Géologie des Alpes

Les Alpes font partie des chaînes alpines péri-téthysiennes, formées au cours de l'orogenèse alpine pendant le Mésozoïque et le Cénozoïque, qui s’étendent du Maghreb (par exemple le Haut Atlas marocain) à l’Extrême-Orient (Himalaya). Une partie de ces chaînes de montagnes (les chaînes péri-méditerranéennes) est issue de l’ouverture, puis de la fermeture de bassins océaniques du système téthysien. L’existence de ces orogènes est liée à la convergence des plaques africaine et européenne et à l'interposition de blocs ou de microplaques. Les Alpes proprement dites s’étendent sur un millier de kilomètres, entre Gênes et Vienne, avec une largeur comprise entre 100 et 400 kilomètres. On peut les subdiviser sur des critères géographiques, géologiques et topologiques, en trois parties distinctes : les Alpes occidentales, qui forment un arc entre la mer Méditerranée et le Valais ; les Alpes centrales, entre le Valais et les Grisons (Suisse orientale) ; et les Alpes orientales et méridionales, qui s’ensellent dans la plaine de Pannonie à l’ouest des Carpates.

| Géologie des Alpes | |

Les Alpes enneigées en mars 2013 (vue satellite). | |

| Généralités | |

|---|---|

| Type | Chaîne de montagnes |

| Pays | |

| Longueur | 1 200 km |

| Largeur | 280 km |

| Superficie | 190 000 km2 |

| Origine | Collision continentale entre la plaque eurasienne et la plaque apulienne |

| Subdivisions | Dauphinois/Helvétique Pennique inférieur Pennique moyen Pennique supérieur Salassique/Austro-alpin Sud Alpin |

| Roches | |

| Roches sédimentaires | Calcaire, dolomie, grès, marne |

| Roches magmatiques | Granite, ophiolite |

| Roches métamorphiques | Gneiss, schiste |

| Tectonique | |

| Structures tectoniques | Chevauchements, nappes de charriage, zones de cisaillement |

| Failles | Décrochantes, normales et inverses |

| Sismicité | Modérée : 0,1 – 0,25 % g |

| Volcanisme | Aucun |

| Érosion | |

| Altération | Chimique et physique |

| Glaciaire | Alluvions fluvio-glaciaires, lac glaciaire, moraine |

L’arc des Alpes occidentales est classiquement subdivisé en deux parties, séparées par le chevauchement pennique crustal : la zone externe et les zones internes[1]. Ce chevauchement majeur juxtapose des unités paléogéographiques distinctes, ayant eu des histoires tectoniques et métamorphiques différentes : globalement, les unités de la zone externe correspondent aux parties proximales de la marge européenne, qui ont été peu raccourcies et peu métamorphisées lors de l’histoire alpine, alors que les unités internes correspondent aux parties plus distales et au plancher océanique, qui ont subi un métamorphisme et un raccourcissement plus fort. Les déformations dans les Alpes (observables grâce aux séismes et à la géodésie) sont actuellement faibles à très faibles[2]. Cependant, des taux de soulèvement de l'ordre de 1 mm/an sont observables en Suisse[3] ; des données comparables ne sont pas disponibles en France ou en Italie, mais il est probable que les vitesses verticales soient comparables. L'origine d'un tel soulèvement reste aujourd'hui largement débattu, le raccourcissement dans les Alpes occidentales étant faible à nul.

Histoire de la recherche géologique dans les Alpes

Les Alpes ont été un domaine géographique privilégié des géologues, en témoigne le qualificatif d'« alpines » que l'on donne parfois aux chaînes de montagnes. Elles ont par exemple permis à des géologues, comme le Sud-Africain Alex Du Toit, d'affirmer que les Alpes résulteraient de la collision du Gondwana et de la Laurasie, et beaucoup de termes géologiques associés à l'étude des montagnes et des glaciers y ont pris naissance.

En géophysique

Dans les années 1980 et 1990, un certain nombre d'équipes ont établi la cartographie des structures de la croûte continentale par le biais de la tomographie sismique notamment. Ces coupes géologiques ont permis l'amélioration de notre connaissance de la structuration de la racine crustale des Alpes, par exemple en mettant en évidence des lambeaux de plaques en profondeur, et donc non visible par une simple étude en surface.

Structures géologiques des Alpes

Limites géologiques des Alpes

Les Alpes forment une sorte d'arc autour du bassin de la plaine du Pô. Sur sa partie nord-ouest, elle est séparée du massif du Jura par un plateau molassique, le plateau suisse.

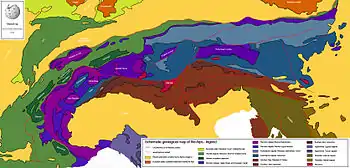

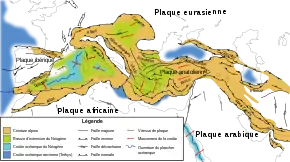

Position des Alpes au sein du système thétysien.

Position des Alpes au sein du système thétysien. Carte schématique de la ceinture alpine.

Carte schématique de la ceinture alpine.

Histoire géologique des Alpes

De la chaîne hercynienne à l'océan alpin (Téthys alpine)

La chaîne hercynienne se forme du Carbonifère au Permien, le cycle varisque étant marqué par un épisode extensif d'amincissement crustal tectonique caractérisé par de grandes failles (normales et décrochantes), des bassins sédimentaires et des intrusions granitiques. Ces structures sont recouvertes par les sédiments triasiques. La direction nord-est/sud-ouest, actuellement très bien exprimée dans les Alpes par la foliation métamorphique et les failles d'âge hercynien (dans les massifs cristallins externes du mont Blanc et de Belledonne en particulier) est l’une des directions hercyniennes principales. Ces directions constituent un prédécoupage du continent pangéen qui a permis de localiser les déformations lors de l’extension jurassique et de la compression alpine.

Ainsi le rifting (Jurassique inférieur), qui aboutit pendant le Jurassique moyen à l’ouverture de la Téthys alpine (océan liguro-piémontais), réutilise ces directions. Une autre ouverture océanique, pendant le Crétacé, reprend les sédiments post-rift et conduit plus au nord à la formation de l’océan Valaisan. Ce bassin océanique étroit délimite le microcontinent briançonnais, également intégré au prisme alpin. Ces ouvertures océaniques font partie d’un contexte global d’extension qui voit l’éclatement de la Pangée et la formation de l’océan Atlantique au cours du Jurassique moyen. Elles s’expriment par un rifting créant des bassins en demi-graben de dimension décakilométrique séparés par de grandes failles normales crustales, puis par la création de marges passives subsidentes. Les séries sédimentaires des marges continentales sont issues de blocs de socle basculés et de sédiments déposés sur ces blocs[4], parfois dans un contexte de transpression le long de la marge nord-briançonnaise, à l'origine de la mise en place de blocs éjectés (au callovo-oxfordien), générant d'importantes brèches tectono-sédimentaires, des lacunes et paléokarsts (Préalpes, brèche du Télégraphe, etc.)[5] - [6]. Les séries sédimentaires océaniques, quant à elles, sont issues du plancher océanique (roches basiques et ultrabasiques) et des sédiments sus-jacents.

Du continent à l’océan, on retrouve les domaines paléogéographiques suivants[7] :

- le domaine dauphinois (ou helvétique) est constitué de séries marno-calcaires jurassique épaisses et souligné par de grosses barres de calcaire massif du Crétacé, le tout surmontant le socle paléozoïque (massifs cristallins externes, MCE) ;

- les domaines ultradauphinois (ou ultrahelvéthique) et valaisans sont essentiellement constitués de flyschs paléocènes à éocènes produits par l’émersion de la chaîne éoalpine ;

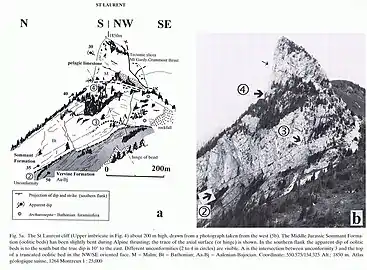

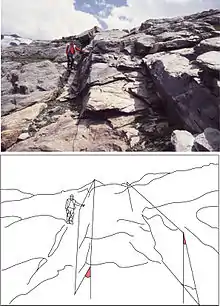

- le domaine briançonnais est formé d'un socle paléozoïque composant les massifs cristallins internes (MCI) recouvert d’une épaisse pile sédimentaire (Trias à Crétacé principalement) ; on y observe également d'importantes lacunes, des formations bréchiques et des paléokarsts, témoignant d'intenses érosions liées aux mouvements de l'épaulement du rift téthysien au Jurassique (Briançonnais s. str.[N 1] ; voir les fig. ci-contre) ;

- les domaines liguro-piémontais correspondent au plancher océanique recouvert de sédiments profonds (les futurs schistes lustrés) ;

- les unités austro-alpines proviennent du socle et de la couverture de la marge africaine. Ces unités sont particulièrement exprimées dans les Alpes orientales mais ne constituent que la nappe de la Dent Blanche et de la zone Sésia dans les Alpes occidentales.

Au cours de l’orogénèse alpine, ces différentes unités paléogéographiques vont constituer la base des zonations métamorphiques et tectoniques. À une échelle locale, des distinctions importantes sont à faire, et des unités juxtaposées peuvent avoir eu des histoires métamorphiques différentes.

Subduction puis collision (histoire compressive)

Au Crétacé supérieur, l’ouverture de l’Atlantique Nord provoque l’arrêt de l’ouverture de la Téthys alpine, le rapprochement entre l'Afrique et l’Europe et l'initiation d'une subduction à vergence sud-ouest. La marge européenne subducte sous la micro-plaque adriatique. Cette micro-plaque, en relation avec la plaque africaine, a joué un rôle déterminant dans l’histoire alpine.

La subduction (Crétacé à Éocène) transporte à grande profondeur certaines parties de la marge européenne (nappes lépontines, ou nappes penniques inférieures), du micro-continent briançonnais (mont Rose, Grand Paradis et Dora Maira) et les planchers océaniques Ligure (schistes lustrés) et Valaisan (Flyschs métamorphiques). Le métamorphisme éoalpin[N 2], de haute pression, indique des profondeurs d’enfouissement de 50 à 100 km suivant les unités affectées[8]. Certaines parties du plancher océanique ne sont pas subductées, et on observe dans les Alpes une suture — vestige de l'océan alpin — caractérisée par des roches basiques d’affinité océanique, obductées et intégrées au prisme pennique (ophiolites du mont Chenaillet).

La subduction est suivie dès l’Oligocène par une collision continentale s.str. entre les marges européenne et apulienne (« africaine »). Cette collision provoque de grands charriages, des plis, des chevauchements, des schistosités, et, d’une manière générale, une importante déformation ductile compressive à vergence pro- (vers le nord et l’ouest) puis rétro- (vers le sud et l’est)[N 3]. Cette déformation ductile est complexe et polyphasée. La juxtaposition des unités austro-alpines (klippe de la Dent-Blanche), penniques (zones internes métamorphiques) et externe (marge européenne peu métamorphique) est directement issue des stades précoces de cette collision.

Au Miocène, la déformation s’exprime principalement en domaine plus cassant, avec des chevauchements qui se propagent des unités internes vers les unités plus externes (vers le nord et l’ouest) et qui affectent principalement la marge européenne. Les nappes de couverture (nappes dauphinoises / helvétiques) mises en place au cours de l’Oligocène sont déformées par le soulèvement des massifs cristallins externes. Les massifs subalpins plus externes (Dauphinois) continuent à se déformer pendant le Miocène, en avant des massifs cristallins externes qui se soulèvent. La formation, au Miocène supérieur, des chaînes d’avant-pays (« fold and thrust belt ») du Jura et de la nappe de Digne, signe les derniers épisodes compressifs de l’orogène alpin.

Au cours de cette longue histoire compressive, un important bassin d’avant-pays (le bassin molassique) subside par flexure, en avant de la chaîne alpine de l’Oligocène au Miocène moyen. Les sédiments qui s’y déposent sont progressivement déformés et intégrés aux structures alpines. Le transfert de la déformation en avant du bassin molassique, au front du Jura, provoque le soulèvement de celui-ci et l’arrêt de la sédimentation de molasse[9].

L’histoire alpine est également marquée par une importante déformation décrochante qui affecte toutes les unités tectoniques. Le rôle de ces mouvements décrochants, liés à des rotations, est considéré comme majeur par certains auteurs. L’origine géodynamique de ces décrochements reste discutée, mais ils sont en grande partie liés aux mouvements et à la rotation anti-horaire de la micro-plaque apulienne.

L'évolution extensive tardive

L’histoire la plus récente des Alpes occidentales internes s’exprime par une déformation principalement extensive et décrochante, alors que l’évolution précoce se caractérisait dans des déformations principalement compressives. Des déformations extensives des zones internes sont décrites dès l’Oligocène, en condition ductile[10].

Des déformations extensives cassantes ont été observées dans l'ensemble des zones internes, et reflètent un mécanisme prépondérant dans la partie interne de l’arc alpin occidental[11] ; elle se place nécessairement pendant le Néogène, pendant que les zones externes sont soumises à un régime compressif. La déformation active, caractérisée par la sismotectonique, est principalement extensive dans les zones internes, alors que le régime tectonique de la zone externe est décrochant et compressif[12]. La comparaison avec d’autres orogenèses (Himalaya, Andes, Apennins, Basin and Range, chaîne hercynienne…) montre que l'évolution tardive d'une chaîne de montagne passe par des processus extensifs. Les origines géodynamiques de ces processus extensifs sont nombreuses, et dépendent de l'équilibre entre les forces internes (forces de volumes) et externes à la chaîne (forces aux limites).

Les principales roches des Alpes

Roches les plus communes

On peut trouver divers types de roches dans les Alpes[13] :

- des sédiments marins (calcaires, dolomies, brèches) datant du Trias, de l'Eocène et de l'Oligocène, provenant de l'Apulie ou de l'Europe, observables au niveau des unités tectoniques austro- et sud-Alpin (exemple : la nappe de la Dent Blanche), du Pennique moyen, de l'Helvétique, du Jura ;

- des roches de la croûte continentale (granite, gneiss) du Paléozoïque, provenant de l'océan Piémontais ou de l'Europe, et observables au niveau des unités tectoniques austro- et sud-alpines (ex. : la nappe de la Dent Blanche), du Pennique moyen, de l'Helvétique et des massifs externes, de l'Europe ;

- des ophiolites du Jurassique et du Crétacé (plus rarement de l’Éocène) provenant de l'océan Piémontais et Valaisain ;

- des sédiments métamorphisés océaniques ;

- des flyschs ;

- des sédiments plus récents et des granites tertiaires post-orogéniques.

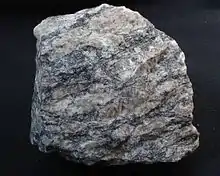

Gneiss

Les gneiss sont des roches métamorphiques dérivant de roches pauvres en calcium et en magnésium, de type marne ou grès par exemple. Ce sont des roches assez proches des granites du point de vue de leur composition minéralogique. Elles sont très fortement cristallisées et donc très cohérentes, ce qui leur confère une grande résistance à l'érosion[14]. On peut distinguer :

- les gneiss migmatitiques, ou migmatites ;

- les anatexites ;

- les gneiss œillés.

Granite

Molasse

C'est une formation sédimentaire détritique épaisse, généralement en discordance avec les couches sous-jacentes, déposée dans une zone en fin d'orogénisation.

Flyschs

C'est une formation sédimentaire épaisse composée d'un empilement de turbidites, généralement en concordance avec les couches sous-jacentes et déposée dans une zone orogénique aujourd'hui tectonisée.

Alpes et géomorphologie

La formation du paysage alpin tel qu'on peut le voir aujourd'hui est la conséquence d'un développement récent – d'environ deux millions d'années.

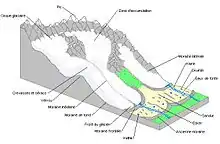

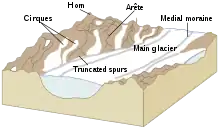

Glaciers et paysages

Les cinq âges glaciaires successifs ont remodelé la région en profondeur. La chronologie alpine, si elle a le mérite d'être la première établie, est basée sur les traces morphologiques laissées par les moraines. Seules sont donc correctement enregistrées les glaciations particulièrement fortes ou les plus récentes (la poussée du glacier détruisant à chaque cycle les traces les plus anciennes). Ainsi, seuls quatre grands cycles sont enregistrés, difficilement corrélables (à l'exception du dernier âge glaciaire) avec les autres enregistrements continentaux.

| Période glaciaire | Âge (années) |

Période interglaciaire |

|---|---|---|

| 1re période glaciaire, de Günz | 600 000 | |

| 540 000 | 1re période interglaciaire, de Günz-Mindel | |

| 2e période glaciaire, de Mindel | 480 000 | |

| 430 000 | 2e période interglaciaire, de Mindel-Riss | |

| 3e période glaciaire, de Riss | 240 000 | |

| 180 000 | 3e période interglaciaire, de Riss-Würm | |

| 4e période glaciaire, de Würm | 120 000 | |

| 10 000 |

Les glaciers remodèlent tout le paysage de façon bien précise, en laissant un paysage de cirques, de moraines. Ce remodelage est aujourd'hui très visible puisque peu ancien (seulement 10 000 ans).

Liens externes

- « Sténon et les bases de la géologie », sur Laboratoire de pétrologie sédimentaire de l'université de Liège, site sur l'histoire de la géologie en général et sur la théorie de Du Toit.

- GEOL-ALP, site de M. Gidon sur la géologie des Alpes

Notes et références

Notes

- « Briançonnais au sens strict » : à distinguer du domaine sub-briançonnais.

- « Métamorphisme éoalpin » : il s'agit du métamorphisme de haute pression-basse température (HP-BT) contemporain de la subduction qui précède la phase de collision continentale. Comme cela se passe au début de l'orogenèse alpine, le terme « éoalpin » (association du préfixe grec « eos », aube, et « alpin ») est employé pour désigner cette période et distinguer les processus qui s'y produisent par rapport à ceux de l'orogenèse.

- « déformation ductile compressive à vergence pro- (vers le nord et l’ouest) puis rétro- (vers le sud et l’est) » : il s'agit des directions de la déformation par rapport au mouvement de la plaque apulienne ; le pro- désigne une déformation dans le même sens que le mouvement de la plaque, et le rétro- une déformation dans le sens opposé à celui du mouvement de la plaque.

Références

- E. Argand, « Sur les plissements en retour et la structure en éventail dans les Alpes occidentales », Bulletin de la Société vaudoise de sciences naturelles, vol. 47, , p. 33-36.

- (en) E. Calais, J.M. Nocquet, F. Jouanne et M. Tardy, « Current strain regime in the Western Alps from continuous Global Positioning System measurements, 1996-2001 », Geology, vol. 30, , p. 651-654.

- (en) H.G. Kahle, A. Geiger, B. Buerki, E. Gubler, U. Marti, B. Wirth, M. Rothacher, W. Gurtner, G. Beutler, I. Bauersima et O.A. Pfiffner, « Recent crustal movements, geoid and density distribution; contribution from integrated satellite and terrestrial measurements », Dynamic Alps, , p. 251-259 (DOI 10.1007/978-3-0348-9098-4_19, lire en ligne, consulté le ).

- (en) M. Lemoine, T. Bas, A. Arnaud-Vanneau, A. Arnaud, T. Dumont, M. Gidon, M. Bourbon, P.-C. Graciansky, J.-L. Rudkiewicz, J. Mégard-Galli et P. Tricart, « The continental margin of the Mesozoic Tethys in the Western Alps », Marine and Petroleum Geology, vol. 3, , p. 179-199.

- Michel Septfontaine, « Le Dogger des préalpes médianes suisses et françaises - stratigraphie, évolution paléogéographique et paléotectonique », Mém. Soc. Helv.Sci.Nat., no 97, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Michel Septfontaine, « Large scale progressive unconformities in Jurassic strata of the Prealps S of lake Geneva: interpretaton as synsedimentary inversion structures. Paleotectonic implications », Eclogae. geol. Helv., vol. 88, no 3, , p. 553-576 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) P. Tricart, « From passive margin to continental collision: A tectonic scenario for the western Alps », American Journal of Science, vol. 284, no 2, , p. 97-120 (lire en ligne, consulté le ) (abstract).

- (en) Bruno Goffé et C Choppin, « High pressure metamorphism in the Western Alps: zoneography of metapelites, chronology and consequences », Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, vol. 66, , p. 41-52 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Martin Burkhard et Anna Sommaruga, « Evolution of the western Swiss Molasse basin: structural relations with the Alps and the Jura belt », Geological Society Special Publication, vol. 134, , p. 279-298 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) M. Ballèvre, Y. Lagabrielle et O. Merle, « Tertiary ductile normal faulting as a consequence of lithospheric stacking in the Western Alps », Mémoire de la société Géologique de France, vol. 156, , p. 27-236.

- (en) J.D. Champagnac, C. Sue, B. Delacou, P. Tricart, C. Allanic et M. Burkhard, « Miocene orogen-parallel extension in the inner Western Alps revealed by dynamical fault analyses », Tectonics, vol. 25, (DOI 10.1029/2004TC001779, lire en ligne, consulté le ).

- (en) B. Delacou, C. Sue, J.D. Champagnac et M. Burkhard, « Present-day geodynamics in the bend of the western and central Alps as constrained by earthquake analysis », Geophysical Journal International, 2004 volume= 158, p. 753-774 (lire en ligne, consulté le ).

- Michel Marthaler, Le Cervin est-il africain?, Great, (présentation en ligne).

- Glossaire des roches cristallines des Alpes françaises, Geo-alp.com