Forêt de Haye

La forêt de Haye [fɔʁɛ də ɛ] est un vaste massif forestier, d'environ 11 000 hectares, dont 6 500 de forêt domaniale, situé sur un plateau allant de Toul à Nancy, dans le département français de Meurthe-et-Moselle.

| Forêt de Haye | ||||

Forêt de Haye à Chaligny en période hivernale | ||||

| Localisation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Coordonnées | 48° 40′ 35″ nord, 6° 03′ 59″ est | |||

| Pays | ||||

| Région | Grand Est | |||

| Département | Meurthe-et-Moselle | |||

| Géographie | ||||

| Superficie | 10 000 ha | |||

| Altitude · Maximale |

420[1] m |

|||

| Compléments | ||||

| Statut | majorité domaniale | |||

| Administration | ONF pour la partie domaniale | |||

| Essences | principalement hêtre | |||

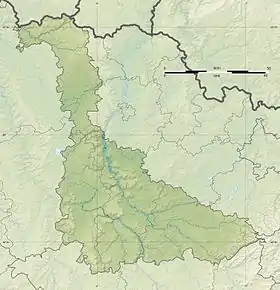

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Lorraine

Géolocalisation sur la carte : Meurthe-et-Moselle

| ||||

Histoire

La forêt de Haye est relativement récente à l'échelle historique ; des observations au Lidar ont en effet révélé que le site était largement occupé par des exploitations agricoles durant l'époque gallo-romaine avant d'être recouvert par la forêt[2].

Comblement des fonds de Toul

Avant 1705, sur la route de Nancy à Toul, la traversée de la forêt de Haye était périlleuse à cause des brigands. Une rumeur dit même que le duc Léopold y fut victime d'une attaque, ce qui le conduisit à construire une levée du côté de Nancy, pour surélever la route par rapport aux sous-bois environnants.

Mais c'est sous Stanislas que démarra en 1745 le comblement des fonds de Toul près du lieu-dit les Baraques, à la limite de Champigneulles, Laxou et Velaine-en-Haye. Le remblaiement de ces deux gouffres emploiera les corvéables des subdélégations de Nancy, Pont-à-Mousson, Vézelise et Lunéville. Ceux-ci étaient mobilisés pour deux ou trois semaines, parfois davantage. Ils étaient logés sur place, d'où le nom du lieu-dit, et devaient fournir eux-mêmes les outils et animaux de traits. Les travaux dureront quinze ans, jusqu'en 1760. Ils permirent d'élever la route de 48 mètres au-dessus de son niveau précédent[3].

Exploitation forestière

Le massif de Haye constitue une exploitation forestière, divisée en très exactement 500 parcelles domaniales, no 1 vers le nord à no 500 vers le sud, et possédant en moyenne une vingtaine de parcelles par commune limitrophe du massif.

La forêt est majoritairement composée de hêtres, favorisés par le climat et le sous-sol calcaire, mais aussi d'autres essences comme les chênes, frênes, charmes ou érables.

Au XVIe siècle, la forêt était menacée par le surpâturage et de nombreuses zones se transformaient en fourasses : des taillis dégradés au point de rendre la régénération difficile. Les ducs de Lorraine encadreront ensuite plus strictement son exploitation.

Au XIXe siècle, les droits d'affouage étaient encore une source de revenus importants pour les localités du voisinage.

Vers 1860, la gestion est passée d'un traitement en taillis sous futaie, destiné au bois de chauffage, à un traitement en futaie régulière de hêtre pour produire du bois d'œuvre[4].

Après 1870 la forêt sera considérée comme un organe stratégique important pour la défense du camp retranché de Toul. Son défrichement sera sévèrement contrôlé par l'autorité militaire[5].

Géographie

Situation

La forêt de Haye, située à l'Ouest de l'agglomération de Nancy, se développe sur le vaste plateau calcaire de Haye. C'est le plus vaste massif forestier proche de Nancy et de son agglomération.

Délimitée, sur sa façade Ouest, par la boucle de la Moselle de Messein jusqu'à Toul et par la côtes de Moselle sur la façade Est, la forêt de Haye s'étend sur une vingtaine de communes meurthe-et-mosellanes, à savoir : Aingeray, Bois-de-Haye (regroupement de Velaine-en-Haye et Sexey-les-Bois), Chaligny, Champigneulles, Chavigny, Frouard, Gondreville, Houdemont, Laxou, Liverdun, Ludres, Maron, Maxéville, Messein, Neuves-Maisons, Vandœuvre-lès-Nancy, Villers-lès-Nancy et Villey-le-Sec.

Contexte

Depuis 1937, l'urbanisation a réduit sa superficie d'environ 1 000 hectares. Durant la tempête Lothar de 1999, 2 000 hectares d'arbres furent balayés.

Elle est morcelée par les autoroutes A31 et l'A33 à la fois d'Est en Ouest en son centre et du Nord au Sud à l'Est, en rocade de l'agglomération de Nancy.

La forêt possède tous les aménagements nécessaires à la randonnée ainsi qu'une base de loisirs, le parc de Haye. Une autre zone à vocation touristique sont les fourasses de Laxou et Villers-lès-Nancy, entre l'A33 et l'agglomération nancéienne. Ces zones font l'objet d'une exploitation sylvicole adaptée pour préserver les paysages.

Géologie

Il y a 164 à 170 millions d'années, lorsque son cours était au plus haut, la Moselle creusa la roche calcaire en formant des grottes, comme le gouffre des Chiens à Maron, la grotte du Chaos, la grotte de la Carrière et la grotte du Géant situées à Gondreville, etc. dont certaines furent occupées par les Hommes dès le néolithique[7] - [8]. Au total les communes du massif hébergent une soixantaine de grottes et diaclases explorées par les spéléologues[9].

Climat

Le plateau de Haye abrite le vallon de Bellefontaine, une entaille forestière aux versants encaissés disposant d'un microclimat dit de vallon froid[10]. Ce site accueille le seul ruisseau du plateau et l'on peut y trouver une végétation de type submontagnard ainsi qu'une flore relique des époques glaciaires telle que l'ornithogale des Pyrénées[11]. La température la plus basse relevée a été atteinte lors de l'hiver de 1879-1880 avec −30 °C en [12]. Les précipitations enregistrées sont de l'ordre de 800 mm par an[13].

Étymologie

La première attestation du nom de la forêt est silva Heis en 960[14]. Il s'agit d'une ancienne forme du mot haie, qui est issu du vieux bas francique *hagja. Le sens initial de la racine germanique est « enclos ». En ancien français, il désigne une clôture faite d'arbres, d'arbustes et d'épineux qui s'entrelacent. On a des attestations à partir du XIIe siècle de l'emploi du terme au sens de « terrain boisé servant de zone de défense, clôturé et réservé à la chasse ». L'exemple de la forêt de Haye et d'autres issus de la toponymie médiévale montrent que ce nom a été donné à des forêts clôturées dès le haut Moyen Âge[15].

Activités

Parc de Haye

La base de loisirs est située à Velaine-en-Haye, sur le terrain d'un ancien camp militaire américain appelé Les Baraques. Le site accueille des aires de jeu, un parcours de santé, les terrains d'entraînement et le centre de formation de l'ASNL, un club de tennis, de boules, un centre équestre, le musée automobile de Lorraine, une ferme forestière (ancien zoo), un minigolf, de nombreuses associations sportives ou de loisirs, un restaurant ainsi qu'une auberge.

Protection environnementale

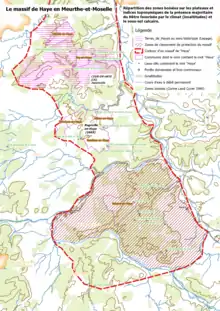

À la suite des nombreuses atteintes à ce massif, dues principalement à l’urbanisation et à la création d'infrastructures routières, plusieurs associations ont initié, le 4 octobre 2006, la démarche pour obtenir le classement en forêt de protection. Plusieurs éléments, dont le refus en 2007 de la Communauté urbaine du Grand Nancy d’inscrire cette protection dans son projet d’agglomération, ont conduit à la création d’un collectif d’associations (Association pour la promotion et la sauvegarde du massif forestier de Haye, qui comporte 62 associations à ce jour) et au lancement d’une pétition[16]. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a réuni le comité de suivi du massif de Haye le 30 avril 2009 et a proposé le lancement officiel des études visant à ce classement, avec la création de cinq groupes de travail. Ceci a conclu à un accord ministériel pour la réalisation d'une enquête publique qui a arrêté un périmètre, et a abouti au classement du massif le 30 octobre 2018[17].

Lieux et monuments

- La source de La Vaux-de-Clef, sur la commune de Liverdun[18] (48° 44′ 51″ N, 6° 08′ 28″ E)

- Abreuvoir à chevaux, sur la commune de Liverdun (48° 44′ 10″ N, 6° 05′ 29″ E), daté et utilisé durant la Première Guerre mondiale.

- La source de l'Asnée à Villers-lès-Nancy (émergence des eaux du Spéléodrome de Nancy) dont le captage fut construit de 1898 à 1906 et dont l'eau alimenta Nancy jusqu'en 1932[19].

Fort de Frouard

Le fort de Frouard, construit de 1879 à 1883 après l'annexion de l'Alsace-Lorraine en 1871, situé sur la commune de Champigneulles.

Batterie de l'Éperon

La batterie de l'Éperon également construite de 1879 à 1883 après l'annexion de l'Alsace-Lorraine en 1871, située à 1,5 km au Nord-Est du fort de Frouard, sur la commune de Frouard[20] - [21].

Forteresse des Rays

La forteresse des Rays également appelé château de Frouard qui est nommé dans un acte du duc de Lorraine Ferry III en 1262[22]. Situé sur un promontoire, il ne reste de cet édifice qu’une enceinte polygonale flanquée de tours carrées, noyée dans la forêt qui surplombe la vallée. Fréquemment engagé, il ne semble pas avoir subi de siège avant d’avoir été entièrement détruit au cours de la guerre de Trente Ans en 1633 sous le règne de Louis XIII, puis fut démantelé par Richelieu vers 1635. Les vestiges surplombent les villes de Frouard et Pompey et offrent un panorama d’exception sur la Moselle. Le château se place en vis-à-vis avec le château de l'Avant-Garde à Pompey, un souterrain reliait ceux-ci sous la Moselle, ce souterrain a été détruit lors des travaux de canalisation en grand gabarit de celle-ci.

Mine du Val de Fer

La mine du Val de Fer à Neuves-Maisons, exploitée de 1874 à 1968.

Sites archéologiques

L'extrémité sud-est de la forêt de Haye comporte les vestiges d'un site archéologique datant du Ve siècle avant notre ère.

Plus récemment, le plateau de Haye fut habité et cultivé à l'époque romaine, constituant un gigantesque site archéologique agraire antique réparti de part et d'autre d'une voie romaine allant de Frouard à Maron[23].

Site spéléologique

À la suite du fort accroissement de la population de l'agglomération nancéienne lié à l'annexion de 1871, les besoins en eaux furent considérablement augmentés et un ensemble de galeries a été aménagé par l'homme afin de récupérer les eaux d'infiltration du plateau de Haye[24]. Abandonnées dès les années 1930, ces galeries développant environ 6,6 km ont été réhabilitées pour la pratique de la spéléologie par l'Union spéléologique de l'agglomération nancéienne (USAN) en 1991[25] et sont gérées par la Ligue spéléologique lorraine (LISPEL)[26]. Désormais appelées le spéléodrome de Nancy, elles servent de lieu de formation à la spéléologie et la plongée souterraine. Chaque année le site est ouvert au grand public par l'USAN à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.

Au niveau de la commune de Pierre-la-Treiche un endokarst, situé sous le fond de la vallée de la Moselle et recoupé lorsque la rivière s'est encaissée, a conduit à la création du plus grand ensemble de cavités souterraines naturelles (39) du département et le plus important développement cumulé du département. Ces cavités, comme celles de Gondreville et Villey-le-sec, se développent en partie sous le massif forestier de Haye.

Notes et références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- Michel Reddé, « Où est passée la forêt gauloise ? », L'Histoire, no 503, , p. 47.

- (fr)Albert Thiébaut, Laxou : Sa belle histoire, 1963, 198 p. ; reprod. en fac-sim. Le Livre d'histoire, coll. « Monographies des villes et villages de France » (no 1877), Paris, 2002 (ISBN 2-84373-254-9).

- (fr)Jacques Beckel, Michel Clausse, Jean-Luc Flot, Jean-Yvon Picard, et Gérard Schwaller, « Écologie forestière et sylviculture », congrès de l'Association des professeurs de biologie-géologie (APBG) en Lorraine, 12 juillet 1994, sur le site de l'Académie de Nancy-Metz.

- (fr)Marc Gateau Leblanc, « L'usage militaire de la forêt dans le Toulois de 1871 à 1914 », Institut de stratégie comparée (ISC), Commission française d'histoire militaire (CFHM) - Institut d'histoire des conflits contemporains (IHCC).

- Jean-Pierre Husson, « Le classement en forêt de protection du massif de Haye », Revue géographique de l'Est, Nancy, Association des géographes de l'Est, vol. 49, nos 2-3, (ISSN 0035-3213, lire en ligne, consulté le )

- Michel Louis (dir.) et Daniel Lehmuller (dir.), Contribution à l'avancement du catalogue des cavités de Meurthe-et-Moselle, vol. 1 (Texte), t. III, Nancy, Union spéléologique de l'agglomération nancéienne, coll. « Travaux et recherches spéléologiques », , 124 p. (lire en ligne)

- Michel Louis (dir.) et Daniel Lehmuller (dir.), Contribution à l'avancement du catalogue des cavités de Meurthe-et-Moselle, vol. 2 (Planches), t. III, Nancy, Union spéléologique de l'agglomération nancéienne, coll. « Travaux et recherches spéléologiques », , 68 p. (lire en ligne)

- « IKARE : inventaire des phénomènes karstiques et des écoulements en milieu calcaire - Base de données spéléo-karstologique du bassin Rhin-Meuse et des régions limitrophes », sur université de Lorraine (consulté le )

- « Meurthe-et-Moselle. Le vallon de Bellefontaine à Champigneulles, au bonheur des amphibiens », sur L'Est républicain (consulté le )

- « Le Vallon de Bellefontaine », sur Champigneulles.fr (consulté le )

- Bulletin de la Société de Géographie de l'Est, Berger-Levrault, (lire en ligne)

- Maurice Bonneau, La forêt française métropolitaine à l'aube du XXIème siècle, Editions L'Harmattan (ISBN 978-2-296-60161-1, lire en ligne)

- Pierre-Henri Billy, Dictionnaire des noms de lieux de la France : DNLF, Paris, éditions Errance, , 639 p. (ISBN 978-2-87772-449-4), p. 292.

- Pierre-Henri Billy, op. cit., p. 292.

- (fr)Pétition pour la mise en place d'une forêt de protection sur le massif de Haye

- Décret n° 2018-930 du 29 octobre 2018 portant classement comme forêt de protection du massif de Haye

- « Fiche du phénomène no 54318009 (source de la Vaux de Clef) », sur IKARE, université de Lorraine

- « Promenade de l'Asnée », sur Villers-lès-Nancy (consulté le )

- « La batterie de l'Éperon », sur Fortiff’Séré

- « La batterie de l’Éperon », sur ASPFF

- « Le château fort de Frouard », sur association e-frouard

- Murielle Georges-Leroy, Jérôme Bock, Étienne Dambrine et Jean-Luc Dupouey, « Le massif forestier, objet pertinent pour la recherche archéologique : L'exemple du massif forestier de Haye (Meurthe-et-Moselle) », Revue géographique de l'Est, Nancy, Association des géographes de l'Est, vol. 49, nos 2-3 « Le massif forestier, objet géographique », (ISSN 0035-3213, lire en ligne)

- J. Pertuy et M. Pertuy, « Notes historiques sur Hardeval à Villers-lès-Nancy », Villers au fil du temps, Raon-l'étape, Association des amis de l'histoire de Villers-lès-Nancy, no 11, , p. 33-48 (ISSN 0244-6391)

- « Le spéléodrome de Nancy », sur le site l'Union spéléologique de l'agglomération nancéienne (USAN) (consulté le )

- « commission Protection, environnement, patrimoine et équipements de la LISPEL », sur le site la Ligue spéléologique lorraine (LISPEL) (consulté le )