Vézelise

Vézelise est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle, en Lorraine, dans la région administrative Grand Est.

| Vézelise | |||||

Église Saints-Côme-et-Damien. | |||||

.svg.png.webp) Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Grand Est | ||||

| Département | Meurthe-et-Moselle | ||||

| Arrondissement | Nancy | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du pays du Saintois | ||||

| Maire Mandat |

Stéphane Colin 2020-2026 |

||||

| Code postal | 54330 | ||||

| Code commune | 54563 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Vézelisiens [1] | ||||

| Population municipale |

1 361 hab. (2020 |

||||

| Densité | 254 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 29′ 15″ nord, 6° 05′ 19″ est | ||||

| Altitude | Min. 245 m Max. 313 m |

||||

| Superficie | 5,35 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Nancy (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Meine au Saintois (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

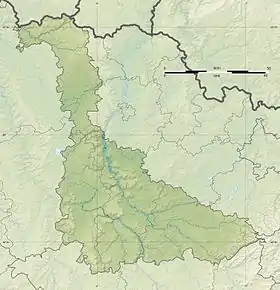

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Meurthe-et-Moselle

Géolocalisation sur la carte : Grand Est

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | vezelise.com | ||||

Géographie

Vézelise se situe à une petite trentaine de kilomètres au sud de Nancy, au cœur du pays du Saintois dont le village est par ailleurs la capitale. Son surnom de « pot de chambre de la Lorraine »[2] vient de la présence, au XIXe siècle, de tanneries qui exhalaient des mauvaises odeurs[3];[4] et peut-être de sa situation topographique : Vézelise est située dans un creux, à l'endroit du confluent du Brénon et de l'Uvry.

Urbanisme

Typologie

Vézelise est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [5] - [6] - [7].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nancy, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 353 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[8] - [9].

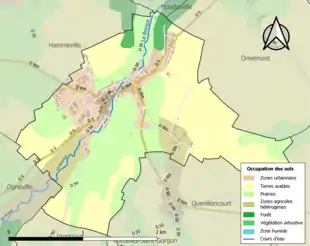

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (82,5 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (84,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (43,5 %), prairies (31,7 %), zones urbanisées (10,2 %), zones agricoles hétérogènes (7,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (5 %), forêts (2,4 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[11].

Toponymie

Nom de personne romain Visellius et suffix -ensem (domaine)[12].

Histoire

Moyen Âge

La première trace écrite de Vézelise date de 960, dans laquelle est mentionnée son église. Un siècle plus tard, en 1071, Vézelise devient la capitale du comté de Vaudémont et à la fin du XIIIe siècle, elle se dote de remparts (qui seront plus tard détruits) ce qui fait d'elle une véritable petite place forte. De nombreuses guerres éclatent entre le comté de Vaudémont et le duché de Lorraine. En 1439, Vézelise est assiégé par les Lorrains : « Quand l'armée fut prête, chargeant toute l'artillerie de la duchesse, ils sont partis pour ledit comté pour bouter le siège devant Vézelise. Il ne fallut pas six jours pour que ceux qui étaient dedans fussent tous pris ou tués. Tous les biens qui se trouvaient dedans furent emportés. »[13].

En 1473, le mariage du comte de Vaudémont Ferry II de Lorraine et de la fille du duc René d'Anjou, Yolande, réconcilie les deux camps et le comté de Vaudémont est alors rattaché au duché de Lorraine. Malgré cette réunification, la ville garde les coutumes propres à l'ancien comté de Vaudémont jusqu'en 1723, date où le duc Léopold décide d'appliquer la coutume lorraine à Vézelise.

Époques moderne et contemporaine

Elle fut chef-lieu de district de 1790 à 1795.

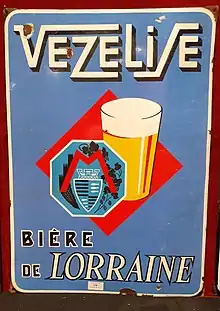

Vézelise est surtout connue pour sa bière qui a été introduite pour la première fois en 1863 par Antoni Moreau (né en 1837 à Battigny et mort en 1903) et qui a été exportée dans toute la France et dans tout l'Empire colonial français grâce à la ligne de chemin de fer Nancy-Vézelise-Mirecourt. La production de bière, qui est montée. jusqu'à 175 000 hectolitres par an, est arrêtée depuis 1971. Antoni Moreau, est considéré comme un des pères de la brasserie française[14], et connu comme un des fondateurs de l'école de brasserie de Nancy, organisme qui deviendra l'IFBM.

Politique et administration

Population et société

Démographie

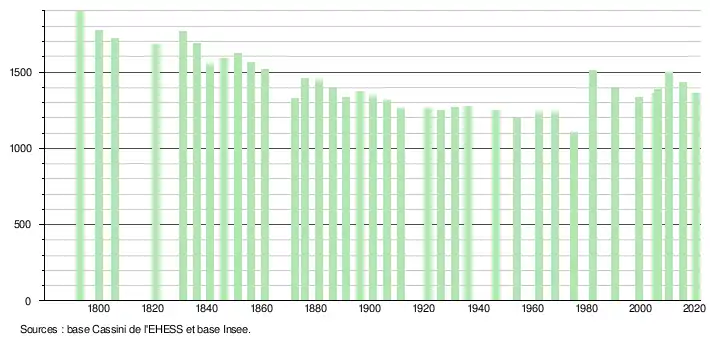

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[17]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[18].

En 2020, la commune comptait 1 361 habitants[Note 3], en diminution de 6,46 % par rapport à 2014 (Meurthe-et-Moselle : +0,06 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

- Écoles maternelles et primaire Marie-Marvingt.

- Collège Robert-Géant.

Culture locale et patrimoine

Édifices civils

- Château dit le Fief de Bellefontaine, actuellement gendarmerie érigé en 1595 en faveur probablement de François Alix, fils de Thierry Alix dont la maison avait été anoblie en 1554 par Charles III de Lorraine. C'était un petit château flanqué de tours aux angles, entouré de murs et pourvu d'une belle fontaine qui a donné son nom au fief ; la propriété fut vendue au XIXe siècle à un sieur J.-P. Lette qui en fit un dépôt de diligences ; la ville l'acquit en 1905, démolit la demeure et fit construire la gendarmerie actuelle.

- Fortifications et château ruiné pendant la guerre de Trente Ans et fortifications rasées. De l'ancien édifice, démantelé en 1636 sur l'ordre de Richelieu, il ne reste rien de visible ; seul son emplacement est connu avec certitude : l'ensemble s'inscrivait dans un triangle formé par le confluent du Brénon et de l'Uvry ; la façade principale correspondant à la base de ce triangle donnait sur l'actuelle place de l'Hôtel-de-Ville. La porte sur le Brénon, la tour le Comte, le château ; le donjon ; la tour du chien avec un toit en poivrière ; la tour des Sarrasins avec un toit en poivrière également, derrière la tour le Comte ; la tour Nyberte, crénelée ; la porte Saint-Côme sur l'Uvry ; l'église mère de Vézelise au Haut du Plain ; la tour Gabion, crénelée ; la tour Malconeste ; la porte Notre-Dame.

- Gare de Vézelise, construite en 1872 par la Compagnie des chemins de fer de Nancy à Vézelise, puis exploitée par la Compagnie des chemins de fer de l'Est[21]

- Les halles de bois datant du XVIe siècle (mais leur existence première remonte au XIIIe siècle), construites par Nicolas La Hière sous l'ordre du duc Charles III ; elles furent endommagées lors d'un bombardement le , mais remises en leur état d'origine. Les halles, la mairie et le tribunal dit auditoire sont classés au titre des monuments historiques par arrêté du [22].

- La maison du bailliage, de style Renaissance, ancien palais de justice datant de 1561 sous Charles III, aujourd'hui annexe de la mairie, appelé « Palais de justice » en raison de la devise gravée au-dessus de sa porte d'entrée : LEX IMPERIO MAJOR (« la loi est plus forte que le pouvoir »). Elle est classée au titre des monuments historiques par arrêté du [23].

- L'hôtel du Bailli (ou hôtel de Tavagny ou hôtel de Bassompierre), construit en 1546 par François de Tavagny, est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du [24].

- Relais de poste, gendarmerie, actuellement maison particulière. La brigade de Vézelise est créée en 1699 ; elle occupera l'ancien relais de poste jusqu'en 1903.

- Hôpital Saint-Charles, hospice, maison de retraite Saint-Charles. Il y avait à Vézelise une bâtisse qui servait d'hôpital, sise devant le portail de l'église. Sa capacité d'accueil étant devenue insuffisante, on décida en d'acquérir un terrain à l'intention d'y construire un nouveau bâtiment, qui - curieusement - s'éleva à l'intérieur des fortifications de la ville, près de la porte Notre-Dame.

- Statue du Pot de chambre, située en façade du restaurant « L'hôtel de Lorraine ».

Édifices religieux

- Église Saints-Côme-et-Damien, de style gothique, date des XVe et XVIe siècle (elle fut consacrée le ). Haute de 70 mètres, elle possède de beaux vitraux du début du XVIe siècle et un orgue remarquable, construit en 1775 par Küttinger, l'un des meilleurs facteurs lorrains de l'époque. L'église a aussi un clocher tors et un portail en bois sculpté du XVIe, financé par le duc Antoine. Elle fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [25].

- Couvent des capucins, actuellement exploitation agricole. Le sieur de Malvoisin, seigneur d'Hammeville, trésorier du duc de Lorraine, avait demandé par testament que l'on édifiât un couvent après sa mort, qui advint en 1583, pour le repos de son âme ; cette volonté fut réalisée en 1632, La ville offrant le terrain. Les capucins œuvrèrent à Vézelise jusqu'à la Révolution. Bien qu'ayant tous choisi de poursuivre leur vie communautaire, les huit frères d'alors furent dispersés. Le couvent fut vendu comme bien national à la famille Collin de Barisien qui le loua pour exploitation, puis le revendit, en 1822 à dom Fréchard, bénédictin de Moyenmoutier-Senones, pour servir de maison-mère aux Frères de la Doctrine Chrétienne, congrégation qu'il venait de fonder. Les frères y créèrent un collège. Après 1830, la congrégation fut dispersée. Elle reprit corps en 1837, étant alors transférée à Sion sous la direction de Léopold Baillard. Après la révocation de ce dernier et de ses frères en 1848, le noviciat fut ramené à Vézelise. En 1860-1862, l'abbé Gondrexon fit construire la chapelle ; le collège prospéra jusqu'en 1868. La propriété fut alors vendue à une communauté de cisterciennes chassées de Suisse par le Kulturkampf et qui l'occupèrent jusqu'en 1906. En 1901, elles furent mises en demeure de quitter leur couvent. Les bâtiments furent convertis après 1909 en exploitation agricole. La chapelle néo-gothique fut incendiée lors d'un bombardement en 1940. Il n'en reste que trois arches ogivales et la base du chevet.

- Couvent de minimes, actuellement hôtel fondé par Didier Virion en 1614 et construit en 1619 ; il abritait une communauté de qui s'occupait de pauvres gens ; la révolution dispersa les religieux et le bâtiment fut vendu comme bien national.

- Couvent de chanoinesses régulières de Saint-Augustin, couvent de sœurs de la congrégation. Didier Virion, résidant à Madrid puis à Rome, manifesta le désir de fonder un couvent de chanoinesses de Saint-Augustin à Vézelise ; le conseil de ville proposa un terrain au Haut du Plain ; quatre religieuses arrivèrent le . La maison du Haut du Plain devint vite insuffisante ; les sœurs connurent les épreuves de la guerre, et, leur maison s'étant partiellement effondrée, elles obtinrent de se loger dans un reste de bâtiment provenant du château "ci-devant démoli". À la fin de 1717, une crue subite catastrophique ravagea la ville et l'édifice situé au confluent du Brénon et de l'Uvry. En 1763, un arrêt du Conseil d'état de Lorraine prescrivit une information devant l'évêque de Toul pour la suppression du couvent ; une prolongation fut accordée et le maintien obtenu finalement en 1767. L'inventaire révolutionnaire eut lieu le ; les sœurs furent expulsées et les dernières quittèrent le couvent le . Il fut occupé par la gendarmerie et était dans un état lamentable quand les religieuses y revinrent en 1822 ; elles restèrent jusqu'en 1852, date à laquelle elles partirent à Lunéville dans la maison dite « le Ménil ». Les bâtiments de Vézelise furent vendus en cinq lots.

- Chapelle Saint-Charles, rue Notre-Dame (maison de retraite).

Le clocher tors de l'église Saints-Côme-et-Damien.

Portail de l'église.

Les halles de 1599.

Les halles, vue intérieure.

Randonnées

Deux circuits pédestres de onze et treize kilomètres démarrent à Vézelise[26].

Le premier (balisage jaune), passe par le bois de Serres, Houdreville, La traversée du Brénon, Omelmont et la gare de Vézelise. Durée estimée : 2 heures 45.

Le second (balisage rouge) conduit à Ognéville, Étreval, le Brénon et Vroncourt. Durée estimée : 3 heures 15.

Ils sont praticables en VTT.

Les départs peuvent se faire sur le parking du supermarché, route de Mirecourt.

Foire aux célibataires

Une foire aux célibataires avait lieu à Vézelise (en tous cas jusqu'en 1974) [27]

Personnalités liées à la commune

- Claude Ballot, argentier de l'évêque de Metz, fut anobli le . Sa fille Elizabeth se maria avec Denys Cossu seigneur d'Arincourt. Le fils Jacques était lieutenant de bailli de l'évêché de Metz.

- Jean-Baptiste Salle (né dans la commune en 1759), député du tiers état de Nancy aux États généraux de 1789 et membre Girondin de la Convention en 1792.

- Dominique François Xavier Félix (né en 1763 à Vézelise, mort en 1839), général des armées de la République et de l'Empire.

- Sébastien Bottin (1764-1853), statisticien français, qui développa le premier l'usage des annuaires, descendant d'une famille de Vézelise.

- Nicolas Deleau (1797-1862), médecin chirurgien né à Vézelise, précurseur dans le traitement des maladies de l'oreille.

- Élisabeth Rétiffe (Rose Rétif) (1834-1882), née à Vézelise, cartonnière, militante socialiste, communarde, condamnée à mort, déportée en Guyane[28], décédée à Saint Laurent du Maroni.

- Hans Stieger, artiste peintre né en 1948 en Autriche, résida à Vézelise jusqu'à son décès.

- Hans J. Kullock, musicien, pédagogue et journaliste né en 1947 en République démocratique allemande, fondateur et directeur du MAI, réside dans la commune jusqu'à son décès en 2021[29].

- Antoni Moreau (1837-1903) et ses fils Louis et Félix, brasseurs à Vézelise dès 1863[30].

- Maurice Constantin Perrin, chirurgien, né à Vézelise en 1826, mort en 1889[31]

- Joël Huguenin installe une fonderie d'art en 1978[32].

- Marcel Astorg (1878-1957), artiste peintre et marchand de meubles[33].

- Hugues Schraten : poète et romancier né en 1865. Auteur de La Petite République.

- François René Cailloux dit Pouget (né en 1767 à Haroué, mort le à Vézelise), général des armées de la République et de l'Empire.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | Blasonnement : écartelé aux 1 et 4 burelé d'argent et de sable de dix pièces; et aux 2 et 3 d'azur à trois moutoilles d'argent rangées en fasce, l'une sur l'autre. |

|---|---|---|

| Détails | Aux premier et quatrième sont les armes du comté de Vaudémont. Au second et troisième sont les armes de la ville[34]. Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Bibliographie

- Livres de Bernard Perrin : Histoire méconnue du canton de Vézelise, tomes I & II, imprimerie Christmann.

- Ouvrage de Guy Gauthier : Le Saintois entre fermes et clochers, 2012.

- Les Randonneurs du Saintois par Simone et Michel Dormagen : Guide de visite - Vézelise 54330, 32p, janvier 2018.

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie

- « Vézelise », Monographies communales de Meurthe-et-Moselle réalisées pour l'exposition universelle de 1889 et conservées par les Bibliothèques de Nancy, sur https://galeries.limedia.fr

- Vézelise sur le site de l'Insee

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- https://www.habitants.fr/meurthe-et-moselle-54

- Maurice Barrès, Cahiers, t. 3, , p. 34.

- Vézelise : les traces d’un passé prospère, Jean-Christophe VINCENT, l'Est Républicain 25/08/2015, consulté le 07/03/2021

- Savez-vous quelle commune était surnommée "le pot de chambre de la Lorraine" ? L'ESt Républicain, 22/11/2020, consulté le 07/03/2021

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Genève, 1990, n° 10103, p. 617.

- Nicolas Mengus, Châteaux forts au Moyen Âge, Rennes, Éditions Ouest-France, , 283 p. (ISBN 978-2-7373-8461-5), p. 156.

- Le grand livre de la bière en Lorraine, Philippe Voluer, Ed. Pl. Stanislas

- https://www.lemonde.fr/alsace-champagne-ardenne-lorraine/meurthe-et-moselle,54/vezelise,54563/

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- André Schontz, Arsène Felten et Marcel Gourlot, Le chemin de fer en Lorraine, Metz, Éditions Serpinoise, , 316 p. (ISBN 2-87692-414-5, BNF 37056352, présentation en ligne), p. 98-100.

- « Halles, Mairie, Palais de Justice », notice no PA00106431, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison du Bailliage », notice no PA00106432, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « hôtel de Tavagny », notice no PA00106433, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Église Saints-Côme-et-Damien », notice no PA00106430, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Circuits pédestres

- https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/sxf01019605/la-foire-aux-celibataires-de-vezelise

- « Rétiffe, Élisabeth [Rétif, Rose, dite] », sur maitron.fr, Le Maitron, juillet 2009 - juin 2020 (consulté le ).

- « Nancy. Disparition d’Hans Kullock, créateur de la Music Academy International de Nancy », sur www.estrepublicain.fr (consulté le )

- Antoni Moreau Brasseur

- Bernard Perrin, Histoire méconnue du canton de Vézelise, Imprimerie Christmann, Essey-lès-Nancy, , 248 p., Pages 225,226 et 227: le peintre de Vézelise.

- La fonderie d'art Huguenin

- Bernard Perrin, Histoire méconnue du canton de Vézelise, tome 2, Imprimerie Christmann, Essey-lès-Nancy, , 248 p., p. 225,226,227.

- Henri Lepage, Le département de La Meurthe : statistique historique et administrative, deuxième partie, 1843