Dauphin (Alpes-de-Haute-Provence)

Dauphin est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Dauphin | |||||

Village de Dauphin. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Alpes-de-Haute-Provence | ||||

| Arrondissement | Forcalquier | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon | ||||

| Maire Mandat |

Michèle Bertin 2020-2026 |

||||

| Code postal | 04300 | ||||

| Code commune | 04068 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Dauphinois | ||||

| Population municipale |

839 hab. (2020 |

||||

| Densité | 86 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 53′ 57″ nord, 5° 47′ 01″ est | ||||

| Altitude | Min. 364 m Max. 656 m |

||||

| Superficie | 9,71 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Manosque (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Reillanne | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | https://www.dauphin-commune.fr | ||||

Le nom de ses habitants est Dauphinois[1].

Dauphin a reçu le label « village et cité de caractère ».

Géographie

Le village est situé sur un site perché à 445 m d’altitude[2]. La commune est traversée par deux cours d'eau : le Largue et la Laye.

Les communes limitrophes de Dauphin sont Mane, Saint-Maime, Volx, Manosque, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l'Observatoire[3].

Hydrographie

La commune de Dauphin est traversée par le Largue, ainsi que par ses affluents :

Environnement

La commune compte 400 ha de bois et forêts, soit plus de 41 % de sa superficie[1].

Voies routières

Le pont Rouge, sur le Largue, date de 2013. Il remplace un pont construit à la fin du XIXe siècle. Il gagne un mètre en largeur (de 3,8 à 4,9 m), et des trottoirs[7].

Lignes régionales, réseau Zou !

Dauphin est desservie par[8] :

- 1 ligne EXPRESS :

| Ligne | Tracé |

|---|---|

| 65 | Marseille ↔ Manosque ↔ Dauphin ↔ Forcalquier[9] |

- 2 lignes de PROXIMITÉ :

| Ligne | Tracé |

|---|---|

| 470 | Banon ↔ Saint-Michel-l'Observatoire ↔ Dauphin ↔ Manosque |

| 480 | Forcalquier ↔ Dauphin ↔ Manosque |

Risques naturels et technologiques

Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Forcalquier auquel appartient Dauphin est en zone 1b (sismicité faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques[10], et en zone 4 (risque moyen) selon la classification probabiliste EC8 de 2011[11]. La commune de Dauphin est également exposée à trois autres risques naturels[11] :

- feu de forêt ;

- inondation (dans les vallées du Largue et de la Laye) ;

- mouvement de terrain : la commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort[12].

.JPG.webp)

La commune de Dauphin est également exposée à plusieurs risques d’origine technologique :

- celui de transport de matières dangereuses, par route et canalisations[13] :

- la départementale RD 13 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses[14] ;

- deux canalisations de transport de produits dangereux traversent la commune[15] - [16] :

- Transéthylène (pour le transport d’éthylène vers l’usine Arkema de Château-Arnoux-Saint-Auban) ;

- une autre canalisation est destinée aux hydrocarbures et à la saumure, vers les installations Géosel-Géométhane ;

- le risque de rupture de barrage : en cas de rupture du barrage de la Laye, Dauphin est menacé par l’onde de submersion[17].

Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) n’existe pour la commune[13] et le Dicrim n’existe pas non plus[18]. La commune est par contre incluse dans le plan particulier d'intervention des installations Géosel-Géométhane, qui stockent du gaz et des produits pétroliers et qui font courir un risque d’explosion et incendie[13].

La commune a été l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle pour des inondations et des coulées de boue en 1990, 1994 et 2011[11]. Des tremblements de terre se sont déjà fait ressentir à Dauphin, mais très faiblement[19]. En 2010, une fuite de naphta hautement explosif des installations de Géosel a provoqué l'évacuation des habitants des hameaux de Beauregard et de Moutiès (voir article Géosel).

Toponymie

La localité apparaît pour la première fois dans les textes en 1125 (castrum de Delfino)[2].

Selon Ernest Nègre, le nom dérive d’un nom propre romain, Delphinus[20].

Daufin en occitan.

Histoire

Une hache votive de pierre polie de l’âge du bronze a été retrouvée sur la commune[2].

Dans l’Antiquité, le territoire de Dauphin fait partie de celui des Sogiontiques (Sogiontii), dont le territoire s’étend du sud des Baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Voconces, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Voconces et forment une civitas distincte, avec pour capitale Segustero (Sisteron)[21]. La voie domitienne passait sur le territoire de Dauphin (son tracé, emprunté par un chemin, constitue encore aujourd’hui la limite nord de la commune[22]), et l'on trouvait un carrefour important aux Encontres. Une nécropole a été mise au jour à Sainte-Claire ; 1 500 tombes gallo-romaines ont été fouillées[23].

Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l’Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l’Italie, jusqu’en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente ostrogothe Amalasonthe lui rend ce territoire[24].

La localité apparaît dans les chartes au début du XIIe siècle, mais le château existait, sous forme d’une motte castrale, dès le siècle précédent, à la montée de la Moutte[25]. Le fief de Dauphin relevait du comté de Forcalquier au XIIe siècle. Lorsque ce comté perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran tente de le relever. Après une lutte de dix ans, il passe un accord à Meyrargues le 29 juin 1220 avec Raimond Bérenger IV, comte de Provence et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont Dauphin, lui est donnée. Guillaume de Sabran conserve sa moitié de comté jusqu'à sa mort, vers 1250[26].

Au XIVe siècle, les habitations se regroupent sur une colline qui est fortifiée[2].

Elzéar de Sabran, viguier d'Arles (1374-75), fut seigneur de Dauphin et d'Oppedette.

La proximité de l’axe routier suivant la vallée de la Durance permet l’existence d’une foire au XVIIIe[27].

Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792[28]. Pour suivre le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Mont-Libre[29], ou Mont-Roc, selon les sources[30] - [31].

Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l’échec de l’insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République : 29 habitants de Dauphin sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnés à la déportation en Algérie[32].

Comme de nombreuses communes du département, Dauphin se dote d’une école bien avant les lois Ferry : en 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu[33]. La même instruction n’est donnée aux filles, bien que la loi Falloux (1851) n’impose l’ouverture d’une école de filles qu’aux communes de plus de 800 habitants[34].

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, Dauphin se modernise : une place est aménagée en belvédère, un lavoir collectif est construit (1905)[35] ; de vieux monuments sont détruits pour faire de la place, comme l'église Notre-Dame, au cimetière, en 1895[36]

Jusqu’au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Dauphin. Un vignoble de 69 hectares produisait un vin destiné au marché de Forcalquier et à la vente sur les marchés locaux. Cette culture est aujourd’hui abandonnée[37].

Héraldique

|

|

Politique et administration

Municipalité

Intercommunalité

Dauphin fait partie :

- de 1992 à 2017, de la Communauté de communes de Haute-Provence ;

- depuis le , de la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon.

Urbanisme

Typologie

Dauphin est une commune rurale[Note 1] - [43]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[44] - [45].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Manosque, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 30 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[46] - [47].

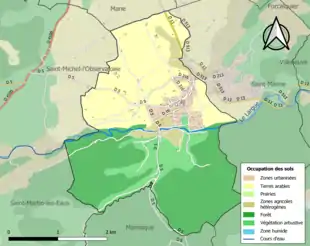

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (53,4 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (53,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (40,6 %), terres arables (35,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (12,8 %), zones agricoles hétérogènes (5,8 %), zones urbanisées (5,5 %)[48].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[49].

Budget et fiscalité

| Taxe | Part communale | Part intercommunale | Part départementale | Part régionale |

|---|---|---|---|---|

| Taxe d'habitation | 5,58 % | 30,30 % | 5,53 % | 0,00 % |

| Taxe foncière sur les propriétés bâties | 18,48 % | 8,94 % | 10,80 % | 2,36 % |

| Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 66,98 % | 31,69 % | 47,16 % | 8,85 % |

| Taxe professionnelle | 8,42 % | 6,37 % | 47,16 % | 8,85 % |

Démographie

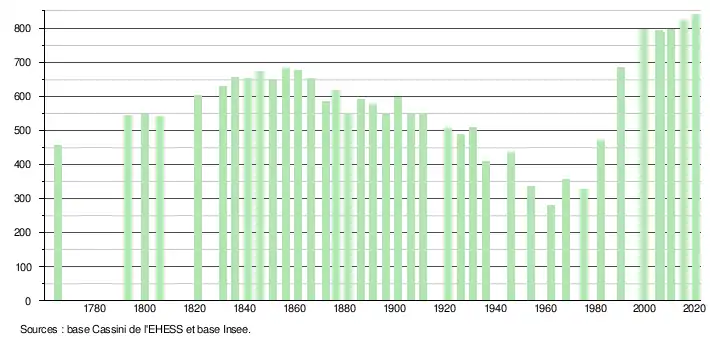

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[51]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[52].

En 2020, la commune comptait 839 habitants[Note 3], en augmentation de 2,69 % par rapport à 2014 (Alpes-de-Haute-Provence : +2,39 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

L’histoire démographique de Dauphin, après la saignée des XIVe et XVe siècles et le long mouvement de croissance jusqu’au début du XIXe siècle, est marquée par une période d’« étale » où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période est s’étend jusqu’en 1866, ce qui est important pour le département. L’exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique de longue durée, et plus lent à Dauphin que dans les communes de montagne, puisque la commune met un siècle à perdre la moitié de sa population du maximum historique de 1856[55]. La croissance démographique reprend dès les années 1960, et aujourd'hui, la population, stable autour de 800 habitants, a dépassé son plus haut niveau historique.

Économie

Aperçu général

En 2009, la population active s’élevait à 386 personnes, dont 45 chômeurs[56] (63 fin 2011[57]). Ces travailleurs sont majoritairement salariés (76 %)[58] et travaillent majoritairement hors de la commune (79 %)[58].

Agriculture

Fin 2010, le secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) comptait 10 établissements actifs au sens de l’Insee (exploitants non-professionnels inclus) et aucun emploi salarié[59].

Le nombre d’exploitations professionnelles, selon l’enquête Agreste du ministère de l’Agriculture, est faible et couvert par le secret statistique en 2010. Il était de sept en 2000[60], de 23 en 1988[61]. Actuellement, ces exploitants sont essentiellement tournés vers l’élevage ovin et la polyculture[60]. De 1988 à 2000, la surface agricole utile (SAU) a baissé, de 530 ha à 416 ha[61].

La culture de l’olivier est pratiquée dans la commune depuis des siècles. Le terroir de la commune se situe à la limite altitudinale de l’arbre, qui ne peut que difficilement être exploité au-delà des 650 mètres. Mais les terrains exposés favorablement ne manquant pas, l’oliveraie occupait plusieurs dizaines d’hectares et la production alimentait les villes voisines (Manosque et Forcalquier). Après une période de régression, l’oliveraie dauphinoise compte moins de 1 000 pieds[62]. Les producteurs d’huile de la commune peuvent prétendre à l’appellation d'origine contrôlée (AOC) huile d’olive de Provence depuis le [63].

Industrie

Fin 2010, le secteur secondaire (industrie et construction) comptait 23 établissements, employant 20 salariés[59].

Activités de service

Fin 2010, le secteur tertiaire (commerces, services) comptait 25 établissements (avec six emplois salariés), auxquels s’ajoutent les six établissements du secteur administratif (regroupé avec le secteur sanitaire et social et l’enseignement), salariant 13 personnes[59].

Dauphin fait partie des soixante-dix-sept communes ayant signé la charte du Parc naturel régional du Luberon. De plus, elle détient le label villages et cités de caractère délivré par le Comité départemental du tourisme[64].

D'après l’Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est peu importante pour la commune, avec entre un et cinq touristes accueillis par habitant[65], l’essentiel de la capacité d'hébergement étant non-marchande[66]. Plusieurs structures d’hébergement à finalité touristique existent dans la commune :

- un camping trois étoiles[67] avec une capacité de 120 emplacements[68] ;

- plusieurs meublés[69] - [70] ;

- les hébergements collectifs étant essentiellement représentés par les refuges (quatre sur les cinq structures[71]).

Les résidences secondaires apportent un complément à la capacité d’accueil[72] : au nombre de 102, elles représentent le cinquième des logements[68] - [73].

Lieux et monuments

Monuments

Une borne antique se dresse à la limite des trois communes de Dauphin, Mane et Saint-Michel-l'Observatoire, près du lieu-dit Le Grand Tavernoure (du latin taberna, la taverne ou l'auberge) -commune de Saint-Michel. Ce toponyme indique très probablement l'emplacement d'une mutatio (relais routier sur une voie romaine) sur le trajet de la Via Domitia.

Architecture civile

Du château des comtes de Provence, subsistent le donjon, au sommet surmonté d'une balustrade XVIIIe siècle et d’une statue de la Vierge, le corps de logis (fin XVIe siècle) et un portail[74] - [75].

Le village est entretenu de longue date. C’est ainsi que les fortifications, construites après 1419[76], sont encore largement conservées, avec tours (dont certaines prises dans des maisons[77]), corps de garde et les portails de la Vierge et de Pourcheirieu[2]. Le passage du Coulard est doté par un portail à chaque extrémité, dont un défendu par une bretèche du XVIe siècle[78].

Les rues sont caladées (empierrées) et bordées de maisons anciennes[79].

Le lavoir situé à l’est du village est construit en 1905, dans le cadre de travaux de modernisation du village : l’adduction d’eau potable est réalisée cette année. La municipalité construit donc ce lavoir, qui facilite le travail de la lessive pour les femmes. Il est surmonté d’un belvédère où les hommes se retrouvent pendant que les femmes lavent le linge[35].

Deux habitations isolées se distinguent : la ferme fortifiée des Encontres[80], des XVe et XVIe siècles[54], et la bastide de Gaudine qui date de 1733[81].

Architecture religieuse

L’église Saint-Martin (patron : l'Assomption), ancienne chapelle castrale, est l’église paroissiale depuis 1524[75]. Les deux travées de la nef sont voûtées en berceau surbaissé, les trois travées des bas-côtés sont voûtées sur croisées d’ogives[82]. Un des deux bas-côtés date du XVe siècle, l’autre du XIXe siècle[54]. Son chœur à chevet plat est orné d’un réseau de nervures complexes[83], de style gothique final. Le chœur est daté du début du XVIe siècle, un bas-côté de la fin de ce siècle, le second de 1836[82]. Certains chapiteaux sont datés des XIIe et XIIIe siècle et sont classés[84]. L’église possède avec un orgue baroque. Dans le mobilier de l’église, plusieurs objets sont classés :

- la crèche de Noël date de 1748 (les costumes sont du début du XIXe siècle), et possède 21 santons, dont deux en cire, classés monuments historiques au titre objet[85] ;

- le ciboire en argent, donné par Napoléon III[86] ;

- des statues de carton-pâte doré de la Vierge et de la Vierge à l’Enfant (XIXe siècle[87]).

La chapelle Notre-Dame de Chamberlay, située dans le cimetière, est l’ancienne église paroissiale[75]. Elle a été l’église du prieuré, et appelée au XIXe siècle Notre-Dame de Champ Prelié[22].

La chapelle Notre-Dame d'Hubages, ou d’Ubages, sur la route de Saint-Martin est construite en 1619 et agrandie en 1669[88] pour atteindre les 71 m2[22]) : elle est une reconstruction d'une chapelle antérieure. Sa voûte a disparu. But d'un pèlerinage, pour sa Vierge miraculeuse, elle a été restaurée dans les années 1950[88] et décorée d’œuvres contemporaines[89]. Le site ombragé est en lui-même un but de promenade[89]. L’oratoire de ND-d’Ubages, construit en 1619, porte une triple inscription en latin, français et provençal[90].

Une lanterne des morts de très petite taille existait au cimetière, avant d'être détruite pour agrandir l'entrée du cimetière dans les années 1930. Les pierres d'origine avaient été récupérées par un habitant et ont été remontées grâce à Alpes de Lumière en 1981. Ce monument est très rare, d'abord par sa localisation en Provence, et par sa taille. Elle éclairait, selon la mention de Pierre le Vénérable, le cimetière chaque nuit en signe de respect pour les morts[91].

Équipements et services

Sports

Plusieurs associations de la commune ont une activité sportive :

- ASD Foot,

- ASD Tennis,

- La Dauphinoise de Tai Chi Chan.

Enseignement

La commune est dotée d’une école primaire[92].

Vie locale

Cultes

La paroisse est rattachée à un groupe inter-paroissial qui comprend Aubenas-les-Alpes, Céreste, Dauphin, Lincel, Mane, Montfuron, Montjustin, Oppedette, Reillanne, Sainte-Croix-à-Lauze, Saint-Maime, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l'Observatoire, Vachères et Villemus. Le culte est célébré alternativement dans les églises de ces quinze communes[93].

Personnalités liées à la commune

- Marc-Antoine Icardi, vidéaste et artiste plasticien.

Voir aussi

Bibliographie

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017)

- Josette Chambonnet, « Journée archéologique 2000 », in Chroniques de Haute-Provence (no 341-342, 2000), p. 152-153

- Sur les traces d’une mine de gypse

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Dauphin sur le site de la préfecture des Alpes de Haute Provence

- Dauphin sur le site de l'Institut géographique national (archive)

- Syndicat d'Initiative de Dauphin

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Roger Brunet, « Canton de Forcalquier », Le Trésor des régions, consultée le 10 juin 2013

- Michel de La Torre, Alpes-de-Haute-Provence : le guide complet des 200 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », 1989, Relié, 72 p. (non-paginé) (ISBN 2-7399-5004-7)

- IGN, Géoportail, consultation à l’échelle Ville + 1/4, le 12 décembre 2008.

- Fiche du Sandre sur la Laye

- Fiche de la Rimourelle sur le site du Sandre

- Fiche de l'Ausselet sur le site du Sandre

- Aymeric Le Dû, « L'ancien Pont Rouge s'est mis au vert », La Provence, 18 mai 2013, p. 8

- Zou ! Le réseau de transport de la Région Sud

- Horaires et tarifs LER Ligne 25

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence (DDRM), 2008, p. 39

- Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, Notice communale sur la base de données Gaspar, mise à jour le 22 novembre 2011, consultée le 17 juillet 2012

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, p. 37

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 96

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 80

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 81

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 75

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 82

- Formulaire de recherche, base Dicrim, consultée le 17 juillet 2011

- BRGM, « Épicentres de séismes lointains (supérieurs à 40 km) ressentis à Dauphin », Sisfrance, mis à jour le 1er janvier 2010, consulté le 17 juillet 2012

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 1 : Formations préceltiques, celtiques, romanes, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 193), , 1869 p. (ISBN 978-2-600-02884-4, lire en ligne). § 10854, p. 652.

- Brigitte Beaujard, « Les cités de la Gaule méridionale du IIIe au VIIe s. », Gallia, 63, 2006, CNRS éditions, p. 18-19

- Daniel Thiery, « Dauphin », Aux origines des églises et chapelles rurales des Alpes-de-Haute-Provence, publié le 19 décembre 2010, mis à jour le 21 décembre 2010, consulté le 17 juillet 2012

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p., p. 22.

- Audrey Becker-Piriou, « De Galla Placidia à Amalasonthe, des femmes dans la diplomatie romano- barbare en Occident ? », Revue historique, 2008/3, n° 647, p. 531.

- Parc naturel du Luberon, Autour de l’An Mil en pays de Forcalquier, catalogue d’exposition, 2007, p. 31.

- Mariacristina Varano, Espace religieux et espace politique en pays provençal au Moyen Âge (IXe – XIIIe siècles). L'exemple de Forcalquier et de sa région, thèse soutenue à l'université d'Aix-Marseille I, 2011, p. 486.

- Édouard Baratier et Ernest Hilsdesheimer, « Les foires (1713-1789) », carte 122 et commentaire, in Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit..

- Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires», La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p. 296-298.

- Jean-Bernard Lacroix, « Naissance du département », in La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, n° 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p. 114.

- Charles Bouyssi, Communes et paroisses d’Auvergne, mis en ligne en 2002 , consulté le 18 novembre 2008.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Henri Joannet, Jean-Pierre Pinatel, « Arrestations-condamnations », 1851-Pour mémoire, Les Mées : Les Amis des Mées, 2001, p. 69.

- Jean-Christophe Labadie (directeur), Les Maisons d’école, Digne-les-Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013, (ISBN 978-2-86-004-015-0), p. 9.

- Labadie, op. cit., p. 16.

- Jean-Yves Royer, Pierre Martel, La femme à la fontaine, Saint-Michel-l'Observatoire : Alpes de Lumière, 1978. Collection : « Alpes de Lumière », sous-collection « Haute-Provence d’hier », (ISSN 0182-4643), p. 43

- Varano, op. cit., p. 91.

- André de Réparaz, « Terroirs perdus, terroirs constants, terroirs conquis : vigne et olivier en Haute-Provence XIXe – XXIe siècles », Méditerranée, 109 | 2007, p. 56 et 59

- Louis de Bresc Armorial des communes de Provence 1866. Réédition - Marcel Petit CPM - Raphèle-lès-Arles 1994

- [Sébastien Thébault, Thérèse Dumont], « La Libération », Basses-Alpes 39-45, publié le 31 mars 2014, consulté le 3 avril 2014.

- Chroniques de Haute-Provence, no 360, été 2008, p. 191

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, De Cruis à Hospitalet(L’) (liste 3), consulté le 8 mars 2013

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, « Liste des maires », 2014, consultée le 20 octobre 2014.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Impôts locaux à Dauphin », taxes.com

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017), p. 173.

- Christiane Vidal, « Chronologie et rythmes du dépeuplement dans le département des Alpes de Haute- Provence depuis le début du XIXe siècle », Provence historique, tome 21, no 85, 1971, p. 289.

- Insee, Dossier local - Commune : , p. 5 (mis à jour le 28 juin 2012)

- Insee, Dossier local, p. 8

- Insee, Dossier local, p. 7

- Insee, Dossier local, p. 16

- Ministère de l'Agriculture, « Orientation technico-économique de l’exploitation », Recensements agricoles 2010 et 2000. (lien : attention, le fichier fait 4,4 Mio)

- Insee, « Exploitations agricoles en 1988 et 2000 », Insee, 2012 (fichier de 24,6 Mio)

- Réparaz, op. cit., p. 58

- « Décret du 14 mars 2007 relatif à l'huile d'olive de Provence AOC », INAO

- Agence de développement touristique des Alpes-de-Haute-Provence, Comité départemental du tourisme des Alpes de Haute-Provence, consulté le 17 juillet 2012.

- Observatoire départemental du tourisme, Atlas de l'hébergement touristique, décembre 2008, p. 6

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 7

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 21, 23 et 26

- Insee, Dossier local, op. cit., p. 17

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 32

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 36

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 30

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 44

- Insee, « Hébergements touristiques des communes, 2008, 2009 et 2012 », Insee, 2012 (fichier de 20,8 Mio)

- Raymond Collier, op. cit., p. 270.

- Josette Chambonnet, « Journée archéologique 2000 », in Chroniques de Haute-Provence (no 341-342, 2000), p. 152-153.

- Raymond Collier, op. cit., p. 300.

- Raymond Collier, op. cit., p. 309.

- Raymond Collier, op. cit., p. 305.

- Raymond Collier, op. cit., p. 362.

- Raymond Collier, op. cit., p. 349.

- Raymond Collier, op. cit., p. 272.

- Raymond Collier, op. cit., p. 169.

- Raymond Collier, op. cit., p. 157.

- Arrêté du 30 décembre 1988, Notice no PM04000764, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 6 novembre 2008.

- Arrêté du 23 septembre 1986, Notice no PM04000098, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 7 novembre 2008.

- Arrêté du 13 juin 1986, Notice no PM04000097, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 6 novembre 2008.

- Arrêté du 30 décembre 1988, Notice no PM04000765, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 6 novembre 2008.

- Raymond Collier, op. cit., p. 229.

- Serge Panarotto, Chapelles de Provence : chapelles rurales et petits édifices religieux, Édisud, Aix-en-Provence, 2007, collection « Patrimoines », (ISBN 978-2-7449-0817-0), p. 52

- Raymond Collier, op. cit., p. 449.

- Mariacristina Varano, Espace religieux et espace politique en pays provençal au Moyen Âge (IXe – XIIIe siècles). L'exemple de Forcalquier et de sa région, thèse soutenue à l'université d'Aix-Marseille I, 2011, p. 88-89

- Inspection académique des Alpes-de-Haute-Provence, Liste des écoles de la circonscription de Manosque, publiée le 27 avril 2010, consultée le 31 octobre 2010.

- Groupe Avance au Largue