Détective

Le détective est un enquêteur de droit privé, c'est-à-dire une personne ayant un statut de droit privé, qui effectue, à titre professionnel, des recherches, des investigations et des filatures. Cette qualité d'enquêteur de droit privé (qui n'est pas une appellation ni un titre mais un statut juridique et social) est d'ailleurs partagée avec diverses autres professions qui n'ont aucun rapport avec les enquêteurs privés, notamment dans le cadre de procédures administratives, civiles, pénales, sociales.

| Autres appellations |

Enquêteur de droit privé, détective privé, agent privé de recherches et de renseignements, etc. |

|---|---|

| Secteur |

Juridique (recherche de preuves), renseignement, Métier du droit |

| Métiers voisins |

| Compétences requises |

agrément de l'État des dirigeants, respect de la légalité et de la déontologie, connaissance du droit de la preuve (notamment au civil) et des sources légales de l'information, sens de l'observation, patience, facultés de déduction, objectivité des constatations, bonne culture générale (pour s'introduire dans tous les milieux), discrétion, parfaite maitrise du français (et de l'orthographe) pour les rapports destinés aux juristes et aux magistrats |

|---|---|

| Diplômes requis | |

| Évolutions de carrière |

enquêteur salarié, collaborateur libéral (ou collaborateur indépendant), directeur de cabinet |

Il ne doit pas être confondu avec le terme anglophone de «detective», qui désigne un fonctionnaire de police chargé de conduire les enquêtes officielles[N 1]. Un fonctionnaire de police est dans tous les cas un enquêteur de droit public.

En France la profession est populairement désignée sous le vocable «détective» (sans l'adjectif « privé ») ou « enquêteur privé »[1], et dans les romans sous celle de «détective privé». Il n'y existe aucune appellation légale ou obligatoire ni titre protégé[2], mais on retrouve, dans diverses textes législatifs et règlementaires, plusieurs appellations génériques telles que agent privé de recherches, agent de recherches privées, agent privé de recherches et de renseignement, enquêteur privé, agence de recherches privées, activité d'enquêtes, agence privée de recherches.

L'appellation officielle française, réglementée par le CNAPS au ministère de l'intérieur, est "Agent de Recherches Privées".

En outre, l'enquêteur de droit privé — dont l'essence consiste à rechercher des preuves, notamment dans le cadre des procédures civiles et commerciales — est officiellement considéré, par les autorités publiques françaises, d'une part comme une profession de sécurité[3] et, d'autre part, comme «un des acteurs privilégiés de l'effectivité même des droits de la défense»[4].

Cet article s'attache à faire connaître l'activité du «privé» qui est exercée sous diverses appellations, le terme de «détective» n'étant que celui mythifié par les romans noirs, les feuilletons télévisés et le cinéma policier.

Les détectives à travers le monde

La profession est, de par le monde, admise, ignorée, tolérée ou interdite suivant la législation du pays considéré, ainsi que son aptitude à respecter les Droits de la Défense, les libertés individuelles et la liberté du commerce et de l'industrie.

Dans les dictatures, la profession y est soit interdite, soit assimilée à une police auxiliaire.

Elle est strictement règlementée dans un certain nombre de pays européens comme la France[5] ou la Belgique[6], mais aussi l'Espagne[7], l'Autriche, la Russie[N 2].

Elle est également règlementée au Canada avec certaines législations provinciales comme le Québec[8] ou le Manitoba[9].

En Suisse, il n'existe pas de législation fédérale, mais des règlementations cantonales, du moins pour certains seulement[10], comme pour le canton de Genève[11] qui impose une autorisation du Conseil d'État[12] ou encore le canton du Jura qui exige une autorisation administrative[N 3].

Dans d'autres États, la règlementation a été abrogée ce qui parait paradoxal à une époque où l'exercice de cette activité peut s'avérer sensible tant pour les libertés individuelles (violation de la vie privée) que pour les intérêts fondamentaux de la Nation (risque d'espionnage) si la profession venait à être exercée par des individus peu scrupuleux.

En Belgique, la profession est reconnue et règlementée depuis 1991 (cf supra). Le titre de « détective privé » est également protégé[13]. L'exercice de la profession nécessite une autorisation du Ministre de l'intérieur, après avis de la sûreté de l'État, et du Procureur du Roi de la résidence principale légale de l'intéressé ou, à défaut, du Ministre de la Justice[13].

L'autorisation est délivrée pour cinq ans et peut être renouvelée pour des périodes de dix ans[14].

Au Luxembourg, la profession de détective privé n'est pas règlementée. En revanche les sociétés de gardiennage sont tenues, elles, de disposer d'un agrément du Ministère de la Justice[15]. Il existe également une loi pour moraliser les prestations de services exercées sous forme commerciale[16] ce qui permet d'imposer une autorisation ministérielle à ceux qui exercent sous cette forme juridique. Certaines publicités mentionnent donc tantôt un « agrément du Ministère de la Justice » (qui, en fait, concerne le gardiennage, et la protection de personnes) d'autres une « autorisation ministérielle » (qui concerne, en fait, l'exercice de la profession de commerçant)[17].

Certains États interdisent purement et simplement la profession, comme le Mali[18]… mais elle est autorisée au Burkina Faso où elle est placée sous la tutelle du Ministre de la Sécurité nationale et de l'Administration du Territoire[19].

Au Cameroun, la profession[N 4] n'est pas toujours règlementée[N 5] en 2009[N 6], malgré une vaine tentative de plusieurs détectives [N 7] qui assignèrent le Gouvernement devant la Cour Suprême pour l'obliger à normaliser cette activité[N 8].

Aux États-Unis, la règlementation varie selon les États : certains n'imposent aucune autorisation (Alabama, Alaska, Colorado, Idaho, Mississippi, Missouri, Dakota du Sud), d'autres exigent des conditions d'honorabilité contrôlées par le département de la Justice et le FBI, une expérience de 3 ans ou 6 000 heures dans l'investigation, une formation basée sur la Police scientifique, le droit pénal, la connaissance de la justice, la criminologie, ces conditions étant contrôlées par un examen : tel est le cas de la Californie ou la profession est contrôlée par le bureau de la sécurité et des services d'enquête de l'État.

Au Texas, la formation des enquêteurs privés (private investigators) est dispensée, depuis , par l'Université du Nord Texas[N 9] à Dallas[20], d'une part et Houston[21] d'autre part, dans le cadre d'un programme qui sera assimilé à 4 ans d'expérience et qui permettra d'accéder directement à l'examen d'État[N 10].

Il existe également des certifications par des organismes techniques professionnels comme celle « d'enquêteur juridique » décernée par la NALI (National Association of Legal Investigators)[22] (Association nationale des enquêteurs juridiques).

L'enquêteur juridique est spécialisé dans les recherches à vocation juridique et judiciaire : il doit avoir de bonnes connaissances du droit et de la jurisprudence.

En Turquie, aucun texte[N 11] ne vient réglementer la profession de détective privé, mais aucun texte ne l'interdit non plus. L'association des détectives privés turcs souhaite, pour sa part, une législation reconnaissant la profession et coopère avec l'Université de Kocaeli[N 12] pour former des professionnels.

Il est envisagé de créer, dans cette université, une formation supérieure dans le cadre des professions de sécurité privée dont le cours porterait sur «l'expertise de surveillance et de recherches»[23].

En France, la profession dispose désormais d'un authentique statut la classant dans les professions libérales, l'assimilant à une profession de sécurité, la plaçant sous le contrôle des autorités administratives avec délivrance d'un agrément de l'État[24].

Il aura fallu, pour assainir, moraliser, revaloriser, contrôler et règlementer cette activité[N 13], pas moins d'une directive européenne[25] de 5 lois[26], 7 décrets[27] deux arrêtés ministériels[28], sans compter de nombreuses circulaires ministérielles[29].

La profession a une vocation essentiellement juridique et, si elle ne permet pas encore[N 14] aux justiciables économiquement faibles de bénéficier, à l'instar de l'Italie, de l'aide judiciaire, elle comble déjà un vide juridique du droit français en recherchant des preuves dans le cadre des procédures civiles et commerciales où il n'existe pas de juge d'instruction, et dans lesquelles les services de police et de gendarmerie n'ont pas qualité, compétence et droit d'intervenir.

Histoire

AlfredDeVigny.JPG.webp)

C'est au XIIe siècle qu'apparaît, pour la première fois, le terme enquesteur, commissaire du Roi chargé de surveiller l'administration des baillis et des sénéchaux.

Mais c'est le XIXe siècle qui apportera la naissance des agences privées, telles qu'elles existent encore aujourd'hui, avec l'ouverture, rue Neuve Saint Eustache à Paris, du bureau des renseignements universels, créé par un ancien bagnard, devenu chef de la police de sûreté, reconverti imprimeur (il inventa un papier infalsifiable) puis « agent de renseignements » : Eugène-François Vidocq[30].

Signalons que le poète Alfred de Vigny fut le client de l'agence VIDOCQ qu'il avait chargée de suivre sa maitresse, Marie Dorval, dont il était très amoureux[31].

La France est le berceau de cette profession avec la création de cette première grande agence multi-disciplinaire, comme elle a créé, en juin 2006, le premier diplôme d'État au monde[32] ayant une valeur internationale (grâce aux nouvelles normes européennes L.M.D) et des équivalences avec l'enseignement général[N 15].

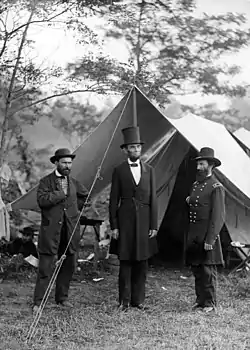

Ce n'est qu'en 1850 qu'elle s'est exportée aux États-Unis avec la création de l'Agence Pinkerton, ancien tonnelier et révolutionnaire écossais qui assura la sécurité du président des États-Unis Abraham Lincoln.

Pinkerton remplit, pendant la guerre civile, les fonctions de chef de l'Union des services de renseignements et déjoua une tentative d'assassinat contre le Président Lincoln.

Longtemps « tolérée » en France — et seulement visée, pour l'ensemble du territoire national[33], par une loi datant de la guerre dont l'objet, à l'origine, était d'en interdire l'accès aux juifs[N 16] — elle a finalement été reconnue et réglementée en 2003 (voir ci-dessous).

L'ouvrage de l'universitaire Dominique Kalifa, Histoire des détectives privés en France, 1832-1942, Paris, Nouveau Monde, 2007, reconstitue avec précision la naissance et l'évolution du métier [34].

Étymologie

L'appellation populaire francophone de «détective» est, comme le rappelle la 9e (et dernière) édition du dictionnaire de l'Académie française[35] empruntée à l'anglais detective (to detect signifie découvrir).

- Dans les pays anglo-saxons, il s'agit d'un fonctionnaire de police chargé de conduire les enquêtes (les fameux détectives de Scotland Yard).

- Un détective peut aussi être une personne qui effectue des recherches et/ou des filatures (à titre privé et contre rémunération).

Mais cette appellation est de plus en plus contestée, même dans les pays anglo-saxons où l'on revient, par exemple aux États-Unis, à l'appellation de private investigator (enquêteur privé) ou «agent d'investigations» au Québec, pour se différencier du mythe[36].

Le terme enquesteur existe au XIIe siècle en ancien français. Il s'agit de commissaires du Roi chargés de surveiller l'administration des baillis et des sénéchaux. Il perdit son «s» pour prendre son accent circonflexe et devenir enquêteur, quelques siècles plus tard.

Le terme «enquêteur de droit privé» en France permet, lui, de fixer aussi bien le statut du professionnel (personne de droit privé et non de droit public contrairement aux policiers ou gendarmes) ainsi que son domaine d'intervention : le droit privé.

D'ailleurs la législation française impose[37] de mentionner le caractère de « droit privé » dans la dénomination d'une personne morale et, par ailleurs cette appellation a été réclamée, aux pouvoirs publics, par la plupart des organismes professionnels[N 17].

Les procédures civile et commerciale, qui ne relèvent pas des services officiels de police et de gendarmerie, constituent en effet l'essence des enquêteurs privés car ils n'interviennent pas, ou que très ponctuellement, dans le cadre d'affaires pénales.

Les professionnels en exercice utilisent, en fait, plusieurs appellations : « détective », « détective privé », « enquêteur privé », « enquêteur de droit privé », « agent privé de recherches », « agent de recherches privées », « agent de renseignements divers », « enquêteur d'assurances », etc.

Les différents textes qui règlementent cette activité ne donnent aucun titre ni appellation légale à la profession. Ils se contentent de parler « d'agence de recherches privées »[38] ou «d'agence privée de recherches»[39] et de désigner les détectives tantôt sous l'appellation « Agents privés de Recherches »[40] tantôt sous celle de «Agent de recherches privées»[41] ou encore sous celle « d'Agent privé de Recherches et de Renseignements »[42], mais d'autres appellations existent aussi certains textes parlant d'enquêtes privées, d'agence de renseignements ou d'activités d'enquêtes etc.

En l'absence d'un titre légal (en France), il n'existe donc aucune protection contre l'usurpation de l'appellation, contrairement à d'autres pays, dont le Canada où la loi interdit aux personnes non titulaires d'une licence de se prétendre détective privé :

« Nul ne peut donner lieu de croire qu'il agit à titre d'enquêteur privé ou d'agent de sécurité ou qu'il exploite une agence d'enquêteurs privés ou de gardiennage s'il ne détient pas une licence délivrée en vertu de la présente loi. »

La protection du titre « Enquêteur de droit privé » est réclamée, dans l'intérêt du public, par toutes les organisations professionnelles françaises[43].

Législation et règlementation en France

En France, la profession d'enquêteur de droit privé est règlementée depuis fort longtemps puisque les premières autorisations préfectorales, héritées du droit allemand, ont été instaurées en 1900 par le code local des professions[44] applicable en Alsace Moselle[N 18].

En 1942, une autre loi[45] a imposé des conditions d'honorabilité sur tout le territoire national aux enquêteurs privés[N 19].

En , la législation a fait l'objet d'une refonte totale[46]. La nouvelle règlementation sera, d'abord, applicable au territoire métropolitain, et les Départements d'Outre Mer.

Elle n'a été étendue sur l'ensemble des autres Territoires d'Outre Mer, y compris dans les Collectivités territoriales à statut particulier comme la Nouvelle-Calédonie qui disposait d'une règlementation spécifique[N 20], que par une loi du [47].

Désormais, et dans l'ensemble du territoire français (métropole, DOM et TOM), l'activité d'enquêteur de droit privé s'avère donc strictement encadrée[48]. Elle relève du contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, mais également des Préfets qui peuvent ordonner des fermetures administratives, et reste placée sous la surveillance des commissaires de police et des officiers de la gendarmerie nationale.

Tout cabinet, personne morale, doit être titulaire d'une autorisation administrative, et tout directeur, personne physique, d'un agrément individuel (actuellement de l'État par le biais du préfet[N 21] et, à partir de l'année 2012, par le Conseil national des activités privées de sécurité.

« Il convient donc, dans un premier temps, pour la personne qui souhaite recourir à une agence de recherches privées, de vérifier que l'établissement est bien agréé par l'État, gage de son honorabilité et de sa qualification professionnelle[49]. »

Une formation — notamment juridique — a été rendue obligatoire par une loi du et tout enquêteur privé doit justifier de sa qualification professionnelle s’il dirige une agence ou de son aptitude professionnelle s’il est salarié.

Il n'existait pas d'« ordre » institutionnel (type ordre des médecins, chambre des notaires, ou barreaux d'avocats)[N 22], la loi ayant donné le pouvoir de contrôler la profession :

- aux préfets pour l'honorabilité et la qualification professionnelle

- à la commission nationale de déontologie de la sécurité pour l'éthique

Cependant, en 2011[47], sans instaurer un organisme « ordinal » géré par la profession, le législateur a souhaité créer un organisme hybride, mi-ordre, mi-autorité administrative, le Conseil national des activités privées de sécurité qui devient, dès 2012, un organisme public de contrôle et de régulation commun à toutes les activités privées de sécurité, avec des pouvoirs de contrôle, de déontologie et de sanctions disciplinaires, administré par un collège essentiellement composé de magistrats, de membres des tribunaux administratifs et de représentants de l'État (cf. infra : autorité de contrôle et de régulation).

La loi du , modifiée par la loi du , a renforcé les prérogatives de la profession en lui donnant une définition très précise qui l’autorise à recueillir des renseignements et à effectuer des filatures :

« profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts[50]. »

Cette définition concerne toute entreprise qui procèderait à des enquêtes quelle que soit l'appellation utilisée et, par exemple, le dirigeant d'une société de « conseils » qui se prétendait tantôt « consultant », tantôt entreprise « d'intelligence industrielle », a été condamné pour avoir « exercé sans autorisation une activité de recherches privées »[51].

1995 : le tournant de la législation française

Les dangers de la situation internationale[52], les risques d'attentats, l'impossibilité pour les services officiels d'œuvrer dans le cadre des procédures civiles et commerciales qui ne relèvent pas de leur compétence, les besoins des justiciables et de la recherche de preuves dans ces domaines judiciaires, la prise en considération de plus en plus fréquente des rapports d'enquêtes privées en justice, mais aussi le nombre grandissant d'agences dans ce pays[53] ont amené les pouvoirs publics français[54] à réviser leur position vis-à-vis de la profession par le dépôt d'un projet de loi[55] qui sera adopté début 1995.

Une nouvelle profession de sécurité

C'est ainsi que la loi du [56] reconnait, aux agences de recherches privées, la qualité de « profession de sécurité ». Son annexe I, précise que : « (…) les agences privées de recherches (…) exercent des activités de sécurité privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. (…) ».

Dès lors toute une série de lois et de décrets viendront règlementer cette fonction libérale pour lui conférer un véritable statut, l'assainir, contrôler son éthique, la professionnaliser, lui délivrer un agrément de l'État, la placer sous la surveillance des Commissaires de Police et des Officiers de Gendarmerie, lui imposer une formation juridique et technique, empêcher les excès et son exercice à des fins illégales, pour que les plaideurs et les juristes puissent faire appel à ses services en toute sécurité.

: une activité régie par le Code de la sécurité intérieure

La loi du a été, à son tour, abrogée et ses dispositions insérées dans le « code de la sécurité intérieure » créé par une ordonnance du [57] dont le titre 2, du livre VI réglemente désormais les agences de recherches privées[58].

Autorité de contrôle et de régulation

Par décision du gouvernement[59], le parlement fut saisi, fin 2010, d'importantes modifications pour renforcer la législation des enquêteurs privés, du gardiennage, des transports de fonds et de la protection physique des personnes, dans le cadre du projet de loi LOPPSI 2[60] :

- création d'une autorité de contrôle et de régulation : le « Conseil national des activités privées de sécurité »[61] dotée d'une mission de police administrative qui délivrerait, à la place des préfets, les agréments et les autorisations et assurerait les contrôles des professionnels ;

- délivrance d'une carte professionnelle ;

- assurance responsabilité civile professionnelle rendue obligatoire ;

- visites domiciliaires des cabinets sur autorisation judiciaire ;

- création d'un code de déontologie ;

- création de sanctions disciplinaires ;

- maintien de la surveillance des commissaires de police et des officiers de la gendarmerie sur les agences en complément de l'autorité de contrôle.

Une loi du [62] a donc, officiellement, donné naissance à ce nouvel organisme public qui dépend directement de l'État[63] et non des associations ou des syndicats de détectives privés, même si un représentant de chaque profession contrôlée par cet organisme public siègera au sein du collège[64].

Le Conseil national des activités privées de sécurité est donc une personne morale, de droit public, qui a désormais pour objet de contrôler, en France, toutes les professions privées de sécurité[65], de délivrer les autorisations d'ouverture des établissements, de délivrer les cartes professionnelles, d'établir une déontologie (d'ordre public contrairement à celle des associations et des syndicats de la profession), de prendre des sanctions disciplinaires, et de dénoncer, si besoin, au procureur de la République, les infractions pénales dont il pourrait avoir connaissance[66].

Pour résumer, on relève donc que la création du C.N.A.P.S. — introduite dans un nouveau titre 2 bis de la loi concernant les professions de sécurité privée — entraîne, pour cette nouvelle autorité administrative, tant des pouvoirs de police administrative (art. 33-2 [2°] de la loi du modifiée) que de justice disciplinaire (art. 33-5 [3°] de la loi)[67].

Cette nouvelle autorité correspond, d'ailleurs, à une qui existe déjà au Québec avec l'instauration du Bureau de la sécurité privée qui est, également, chargé de contrôler les professions québécoises de sécurité privée[68].

Secret professionnel

Le respect de la déontologie est l'une des toutes premières conditions pour exercer la profession, inspirer confiance et permettre aux « mandants » (clients qui mandatent un détective privé) de confier leurs secrets privés, intimes, familiaux, financiers, commerciaux, industriels, médicaux à un enquêteur privé ou à un enquêteur d'assurances.

Les détectives et enquêteurs privés peuvent, en adhérant à des organismes professionnels, être contraints de respecter la déontologie de ce syndicat ou de cette association, mais la première obligation, dans tous les pays du monde — au moins morale sinon juridique — est de ne pas dévoiler les informations confiées par un client.

La divulgation de renseignements confidentiels pourrait, en effet, entrainer l'éclatement de la cellule familiale, la perte de marchés pour les entreprises, le pillage de marques, de la clientèle ou de secrets de fabrication, voire des conséquences directes sur l'emploi une société pouvant tout simplement être mise en liquidation.

Il ne fait d'ailleurs aucun doute que les détectives privés peuvent avoir accès à des informations confidentielles voire « sensibles » et le législateur français à même renforcé, par une loi du [70], les conditions d'agrément des enquêteurs privés en raison, justement, des données sensibles qu'ils pouvaient détenir[71].

Un certain nombre de pays imposent donc l'obligation du secret professionnel, que ce soit par une loi spécifique à la profession, ou simplement par des dispositions de droit commun.

En France l'enquêteur privé est tenu[N 24] au secret professionnel[72] sous les peines édictées par l'article 226-13 du code pénal[N 25] : ainsi cinq décisions de justice confortent cette interprétation du droit commun[73], confirmée par un avis[69] de la Commission nationale de déontologie de la sécurité qui est une autorité administrative ayant pour objet de contrôler les détectives privés en France ainsi que d'autres professions de sécurité (police, gendarmerie, gardiennage etc.).

Relevons que le Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité indique dans son article article R-631-9 intitulé « Confidentialité » que : « (…)les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations (…) dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. » Ainsi, les détective privés sont également tenus au respect du secret professionnel par leur code de déontologie. Le contrôle de cette déontologie étant assuré par le Défenseur des droits.

Mais le directeur d'une agence de recherches privées est également tenu au secret par l'article 34 de la loi Informatique et Libertés[74] pour empêcher que les informations faisant l'objet d'un traitement informatique (rapports, missions, courriels, etc.) ne soient déformées, endommagées ou divulguées à des tiers non autorisés[N 26], à peine de très fortes sanctions pénales[75], ce qui l'oblige, par exemple, à chiffrer les informations transmises à son client par Internet[76].

On retrouve l'obligation du secret dans d'autres pays, comme au Canada où, par exemple, la loi du Manitoba sur les détectives et enquêteurs privés prescrit : « Except as legally authorized or required, no person shall divulge to anyone any information acquired by him as a private investigator[N 27]. »

En Belgique les détectives privés sont également tenus au secret professionnel[N 28] par l'article 10 de la loi du organisant la profession de détective privé qui prescrit : « Sous réserve des dispositions de l'article 16 §2, le détective privé ne peut divulguer à d'autres personnes qu'à son client ou à celles dûment mandatées par lui les informations qu'il a recueillies durant l'accomplissement de sa mission ».

Comme en France, certaines dérogations sont prévues en faveur d'autorités administratives ou judiciaires avec des garanties puisque les agents doivent être spécialement habilités par un mandat spécial[N 29] :

La violation de cette obligation est réprimée par l'article 19[N 30] de la loi organisant la profession de détective privé qui renvoie aux sanctions visées à l'article 458[N 31] du Code pénal belge punissant la violation du secret professionnel.

Toutefois les pénalités sont plus sévères[77] lorsque la divulgation commise est relative à la vie des personnes. Dans ce cas les peines d'emprisonnement sont portées de 6 mois à 2 ans (contre 8 jours à 6 mois pour la simple violation du secret professionnel prévue à l'article 458 du code pénal belge).

Il convient, d'ailleurs, de rappeler que le secret professionnel, d'une façon générale, a pour objet de protéger les clients qui viennent se confier et non à paralyser l'action publique ou les procédures judiciaires.

Mais le secret professionnel est également imposé en Autriche[78], d'une façon générale au Canada[N 32], tout autant qu'en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Italie[N 33], en Hongrie, à Malte et aux Pays-Bas.

Belgique

En Belgique, la loi[79] relative à l'exercice de la profession de détective, impose un certain nombre d'obligations déontologiques. Il n'existe pas de code de déontologie d'ordre public, mais, comme dans les autres pays, des associations ou syndicats peuvent disposer de codes internes à leurs organisations. C'est par exemple le cas de l'Union Professionnelle nationale des détectives privés de Belgique[80].

Ainsi son article 3 dispose que pour exercer il ne faut pas avoir commis un « manquement grave à la déontologie professionnelle » et son article 7 décrit certaines obligations déontologiques[N 34].

D'autres article (8 et 9, 10, 12) précisent d'autres obligations comme la signature d'une convention, avec description précise de la mission confiée, la tenue d'un registre de missions, la remise d'un rapport, l'interdiction pendant 3 ans de travailler contre les intérêts de son propre client, l'obligation de détenir une carte professionnelle, l'interdiction de faire état d'une ancien fonction de police dans son activité, l'interdiction de divulguer à des tiers les informations relatives à sa mission à peine de sanctions pénales pour violation du secret professionnel[81].

Par arrêté royal du [82], les fonctionnaires habilités à surveiller l'application de la loi du (donc de ses obligations déontologiques) sont désignés par le Ministre Belge de l'Intérieur parmi les membres de la police communale, de la police judiciaire près les parquets et de la gendarmerie ainsi que des fonctionnaires de la Direction générale de la Police générale du Royaume.

France

En France, il n’existait pas, jusqu'en juillet 2012, de code de déontologie pour les détectives et enquêteurs privés : chaque agence, chaque association, chaque syndicat, chaque fédération, chaque groupement possède ou édictait sa propre déontologie qui, quel que soit l’organisme dont elle émane — est et demeure un document officieux, sans valeur contraignante, opposable aux seules personnes qui acceptent de s’y soumettre.

C'est ainsi que sont nés, dans les années 1980, imposés par des fédérations, des codes édictées la Fédération nationale es Agences de Recherches (FNAR), ou encore la Fédération nationale des Détectives (FND), ou le Conseil Supérieur des Agents de Recherches.

En 1980 un code de déontologie avait d’ailleurs été créé par un organisme professionnel[83], et la Commission des Lois du Sénat qui avait, à l’époque, appuyé ce document auprès du Gouvernement[84], reçut une réponse négative du Ministre de l’Intérieur qui ne souhaitait pas créer un texte réglementaire[N 35].

Il existe donc des codes éthiques préparés par les syndicats de la profession, comme l'Union Fédérale des Enquêteurs et Détectives Privés[85], l'Association professionnelle des agents de recherches[86], le syndicat des enquêteurs d'assurances[87], l'association française des enquêteurs diplômés[88], l'association française des détectives enquêteurs, le Conseil Supérieur Professionnel des Agents de Recherches Privées[89], le Syndicat National des Agents de Recherches[90], la Confédération Nationale des Détectives et Enquêteurs privés[91], l'Office National des Détectives privés de France[92], le Groupement Régional des Agents de recherches, l'Association Française des Détectives, la Commission Interprofessionnelle des Agents de Recherches, l'Observatoire des Détectives Français[93], la Société Française des Détectives, le Conseil Interdépartemental des Agents de Recherches et d'Enquêtes, le Conseil National des Détectives et Enquêteurs privés, la Chambre Syndicale Nationale Professionnelle des agences privées de recherches et des mandataires en obtention de preuves et bien d'autres encore.

Les codes de déontologie ne sont pas récents puisque, déjà au XIXe siècle, Eugène François Vidocq imposait le sien à ses collaborateurs qui prescrivait, notamment dans un article 14 : « La discrétion étant l'âme d'une bonne administration, il est défendu aux commis et employés de toute classe de se communiquer réciproquement les notes, soit de surveillance ou de recherches, ni de parler des affaires dont ils sont chargés (…) ».

Plus récemment, en 1960, l'une des premières associations françaises en imposait un : l'Association Nationale de la Police Privée.

Cependant l’absence de « code de déontologie » d’ordre public pour les détectives privés ne signifiait pas qu’il n’existait pas une éthique à respecter. Elle perdure d'ailleurs toujours et ne relève pas d’un « code » mais de très nombreuses obligations de droit commun, telles que, par exemple, le respect du secret professionnel, l’établissement de factures, le respect de la vie privée, l’obligation de refuser une mission en vue d’une procédure administrative ou judiciaire à l’étranger, le chiffrement des mails comportant des données nominatives, la collecte légale de renseignements, le respect de la législation corporative, etc.

Une Autorité administrative indépendante, notamment composée de Magistrats et de Parlementaires[N 36] fut chargée, pendant 11 ans[94], de veiller au respect de l’éthique[95] par les détectives et enquêteurs privés[N 37], le secret professionnel ne lui était pas opposable : la Commission nationale de déontologie de la sécurité[N 38].

Cette Autorité administrative indépendante disposait de larges pouvoirs de vérification, y compris dans les locaux professionnels, et toute entrave à ses investigations était passibles de sanctions pénales[96].

En cas d’infraction elle pouvait saisir le Procureur de la République et même publier son rapport au Journal Officiel si les suites données à ses recommandations ne lui donnaient pas satisfaction.

La Commission nationale de Déontologie de la Sécurité s'est ainsi prononcée[97], pour la première fois, le 21 septembre 2009 sur l'éthique des détectives et enquêteurs privés en relevant deux obligations à respecter, par les membres de cette profession :

- le secret professionnel (« l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé »)

- « l'obligation de coopération loyale » avec le client ainsi que « l'obligation de loyauté à laquelle tout enquêteur est tenu à l'égard de son mandant ».

Accessoirement elle releva, également, que l'exercice de la profession sans agrément de l'État constituait une faute déontologique et qu'un enquêteur qui méconnaissait cette règle élémentaire de la profession se rendait « coupable d'un comportement constitutif d'un manquement déontologique et, le cas échéant, d'un délit pénal[98] ».

Par ailleurs la législation française, en cas d’infraction, permettait au Préfet d’ordonner le retrait d’autorisation de l’agence ou d’agrément de son dirigeant et le Tribunal peut, pour sa part, prononcer une fermeture judiciaire temporaire ou définitive de l’agence ou une interdiction temporaire ou définitive d’exercice de la profession.

Le vote de la loi LOPPSI2 du 14 mars 2011, maintient, au Préfet, la possibilité de retirer la carte professionnelle d'un détective privé pour des motifs d'ordre public, mais la préparation d'un code de déontologie fut confiée à un établissement public administratif (C.N.A.P.S.), le contrôle de la déontologie restant, pour sa part, sous l'égide d'une autorité administrative constitutionnelle : le défenseur des droits, dans le cadre du collège « déontologie de la sécurité ».

Ainsi, le « défenseur des droits » est chargé, par la Constitution, de veiller au respect de la déontologie par l'ensemble des professions de sécurité (publiques et privées) tandis que le C.N.A.P.S, simple établissement public de régulation, est chargé, lui, d'en sanctionner disciplinairement les manquements portés à sa connaissance (par le défenseur des droits ou par des clients).

L'absence d'un code de déontologie d'ordre public a été comblé par un décret du 10 juillet 2012, publié au J.O. du 11.

Ce texte a été prévu par une loi du 14 mars 2011[99] qui a — une fois de plus — modifié la législation française, sans même laisser le temps à la précédente de s'appliquer[100], créant une nouvelle autorité publique dont le rôle est de contrôler l'ensemble des professions de sécurité privée — auxquelles appartiennent les enquêteurs privés — mais également d'établir un code de déontologie[101] dont les manquements feront l'objet de sanctions disciplinaires[102]. Cet établissement public administratif entra en fonction le [103].

Le respect de la déontologie de droit commun — beaucoup plus large qu’un code d’éthique corporatif qui s'avère nécessairement succinct — est et restera une obligation pour les agences de recherches privées comme pour les détectives et enquêteurs privés qui les composent à peine de sanctions administratives, disciplinaires et/ou pénales[N 39].

Il n'est sans doute pas inutile de préciser qu'outre les contrôles opérés par le C.N.A.P.S. — nouvelle autorité de régulation dotée de pouvoirs de type « ordinal » — les détectives privés pourront, également, être contrôlés par le défenseur des droits, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et qu'ils restent placés sous la surveillance de commissaires de police et des officiers de la Gendarmerie qui disposent, aussi, d'un droit de visite des cabinets d'enquêtes privées, ce qui porte à au moins 4 autorités publiques les possibilités de contrôles administratifs des agences de recherches privées !

La disparition de la C.N.D.S. ne devrait pas, en tous les cas, faire disparaître la « jurisprudence » administrative qui résulte de l'avis rendu par son assemblée plénière du 21 septembre 2009.

À signaler, parmi les devoirs déontologiques des agences françaises de détectives privés, l'obligation de souscrire un contrat d'assurance « Responsabilité Civile Professionnelle »[104].

La profession de détective privé est strictement réglementée, au Québec, d'abord par une loi sur les agences d'investigations datant de 1962 puis par la loi du 14 juin 2006 sur la sécurité privée.

La situation actuelle du Québec est un peu particulière puisque la loi de 2006 ne doit entrer que progressivement en vigueur et que, dans cette attente, celle de 1962 continue de s'appliquer.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul pays qui se trouve entre deux règlementations puisque la France est dans le même cas (en septembre 2008) avec une législation de 1942 abrogée depuis le 18 mars 2003, et une nouvelle législation votée à cette même date mais qui n'est pas encore opérationnelle car il manque le principal décret sur les agréments et les autorisations préfectorales (prévu à l'article 22 de la loi française).

La nouvelle législation, qui n'est pas encore applicable, renvoie à des textes complémentaires (les « règlements ») qui ne sont pas encore promulgués.

Ainsi, par exemple, le secret professionnel prévu à l'article 9 de l'ancienne loi (toujours en vigueur) n'est pas mentionné dans la nouvelle loi qui s'adresse à plusieurs professions. Il sera donc très probablement repris dans les règlements à venir sur les « agents d'investigations », textes qui doivent compléter la loi sur la sécurité privée.

En effet, le « Bureau de la sécurité privée » peut, par règlement (article 107 §6°) fixer les normes de comportement que doivent respecter les différentes catégories d'agents régis par la loi sur les professions de sécurité.

Suisse

Il n'existe pas, non plus au sein de la Confédération suisse, de « code éthique » d'ordre public, mais des dispositions déontologiques qui sont imposées par le droit commun ou par les législations cantonales spécifiques aux détectives privés (pour rappel la profession n'est pas règlementée au niveau fédéral mais au niveau cantonal dans ce pays).

Ainsi, dans le canton de Genève, la législation interdit, dans les justificatifs d'activités des agents de renseignements du canton de Genève d'utiliser le mot « police » ou « policier »[105], et dans le « canton du Jura » elle interdit les mots « diplômés » ou encore « reconnu par l'État »[106], etc.

En Suisse également, les organismes de détectives proposent des codes de déontologie syndicaux comme l'Association professionnelle des Détectives Suisses.

Cartes professionnelles

Avant la création du CNAPS[107] "Conseil National des Activités Privées de Sécurités", en France, aucune carte professionnelle « officielle »[N 40] pour les enquêteurs de droit privé[N 41] : chaque agence, chaque syndicat pouvaient en créer une sous réserve qu'elle ne présente aucune ressemblance avec des cartes et documents officiels (notamment celles en vigueur dans les services de Police et de Gendarmerie) car cela tomberait alors sous le coup des lois pénales[N 42].

Cette situation a évolué avec la loi dite « LOPPSI II » du 14 mars 2011[108], le législateur a ainsi voté le principe d'une carte professionnelle[109] délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.

Sous l'empire de l'ancienne réglementation[110], les préfets délivraient un récépissé de déclaration que les agents privés présentaient en cas de contrôle par un service public.

Depuis la nouvelle législation[111] le récépissé de déclaration — devenu caduc et dénué de valeur juridique — a été remplacé par un agrément délivré, au nom de l'État, par l'Autorité administrative.

Cet agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral que les professionnels portent en général sur eux pour justifier de leur qualité en cas de contrôle par un service de Police et de Gendarmerie (ce que l'on peut comprendre si l'enquêteur est en surveillance à proximité d'un lieu sensible par exemple) ou au cours de leurs investigations.

Depuis 2012, l'agrément préfectoral est, lui aussi, remplacé par un agrément délivré par le Conseil national des activités privées de sécurité, autorité indépendante de contrôle et de régulation dotée de pouvoirs de police administrative, mais également de pouvoirs ordinaux (discipline, déontologie, contrôles).

Les délégations du Conseil national des activités privées de sécurités, les CIAC[112] "Commission Interrégionales des Agréments et de Contrôle" assurent la délivrance des agréments pour les directeurs d'agences et des cartes professionnelles pour les salariés.

En Suisse, dans le canton de Genève, le Conseil d'État délivre une carte professionnelle avec photographie du détective privé qu'il peut présenter sur demande[113].

En Belgique[114] : dans l'exercice de ses activités professionnelles, le détective privé doit toujours être porteur de la carte d'identification mentionnée à l'article 2. Il doit remettre cette carte[113], pour le temps nécessaire au contrôle, à toute réquisition d'un membre d'un service de police ou d'un fonctionnaire ou agent visé à l'alinéa 1er de l'article 17.

Au Canada[115], les détectives possèdent également une carte d'identité professionnelle qu'ils peuvent présenter à toute réquisition des autorités publiques, des clients ou des tiers.

Formations et diplômes

Dans un certain nombre de pays il est nécessaire de suivre des formations reconnues. Cependant, il existe aussi de nombreuses écoles ou instituts privés, des plus sérieuses aux moins crédibles, pour se former à la profession de détective privé.

La formation technique et juridique est une condition nécessaire pour garantir le sérieux des enquêtes privées et des professionnels qui exercent cette activité.

Belgique

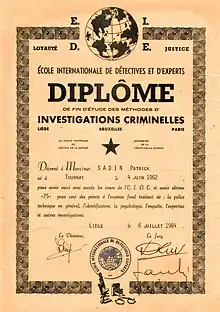

En Belgique, l'obligation de formation est imposée par l'article 3 (3°) de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé qui exige de « satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelle arrêtées par le Roi ».

France

En , le Répertoire National des Certifications professionnelles, un établissement public d'enseignement supérieur créé un diplôme universitaire professionnel d'enquêteur privé puis un diplôme universitaire professionnel de directeur d'enquête privées () qui s'adresse aux directeurs d'agences de détectives privés, ce diplôme est remplacé en 2006 par un diplôme d'État.

En , la France créée un diplôme d'État reprenant, pour les détectives, l'appellation enquêtes privées (Licence Professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes, option « enquêtes privées »), délivrée par l'Université Panthéon-Assas, diplôme enregistré au Répertoire National des Certifications professionnelles, en juillet 2007, sous la même appellation d'enquêtes privées.

Dix ans après la création — historique en France — du premier diplôme public par l'Université Panthéon Assas Paris 2, et un an après celle de son diplôme d’État — l'université de Nîmes proposera, à son tour, une licence professionnelle « agent de recherche privé ». Deux autres universités tenteront, elles aussi, de créer des diplômes équivalents pour finalement y renoncer.

Les écoles privées peuvent proposer depuis la promulgation du décret 2009-214 du 23 février 2009, un accès à la profession que ce soit en qualité de directeur d'agence ou d'enquêteur salarié, sous certaines réserves[N 43].

D'autres écoles privées peuvent dispenser un enseignement dans le cadre de la formation continue[N 44].

Par contre les titres qu'elles délivrent ne sont pas des diplômes mais, selon le cas, un certificat de qualification ou de suivi des cours, les diplômes étant une prérogative de l'enseignement public[N 45].

Il est totalement inutile de suivre une formation inscrite au R.N.C.P. que ce soit pour exercer en dehors du territoire français ou pour acquérir des connaissances personnelles ou encore pour exercer dans une entreprise, une assurance, un hôtel, un magasin, ou encore pour suivre des stages de perfectionnement dans le cadre de la formation continue.

Il existe donc diverses formations publiques et diverses écoles privées adaptées à chacun en fonction de ses besoins ponctuels : aucune école privée ne peut s'arroger, en France, un monopole de formation.

Ainsi, il sera, par exemple, suffisant à l'étranger, de s'adresser à une école par correspondance ou, en France, d'obtenir un diplôme d'Université[N 46] « enquêteur privé »[116] lorsqu'une formation qualifiante ne sera pas nécessaire.

De même ce Diplôme Universitaire Professionnel délivré Panthéon Assas Paris 2 permet d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de détective dans les Territoires d'Outre Mer non soumis à la loi du 12 juillet 1983, ainsi que dans les Collectivités territoriales à statut particulier comme la Nouvelle-Calédonie.

Enfin, en France, le détective privé doit détenir trois agréments délivrés par le CNAPS : une autorisation d’établissement (AUT), l’agrément de dirigeant (AGD) et une carte professionnelle (CAR) qui doit être renouvelée tous les 5 ans. A savoir, depuis 2018 la carte professionnelle est renouvelée si l’enquêteur de droit privé « justifie d’un maintien et d’une actualisation des compétences en validant 35 heures de formation continue ».

Canada / Québec

Au Canada, il existait, comme en France ou en Belgique, des écoles privées qui s'étaient spécialisées dans la formation des enquêteurs privés.

Au Québec, la formation, obligatoire depuis juillet 2010, est contrôlée par le Bureau de la sécurité privée et prise en charge par les CEGEPs (Collège d'enseignement général et professionnel).

La législation impose, de toute façon, une « formation » généraliste :

- Un diplôme d'études secondaires est exigé.

- Un diplôme d'études collégiales en droit et en sécurité peut être requis.

- Une formation en cours d'emploi peut être offerte.

- De l'expérience comme policier peut être exigée des agents de sécurité d'entreprise.

- Un permis provincial est requis des enquêteurs privés.

En droit, toujours au Canada, la licence de détective privé est délivrée par la « Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité » nommée par le ministre, qui vérifie que la personne, ou celle devant diriger l'agence, possède l'expérience et la formation qui, selon la Commission, sont nécessaires à l'exploitation de cette l'agence. Il en est de même pour les agents de l'entreprise.

Suisse

En Suisse, il n'existe pas de formation de détective reconnue au niveau national[117].

Stages

Le stage en vue d'obtenir la qualification professionnelle pour exercer la profession est soumis — en France — à une autorisation préalable du préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son accord ou le refuser en fonction de l'enquête effectuée par les services de police et des vérifications effectuées auprès des autorités judiciaires.

Dans les faits, compte tenu de la surcharge des services administratifs, il conviendra de compter un délai de 2 à 6 voire 8 mois pour obtenir cette autorisation, d'où la nécessité, pour les étudiants, de rechercher longtemps à l'avance un maitre de stage (ou plusieurs).

Nota : la demande d'autorisation de prendre un stagiaire est faite par le maître de stage et non par l'étudiant auprès de l'autorité administrative[118]. Cette règlementation ne concerne évidemment que le territoire français et n'est pas applicable aux autres pays francophones.

En revanche, les stages effectuées par un étudiant dans le service d'enquêtes d'une banque, d'une compagnie d'assurances, ou d'une grande entreprise, n'est pas sujet à déclaration ni contrôle du Préfet[N 47]. Au surplus le décret sur la formation professionnelle ne concerne que les formations « qualifiantes »[119] et n'est donc pas applicable aux formations non qualifiantes[N 48].

Validité en justice des rapports d'enquêtes privées

Belgique

La jurisprudence est à peu près identique pour la Belgique et pour la France, le code civil belge[120] prévoyant la même faculté d'appréciation des magistrats et les mêmes réserves que le code civil français.

Ainsi un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles[121] stipule, par exemple, que : « Le rapport d'un détective privé produit dans le cadre d'une procédure en divorce pour cause déterminée ne peut être tenu pour dénué de toute valeur probatoire que lorsque les constatations qui s'y trouvent ne sont corroborées par aucun autre élément de la cause »[122].

On peut toutefois relever une appréciation moins favorable des rapports d'enquêtes privées en matière relevant du droit du travail[N 49] qu'en matière d'adultère, par exemple, où la loi reconnaît aux détectives belges un rôle actif dans ce cadre[123]. La preuve par rapport de détective privé est donc, en principe, admissible dans le cadre d'une procédure en divorce[124].

La Justice Belge considère également, en matière pénale, que le fait qu'une instruction soit en cours n'interdit pas à la partie civile de faire appel à un détective privé en ce qui concerne le dommage créé par l'infraction aux fins de communiquer les renseignements au juge d'instruction[125].

France

La loi du 18 mars 2003 confirme le caractère libéral de la profession, définit cette activité et valide le principe des surveillances et filatures.

La valeur des rapports d'enquêtes privées dépend, en fait, de plusieurs facteurs en fonction de l'affaire : en droit du travail, par exemple, des dispositions législatives interdisent aux employeurs de prendre en considération des contrôles effectués à l'insu des salariés[N 50]. Dans ces conditions, un rapport d'enquêteur privé (comme un constat d'huissier ou toute autre preuve recueillie à l'insu du salarié) serait rejeté comme étant illicite, mais des dispositifs juridiques permettent de contourner, légalement, ces dispositions pour justifier, même en droit du travail, la saisine d'un enquêteur privé[N 51].

Par contre, en droit civil, en droit commercial, en droit pénal la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens et dans ces domaines les témoignages et dépositions d'agents de recherches privées sont régulièrement produits et souvent pris en compte par les Tribunaux sous certaines conditions légales.

Ainsi, en droit civil, depuis un arrêt datant de 7 novembre 1962[126], la Cour de cassation reconnaissait déjà, en principe, la validité des rapports et témoignages d'enquêteurs privés sous les réserves exigées par la loi (légalité de la mission, légitimité de la preuve, identification de l'enquêteur, absence d'animosité, caractère détaillé, précis et circonstancié du rapport).

En effet, l'article 1382 du Code civil[N 52] français[N 53] donne, aux magistrats, un pouvoir souverain pour apprécier une offre de preuve, l'accepter ou la rejeter.

Sur ce point la jurisprudence est constante[127], mais trop volumineuse pour être rapportée sur un service qui n'a pas de vocation juridique mais simplement de présenter la profession[128].

Citons, simplement, un arrêt de Cour d'appel[129] qui résume parfaitement la situation et l'évolution juridique sur la prise en compte des rapports d'enquêtes privées :

« les constatations effectuées (…) sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve (…) »

C'est d'ailleurs cette évolution de cette profession vers une activité juridique et la recherche de preuves en vue de procédures civiles ou commerciales, qui ont décidé le législateur à la règlementer.

La « moralisation » et la « professionnalisation » des enquêteurs privés ne peuvent que garantir, aussi, la valeur des témoignages produits en justice et faciliter leur prise en compte laissée à l'appréciation des magistrats.

Comme le rappelait le ministre de l'Intérieur français, dans une réponse écrite publiée au Journal officiel : « … s'agissant de la contribution des agents de recherches privées à la manifestation de la vérité dans le cadre des actions en justice, il est déjà loisible aux justiciables de produire un rapport d'agent de recherches privées devant le juge, qui demeure libre d'en apprécier la valeur probante »[130].

Suisse

La Confédération suisse reconnait, elle aussi, la validité des rapports de détectives et enquêteurs privés tant dans le cadre des juridictions cantonales que fédérales et considère, par exemple, que dès lors que des investigations ont été demandées par une société d'assurances pour démontrer l'existence d'une fraude, la recherche de la preuve prime sur la vie privée sous certaines réserves.

Ainsi, le Tribunal fédéral a donné raison à une compagnie qui refusait, depuis septembre 2004, d'indemniser un assuré (commerçant victime d'une chute en 2003) en relevant, à la suite des constatations d'un détective privé, qu'il travaillait 12 heures par jour[131].

Rapports entre police et détectives

Une légende voudrait qu'il existe une « collusion » entre les services de police et les enquêteurs privés.

Cet amalgame résulte essentiellement du fait que d'anciens fonctionnaires de police et de gendarmerie ouvrent une agence au moment de leur retraite.

D'autre part, avant la réforme (France) du divorce de 1975, les constats étaient réalisés par les services de police car l'infidélité était, à l'époque, un délit pénal.

Cela entrainait donc, obligatoirement, des contacts pour la réalisation du constat d'adultère avec le service de police désigné par le juge.

Depuis les constats sont dressés par les huissiers de justice et ces contacts n'existent donc plus.

La profession a parfois, aussi dans le passé, été considérée comme une « police parallèle », une « concurrente » des services officiels, mythe qui résulte de l'image des détectives reflétée par certains romans noirs, feuilletons télévisés et films policier au cinéma.

Qu'il s'agisse des romans de Chandler, avec ses détectives « cow-boy » entourés de jolies blondes, qui roulent en voiture décapotable, le Smith et Wesson à portée de main, en passant par Nestor Burma, Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, le détective privé « virtuel » s'occupe d'affaires criminelles et parvient toujours à trouver les coupables lorsque la police est tenue en échec.

Ce mythe, fortement ancré dans l'esprit du public (la force de la télévision n'y est sans doute pas étrangère) ne correspond aucunement aux réalités françaises, dans un pays qui s'affiche comme le défenseur des libertés fondamentales.

Qu'en est-il alors des différences entre la police et les détectives ?

Pour faire simple, les premiers interviennent dans le cadre des procédures pénales, les second dans celui des procédures civiles et commerciales, deux domaines qui ne se chevauchent pas et pour lesquels la République française ne met pas les mêmes moyens à la disposition des justiciables.

Pour résumer, la Police nationale, les polices municipales, la Gendarmerie nationale, les services des douanes traitent les affaires qui constituent des infractions pénales (ou administratives) sanctionnées par des peines d'amende et/ou de prison : ces services défendent les intérêts de la société.

Les détectives et enquêteurs privés, pour leur part, interviennent dans le cadre des affaires privées, professionnelles, civiles et commerciales, c’est-à-dire dans des domaines qui ne relèvent pas de la compétence des services officiels : ils défendent des intérêts particuliers.

En effet, la police n'a pas qualité et donc n'a pas le droit d'intervenir dans le cadre de ces affaires civiles et commerciales, ce qui est un bien pour les libertés individuelles et permet d'avoir l'assurance que la vie privée, les problèmes de santé, la vie professionnelle, la vie familiale, les finances, les affaires, et la vie intime ne seront pas « fichés » dans les administrations policières.

Par ailleurs il n'existe pas de juge d'instruction, en procédure civile et commerciale, pour mener des enquêtes comme en procédure pénale (le juge civil étant un simple arbitre qui tranche en fonction des éléments et des preuves apportées par les parties).

Le rôle des enquêteurs de droit privé est donc de rechercher, établir et fixer les preuves nécessaires aux juristes et aux plaideurs dans ces domaines, en apportant la garantie du secret professionnel et que le professionnel se consacrera aux recherches destinées à défendre les intérêts du requérant.

Les détectives n'interviennent-ils jamais dans le domaine pénal ?

En France, le domaine pénal est l’attribut régalien de l’État. Cependant, un détective privé au pénal peut intervenir et collecter des éléments de preuve utiles pour défendre les intérêts du mandant. Par respect de la procédure pénale, un détective privé ne pourra pas investiguer simultanément avec une enquête ou une instruction judiciaire. Donc, l’action d’un détective privé dans le cadre pénal se porte en amont ou en aval de la procédure. Cela concerne les enquêtes pré-pénales et les contre-enquêtes pénales.

En matière d'escroquerie aux assurances, l'enquêteur privé sera saisi par une compagnie aux fins de déterminer — avant le dépôt d'une plainte — si l'assureur a, ou non, été victime de ce délit, car tout dépôt de plainte infondé pourrait entraîner sa condamnation pour « dénonciation calomnieuse »[132].

Si l'enquête privée permet de conclure à une fraude, l'assureur déposera plainte et, mais alors seulement, les services de police prendront le relais, l'enquêteur privé s'effaçant.

Dans le cadre de « contre-enquêtes pénales », l'enquêteur privé agira, après une condamnation (ou une fois l'instruction officielle achevée) pour vérifier les éléments, en chercher de nouveaux qui permettraient d'innocenter un prévenu ou d'obtenir une révision du procès.

Là encore, les services de police n'ont plus à intervenir leur mission étant achevée.

Il ne peut donc y avoir la moindre confusion entre services officiels et enquêteurs privés qui interviennent dans des domaines totalement distincts.

Les arguties consistant à mettre en concurrence la police et les détectives relèvent donc d'une totale méconnaissance de la profession, voire dénote une absence totale de formation juridique pour confondre procédure pénale avec les procédures civiles ou commerciales.

Quels sont les rapports actuels entre la police et les détectives ?

Il n'existait pas de rapports institutionnels entre les services officiels de police et de gendarmerie jusqu'à l'intervention de la loi du 18 mars 2003 qui place les agences de recherches privées sous la surveillance, pour le compte de l'autorité administrative, des commissaires de police et des officiers de la Gendarmerie nationale.

Il eût certainement été préférable que la profession, une fois réglementée, soit placée sous la tutelle de l'autorité judiciaire (et non du préfet) à l'instar des « experts judiciaires » ou « des enquêteurs de personnalité » puisqu'il s'agit d'une activité auxiliaire des professions juridiques et non pas d'une activité auxiliaire de police.

Toutefois les contrôles de l'autorité administrative n'autorisent aucunement les services de police et de gendarmerie à prendre connaissance des dossiers traités ou de l'identité des clients, ces informations étant couvertes par le secret professionnel.

En fait, les relations entre les services officiels et la profession sont celles de n'importe quel autre citoyen : celles d'un simple « témoin » sur des affaires que l'enquêteur privé a pu traiter et qui sont reprises dans le cadre d'une procédure pénale.

Ainsi, par exemple, en matière de contrefaçon ou de fraude aux assurances, les « privés » peuvent communiquer, à la demande d'un client et en qualité de représentant du plaignant, des informations complémentaires sur les dossiers traités qui ne figurent pas nécessairement dans les rapports transmis, et ce, afin de faciliter l'enquête officielle.

Les missions de l'enquêteur privé

L'activité, n'a rien à voir avec le « mythe » de la profession développé par les romans noirs, le cinéma policier et les feuilletons télévisés comme démontré ci-dessus.

L'enquêteur privé en France est, un auxiliaire aux entreprises et des professions juridiques au service de la recherche de preuves et de renseignements légitimes. L'enquêteur privé est donc très large et peut regrouper diverses activités et professions privées telles que :

- le commissaire-enquêteur (qui exerce une profession libérale, et qui est désigné soit par les Préfets, soit par les juridictions administratives pour effectuer des enquêtes publiques) ;

- l'enquêteur de personnalité (qui est également une profession libérale, il est commis selon le cas par un juge, ou le procureur pour effectuer des investigations sur la « personnalité » d'un prévenu dans le cadre du code de procédure pénale) ;

- l'enquêteur social : également profession libérale, il intervient à la demande du juge civil pour effectuer une enquête sociale sur une famille, un enfant (notamment, par exemple, dans le cadre des procédures de divorce) ;

- détectives privés, enquêteurs privés, enquêteurs d'assurances, etc.

Cette appellation pour les détectives privés et enquêteurs privés a été adoptée, en France en 1997, par une organisation professionnelle, dénommée Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé, qui souhaitait se démarquer du mythe préjudiciable aux activités de la profession de détective privé.

L’enquêteur ou détective privé peut, aujourd'hui, intervenir dans le cadre de très nombreux dossiers tels que :

- conflits familiaux (problèmes avec les enfants mineurs…),

- constatations liées à l'infidélité conjugale ou constat judiciaire d'adultère[133] - [134]

- litiges professionnels (pratiques déloyales)

- litiges économiques (prévention des risques commerciaux, étude d’une entreprise et de ses dirigeants)

- litiges financiers (recherches sur débiteurs, solvabilité)

- litiges d'assurances (circonstances de sinistres, recherche d’une victime ou de ses héritiers pour verser des indemnités, contrôle du préjudice réel…).

- lutte contre la fuite d'informations : l'enquêteur est chargé de cerner l'origine des « fuites » afin d'y mettre un terme (elles peuvent être liées à un personnel malveillant, à de l'espionnage par micros : la « contre mesure électronique » permet de les localiser et de les mettre hors d'état de nuire) ou tout simplement de négligences, etc.

En France, la recherche des bénéficiaires[N 54] de contrats d'assurance vie parait bien constituer une activité de recherche privée soumise à autorisation administrative préalable.

En Belgique, les personnes qui se livrent à la recherche d’héritiers dans le cadre de l’ouverture d’une succession sont également soumises à la législation sur les détectives privés[N 55].

Le détective ou enquêteur privé peut intervenir, avant saisine des services officiels, pour rechercher les éléments de preuve d’une infraction pénale qui permettra au client de déposer plainte sans risque de poursuites pour dénonciation calomnieuse (par exemple en cas de soupçons de fraudes aux assurances), ou pour identifier des contrefaçons.

Très accessoirement, après un jugement, il peut rechercher des éléments nouveaux pour permettre une révision du procès ou un appel (« contre enquête pénale »).

Ces quelques exemples ne sont évidemment pas exhaustifs et l'on citera, pour mémoire, l'activité de la profession qui, pour l'article 1er de la loi Belge du 19 juillet 1991, précise qu'elle a pour objet de :

- rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volés ;

- recueillir des informations relatives à l'état civil, à la conduite, à la moralité et à la solvabilité de personnes ;

- réunir des éléments de preuve ou constater des faits qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits entre personnes ou qui peuvent être utilisés pour mettre fin à ces conflits ;

- rechercher des activités d'espionnage industriel ;

- exercer toute autre activité définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Les moyens et méthodes

Les moyens, méthodes et matériels des détectives et enquêteurs privés dépendent de nombreux facteurs à commencer par la réglementation corporative et la législation de droit commun dans chacun des pays : il est donc impossible de lister les méthodes d’investigations d’une façon générale, à l’exception, bien évidemment, de quelques moyens et matériels courants qui sont généralement communs à tous les pays.

Les recherches utilisent, d'abord, l’enquête de voisinage, qui permet, souvent, d’obtenir des informations intéressantes (sauf dans les grands centres urbains où les voisins se connaissent moins).

Ces vérifications locales sur place sont ensuite complétées par des constatations objectives directes, c'est-à-dire des surveillances et filatures avec mise en œuvre des matériels nécessaires tels que « sous-marin » (véhicule de surveillance)[135], voitures, motos, en fonction des difficultés et de la typographie des lieux.

Quelques matériels courants sont, évidemment, indispensables comme les appareils photographiques, téléobjectifs, caméras numériques[N 56], voire, pour les cas difficiles, des appareils miniaturisés[N 57] qui permettent des prises de vues sur la voie publique dans la plus totale discrétion.

Bien évidemment toutes les prises de vues sont soumises aux obligations légales des législations internes : en France, par exemple, il n’est pas possible de prendre une photo ou d'enregistrer des conversations dans un lieu privé sans le consentement de la personne concernée ce qui interdit cette méthode dans de telles enceintes[136], y compris, d'ailleurs, sur la voie publique pour des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

Or il existe des appareils (en vente sur Internet) qui permettent à tout un chacun de se livrer à l'espionnage privé, commercial ou industriel, voire politique ou syndical, alors que leur utilisation, leur fabrication, leur détention, l'exposition, l'offre, la location et la vente — et même la publicité pour ce type d'appareils — sont formellement prohibées (toujours dans notre exemple français précité mais dans certains autres pays également), par les articles 226-1 à 226-3 du code pénal à peine de 5 ans de prison et de 300 000 euros d'amende.

Ces matériels, sophistiqués mais peu chers, émettent dans un rayon de plusieurs centaines de mètres.

Le rôle du détective sera de rechercher ces émetteurs clandestins pour les mettre hors d’état de nuire, ce qui s’appelle de la « contre-mesure électronique ».

Cette méthode de contre-espionnage électronique est régulièrement mise en œuvre dans les entreprises sensibles ou les permanences politiques, chez les juristes (avocats) qui craignent des écoutes sauvages en raison de leurs engagements professionnels, ou encore dans les foyers où des conflits sérieux sont à déplorer, mais aussi dans les locaux syndicaux ou de dirigeants d’entreprises qui craignent d’être espionnés (Présidents, directeurs généraux, locaux de réunions confidentielles, comité d'entreprise, local syndical…).

Dans les pays en pointe, sur le plan technologique, la France pour reprendre cet exemple, les détectives disposent de moyens informatiques sophistiqués leur permettant de consulter des bases de données publiques ou privées, souvent payantes parfois gratuites, susceptibles de leur fournir des informations très précises sur une personne dénommée, ou d’identifier rapidement une entreprise, sa direction, son endettement, ses associés, etc.

Sur le plan informatique, de puissants logiciels spécialisés permettent de mettre en surveillance une entreprise, et d’être informé de modifications intervenues sur la Société que ce soit dans la presse, sur Internet, les réseaux sociaux, ou dans des fichiers administratifs publics : cela s'appelle de la veille technologique.

Sur le plan technique et en fonction des pays, des législations et de la typographie des lieux, des moyens de communications s’avèrent indispensables : GSM (téléphones mobiles), équipements de radiocommunications qui varient selon les fréquences utilisés[N 58].

Des « oreillettes » discrètes sont aussi utilisées pour les filatures à pied afin de rester en contact permanent entre « fileurs ». Elles sont pratiquement invisibles.

La législation interne à chaque pays peut également permettre d’obtenir des informations détenues par les administrations publiques « blanches »[N 59] ou « grises »[N 60] sur une personne préalablement connue, d’où la nécessité d’une excellente formation juridique pour connaître les sources légales de l’information, mais également les conditions à mettre en œuvre pour les obtenir.

Pour rester sur l’exemple français, lorsque des informations « confidentielles » sont nécessaires à l’administration de la preuve, le secret peut être levé par une décision du juge compétent[137] qui peut donc autoriser l’identification d’une preuve (numéro de téléphone, d’une adresse IP, d’une immatriculation de voiture, etc.) voire ordonner un constat judiciaire dans des lieux privés ou faire entendre des témoins susceptibles d’éclairer la partie requérante.

Il existe donc, en matières civile et commerciale (qui ne relèvent pas, en France pour rappel, des services officiels de police et de gendarmerie) une collaboration entre les enquêteurs de droit privé et les avocats pour l’obtention des preuves par des moyens licites et variés : enquêtes, recherches, filatures, constats.

Ces procédures ne sont évidemment pas valides dans tous les pays et nécessitent des législations et moyens juridiques adaptés.

Enfin, les détectives, tenus au secret professionnel et au respect de la vie privée ou professionnelle de leurs clients se doivent de protéger les informations qu’ils détiennent.

Ils utilisent, ainsi, des moyens de chiffrement, en fonction des législations de chaque pays, et les courriels qu’ils adressent à leurs clients doivent être chiffrés pour empêcher leur interception par des tiers non autorisés.

L'avenir de la profession en France

.jpg.webp)

Nous avons vu que l'enquêteur intervient en droit civil et commercial dans le cadre de nombreux litiges qui ne relèvent pas des services officiels de police et de gendarmerie.

Par ailleurs l’expert judiciaire, nommé par le juge, ne peut intervenir que pour établir les responsabilités et fixer le montant d’un préjudice, et l’Huissier de Justice, aux termes d’une ordonnance de 1945 qui réglemente cette profession, ne peut procéder qu’à des constatations purement matérielles et ne peut effectuer d’enquêtes. Et comme il n'existe pas, en procédure civile, de juge d'instruction chargé de diligenter les investigations pour recherches des preuves, il ne reste donc qu’une seule activité, dans notre pays, pour rechercher, établir et fixer la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige : l’enquêteur ou détective privé.

Certains, qui restent très rares, commencent à être désignés par les Tribunaux pour effectuer une mesure d’instruction.

C'est ici probablement que se situe l'avenir de la profession : la possibilité pour certains enquêteurs (disposant d'une bonne formation juridique), d'intervenir pour le compte du juge, et devenant, ainsi, de véritables auxiliaires de justice.

Cette procédure aurait en effet le mérite de faire contrôler la mission par la justice, garante des libertés individuelles et fondamentales, de compléter les lacunes de la procédure civile où il n'existe pas de professions judiciaires chargées de procéder à des investigations, de contrôler le travail du technicien, de garantir son impartialité et de fixer, judiciairement, le montant de ses frais et honoraires.

La société, les libertés, les justiciables et la profession ne pourraient qu'y trouver intérêt.

Outre cette spécialisation, dans le cadre du droit civil et commercial, un certain nombre d'acteurs juridiques de la procédure pénale souhaitent renforcer les droits de la défense en ayant la possibilité de faire appel à un enquêteur privé pour rechercher les preuves à décharge de leurs clients.

Ainsi, en 1997[138], le Conseil national des barreaux[N 61] a suggéré une telle possibilité, avec faculté que le justiciable économiquement faible puisse bénéficier, à ce titre de l'aide judiciaire[N 62].

La demande de pouvoir faire diligenter une enquête privée a, d'ailleurs, été reprise en 2006[139] par le Barreau de Paris, à la suite de l'affaire d'Outreau.

En janvier 2009, devant la Cour de cassation[140], le président de la République française a évoqué une réforme de la procédure pénale et la suppression du juge d'instruction au profit d'un juge de l'instruction.

L'évolution de la procédure « inquisitoire » vers une procédure de type « accusatoire » pourrait donc renforcer les domaines d'intervention de l'enquêteur privé, mais l'avenir (proche) permettra — seul — de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse.

Certains juristes suggèrent, en France, d'autoriser les enquêteurs privés à intervenir en procédure pénale, dans le cadre d'un nécessaire et légitime renforcement des Droits de la Défense. Il ne s'agit, pour le moment, que de propositions (néanmoins transcrites en 1997 dans un rapport du Conseil national des Barreaux et en 2006 dans un rapport du Barreau de Paris) qui ne recueillent pas encore l'avis favorable du ministère de la Justice. Le Garde des Sceaux s'est, en effet, exprimé contre une modification des dispositions relatives aux enquêteurs privés dans le cadre de la réforme de la procédure pénale[N 63].

Il n'en demeure pas moins que les enquêteurs privés participent aux Droits de la Défense, ce qui est désormais reconnu par une autorité administrative de la République française[141] la Commission nationale de déontologie de la sécurité (C.N.D.S.).

Dans ces conditions, le renforcement des Droits de la Défense pourrait entraîner, de façon plus régulière et selon les possibilités juridiques qui seront accordées aux avocats par la réforme de la procédure pénale, un recours à des techniciens, des experts, des Huissiers de Justice comme à des enquêteurs de droit privé.

Relations entre la profession et les avocats

Les relations entre les détectives et les avocats, comme d'une façon générale avec les auxiliaires de justice, sont excellentes car l'enquêteur, depuis toujours, est leur auxiliaire direct.

Bien sûr il y a des « exceptions » qui, par méconnaissance de la profession — telle qu'elle est désormais réglementée et exercée — peuvent craindre des abus (dont on ne peut nier l'existence).

Les détectives et enquêteurs privés sont, aujourd'hui, l'une des professions réglementées, contrôlées, surveillées (même le code monétaire et financier inclus des dispositions les concernant pour empêcher leur prise de contrôle par des sociétés étrangères[142]).

À la suite de la désastreuse affaire d'Outreau (dans laquelle des innocents ont été incarcérés avant d'être libérés et que leur innocence soit établie), le Barreau de Paris a souhaité qu'il soit donné aux avocats la possibilité de conduire des enquêtes privées, preuve de la nécessité de pouvoir faire appel à la profession[143].

Mais déjà l'assemblée générale du Conseil national des Barreaux avait souhaité, dans un rapport — dès 1997 — que les avocats puissent faire appel à un « agent privé de recherches », et même que les honoraires puissent être pris en charge par l'aide judiciaire (aide juridictionnelle)[138].

Organisation professionnelle

Il n'existait en France, jusqu'au 14 mars 2011, aucun organisme institutionnel, de type ordinal, dans cette profession et le Gouvernement n'a jamais eu l'intention, contrairement aux rumeurs farfelues qui circulaient dans cette activité, de créer un « ordre » des détectives privés[144].

Dans une mise au point publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2006, le Gouvernement affirmait que la création d'un « ordre professionnel » était inutile la profession de détective étant suffisamment encadrée[145].

Par ailleurs dans un arrêt de mai 2008, la Cour de cassation a rappelé que les organismes de la profession ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ordre professionnel[146], la Cour d'appel de Dijon ayant, pour sa part, précisé que la loi n'avait prévu aucun ordre professionnel pour les agents de recherches privées[147].

En conséquence, les organisations professionnelles (sans aucune exception[N 64]) sont des organismes privés, dénués de tout privilège, prérogative et pouvoir de puissance publique. Ils n'ont aucun contrôle sur les membres de la profession[N 65], la discipline, la déontologie, les pouvoirs de régulation étant dévolus aux seules autorités administratives (cf. infra).

Leurs prérogatives ont même été limitées puisqu'ils ne peuvent plus, dans les affaires contentieuses, tenir leur avis à la disposition des parties[N 66]. Ils peuvent, néanmoins, toujours se constituer partie civile[148] lorsque les intérêts généraux de l'activité sont en cause, et ce conformément aux droits généraux des syndicats inscrits dans le code du travail.

Une association loi de 1901 ne dispose pas — juridiquement — des pouvoirs spécifiques réservés aux syndicats par le code du travail. Néanmoins elle peut être « apparentée »[N 67] à un syndicat lorsqu'elle fédère des associations et syndicats et donc les représenter devant les pouvoirs publics[N 68].