Colline de Lémenc

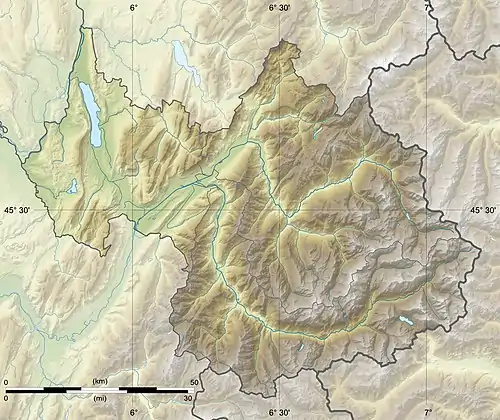

La colline de Lémenc est une colline située sur les communes françaises de Chambéry, Bassens et Saint-Alban-Leysse, dans le département de la Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Colline de Lémenc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Versants ouest (en haut) et est (en bas) de la colline. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Altitude | 564 m, Les Monts[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Massif | Massif des Bauges (Alpes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Coordonnées | 45° 35′ 44″ nord, 5° 55′ 57″ est[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Département | Savoie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Roches | Calcaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Parmi les différents monts et collines que peut compter Chambéry, la colline de Lémenc revêt une certaine importance pour la commune, tant sur le plan géographique où elle constitue un site remarquable ainsi que son point culminant, que sur le plan historique dans la mesure où les premières installations humaines ont pris place à son pied puis sur ses pentes.

Toponymie

La dénomination de la colline n'est pas entièrement définie : souvent nommée « Les Monts »[2], elle peut aussi être appelée « Les Monts de Lémenc »[3] ou « colline des Monts »[4].

« Lémenc » est le nom donné au lieu d'installation des peuples celtes puis romains, bien que celui-ci n’était situé qu'au bas de la colline. D'origine celtique, il apparait sous la forme de Leminco dans la table de Peutinger et de Lemincum dans l'Itinéraire d'Antonin durant l'époque romaine entre à partir du IIe siècle[5], avec des variantes telles que celle de Lemencum[6].

« Les Monts » a une origine moins connue. Le Dictionnaire du Duché de Savoie paru en 1840 évoque « Le Mont » pour désigner le « mamelon calcaire à droite en sortant de Chambéry » que représente la colline de Lémenc[7]. Un peu plus tard, en 1861, Gabriel de Mortillet indique pour sa part « mont de Lémenc »[8] tandis qu'au début du XXe siècle, Gabriel Pérouse préfère la forme « Les Monts de Lémenc » pour désigner la colline. « Les Monts » finissent alors par s'installer dans le courant du XXe siècle parmi les dénominations locales, si bien qu'elle est utilisée pour nommer en 1981 le nouveau tunnel des Monts qui traverse la colline d'ouest en est, ou encore pour désigner la forêt ou le point culminant de la colline. En outre, on retrouve également le terme « Mont » dans l’intitulé de l'actuel Institut Saint-Louis du Mont, ainsi qu'avec l'ancienne chapelle Notre-Dame du Mont, aujourd'hui disparue.

De nos jours Lémenc désignerait alors plutôt le quartier de Chambéry existant qui s'étend jusqu’à l'église Saint-Pierre de Lémenc, tandis que « Les Monts » désignerait plutôt sa partie supérieure et pas exclusivement son point culminant. Le tunnel des Monts traversant la colline relativement au-delà de l’église de Lémenc, il passerait donc bien sous les Monts.

Géographie

Situation

La colline de Lémenc est située à l'extrémité occidentale du massif des Bauges, à l'ouest du département de la Savoie, sur les communes de :

- Chambéry, sur ses pentes sud, à l’ouest à partir de ses escarpements rocheux et au nord au niveau de la faille du col de Saint-Saturnin ;

- Bassens, sur une partie ouest et nord du plateau, soit sur la plus grande partie de sa largeur ;

- Saint-Alban-Leysse, pour la partie la plus au nord s'étendant jusqu'à Saint-Saturnin.

Au-delà du col de Saint-Saturnin, le plateau et l'escarpement se poursuivent au nord sur la commune de Verel-Pragondran avec les communes de Sonnaz et Méry situées au pied des falaises. Toutefois, il est généralement estimé que la colline de Lémenc se termine au col et que sa longueur est alors d'environ 4 kilomètres à partir du centre de Chambéry.

Topographie

.JPG.webp)

La colline de Lémenc n’est pas véritablement une colline mais plutôt un plateau incliné au sud-est se terminant par un escarpement rocheux à son extrémité occidentale[9], constituant un balcon sur Chambéry et sa cluse. S'étendant sur un axe nord-sud, sa longueur de plus de 4 kilomètres se distingue par ailleurs de sa largeur d'environ 600 mètres et son altitude varie de 300 m à la base à 558 m[10] ou 564 m selon l'IGN[1] pour son point culminant, situé près de l’extrémité nord sur une partie plus communément appelée « Les Monts ».

En matière d'hydrographie, malgré une forte présence d'eau à Saint-Saturnin, servant par ailleurs de source d'eau potable à une partie de la ville de Chambéry[11] et où le Tillet prend également sa source, la colline ne compte pas de cours d'eau du fait de sa surface calcaire relativement sèche. Elle est seulement contournée par la Leysse au sud et par le Nant Petchi à l'est.

.JPG.webp)

Les hauteurs de la colline (« Les Monts ») sont notamment constituées de forêts et de divers boisements. Sur le territoire de Chambéry, il s'agit de l'une des deux forêts communales (avec le bois des Charmettes), d'une superficie de 16,11 hectares et composée notamment « de futaies de pin noir et de cèdre, de taillis chétifs de chênes et autres feuillus »[12]. Sur la commune de Bassens sont notamment recensés des boisements de frênes et des charmaies à buis[13], et Saint-Alban-Leysse compte aussi une zone boisée au nord de la colline jusqu'à Saint-Saturnin.

En outre, bien que le climat de la région soit majoritairement montagnard (même si légèrement atténué par la présence du lac du Bourget situé plus au nord), du fait de ses affleurements calcaires plutôt chauds et rapidement secs, la colline de Lémenc présente également une végétation « méditerranéenne » peu courante dans la région[14], comprenant entre-autres des pelouses sèches de type pelouse calcaire. Sur son versant nord-occidental se trouve à ce titre un secteur d'intérêt écologique intitulé « chênaie thermophile des Monts »[15].

Les pentes orientales de la colline situées sur Bassens et Saint-Alban-Leysse sont pour leur part majoritairement composées de prairies et de surfaces agricoles. Des quartiers d'habitations existent néanmoins à proximité du Nant Petchi, et de nouveaux logements sont en cours de construction ou en projet au niveau des antennes relais sur la commune de Bassens à proximité de la limite est de Chambéry. Ces quartiers d'habitations sont néanmoins plus importants à Chambéry, sur les pentes sud de la colline à partir de l'église Saint-Pierre jusqu'au parc Piot, tout au long du boulevard des Monts.

Géologie

.JPG.webp)

Aussi appelée géologiquement « l'anticlinal de Lémenc », la colline de Lémenc constitue une « dorsale de calcaire »[10] et présente des particularités géologiques lui valant d'être qualifiée aussi bien d'« accident transversal » (Gillio, 1946[10]), que de « véritable élément exotique » (Veyret, 1945[16]), ou encore d'être indiquée comme « suivant une ligne de contact anormal rarement observable » (Donze et Enay, 1961[9]). La colline constitue par ailleurs « le flanc occidental de l'anticlinal bordier des Bauges »[9], massif dominant Chambéry à l'est.

Sa composition est majoritairement faite de calcaire jurassique avec la succession de trois couches : un soubassement séquanien peu apparent à la toute base, le Kimméridgien dans la partie basse au niveau des quartiers Lémenc et Nézin de Chambéry, et enfin un bloc tithonique, le plus important puisque s'attribuant à près de la moitié de la colline. Cette masse compacte a de fait plutôt bien résisté à la glaciation de Würm, hormis l'encoche de Saint-Saturnin[10].

Transports

Hormis la route nationale 201 qui traverse la colline de Lémenc par le tunnel des Monts, celle-ci n’est desservie par aucun axe de transport important. Toutefois l'ancienne route nationale 491 (aujourd'hui route départementale 991) de Chambéry à l'Ain par Aix-les-Bains débute à son pied et longe ses falaises jusqu'au château de Côte-Rousse sous l’appellation de boulevard de Lémenc puis d’avenue d'Aix-les-Bains. Du côté de Bassens, le pied de la colline est longé par l’avenue de Mérande puis avenue de Bassens (ou RD 8), route se poursuivant à l'est de la colline sur la commune de Saint-Alban-Leysse, avant de la contourner au nord par le col de Saint-Saturnin pour permettre une liaison directe entre Saint-Alban-Leysse et le quartier des Hauts-de-Chambéry.

Les autres routes présentes sur la colline sont des routes mineures ou résidentielles, comme le boulevard des Monts à Chambéry, lequel permet de rejoindre également le chef-lieu de Bassens.

En matière de transport ferroviaire, l'extrémité sud de la colline a par ailleurs fait l’objet d'une percée de la tranchée de Nézin à partir de 1854 pour l'établissement de la ligne de chemin de fer dénommée ligne de Culoz à Modane (frontière) qui dessert depuis 1856 la gare de Chambéry établie au pied de la colline.

Divers sentiers et pistes existent également sur l’ensemble de la colline, y compris un sentier permettant l’ascension de la colline du côté ouest, débouchant à la croix de Saint-Concord.

Histoire

Préhistoire et Antiquité

.JPG.webp)

Les premières traces d'occupation humaine sur la colline datent du Néolithique, soit d'environ 9 000 ans à 3 300 ans av. J.-C. Des fouilles menées en 1873 ont en effet dévoilé la présence d'un camp à Saint-Saturnin avec une enceinte fortifiée, sept à huit foyers et des débris de haches et de poteries, ainsi que des anneaux-disques de serpentine à quelques kilomètres, plus fréquents de l’autre côté des Alpes et pouvant attester d'un commerce alpin à longue portée[17].

Si ce camp semble avoir été le principal lieu d'habitation au Néolithique, il perd de l’importance durant l'âge du bronze (de 1 800 ans av. J.-C. à 700 av. J.-C. environ) au profit des sites palafittiques qui se développent en de nombreux endroits au bord du lac du Bourget[17]. À l'âge du fer et au-delà, les Allobroges s'établissent dans la région et y battent monnaie. Les habitants délaissent alors Saint-Saturnin pour se rapprocher de la vallée et s'installent sur la partie basse de la colline, constituant aujourd'hui les quartiers Lémenc et Nézin de Chambéry. C'est à cet endroit, dit Lemencum, que le peuple romain installe la première vraie cité de la vallée, une fois les Allobroges vaincus au milieu du Ier siècle av. J.-C.[18].

La nouvelle cité romaine s'établit autour d'une mansio, relais sur la grande route alpine de Lyon à Rome[19]. Elle ne semble néanmoins pas avoir eu d'autre importance au fil des siècles puisqu'aucun bâtiment administratif ni mur d'enceinte n'y ont été constatés. Pour autant, il est vraisemblable que cette cité était riche du commerce dont elle profitait sur cet axe important, richesse se manifestant par la présence d'une canalisation d'eau provenant des sources de Saint-Saturnin et d'une statue de Mercure de plusieurs mètres de haut, précisément dieu du commerce et des voyages.

Moyen Âge et Renaissance

La chute progressive de l'Empire romain marque un déclin temporaire de Lemencum. Vers les IIIe et IVe siècles, le christianisme apparaît progressivement et la statue dédiée à Mercure est finalement détruite, tandis que les barbares s'en prennent aussi aux bâtiments durant cette période[20]. Mais la bourgade est surtout victime de l’abandon des voies de passage par les successeurs des Romains, qu'ils soient Burgondes ou Mérovingiens.

C'est alors que vers l’an 500[21] des cénobites de l'abbaye d'Ainay de Lyon se seraient installés sur la colline de Lémenc à l’emplacement de l’ancienne Lemencum et y auraient bâti une église dont la date exacte de construction n’est pas certaine mais pouvant dater du VIIe siècle. Il semble en tout cas exister durant l'époque carolingienne (VIIIe siècle) un centre ecclésiastique et un baptistère, mais la présence d'une église à cette époque demeure également plausible du fait que le lieu était situé sur l'une des deux routes pour Rome utilisées par les Carolingiens et qui perdurera malgré l'effondrement de l'Empire carolingien à la fin du IXe siècle grâce aux pèlerins anglais, irlandais ou norvégiens[20] (Saint-Concord, primat d'Irlande, meurt ainsi à Lémenc en 1107).

À partir du XIe siècle, le nouveau bourg de Chambéry s'écarte de Lémenc et s'étend au pied du château bâti sur la colline de Montjay dans la cluse à quelques centaines de mètres de là, et la grande route des Alpes y est aussi détournée. Pour autant, un don effectué par Rodolphe III de Bourgogne à l'abbaye d'Ainay en 1129 conduit les Bénédictins d'Ainay à bâtir en lieu et place de l'ancienne église, une nouvelle église romane sur laquelle ils bénéficient de la primauté des lieux de culte[22]. Une primauté qui s'efface progressivement à partir du XVe siècle, si bien qu’en 1583 les Bénédictins sont remplacés par les Cisterciens de l'ordre des Feuillants au sein du monastère bâti avec l’église au XIe siècle[23].

Plus au nord, à Saint-Saturnin, la chapelle actuelle est mentionnée pour la première fois en 1340[24]. En 1564, alors que la peste frappe Chambéry, un mur de 3,90 m d'épaisseur est édifié dans les gorges afin d'empêcher sa propagation[24].

Au XVIIe siècle, François de Sales se rend plusieurs fois à Lémenc pour y prier. Par ailleurs, Jeanne de Chantal et lui fondent en 1618 l'ordre de la Visitation-Sainte-Marie, qui remplace alors les Feuillants au sein du monastère.

De la Révolution à nos jours

.JPG.webp)

À la Révolution française, les religieuses se sont retirées et une partie de l’église et de son mobilier sont retirés ou détruits tandis que le prieuré est transformé en hôpital militaire[25], avant d'être rendu à l'ordre de la Visitation en 1799.

Après le Premier Empire, la Savoie est restituée au royaume de Sardaigne en 1815. C'est aux alentours de cette période, vers 1820, qu'est construite une nouvelle chapelle du Calvaire, remplaçant la chapelle existante située auparavant un peu plus haut sur la colline[3] et détruite à la suite de la Révolution. Jointe par un chemin de prière au départ de l’église de Lémenc sur lequel se répartissent cinq stèles (cinq autres se trouvant à l'intérieur), la chapelle est en outre depuis 1839 le lieu de sépulture de Mgr Antoine Martinet, archevêque de Chambéry, qui a contribué à sa reconstruction[26] - [27]. Un peu plus tôt, en 1835 est également restaurée la chapelle de Saint-Saturnin[24].

Chambéry connaît ensuite le développement industriel, en particulier l’avènement du chemin de fer. C'est ainsi qu'à partir de 1853 est prise la décision de bâtir une gare ferroviaire au pied de la colline de Lémenc, dans le quartier de la Cassinaz autrefois appelée Vernettes-sous-Lémenc. Seulement, la ligne de chemin de fer qui doit à terme relier Aix-les-Bains à la Maurienne doit aussi passer sous les contreforts de Lémenc du fait de l'étroitesse du passage entre l'extrémité de la colline et la rivière de Leysse. Mais plutôt qu'un tunnel, est préférée une tranchée dans la colline au niveau de quartier de Nézin, dont les travaux de percement débutent en 1854 à l'aide de tirs de mines[28]. La colline n'est alors plus accessible depuis le centre de Chambéry que depuis le pont du Reclus à l'ouest, du côté de la gare, et le reste jusqu'à la création du pont des Amours de l’autre côté de la tranchée en 1910[29]. Entretemps, la Savoie devient définitivement française, en juin 1860.

Le nouveau pont des Amours est rendu nécessaire par le fait que, bien que l'industrie ne se développe pas sur la colline, l'accroissement de la population et l’essor économique conduisent en revanche à l'extension de la ville sur les collines environnantes, dont celle de Lémenc, privilégiée pour la construction de villas luxueuses durant la Belle Époque au début du XXe siècle. C'est ainsi que le futur « clos Lémenc » voit le jour en contrebas de l’église Saint-Pierre avec pour commencer la réalisation du parc du Clos Savoiroux à partir de 1903, puis des dizaines de maisons de maîtres telles que la Villa Gentil en 1911, devenue par la suite consulat d'Italie. Le nouveau clos Lémenc côtoie également le pensionnat de jeunes filles ouvert en 1876 et tenu par les religieuses de Sainte-Marcelline, devenu plus tard le lycée Saint-Ambroise[30].

À la suite de la Première Guerre mondiale, décision est prise d'édifier un monument aux morts à l’entrée du Clos Savoiroux, inauguré en 1928[31]. La déclivité du parc sur la colline permet par ailleurs la construction d'abris, plusieurs fois utilisés par les habitants durant la Seconde Guerre mondiale, en particulier lors du bombardement du 26 mai 1944.

En plus du Clos Savoiroux, un autre parc est aménagé plus haut sur la colline intégrant un parcours de santé, le parc Piot, situé en partie dans la forêt, avec des sentiers de randonnée permettant de rejoindre le col de Saint-Saturnin.

La tranchée ferroviaire de Nézin est finalement totalement recouverte dans la seconde moitié du XXe siècle afin de réaliser un parc de stationnement. Un cheminement piéton est depuis possible entre les ponts du Reclus et des Amours par de grands escaliers ornés de statues de groupes de marmoussets sculptés en 1912[32].

Activités

Pendant longtemps, la colline de Lémenc a été en premier lieu un haut lieu de religion tout en étant occupée par quelques activités agricoles. Aujourd'hui la colline accueille majoritairement des activités liées aux loisirs.

Loisirs

La colline des Monts est particulièrement fréquentée pour les loisirs.

À Chambéry, la colline recense deux espaces verts : le Clos Savoiroux dans sa partie basse, près du centre-ville, et le parc des Monts sur les hauteurs, à la fois parc sportif et récréatif passant à travers prairies et forêts et équipé de belvédères donnant sur la cluse de Chambéry, le massif de la Chartreuse et la chaîne de l'Épine. Le parc est également accessible aux personnes à mobilité réduite depuis l'installation d'une « promenade confort » mieux carrossable et à moindres déclivités.

Les sentiers de randonnée qui débutent sur le parc continuent sur les territoires de Bassens et de Saint-Alban-Leysse jusqu'au col de Saint-Saturnin. Ils sont également utilisés pour la pratique du jogging ou du VTT. Des promenades existent aussi au pied de la colline, près du château et de la ferme de Bressieux, et la montée du Grivet, à l'est, permet un accès direct depuis le chef-lieu de Bassens jusqu'au sommet des Monts.

Agriculture

Si par le passé l'agriculture pouvait être plus importante sur les pentes orientales de la colline de Lémenc, celle-ci a progressivement diminué. Ainsi, la superficie agricole de la commune de Bassens utilisée en 2007 était de 15 %, espaces alors composés principalement de prairies, pâturées ou non, situées sur le versant[33]. Ce « versant pâturé et habité », selon le plan local d'urbanisme de la commune, a néanmoins conservé un aspect rural et compte encore d'anciennes fermes (incluant la ferme de Bressieux, dont la façade et la toiture sont inscrites aux monuments historiques avec le centre hospitalier spécialisé auquel elle appartient[34]) et d'autres maisons isolées[35].

Plus au nord, la commune de Saint-Alban-Leysse compte aussi quelques pâturages ainsi que des parcelles à usage agricole mais dont la destination était inconnue en 2010[36].

À Chambéry, aucune agriculture n’est recensée sur la colline de Lémenc.

Industrie

À l'exception des carrières situées à Chambéry du côté des falaises, aucune industrie particulière ou importante n’a jamais existé sur la colline de Lémenc. Ces carrières ont permis pendant plusieurs siècles l'approvisionnement en calcaire tithonique pour les constructions de la ville, parmi lesquelles notamment le château de Chambéry, la cathédrale Saint-François, l'église Notre-Dame, la fontaine des éléphants ou encore le théâtre Charles-Dullin[37]. En 1897, le journal Le Courrier des Alpes faisait état de la richesse en carbonates des roches près du calvaire de Lémenc qui, soumises à des feux concentrés, donnaient rapidement de la chaux grasse sans matières hétérogènes impures, avec 98 % d'oxyde de calcium, soit une pierre « éminemment propre »[38].

En revanche, sous les pentes nord-est de la colline et au niveau du col de Saint-Saturnin passe une canalisation de transport d'hydrocarbures (pipeline) exploitée par la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR), déclarée d'utilité publique en 1968[39]. Cette canalisation permet l’acheminement d'essence, gazole, fioul domestique et carburant aviation depuis les raffineries de l'étang de Berre et de Feyzin jusqu'à Genève en Suisse en passant par le sillon alpin nord[40].

La colline est par ailleurs également traversée d'ouest en est par une ligne à haute tension dont l'ascension débute à la Croix-Rouge Dessous et suit en partie le sentier de randonnée conduisant à la croix de Saint-Concord.

Autres

La colline de Lémenc compte des établissements éducatifs, comme le lycée Saint-Ambroise à Chambéry ou encore l'Institut médico-éducatif (IME) de Saint-Louis du Mont à Bassens. Peut également d'une certaine manière s'ajouter dans cette rubrique éducative la structure Chambéry Cyclisme, qui regroupe « Chambéry Cyclisme Formation » et « Chambéry Cyclisme Compétition »[41].

De par son altitude et sa position centrale au sein de l'agglomération de Chambéry, la colline de Lémenc s'est par ailleurs vue installer des antennes relais recevant les signaux émis par l’émetteur-relais du mont du Chat.

En outre, 12 hectares de terrain situés sur le plateau et la forêt des Monts sur la commune de Bassens sont propriété militaire depuis la première moitié du XXe siècle[42]. Ce terrain, qui comporte des pistes et des chemins en terre ou en graviers, demeure utilisé par le 13e bataillon de chasseurs alpins basé au Roc Noir à Barby pour des sessions d'entrainement[43].

Enfin la colline possède deux grands réservoirs d'eau potable sur le parc des Monts à Chambéry, lesquels ont été recouverts de panneaux solaires afin de créer la centrale solaire des Monts. Inaugurée en 2005, elle était alors la plus grosse centrale solaire photovoltaïque de France avec près de 500 panneaux et une production annuelle d'électricité de 120 kWh[44]. Une source d'eau existe également à Saint-Saturnin et dessert une grande partie nord de Chambéry.

Lieux et monuments

La colline compte un certain nombre de monuments et de sites protégés à divers titres. Elle regroupe notamment quatre ensembles d'édifices protégés au titre des monuments historiques :

- église Saint-Pierre de Lémenc à Chambéry : crypte

Classée MH (1900) et reste de l’église

Classée MH (1900) et reste de l’église  Inscrit MH (1966) ;

Inscrit MH (1966) ; - couvent de la Visitation à Chambéry : tour du XVe siècle

Inscrit MH (1946, partiel) ;

Inscrit MH (1946, partiel) ; - oratoire Notre-Dame de Bon Secours à Saint-Alban-Leysse :

Inscrit MH (1936) ;

Inscrit MH (1936) ; - centre hospitalier spécialisé à Bassens : château et ferme de Bressieux au pied de la colline

Inscrit MH (1984, partiel).

Inscrit MH (1984, partiel).

Parmi les autres monuments peuvent être cités le monastère et la chapelle du Carmel surplombant la gare de Chambéry, la chapelle de Saint-Saturnin au col éponyme à Saint-Alban-Leysse, la chapelle du Calvaire et la tour de Lémenc un peu plus haut, la Croix de Saint-Concord surplombant la Croix-Rouge, la statue de Jean-Jacques Rousseau de Mars Vallett sur les hauteurs du Clos Savoiroux, ou encore le monument des Pénitents noirs au faubourg Reclus de Chambéry. Par ailleurs, l'immeuble du Clos, dit « Le Bateau », construit en 1956 entre Nézin et Lémenc près du Clos Savoiroux, est labellisé « Patrimoine du XXe siècle » depuis 2003[45].

Parmi les objets mobiliers, six d'entre eux répertoriés au sein de l’église de Lémenc sont recensés dans la base Palissy. Il s'agit d'un tableau, de quatre statues et du sépulcre situé dans la crypte[46].

La colline compte par ailleurs deux sites naturels classé et inscrit. Le site naturel classé de 1,1 hectare concerne, selon l'arrêté de classement du 9 septembre 1942, « l'ensemble constitué par la chapelle et la gorge de Saint-Saturnin à Saint-Alban (Savoie). »[47], et le site naturel inscrit de 25,25 hectares est le « château du Mont et le domaine de Bressieu » sur la commune de Bassens, depuis 1947[48].

En outre, le « front de taille de Lémenc, jusqu'à Côte-Rousse », comprenant Nézin, le Clos Savoiroux et les Monts, sont couverts par la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Chambéry[49].

Enfin, la colline compte un secteur d'intérêt écologique inscrit au plan local d'urbanisme de Chambéry, dénommé « chênaie thermophile des Monts » et situé sur son versant nord-occidental[15].

.JPG.webp) Église, couvent de la Visitation et Calvaire derrière les arbres.

Église, couvent de la Visitation et Calvaire derrière les arbres. Oratoire N.D de Bon Secours.

Oratoire N.D de Bon Secours..JPG.webp) Château de Bressieux.

Château de Bressieux..JPG.webp) Ferme de Bressieux.

Ferme de Bressieux..JPG.webp) Chapelle et col de Saint-Saturnin.

Chapelle et col de Saint-Saturnin..JPG.webp)

.JPG.webp) Croix de Saint-Concord.

Croix de Saint-Concord. Les Pénitents Noirs, Faubourg Reclus

Les Pénitents Noirs, Faubourg Reclus

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Louis Pillet et Édouard de Fromentel, Description géologique et paléontologique de la colline de Lémenc sur Chambéry, Chambéry, Imprimerie Châtelain,

- M. Dieudonné Hollande, Histoire géologique de la colline de Lémenc de 1865 à 1886, Imprimerie Chatelain, , 70 p.

- Joseph Révil, Géologie des chaînes jurassiennes et subalpines de la Savoie, t. 1, Imprimerie générale savoisienne, (lire en ligne)

- Paul Veyret, « Le Val du Bourget. Étude morphologique », Revue de géographie alpine, t. 33, no 1, , p. 1-38 (DOI 10.3406/rga.1945.5177, lire en ligne)

- Jean Gillio, « Chambéry. Ses conditions géographiques et son développement », Revue de géographie alpine, t. 34, no 1, , p. 1-55 (DOI 10.3406/rga.1946.5207, lire en ligne)

- Pierre Donze et Raymond Enay, Les céphalopodes du tithonique inférieur de la croix de Saint-Concors près Chambéry (Savoie), Travaux du laboratoire de géologie de la Faculté des sciences de Lyon, Nouvelle série (no 7), , 236 p. (lire en ligne)

- Gabriel Pérouse, Les environs de Chambéry : guide historique et archéologique, Les Marches, La Fontaine de Siloë, , 389 p. (ISBN 2-908697-47-5 et 9-782-9086-9747-6, lire en ligne)

Notes et références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- Chambéry métropole, « Les sentiers de randonnée », sur chambery-metropole.fr (consulté le )

- Pérouse 1993, p. 342

- Commune de Bassens, « Commune de Bassens, analyse environnementale » [PDF], sur bassens-savoie.fr, (consulté le ), p. 23

- Abbé Louis Dufour de Longuerue, Description historique et géographique de la France ancienne et moderne, enrichie de plusieurs cartes géographiques (première partie), (lire en ligne), p. 320

- Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, (lire en ligne), p. 254

- Anonyme, Dictionnaire du Duché de Savoie, , 525 p.

- Gabriel de Mortillet, Guide de l'étranger dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, J. Perrin, , 479 p. (lire en ligne), p. 133

- Donze et Enay 1961, p. 11

- Gillio 1946, p. 8-9

- Ville de Chambéry, « PLU - Annexe : Note sur l'alimentation en eau potable » [PDF], sur chambery.fr (consulté le ), p. 2

- Ville de Chambéry et Office national des forêts, « Forêt communale de Chambéry » [PDF], sur observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr (consulté le ), p. 11

- Commune de Bassens, « Commune de Bassens, analyse environnementale » [PDF], sur bassens-savoie.fr, (consulté le ), p. 24

- Ville de Chambéry, « Forêt des Monts », sur chambery.fr (consulté le )

- Ville de Chambéry, « Plan local d'urbanisme - Rapport de présentation » [PDF], sur www.chambery.fr, (consulté le ), p. 29 et 60

- Veyret 1945, p. 7

- Gillio 1946, p. 19

- Gillio 1946, p. 20

- Gillio 1946, p. 21

- Gillio 1946, p. 22

- 496 selon J. Gillio (1946, p. 22) ou 546 selon l'Académie de Savoie (1830, p. 240)

- François Juttet (dir.), Chambéry : Lecture d'une ville, Chambéry, Comp'Act, , 447 p. (ISBN 2-87661-374-3), p. 125

- François Juttet (dir.), Chambéry : Lecture d'une ville, Chambéry, Comp'Act, , 447 p. (ISBN 2-87661-374-3), p. 127

- Commune de Saint-Alban-Leysse, « Saint-Saturnin » [PDF], sur bienvivre.saintaban.free.fr (consulté le )

- Académie de Savoie, Notice historique sur l'église de Lémenc, près de Chambéry, Mémoires, (lire en ligne), p. 252-253

- Académie de Savoie, « La Lettre de l'Académie de Savoie, n°5 » [PDF], (consulté le ), p. 5

- L'Ami de la religion et du roi : journal ecclésiastique, politique et littéraire, A. Le Clère, (lire en ligne), p. 407-408

- Georges Jenny, Chambéry, une histoire : une gare pour les voyageurs, un dépôt pour les locomotives, (lire en ligne), p. 18

- François Juttet (dir.), Chambéry : Lecture d'une ville, Chambéry, Comp'Act, , 447 p. (ISBN 2-87661-374-3), p. 315

- Lycée Saint-Ambroise, « Historique du lycée », sur st-ambroise.org (consulté le )

- François Juttet (dir.), Chambéry : Lecture d'une ville, Chambéry, Comp'Act, , 447 p. (ISBN 2-87661-374-3), p. 321

- Service Ville d'art et d'histoire de Chambéry, « Les Travaux du pont des Amours » [PDF], sur rhone-alpes.culture.gouv.fr (consulté le ), p. 5

- Commune de Bassens, « Commune de Bassens, analyse environnementale » [PDF], sur bassens-savoie.fr, (consulté le ), p. 25

- Chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, « Rapport d'observations définitives du CHS de la Savoie - Les bâtiments non affectés aux soins » [PDF], sur ccomptes.fr (consulté le ), p. 9

- Commune de Bassens, « Commune de Bassens, analyse environnementale » [PDF], sur bassens-savoie.fr, (consulté le ), p. 31

- Commune de Saint-Alban-Leysse, « Analyse environnementale de l’urbanisme » [PDF], sur saintalbanleysse.fr, (consulté le ), p. 33

- Désiré Corneloup, « Excursion géologique du lundi 20 juin 2011 », sur alpesgeo2003.fr, (consulté le )

- Le Courrier des Alpes, « Chronique de la Savoie » [PDF], n° 30, sur memoireetactualite.org, (consulté le ), p. 2

- Commune de Saint-Alban-Leysse, « Analyse environnementale de l’urbanisme » [PDF], sur saintalbanleysse.fr, (consulté le ), p. 73

- Société du Pipeline Méditerranée-Rhône, « SPMR approvisionne en produits pétroliers raffinés les dépôts du Sud-Est de la France », sur spmr.fr (consulté le )

- Chambéry Cyclisme, « Chambéry Cyclisme », sur chambery-cyclisme.com (consulté le )

- Commune de Bassens, « Commune de Bassens, analyse environnementale » [PDF], sur bassens-savoie.fr, (consulté le ), p. 7

- Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs, « Roc Noir - Lettre d'information n°6 » [PDF], sur bleujonquille.fr, (consulté le ), p. 12

- Gilles Carle, Le Parisien, « Energie solaire : Chambéry montre l'exemple », (consulté le )

- Ministère de la Culture, « Label patrimoine du XXe siècle - Région Rhône-Alpes » [PDF], sur culturecommunication.gouv.fr, (consulté le )

- Ministère de la Culture, « Rechercher dans la Base Palissy », sur culture.gouv.fr (consulté le )

- [PDF] Ministère de l'Éducation nationale, « Arrêté du 9 septembre 1942 (Chapelle et gorges de Saint-Saturnin) », sur donnees.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- Direction départementale des territoires de la Savoie, « Château du Mont et domaine de Bressieu », sur observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr (consulté le )

- Ville de Chambéry, « Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Chambéry », sur chambery.fr (consulté le )

_(3).JPG.webp)

.JPG.webp)

.JPG.webp)

.jpg.webp)