Chinchilla

Chinchilla est un genre de mammifères rongeurs de la famille des Chinchillidae, communément appelés également Chinchillas. Ce genre comprend deux espèces sauvages et une forme domestiquée, issue très probablement du croisement en élevage des deux premières. Les Chinchillas sont des animaux nocturnes, de la taille d’un lapin nain. Proches des Viscaches, ils sont, comme ces dernières, originaires de la cordillère des Andes, en Amérique du Sud. Les populations sauvages sont des espèces en péril. Elles ont été chassées pour leur fourrure particulièrement recherchée au XIXe siècle et ont été progressivement adaptées à la captivité pour donner le Chinchilla domestique. Celui-ci est principalement élevé pour sa fourrure, mais c'est aussi l'un des nouveaux animaux de compagnie.

Bien que très proches d'aspect et de mœurs, on distingue plusieurs espèces du genre Chinchilla ainsi que des variétés domestiques. Les seules espèces sauvages actuellement connues sont des animaux d’Amérique du Sud devenus très rares. Toutes deux sont des espèces protégées :

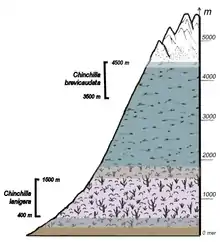

- le Chinchilla à queue courte Chinchilla chinchilla (Lichtenstein, 1829) ou syn. Chinchilla brevicaudata (Waterhouse, 1848) ;

- le Chinchilla à longue queue Chinchilla lanigera (Bennett, 1829).

Le Chinchilla d'élevage ou Chinchilla domestique est un hybride qui résulte du croisement progressif des deux espèces sauvages au sein d’élevages[2]. Il est toutefois beaucoup plus proche du Chinchilla lanigera que du très rare Chinchilla chinchilla. C'est un animal adapté à la captivité et connu du grand public sous le nom vernaculaire de « Chinchilla ». L’objectif des premiers élevages était la production de fourrure. Le Chinchilla domestique est également employé comme animal de laboratoire et on le rencontre de nos jours couramment comme animal de compagnie. Des coloris variés ont été rapidement obtenus par les éleveurs.

Chinchilla

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Classe | Mammalia |

| Ordre | Rodentia |

| Sous-ordre | Hystricomorpha |

| Infra-ordre | Hystricognathi |

| Famille | Chinchillidae |

Espèces de rang inférieur

- Chinchilla chinchilla (Lichtenstein, 1829)

- Chinchilla lanigera Bennett, 1829

- Chinchilla lanigera × Chinchilla chinchilla

Nomenclature et systématique

Le mot « Chinchilla »

Le substantif masculin[3] - [4] - [5] « chinchilla » est un emprunt[3] - [4] à l'espagnol chinchilla[5], substantif féminin[6] lui-même emprunté[3] - [4] à l'aymara[5]. Le mot chinchilla vient soit d’une tribu autochtone des Andes, les Chinchas qui vivaient dans la région côtière autour de l'actuelle ville de Lima, avant les Incas, Chinchilla voulant dire littéralement « petit chincha »; soit de chinche « animal puant » en espagnol[7], sans doute en référence à la forte odeur qu'il dégage lorsqu'il est effrayé.

Chinchilla pourrait aussi venir du quechua : « chin » qui signifie silencieux et « sinchi » qui veut dire fort et courageux[2], auxquels on ajoute le diminutif quechua « lla ». Ce qui assemblé signifie « fort et silencieux petit » (Aleandri, 1998)[8].

Ce mot diffère peu d'une langue à l'autre, par exemple on le nomme, à travers le monde :

- Chinchilla : (da)(de)(en)(es)(fi)(gd)(fr)(id)(nl),

- Chinchila : (pt),

- Chinchilo : (io),

- Ĉinĉilo : (eo),

- Šinšila :(lt),

- Činčila : (sl)(cz),

- Szynszyla : (pl), etc.

Par contre dans d'autres langues le mot a peu de ressemblance :

- 龙猫 (Longmao) : (zh) (littéralement "dragon-chat" en chinois),

- etc.

Le genre Chinchilla

Le genre a été décrit pour la première fois en 1829 par le zoologiste britannique Edward Turner Bennett (1797-1836).

La taxinomie des chinchillas est encore discutée. La disparition peut-être totale d’une ou plusieurs espèces sauvages ne permettra sans doute jamais de résoudre ce problème[9].

Le nom de genre « Chinchilla Bennett, 1829 », bien que longtemps contesté[10], est au début du XXIe siècle le nom scientifique le plus couramment admis[11]. Il a cependant de nombreux synonymes : Mus Linnaeus, 1758 (Molina, 1782), Lemmus Link, 1795 (Tiedemann, 1808), Cricetus Leske, 1779 (E.Geoffroy St.-Hilaire, 1803); Eriomys Lichtenstein, 1830; Callomys d’orbigny et I. Geoffroy St.-Hilaire, 1830; Aulacodus Temminck, 1827 (Kaup, 1832); Lagostomus Brookes, 1828 (Cuvier, 1830)[8].

Taxons inférieurs

La classification la plus souvent retenue par les classifications classiques et les chercheurs au début du XIXe siècle est un genre Chinchilla Bennett, 1829 incluant deux espèces sauvages : Chinchilla chinchilla (Lichtenstein, 1829) (syn. Chinchilla brevicaudata, Waterhouse, 1848) et Chinchilla lanigera Bennett, 1829 (syn. C. lanigera Molina, 1782)[9] - [11].

L'existence de plusieurs espèces ou sous-espèces du genre est très discutée depuis le XIXe siècle :

Certains auteurs ne reconnaissent qu’une espèce (Albert, 1901; Sage, 1913; Bowman, 1924; Bidlingmaier, 1937)[9].

D'autres auteurs reconnaissent une ou plusieurs sous-espèces de l'espèce Chinchilla lanigera (Walker, 1968; Pine et al., 1979) ou bien de l'espèce Chinchilla chinchilla: (Osgood, 1943; Man, 1978)[8] - [9].

Quant au Chinchilla domestique, les scientifiques le considèrent plus souvent comme un hybride (avec une forte dominante lanigera), résultant du croisement en captivité entre Chinchilla lanigera et Chinchilla chinchilla[2]. Dans les laboratoires, cependant, on désigne ces animaux comme « chinchilla laniger », sans faire de distinction entre l'espèce sauvage et les descendants d’élevage[12].

Cette distinction entre chinchilla domestique et espèces sauvages est essentielle dans le cadre des réglementations internationales, car celles-ci diffèrent selon qu’il s’agit de spécimens d’élevage ou d’individus sauvages protégés[13].

Liste des espèces

Selon ITIS (27 mars 2013)[1] et Mammal Species of the World (version 3, 2005) (27 mars 2013)[14] :

- Chinchilla chinchilla (Lichtenstein, 1829)

- Chinchilla lanigera Bennett, 1829

Liste des sous-espèces

Selon Mammal Species of the World (version 3, 2005) (27 mars 2013)[14] et Catalogue of Life (27 novembre 2021)[15] :

- Chinchilla chinchilla

- sous-espèce Chinchilla chinchilla boliviana

- sous-espèce Chinchilla chinchilla chinchilla

- Chinchilla lanigera

Caractéristiques communes des Chinchillas

Les chinchillas sauvages ont presque tous disparu. De rares témoignages[16] - [17] permettent toutefois d’avoir une idée de leur description et de leur comportement. Les chinchillas domestiques ont hérité les caractéristiques de leurs ancêtres.

Ces rongeurs de la taille d’un petit lapin[16] sont parfaitement adaptés à leur mode de vie dans un habitat hostile.

Animaux sociaux

Leur habitat est la cordillère des Andes, jusqu’à plus de 4 500 m d’altitude selon l'espèce, dans les zones de rochers désertiques (Jimenez, 2007). Ils y nichaient autrefois en colonies familiales de plusieurs centaines d’individus, mais leur raréfaction tend à réduire de plus en plus la taille des dernières colonies de Chinchilla lanigera connues[16]. Les femelles sont plus grosses que les mâles et dominantes. Les avis sont partagés sur leur monogamie éventuelle[18].

Pour communiquer ils émettent une variété de sons et de petits cris[19], des grincements de dents et peuvent émettre des jets d’urine. Les conflits sont rares si leur habitat est assez vaste.

Animaux vulnérables

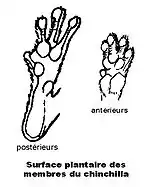

En tant que petits herbivores, les chinchillas sont des proies typiques. Leurs petites incisives de couleur orange et leurs membres aux doigts en partie atrophiés (antérieurs : 4 doigts plus un doigt atrophié, postérieurs : 3 doigts plus un doigt atrophié) et munis de très courtes griffes ne suffisent pas à les protéger.

Leur salut est dans la fuite : les membres postérieurs, plus développés que les antérieurs et aux coussinets antidérapants, ainsi qu’une queue épaisse et touffue, leur permettent de se tenir debout pour observer au loin, de sauter, bondir à la manière des kangourous et grimper sur les parois rocheuses pour fuir à grande vitesse à la moindre alerte (A.E. Brehm, 1864). La fourrure se détache en touffes de poils et la queue se casse facilement (autotomie) pour échapper aux rares prédateurs naturels (rapaces, renards, martres).

Animaux nocturnes, la plupart des chinchillas ont de gros yeux noirs ou rouges qu'on appelle communément des yeux rubis. Ils ont aussi de grandes oreilles avec des bulles tympaniques au développement important[20] et de longues vibrisses leur permettant de se repérer dans l’obscurité parmi les rochers.

Fourrure

Ils ont une fourrure particulièrement dense qui limite l’évaporation dans ces régions où la température varie beaucoup entre le jour et la nuit. Lorsqu’un follicule chez l’homme porte un poil, un follicule chez le chinchilla en porte plus d'une soixantaine (Meadow, 1969).

C’est la fourrure la plus dense des espèces terrestres : 20 000 poils par cm². Chaque follicule se compose d'un poil de garde, plus long et assurant un rôle de maintien. Il est entouré d'une soixantaine de 'poils de bourre', plus fins et apportant une isolation thermique exceptionnelle. L'extrême finesse de ces poils de bourre donne à la fourrure un toucher soyeux et une texture très délicate. Dans ces territoires arides, ils nichent dans les anfractuosités, entre les épineux, et entretiennent leur fourrure par des bains de poussière volcanique[18].

Alimentation

Ils trouvent un apport d’eau dans la rosée et leur alimentation variée qu’ils saisissent avec leurs membres antérieurs préhensiles. Celle-ci est essentiellement végétarienne. Dans leur habitat naturel les chinchillas goûtent à tout végétal susceptible d’être comestible (feuilles, écorces et fruits d'arbrisseaux ou de buissons épineux, herbes sèches, cactées, etc.) mais ils peuvent aussi à l’occasion consommer des insectes, dans le but de survivre aux périodes de disettes. Ainsi ils s’adaptent aux saisons et aux périodes de sécheresse.

Cette diversité reste limitée, étant donné la rigueur du climat. En effet, la quasi-totalité des plantes à leur disposition sont typiques de cette région très montagneuse et semi-désertique. La majeure partie du régime alimentaire du chinchilla sauvage se compose donc de végétaux secs et de cactées, qui constituent un apport majeur en fibres et en cellulose, éléments indispensables également au chinchilla domestique[8]. Un chinchilla domestique au régime alimentaire strict et adapté peut vivre vingt années et se reproduire jusqu'à 15 ans, contre 6 années d'espérance de vie environ pour les chinchillas sauvages[8].

Le système digestif du chinchilla est très proche de celui des animaux des zones désertiques arides, en particulier son système urinaire. Il possède un appareil digestif de plus trois mètres, ce qui lui permet de très bien traiter les fibres et digérer la cellulose.

Le chinchilla est cæcotrophe, il remâche ses pelotes cæcales pour mieux les digérer, mais c'est aussi un coprophage conditionnel. Ce comportement occasionnel permet de rééquilibrer la flore intestinale. En cas de souci digestif, le fait de consommer les pelotes cæcales d'un congénère sain peut même aider le sujet atteint à retrouver un état plus équilibré[8] - [21].

Grâce à une dentition continue et à ce tube digestif adapté - (un cæcum et un côlon particulièrement développés et favorables aux bactéries) - ils résistent à ce régime très riche en fibres[22]. Toutefois, le très long tube digestif reste fragile : l'équilibre de la flore microbienne est vital pour assimiler la cellulose. Pour préserver la flore intestinale nécessaire à cette faculté rare, le chinchilla doit garder un régime alimentaire pauvre en graisses, minéraux et sucres, très riche en fibre et éviter tout changement brutal du régime alimentaire[8]. Il faut également un apport important de protéines végétales, indispensables à sa santé[23]. C'est sans doute une des raisons de la difficulté qu'a présentée la réintroduction de l'espèce dans certaines zones. En l'état actuel des connaissances, on considère que seul son écosystème d'origine permet la survie du chinchilla à l'état sauvage[18].

Reproduction

Les chinchillas se reproduisent lentement comparativement aux autres rongeurs.

- La maturité sexuelle est atteinte vers 4 mois.

- La gestation est de 111 jours au moins.

- Les petits naissent déjà couverts de poils et les yeux ouverts.

- Il n’y a en moyenne que deux portées par an comportant deux petits.

Un chinchilla peut vivre une dizaine d’années dans la nature, jusqu’à vingt ans en captivité.

Origine et histoire

Préhistoire

On retrouve des restes fossilisés en Amérique du Sud dans les couches de l’éocène supérieur, du pliocène et du pléistocène ce qui indique qu’ils ont vécu dans cette région depuis approximativement 50 000 000 d’années[24].

Les scientifiques pensent que les chinchillas sont les descendants directs du Megamys. Un animal préhistorique semblable au chinchilla, mais plus gros, dont on a découvert les restes en Argentine[2]. Les chinchillas sont toujours restés sur le même territoire (la portion des Andes qui borde la côte ouest de l’Amérique du Sud) à cause des barrières naturelles et des prédateurs[25].

Chasse traditionnelle

Les chinchillas sauvages étaient à l’origine largement répandus dans les Andes centrales et les montagnes adjacentes. En 1864, on pouvait encore observer, dans les hautes Andes, des centaines de chinchillas peu farouches montant et descendant avec une rapidité étonnante les parois rocheuses escarpées (A.E. Brehm, 1864).

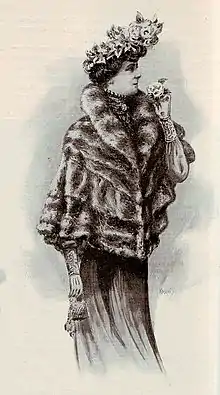

Concernant l'époque précolombienne, on peut affirmer que l’utilisation de la fourrure du chinchilla remonte bien avant l’Empire Inca. On le chassait aussi pour sa viande et comme animal de compagnie. Les chinchas l’utilisaient pour faire des vêtements et tissaient son poil pour réaliser des couvertures. Quand les chinchas furent vaincus par les Incas, ces derniers en réservèrent l’usage aux habits de cérémonie royaux[25].

Les conquistadors espagnols découvrirent la douceur de cette fourrure et commencèrent à exporter les peaux au XVIIIe siècle[9].

Chasse intensive

La fourrure extrêmement douce et fournie du chinchilla, la plus dense des espèces terrestres : 20 000 poils par cm², est cause à la fois de sa célébrité - c’est l’une des plus chères - et de la perte de l'animal car il a été presque exterminé par une chasse intensive. La loutre de mer qui bat le record avec 170 000 poils par cm² - a subi un sort similaire, à la même époque et pour les mêmes raisons[9].

La chasse intensive par les « chinchilleros » débuta en 1828 dans le nord du Chili, atteignant entre 1900 et 1909 environ 1,5 million d’animaux par an, et détruisant leur habitat du même coup, jusqu’à ce que la ressource soit presque tarie vers 1917. Les peaux étaient exportées en majorité vers les États-Unis, l’Angleterre, la France et l’Allemagne[9].

Dès 1890, on prit conscience des risques d’extinction car le chinchilla se reproduit moins vite que d’autres rongeurs. En 1898, on règlementa la chasse, avec peu de résultats[9].

En 1900, le directeur du centre de recherche zoologique et botanique de Santiago, au Chili, demanda au gouvernement la protection des chinchillas, en vain car on les jugeait encore assez nombreux[25].

En 1910, un traité fut signé par les principaux exportateurs interdisant la chasse et l’exportation des chinchillas, dont la seule conséquence fut l’augmentation du prix des fourrures[9]. En effet, vers 1913, même en capturant un seul animal par mois, les chinchilleros gagnaient mieux leur vie que dans les mines[9]. En 1929, une peau pouvait atteindre 170 US$ et les négociants en fourrure donnèrent même des instructions pour obtenir des peaux « à n’importe quel prix » (Allen, 1942).

Entre 1840 et 1916, plus de 21 millions de chinchillas furent tués (Gigoux, 1928).

En 1929, bien que la loi de protection ait été finalement décrétée, elle n’a été appliquée strictement qu’à partir de 1983 avec la création d’une réserve nationale au Chili. La chasse du chinchilla lanigera se poursuivit jusque vers 1968, pour sa peau mais aussi pour le renouvellement génétique des élevages de chinchillas qui se multipliaient à l’époque, ce qui contribua paradoxalement à faire baisser encore la population sauvage (Burton, 1987)[9].

Perspectives de conservation des espèces

Le chinchilla est un cas typique de mise en péril, puis de tentatives de préservation des populations sauvages alors qu’il est peut-être déjà trop tard.

Le , le chinchilla est inscrit en annexe I de la CITES, dite aussi « Convention de Washington»[26].

Il y est précisé : « Chinchilla spp. (Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention)». En conséquence, pour les chinchillas sauvages seulement, « le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles. »

Les espèces sauvages bénéficient d’un niveau de protection et d’une politique de conservation spécifiques. Le Chinchilla chinchilla et le Chinchilla lanigera sont reconnus comme étant "en danger critique" par l’UICN. Thornback et Jenkins reconnaissaient pourtant encore, en 1982, que "la chasse aux chinchillas continue" et que le chinchilla à queue courte dont la fourrure est plus recherchée est toujours traqué[27].

Malgré son statut d’animal protégé, et la création de réserves naturelles, la population des chinchillas sauvages ne cesse de décroître. Sans doute à cause de l’action conjuguée de la perturbation de leur habitat, des prédateurs et des maladies (Jiménez, 1994).

L’élevage conservatoire n’a jusqu’à présent pas donné de résultats positifs. Les essais de réintroduction au Chili de chinchillas d’élevage (Mohlis, 1983) ainsi que les tentatives d’introduction en Californie, Tadjikistan ou au Chili ont échoué jusqu’à présent (Jiménez, 2006).

Domestication

Élevé avec succès depuis 1923, le chinchilla domestique est largement répandu, un peu partout dans le monde. Son élevage est très technique, il peut se faire par des particuliers à condition de connaître les règles de l'art. Son statut de protection en tant qu’animal à fourrure diffère toutefois selon les pays[28].

Le chinchilla domestique s'inscrit parmi les Nouveaux animaux de compagnie (NAC), mais il est déconseillé de confier un chinchilla a des enfants de moins de 12 ans. D'autre part, des allergies aux poils, très légers et volatils, ont été signalées.

Substituts

La sauvegarde des chinchillas réside aussi dans la découverte de produits de substitution comme la fourrure d’Orylag, qui provient d'un lapin d’élevage (issu de sélections et de croisements très rigoureux) dont la fourrure rappelle celle du chinchilla[29].

Dommages collatéraux

La disparition des populations de chinchillas sauvages a un impact sur la survie de ses prédateurs, notamment le Chat des Andes (Oreailurus jacobita) dont c'était la principale source de nourriture et qui est à présent, lui aussi, en danger de disparition[30].

Le Chinchilla dans la culture

- Chinchilla, roman d'Elisabeth Hennebert, 2004 (prix Relay du Roman d'Évasion) ;

- Chinta, le bébé chinchilla (Chinta the Baby Chinchilla), un épisode de la première saison (2005-2006) de Go Diego !, une série télévisée d'animation américaine ;

- Patchouli chinchilla, chanson d'Eddy Marnay chantée par Régine, 1968 ;

- La dame au chinchilla, roman policier de Frank Arnau, Le Masque no 1029, Librairie des Champs-Élysées, 1968 ;

- Un manteau de chinchilla, téléfilm de Claude Othnin-Girard, 1983. Scénariste Dorothée Letessier ;

- El día de la chinchilla, épisode 59 de la série télévisée La Famille Serrano ;

- etc.

Notes et références

- Integrated Taxonomic Information System (ITIS), www.itis.gov, CC0 https://doi.org/10.5066/F7KH0KBK, consulté le 27 mars 2013

- (es)J. Grau, La chinchilla, su grianza en todos los climas, 3e édition. Éditions El Ateneo, Buenos Aires. 1986.

- « Chinchilla », dans le Dictionnaire de l'Académie française, sur Centre national de ressources textuelles et lexicales [consulté le ].

- Informations lexicographiques et étymologiques de « chinchilla » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales [consulté le ].

- Entrée « chinchilla » des Dictionnaires de français] [en ligne], sur le site des éditions Larousse [consulté le ].

- Entrée « Dictionnaire » du Dictionnaire bilingue français – espagnol [en ligne], sur le site des éditions Larousse [consulté le 5 septembre 2017].

- Chinchilla dans l'Encyclopædia Universalis, consulté en mars 2011.

- (en) A.E. Spotorno, C.A. Zuleta, J.P. Valladares, A.L. Deane et J.E. Jiménez, “Chinchilla laniger”. Publié par l’American Society of Mammologists dans “Mammalian Species” no 758, p. 1-9, 3 ill., 15 décembre 2004. Lire le document PDF

- (en) Jaime E. Jiménez, The extirpation and current status of wild Chinchillas, Departement of Wildlife Écology and Conservation, University of Florida, Gainesville, Florida USA. 1995. Lire le document pdf

- Wilfred H. Osgood, The Technical Name of the Chinchilla, Journal of Mammalogy, Vol. 22, No. 4 (Nov., 1941), p. 407-411 Lire un extrait

- (fr) Référence Catalogue of Life : Chinchilla , (en) Référence Mammal Species of the World (3e éd., 2005) : Chinchilla , (fr+en) Référence ITIS : Chinchilla Bennett, 1829 , (en) Référence Animal Diversity Web : Chinchilla, (fr+en) Référence CITES : genre Chinchilla (sur le site de l’UNEP-WCMC)

- Pr Thierry Roger, Les bases de la taxonomie des animaux de laboratoire, École Nationale Vétérinaire de Lyon Lire le document en ligne

- La réglementation française par exemple adopte la dénomination Chinchilla laniger × Chinchilla brevicaudata du chinchilla domestique, qui indique qu’il est issu de l’hybridation des deux espèces sauvages : voir la liste des animaux domestiques selon la législation française.

- Mammal Species of the World (version 3, 2005), consulté le 27 mars 2013

- Catalogue of Life Checklist, consulté le 27 novembre 2021

- (en) Jaime E. Jiménez, Conservation of the last wild chinchilla (Chinchilla lanigera) archipelagro : a metapopulation approach lire le document PDF, Departement of Wildlife Ecology and Conservation, University of Florida, Gainesville, Florida USA. Article dans “Vida Silvestre neotropical” 1995.

- A.E. Brehm, 1864

- Maike Röder-Thiede, Chinchillas. Collection Animaux, Petits Pratiques, Ed. Hachette, 2000.

- (en) Cris de chinchillas domestiques, descriptions et enregistrement

- (en) Référence Brainmuseum : Chinchilla lanigera

- (en) Fiona Michelle Herron B. Agr. Sc. (Hons I), A study of digesta passage in rabbits and ringtail possums using markers and models. Publication University of Sydney. Septembre 2002. Lire le document pdf

- Les chinchillas, site de la Clinique vétérinaire Brasseur

- (en) Chinchilla - nutrition food and diet, sur le site Chinchilla chronicles, consulté en mai 2013

- (es) Chinchilla sur cueronet.com, site de l’industrie du cuir.

- (en) Scott Barnes, History of the Chinchilla, août 2002. Sur le site mutation chinchillas

- Annexe I de CITES

- Trade Chinchilla, Endangered species handbook, 1983.(en) Site

- Références sur le sous-article de Wikipédia dédié au chinchilla domestique

- Fourrure orylag et Rex du Poitou : deux valorisations issues d’une même recherche sur le site de l'INRA

- (es) Charif Tala et all., Especies Amenazadas de Chile:Protejámoslas y evitemos su extinción, CONAMA, , 42 p. (ISBN 978-956-7204-29-8, lire en ligne), Gato andino

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Maike Röder-Thiede, Chinchillas. Collection Animaux, Petits Pratiques, Ed. Hachette, 2000.

- Jack C.Harris, Introduction aux chinchillas, T.F.H. Publications, édition française, 1993.

Taxinomie

- (en) Référence Animal Diversity Web : Chinchilla/pictures (consulté le )

- (en) Référence BioLib : Chinchilla Bennett, 1829

- (en) Référence Catalogue of Life : Chinchilla Bennett, 1829 (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Chinchilla Bennett, 1829 (consulté le )

- (en) Référence Mammal Species of the World (3e éd., 2005) : Chinchilla Bennett, 1829 (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

- (fr+en) Référence CITES : genre Chinchilla (sur le site de l’UNEP-WCMC)

Autres sites

- (en) Jaime E. Jiménez, The extirpation and current status of wild Chinchillas, Departement of Wildlife Ecology and Conservation, University of Florida, Gainesville, Floride USA. 1995. Lire le document pdf

- (en) www.wildchinchillas.org site de l’association à but non lucratif Save the Wild Chinchillas.