Chat des Andes

Leopardus jacobitus, Leopardus jacobita

- Leopardus jacobita (Cornalia, 1865)

préféré par UICN - Felis jacobita Cornalia, 1865

- Oreailurus jacobita (Cornalia, 1865)

- Oreailurus jacobitus (Cornalia, 1865)

Répartition géographique

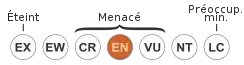

EN C2a(i) : En danger

Statut CITES

Le Chat des Andes (Leopardus jacobitus ou Leopardus jacobita) est une espèce de félins qui se rencontre en Amérique du Sud.

C'est un félin de petite taille vivant en altitude et spécialisé dans la chasse des rongeurs qui vivent là : chinchillas et viscaches. L'homme ayant causé la quasi-disparition de ses proies favorites et la réduction de son habitat, c'est une espèce rarement observée et considérée comme étant en danger d'extinction.

Description

Apparence

Le Chat des Andes est un petit félin, pesant entre trois et huit kilos[1], les mâles du Pérou pesant quatre kilos[2]. La hauteur à l'épaule atteint 25 à 35 cm, tandis que la longueur du corps est de 95 à 130 cm[1].

Le museau beige est souligné par une ligne noire parcourant le visage depuis le coin externe de l’œil. La truffe est noire[2]. Le sens de l'ouïe est puissant[3] grâce à des bulles tympaniques très développées, caractéristiques des animaux vivant dans les environnements arides disposant d'une couverture végétale très faible[4]. Par exemple, un développement similaire des bulles tympaniques est observé chez le Chat des sables (Felis margarita)[4].

Le Chat des Andes présente un pelage gris argenté avec des rayures brunâtres partant du dos vers les flancs qui lui assure un bon camouflage parmi les rochers. Le ventre est de couleur blanche, avec des taches sombres. Les pattes antérieures et la poitrine sont marquées de bandes gris foncé. La fourrure douce et fine est plus épaisse sur le dos et la queue. La longueur du poil est de 40 mm sur le dos et 35 mm sur la queue[5]. La queue, qui représente les deux tiers de sa longueur totale, est marquée d'environ sept anneaux sombres[5] ; l'extrémité est noire[1]. La fourrure grise est typique des félins vivant dans les montagnes, telle la panthère des neiges ou le manul[2].

Dans la nature, le Chat des Andes peut être confondu avec le Chat des pampas (Leopardus colocolo)[4].

Comportement

Le Chat des Andes est un prédateur spécialisé puisqu'il chasse la viscache le jour et le chinchilla la nuit. Il se nourrit peut-être d'oiseaux et de reptiles en plus de son régime alimentaire habituel. Lorsqu'il chasse, il se tient en embuscade, caché dans les rochers, puis, à une distance relativement faible de sa proie, bondit par-dessus les éboulis, en une poursuite très rapide[6]. Les deux rongeurs de haute montagne que sont la viscache et le chinchilla sont connus pour changer brusquement de direction lors de leur fuite : la longue queue du Chat des Andes lui permet de tourner rapidement et de garder son équilibre lorsqu'il poursuit ses proies[1]. En 1991, le photographe animalier allemand Günter Ziesler[7], alors qu'il travaillait sur des viscaches, a vu un chat des Andes sautant par-dessus les rochers, et poursuivant les viscaches en une danse extravagante[6]. L'ouïe fine de ce félin est peut-être utilisée pour la chasse[3].

En 1980, deux chercheurs argentins ont suivi un Chat des Andes pendant deux heures, dans la province de Tucuman, à 2 500 m d'altitude. Ce dernier marchait lentement, s'arrêtant pour boire dans un lac ou lécher un glaçon et ignorant un renard manifestement apeuré par le félin. D'après son comportement nonchalant le jour, les chercheurs en ont déduit qu'il devait chasser la nuit[8].

On ne possède aucune information sur la saison de reproduction, ni sur la gestation, le nombre et l'élevage des chatons[2]. La femelle protège probablement ses petits dans une tanière cachée dans les rochers. Le Chat des Andes est probablement un félin solitaire[8]. La taille du territoire est estimée à 10 km2 dans la région de Tucuman (Argentine)[8].

Chorologie

Habitat et répartition

Ici, le parc national Lauca au Chili.

Le Chat des Andes vit dans une zone restreinte de l'Amérique du Sud. On peut le trouver dans le sud du Pérou, au sud-ouest de la Bolivie, au nord-ouest de l'Argentine et au nord-est du Chili[5]. L'aire de répartition du Chat des Andes est similaire à l'aire de répartition historique du Chinchilla et l'aire actuelle de la viscache[9].

Il vit dans les régions rocheuses froides et arides des Andes, entre 3 000 m et 5 000 m d'altitude, au-delà de la limite des arbres. Les spécimens détenus dans les musées ont tous été recueillis à environ 3 000 mètres d'altitude ; l'un d'eux a cependant été récolté au Pérou à 5 100 mètres[5]. A cette altitude, la végétation se réduit à des broussailles naines et des plages d'herbes drues. La présence d'amas rocheux qui composent l'habitat de ses proies est probablement importante[4].

La densité de population a été estimée à un individu pour 5 km2 au Chili en 2008, dans une zone de 25 000 hectares autour du monument naturel Salar de Surire[9].

L'aire de répartition du Chat des Andes inclut trois aires protégées, où sa présence est possible sans avoir jamais été confirmée par des observations : le parc national Lauca au Chili, la réserve de biosphère San Guillermo et la réserve naturelle de Los Andes en Argentine[10].

Menaces pesant sur l'espèce

Il est difficile de savoir si la rareté de ce félin est due à un phénomène naturel, à une conséquence du développement humain ou à une erreur de jugement due au nombre très faibles d'observations dans la nature. Un des points positifs pour l'espèce est son habitat inhospitalier qui la protège des deux principales causes de disparition des félins : la perte ou la modification de leur habitat par la pression humaine et la persécution. En effet, les hauts-plateaux andins n'ont pas vécu de changement significatif de leur exploitation par l'Homme depuis deux mille ans et la population humaine a tendance à décroître dans ces régions isolées. Le pâturage peut diminuer de façon significative les populations de rongeurs, mais ce type d'élevage reste ponctuel dans cette région[4].

Il est possible que la rareté du Chat des Andes soit une conséquence de sa spécialisation extrême pour la chasse aux chinchillas et viscaches. En effet, ces deux rongeurs ne vivent qu'en petites colonies (moins de soixante individus) très dispersées et évitent les milieux ouverts. Si les populations de viscaches n'ont subi qu'un déclin local par la chasse de subsistance en dehors des réserves, celles du chinchilla ont diminué drastiquement à la suite du commerce de sa fourrure : c'est ainsi qu'une des plus graves menaces pesant sur le Chat des Andes vient de la disparition rapide de sa proie favorite[4] - [11].

Conservation

Le Chat des Andes est protégé par la CITES, qui l'a inscrit à l'annexe I depuis 1975 interdisant tout commerce international de l'espèce[12]. La chasse est également interdite dans les quatre pays de son aire de répartition.

L'espèce était considérée par l'union internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme vulnérable (VU) depuis 1996 mais en 2002, le Chat des Andes est devenu une espèce animale en danger (EN). La population de ce félin est considérée comme inférieure à 2 500 individus matures, avec aucune sous-population supérieure à 250 individus matures et une faible diversité génétique au sein de l'espèce[9]. En 2014, l’espèce compte moins de 1 500 individus[13].

Quelques superstitions et traditions subsistent auprès des populations locales. La graisse du Chat des Andes est utilisée par les autochtones comme un remède contre les rhumatismes et la dépouille séchée est décorée pour être utilisée pendant les festivals. Cependant, le Chat des Andes demeure mal connu : une enquête menée au Pérou en 2002 a montré que les populations locales le confondent avec le Chat de Geoffroy (Leopardus geoffroyi) et le Chat des pampas (Leopardus colocolo)[1]. Des peaux sont occasionnellement présentes sur les marchés locaux[10]. Le Chat des Andes est appelé « huana titi » par les locaux, ce qui signifie le chat des endroits secs[3].

La première description du Chat des Andes date de 1865. Seuls quelques peaux et crânes sont conservés dans les musées[2].

Le Chat des Andes, de par sa discrétion et son aire de répartition reculée, n'a été photographié que deux fois dans la nature[14], la première fois en 1986[15]. Le félin est rare et se camoufle habilement dans les rochers : en 1980, deux chercheurs argentins ont observé une seule fois un Chat des Andes sur un site étudié à une trentaine de reprises[8].

Le Chat des Andes est l'un des félins les plus méconnus dans le monde[1] et probablement le plus rare des félins américains[3] - [15]. Sa ressemblance avec le Chat des pampas (Leopardus colocolo) ainsi que son habitat inhospitalier compliquent les études à son sujet. Les connaissances actuelles sur le Chat des Andes proviennent des rares peaux et crânes détenus dans les zoos, d'observations sporadiques dans la nature et d'études génétiques sur des fèces[3]. Les études scientifiques sur ce félin sont souvent menées conjointement avec celles d'autres petits carnivores andins. La toute première recherche sur le terrain est réalisée en 1998 avec le financement de la société zoologique de La Torbiera en Argentine[15].

Évolution et sous-espèces

Leopardus, la lignée des ocelots

Arbre phylogénétique du genre Leopardus[16]

| Leopardus |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

La phylogénie s'est longtemps basée sur l'étude des fossiles d'un animal afin de préciser l'apparition et l'évolution d'une espèce. La phylogénie moderne s'appuie essentiellement sur les analyses génétiques en raison du nombre peu important de fossiles de félins. Le premier félin est apparu il y a onze millions d'années[16].

Les félins ont divergé en huit lignées distinctes. La lignée des ocelots, correspondant au genre Leopardus est la quatrième par ordre de divergence. Il y a neuf millions d'années, les félins migrent pour la première fois vers le continent américain en passant par la Béringie[Note 1] - [16].

Le niveau des océans remonte à nouveau au cours du Miocène, et les précurseurs des lignées de l'ocelot, du lynx et du puma se trouvent isolés des populations du vieux continent. La lignée de l'ocelot commence à diverger il y a huit millions d'années. Elle se distingue notamment par un nombre de chromosomes différents de celui des autres lignées : 36 chromosomes au lieu de 38. Durant le Pliocène, il y a deux à trois millions d'années, le niveau des océans baisse à nouveau : l'isthme de Panama émerge et permet aux félins, et notamment à la lignée de l'ocelot, de conquérir l'Amérique du Sud[Note 2]. La diversification en espèces s'opère durant cette période et le dernier ancêtre commun du genre Leopardus est daté d'il y a 2,9 millions d'années[16].

Sous-espèces

Anciennement, il était classé dans les genres Felis et Oreailurus :

- Felis jacobita Cornalia, 1865

- Oreailurus jacobita (Cornalia, 1865)

Notes et références

Notes

- La Béringie correspond au détroit de Béring. Il s'agit d'un pont de terre entre l'Asie et l'Amérique qui est apparu plusieurs fois au cours des récentes périodes géologiques.

- Cette période est appelée Grand échange interaméricain. L'Amérique du Sud était isolée des autres continents depuis des dizaines de millions d'années. L'arrivée des félins correspond notamment à la disparition des grands prédateurs du continent sudaméricain.

Références

- Larousse des félins (2007), p. 97 « Chat des Andes Leopardus jacobitus »

- Les félins (1996), p. 233 « Chat des Andes »

- Fonds documentaire ARKive, consulté le 31 janvier 2012

- (en) Peter Jackson, « Andean Mountain Cat », sur catsg.org, IUCN/SCC Cat Specialist Group (consulté le )

- Wild cats of the world (2002), p. 216

- Les félins (1996), p. 234

- Wild cats of the world (2002), p. 217

- Les félins (1996), p. 235

- (en) Référence UICN : espèce Leopardus jacobita (Cornalia, 1865)

- Les félins (1996), p. 236

- Tala (2009), p. 43

- (fr+en) Référence CITES : espèce Leopardus jacobitus (Cornalia, 1865) (+ répartition) (sur le site de l’UNEP-WCMC)

- « Les dix félins les plus menacés au monde », sur Futura

- Larousse des félins (2007), p. 203

- (en) Mauro Lucherini, Diego Birochio et Denis Sana, « The Andean Cat in the Proposed Aconquija National Park, Argentina », Cat News, no 29,

- Stephen O'Brien et Warren Johnson, « L'évolution des chats », Pour la science, no 366, (ISSN 0153-4092) basée sur (en) W. Johnson et al., « The late Miocene radiation of modern felidae : a genetic assessment », Science, no 311, et (en) C. Driscoll et al., « The near eastern origin of cat domestication », Science, no 317,

Voir aussi

Bibliographie

- Rémy Marion (dir.), Cécile Callou, Julie Delfour, Andy Jennings, Catherine Marion et Géraldine Véron, Larousse des félins, Paris, Larousse, , 224 p. (ISBN 2-03-560453-2 et 978-2035604538, OCLC 179897108).

- Peter Jackson et Adrienne Farrell Jackson (trad. Danièle Devitre, préf. Dr Claude Martin, ill. Robert Dallet et Johan de Crem), Les Félins : Toutes les espèces du monde, Turin, Delachaux et Niestlé, coll. « La bibliothèque du naturaliste », , 272 p., relié (ISBN 978-2603010198 et 2-603-01019-0)

- (en) Melvin E. Sunquist et Fiona Sunquist, Wild cats of the world, University of Chicago Press, , 452 p. (ISBN 978-0-226-77999-7, lire en ligne)

- (es) Charif Tala et al., Especies Amenazadas de Chile : Protejámoslas y evitemos su extinción, CONAMA, , 122 p. (ISBN 978-956-7204-29-8, lire en ligne), p. 43, Gato andino

Liens externes

Bases de référence :

- (en) Référence Animal Diversity Web : Leopardus jacobitus (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Leopardus jacobitus (Cornalia, 1865) (consulté le )

- (en) Référence CITES : espèce Leopardus jacobitus (Cornalia, 1865) (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Leopardus jacobitus (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Leopardus jacobitus (Cornalia, 1865) (consulté le )

- (en) Référence Mammal Species of the World (3e éd., 2005) : Leopardus jacobitus Cornalia, 1865 (consulté le )

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Leopardus jacobitus (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Leopardus jacobita (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence UICN : espèce Leopardus jacobita (Cornalia, 1865) (consulté le )

Autres sites :

- (es) (en) Alianza Gato Andino (AGA), association de protection du Chat des Andes.

- (en) Fiche de la IUCN/SSC Cat Specialist Group sur Leopardus jacobita