Charles Lovy

Charles Joseph Lovy est un enfant de troupe né le à Tulle (Corrèze)[1]. Sergent au 2e régiment de tirailleurs algériens, il est mort au combat de Ksar el Azoudj, près de Béchar (Algérie) le .

| Conflit |

|---|

Biographie

Charles Lovy est d'extraction modeste. Cinquième enfant d'une famille qui en comptera six[2], il voit le jour chez ses parents, au Pont-Neuf[3], dans le quartier de Souilhac. Le patronyme Lovy est d'origine franc-comtoise : fils d'un ouvrier de fabrique, son père Georges Frédéric est né le à Issans (Doubs). Armurier de profession, il est déjà domicilié au Pont-Neuf de Tulle lorsqu'il a épousé, le , Antoinette Jaucent, une Tulliste qui exerçait alors le métier de couturière dans la même rue[4] et qui se trouve être sans profession à la naissance de leur fils Charles. En 1893, le jeune Lovy, qui a alors 13 ans, entre comme enfant de troupe à l’école militaire préparatoire de Montreuil[5] (Pas-de-Calais) pour cinq années d'études qui se terminent par l'inscription de son nom au tableau d'honneur. Le , alors qu'il est encore légalement mineur puisqu'il est âgé de 18 ans[6], il se porte engagé volontaire pour cinq années au 105e régiment d’infanterie caserné à Riom (Puy-de-Dôme) où il obtient ses galons de sous-officier : il est nommé caporal le puis sergent, le de la même année. C’est en cette qualité qu’il passe, par permutation, au 2e régiment de tirailleurs algériens stationné à Oran, où il est nommé sergent le .

Il est chargé de la surveillance de la frontière algéro-marocaine dans les régions d'Oran, Tlemcen, Naâma et de Zousfana (Figuig), et la lutte contre les bandes d'insoumis venant du Maroc qui effectuent des razzias sur le territoire algérien, les caravanes et les voyageurs.

Le , il est promu sergent fourrier. En 1903, son bataillon est muté pour l’Extrême Sud du Sahara oranais. Cette région était, et est toujours, une zone frontalière stratégique et très sensible entre le Maroc et l’Algérie.

Le combat de Ksar el Azoudj

Au début du XIXe siècle, les relations entre le Maroc et l'administration française en Algérie sont incertaines tant à cause des frontières un peu mouvantes que des razzias effectuées par des bandes d'insoumis, sur le territoire algérien, les caravanes et les voyageurs.

La France qui veut pacifier ces régions et étendre son autorité vers le Maroc, revendique, à partir de 1901, un droit de police sur ces frontières. Afin de pacifier une zone située à l’extrême sud du département d'Oran, le long de la frontière de l'Est marocain, le 2e régiment de tirailleurs algériens, les légionnaires, les turcos et les spahis y sont envoyés en opération. Cette zone qui doit accueillir le chemin de fer devant relier Duveyrier[7] à Beni Ounif, à proximité du col de Figuig[8] est stratégique, cette ligne de chemin de fer devant relier l'Algérie au Soudan français. Le tracé de ce chemin de fer passe dans la vallée de Zoufsana, où des puits, des postes militaires et des caravansérails sont établis près des points d'eau. Malgré la présence militaire les brigands marocains et les tribus algériennes insoumises s'embusquent et attaquent les travailleurs et les postes isolés.

Au début de l'année 1903, le bataillon est envoyé en train à Béni-Ounif, dernière station du chemin de fer de la Zousfana.

Charles Lovy reçoit l’ordre d’occuper le fort avancé de Ksar el Azoudj, situé à deux jours de chameau, avec dix hommes.

Le , en tant que commandant de sa compagnie, il prend possession du fort situé à l’entrée de l’infini désertique, après deux jours de marche. Le fort de Ksar el Azoudj est construit sur une arête d'un plateau légèrement incliné vers l'est et dont le point d'accès est défendu par un retranchement. Au bas de la falaise un épais bouquet de verdure cache une petite source. Il s'agit d'un fortin robuste entouré de murailles, qui sert de refuge aux cavaliers du Maghzen chargés du transport du courrier dans l’Extrême Sud.

Chaque jour, la section fouille et effectue des reconnaissances dans cette région située au nord du djebel Béchar ou l'eau de la Zousfana qui vient de Figuig est bue par le sable, ou pas un arbuste, pas une herbe ne pousse. Rien que du sable et des rochers brûlés, avec des mamelons rocheux déchiquetés, fendus d’énormes crevasses et percés de trous profonds, dont le djebel Moumen, un mamelon de 700 mètres de haut, idéal pour les bandits et les embuscades.

Le , une sentinelle aperçoit dans la plaine un détachement se dirigeant vers le fort.

C’étaient trois détachements de légionnaires et de bat' d'Af' qui remontait de Taghit par Fendi (région de Béchar) après avoir visité des postes plus au sud et construit des caravansérails.

Le lendemain, trois spahis partent baliser la piste de Djenan à Taghit.

L’un d’eux revient au galop expliquant qu’en s’approchant de Fendi ils ont été attaqués par des Berbères, qui ont massacré l’escorte et se sont emparés du convoi de chameaux.

Immédiatement le capitaine Normand, commandant des légionnaires, prend un groupe de 30 hommes, part à la poursuite des berbères, le sergent Lovy commandant l'avant-garde.

Le capitaine Normand, Lovy, deux spahis et cinq éclaireurs engagent le combat contre les Bérabers embusqués dans les crêtes montagneuses. L'avant-garde est rejoint par le reste de la colonne sous les ordres du lieutenant Dézé. À 150 contre 30, les Bérabers reculent devant les Français. Cinq chameaux sont récupérés et les Marocains culbutés ne s'accrochent plus que sur une arête de rocher.

Hélas épuisés par vingt-cinq kilomètres de course, six heures de combat, brûlés par le soleil, mourant de soif et les munitions s’épuisant les dix-huit hommes valides restant, le signal de la retraite est alors donné.

On recule en combattant, l’ennemi toujours en surnombre est stimulé par la retraite amorcée par les militaires français. Il ne reste plus que quatre hommes à l’arrière-garde, pour couvrir la fuite de leurs camarades vers Ksar el Azoudj, qui emmènent leurs blessés. L'arrière-garde est composée du sergent Lovy et de trois tirailleurs algériens contre une centaine de Berbères marocains. Les quatre hommes, ayant utilisé leur dernière cartouche, combattent au corps à corps. Les trois tirailleurs algériens succombent et Lovy blessé, meurt frappé d’un coup de poignard entre les yeux.

Le capitaine Normand et ses hommes étaient sauvés grâce au sacrifice de ces quatre soldats.

Les obsèques

Inhumée dans un premier temps avec ses hommes dans l’oasis de Fendi, la dépouille du sergent Lovy sera transférée au cimetière du Puy-Saint-Clair de Tulle. Le gouvernement a, en effet, sur intervention de la Société des anciens enfants de troupe (voir plus bas), ordonné le rapatriement des restes du valeureux militaire vers sa terre natale.

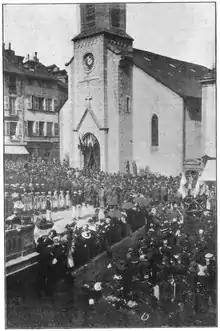

Les obsèques officielles du valeureux sergent Lovy qui se déroulent le font l'objet d’une importante manifestation patriotique à laquelle assiste le ministre Maurice Berteaux[9]. La cérémonie religieuse a lieu à l'église Saint-Jean-Baptiste de Tulle. Des cartes postales seront éditées pour l'occasion et mises en vente au Grand Bazar de Tulle[10]. L'une d'entre elles présente l'effigie du valeureux Lovy en médaillon. Les photographies nous montrent la ferveur patriotique de l’assistance qui se pressent sur le parvis de l'église, trop petite et bientôt impénétrable. Très vite, le 2e tirailleurs algériens ouvre une souscription en vue d’élever dans la ville natale du défunt un monument à la mémoire du brave sous-officier (voir plus bas).

Le , l'ancien avocat René Fage (1848-1929), érudit local[11], rendra compte à la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze de l'excursion qu’il a fait, à la fin du mois d’avril précédent, au pays où le sergent fourrier Charles Lovy avait trouvé la mort :

« Parti de Béni-Oussif dans l’extrême-sud oranais, il a suivi le lit desséché de Zo ufana qui passe près de Fendi, et au pied de Kzar-el-Azoudj.Il dépeint les steppes désolées qui s’étendent à l’infini, le long de la frontière marocaine. Par le col de la Juive, il a pénétré dans le Maroc et visité Houdaric et Zénaga qui sont les deux principales agglomérations du territoire de Figuig. Rien n’est plus étrange que ces petites villes aux maisons construites en terre pétrie, aux ruelles étroites presque toujours couvertes d’habitations et ressemblant à des galeries souterraines, aux remparts flanqués de tours en boue séchée au soleil. »[12]

Une chanson sur l'air du Clairon de Paul Déroulède, lui sera même dédiée. Elle commence par ce quintil : « Sous le ciel brûlant d'Afrique, / Le sergent-fourrier Lovy, / Enfant d'un quartier de Tulle, / De nos héros fier émule, / Tomba face à l'ennemi », etc.[13]

Le monument commémoratif

Le monument érigé à la mémoire de Charles Lovy s'inscrit dans la tradition patriotique de la Troisième République. Il s'agit de glorifier un soldat, enfant du peuple, ayant offert sa vie en sacrifice pour la Patrie, jusqu'à en faire une sorte de saint laïc. Cette œuvre célèbre la bravoure, la hardiesse au combat. Elle hisse au rang des vertus civiques le don de soi allant jusqu'à accepter une mort sacrificielle. Avant Lovy, trois sergents décédés héroïquement ont eu l'insigne honneur d'être représentés en pied sur un piédestal :

- Pierre Triaire (1771-1799), sergent de canonniers, mort au Fort d'El Arish pendant la campagne d’Égypte, dont la statue[15], inaugurée en 1891, se dresse au Vigan (Gard), sur la place de l'Hôtel-de-Ville ;

- Jean Pierre Hippolyte Blandan (1819-1842), du 26e régiment d'infanterie de ligne, mort à Boufarik (Algérie) le . Une statue (Gauthier, sculpteur; Thiébaut, fondeur) est érigée à sa mémoire dans cette commune du département d'Alger en 1887. Elle se trouve à Nancy depuis son rapatriement après l’indépendance de l’Algérie en 1962[16]. Une autre statue du sergent Blandan existait à Lyon, sa ville natale, place Sathonay. Inaugurée en 1900, elle fut fondue sous le régime de Vichy en 1941[17] ;

- Jules Bobillot (1860-1885), du 4e régiment du génie, mort à l'hôpital d'Hanoï le après avoir été blessé grièvement lors du siège de Tuyên Quang (Tonkin). Une statue le représentant fut inaugurée en 1888 à Paris 11e, sur le boulevard Voltaire[18] ; elle fut fondue sous le régime de Vichy en 1941[19].

Historique de sa création

Le , le ministre de la Guerre autorise l’armée à participer à une souscription nationale que lance la Société protectrice et de Secours mutuels des anciens Enfants de Troupe des Armées de Terre et de Mer[20] dont le siège social se trouve à Paris 10e, numéro 34, rue Philippe-de-Girard, en vue d'ériger un monument dans la ville natale du sergent fourrier Charles Lovy. Le 21 septembre, lecture est faite en conseil municipal d’une lettre datée du 21 août précédent émanant de ladite Société lui demandant de fournir un emplacement sur l’une des places ou promenades publiques pour ériger « ce monument devant devenir la propriété de la ville » de Tulle. La Société réclame, en outre, la concession gratuite d’un terrain au cimetière pour y édifier un monument funéraire qui abritera les restes du glorieux Tulliste.

Le 25 octobre suivant, se tient, à la mairie, la première réunion du Comité de souscription Lovy constitué, en concertation avec la Société déjà citée, afin de recueillir les souscriptions locales. Le bureau est composé comme suit : président : E. Vintéjoux, contrôleur général de l’armée en retraite, commandeur de la Légion d’honneur, demeurant au Lonzac (Corrèze) ; vice-présidents : MM. Raffaillat, 1er adjoint au maire de Tulle, et Relier aîné, chef-armurier en retraite, chevalier de la Légion d’honneur ; trésorier : M. Vauzanges, receveur municipal de la ville de Tulle, y demeurant ; secrétaire : M. Saisset, agrégé de l’université, professeur au lycée Edmond-Perrier. La présidence d’honneur est donnée à Élisée Becq, préfet de la Corrèze, le général Souhart, commandant la 48e brigade, et Jean Tavé, député-maire de Tulle. La Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, réunie en assemblée le , vote une somme de 30 francs pour l'érection du monument.

Toutefois, le 22 janvier précédent, le conseil municipal avait sursis au choix de l’emplacement tant que la souscription ouverte n’était pas close et que le projet n’était pas communiqué aux autorités municipales. En revanche, il accorde une « concession gratuite et perpétuelle » au cimetière du Puy-Saint-Clair d’un terrain « situé au haut de l’escalier où se trouve la cloche d’appel, pour recevoir les restes du sergent Lovy et un monument funéraire à sa mémoire ».

Une présentation des maquettes du monument qui sera érigé à Tulle se tient à la mairie du 4e arrondissement de Paris du 9 au sur le thème « Lovy meurt en faisant à la France le sacrifice de son héroïsme »[21]. Onze artistes y concourent. Le 1er prix, doté d'une récompense de 1 000 francs, échoit à Constant Auguste Thomsen (1869-1925), sculpteur statuaire, grand prix de Rome, demeurant à l’Isle-Adam (Seine-et-Oise)[22].

Thomsen touchera pour son œuvre la somme de 8 000 francs. La fonte de la statue de bronze, son transport et sa mise en place sont confiés à J. Malesset, des Établissements Molz, fonderie industrielle de bronze et de cuivre établie à Paris 6e, au numéro 149 de la rue de Rennes. Le , le conseil municipal de Tulle se prononce sur les trois emplacements proposés par le Comité Lovy pour l’établissement de la statue du sergent Lovy à savoir 1°) le haut de la promenade Baluze près le pont de la Gendarmerie, 2°) la place du Théâtre, 3°) la place Carnot.

Il opte pour la première proposition[23] car la promenade du quai Baluze est la plus fréquentée de Tulle. La délibération définitive du conseil municipal approuvant l’érection du monument à la mémoire du sous-officier Lovy intervient le suivant[24] ; elle est confirmée le 7 septembre suivant, par un décret du président de la République Émile Loubet.

Sa description

La statue élevée à la mémoire du sergent Lovy est en réalité un groupe statuaire car deux personnages sont représentés. Le sergent Lovy, blessé mortellement, la main droite posée sur la poitrine et le bras gauche tendu en direction de l'ennemi, essaye de conserver sa dignité en prenant appui sur la hampe du drapeau français. Son fusil gît au sol, coincé entre le pied gauche du militaire chaussé d’un brodequin et protégé par une guêtre, et une base en forme de chapiteau de colonne sur laquelle est juchée la République. Celle-ci, représentée sous les traits d’une femme coiffée du bonnet phrygien, est vêtue à l'antique comme une divinité « grecque, l’épaule dénudée, les pieds nus et joints. Elle semble dotée d’une force incroyable car elle retient de son seul bras droit la hampe à laquelle le sergent s'accroche. De l'autre bras, elle brandit une branche de laurier »[25], symbole de gloire, au-dessus du valeureux soldat expirant dans les plis du drapeau[26]. L'ensemble annonce les thèmes sculpturaux des monuments aux morts de la guerre de 1914-1918.

Thomsen a-t-il puisé son inspiration dans le monument de Fresnes-en-Woëvre (Meuse), groupe sculptural érigé en 1884[27] à la mémoire du général Jean-Auguste Margueritte (1823-1870), héros de la guerre franco-allemande de 1870 ? On y voit, en effet, qu'« un chasseur d'Afrique soutient le général blessé, qui se dresse en désignant de son épée, la direction de la charge[28] ». Il sera mutilé lors des combats de la Première Guerre mondiale (les statues seront décapitées par les Allemands).

L'inauguration du monument Lovy se déroule le dimanche sous la présidence du ministre de la Guerre Maurice Berteaux[29], accompagné du général Joseph Brugère, du général About, inspecteur des établissements de l'artillerie, du commandant Malesset et du capitaine Boichut. Toutefois, l’œuvre monumentale demeure inachevée au moment de l’inauguration, les ressources récoltées ayant été insuffisantes. L’entourage est encore absent et le piédestal offre un effet des plus regrettables du fait de la mésentente intervenue entre le statuaire et l’architecte[30]. Des démarches sont entreprises le auprès du ministère des Beaux-Arts en vue d’obtenir une subvention, les frais ayant été supérieurs aux fonds collectés : 22 422 francs contre 16 724 francs de recettes (10 921,60 francs recueillis par la Société de Paris et 5 802,55 francs, par le Comité de Tulle). Un arrêté du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts pris le aide à acquitter les dépenses entraînées par l’érection du monument[31].

Les faces du piédestal, œuvre de Joseph Auberty[32], architecte de la ville[33], portent les inscriptions suivantes :

▪ À L’ENFANT DE TROUPE / CHARLES JOSEPH LOVY / AU 2e TIRAILLEURS ALGÉRIENS / NÉ À TULLE LE 5 JUIN 1880 / MORT HÉROÏQUEMENT LE 29 MARS 1903 [face avant].

▪ MONUMENT ÉLEVÉ / PAR SOUSCRIPTION NATIONALE / LE 24 SEPTEMBRE 1905 [face latérale droite].

▪ MOURRONS S’IL LE FAUT ! / MAIS SAUVONS LES CAMARADES ! / QUANT À MOI / ILS NE M’AURONT PAS VIVANT / (DERNIÈRE PAROLE DE LOVY) [face arrière].

▪ AUX CORRÉZIENS / MORTS / POUR LA PATRIE [face latérale gauche].

Historique de ses déplacements

Depuis son érection, le monument Lovy a changé d'emplacement à diverses reprises. Il a quitté la place de la Promenade pour se trouver pendant plusieurs décennies sur le rond-point érigé devant la route longeant l'église Saint-Pierre et l'ancienne gendarmerie. Mais la création du parking à l’emplacement précis de l'ancienne gendarmerie, la mise en service de la déviation de la R.N. 89 et de la bretelle de raccordement de la R.N. 120 nécessitant l’aménagement du pont des Carmes, ont rendu incompatible le maintien de cette œuvre imposante sur le rond-point. Les autorités municipales ont décidé, en mars 1986, de le déplacer de quelques dizaines de mètres : la statue Lovy est restée quelques années « en dépôt » quai Baluze où elle était adossée au bâtiment en béton de l'ancien Office de tourisme (aujourd'hui détruit), en attendant de lui trouver un lieu d'affectation définitif.

Une association Les amis de Lovy s'est constituée en 1989 pour la sauvegarde du monument. Elle regroupe d'anciens enfants de troupe et des représentants d'associations départementales dont la section locale du Souvenir français[34]. Démonté, le monument est transporté puis reconstitué dans le quartier de la Gare rénové, sur le square du Souvenir français inauguré le , c'est-à-dire bien loin de l’endroit où les souscripteurs avaient voulu qu’il fût. Mais la statue est mal remontée sur son piédestal : les inscriptions gravées sur les faces subissent une rotation d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre[35].

Lovy quitte le quartier de la Gare en avril 2011[36] le temps nécessaire d'aménager une plate-forme multimodale sur cette zone. Le chantier terminé, l’œuvre de C. Thomsen est réinstallée à la fin de l'année sans le piédestal estimé démesuré par rapport à la taille de la statue. Cette décision ouvre une controverse avec les autorités municipales. Pour l’apaiser, la municipalité décide de remplacer le socle par un lutrin de verre de 60 × 40 cm comportant l'ensemble des inscriptions qui est apposé aux pieds de la statue[37]. À l'initiative de la section tulliste du Comité du Souvenir français, le lutrin est remplacé par une plaque de marbre noir reproduisant les inscriptions[38]. Le sort réservé au piédestal demeure en suspens. Le Comité du Souvenir français forme le projet de le récupérer pour l'installer au cimetière du Puy-Saint-Clair, soit près de tombeau de Lovy soit au carré militaire[39].

Le tombeau

Le tombeau de Charles Lovy se trouve au cimetière du Puy-Saint-Clair (no 241) dominant la ville. Le corps repose dans un sarcophage en forme de croix latine ramassée, posé sur quatre pieds en pierre. L’ensemble est adossé à un obélisque sur les faces duquel sont gravées les inscriptions suivantes :

▪ NÉ À TULLE / LE / 5 JUIN 1880 / MORT / AU CHAMP D’HONNEUR / LE 29 MARS 1903. Plaque ajoutée postérieurement : Sergent Charles LOVY / 1880-1903 / ancien enfant de troupe [face avant].

▪ OFFERT / PAR SES FRÈRES D’ARMES / 2e RGT. TIRAILLEURS / ALGÉRIENS [face latérale gauche].

▪ À MON FILS / BIEN AIMÉ / SA MÈRE / ET SA FAMILLE / SOUVENIRS / ÉTERNELS TIRAILLEURS / ALGÉRIENS [face latérale droite].

▪ Une croix et, au-dessous, une palme [face arrière].

Hommages

- À Tulle, existe une rue du Sergent-Lovy (dénomination donnée en remplacement de celle de rue de la Gare par délibération du conseil municipal en date du et confirmée par décision prise en 1944) ;

- À Brive, une rue porte aussi ce nom ;

- La caserne de La Botte de Tulle (construite en 1879 et démolie en 1976), à l'époque où elle abrita les enfants de troupe - école militaire préparatoire technique (c'est-à-dire à partir de 1924[40]) portait le nom de caserne Sergent-Lovy ;

- L'ancien gymnase de Tulle appelé gymnase Lovy[41] : propriété du ministère de la Défense, il fut acquis par la ville en 1989. Le gymnase actuel, rue de La Botte, a conservé la dénomination ;

- Il existe même le Bar Le Lovy créé depuis 1996 et situé, comme son nom l'indique, au numéro 11 bis de la rue du Sergent-Lovy, juste en face de la gare de Tulle (gérante : Madame Annie Négrerie)[42].

Articles connexes

- La région marocaine de l'Oriental

- La province marocaine de Figuig

Liens externes

Bibliographie non exhaustive

- Chambon, « La mort de Charles Lovy (Ksar-el-Azoudj, ) », L'Ami du drapeau (revue militaire illustrée), no 16, 6e année (), p. 241-256.

- René Fage, Le Sergent Lovy, conférence faite à l'Association corrézienne de Limoges, , Tulle, Impr. Crauffon, 47 pages.

- Robert Joudoux, « L'héroïque sacrifice du sergent Charles Joseph Lovy (1880-1903), de Tulle (première partie) », Lemouzi, no 201 (1er trim. 2012), p. 3-24 ; « La mémoire du sergent Charles Joseph Lovy et son monument à Tulle (seconde partie) », Lemouzi, no 202 (2e trim. 2012), p. 3-40.

Sources et références

- Archives de la Corrèze, commune de Tulle, acte de naissance no 247, année 1880 (page 130/293).

- Se reporter à la généalogie publiée dans Lemouzi, no 201 (1er trim. 2012), p. 15.

- Dénommée officiellement rue du Pont-Neuf par délibération du conseil municipal en date du , elle sera débaptisée en rue des Martyrs le pour rendre hommage aux victimes du précédent (voir Massacre de Tulle).

- « Registres paroissiaux, état civil et tables décennales - Recherche », sur Archives départementales de la Corrèze (consulté le ).

- L'école de Montreuil-sur-Mer qui a ouvert ses portes le sera fermée le au profit de l'E.M.P.T. de Tulle .

- L'âge de la majorité qui était de 25 ans sous l'Ancien Régime, a été réduite à 21 ans en 1792. Elle sera abaissée à 18 ans le .

- Duveyrier s'appelle aujourd'hui Zoubia.

- Carte satellite.

- Journal l'Abeille de la Nouvelle Orléans du , article « M Berteaux à Tulle ».

- Son nom exact était le « Grand Bazar de la Ville de Paris » (succursale de la Maison universelle) qui avait ouvert ses portes à Tulle le .

- http://www.cths.fr/an/prosopo.php?id=101357#.

- Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, 1905, p. 446.

- N. Brussan, « Le sergent Lovy », Lemouzi, , p. 83 (lire en ligne).

- Arch. départ. de la Corrèze E Dépôt 272/608 (Monument du sergent Lovy, 1904-1908) ; 2 O 1836 (Monument Lovy, 1905-1907) ; 1 M 110 : Inauguration du Monument Lovy (programme) et R 1378 (registre matricule de la subdivision de Tulle, classe 1900, vol. 1, no 152).

- « Deux statues et une histoire », sur La Gazette du Pays viganais, (consulté le ).

- « 10 janvier 2014, le sergent Blandan (1819-1842) nouvelle version », sur Manifestations pieds-noirs 2012, (consulté le ).

- « Le SERGENT BLANDAN », sur Musée d'histoire militaire, (consulté le ).

- « Statue du sergent Bobillot », sur parisavant.com (consulté le ).

- Dominique Perchet, Monument au sergent Bobillot, Paris, 11e arr. .

- Président : général de brigade Fournès ; 1er vice-président : commandant Ferrand ; 2e vice-président : lieutenant-colonel Jules Aronssohn. C’est ce dernier qui sera présent à l’inauguration du monument Lovy.

- « Tablettes limousines », Lemouzi, , p. 69.

- Il est enterré au cimetière communal de Montévrain, Seine-et-Marne.

- Le , Gabriel Vantalon, entrepreneur à Tulle, est chargé de construire le piédestal du monument à élever, sous la surveillance de Joseph Auberty, architecte de la ville. Un grand bal public est donné au profit du monument le à 9 heures du soir, à la halle à grains.

- Pour faire face aux dépenses occasionnées par la cérémonie d'inauguration et les fêtes à organiser, le conseil municipal vote l’ouverture, ce même , d’un crédit de 1 000 francs à prendre sur les ressources disponibles de l’exercice courant et d’une réserve de 800 francs à prélever sur le crédit consacré aux fêtes nationales (Archives départementales de la Corrèze E Dépôt 272/127).

- Ce geste était reproduit par la statue de la République qui se trouvait aux pieds du monument élevé, au Vigan, à la gloire du sergent Triaire (elle a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale .

- http://www.aet-association.org/aet/institution/historique/file.2005-05-19.7347146002.pdf.

- Notice no IA00036471, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Les Koubéens célèbres [Extrait du livre « Monuments en Exil » lIl] », (consulté le ).

- Le programme est le suivant : départ du ministre de Paris le à 8 heures 47 du soir ; arrivée à Tulle à 6 heures du matin puis visite de la Manufacture d’armes voisine de la gare ; entrée en ville à 8 heures et arrivée à la préfecture à 8 heures 20 ; réception officielle des autorités et des chefs de service avec leur personnel de 9 heures à 10 heures du matin ; inauguration du monument Lovy à 10 heures 30 ; banquet à midi ; départ de Tulle à 3 heures 34 et arrivée à Paris à 11 heures 59.

- Délibération du conseil municipal de Tulle en date du , Archives départementales de la Corrèze E Dépôt 272 / 127.

- Grâce à cet arrêté pris sur proposition du sous-secrétaire d’État aux Beaux-Arts, une subvention de 2 000 francs imputable sur le crédit des travaux d’art est accordée à la ville. Cette subvention servira notamment à payer l’entreprise Vantalon pour les travaux de terrassement et maçonnerie d’entourage du monument (octobre 1906), la peinture et la dorure des lettres (juin 1908).

- « Au sergent Lovy. Inauguration du monument. M. Berteaux à Tulle », Le Rappel (Paris), , p. 4 (lire en ligne).

- Fils de Jean Auberty, tailleur de pierre, et de Marie Teilhet, Joseph Auberty est né le à Tulle. Il est toujours architecte en 1931. Il habite alors 16, rue Félix-Vidalin (Arch. dép. de la Corrèze, recensement de population de la ville de Tulle de 1931).

- « Ils militent pour le rétablissement de la statue du sergent Lovy dans son état initial », La Montagne (Tulle), (lire en ligne).

- Plus précisément, les inscriptions qui se lisaient sur la face avant se retrouvèrent sur la face latérale droite ; celles de la face latérale droite, sur la face arrière ; celles de la face arrière, sur la face latérale gauche ; celles de la face latérale gauche, sur la face avant.

- « L'héroïque tirailleur a quitté le quartier », La Montagne (Tulle), (lire en ligne).

- « Un lutrin avec inscriptions remplacera le socle de la statue Lovy », La Montagne (Tulle), 2011. (lire en ligne).

- Albinet, Alain, « Une plaque informative sera installée mais la statue ne sera pas surélevée », La Montagne (Tulle), (lire en ligne).

- « Le Comité local a des projets dont un concerne Lovy », La Montagne (Tulle), (lire en ligne).

- Pour l'historique de l'E.M.P.T. de Tulle, se reporter notamment à au site suivant : http://www.aeit.eu/page-5728760.html.

- http://www.ville-tulle.fr/plan-interactif/gymnase-lovy.

- http://fr.kompass.com/c/madame-annie-negrerie/fr1327650/.