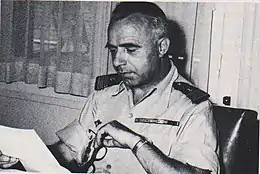

Charles Lacheroy

Charles Lacheroy (, Chalon-sur-Saône - , Rousset)[1] était un officier supérieur de l'armée de terre (colonel) ; il fut élève de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr entre 1925 et 1927 (promotion Maroc/Tunisie).

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 98 ans) Rousset |

| Nom de naissance |

Charles Paul Alexandre Lacheroy |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activité |

| Arme | |

|---|---|

| Grade militaire | |

| Conflits | |

| Distinctions |

Biographie

Première années

Son père, le sous-lieutenant Alexandre Charles Bernard Lacheroy, mobilisé en 1914 au 56e Régiment d'Infanterie, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre, est tué le à Fleury, devant le fort de Douaumont.

Élevé par son grand-père paternel, ancien combattant de la guerre franco-allemande de 1870, Charles Lacheroy entre à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1925 (après des études secondaires au Prytanée national militaire) et en sort en 1927, parmi les vingt premiers de sa promotion.

Il choisit, après sa scolarité à l'E.S.M., au vu de ses résultats et de ses souhaits, les troupes coloniales comme arme et plus précisément, l'infanterie en tant que subdivision d'arme ; il exerce alors ses compétences de jeune sous-lieutenant dans la 3e Compagnie méhariste saharienne du Levant (Proche-Orient), à Lattaquié en Syrie, et cela jusqu'en 1935.

En 1936, le capitaine Lacheroy est nommé officier instructeur du groupe aérien à Rabat (Maroc), et fait connaissance d'un tout jeune élève sous-lieutenant, polytechnicien, Antoine Argoud, qu'il retrouve une vingtaine d'années plus tard en Algérie.

En 1937, il épouse une jeune fille docteur en médecine ; de cette union naîtront trois enfants.

Seconde Guerre Mondiale

En 1940, il est accusé d'avoir aidé deux agents de la France libre venus de Londres. Il est donc arrêté et amené à Clermont-Ferrand pour y être jugé devant une cour martiale. Pierre Mendès France, alors lieutenant de l'armée de l'air, est son compagnon de cellule durant sa détention provisoire ; leur passion commune pour le latin les rapproche pour un temps[2].

La cour martiale ayant prononcé un non-lieu, il s'en retourne au Maroc et reçoit quelques mois plus tard, en juillet 1941, une affectation en Tunisie à l'état-major du général Jean de Lattre de Tassigny. En juin 1942, il est envoyé à Dakar auprès du général Salan (en juin 42, Salan n'était que colonel, il ne faut pas raconter n'importe quoi) pour y diriger le 4e bureau de son état-major[3]. Il rejoint Alger à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord et combat en Italie, au sein du 2e corps d'armée, à partir de juillet 1944. Puis, affecté à la 9e division d'infanterie coloniale, il participe à tous ses engagements militaires de la campagne de France (1944), depuis le Rhône jusqu'à la frontière de l'Autriche[3].

Guerres de décolonisation

En 1946, il est présent en Côte d'Ivoire en tant que chef du bataillon autonome de Côte d'Ivoire[3], et participe à l'écrasement des troubles fomentés par le Rassemblement démocratique africain[4], ce qui constitue sa première expérience de lutte anti-subversive et de combat contre le communisme international[2].

En janvier 1950, il est affecté à la Section d’études et d’information des troupes coloniales, chargée de préparer les jeunes officiers à servir dans les colonies[3].

C'est pendant cette période d'après-guerre que Charles Lacheroy côtoie et suit les cours de Robert Montagne, professeur Centre des hautes études d’administration musulmane (CHEAM), qu'il avait déjà rencontré en 1930 à l'occasion de son affectation au Levant[2].

En 1951, il part pour l'Indochine où le général Jean de Lattre de Tassigny lui confie le commandement de l'important secteur de Biên Hòa en Cochinchine, où il dispose plus de 5 000 hommes, réguliers et supplétifs. Sa mission est de sécuriser le secteur et de protéger la voie ferrée du train qui relie Saïgon à Đà Lạt. Par la suite, il se voit également chargé du secteur de Thủ Đức[3]. Ses forces sont alors fortes de 20 000 hommes. Mais constatant que le rapport de forces initialement favorable à l'armée française ne se traduit pas par une prépondérance sur le terrain, il étudie les stratégies des communistes vietnamiens et développe une pensée à la fois théorique et pragmatique sur la guerre menée par le Việt Minh[2]. En novembre 1952, il présente le résultat de ses réflexions dans une conférence prononcée devant les officiers de son secteur, Une arme du Viêt-minh : les hiérarchies parallèles. Cette conférence remporte un grand succès parmi ses subordonnés, ce qui incite Lacheroy à approfondir son travail[2].

Théoricien de la guerre révolutionnaire

Sur les bases de son expérience en Indochine, il développe son analyse de la guerre révolutionnaire telle qu’elle est menée par le Việt Minh. Décidé à rallier le haut-commandement à ses thèses[2], il demande à rentrer en France et obtient en 1953 le poste de directeur des études au sein du Centre d’études asiatiques et africaines (CEAA), devenu plus tard Centre militaire d’information et de spécialisation pour l’outre-mer (CMISOM). Il a alors le grade de lieutenant-colonel.

Le sommet de la hiérarchie étant peu perméable, il se concentre sur l'exposé de ses réflexions aux jeunes lieutenants et capitaines dont il assure la formation au CEAA. Beaucoup de ces jeunes officiers sont fascinés par les théories de leur professeur[2]. Parmi eux, le capitaine Paul-Alain Léger, qui jouera plus tard un grand rôle dans la bataille d'Alger et dans l'intoxication psychologique du FLN au travers de la Bleuite ; en effet, il effectue un stage au CEAA entre deux affectations en Extrême-Orient[5]. Un collègue enseignant au CEAA, André Blanché, par ailleurs journaliste au Monde, est enthousiasmé à la lecture des notes d'une de ses conférences, La campagne d’Indochine ou une leçon de guerre révolutionnaire. Surmontant les objections initiales de Lacheroy, Hubert Beuve-Méry décide d'en publier des extraits conséquents dans l'édition des 3 et 4 août 1954[2], ce qui permet aux thèses du théoricien d'être connues d'une partie du grand public.

Le 11 mai 1955, le colonel Lacheroy est convoqué aux Invalides par le général Augustin Guillaume, chef d'État-Major des armées. En effet, les fils du général Guillaume et du maréchal Juin suivent ses cours et ont fait partager leur enthousiasme à leurs pères respectifs. D'après Lacheroy, le général Guillaume se serait adressé à lui en ces termes : « Ah ! Alors c'est vous qui dites à nos enfants qu'on est des cons ! »[5]. Lacheroy lui ayant exposé sa théorie, le général Guillaume lui demande de donner une conférence le 12 mai, devant tout l'état-major[2]. Une semaine plus tard, il est nommé à l'État-Major de l'armée[5], et reçoit de nombreuses demandes de conférences[5] de la part de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'Institut des hautes études de Défense nationale, de l'École d'état-major, de l'École supérieure de guerre, etc.

En même temps que sa réputation se répand, ses réflexions sur « l’action psychologique » (tournée vers les indifférents ou les amis) et sur la « guerre psychologique » (tournée contre l’ennemi) s'affinent. Dépassant les seuls enseignements tirés de la Guerre d'Indochine, il propose désormais une vision globale de la guerre révolutionnaire que fomente le communisme international contre les pays occidentaux. Pour lui, l’Union Soviétique, après s'être ingérée en Asie, encercle psychologiquement et politiquement le continent européen en contournant ses défenses par le Moyen-Orient et l’Afrique[2]. Les indépendantistes locaux, faux-nez des communistes internationaux, appliquent un plan de « conquête des esprits » en cinq étapes successives. Ce scénario de la guerre révolutionnaire, présenté pour la première fois à la fin de 1955 dans sa conférence Scénario-type de guerre révolutionnaire, commence par un calme apparent, auquel succède une phase de terrorisme aveugle pour frapper les populations de terreur, puis une autre qui vise à transformer la passivité de la masse en guérilla active, une quatrième qui met en place d’une organisation militaire adossée à une organisation politico-administrative clandestine, et pour finir l'insurrection générale, appuyée par des troupes régulières[6]. Alors qu'éclatent les événements d'Algérie, Lacheroy a donc déjà perfectionné son corpus théorique.

Le 2 juillet 1957, il expose sa doctrine de la guerre révolutionnaire et contre-révolutionnaire dans une conférence à la Sorbonne. Tenue devant 2 000 officiers d'active et des réservistes, parmi lesquels le général Maurice Challe[2] mais aussi les jeunes Valéry Giscard d'Estaing et Michel Poniatowski[7], elle s'intitule Guerre révolutionnaire et Arme psychologique et a un grand retentissement[6], portant le rayonnement de Lacheroy à son apogée[2]. À la suite de la conférence, de multiples comptes-rendus en sont publiés dans le presse, et un éditorialiste du Figaro écrit même : « Maintenant, je sais qui, un jour, sera le grand chef de l’armée française… »[2].

Le colonel Lacheroy est le premier à enseigner une théorie sur la responsabilité des armées modernes dans la conceptualisation et l'aggravation de la guerre révolutionnaire[2], et ouvre donc une véritable « École stratégique française de la guerre révolutionnaire »[8].

Conseiller du ministre de la Défense

En 1956, il est appelé auprès du ministre de la Défense Maurice Bourgès-Maunoury pour devenir son conseiller. Disposant de toute la confiance du ministre, qui adhère à ses théories, il est chargé du contrôle de la presse pour lutter contre ce qu'ils appellent tous les deux une « entreprise de démoralisation malfaisante de l’armée ». Avec son équipe, il procède donc à des saisies, chez des journaux à grands tirages comme France Observateur, L'Express et Témoignage chrétien comme auprès de publications plus modestes, qui ne parviennent parfois pas à se relever du fait du manque à gagner généré par la saisie[2].

Avec l'aval du ministre de la Défense, Lacheroy réforme une partie de la doctrine militaire[9] - [10] et fait adopter une nouvelle organisation des états-majors en adjoignant un 5e bureau aux quatre déjà existants[2]. Ce Cinquième Bureau, chargé de l'action psychologique, est l'application de sa théorie du troisième homme, selon laquelle les chefs militaires doivent non seulement prendre en compte le contexte opérationnel, la logistique, mais également l'aspect humain[6].

Le colonel Lacheroy est maintenu dans ses fonctions de conseiller par André Morice, le successeur de Bourgès-Maunoury — ce dernier ayant pris la présidence du Conseil en juin 1957.

En février 1958, Jacques Chaban-Delmas, successeur d'André Morice, décide de limoger le colonel Lacheroy. Il semblerait que cette rupture soit dû au mécontentement dont a fait preuve le ministre par rapport aux activités de liaison avec la presse dont était chargé Lacheroy[2].

Guerre d'Algérie

En février 1958, il est muté dans le nord du Constantinois en tant qu'adjoint au commandant de la 7e division mécanique rapide, le général Huet. Cette mutation peut être perçue comme un désaveu, étant donné qu'elle le fait intégrer une unité dont la conception stratégique est opposée à ses théories[2].

Le marque le début du Putsch d'Alger. De retour à Alger, il est immédiatement nommé par le général Salan directeur des services de l'information et de l'action psychologique de la Délégation générale à Alger. Le 16 mai 1958, le général Salan le choisit pour porte-parole auprès du Comité de salut public. Grâce aux services du 5e bureau, il incite les musulmans d'Alger à se rendre au Forum le 16 mai pour y manifester leur soutien au Comité et à la politique d'intégration de l'Algérie à la France. Cette manifestation est un grand succès et démontre l'efficacité des structures d'action psychologique qu'il a contribué à mettre en place[2].

Lors des élections législatives françaises de 1958, le Président Charles de Gaulle affirme qu'il souhaite que la liberté de vote en Algérie soit totale. Toutefois, Jacques Soustelle, le ministre de l'Information de de Gaulle, donne des ordres pour que le scrutin algérien soit influencé[11]. Les militaires présents en Algérie, sous la direction des services de Lacheroy, s'y appliquent avec zèle et s'efforcent d'obtenir l'élection de candidats favorables à l'Algérie française[2]. Une intense propagande et des entraves répétées à la liberté d'expression des candidats « libéraux » ont lieu. Finalement, les 43 musulmans et 21 Européens élus sont tous favorables à l'intégration de l'Algérie à la France, aucun candidat « libéral » n'ayant pu se présenter[11].

Au cours de cette période, le colonel Lacheroy tient une conférence de presse quotidienne, moment privilégié où il donne ses consignes à la presse écrite et aux organes de radio, et présente la position de la Délégation générale aux journalistes français et étrangers[2]. Comme à l'époque où il officiait auprès de Maurice Bourgès-Maunoury, il procède à des saisies de journaux en Algérie, avec un point culminant en 1958, année pendant laquelle 78 saisies sont effectuées[2]. Il n'hésite pas non plus à censurer les déclarations des ministres quand ces dernières s'éloignent de la ligne de l'Algérie française. En juillet 1958, il est ainsi amené à corriger les propos dans lesquels André Malraux reconnaît implicitement l'usage de la torture en Algérie. De Gaulle — qui a déjà amorcé sa volte-face sur l'Algérie et commence à se méfier des officiers pro-Algérie française — cherche à le faire limoger à cette occasion, mais il n'y parvient pas[11].

En décembre 1958, il est rappelé à Paris en même temps que le général Raoul Salan et est nommé conférencier à l'École supérieure de guerre pour la chaire d'action psychologique en juin 1959. De Gaulle ayant fait annuler cette nomination[2], il se voit affecté à la direction de l'École supérieure des officiers de réserve spécialistes d'état-major (ESORSEM).

Après son départ d'Alger, le colonel Jean Gardes — à la tête du 5e bureau de l'état-major d'Alger — poursuivra l’œuvre de Charles Lacheroy, en employant l'action psychologique pour favoriser auprès des populations la politique d'intégration à la France, même après que le gouvernement gaulliste ait tourné casaque[12] - [13]. Lacheroy sera d'ailleurs appelé à témoigner au « procès des barricades » où le colonel Gardes est mis en cause pour son action au 5e bureau pendant la semaine des barricades.

C'est pendant l'année 1958 que Lacheroy se rapproche des cercles catholiques nationalistes de la Cité catholique et de l’activiste Georges Sauge[2].

Putsch des généraux

En désaccord total avec la politique d'autodétermination voulue par le général de Gaulle en Algérie, il mène des actions clandestines depuis son bureau de l'École militaire à Paris[14]. Les conjurés, notamment les généraux André Zeller, Maurice Challe, Edmond Jouhaud et Paul Gardy ainsi que les colonels Yves Godard, Jean Gardes, Antoine Argoud et Joseph Broizat, profitent de ce lieu dans un bâtiment peu animé pour se réunir et préparer le putsch des généraux.

Il revient en Algérie le 16 avril 1961[15], car il est chargé de précéder les généraux putschistes à Alger et d'effectuer les préparatifs nécessaires. Le général Gardy affirme que Lacheroy, dépassé par les évènements, prendra du retard, ce qui obligera les putschistes à repousser le début des opérations d'une journée[16].

Pendant le putsch, il est chargé par le général Maurice Challe de l'action psychologique et de l'information[14]. Lui et le colonel Jean Gardes sont en contact avec les civils de l'Organisation de l'armée secrète - à laquelle ils n'appartiennent pas encore - et qu'ils les chargent de retrouver Jacques Coup de Fréjac, le directeur de l'information à la Délégation générale d'Alger qui a échappé au coup de filet des rebelles[17]. Après l'échec du mouvement, il disparaît.

Il est destitué officiellement de ses fonctions d'officier supérieur par décret du 5 mai 1961, et le 11 juillet suivant, le haut tribunal militaire présidé par Maurice Patin le juge par contumace et le condamne à la peine de mort pour sa participation au putsch[14].

Après le putsch d'Alger, De Gaulle interdit dans les écoles militaires l'enseignement de la doctrine d'action psychologique du colonel Lacheroy[7].

Activités dans l'OAS

Il rejoint ensuite l'Espagne et vient renforcer la branche madrilène de l'OAS[15], où il côtoie Antoine Argoud, Pierre Lagaillarde et Joseph Ortiz.

Assigné à résidence aux Canaries par le gouvernement espagnol en octobre 1961, il est finalement autorisé à s’installer en 1962 à Palma de Majorque où il exerce la profession d’agent immobilier[15]. Cet exil en Espagne se prolonge jusqu'en 1968.

Le 10 juillet 1964, le colonel Lacheroy fait l'objet d'une autre condamnation par défaut à dix ans de détention criminelle par la Cour de sûreté de l'État, pour complot contre l'autorité de l'État, en raison de ses activités postérieures au putsch[14].

Amnistie et fin de vie

En 1968, l'amnistie proposée par le général de Gaulle et votée ensuite par l'Assemblée nationale et le Sénat en faveur des anciens membres de l'OAS condamnés notamment par la cour de sûreté de l'État ou par d'autres tribunaux d'exception en 1961 ou les années suivantes, lui permet de regagner Paris afin de bénéficier notamment de sa pension de retraite en tant qu'officier supérieur de l'armée de terre.

Écrits et conférences

Une arme du Viêt-minh : les hiérarchies parallèles (1952)

Selon Charles Lacheroy, la force du Việt Minh réside dans son contrôle de l'individu, et ce contrôle s'effectue par le biais de hiérarchies parallèles, qui sont l'outil d'un contrôle à la fois horizontal et vertical[2].

« En Sud Viêt Nam, les habitants […] sont enfermés dans un système de coercition d’une perfection machiavélique dont il est très difficile de s’évader et à l’intérieur duquel il n’y a place que pour le dévouement ou au moins l’obéissance. Ce système est celui des hiérarchies parallèles. »

La hiérarchie territoriale progresse de l'échelon du village jusqu'à celui de la nation. La hiérarchie des organisations d'État (mouvements de jeunes hommes, jeunes femmes, syndicats paysans, associations de personnes âgées etc.) sépare les individus selon leurs caractéristiques d'âge, de sexe, de religion et de profession et construit une hiérarchie parallèle, soumise depuis le sommet aux directives du parti. Le parti lui-même, qui rassemble environ 10% de la population, mais exerce à la fois un contrôle sur les membres et les non-membres. Enfin, la hiérarchie militaire est évidemment fondamentale en cas de guerre révolutionnaire.

Cette prise en main des corps permet d'assurer la prise en main des âmes : « quand on tient bien un verre, voyez-vous, on verse dedans ce que l'on veut, mais si le verre tremble ou est tenu de travers, vous ne verserez pas beaucoup de liquide dedans. »

Pour Lacheroy, face à une organisation si efficace, les méthodes conventionnelles n'ont que peu d'effets, comme il l'a lui-même constaté en Indochine. D'après lui :

« il faut savoir ce que l’on veut. […] Dans le domaine militaire pur, quand un des adversaires prend l’initiative de mettre en œuvre une arme nouvelle plus ou moins défendue par la réglementation internationale, l’autre adversaire ne se contente pas d’épiloguer sur son aspect déloyal, voire révoltant pour la conscience humaine… La lutte, parvenue au degré d’âpreté qu’elle a atteint, ne se gagnera pas sans une mobilisation totale et dure des arrières. »

La campagne d’Indochine ou une leçon de guerre révolutionnaire (1954)

De larges extraits de cette conférence furent publiés dans Le Monde dans l'édition des 3 et 4 août 1954[5].

Action Viet Minh et communiste en Indochine, ou une leçon de guerre révolutionnaire (1955)

Cette conférence a été prononcée par Lacheroy le 25 avril 1955 à l'Institut des hautes études de Défense nationale. Il la réitère devant l'état-major des armées le 12 mai 1955, au lendemain de sa rencontre avec le général Augustin Guillaume.

Scénario-type de guerre révolutionnaire (1955)

C'est durant cette conférence que le colonel Lacheroy expose pour la première fois sa conception des cinq étapes de la guerre révolutionnaire. S'abstrayant de la Guerre d'Indochine qui était le cadre quasi-unique de ses préoccupations dans ses conférences précédentes[9], il dégage les traits généraux du déroulement d'une guerre révolutionnaire, séparée en cinq phases :

- une période de paix apparente, marquée par quelques attentats pour provoquer l'intérêt grandissant des médias internationaux ;

- une phase de terrorisme aveugle visant à terroriser les populations et provoquer leur apathie ;

- une radicalisation des populations qui sont poussées de la passivité vers l'activisme et la guérilla ;

- la mise en place d’une organisation politico-administrative clandestine adossée à une organisation militaire ;

- l'insurrection générale, à l'aide des troupes régulières formées pendant la phase précédente.

C'est cette théorie qui sera utilisée par Lacheroy pour analyser la Guerre d'Algérie qui débutera un an plus tard.

Guerre révolutionnaire et Arme psychologique (1957)

Cette conférence, tenue le 2 juillet 1957 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne devant un public de 2 000 officiers d'active et des réservistes, vise à introduire la doctrine de l'action psychologique[6]. D'après lui, « si l'arme psychologique peut et doit être mise en œuvre dans toutes les guerres, c'est dans celle de style révolutionnaire qu'elle trouve sa place de prédilection ». À rebours de la vision prépondérante depuis la Seconde Guerre mondiale, il combat l'idée selon laquelle la guerre devient une affaire exclusivement militaire et dans laquelle l'aspect humain est négligeable :

« Lorsque la bombe d'Hiroshima paracheva l'écrasement du Japon, lorsque sur le cuirassé Amiral Missouri, dans le Pacifique, s'abaissa le rideau sur une tragédie qui avait commencé six ans plus tôt aux frontières dé Pologne, on pouvait penser que l'art militaire allait prendre une nouvelle forme tenant beaucoup moins compte que par le passé des valeurs humaines, que nous allions vers la guerre « à presse-boutons ». Or, depuis cette date, c'est-à-dire depuis douze ans, il y a eu tous les jours des officiers et des soldats Français qui sont morts sur un coin du globe, pour leur Patrie, et ce n'était pas à une guerre « presse-boutons » qu'ils avaient à faire face, mais à des formes variées de conflits, conflits insurrectionnels, guerres idéologiques, etc. c'est-à-dire en fin de compte à des « guerres révolutionnaires» et l’on s'apercevait - plus qu'à aucune autre époque et plus que dans toute autre forme de conflit - que les valeurs humaines s'y révélaient prépondérantes. [...]

En Indochine, comme en Chine, comme en Corée, comme ailleurs, nous constatons que le plus fort semble battu par le plus faible. Pourquoi ? Parce que les normes qui nous servaient à peser les forces en présence, ces normes traditionnelles, sont mortes. Nous avons à faire face à une forme de guerre nouvelle, nouvelle dans ses conceptions et nouvelle dans ses réalisations. C'est cette forme de guerre qui est celle que nous appelons la « guerre révolutionnaire ». »

Pour tenir compte de ces valeurs prépondérantes, le colonel Lacheroy préconise l'emploi de l'arme psychologique, c'est-à-dire « la prise en main des populations qui servent de support à cette guerre et au milieu desquelles elle se passe », sans quoi tout est perdu d'avance. C'est donc que « la guerre révolutionnaire qui est une guerre avec la masse et où la masse est à prendre ». Mais pour Lacheroy, la prise en main des masses n'est pas une question de mérites comparés des deux idéologies aux prises et des deux systèmes de valeurs des belligérants : c'est avant tout une question de techniques, et ces techniques forment la base de l'action psychologique.

Lacheroy évoque à cette occasion les hiérarchies parallèles du Việt Minh, qui avaient fait déjà l'objet de sa conférence de 1952. Pour adapter l'armée française à ce nouveau type de guerre, il défend la prise en compte de l'aspect humain dans les décisions militaires :

« Je suis parti de cette idée qu'à notre époque et dans des guerres comme celle-là il n'y a plus de problèmes militaires qui se présentent aux chefs sans incidence civile ; sans un aspect psychologique, soit de protection de nos amis, soit de dégradation du moral de l'adversaire ; sans un aspect information - dans une guerre comme celle-là il faut informer de façon à avoir l'opinion générale pour soi - ; sans avoir à toucher certains réflexes sociaux car nous sommes devenus des êtres sociaux qui réagissent à tout sous l'angle social. Certaines mesures qui présentent un aspect mauvais sous l'angle social sont plus mauvaises pour la conduite de la guerre que certains obus ou certains canons.

Affaires civiles, psychologiques, informations, questions sociales, il y a place là-dedans aux échelons élevés du commandement pour ce que j'appelle le troisième homme. Traditionnellement, il existe aux échelons élevés du commandement, pour aider le chef à penser et à décider, deux sous-chefs, le sous-chef tactique qui présente les problèmes opérationnels et le sous-chef logistique qui soutient ces problèmes opérationnels. C'en est fini, ou il faut que ce soit fini. Il faut qu'apparaisse un troisième homme au même plan que les deux autres qui, lui, présentera tous les aspects humains, le support humain de la guerre, non pas lorsque la décision est prise, lorsque tout est terminé [...] non ! mais au moment de l'élaboration de la décision. Le Chef en tiendra compte, beaucoup, un peu ou pas du tout, en fin de compte c'est lui qui décide et une fois qu'il a décidé tout le monde a assez de souplesse intellectuelle pour faire que la décision qui est prise soit appliquée aussi bien que si c'était la sienne même qu'on avait choisie. »

Le colonel rappelle également les cinq phases de la guerre révolutionnaire, exposées dans sa précédente conférence Scénario-type de guerre révolutionnaire.

Ensuite, Charles Lacheroy propose l'évolution de l'emploi des troupes de pacifications. Pour lui, les unités destinées à lutter contre les révolutionnaires doivent être subordonnés à des responsable de secteurs, ces derniers étant pleinement au fait du terrain et des techniques d'action psychologiques. Le système de valeurs intrinsèque à l'armée doit aussi être renversé :

« C'est vers [des] unités aussi petites que possible, d'hommes d'élite aptes à la guerre révolutionnaire qu'il faut que nous orientions nos formes d'instructions. [...] II faut sélectionner les gens à rebours. Nous avons pris l'habitude de sélectionner les gens à la qualité du matériel servi. Le plus intelligent fait marcher le radar, le plus bête est voltigeur. Que nos ingénieurs se montrent donc capables de faire des radars qui marchent avec des imbéciles ! C'est le plus intelligent qui doit être voltigeur dans cette guerre révolutionnaire vous le sentez comme moi. »

Le colonel conclut enfin en rappelant la défaite française en Indochine :

« Nous sommes de nombreux officiers à penser que nous n'aurons peut-être pas de guerre atomique, que nous n'aurons peut-être pas de guerre conventionnelle, mais des guerres révolutionnaires, hélas, nous en aurons beaucoup, nous en avons déjà ; nous ne faisons que cela. Alors, on voudrait bien que ça ne se termine pas toujours à Genève ! »

Livres dont il est l'auteur

- Charles Lacheroy, De Saint-Cyr à l’action psychologique. Mémoires d’un siècle, Panazol (Haute-Vienne), Lavauzelle, 2003, 203 p.

Controverses

La journaliste Marie-Monique Robin soutient dans ses enquêtes que l'usage massif de la torture était contenu dès l'origine dans les thèses de Charles Lacheroy, et que c'est entre autres sous son influence que la torture sera utilisée pendant la Guerre d'Algérie et dans les dictatures des années 1970 en Argentine et au Chili[18]. Mais Paul Villatoux, historien spécialiste de la guerre révolutionnaire, affirme[2] que cette affirmation tient plus de l'idéologie que des faits :

« Une étude récente va même jusqu’à attribuer [à Charles Lacheroy] la paternité des actes de torture en Algérie, affirmation gratuite que rien, dans les écrits, dans les propos comme dans la carrière du colonel Lacheroy, ne vient étayer. Que d’autres aient pu se réclamer de ses idées pour perpétuer de tels actes ne peut, à l’évidence, lui être imputé. »

Hommages

Depuis 2005, une vitrine est dédiée à Charles Lacheroy dans la Maison Maréchal Juin d'Aix-en-Provence. Inaugurée par l'Association pour la Mémoire de l'Empire Français, et en présence de la député-maire Maryse Joissains-Masini, elle présente des objets personnels mis à disposition par sa veuve Chantale Lacheroy et sa fille Françoise Lacheroy[19].

Filmographie

- Escadrons de la mort, l'école française , documentaire TV de Marie-Monique Robin (2003)

Références

- [Archives municipales de Chalon-sur-Saône, année 1906, acte de naissance no 418, cote 2E 113 (avec mentions marginales de mariage et de décès)]

- « Le colonel Lacheroy théoricien de l’action psychologique», par Paul Villatoux . In: Jauffret, Jean-Charles Des hommes et des femmes en guerre d’Algérie. Autrement , 2003 (collection Mémoires/Histoire). 574 pp. (ISBN 9782746704213). Ouvrage issu du colloque international d’histoire militaire comparée, coorganisé par l’Unité mixte de recherche du CNRS de Montpellier-III (États, Sociétés, Idéologies, Défense) et le Centre d’études d’histoire de la défense (château de Vincennes); Auditorium du CNRS, 7 et 8 octobre 2002

- Marie-Catherine et Paul Villatoux, « Aux origines de la « guerre révolutionnaire » : le colonel Lacheroy parle », Revue historique des armées, 268, , p. 45-53 (lire en ligne)

- Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsita, KAMERUN !, La Découverte,

- Marie Monique Robin, Escadrons de la mort, l'école française, La Découverte,

- Charles Lacheroy (conférence de), Guerre révolutionnaire et Arme psychologique, Ministère de la Défense Nationale, Service d'Action Psychologique et d'Information, 2 juillet 1957.

- Julien Le Gros (entretien avec David Servenay), « « La Septième Arme » : la BD qui illustre comment la guerre révolutionnaire a touché l'Afrique », Le Point,

- Charles Lacheroy, De Saint-Cyr à l'action psychologique : mémoires d'un siècle, Panazol, Lavauzelle, , 203 p. (ISBN 2-7025-0951-7)

- Géré, François., La guerre psychologique, Economica, (ISBN 2-7178-3231-9 et 978-2-7178-3231-0, OCLC 467937209, lire en ligne)

- TTA 117 : Instruction provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique, 29 juillet 1957, SHAAI

- Bernstein, Serge., La République gaullienne : 1958-1969, Seuil, (ISBN 2-02-010408-3 et 978-2-02-010408-1, OCLC 611446966, lire en ligne)

- « Le parquet demande l'inculpation pour atteinte à la sûreté de l'État du colonel Gardes et du commandant Filippi », Le Monde,

- J.-M. Théolleyre, « L'avocat général Mongin s'est référé aux dépositions faites à huis clos pour condamner l'attitude du colonel Gardes », Le Monde,

- « Le colonel Lacheroy, rentré en France jeudi a été aussitôt mis en liberté provisoire », Le Monde,

- L'association des amis de Raoul Salan, « Charles Lacheroy »

- Paul Gardy, Memento personnel, juin 1961.

- J.-M. Théolleyre, « L'avocat général fait état de nombreux documents établissant la minutieuse préparation du soulèvement », Le Monde,

- Marie-Monique Robin, « La torture, pilier de la « guerre antisubversive » et de l’ « école française » », sur Blog de Marie-Monique Robin,

- Robert Saucour, « AMEF : Inauguration d'une vitrine colonel Charles Lacheroy », sur Bab el Oued Story,

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

- Marie-Catherine et Paul Villatoux, « Aux origines de la « guerre révolutionnaire » : le colonel Lacheroy parle ». Revue historique des armées, 268 , 2012, p. 45-53. Mis en ligne le 16 septembre 2012; consulté le 28 janvier 2015.

- Marie-Catherine Villatoux, « Hogard et Némo. Deux théoriciens de la « guerre révolutionnaire » Revue historique des armées, no 232, 2003.

- Vidéo: Escadrons de la mort, l'école française, de Marie-Monique Robin