Bataille de Maya

La bataille de Maya, où combat du col de Maya, se déroule le au col de Maya, à l'ouest des Pyrénées, et oppose une armée impériale française commandée par le général Jean-Baptiste Drouet d'Erlon à une division britannique sous les ordres du général William Stewart. Bien qu'initialement surprises et dépassées numériquement, les troupes britanniques se battent avec vigueur, infligeant des pertes sévères aux assaillants français. Dans l'après-midi, ces derniers parviennent néanmoins à prendre le dessus sur leurs adversaires et à gagner du terrain avant que l'arrivée tardive de la 7e division britannique ne stabilise la situation. Les forces britanniques se dérobent alors à la faveur de la nuit sans que les Français ne se lancent résolument à leur poursuite. Cette bataille de la guerre d'indépendance espagnole s'inscrit dans une série d'affrontements plus large connue sous le nom de « bataille des Pyrénées », qui s'achève sur une victoire anglo-alliée incontestable.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Maya, Navarre, Espagne |

| Issue | Victoire française ou britannique selon les sources |

| 21 000 hommes | 6 000 hommes 4 canons |

| 2 100 tués ou blessés | 1 488 tués, blessés ou prisonniers 4 canons |

Guerre d'indépendance espagnole

Batailles

| Coordonnées | 43° 12′ nord, 1° 29′ ouest | |

|---|---|---|

Contexte

Le , les troupes anglo-alliées du marquis de Wellington remportent une victoire décisive sur l'armée française commandée par le roi Joseph Bonaparte et le maréchal Jourdan à Vitoria[1]. Les Alliés, au prix de 5 000 victimes dans leurs rangs, infligent une perte de 8 000 hommes aux Français et capturent toute leur artillerie à l'exception d'un obusier. Cet affrontement consacre la fin de l'Espagne napoléonienne et encourage les ennemis de Napoléon à poursuivre leur lutte contre la France au sein de la Sixième Coalition[2]. Les Français n'occupent plus à cette période que deux forteresses d'importance, Saint-Sébastien et Pampelune. Wellington entreprend le siège de la première ville avec l'appui de ses équipements de siège. Simultanément, les forces espagnoles investissent Pampelune mais, dépourvues d'artillerie lourde, n'ont d'autre choix que d'affamer la garnison française pour la contraindre à la reddition[3].

Le maréchal Jean-de-Dieu Soult prend le commandement de l'armée française le . Napoléon l'a chargé de « rétablir mes affaires en Espagne et de préserver Pampelune et Saint-Sébastien ». Rapidement, le duc de Dalmatie abolit la précédente organisation et rassemble ses 72 000 fantassins et ses 7 000 cavaliers dans une configuration totalement différente. La nouvelle armée d'Espagne se compose à présent d'une réserve et de trois « lieutenances » chacune équivalente à un corps d'armée[4]. À Vitoria, les artilleurs français ont abandonné 151 canons mais ont pu entraîner les chevaux dans leur fuite, et il suffit à l'administration militaire d'utiliser les pièces stockées dans l'arsenal de Bayonne pour réarmer les batteries françaises. Les neuf divisions d'infanterie reçoivent 72 canons, les deux divisions de cavalerie 12, la réserve de l'armée 32 et l'artillerie de réserve 24, pour un total de 140 pièces[5].

Le général Jean-Baptiste Drouet d'Erlon est nommé commandant de la lieutenance du Centre, forte de 20 957 hommes, comprenant les divisions Darmagnac, Abbé et Maransin. Le général Honoré Charles Reille dirige la lieutenance de Droite alignant 17 235 soldats et composée des divisions Foy, Maucune et Lamartinière. Enfin, le général Bertrand Clauzel est placé à la tête de la lieutenance de Gauche, rassemblant 17 218 hommes, avec sous ses ordres les divisions Conroux, Vandermaesen et Taupin. De manière confuse, les lieutenances ne combattent pas sur les positions qui leur ont été initialement assignées, et en , le « centre » commandé par Drouet d'Erlon opère en réalité sur le flanc droit[6]. Les 17 254 hommes composant la réserve sont placés sous le commandement du général Eugène-Casimir Villatte[7]. La cavalerie, forte de 7 147 sabres, est répartie en deux divisions respectivement aux ordres des généraux Anne-François-Charles Trelliard et Pierre-Benoît Soult[8].

Le , à l'aube, les Français évacuent le col de Maya[9], que le général anglais Rowland Hill s'empresse d'occuper avec deux brigades britanniques ; plus à l'est, les Portugais tiennent les cols d'Ispéguy et de Berderis[9]. À la fin du mois de , la 5e division anglo-portugaise assiège Saint-Sébastien pendant que la 1re division avec des unités espagnoles défend la ligne de la Bidassoa sur les côtes. La Light Division est à Bera, la 7e à Etxalar et la 2e au col de Maya. La division portugaise se trouve plus au sud et la 6e division est retournée à Doneztebe, alors que la 4e occupe le col de Roncevaux. Quant à la 3e division, elle est en réserve à Olague. La 2e division britannique et la division portugaise sont rattachées au corps de Hill. Rendu inquiet par la perspective d'avoir à mener le siège de deux forteresses en même temps, Wellington écrit : « nous ne sommes pas aussi forts que nous devrions l'être »[10].

Afin de soulager la garnison de Pampelune, Soult dirige le général d'Erlon sur Maya tandis que Reille et Clauzel sont chargés d'attaquer le col de Roncevaux au sud-est. Pendant ce temps, Villatte a pour mission de distraire les Alliés le long de la côte. Après avoir forcé les différents points de passage, les colonnes françaises doivent converger sur Pampelune. Les troupes de Reille, positionnées sur la côte, reçoivent l'ordre de se diriger à l'intérieur des terres afin de se joindre aux forces de Clauzel. Cependant, de fortes pluies ont rendu l'un des ponts inutilisables, obligeant les Français à repousser leur offensive de 24 heures pour permettre à Reille de rattraper son retard et d'être disponible à temps pour la suite des opérations[11].

Prélude

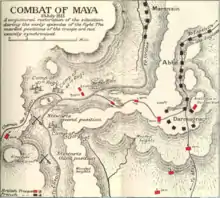

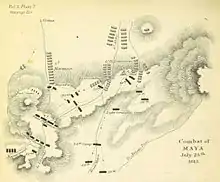

Hill commande les lignes de défense alliées depuis le col de Maya jusqu'à Aldudes. Le col de Maya est défendu par les brigades britanniques Pringle et Cameron appartenant à la 2e division du général William Stewart. La brigade portugaise Ashworth, également rattachée à la 2e division, est stationnée plus au sud au col d'Ispéguy. La division portugaise du général Silveira prolonge la ligne plus au sud avec la brigade Da Costa au col de Berderis et la brigade Campbell sur les hauteurs d'Aldudes[12]. L'historien Charles Oman affirme que les arrangements défensifs de Stewart sont « ridiculement incomplets ». Un certain nombre de troupes françaises sont présentes à Urdax, à seulement 6 km de Maya, mais le commandant britannique néglige d'envoyer des patrouilles en reconnaissance. La brigade Cameron, qu'accompagne quatre canons de la batterie portugaise Da Cunha, occupe une excellente position en travers de la route principale à l'extrémité ouest du col, mais la petite colline d'Aretesque, sur le versant opposé, n'est défendue que par un piquet de 80 hommes. La brigade Pringle se trouve 4 km plus au sud dans le village de Maya, à l'exception de ses quatre compagnies légères qui ont installé leur campement à proximité du col[13].

Pour détourner l'attention des Alliés de son attaque principale, Soult ordonne à la garde nationale locale de faire diversion en conduisant une fausse attaque à Aldudes. À l'aube du , la brigade Campbell tombe sur cette troupe de miliciens peu entraînée et la met en déroute[14]. Au bruit de la fusillade, Hill quitte son quartier général d'Elizondo et se rend à Aldudes pour se rendre compte de la situation, l'éloignant de Maya et de ses environs. Ce faisant, Hill ne fait toutefois qu'assumer ses responsabilités, la brigade Campbell faisant partie intégrante de son corps. Son subordonné Stewart est moins excusable qui, entendant les tirs, décide également de se rendre à Aldudes, privant la 2e division de son chef. En l'absence de Stewart, le commandement retombe sur le brigadier-général William Pringle, arrivé en Espagne deux jours auparavant et qui n'est pas du tout familier du terrain[15].

La route principale passant par le col de Maya émerge du côté français pour atteindre le village espagnol d'Urdax. À partir de cette localité, la route chemine à travers le col avant de redescendre vers Elizondo. Plus à l'est, le chemin de Gorospil qui démarre à Espelette passe tout près de la colline d'Aretesque, puis oblique à l'ouest le long du col et croise la route principale. Le chemin de Gorospil est plus tard renommé en « chemin des Anglais » après que les Britanniques l'aient remis en état. Le terrain très accidenté aux abords de la crête fournit aux assaillants un avantage dont d'Erlon entend bien profiter. Le commandant français fait avancer la division Maransin sur la route principale mais ordonne à ce général de se dissimuler à la vue des défenseurs jusqu'à ce que ses deux autres divisions s'emparent de l'extrémité est du col. Dans la matinée du , la division Darmagnac quitte Espelette par le chemin de Gorospil, suivie de très près par les troupes d'Abbé[16].

Déroulement de la bataille

Combats sur la crête est

Moyle Sherer, qui commande le piquet chargé de la défense de l'Aretesque, affirme apercevoir des mouvements de troupes dans le lointain. Un officier d'état-major dépêché sur place pour évaluer la situation fait porter en avant les quatre compagnies d'infanterie légère disponibles, faisant passer le nombre des défenseurs de la colline de 80 à 400 hommes. À 10 h 30 du matin, Drouet d'Erlon passe à l'attaque avec les huit compagnies d'infanterie légère de la division Darmagnac. Jaillissant de leur cachette, les tirailleurs français se précipitent en avant et commencent à déborder la colline, soutenus par le 16e léger formé en colonnes. Surpris, les fantassins britanniques parviennent néanmoins à repousser plusieurs assauts, mais alors que la fusillade continue de se dérouler, la division Darmagnac contourne l'obstacle et atteint le sommet est de la crête. Le 8e régiment d'infanterie de ligne en profite pour se déployer derrière la butte de l'Aretesque, rendant la fuite impossible pour ses défenseurs. Après 45 minutes de combat, le piquet et les quatre compagnies d'infanterie légère sont anéantis, perdant 260 tués ou blessés ainsi que six officiers et 140 hommes capturés indemnes par les Français[17].

Pris au dépourvu, Pringle lance sa brigade sur les assaillants pendant que lui-même court chercher la brigade Cameron stationnée sur le versant ouest du col. Les bataillons de Pringle, empruntant le chemin escarpé qui mène au versant est, entrent peu à peu en action. Le 34th Foot arrive le premier sur les lieux mais échoue à expulser les Français des hauteurs[18]. Un soldat du 34th se souvient : « le passage était étroit, raide et fatigant, le chargement très lourd, et les hommes essoufflés. Nous avons beaucoup peiné, mais il était trop tard — tous nos camarades avaient été tués, blessés ou capturés »[19]. Peu après 11 heures, les canons portugais ouvrent le feu, ce qui indique qu'une attaque sérieuse est en cours contre le col de Maya. Pringle ordonne au 50th Foot de la brigade Cameron de se diriger vers l'est à flanc de colline afin de déloger les troupes de Darmagnac de leur position ; simultanément, les 39th et 28th Foot de la brigade Pringle, engagés à la suite du 34th, attaquent à leur tour depuis la vallée[20].

Le 50th Foot ayant été repoussé, Pringle déploie l'aile droite du 92nd Foot (les Gordon Highlanders), soit près de 400 hommes, contre Darmagnac. Le général britannique coordonne personnellement l'attaque du 92nd avec celle du 28th tout juste arrivé sur place. Highlanders et fantassins français engagent alors un duel de mousqueterie à une distance de 110 m, au cours duquel les Français subissent probablement davantage de pertes que leurs adversaires mais où leur puissance de feu finit par prévaloir sur des Britanniques moins nombreux. Le demi-bataillon écossais est écrasé, perdant 60 % de son effectif, et doit reculer vers l'ouest où il fait sa jonction avec les soldats ralliés du 50th Foot. Sensiblement au même instant, le 28th se retire au bas de la colline en direction du village de Maya, bientôt rejoints par le 34th et peut-être aussi par le 39th de la brigade Pringle[21].

Combats sur la crête ouest

Voyant les Britanniques reculer, Drouet d'Erlon envoie deux bataillons descendre la colline afin d'accélérer leur retraite pendant que Darmagnac avec le gros de ses forces progresse vers l'ouest en longeant la ligne de crête. À ce moment, les premiers éléments de la division Maransin font leur apparition sur la route principale et la division Abbé, qui suit Darmagnac, débouche à son tour sur le champ de bataille. Devant la gravité de la situation, Cameron détache une partie des highlanders du 71st Foot pour stopper Darmagnac dont la ligne est maintenant précédée d'une masse compacte de tirailleurs. La première salve britannique est dévastatrice mais les Français, profitant de leur supériorité numérique, commencent à déborder les Écossais sur leurs flancs, forçant ces derniers à se retirer. À 14 heures, le général Stewart reparaît enfin à la tête de sa division et, voyant les Français maîtres du col, ordonne à ses troupes d'évacuer la crête et de se reformer un peu plus loin, comptant sur l'arrivée prochaine de la 7e division à qui Pringle a fait demander de l'aide[22].

Dans la confusion, deux canons portugais sont capturés par les Français alors qu'ils tentent de se retirer. Les équipages des deux autres pièces, sur le point de subir le même sort, précipitent les canons dans un ravin. La perte de ces canons — les seuls jamais perdus par Wellington au cours de sa carrière militaire — valent à Stewart d'être blâmé par le général en chef pour avoir annulé un ordre de Pringle demandant le retrait des pièces. Pendant ce temps, la division Darmagnac, complètement épuisée, est relevée en première ligne par la division Maransin, soutenue en arrière par les troupes d'Abbé. L'engagement s'interrompt alors pendant une demi-heure, le temps pour les soldats de Maransin d'arriver jusqu'au sommet. De son côté, Stewart au pied des collines déploie sa première ligne sur la route principale avec une partie des 71st et 92nd Foot ; une compagnie du 92nd placée sur un piton forme l'aile gauche. La seconde ligne, située à 274 m en arrière de la première, comprend un autre détachement du 71st et le 50th Foot[23].

Peu après 15 heures, la division Maransin relance l'attaque contre les troupes de Stewart. Elle est accueillie par une salve de la première ligne britannique qui se retire ensuite derrière la deuxième ligne pour s'y reformer. Cette dernière répète le processus et la brigade Cameron recule de cette manière sur approximativement 800 m. Les campements des 71th et 92nd Foots tombent aux mains des assaillants et beaucoup de soldats français abandonnent alors les rangs pour se joindre au pillage. Ceci, combiné à l'obstacle créé par l'alignement des tentes britanniques, sème le désordre dans la formation française et interrompt brièvement le combat. La division Maransin repart à l'assaut vers 16 h 30 mais est brusquement arrêtée dans son élan par une contre-attaque du 82nd Foot, tout juste arrivé sur les lieux. Attaché à la 7e division, mais situé à proximité du col, ce bataillon a en effet reçu l'ordre d'entrer à son tour dans l'action afin de soutenir Stewart. Passé l'instant de surprise, les Français se ressaisissent et parviennent à refouler peu à peu leurs adversaires. Sensiblement au même instant, Stewart est blessé d'une balle à la jambe, mais il insiste pour rester au commandement de ses troupes[24].

À 18 heures, le 6th Foot et le régiment de Brunswick-Oels de la brigade Barnes, venant de l'ouest, arrivent sur le champ de bataille. Empruntant l'extension ouest du « chemin des Anglais », ces 1 500 hommes tombent à l'improviste sur les soldats de Maransin qui ne s'attendent pas à une attaque dans cette direction[24]. Le bataillon du 103e de ligne est sévèrement malmené et perd 15 officiers sur 20[25]. Le 82nd Foot et les survivants de la brigade Cameron se rallient et repartent à l'attaque, profitant de la décontenance des soldats français pour les repousser au sommet de la colline. Drouet d'Erlon réagit en engageant une brigade fraîche de la division Abbé derrière laquelle les troupes de Maransin se regroupent. Le commandant français rappelle également l'une des brigades de Darmagnac qui s'est lancée à la poursuite de Pringle. Craignant d'avoir affaire à deux divisions d'infanterie britanniques au complet, d'Erlon se refuse à engager la division Abbé. La bataille s'achève finalement vers 20 heures avec les Français en possession du col de Maya et les Britanniques en position à proximité[26].

Bilan et conséquences

Hill arrive sur les lieux peu après la fin des combats. Il a déjà eu connaissance d'une lettre de Galbraith Lowry Cole à Wellington où Cole informe son supérieur qu'il a été attaqué au col de Roncevaux par 35 000 soldats français et a été obligé de se retirer sur Pampelune. La passe de Roncevaux ayant été forcée, Hill ordonne à Stewart et Barnes de battre en retraite. À minuit, ces derniers évacuent les lieux et se replient jusqu'à Elizondo. Épuisées par dix heures de combat ininterrompu, les troupes britanniques doivent abandonner leurs blessés graves et laissent en chemin de nombreux traînards. Drouet d'Erlon, qui s'attend à disputer un nouvel affrontement le lendemain matin, se lance tardivement à la poursuite de ses adversaires. Dans son rapport, il affirme avoir remporté une victoire, mais en des termes très modérés[25]. L'historien Michael Glover écrit que la défense de Stewart a été « mal gérée »[27].

La division Darmagnac laisse sur le terrain 1 400 hommes sur un effectif de 6 900. La division Maransin perd 600 soldats sur 6 000 et celle d'Abbé une centaine sur 8 000[28], dont le général de brigade Antoine Rignoux blessé. La brigade Cameron compte 800 hommes hors de combat, celle de Pringle 530 et celles de Barnes seulement 140[25]. Au total, 6 000 soldats britanniques ont été engagés et quatre canons ont été perdus. L'historien Digby Smith considère la bataille de Maya comme une victoire britannique[28]. Oman fait état chez les Britanniques de 144 tués, 994 blessés et 350 disparus pour un total de 1 488 pertes. Les pertes portugaises ne sont pas connues[29]. Wellington a plus tard admis que diviser ses forces pour assiéger simultanément Saint-Sébastien et Pampelune a été « l'une des plus grandes fautes que j'ai jamais commises à la guerre »[30].

Forces en présence

Ordre de bataille français

| Corps | Division | Effectif | Pertes | Brigade | Unités |

|---|---|---|---|---|---|

| Centre : général de division Jean-Baptiste Drouet d'Erlon | 2e division : général de division Jean Barthélemy Darmagnac | 6 961 | 1 400 | Général de brigade David Chassé | 16e régiment d'infanterie légère, 1 bataillon |

| 8e régiment d'infanterie de ligne, 1 bataillon | |||||

| 28e régiment d'infanterie de ligne, 2 bataillons | |||||

| Général de brigade Nicolas Gruardet | 51e régiment d'infanterie de ligne, 1 bataillon | ||||

| 54e régiment d'infanterie de ligne, 1 bataillon | |||||

| 75e régiment d'infanterie de ligne, 2 bataillons | |||||

| 3e division : général de division Louis Jean Nicolas Abbé | 8 030 | 100 | Général de brigade Antoine Rignoux | 27e régiment d'infanterie légère, 1 bataillon | |

| 63e régiment d'infanterie de ligne, 1 bataillon | |||||

| 64e régiment d'infanterie de ligne, 2 bataillons | |||||

| Général de brigade Charles-François Rémond | 5e régiment d'infanterie légère, 2 bataillons | ||||

| 94e régiment d'infanterie de ligne, 2 bataillons | |||||

| 95e régiment d'infanterie de ligne, 1 bataillon | |||||

| 6e division : général de division Jean-Pierre Maransin | 5 966 | 600 | Général de brigade Louis Paul Baille de Saint-Pol | 21e régiment d'infanterie légère, 1 bataillon | |

| 24e régiment d'infanterie de ligne, 1 bataillon | |||||

| 96e régiment d'infanterie de ligne, 1 bataillon | |||||

| Général de brigade Georges Alexis Mocquery | 28e régiment d'infanterie légère, 1 bataillon | ||||

| 101e régiment d'infanterie de ligne, 2 bataillons | |||||

| 103e régiment d'infanterie de ligne, 1 bataillon |

Ordre de bataille allié

| Corps | Division | Brigade | Unités | Pertes |

|---|---|---|---|---|

| Corps de Hill : lieutenant-général Rowland Hill | 2e division : lieutenant-général William Stewart | Major général William Henry Pringle | 28th Foot Regiment, 1er bataillon | 159 |

| 34th Foot Regiment, 2e bataillon | 168 | |||

| 39th Foot Regiment, 1er bataillon | 186 | |||

| 60th Foot Regiment, 5e bataillon, 1 compagnie | 44 | |||

| Batterie portugaise Da Cunha | 15[33] | |||

| Lieutenant-colonel John Cameron (en) | 50th Foot Regiment, 1er bataillon | 249 | ||

| 71st Foot Regiment, 1er bataillon | 196 | |||

| 92nd Foot Regiment, 1er bataillon | 343 | |||

| 60th Foot Regiment, 5e bataillon, 1 compagnie | voir ci-dessus | |||

| 7e division : lieutenant-général George Ramsay | Major général Edward Barnes | 6th Foot Regiment, 1er bataillon | 21 | |

| Régiment de Brunswick-Oels | 41 | |||

| Détaché | 82nd Foot Regiment, 1er bataillon | 79 | ||

Notes et références

- Smith 1998, p. 426.

- Glover 2001, p. 243 à 245.

- Glover 2001, p. 147 à 149.

- Glover 2001, p. 147.

- Oman 1996, p. 531 et 594.

- Oman 1996, p. 593 et 594.

- Oman 1996, p. 767.

- Oman 1996, p. 595 et 768.

- Oman 1996, p. 543.

- Glover 2001, p. 248 et 249.

- Oman 1996, p. 599 à 601.

- Oman 1996, p. 626.

- Oman 1996, p. 628.

- Oman 1996, p. 614.

- Oman 1996, p. 626 et 627.

- Oman 1996, p. 628 et 629.

- Oman 1996, p. 629 et 630.

- Oman 1996, p. 630-631.

- Glover 2001, p. 252.

- Oman 1996, p. 631 et 632.

- Oman 1996, p. 632.

- Oman 1996, p. 633 et 634.

- Oman 1996, p. 633 à 635.

- Oman 1996, p. 635-636.

- Oman 1996, p. 638-639.

- Oman 1996, p. 637.

- Glover 2001, p. 251.

- Smith 1998, p. 432-433.

- Oman 1996, p. 768-769.

- (en) Christopher Hibbert, Wellington : a Personal History, Da Capo Press, , 500 p. (ISBN 0-7382-0148-0), p. 138.

- Oman 1996, p. 765 et 766.

- Oman 1996, p. 768 et 769.

- Oman 1996, p. 773.

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Battle of Maya » (voir la liste des auteurs).

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Digby Smith, The Napoleonic Wars Data Book, Londres, Greenhill, , 582 p. (ISBN 1-85367-276-9).

- (en) Michael Glover, The Peninsular War 1807–1814, Londres, Penguin, , 431 p. (ISBN 0-14-139041-7).

- (en) Charles Oman, A History of the Peninsular War, vol. 6, Mechanicsburg, Stackpole, (ISBN 1-85367-635-7).