Siège de Bayonne (1814)

Le siège de Bayonne, qui a lieu du au [1], est la dernière phase de l'invasion du sud-ouest de la France par l'armée du marquis (plus tard duc) de Wellington. Il se solde par la reddition de la place après l'abdication de Napoléon Ier

| Date | du 27 février au 5 mai 1814 |

|---|---|

| Lieu | Bayonne |

| Issue | Levée du blocus après l'abdication de Napoléon |

| Pierre Thouvenot | John Hope |

| 13 000 hommes | 28 000 hommes |

Batailles

| Coordonnées | 43° 29′ 37″ nord, 1° 28′ 30″ ouest | |

|---|---|---|

|

|

|

_(14779770051).jpg.webp)

Contexte

Contexte stratégique

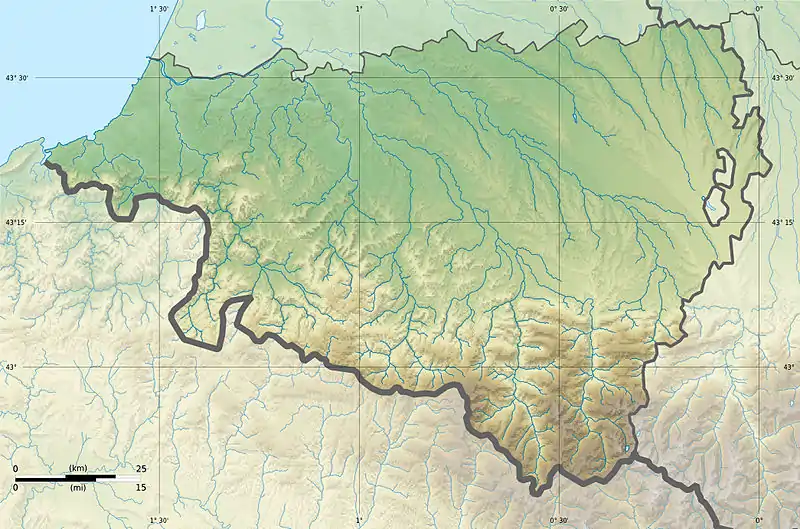

À la fin de l'été 1813, l'armée d'Espagne, sous les ordres du maréchal Soult, est repliée sur le versant français des Pyrénées. Le maréchal tente tout d'abord quelques offensives en Navarre et au Pays basque, pour essayer de débloquer la garnison de Saint-Sébastien[2]. Devant l'échec de ces tentatives et l'évolution du rapport de forces, le duc de Dalmatie tente de résister aux offensives anglo-espagnoles[3]. Le , Wellington franchit la Bidassoa, puis le , la Nivelle. La contre-offensive de Saint-Pierre-d'Irube sur les coteaux de Mouguerre échoue le , au lendemain de la bataille de la Nive, à écraser le corps isolé du général Rowland Hill[4]. Après une période de statu quo au mois de , Wellington reprend l'offensive et contraint Soult à se concentrer sur Orthez et à découvrir la place de Bayonne[5].

États des forces

Deux dynamiques contraires sont à l'œuvre dans les armées qui s'opposent. L'armée anglo-espagnole reçoit tout au long de la campagne de nombreux renforts qui lui permettent de combler ses pertes[6]. L'armée française se voit elle régulièrement ponctionnée d'unités rappelées en Allemagne puis dans l'est de la France. Cette disproportion des forces explique la capacité de Wellington à se séparer du corps de Hope devant Bayonne.

L'armée française a en outre de gros problèmes d'approvisionnement, tant à cause de la météo qui rend difficile le passage des convois qu'à cause du moral de la population, rétive aux réquisitions, quand elle ne se déclare pas ouvertement pro-anglaise ou royaliste.

Tout au long de la campagne, Soult a fait ériger deux camps retranchés au sud de la ville[7], qui s'ajoutent aux fortifications datant de Vauban et à la citadelle[1].

Déroulement

Investissement

Le , Wellington est à Saint-Jean-de-Luz pour planifier l'investissement de la place de Bayonne[8]. Le mauvais temps retarde l'exécution du plan et le général en chef est déjà reparti le 23 quand un pont de bateaux est lancé sur l'embouchure de l'Adour. Le 27, la place est totalement investie et les combats cessent.

Sortie de Bayonne

Le , le général Maucomble tente une sortie à la tête de 5 400 hommes[9]. Il surprend les premières lignes britanniques et parvient à capturer le général John Hope et à tuer le général Hay (en)[9], mais doit se replier. Le combat met hors de combat un peu moins d'un millier de soldats de part et d'autre.

Reddition

Thouvenot reçoit la nouvelle de l'abdication de l'Empereur dès le [10]. Il refuse dans un premier temps la reddition et ordonne même la sortie du 14. Il ne consent à discuter une suspension d'armes que le , lorsqu'un ordre écrit par le maréchal Soult en ce sens lui parvient[11]. Le blocus de la place est levé le [1].

Mémoire et monuments

Plusieurs installations, sur les lieux de la bataille, au nord de Bayonne, entretiennent la mémoire de ces événements. Ces lieux ont des histoires imbriquées, dans la mesure où l'aménagement du cimetière des Coldstream Guards fut organisé par M. Harvey (ancien de ce régiment lui-même) en 1830, alors que le cimetière des Third Foot Guards est un témoignage d'affection de Mlle Holborne de Bath à l'égard de son frère, officier de ce régiment, réalisé en 1876-1877.

En 1906, le général Zurlinden constate l'absence de monument français pour commémorer la mémoire des français tombés pendant la sortie du 14 avril 1814. En réponse, le Souvenir Français de Bayonne inaugure le 11 août 1907 le Monument de l'Aigle.

Aujourd'hui, la Ville de Bayonne assure l'entretien des deux "cimetières des Anglais" et une cérémonie de commémoration est organisée tous les ans le 14 avril par l'association du souvenir franco-britannique[12] - [13].

Monument aux morts de 1814

Situé entre l'avenue Grenet et l'avenue De Lattre de Tassigny, ce monument a été inauguré en 1907. Il est composé d'un obélisque sur un dé, tous deux en pierre d'Arrudy[14], décoré d'une petite mosaïque représentant la citadelle de Bayonne et orné d'une grande sculpture en bronze de Jacques Froment-Meurice, figurant un aigle blessé symbolisant l'Empire sous un drapeau, et la patte gauche sur un globe. Au dos du monument, des inscriptions célèbrent les soldats français morts lors du blocus de Bayonne, en particulier le combat du Boucau du 23 février, l'attaque de Saint-Étienne du et la sortie du .

Ensemble du monument vu depuis l'avenue Grenet.

Ensemble du monument vu depuis l'avenue Grenet. Détail de l'aigle et de la mosaïque.

Détail de l'aigle et de la mosaïque. Inscriptions au dos, du côté de l'avenue De-Lattre-de-Tassigny.

Inscriptions au dos, du côté de l'avenue De-Lattre-de-Tassigny. Signature de Jacques Froment-Meurice sur le bronze.

Signature de Jacques Froment-Meurice sur le bronze.

Cimetière des Coldstream Guards

Accessible depuis le chemin de Laharie, un petit cimetière entretient le souvenir des Coldstream Guards. Sur les lieux de la bataille du , un cerisier gardait la trace d'un boulet[15] - [16]. Autour de cet arbre, sur la gauche du vallon, des tombes furent rassemblées. Le terrain est acquis dès 1814 par les soldats britanniques. En 1830, une souscription eut lieu parmi les Coldstream Guards qui permit d'enclore le cimetière et de pérenniser les tombes[15] - [17] - [16]. On peut lire sur les stèles les noms de G. Callier et H. Sullivan, lieutenant-colonels, W.-G. Crofton, W. Burroughs, C.-L. White, J.-B. Shiffner et F. Holburne capitaines, F. Vachell, W. Pitt et W. Vane, enseignes, J. Hamilton, lieutenant. La pierre tombale du major-général Hay (en) est déplacée de l'église Saint-Étienne de Bayonne et rejoint l'enclos[17]. D'autres inscriptions indiquent que le cimetière fut restauré en 1877 grâce à Miss Holburne, de Bath, sœur d'un des officiers tués, et que la clôture est largement due à P.-A. Hurt, esquire, qui vécut à Amade, aujourd'hui Bayonne, et mourut en . Une plaque indique que ce cimetière reçut la visite de la reine Victoria le , avec la princesse Béatrice. Une autre plaque indique la venue du roi Édouard VII le .

Vue d'ensemble du cimetière.

Vue d'ensemble du cimetière. Stèle principale.

Stèle principale. Stèle de 1814 redécouverte et réinstallée en 1881.

Stèle de 1814 redécouverte et réinstallée en 1881. Plaque de la visite de Victoria en 1889.

Plaque de la visite de Victoria en 1889. Plaque de la visite d'Édouard VII en 1909.

Plaque de la visite d'Édouard VII en 1909. Stèle commémorant l'action et la générosité de P.-A. Hurt.

Stèle commémorant l'action et la générosité de P.-A. Hurt.

Cimetière des Third Guards

Accessible depuis la rue du Barrat, un deuxième cimetière abrite les dépouilles de capitaines anglais morts lors de la bataille du , à l'endroit du campement de leur troupe en 1814. Il semble qu'il ait été réalisé en 1876, par Miss Holbourne également. Il ne comporte que trois tombes. Au centre, celle du capitaine Holbourne est monumentalisée par un obélisque de grès rose. À sa gauche se trouve celle du capitaine Mahon, et à sa droite celle des capitaines White et Shiffner. Ils appartenaient tous au corps des Third Guards. On y trouve également les restes d'un arbre, avec une plaque métallique indiquant qu'au moment de l'inhumation, ce chêne, qui avait été touché par un boulet de canon, avait été taillé en croix avec les initiales des défunts incisées par leurs camarades[17].

Vue d'ensemble.

Vue d'ensemble. Les trois tombes, l'obélisque et le chêne.

Les trois tombes, l'obélisque et le chêne. Stèle.

Stèle. Inscription sur le chêne.

Inscription sur le chêne. Stèle du capitaine Mahon.

Stèle du capitaine Mahon. Stèle du capitaine Holburne.

Stèle du capitaine Holburne. Stèle des capitaines White et Shiffner.

Stèle des capitaines White et Shiffner.

Pour approfondir

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Antoine d'Arjuzon, Wellington, Paris, Perrin, , 426 p. (ISBN 2-262-01253-9)

- (en) David Gates, The Spanish Ulcer : A History of the Peninsular War, Da Capo Press, , 557 p. (ISBN 0-306-81083-2)

- Nicole Gotteri, Le Maréchal Soult, Charenton, Bernard Giovanangeli Éditeur, , 805 p. (ISBN 2-909034-21-6)

- (en) Digby Smith, The Greenhill Napoleonic Wars Data Book : Actions and Losses in Personnel, Colours, Standards and Artillery, 1792-1815, Londres, Greenhill Books, , 582 p. (ISBN 1-85367-276-9)

- Jean Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, vol. A-H, Paris, Fayard, , 1000 p. (ISBN 2-213-60485-1)

Notes et références

Notes

Références

- Tulard 1999, p. 185.

- Gotteri 2000, p. 538.

- Gotteri 2000, p. 545.

- Gotteri 2000, p. 554.

- Gotteri 2000, p. 560.

- Gotteri 2000, p. 552.

- Gotteri 2000, p. 547.

- d'Arjuzon 1999, p. 237.

- Tulard 1999, p. 185.

- Smith 1998, p. 524.

- Gates 2001, p. 467.

- Musée Basque et de l'histoire de Bayonne, « L'ombre de l'Empereur ou la Guerre oubliée - Bayonne 1814 », (consulté le )

- Ville de Bayonne, « Bayonne Magazine », Voir p. 32 "Les cimetières des Anglais", (consulté le )

- « e-monument.net », sur e-monument.net (consulté le ).

- F. Morel., Bayonne, vues historiques et descriptives, Bayonne, (lire en ligne), p 359 - 368.

- Edouard DUCERE, Le Blocus de 1814, (lire en ligne)

- « guide de Bayonne », sur ville de Bayonne.