Bataille de Roncevaux (1813)

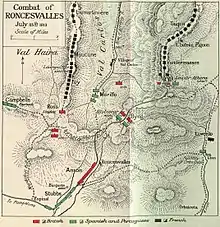

La bataille de Roncevaux se déroule le 25 juillet 1813 au col de Roncevaux, en Espagne, et oppose une armée impériale française aux ordres des généraux Bertrand Clauzel et Honoré Charles Reille à une force anglo-portugaise dirigée par le général Galbraith Lowry Cole. L'affrontement se solde par une victoire française.

| Date | 25 juillet 1813 |

|---|---|

| Lieu | Col de Roncevaux, Espagne |

| Issue | Victoire française |

| ~ 40 000 hommes | 11 000 hommes |

| 530 tués ou blessés | 350 tués ou blessés |

Guerre d'indépendance espagnole

Batailles

| Coordonnées | 43° 01′ 13″ nord, 1° 19′ 26″ ouest | |

|---|---|---|

|

|

|

|

Contexte

Le , les troupes anglo-alliées du marquis de Wellington remportent une victoire décisive sur l'armée française commandée par le roi Joseph Bonaparte et le maréchal Jourdan à Vitoria[1]. Les Alliés, au prix de 5 000 victimes dans leurs rangs, infligent une perte de 8 000 hommes aux Français et capturent toute leur artillerie à l'exception d'un obusier. Cet affrontement consacre la fin de l'Espagne napoléonienne et encourage les ennemis de Napoléon à poursuivre leur lutte contre la France au sein de la Sixième Coalition[2]. Les Français n'occupent plus à cette période que deux forteresses d'importance, Saint-Sébastien et Pampelune. Wellington entreprend le siège de la première ville avec l'appui de ses équipements de siège. Simultanément, les forces espagnoles investissent Pampelune mais, dépourvues d'artillerie lourde, n'ont d'autre choix que d'affamer la garnison française pour la contraindre à la reddition[3].

Le maréchal Jean-de-Dieu Soult prend le commandement de l'armée française le . Napoléon l'a chargé de « rétablir mes affaires en Espagne et de préserver Pampelune et Saint-Sébastien ». Rapidement, le duc de Dalmatie abolit la précédente organisation et rassemble ses 72 000 fantassins et ses 7 000 cavaliers dans une configuration totalement différente. La nouvelle armée d'Espagne se compose à présent d'une réserve et de trois « lieutenances » chacune équivalente à un corps d'armée[4]. À Vitoria, les artilleurs français ont abandonné 151 canons mais ont pu entraîner les chevaux dans leur fuite, et il suffit à l'administration militaire d'utiliser les pièces stockées dans l'arsenal de Bayonne pour réarmer les batteries françaises. Les neuf divisions d'infanterie reçoivent 72 canons, les deux divisions de cavalerie 12, la réserve de l'armée 32 et l'artillerie de réserve 24, pour un total de 140 pièces[5].

Le général Jean-Baptiste Drouet d'Erlon est nommé commandant de la lieutenance du Centre, forte de 20 957 hommes, comprenant les divisions Darmagnac, Abbé et Maransin. Le général Honoré Charles Reille dirige la lieutenance de Droite alignant 17 235 soldats et composée des divisions Foy, Maucune et Lamartinière. Enfin, le général Bertrand Clauzel est placé à la tête de la lieutenance de Gauche, rassemblant 17 218 hommes, avec sous ses ordres les divisions Conroux, Vandermaesen et Taupin[6]. Les 17 254 hommes composant la réserve sont placés sous le commandement du général Eugène-Casimir Villatte[7]. La cavalerie, forte de 7 147 sabres, est répartie en deux divisions respectivement aux ordres des généraux Anne-François-Charles Trelliard et Pierre-Benoît Soult[8].

Le 8 juillet, à l'aube, les Français évacuent le col de Maya[9], que le général anglais Rowland Hill s'empresse d'occuper avec deux brigades britanniques ; plus à l'est, les Portugais tiennent les cols d'Ispéguy et de Berderis[9]. À la fin du mois de juillet, la 5e division anglo-portugaise assiège Saint-Sébastien pendant que la 1re division avec des unités espagnoles défend la ligne de la Bidassoa sur les côtes. La Light Division est à Bera, la 7e à Etxalar et la 2e au col de Maya. La division portugaise se trouve plus au sud et la 6e division est retournée à Doneztebe, alors que la 4e occupe le col de Roncevaux Quant à la 3e division, elle est en réserve à Olague. La 2e division britannique et la division portugaise sont rattachées au corps de Hill. Rendu inquiet par la perspective d'avoir à mener le siège de deux forteresses en même temps, Wellington écrit : « nous ne sommes pas aussi forts que nous devrions l'être »[10].

Afin de soulager la garnison de Pampelune, Soult dirige le général d'Erlon sur Maya tandis que Reille et Clauzel sont chargés d'attaquer le col de Roncevaux au sud-est. Pendant ce temps, Villatte a pour mission de distraire les Alliés le long de la côte. Après avoir forcé les différents points de passage, les colonnes françaises doivent converger sur Pampelune. Les troupes de Reille, positionnées sur la côte, reçoivent l'ordre de se diriger à l'intérieur des terres afin de se joindre aux forces de Clauzel. Cependant, de fortes pluies ont rendu l'un des ponts inutilisables, obligeant les Français à repousser leur offensive de 24 heures pour permettre à Reille de rattraper son retard et d'être disponible à temps pour la suite des opérations[11].

Déroulement de la bataille

Le général Galbraith Lowry Cole occupe le col de Roncevaux avec sa 4e division, la division espagnole de Pablo Morillo et la brigade Byng de la 2e division britannique, soit 11 000 hommes au total. Entre 6 h et 9 h du matin, la brigade Byng est attaquée en force par les troupes de Clauzel mais Cole lui envoie rapidement des renforts. Les défenseurs parviennent à contenir les assauts français jusqu'à 17 h lorsqu'un épais brouillard s'abat sur le champ de bataille[12]. Les troupes alliées perdent 350 hommes contre 530 tués ou blessés pour leurs adversaires[13]. Troublé par une reconnaissance française sur son flanc droit et craignant d'être submergé par 36 000 Français tapis dans la brume, Cole décide d'abandonner le col et se replie vers Pampelune malgré les ordres lui prescrivant de défendre sa position « jusqu'à la dernière extrémité ». Wellington lui reproche par la suite de ne pas avoir rendu compte de ses agissements en temps opportun. La 3e division de Thomas Picton, forte de 6 000 hommes, rejoint Cole peu après mais doit battre à son tour en retraite sur les instances de Cole[14].

Bilan et conséquences

En raison du brouillard, les Français ne découvrent la fuite des Britanniques que le lendemain matin. Clauzel lance immédiatement la poursuite mais ses troupes n’accrochent l'arrière-garde de Cole qu'en fin d'après-midi. Pendant ce temps, le corps de Reille se perd en essayant de se frayer un chemin à travers les montagnes[15]. D'après Esdaile, une percée menée le 27 juillet depuis le col de Roncevaux par des troupes françaises sous le commandement direct de Soult arrive à moins de 16 km de Pampelune[16]. Les unités anglo-portugaises de Picton réussissent toutefois à occuper une excellente position défensive près du village de Sorauren, juste au nord de Pampelune[17].

Ayant mal interprété l'action de Drouet d'Erlon qu'il pense être chargé de la principale attaque française, et n'ayant reçu aucune nouvelle de Cole, Wellington passe la journée du 26 juillet à organiser sa défense en direction du col de Maya. Laissant Hill responsable du secteur, il se rend ensuite à Pampelune le 27 juillet pour évaluer la situation et ordonne à la 6e division de Pack de se joindre à celles de Cole et de Picton[18]. Wellington a plus tard admis que diviser ses forces pour assiéger simultanément Saint-Sébastien et Pampelune a été « l'une des plus grandes fautes que j'ai jamais commises à la guerre »[19].

Notes et références

- Smith 1998, p. 426.

- Glover 2001, p. 243 à 245.

- Glover 2001, p. 147 à 149.

- Glover 2001, p. 147.

- Oman 1996, p. 531 et 594.

- Oman 1996, p. 593 et 594.

- Oman 1996, p. 767.

- Oman 1996, p. 595 et 768.

- Oman 1996, p. 543.

- Glover 2001, p. 248 et 249.

- Oman 1996, p. 599 à 601.

- (en) David G. Chandler, Dictionary of the Napoleonic Wars, New York, Macmillan, (ISBN 0-02-523670-9), p. 384.

- Smith 1998, p. 432.

- Glover 2001, p. 252 et 253.

- Glover 2001, p. 253 et 254.

- (en) Charles J., The Peninsular War : A New History, London, Penguin Books, , 586 p. (ISBN 978-0-140-27370-0), p. 462.

- Glover 2001, p. 254.

- Glover 2001, p. 253.

- (en) Christopher Hibbert, Wellington : A Personal History, Da Capo Press, , 500 p. (ISBN 0-7382-0148-0), p. 138.

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Digby Smith, The Napoleonic Wars Data Book, Londres, Greenhill, , 582 p. (ISBN 978-1-853-67276-7).

- (en) Michael Glover, The Peninsular War 1807–1814, Londres, Penguin, , 431 p. (ISBN 0-14-139041-7).

- (en) Sir Charles Oman, A history of the Peninsular War, vol. 2 : January to September 1809, from the battle of Corunna to the end of the Talavera Campaign, London, Greenhill, (1re éd. 1995), 720 p. (ISBN 978-1-853-67589-8).

- Joseph Vidal de la Blache, L’évacuation de l’Espagne et l’invasion dans le Midi (juin 1813-avril 1814), t. 1, 1913, réed. P.R.N.G. Editions, 2019