L’art du relief rupestre est pratiqué par plusieurs civilisations au cours de l'Antiquité iranienne depuis la fin du IIIe millénaire av. J.‑C. jusqu’au VIIe siècle de notre ère. L’Iran, avec 90 panneaux connus en 2007 et répartis principalement dans les provinces de Fars, du Kurdistan, et du Khouzestan, compte la plus grande concentration moyen-orientale de reliefs rupestres antiques. Cette profusion s’explique par l’abondance du matériel rocheux dans l’Ouest de l’Iran. Elle procède également du fait que s’inspirant de ses prédécesseurs tant pour le choix des thèmes que pour celui des sites, chaque nouvel empire marque son avènement par la réalisation de nouveaux panneaux et fait ainsi évoluer l’art. Bien que typiquement iranienne, cette forme d’art représentatif est constamment influencée par l’extérieur. Elle s’exprime particulièrement sur des sites sacrés, à proximité de l’eau ou des routes commerciales antiques. Dès le VIIe siècle, les voyageurs occidentaux font mention de cet art original. Leur description s'affine à partir du XIVe siècle, et ils font l'objet de recherches scientifiques à partir du XIXe siècle. Les premiers reliefs sont des scènes d’investiture divine et de victoire sculptées par les Lullubis. La civilisation élamite réalise par la suite de grandes scènes religieuses et sacrées, à Izeh, puis les Assyriens commémorent leurs victoires militaires sur l’Élam. Sous l’impulsion de Darius le Grand, les Achéménides font du relief rupestre un art royal officiel à vocation principalement funéraire. Il sert ainsi la célébration de la royauté et de l’empire, à Behistun, Naqsh-e Rostam, et Persépolis. L’art s’hellénise avec les Séleucides, et l’influence grecque perdure sous les Parthes. L’art se provincialise alors, et reste confiné à l’usage de dynasties locales. Prenant la forme d’images figées, plates et frontales, il perd son caractère sacré pour prendre une tournure profane. À partir du IIIe siècle de notre ère, l’avènement de l’empire sassanide marque l’apogée du relief rupestre. À l’instar des Achéménides auxquels ils s’identifient, les Sassanides en font un art de cour, mais qui s’inspire principalement de l’iconographie parthe. Les premiers souverains font réaliser des scènes d’audiences, d’investitures, ou de victoires. Le caractère reste profane, le divin n’est alors mis en scène que pour légitimer la royauté. Plusieurs écoles artistiques s’expriment, utilisant des techniques permettant des réalisations de plus en plus complexes. Le détail devient très soigné, et la sculpture est de plus en plus détachée du plan rocheux. Sous Bahram II, de nouveaux sites sont sculptés tandis que les thèmes s’ouvrent aux images de chasse et aux scènes familiales. L’art rupestre tombe en désuétude pendant 2 siècles, alors que l’empire périclite. Il faut attendre une nouvelle expansion et le règne de Khosro II pour revoir encore une fois l’art du relief s’exprimer pour la dernière fois à Taq-e bostan. La finition des sculptures y est alors la plus perfectionnée. La conquête musulmane de la Perse met un terme à l’antiquité perse, et aucun relief n’est sculpté pendant 12 siècles. Au début du XIXe siècle de notre ère, alors que commence de l’ère moderne, les souverains Qajars font resurgir l’art antique du passé, et l’on voit les reliefs se disséminer en Iran. L’imagerie royale et les guerriers géants des reliefs imprègnent fortement la culture du pays dans laquelle ils constituent la base de récits poétiques et épiques. Elle, est également à la base de l'iconographie chevaleresque médiévale européenne.

Sommaire

Caractéristiques générales

Un art typique du plateau iranien

Plusieurs empires puissants ont vu le jour sur le plateau iranien dans l’Antiquité. Certains monarques cherchant à exprimer leur puissance et à affirmer leur pouvoir sur des supports pérennes. Utilisant pour cela le matériel rocheux dur particulièrement commun en Iran, ils font réaliser des fresques sculptées à même la pierre. Les mêmes lieux sont souvent utilisés par plusieurs empires successifs, créant ainsi de fait une continuité dans l’espace en plus de la continuité observée dans le temps. L’Iran, comptait 87 panneaux connus en 1984, dont la quasi-totalité se trouve dans les provinces de l'Ouest du pays: Fars, Khouzestan, et Kermanshah. Depuis, trois autres reliefs ont été découverts, auxquels s'ajoute un unique relief hors de l'Iran actuel, en Afghanistan. Ils constituent ainsi la plus grande concentration moyen-orientale de reliefs rupestres antiques. Ces éléments confèrent à cette pratique les caractères d’un art typiquement iranien[1],[2].

Un art millénaire

Les premiers reliefs, attribués aux Lullubis, sont réalisés dès le début du IIe millénaire av. J.‑C.. L’art rupestre élamite inspire ceux développés par les empires suivants, au point que des panneaux rupestres élamites, achéménides, séleucides, parthes, puis sassanides soient sculptés sur les mêmes lieux. Le caractère sacré de ces sites reste ainsi pérenne, comme à Naqsh-e Rostam, Behistun, ou Izeh. Le principe de représentation d’audiences assises sur un trône, les tenues vestimentaires, ou l’usage de plusieurs registres inspireront les reliefs achéménides[3].

Après s’être affranchis de la domination Parthe, et afin de légitimer leur dynastie, les Sassanides cherchent à incarner une continuité avec la dynastie Achéménide, fondatrice du premier empire perse. Ardachîr Ier est ainsi présenté par la tradition iranienne comme un descendant des Achéménides, et la légende qu’il inspire fait écho à celle de Cyrus le Grand. De plus, les Sassanides se heurtent fréquemment à l’expansion romaine et chrétienne, au cours des quatre siècles de leur règne. En parallèle avec la codification, l’organisation, puis l’établissement du zoroastrisme comme religion d’État, l’affirmation identitaire est utilisée comme lien fédérateur. Les Sassanides cherchent alors à développer et ranimer les traditions iraniennes que les époques parthe et séleucide n’ont pas éteintes. C’est donc logiquement que les rois sassanides reprennent à leur compte l’art du relief rupestre, et en réutilisent les sites les plus emblématiques. Au cours de la première partie de leur règne, cet art est porté à son apogée, et 38 panneaux sont ainsi sculptés en Iran, dont 30 dans la seule province de Fars, berceau de la dynastie[4],[5].

Les premiers rois sassanides font quasiment tous exécuter des fresques, à l’exception principale d’Ardachîr II (les règnes d’Hormizd Ier et Bahram III ont été trop brefs pour faire réaliser des panneaux). Les premiers siècles voient ainsi l’essentiel des reliefs sassanides être réalisés. Après cette période faste, l’art semble tomber en désuétude pendant deux siècles, au cours desquels plus aucun panneau n’est réalisé. Il faut attendre Khosro II, dernier souverain sassanide d’importance, pour que des fresques soient réalisées pour la dernière fois, à Taq-e Bostan. La tradition millénaire du relief rupestre ne survit pas à la fin de l’empire Sassanide. La conquête islamique de la Perse, au VIIe siècle de notre ère, et l’avènement du Moyen Âge perse mettent fin à cet art antique[4].

Un art ouvert aux influences extérieures

Bien que typiques, et à l’instar de la plupart des autres arts développés sur le plateau iranien, les reliefs rupestres intègrent des influences non iraniennes au fil de l’histoire et de l’évolution des empires. Ainsi, l’art développé au cours des périodes proto, paléo, médio, et néo-élamites subit des influences variées, au gré du déplacement des frontières géopolitiques faisant passer l’Élam tantôt sous influence mésopotamienne, tantôt sous influence iranienne. L’art rupestre élamite n’échappe pas à ces tendances, mais possède des caractères qui lui sont tout à fait propres, au premier rang desquels, l’importance constante donnée à la religion[6],[3].

Les tombeaux rupestres achéménides constituent des représentations fidèles des palais royaux. Les reliefs très détaillés témoignent du style architectural de l’architecture perse, original car combinant et synthétisant des influences artistiques provenant de tout l’empire. Colonnades ioniennes, corniches de portes égyptiennes, protomés animaux d’inspiration assyrienne et mésopotamienne marquent donc également les reliefs de cette époque[7].

L’influence hellénistique se fait sentir à partir de l’arrivée d'Alexandre le Grand, et des Séleucides. Elle se retrouve en partie dans l’art parthe au travers d’inscriptions grecques, de la présence de symboles tels que les victoires ailées, ou de représentations syncrétiques d’Héraclès/Véréthragna. Elle persiste par la suite durant l’époque sassanide, au travers notamment des représentations sous forme humaine de divinités telles qu’Ahuramazda et Anahita. L’influence romaine sur l’art sassanide est également perceptible dès le règne de Shapur Ier, portée par les légionnaires faits prisonniers. Le relief sassanide de Rag-e Bibi comporte des éléments picturaux en provenance d'Inde (manguier, rhinocéros), tandis que d'autres reliefs attestent d'influences artistiques venant de l'Occident: Rome, puis surtout Byzance. On observe ainsi que des feuilles d'acanthe ornent le grand iwan de Taq-e Bostan, témoins d'échanges iconographiques lors du règne de Khosro II[1],[3],[8],[9],[10],[11].

Des localisations électives, une signification obscure

À l’exception des reliefs parthes Élyméens, les sculptures se trouvent dans leur majorité à proximité des routes antiques, sur les flancs montagneux des Zagros. La situation des reliefs est toutefois hétéroclite, et leur accessibilité est variable. Les reliefs sont en effet réalisés tantôt à proximité de zones habitées, tantôt dans des zones très isolées, ou parfois même situés très en hauteur. Ils peuvent être situés près d’éléments sacrés (les reliefs sassanides ont pour caractéristique commune d’être quasiment tous sculptés près de sources ou de rivières) sans pour autant avoir des thèmes spirituels. Cette variabilité dans les localisations, leur choix même, l’absence éventuelle de lien entre site et thème sont autant d’éléments qui posent la question de la population à laquelle ces reliefs s’adressent, donc du message qu’ils véhiculent. En l’absence de réponse claire à cette question, il est peu aisé de comprendre leur signification malgré la relative simplicité des thèmes abordés (rituels, hommages, audience, investiture, combats)[2],[1].

Les scènes représentées ne présentent pas de caractère attaché à la réalité, et ne constituent pas des témoignages de faits historiques. Le relief de Darius à Behistun, présente ainsi la version officielle de son accession au trône, et a pour but d'aider à la légitimer. Si de nombreuses scènes sassanides évoquent des faits réels comme des couronnements ou des victoires contre les Romains, leur mode de représentation tient plus de l’évocation fictive et symbolique que du témoignage historique. Ce sont ainsi des dieux qui couronnent les rois et non des officiels, ou ce sont plusieurs empereurs romains différents qui sont représentés vaincus en même temps[4],[11].

Historique des découvertes

Premières visites du XIVe au XVIIIe siècle : le temps des voyageurs

La connaissance occidentale des reliefs rupestres en Iran est ancienne. De nombreux voyageurs visitant les monuments tels que Persépolis ou Naqsh-e Rostam ont au cours des siècles signalé, décrit, voire dessiné des panneaux rupestres[12],[13]:

- La première mention européenne de relief rupestre iranien se trouve dans les notes du vénitien Odoric de Pordenone, moine franciscain de passage vers Cathay ayant visité Naqsh-e Rostam en 1318.

- Les mêmes reliefs sont ensuite également signalés en 1474 par Josaphat Barbaro envoyé par la République de Venise auprès de la cour d’Uzun Hasan.

- Le relief de Behistun est décrit en 1598 par l’Anglais Anthony Shirley, puis en 1614 par le Romain Pietro Della Valle, qui visite également Naqsh-e Rostam.

- Au XVIIe siècle, Jean Chardin, Guillaume-Joseph Grelot, et Jean-Baptiste Tavernier visitent et dessinent Taq-e Bostan en 1668, Barm-e Dilak, Naqsh-e Rostam, et Behistun.

- Le médecin allemand Engelbert Kaempfer découvre Sarab-e Bahram au cours de son voyage de 1683 à 1688. Il livre également des dessins de Barm-e Dilak et Naqsh-e Rostam.

- En 1704, le Hollandais Cornelis de Bruijn observe et dessine Naqsh-e Rostam.

- En 1705, le géographe allemand Carsten Niebuhr relève les reliefs de Naqsh-e Rajab.

Missions archéologiques : le temps des scientifiques

À partir du XIXe siècle, un nombre de plus en plus important de reliefs est découvert, localisés dans des zones et régions isolées, et de véritables missions scientifiques se développent au XXe siècle, dont la méticulosité permet également la mise au jour de nouveaux panneaux sur des sites déjà connus. Datation et attribution des reliefs se développent et s’affinent, prenant en compte d’autres éléments iconographiques fournis par l’étude numismatique des monnaies issues de l’époque, ou les inscriptions parfois présentes sur les sites[12],[14].

- En 1809, l’Anglais James Morier découvrant la ville Sassanide de Bishapour, en décrit les six reliefs de la gorge de Tang-e Showgan. Il découvre également le relief de Rayy.

- En 1811, Sir William Ouseley relève le relief de Darabgird

- Robert Ker Porter étudie plusieurs reliefs et découvre celui de Salmas en 1819.

- Henry Rawlinson étudie plusieurs inscriptions royales cunéiformes dont celle de Behistun. Il découvre les reliefs de Dukkan-e Daud et Sarpol-e Zahab en 1836.

- En 1841 et 1842, le baron Clément Auguste de Bode découvre le relief de Tang-e Sarvak, et Austen Henry Layard celui de Tang-e Butan Shimbar ainsi que les reliefs élamites d'Izeh.

- Dans le même temps, le peintre Eugène Flandin et l'architecte Pascal Coste, attachés à l'ambassade de France, visitent, étudient, et relèvent plusieurs ruines et monuments en Perse. Ils analysent notamment les reliefs de Salmas et de la région de Firuzabad.

- De 1884 à 1886, Jane et Marcel Dieulafoy, effectuent les premiers travaux photographiques de reliefs. Leur mission est reprise à partir de 1893 par Jacques de Morgan, qui étudie Sakavand et Sarpol-e Zahab.

- Ernst Herzfeld ayant livré la première publication scientifique sur des reliefs rupestres qu’il étudie de 1897 à 1900, est considéré comme le pionnier de l’étude scientifique de l’art rupestre antique moyen-oriental. Il découvre en 1924 les reliefs de Kurangun, Guyum, et Sar Mashhad.

- Entre 1950 et 1978, quinze autres reliefs sont découverts par Roman Ghirshman (Naqsh-e Rostam), relief d’Héraclès à Behistun); Ali Akbar Sarfaraz (Uramanat, Sarab-e Qandil); Walther Hinz (Kul-e Farah VI, Hung-e Yar-e Aliwand, Hung-e Kamalwand); Louis Vanden Berghe (Hung-e Nowruzi, Kuh-e Taraz, Kuh-e Tina, Shikaft-e Gulgul, relief d’Anahita à Daragbird); Guiseppe Zander (Persépolis-Naqsh-e Rostam), Gerd Gropp (Naqsh-e Rustam); Michael Roaf (2 reliefs à Naqsh-e Rostam); Richard Frye (Gardanah Gavlimash); M. Golvari (Ravansar).

- Une campagne de recherche est lancée à partir de 1988, qui aboutit au signalement en 1999 de la découverte de deux reliefs rupestres parthes par Jafar Mehr Kian à Shirinow et Sheivand. Cela confirme l’idée admise par Vanden Berghe qu’il reste probablement d’autres panneaux inconnus en Iran, situés dans des zones isolées ou difficiles d’accès.

Époques pré-sassanides

Reliefs lullubis

Les Lullubis étaient une tribu de nomades établis au IIIe et IIe millénaires av. J.-C. dans les montagnes du Nord-Ouest de l’Iran, au Sud du Kurdistan. Leur existence est principalement connue par des inscriptions ou reliefs mésopotamiens mentionnant des combats les ayant opposés aux Assyriens et au Babyloniens. Ils laissent les reliefs de Sarpol-e Zahab, près de la ville de Qasr-e Chirin, dans la province de Kermanshah[15],[16].

Il s’agit d’une série de quatre panneaux numérotés de I à IV, qui détaillent des scènes de victoire : un monarque pose le pied sur un ennemi terrassé. Trois des panneaux (I,II,III) représentent également la déesse Ishtar présentant l’anneau de pouvoir au souverain. Le premier relief, est contemporain de la période d’Ur III. Plus important que les autres, il présente également des captifs nus mains liées dans le dos, dont deux sont agenouillés et amenés par la déesse au moyen d’une laisse passée par des anneaux nasaux. Le monarque, identifié comme étant Anubanini, est armé d’une hache et d’un arc. Le style évoque des influences élamites et mésopotamiennes : la déesse porte une tiare à cornes, les sujets sont représentés de profil pour la tête et le bas du corps, de face pour le tronc. Des inscriptions en Akkadien sont présentes sur les reliefs I et IV[15].

Les reliefs de Sarpol-e Zahab pourraient faire l’objet d’une demande de classement par l’UNESCO, jointe à la demande de classement de Behistun en raison des parentés stylistiques présentées par le relief I avec le relief achéménide de Darius Ier dont il pourrait avoir constitué une source d’inspiration[17].

Reliefs élamites

Au cours d’une histoire longue de 2500 ans, la civilisation élamite occupe le Nord-Ouest et l’Ouest du plateau iranien, ainsi que les plaines voisines de la Mésopotamie. Les reliefs élamites ont une thématique exclusivement religieuse. Ils montrent en effet des fidèles en prière ou en recueillement, représentés en rangées. Les scènes composent des tableaux d'offrandes ou de sacrifices. Les multiples figures divines sont fréquemment représentées assises sur un serpent. Cet animal est important dans le panthéon élamite, car il est lié aux sources de la vie émanant de la terre. La fréquence des représentations féminines caractérise également les reliefs rupestres élamites : sous les formes de divinités, ou de reines. Les reliefs sassanides comptent avec les élamites, les seuls panneaux qui montrent des figures de reines ou de familles aux côtés du souverain[3],[18],[19]

Quatorze panneaux sont répertoriés en Iran, dont douze sont concentrés dans les environs de l’ancienne capitale élamite d’Ayapir, proche de l’actuelle Izeh), au Khuzestan. Les reliefs sont situés sur les sites d’Hung-e Nowruzi, Shah Savar, Kul-e Farah, et Eshkaft-e Salman. Hung-e Nowruzi, et Shah Savar sont les deux plus anciens. La parenté de leurs représentations de fidèles debout adorant un dieu assis avec des figures de sceaux cylindres permet de les dater du XXe au XVIIIe siècle av. J.-C. La gorge de Kul-e Farah concentre six panneaux datant de la période néo-élamite, au VIIIe au VIIe siècle av. J.-C. Ils évoquent des scènes d’offrandes ou d’immolation d’animaux en présence de rois, de dignitaires, ou de longues rangées de fidèles. Les reliefs abordent également la thématique musicale, certains sujets étant représentés avec des harpes mésopotamiennes. La gorge d’Eshkaft-e Salman comporte quatre panneaux datant de la même époque, dont deux présentent la particularité d’être sculptés dans une grotte, également connue sous le nom de Temple de Tarisha. Le roi Hanni y est montré avec sa famille et des dignitaires priant vers la source de la caverne représentant la divinité. La construction d’un hôtel dans les abords directs des reliefs d’Izeh provoque une polémique judiciaire du fait des dégradations subies incluant des jets de peinture, et de l’incompatibilité avec une inscription du site à l’UNESCO. De nombreuses dégradations sont également liées à la pratique de graffitis gravés. Un programme de documentation, restauration et de sauvegarde est en cours de lancement. Certaines parties des reliefs ont même été prélevées pour être protégées et éventuellement exposées sous verre[3],[20],[21],[22],[23],[19].

Les deux autres reliefs élamites connus se trouvent dans la région de Fars, à Kurangun, et Naqsh-e Rostam. Le relief de Kurangun date du XVIIe siècle av. J.-C. Il montre une scène centrale dans un cadre rectangulaire, qui laisse apparaître un couple divin entouré de dignitaires debout. Le dieu est assis sur un trône constitué par un serpent lové, il lève un gobelet fumant dont les vapeurs se diffusent en haut de la scène. Des processions de fidèles sur plusieurs registres descendants se superposent de part et d’autre du registre central, dont le style et l’habillement diffèrent radicalement des sujets précédents, constituent un ajout ultérieur datant du VIIIe ou du VIIe siècle av. J.-C. Le relief de Naqsh-e Rostam est une déclinaison de celui de Kurangun, dont il ne reste que des reliquats. La majeure partie du panneau élamite a en effet été détruite ultérieurement par l’ajout d’un relief sassanide représentant une scène d’audience de Bahram II. Les traces de deux divinités assises sur un trône de serpent en compagnie d’un fidèle debout peuvent néanmoins encore être distinguées, appartenant au panneau original qui date du XVIIe siècle av. J.-C. Des ajouts ont également été faits au VIIe siècle av. J.-C. : personnage princier à droite de la scène et une reine à gauche dont ne subsiste que la tête[18],[3],[24],[19]

Reliefs assyriens

À partir du IXe siècle av. J.-C., l’Assyrie mène plusieurs expéditions militaires dans l’Ouest de l’Iran. La présence assyrienne laisse des traces archéologiques sous la forme de stèles inscrites, mais est également concrétisée par deux reliefs rupestres. Le premier est situé à Shikaft-e Gulgul au Luristan, date du VIIe siècle av. J.-C. et représente le roi Assarhaddon entouré de symboles divins. Le souverain est coiffé d'une tiare assyrienne, vêtu d'une tunique ne laissant que les pieds apparaître, et porte des boucles d'oreilles. Il est armé d'une épée portée à la ceinture, et d'une massue tenue de la main gauche. Le bras droit est dégradé, et semble porter à la bouche un objet. De part et d'autre du roi, sont représentés des symboles divins, qui consistent à gauche en une lune pleine, sept planètes, et un disque solaire symbolisant Ishtar. À la droite du monarque, un disque ailé et une tiare à corne sont identifiés comme des symboles de Shamash et d'Assur. Une inscription dégradée est également visible. Le second, se trouve à Uramanat, près de Tang-e Var, au Kurdistan. Il représente le roi Sargon II tenant une massue, et comporte une inscription dont la transcription récente a permis d’identifier le souverain. Elle consiste en une liste des combats et des victoires, dont les termes témoignent de la violence des campagnes menées, thématique également rencontrée sur d’autres reliefs assyriens tels celui de Ninive relatant la destruction de Suse (Élam) par Assurbanipal ou sur la stèle dite « des vautours » au Louvre[25],[26],[27].

Reliefs achéménides

À l’instar de l’art achéménide, l’art du relief rupestre du premier empire perse est essentiellement un art de cour. À la différence des époques précédentes, les reliefs achéménides (hormis celui de Behistun) ont alors une vocation essentiellement funéraire, et ornent surtout les façades des tombes royales situées sur les sites sacrés de Persépolis et Naqsh-e Rostam en Fars [28].

Premier relief rupestre achéménide, le relief de Behistun, est unique en son genre, par sa thématique autant que par sa localisation hors de Fars. Situé en hauteur (60m), sur une falaise abrupte de médie, il domine une route antique reliant Babylone à Ecbatane. Le relief commémore l’accession au trône de Darius Ier après sa victoire sur une conjuration en -522. Darius y est représenté armé d’un arc. Il lève le bras droit et piétine le mage Smerdis qui l'implore. La forteresse abritant Smerdis s’étalait au sommet de la falaise, ce qui pourrait expliquer le choix d'un site aussi élevé par Darius au lieu d'un emplacement en contrebas plus proche des passages. Le monarque est vêtu d’une tunique et porte une couronne crénelée typiques. Deux écuyers le suivent : Intaphernès et Gobryas, armés respectivement d’un arc et d’une lance. Le relief montre également le défilé face au monarque de neuf prisonniers aux mains liées dans le dos, attachés encordés par le cou. Les huit premiers sont des nobles conjurés, et le dernier, est un roi scythe défait en -519 par Darius, ajouté secondairement au relief initial. Une représentation d’Ahuramazda est située en haut de la scène. Une inscription trilingue est gravée au-dessus des personnages et en dessous du tableau. Elle occupe une grande place du fait de l’importance du texte. Le texte lui-même est une déclaration de Darius, écrit en Vieux-persan, en Élamite, et en Akkadien. Le roi relate en un long récit son accession au trône face à l’usurpateur Smerdis de Perse, les guerres victorieuses qui ont suivi, et la répression de la rébellion. Remarquable par la qualité de sa réalisation, ce relief s’inspire de celui d’Anubanini à Sarpol-e Zahab, dont il reprend certaines des caractéristiques iconographiques : souverain piétinant l’ennemi vaincu, prisonniers encordés et représentés à une échelle inférieure à celle du monarque, victoire sous les auspices d’une divinité[29],[28],[30],[31].

Hormis Cyrus II et son fils, Cambyse II, tous les rois achéménides ont eu des sépultures monumentales rupestres creusées dans les flancs de montagnes sacrées. Quatre tombes royales se trouvent à Naqsh-e Rostam (Darius Ier, Xerxès Ier, Artaxerxès Ier, et Darius II), et trois à Persépolis (Artaxerxès II, Artaxerxès III, et Darius III). Les façades des tombes sont toutes réalisées suivant un modèle invariant, cruciforme à trois registres. Le registre médian consiste en une représentation des palais perses achéménides. Des colonnes ioniennes à chapiteaux de protomés animaux soutiennent un plafond de poutres. Elles entourent une porte centrale surmontée d’une gorge égyptienne qui ouvre sur la chambre funéraire. Le registre supérieur reprend un canon de l’art sculptural achéménide visible sur les reliefs et les escaliers de Persépolis. Il montre des personnages issus des nations assujetties et célèbre la diversité des peuples de l’empire sur lesquels s’affirme la royauté. Ces sujets soutiennent un podium sur lequel est montée une estrade à gradins (parfois un lit d’apparat) au sommet de laquelle le monarque armé d’un arc, et main droite levée, procède à un rituel religieux devant un autel du feu. La scène est entourée latéralement de gardes immortels, et est surmontée d’une représentation d’Ahuramazda. Le registre inférieur est vierge[29],[28],[7].

Un autel dédié au culte du feu sculpté dans un rocher du Kuh-e Rahmat se trouve entre Persépolis et Naqsh-e Rajab. Bien que ne portant aucune scène, il est néanmoins considéré comme un relief rupestre par Louis Vanden Berghe[32].

Reliefs post-achéménides et séleucide

Les reliefs post-achéménides, également appelés « achéménides tardifs », correspondent à des panneaux rupestres dont la date d’exécution est controversée. Initialement attribués aux Mèdes du fait de leur localisation, ces reliefs ont été plus probablement sculptés aux IVe et IIIe siècles av. J.-C., à la fin de la période achéménide, ou au début de l’ère séleucide.

L’autorité des Séleucides s’exerçait en réalité plutôt en Syrie, en haute Mésopotamie, et en Asie mineure. Elle ne s’étendait que dans la partie Ouest de l’Iran, aux villes situées sur les routes principales. Plusieurs provinces ainsi que la plupart des campagnes échappaient donc au pouvoir grec. Ces reliefs tirent leur nom de leur facture qui est achéménide, et ne comporte aucune trace d’influence hellénistique. leur exécution est techniquement fruste, attestant d’un caractère « provincial » qui les différencie clairement de l’art officiel royal achéménide en vigueur depuis Darius Ier jusqu’à la chute du premier empire perse. Il s’agit de cinq panneaux dont les quatre premiers (Sakavand, Dukkan-e Daud, Ravansar, Qizkapan) ont en commun d'être situés sur le territoire antique du Kurdistan, dans les provinces du Lorestan, de Kermanshah, et au Kurdistan irakien). Ils ont également une thématique religieuse[1],[33],[34],[35].

Le relief de Sakavand est proche de Behistun, mais se situe au Lorestan. Il s’agit d’un relief, surplombant la tombe centrale d’un groupe de trois ostothèques creusées dans la roche. Il semble avoir été réalisé en deux temps : un premier personnage d’1,87 m nu-tête et vêtu d’une longue robe est représenté en prière bras levés à gauche, puis un ensemble a été ajouté par la suite, à demi-échelle du relief initial, qui montre un second personnage également en prière devant un autel et un brûle-encens. Le relief de Dukkan-e Daud, également appelé Kil-e Daud, se trouve à proximité de Sarpol-e Zahab, donc des reliefs lullubis. Il orne également une tombe rupestre et représente un prêtre main droite levée en signe de rituel zoroastrien qui tient de la main gauche un faisceau de rameaux sacrés. Le figurant est vêtu d’une robe, et est coiffé d’un Bashlik. Le relief de Ravansar, situé dans la Province de Kermanshah consiste en une scène d’offrande par un fidèle. Celui de Qizkapan est situé dans le Kurdistan irakien. Il a d'abord été attribué aux périodes séleucide ou parthe, et montre une scène d'offrande surmontant une tombe rupestre. Deux sujets richement vêtus se font face de part et d'autre d'un autel, ayant chacun le bras droit levé et tenant un arc de la main gauche. La scène, encadrée par des colonnes, présente également des symboles divins. Un dernier relief (Gardanah Gavlimash) est par contre situé en Fars, il ne représente qu’un archer[1],[28],[36],[35],[37],[38].

Sous les Séleucides, un syncrétisme religieux s’opère en parallèle avec l’hellénisation. Zeus est assimilé à Ahuramazda, Artémis à Anahita, et Héraclès à Verethragna. Le culte d’Héraclès se répand en Iran, rendu très populaire par l’image de puissance associée à la divinité. Le culte est également facilité par la parenté spirituelle du culte du héros divinisé, et de la tradition iranienne de déification des roi-héros. Il n’est donc pas étonnant de trouver en Iran un relief rupestre dédié à Héraclès, situé de plus à Behistun, dans un lieu hautement symbolique. Le relief, image typiquement grecque, est sculpté au pied de la falaise. Il représente Héraclès nu, reposant sur une peau de lion, une coupe à la main, au pied d’un olivier. Les armes du héros sont à proximité immédiate : arc et carquois suspendus à l’arbre, massue posée à ses pieds. Une inscription en grec révèle la date de réalisation de la statue (-148), qui est réalisée en l’honneur du gouverneur séleucide de la satrapie. L’exécution de la statue est techniquement fruste, ce qui témoigne de sa réalisation probablement iranienne et confirme son caractère provincial. Une controverse existe cependant concernant la figure léonine sur laquelle repose Héraclès. En effet, le relief est taillé au voisinage immédiat du bord de la porte d’entrée de l’ancienne forteresse mède, ce qui pose la question de l’origine du lion. certains ont ainsi évoqué que l'animal fasse partie intégrante et décorative de cette porte d’époque mède. Cette hypothèse suppose l’ajout ultérieur d’Héraclès sur un relief préexistant. L’absence de lion controlatéral plaide toutefois pour distinguer l’ensemble de la structure de la porte et suppose l'origine également séleucide du fauve[34],[36],[31],[39].

Reliefs parthes

Plusieurs reliefs rupestres datant de l’époque parthe ont été retrouvés en Iran, principalement regroupés dans deux zones: la province de Kermanshah qui correspond au Sud du territoire antique du Kurdistan d'une part, et le Nord-Est du Khouzestan qui correspond au territoire de l’antique Élymaïde d'autre part. C'est en Élymaïde que cette forme de sculpture est florissante aux IVe et IIIe siècles de notre ère. La région bénéficiant alors d’une certaine autonomie, il s’y développe une véritable école dont l’art est caractéristique. Les reliefs peu modelés dans l’épaisseur se détachent à peine de la surface du roc. La facture qui en résulte est donc très reconnaissable : plate et rudimentaire. Seuls les animaux sont représentés de profil. Les personnages sont figés, adynamiques. Ils sont représentés strictement de face, parfaitement symétriques. Leurs traits sont assez stéréotypés. Les barbes, moustaches et chevelures sont profus, et les yeux rendus peu expressifs par une large ouverture palpébrale ne regardent jamais l’action mais fixent le spectateur. Le rendu des vêtements est également typique : longues robes plissées, longs manteaux, et pantalons amples. Les scènes frontales, statiques, et linéaires déclinent des thèmes novateurs par rapport aux époques précédentes. Si les panneaux déclinent en effet des scènes officielles comme celles des reliefs achéménides, celles-ci sont souvent profanes. il s'agit en effet de passages de pouvoir, d'audiences, de chasses, ou enfin de combats et victoires. Si les scènes cultuelles existent dans l’art rupestre parthe, elles sont proportionnellement moins nombreuses que pour les reliefs des époques précédentes. Leur interprétation est plus difficile, ce qui fait considérer cet art comme non religieux malgré quelques représentations divines. C’est également à la période parthe qu’apparaissent les premières représentations équestres. Les reliefs parthes inspirent ceux postérieurs des Sassanides qui en reprennent et développent les thèmes[40],[14],[1],[35],[41]

Reliefs du Kurdistan antique

Il s'agit de 7 reliefs, dont 3 sont situés à proximité de Cizre en Turquie, et 4 en Iran sur la route antique reliant Qasr-e Chirin à Hamadan, via Kermanshah. Les sites choisis (Sarpol-e Zahab, Behistun) étaient déjà connus pour abriter des reliefs datant d’époques antérieures.

Relief parthe de Sar-e Pol par Pascal Coste

Le relief de Sarpol-e Zahab, date du Ier siècle av. J.-C. et est sculpté sous le relief lullubi d’Anubanini. Il montre une scène équestre dont la signification est incertaine. Il s’agit en effet au moins d’un hommage, et peut-être d’une investiture : un homme debout tend à un cavalier ce qui pourrait être un anneau de pouvoir. Une inscription au-dessus des personnages permet d’identifier les rois arsacides Gotarzès Ier ou Gotarzès II. L’intersection du rebord supérieur du panneau permet à l’artiste de sculpter la coiffe du monarque dont la hauteur, amplifiée par la situation à cheval, dépasse celle du relief. Cette technique est par la suite reprise, et couramment appliquée par les Sassanides. Ce relief a également pu inspirer celui d'Ardachîr Ier, à Salmas[40].

Le site de Behistun, abrite les trois autres reliefs, numérotés I, II, et III. Behistun I, en contrebas du relief de Darius Ier, est une scène d’audience du roi Mithridate II, en compagnie de quatre dignitaires. La représentation de profil traduit la persistance de conventions achéménides, tandis que la présence d’une victoire ailée ainsi que d’une inscription grecque montre la persistance de l’influence hellénistique. Le relief date du IIe siècle av. J.-C., et est très dégradé. Il a également été amputé en plein panneau par une niche taillée au XVIIIe siècle, qui abrite une inscription en persan dédiée à « Hadji Ali Khan, gouverneur de la province ». Le constat de cette incongruité provoque l’indignation d’Eugène Flandin. Visitant le site au XIXe siècle, il parle de « main sacrilège », et d’« amputation ». Behistun II, est attenant au premier, et montre une scène équestre de guerre. Le roi Gotarzès II armé d’une lance et suivi de deux autres cavaliers armés désarçonne un ennemi. Le relief daté du Ier siècle comporte aussi une inscription grecque, ainsi que des représentations de Niké. Behistun III est taillé sur un rocher isolé et montre une scène rituelle. Plus tardif (Ier ou IIe siècle), c'est la première représentation figurée de face. Il met en scène un noble arsacide dénommé Vologèse et deux dignitaires qui sacrifient devant un autel[40],[42],[1].

Les reliefs turcs sont situés aux environs de la ville de Cizre, à proximité des berges du Tigre, et ont été décrits pour la première fois par Austen Henry Layard. Ils ont fait l'objet de peu d'études descriptives[43]. L'un se trouve sur un aplomb rocheux dans la gorge de Finik, qui montre au sein d'un cadre grossier, deux personnages représentés debout de face, aux vêtement typiquement parthe. la main droite du personnage de droite semble posée sur l'épaule de son mentor, dont la main droite est également levée, réalisant une posture classique de l'iconographie rupestre Parthe. Les restes d'une inscription très endommagée y sont encore distingués. Il ne reste plus qu'un des 2 reliefs de Kasr Ghelli, qui malgré l'érosion montre encore un cavalier sculpté dans un cadre également grossier. Un effondrement est responsable de la disparition du 2e relief, qui initialement situé sous le relief au cavalier, n'est connu que part les écrits et dessins d'Austen Henry Layard. Le relief montrait un personnage aux mains jointes représenté également de face debout[44].

Reliefs élyméens

Sans doute sculptés à l’initiative de princes locaux, ils consistent en 12 panneaux répartis sur 9 sites: Hung-e Yar-e Aliwand, Hung-e Kamalwand, Hung-e Nowruzi, Tang-e Butan Shimbar, Kuh-e Tina, Kuh-e Taraz, Tang-e Sarvak, Shirinow, et Sheivand. Contrairement aux autres reliefs d’Iran, situés aux abords des grands axes, les reliefs Elyméens sont parfois très éloignés des centres urbains[40],[14].

Le site de Hung-e Nowruzi présentait déjà un panneau élamite. Il abrite le plus ancien relief parthe qui date de -139/-138, et montre une scène dont la signification est controversée. La plupart en font un hommage rendu à Mithridate Ier, roi ayant conquis l’Élymaïde. Le roi est représenté en cavalier suivi d’un page, l’hommage serait rendu par un vassal et 3 dignitaires. Le vassal est représenté main droite levée, comme son voisin direct. Les 2 autres dignitaires ont les bras croisés. Toutefois, la taille relativement plus importante du personnage central, comme sa position par rapport aux autres, font évoquer une scène d’investiture d’un souverain local en présence de Mithridate. Deux oiseaux portant chacun un anneau (symbole de pouvoir), volent l’un en direction du monarque et l’autre dans celle du vassal. Les vêtements portés par les personnages sont caractéristiques des Parthes. Ce relief est exceptionnel car le roi est représenté de profil, fait unique pour un relief Élyméen. Son visage est détaillé, ce qui permet son identification par comparaison avec ses effigies frappées sur des monnaies, ainsi que la datation du relief. Le relief de Hung-e Yar-e Aliwand présente une scène d’investiture : un personnage princier remet un anneau à un vassal. Le relief de Hung-e Kamalwand évoque celui de Sarpol-e Zahab : un cavalier royal armé d’une lance, identifié par une inscription en Araméen comme un des rois Phraatès, reçoit l’hommage d’un dignitaire portant une cruche[40],[1].

Le relief de Tang-e Butan Shimbar montre la persistance d’influences grecques. Il consiste en effet en un grand panneau de cinq registres. Les 4 premiers sont séparés par des autels et figurent l'hommage de dignitaires à Héraclès/Verethragna. Un cinquième est situé plus bas, qui montre trois autres personnages à une échelle plus petite. Des inscriptions suggèrent que les différentes scènes ont été sculptées à des époques différentes. Le relief de Kuh-e Tina consiste en une scène oisive montrant un homme allongé sur un lit tenant un diadème et une coupe, derrière lequel est assis un second sujet qui semble l’éventer. Le relief de Kuh-e Taraz est très dégradé, presque illisible. Un sujet debout tend une main vers un autre assis[40].

Le site de Tang-e Sarvak est situé à 50 km au Nord-Ouest de Behbahan. C’est le plus riche, présentant des reliefs parfois composée de plusieurs registres, sculptés sur des rochers numérotés de I à IV et distants parfois de centaines de mètres. Le rocher I est décoré sur deux faces. L’une montre une scène d’offrande à Héraclès/Verethragna par un prince dénommé Vorod (parfois identifié à Orodès IV) et un prêtre, l’autre montre deux sujets debout. Le rocher II est sculpté sur deux faces. La première montre Vorod étendu sur un lit tenant un anneau de pouvoir, en compagnie de vassaux et de notables sur deux registres superposés. L’autre, est plus complexe, montrant 7 inscriptions et des scènes sans rapport entre elles, réparties sur 3 registres. Le registre supérieur montre à gauche une scène d’offrande princière devant un autel et à droite, une composition évoquant une audience tenue par un prince et un vizir assis en compagnie de 7 dignitaires debout. Ces personnages font l'objet de controverses, identifiés parfois comme des guerriers, des nobles, des dieux, voire comme des déesses. Le registre médian montre à gauche une série composée de 2 enfants et 4 adultes debout, et à droite, une scène de chasse équestre à l’ours. Le registre inférieur, montre un homme étouffant un lion. Le rocher III porte une scène de combat équestre opposant un prince à un adversaire, en présence de 2 soldats et d’un autre ennemi mort. Le rocher IV est sculpté sur deux faces, montrant pour l’une deux dignitaires, et pour l’autre un sujet oisif tenant une coupe[40],[35],[45],[46],[47].

Le relief de Shirinow est également situé au Nord de Behbehan, sur une route de transhumance nomade bakhtiare. Il montre 3 personnages de face, l’un à gauche armé d’une lance, est assis sur un trône. Un autre, semble lever le bras droit vers le personnage assis, tandis que le personnage de droite, est représenté croisant les bras. Il semble s’agir d’une scène d’investiture, mais l’analyse est rendue difficile par le fait que le panneau est très dégradé. Il est en effet régulièrement utilisé comme cible de jets de pierres par des nomades, souhaitant ainsi conjurer le mauvais sort. Les contours des personnages sont rehaussés d’un trait au charbon de bois facilitant la visée. Le relief de Sheivand est taillé dans un rocher isolé qui domine la cascade d’un affluent de la rivière Karoun. Il comporte 2 registres. Le registre supérieur est profane. Il montre un attelage tracté par 2 bœufs guidés par un écuyer, et sur lequel s'étend un personnage de haut rang qui tient une coupe. Le registre inférieur, est par contre cultuel : à l’avant-plan se tient un prêtre qui tient une coupe et tend un flacon vers un brûle-parfum, tandis qu'un autre personnage se tient dans une attitude similaire à l’arrière-plan[14].

Reliefs sassanides

À l’exception des reliefs de Taq-e Bostan, Salmas, ou Rag-i Bibi, l’énorme majorité des panneaux sassanides est concentrée en Fars, d’où la dynastie est originaire. Les reliefs sassanides sont réalisés avec une maîtrise technique beaucoup plus accomplie que ceux des époques précédentes. Le relief n'est sculpté dans le volume qu'après un premier temps d'égalisation de la surface. Cette mise à niveau est réalisée dès le troisième relief du règne d'Ardachîr Ier, par creusement d'un encadrement. Un gigantesque cadre vide destiné à abriter un relief ordonné par Khosro II à Behistun, et d'autres cadres de dimensions plus modestes à naqsh-e Rostam témoignent ainsi de ce temps préparatoire[48],[49],[50].

L’étude artistique de plusieurs reliefs de la province de Fars datant de règnes différents a permis de mieux appréhender leur conception et d’en dégager plusieurs caractéristiques. Leur exécution semble obéir à des règles et conventions précises, dont certaines sont issues de traditions artistiques anciennes tandis que d’autres sont associées plus clairement à l’ère sassanide, et dont on peut néanmoins constater des évolutions avec le temps. La phase de sculpture à échelle du relief suivrait une phase préparatoire au moyen de schémas ou de dessins à réalisés à l’avance à échelle réduite. De tels dessins ont très probablement été réalisés à l’aide de grilles, dont les proportions sont ensuite reportées sur les parois rocheuses au moyen de marquages. La plupart des reliefs sont ainsi réalisés dans un cadre rectangulaire dont les proportions sont très proches de celles d’un rectangle d’or, correspondant ainsi à des dimensions « idéales ». Les proportions des sujets composant la scène, permettent la subdivision du panneau en 16, 18, ou 21 bandes équivalentes selon les repères considérés ou le panneau. Certains des reliefs sont organisés de façon strictement symétrique autour d’une ligne médiane, passant alors constamment au centre du sujet de la scène : roi pour une scène d’audience comme Sarab-e Bahram, ou anneau de pouvoir pour une scène d’investiture comme Naqsh-e Rostam I. Le positionnement des sujets est également réalisé selon des lignes parallèles, et qui réalisent des angles extrêmement précis et reproductibles avec la ligne médiane du relief. À chaque type de figure, correspondent également des proportions précises et invariantes. Par exemple, les proportions des chevaux sont identiques sur tous les reliefs : leur hauteur totale est constamment le double de la hauteur du ventre au sol. De tels éléments ont permis de catégoriser les reliefs en au moins 3 groupes définis par des caractéristiques communes. Ils ont également permis l’identification d’au moins 2 écoles artistiques différentes qui ont néanmoins travaillé sur des périodes concomitantes[51].

La conception des reliefs intègre le fait d’un spectateur situé en contrebas du relief, en représentant les parties supérieures des personnages (torses, têtes) plus larges, afin que l’œil nu ait l’illusion de proportions gardées. Suivant les conventions orientales des représentations sculpturales en relief, les proportions des figures royales sont augmentées par rapport à celles des autres personnages, ce qui permet ainsi au roi de dominer ses sujets. Cette domination est accentuée par le positionnement du roi à l’avant-plan, ou au centre. Les reliefs montrent souvent le roi recevoir l’hommage de ses sujets, la manifestation de la soumission prend alors la forme d’un geste typique de la dynastie : les sujets présentent une attitude de respect au roi, main fermée à hauteur du visage, index en haut, recourbé et dirigé vers le monarque. Les techniques de finition font appel au ciselage, au polissage de la pierre. Des enduits sont appliqués sur certains d’entre eux, posant la question de l’utilisation possible de pigments et de fresques polychromes. Le relief récemment découvert à Rag-e Bibi semble confirmer cette hypothèse, car il présente outre des traces de pigments, les stigmates d'éléments décoratifs tels que stucs ou d'objets emboîtés. l'utilisation d’enduits n’est cependant pas propre aux Sassanides, des traces de bitume ont en effet déjà été relevées sur des reliefs élamites, qui a pu être utilisé pour graver des détails[12],[1],[52],[9],[10].

Peu de reliefs sassanides comportent une inscription. N’ayant pas forcément de rapport avec la scène, et étant d’une portée limitée, elle semble avoir un rôle secondaire dans la fonction représentative du relief. De plus, elle résulte d'un ajout postérieur à la réalisation du panneau. Présente, elle est alors souvent bi ou trilingue (grec, parthe, pehlevi), et correspond à une phrase type connaissant peu de variantes dont voici une version présente à Naqsh-e Rajab I[4]:

- Ceci est le portait du fidèle d'Ahuramazda, le dieu Shapur, roi des rois de l'Iran et de l'Aniran, d'origine divine, fils du fidèle d'Ahuramazda, le dieu Ardachîr, roi des rois de l'Iran, d'origine divine, le petit-fils du dieu Babak, le roi.

Si de telles phrases permettent de mettre un nom sur le monarque représenté, l'attribution des reliefs sassanides comme l'identification des personnages repose surtout sur l'analyse comparative des morphologies (coiffures, barbes) et des attributs royaux (couronnes spécifiques à chaque souverain) avec d'autres représentations iconographiques d'époque présentes sur les monnaies ou pièces d'orfèvreries de cour. Certains des thèmes iconographiques des reliefs se retrouvent en effet également sur des vases, plats, assiettes, voire tissus sassanides qui sont parvenus jusqu'à nous. De plus, l'examen des armoiries sur les parures de chevaux et les coiffes peut également être utile quand des symboles sont présents (anneau ceint de deux rubans pour Ardachîr Ier, ciseaux pour le mage Kartir, etc.). La connaissance historique des guerres opposant Perses et Romains, ainsi que des textes comme ceux de la Ka'ba-ye Zartosht à Naqsh-e Rostam, permet également d'identifier les empereurs romains présents sur les reliefs de Shapur. L’identification de certaines figures reste néanmoins sujette à controverses, bien qu’il s’agisse de personnages clefs comme des rois, des empereurs romains, ou même des divinités[53],[4],[54].

Reliefs d’Ardachîr Ier

Ardachîr 1er, est le fondateur de la dynastie Sassanide. Ancien vassal des Parthes en Fars, il se révolte, défait son suzerain Artaban V en Susiane. Il conquiert ensuite Ctésiphon où il se fait couronner roi. Peu après, il étend ses conquêtes au Nord, notamment vers l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et à l’Est, vers les territoires actuels de l’Afghanistan, du Pakistan, et du Pendjab. Les cinq reliefs qu’il laisse, sont encore fortement imprégnés de l’iconographie parthe, bien qu’exécutés avec plus de finesse. Ils consacrent l’image de cette conquête, de la fondation de l’empire, et de l’avènement de la nouvelle dynastie.

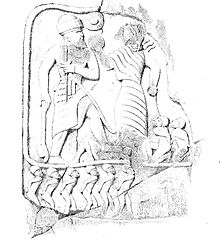

Firouzabad I, dit relief de la victoire sur Artaban V, est situé sur une hauteur de la gorge menant à la ville, donc peu accessible. Plus ancien des reliefs sassanides, il montre un combat équestre volontiers qualifié de "chevauchée fantastique", qui se décompose en 3 scènes étalées sur un panneau long de près de 20m. Le contraste entre ce panneau montrant une chevauchée épique toute en mouvement avec l’immobilisme des reliefs parthes est frappant. D’avant en arrière, Ardachîr, cheveux attachés en couette, chevauche une monture cuirassée et désarçonne Artaban. À sa suite, un cavalier pouvant être son fils, Shapur Ier, tue un ennemi de sa lance. Suit un combat au corps à corps entre un page imberbe qui enserre un ennemi. Le panneau est dégradé, mais laisse néanmoins apparaître une représentation des chevaux très soignée et détaillée jusque dans les harnachements et les armoiries des chevaliers. De même, on peut également distinguer le détail des vêtements et côtes de mailles. Ce relief est la seule image d’un roi sassanide non coiffé du korymbos[48],[1],[55],[49].

Firouzabad II, dit relief d’investiture à pied, est situé en pleine gorge quelques mètres au-dessus d’une rivière. Composé à la suite du couronnement d’Ardachîr, il présente en 2 scènes sans encadrement : d’une part un groupe de 4 dignitaires, d’autre part, le passage du farshiang (anneau de pouvoir, ou encore cydaris) au roi par Ahuramazda. Représenté pour la première fois sous forme humaine, le dieu, est habillé d’une façon similaire au roi, dont il se distingue par la forme de la couronne, l’absence de korymbos et d’arme. Ces caractéristiques restent constantes pour les reliefs ultérieurs. La facture du relief reste proche de celle des reliefs parthes : peu décollée de la surface, elle reste relativement plane et présente peu de volume. L'exécution est encore fruste : les vêtements paraissent étriqués, leur drapé est inexistant en comparaison d'autres reliefs[48],[49].

Naqsh-e Rajab III, est le second des trois reliefs d’investiture d’Ardachîr. D'exécution moins plate, il compte 8 personnages, placés de façon quasi symétrique et isocéphalique. Au centre, le roi reçoit l’anneau de pouvoir des mains d’Ahuramazda qui lui fait face. Le dieu porte une couronne crénelée typique, et tient dans sa main gauche le barsom. Le roi tient sa main gauche devant sa bouche, en signe de respect au dieu, index demi-fléchi en haut et en avant. L’anneau est orné de deux rubans, qui réalise ainsi les armoiries du roi déjà visibles sur son cheval à Firouzabad I. Deux petits personnages se font face entre le roi et le dieu : un enfant qui pourrait être Bahram Ier, fils de Shapur Ier et petit-fils d’Ardachîr Ier, et un personnage barbu et nu, tenant une massue, probablement Héraclès. Derrière le roi, Un page, et Shapur encore prince. À la droite du panneau, derrière le dieu, deux femmes sont sculptées, semblant ne pas prendre part à la scène, à laquelle elles tournent le dos et dont elles semblent séparées par une colonne ou les pans d’un baldaquin. S’agissant probablement de l’épouse du roi accompagnée d’une servante, cette représentation met en scène des femmes pour la première fois depuis les reliefs Élamites[48],[56],[49].

Naqsh-e Rostam I, dit relief d’investiture équestre, est la plus importante des scènes d’accession au pouvoir d’Ardachîr. Son placement dans un lieu sacré où était déjà présent un relief élamite, et des tombes royales achéménides, pourrait correspondre à la volonté du roi de placer son avènement sous le patronage des vieilles dynasties iraniennes. Toutefois, le fait que le panneau est situé à distance peut faire discuter cette interprétation. La scène marque un tournant dans la qualité de la représentation de l’investiture dont elle met au point les canons qui inspirent les souverains suivants, y compris sur le même site. Dans une iconographie respectant une disposition symétrique, dieu et roi se font face à cheval. Sous les sabots des montures gisent les corps d’ennemis vaincus (en l’occurrence Artaban V), et d’Ahriman, divinité du mal. Comme pour le roi, la couronne du dieu est ceinte d’un ruban dont les pans retombent sur le dos, et les cheveux émergent en boucles qui pendent sur les épaules. Par contre, la barbe du dieu est carrée, celle du roi est nouée. La main gauche du monarque est toujours ramenée devant sa bouche. Les officiels disparaissent de la scène, en dehors du page qui évente le roi par l’arrière. L’exécution est soignée, la qualité du polissage de la roche est proche de celle de la ronde-bosse achéménide. Le relief prend plus de volume, et le drapé des vêtements se fait ample, prenant des proportions moins étriquées et tendues qu’auparavant. Le [48],[56],[54],[49]

Le relief de Salmas est l’unique relief sassanide en Azerbaidjan occidental. Réalisé après les conquêtes caucasiennes, il montre Ardachîr et son fils Shapur à cheval, recevant l’hommage d’un roi et d’un officiel arméniens vaincus. Le relief semble inspiré du relief Parthe de Sarpol-e Zahab[48].

Reliefs de Shapur Ier

Shapur Ier, fils et successeur d’Ardachîr figure déjà sur plusieurs des reliefs de son père qu’il supplée. Son règne, est marqué sur le plan militaire par l’extension de l’empire vers l’Est (Peshawar, empire kouchan) et au Nord (Transcaucasie), et surtout par de multiples confrontations victorieuses avec Rome. L’empereur Gordien III y perd la vie, Philippe l'Arabe, y est contraint de céder l’Arménie, et Valérien y est fait prisonnier jusqu’à la fin de ses jours. Outre la continuité stylistique avec les canons des scènes d’investiture élaborés sous Ardashîr, les reliefs de Shapur sont marqués par la rémanence des célébrations de ces victoires sur Rome. 7 reliefs lui sont authentiquement attribués[53],[11].

Naqsh-e Rajab I et IV, respectivement "parade à cheval", et "investiture équestre de Shapur", sont les deux premiers reliefs laissés par ce roi. Ils se font face, sur les berges opposées de l’anfractuosité au fond de laquelle se trouve l’investiture à pied d’Ardashir. La parade montre une scène majestueuse de procession royale. Le monarque fait avancer son cheval au pas cadencé, et est suivi de 9 personnages répartis en 3 groupes. Les personnages d’arrière-plan et ceux de la fin de procession sont présentés en buste, tandis que ceux de l’avant-plan sont présentés intégralement, créant ainsi un effet de perspective. Les coiffes et emblèmes permettent l’identification de dignitaires et de membres de la famille royale. 3 sujets joignent les mains sur le pommeau de leur épée piquée verticalement au sol. Cette attitude nouvelle contraste avec celle issue des reliefs parthes qui montrait des personnages tenant l’épée par le manche, portée à la hanche par un baudrier. Reprise par les successeurs de Shapur, elle marque les périodes suivantes. Une inscription trilingue est lisible qui comporte le dernier texte grec connu en Iran. La scène d’investiture à cheval se distingue de celle d’Ardachîr à Naqsh-e Rostam par l’absence d’ennemis foulés sous les sabots des chevaux, par l’inversion des dispositions du roi et du dieu, ou l’absence d’écuyer. Les proportions entre chevaux et personnages semblent mieux respectées, et la scène tout en restant statique, voit apparaître un mouvement aérien qui emporte rubans, plis de vêtements, ou manteaux. Une telle évolution vers la dynamique iconographique est possiblement la marque d’une influence artistique romaine[53],[57],[11],[49].

Les 5 reliefs de Naqsh-e Rostam VI, Darabgird, et Bishapour I, II, et III, consacrent les 3 victoires de Shapur sur les Romains. Représentant chacun au moins 2 des empereurs vaincus, ils ne sont pas exécutés au fur et à mesure des victoires, qu’ils représentent de façon symbolique et intemporelle. Le roi y est toujours montré à cheval, les empereurs romains étant généralement debout (Philippe), agenouillé et implorant (Valérien), gisant sous les sabots du cheval (Gordien). À Naqsh-e Rostam, Shapur tient les bras de Philippe de la main gauche. Les mains du Romain sont cachées par ses manches, selon une coutume remontant aux Achéménides et signant la soumission. Un personnage se tient derrière le roi, identifié comme étant le prêtre Kartir, qui lui témoigne son respect en recourbant l’index. Cet ajout postérieur au relief initial comporte une inscription. Le relief de Darabgird présente d’importantes variations par rapport au précédent : au lieu de tenir les mains de Philippe, Shapur lui pose la sienne sur la tête, et le corps de Gordien est représenté pour la première fois. De plus, la scène comporte de nombreux autres personnages : 18 soldats perses sur 4 rangs d’une part et 24 prisonniers romains d’autre part fixent la scène, et enfin un dignitaire perse amène 2 chevaux. Outre le thème de la victoire militaire, le relief porte également un évocation de l’avènement d’Ardashir, dont c’est la couronne qui coiffe Shapur. Cet hommage pourrait trouver sa raison en le fait que c’est à Darabgird que le fondateur de la dynastie avait amorcé sa prise de pouvoir[53],[57],[49].

Le premier relief de Bishapour mêle le thème de la victoire et celui de l’investiture à cheval : le roi et Ahuramazda se font face, leur chevaux piétinent chacun un gisant : Gordien pour Shapur, et Ahriman pour le dieu. Valérien est agenouillé au centre de la scène. Le deuxième relief de Bishapour est décliné en 3 scènes : au centre, le roi et les 3 Romains sont représentés en compagnie de dignitaires et de victoires ailées. Les deux autres scènes montrent différentes troupes perses : cavalerie perse sur 2 registres d’une part, et infanterie multiethnique d’autre part sur plusieurs rangs. Le troisième relief reprend l’iconographie et l’organisation du précédent qu’il développe plus encore : la scène centrale change peu, mais semble se fondre avec les scènes latérales du fait de limites imprécises. La cavalerie perse est une nouvelle fois représentée, mais les personnages y sont multipliés (73 cavaliers). Tous présentent l’index recourbé au roi en signe de respect. La dernière scène présent un défilé de prisonniers romains et un cortège de soldats perses amenant un butin impressionnant et varié (tissus, vaisselle, armes, chevaux et chars). Bien que le style d’exécution, l’organisation et la prépondérance du symbolisme sur la réalité évoquent avant tout des réalisations iraniennes, l’influence grecque reste encore visible au travers des victoires ailées, et l’influence romaine pourrait expliquer le soin plus important mis à l’exécution des vêtements, le réalisme plus poussé des corps, des attitudes, et des expressions comme celle de Valérien qui portent une forte charge émotionnelle[53],[57],[11],[49].

Relief de Bahram Ier

Bahram Ier ne règne que quelques années, et ne laisse qu’un relief, situé à Bishapour. Il s’agit d’une représentation classique d’investiture, qui suit les canons mis au point par Ardachîr Ier, et déjà repris par Shapur Ier. Face à face équestre symétrique du roi et du dieu, le relief diffère toutefois de ses modèles par sa qualité, et un rendu plus animé de la composition conférant une forte impression de mouvement. Un ajout est fait secondairement, sous la forme d’un gisant piétiné par les sabots du cheval royal, et le creusement d’un aqueduc ampute la partie inférieure de la scène d’une bande évidée courant sur toute sa longueur. Outre son intérêt artistique, le panneau présente des particularités historiques. Le nom du roi a été effacé par martèlement, et remplacé par celui de Narseh, un de ses successeurs au trône. L’explication avancée d'un tel geste, est que Narseh qui aurait en fait dû succéder à Shapur, a souhaité effacer le nom de Bahram Ier, assimilé à un usurpateur, s’appropriant ainsi symboliquement son investiture. Narseh semble être également le commanditaire de l’ajout du gisant, qui pourrait être Bahram III, qu’il a déposé afin d’accéder au trône. D’une scène classique d’investiture, le relief évolue alors vers une thématique de victoire, à laquelle Bahram Ier, ayant perdu Ctésiphon et la Mésopotamie aux Romains n’aurait pu prétendre[58],[49].

Reliefs de Bahram II et de Kartir

L’art du relief connaît un développement sans précédent sous le règne de Bahram II. Le roi fait en effet exécuter pas moins de 10 panneaux, qui abordent des thèmes franchement novateurs comme des représentations d’ambassade, des scènes à caractère privé, ou des combats contre des fauves. La présence de membres de la famille royale est rémanente chez Bahram II. À l’opposé de ses prédécesseurs, qui ne montraient éventuellement qu’un prince occupant déjà des fonctions auprès du roi comme Shapur Ier, Bahram se fait représenter avec plusieurs de ses enfants, et/ou en compagnie de l’une de ses épouses. La mise en scène des combats connaît également des évolutions : leur réalisation prend plus la forme d’un tournoi de chevalerie que d’une véritable action de guerre. Le canon de l’investiture divine est absent de cette série, de même que les représentations de victoire. Le souverain n’a en effet à son actif aucun succès militaire important, ayant même essuyé plusieurs défaites contre Rome. Si Bahram II s’inscrit parfois dans la continuité en reprenant les sites de Bishapour et Naqsh-e Rostam, il fait preuve également d’une volonté de rupture en choisissant 5 nouveaux sites jusqu’ici vierges de tout relief pour abriter 6 panneaux. Aucun d’eux n’est réutilisé par ses successeurs[52],[59],[49].

3 reliefs sont dédiés à Bahram II, à Naqsh-e Rostam. Naqsh-e Rostam II est une scène d’audience royale, dont la facture reste unique parmi les reliefs sassanides. Le relief est sculpté à l’emplacement d’un relief Élamite bien plus ancien, dont il efface la plupart des éléments. Le roi est vu debout de face, sur un piédestal. Ses mains tiennent devant lui son épée dont la pointe est piquée au sol. Seul le roi est entièrement représenté. Les autres personnages étant en partie cachés par un plan vierge, leurs images sont ainsi sont réduites aux bustes. Entourant le roi, ils lui rendent hommage en lui présentant l’index courbé. Les coiffes permettent d’identifier certains des personnages, ou leurs rangs. Situés à la droite du souverain et à partir du centre, la reine, deux princes, Kartir, puis un personnage nu-tête pouvant également être un prêtre. La présence de l’ecclésiastique avec la famille royale, témoigne de son importance dans l’appareil d’État. 3 dignitaires sont situés à la gauche du monarque. La concavité du rocher et la taille exagérée de l’image royale permettent un rendu plus dominateur pour le spectateur situé en contrebas. Naqsh –e Rostam III et VII présentent chacun un combat équestre de facture similaire. Leur rendu est très dynamique, accentuant la violence de la scène. Le premier est exécuté en un seul registre qui montre le roi dont le cheval est lancé au grand galop, terrassant son vis-à-vis en lui transperçant le cou avec une lance. La monture du cavalier blessé se cabre sous la violence du choc. On note la présence d’un gisant foulé par les sabots de la monture royale, et, à l’arrière-plan, effacé derrière le roi, un porte-drapeau à cheval. Le second, réalisé sur deux registres superposés séparés par une fine bande horizontale, présente deux scènes similaires dédiées au roi pour le registre supérieur, et à un prince pour le registre inférieur. Le relief de Bishapour IV est unique par son thème, qui montre Bahram II recevoir l’ambassade d’Arabes. Le roi reçoit la délégation en arme et à cheval, faisant face à 3 bédouins emmenés par un Perse. Les hommes sont accompagnés de 2 chevaux et de 2 camélidés. Les animaux cachent 3 autres personnages arabes à l’arrière-plan. Le style d’exécution des animaux rend difficile leur identification précise. Chameaux pour Vanden Berghe, les animaux signeraient une tribu arabe provenant de l’Est iranien, alors que dromadaires pour Lendering, ils permettraient d’identifier des Arabes d’Al-Yaman, qui occupaient l’actuel Yémen, ou des Banu Qays, alliés à Bahram contre les Romains[52],[59],[60].

Le relief de Sarab-e Bahram est encore un relief d’audience. Il témoigne d’une nouvelle évolution de l’iconographie royale, montrant pour la première fois le roi trônant. Bahram est donc assis, de face, les mains posées sur le pommeau de son épée piquée au sol. 4 personnages l’entourent et lui rendent hommage. Les motifs de fleur et de ciseaux présents sur les coiffures des deux personnages représentés à la droite du souverain identifient Kartir, et un grand vizir. Le relief de Sarab-e Qandil, est contrairement à tous les autres reliefs sassanides, sculpté sur un rocher isolé. De caractère intime, il montre une scène familiale qui voit le roi en présence de son fils, Bahram III, et d’Ardashir-Anahid, sa sœur et épouse. La reine offre au roi une fleur de lotus, tandis que le prince lui tend un anneau. Le dessin des vêtements est soigné, de nombreux plis leur confèrent un rendu léger. En outre, les formes de la reine sont moulées par une robe ample. Les époux royaux sont présentés déhanchés, ce qui leur donne une attitude détendue[52].

Une scène familiale de facture identique constitue le thème du premier relief de Barm-e Dilak I. Mais contrairement à Sarab-e Qandil, c’est ici le roi qui offre une fleur de lotus à la reine. Les reliefs de Barm-e Dilak II et celui de Guyum présentent probablement des scènes identiques dont la signification est peu claire. D’une finition grossière, le premier montre le roi et un dignitaire levant tous deux la main droite et se faisant face de part et d’autre d’une bande rocheuse non travaillée et marquée d’une crevasse. Le deuxième est inachevé, ne montrant que le roi debout dans une attitude similaire. Le relief de Sar Mashhad, consiste en un combat de Bahram contre 2 lions, en présence de la reine et de 2 dignitaires. Cette scène inédite ne semble pas être une représentation de chasse, mais plutôt célébrer le courage du roi protégeant sa suite d’une attaque de fauves[52],[61].

Le règne de Bahram II est également marqué par l’importance croissante prise par le clergé zoroastrien dans la conduite des affaires de l’État. Le grand prêtre Kartir devient alors un personnage très influent et puissant, au point d’être étroitement associé aux représentations royales dynastiques sassanides. Déjà présent sur 3 des reliefs de Bahram II, il se voit conférer le droit d’être ajouté sur 2 reliefs préexistants consacrés à des rois passés. Fait unique chez les Sassanides, l’ecclésiastique est le seul personnage non royal à qui sont consacrés 2 reliefs. Le relief de Naqsh-e Rajab II est situé à la gauche de l’investiture à pied d’Ardachîr Ier. Le buste de Kartir effectue le signe d’hommage en direction du roi. Le relief est accompagné d’une longue inscription en Pehlevi qui établit le principe d’un zoroastrisme fait religion officielle, l’existence de l’enfer et du paradis, et atteste de l’autorité du prêtre sur le culte. Une représentation équivalente avec également une inscription est également sculptée dans le champ de la scène de victoire de Shapur Ier à Naqsh-e Rostam VI, en arrière du roi[52],[62],[54].

Relief de Narseh

Si l’on élimine les modifications du relief de Bahram Ier, Narseh ne laisse qu’un seul panneau, à Naqsh-e Rostam. Il s’agit d’une scène d’investiture, qui marque une profonde rupture avec celles des rois précédents, et qui trouve probablement son origine en l’expansion contemporaine du culte d’Anahita. Narseh étant investi par la divinité féminine, la passation de l'anneau ne se fait plus à cheval et renoue avec les investitures à pied d’Ardachîr. La figure divine se distingue d’une représentation de reine par la couronne crénelée portée par Anahita, apparentée à celles d’Ahuramazda. Un enfant se tient entre la déesse et Narseh, qui pourrait être Adhur-Narseh. Hormizd II, fils de Narseh, et père de l’enfant, se tient derrière le roi. Un autre personnage est inachevé, à la gauche du tableau. À l’opposé, le modelage des vêtements ne marque aucune rupture stylistique, mais plutôt une exagération des tendances précédentes vers l’opulence des boucles et plis[63],[49].

Relief de Hormizd II

Ce roi ne laisse qu’un seul relief, également à Naqsh-e Rostam, qui montre une scène de combat équestre évoquant celle du relief voisin de Bahram II. L’image est celle d’une charge dont le style dynamique permet un rendu particulièrement violent. Horzmid, est suivi d’un écuyer portant son étendard, tous deux lancent leurs chevaux au grand galop contre un adversaire que le souverain désarçonne à coup de lance. La violence de l’impact est telle qu'il brise la lance du cavalier et fait basculer l’homme et sa monture tête-bêche à la verticale. La précision de l’exécution est particulièrement visible dans le détail apporté aux armes et aux protections des chevaliers. L’adversaire qui chute tient encore les rênes de son cheval dans les mains, accentuant encore le réalisme de l’action. Pour certains, il s’agit d’une évocation de combat car armes et casque de l’ennemi vaincu évoquent un officier romain. Pour d’autre en revanche, cette scène ne relate pas un fait historique et procède d’une imagerie de tournoi royal[64],[49].

Reliefs de Shapur II

Au cours du règne de Shapur II, la guerre contre Rome reprend à l’Ouest, et l’empereur Julien est vaincu et tué. La proclamation du christianisme comme religion officielle de Rome entraîne une vague de persécution féroce des chrétiens de Perse, assimilés à des alliés de Rome. Shapur II mène également des campagnes militaires victorieuses à l’Est, contre l’Empire kouchan. Son long règne est marqué par la violence, et sa réputation de cruauté reste vivace y compris après l’islamisation de la Perse, rapportée par des historiens arabes. Il laisse 3 reliefs, dont les thèmes font écho à ces faits[65].

Le relief de Naqsh-e Rostam V, est situé juste au-dessus de la charge d’Hormizd II. Très dégradé, il est peu identifiable. Son iconographie consiste en une scène d’hommage imitant celle de Sarab-e Bahram, et montre le roi trônant assis de face avec des dignitaires. Le relief de Bishapour VI est unique par son thème et sa facture. Le relief est réalisé dans un style fruste, au volume peu marqué. Sa finition peut avoir été volontairement grossière, le grain permettant l’application d’enduits colorés. Il s’agit d’une scène dramatique de victoire ou de répression, marquée par la représentation unique chez les Sassanides d’actes de cruauté retrouvés habituellement dans l’iconographie assyrienne. Le panneau est composé de 2 registres superposés. Le registre supérieur, montre le roi de face, assis sur son trône, portant un sceptre d’une main et tenant son épée de l’autre. Des dignitaires perses ainsi que des membres de la famille royale lui rendent hommage sur sa droite, tandis qu’à sa gauche, lui sont présentés des prisonniers amenés par des soldats. L’un est soutenu car blessé, tandis qu’un autre tourne son visage vers son gardien. Le registre inférieur montre d’une part des soldats perses en rang, et d’autre part, des soldats présentant un butin ainsi que les têtes de 2 exécutés. L’une des têtes est encore coiffée d’un bonnet à figure animale, ce qui signe le fait que la personne décapitée appartient à la famille royale. Un enfant implorant accroche la tunique d’un des soldats. Parfois présentée comme une scène de victoire contre les kouchans, le tableau semble plus souvent associé à une scène de répression ou de victoire contre des Romains ou chrétiens. Cette version est renforcée par la représentation d’une décapitation d’un membre de la famille royale, car les historiens classiques rapportent que Shapur II a fait exécuter son neveu pour s’être converti au christianisme[65].

Si les deux premiers reliefs sont situés en Fars, Shapur II fait également sculpter un nouveau panneau plus au Nord, à Taq-e Bostan. Le site, proche de l’actuelle Kermanshah, se situe sur le tracé de la route antique qui reliait le plateau iranien à la Mésopotamie. Il s’agit d’une scène d’investiture divine. Elle montre le roi recevant l’anneau de pouvoir des mains d’Ahuramazda, ainsi que le barsum, sorte de sceptre, des mains du dieu Mithra qui sort d’une fleur de lotus. Sous la scène, un gisant portant l’uniforme romain est identifié comme étant l'empereur Julien. Contrairement aux précédentes, la sculpture de Taq-e Bostan bénéficie d’une finition soigneuse, proche d’une ronde-bosse. Elle se détache presque complètement du plan, à l’exception du gisant dont l’exécution tient plus de la simple gravure plane[65],[66].

Relief de Shapur III

Sculpté au fond d’une cavité artificielle prenant la forme d’un iwan, ce relief situé à Taq-e Bostan marque l’avènement d’un nouveau style et la rupture définitive avec la sculpture à flanc de montagne. Shapur III y est représenté en compagnie de son père Shapur II. Représentés de face, les deux hommes tournent la tête l’un vers l’autre et se regardent. Quasi identiques dans leurs vêtements et leur attitude, ils se distinguent néanmoins par leur couronne et des inscriptions portant mention de leur nom. Outre ce mimétisme symétrique, la proximité de l’iwan avec le relief de Shapur II contribue à une sacralisation de la relation filiale. Le relief répond donc au besoin du roi d’affirmer la légitimité de son accession au trône, qui lui avait été ravi temporairement par son oncle Ardachîr II[67].

Reliefs de Khosro II

Le règne de Khosro II marque l’apogée de l’empire sassanide qui connaît sa plus grande expansion territoriale. Une période de paix et d’échange avec Byzance a lieu, au cours de laquelle le christianisme se diffuse. Le luxe de la cour sassanide atteint des sommets, inspirant les Byzantins, et ultérieurement les califats arabes. C’est dans ce contexte d’opulence importante que l’on assiste au renouveau de la tradition artistique du relief rupestre, abandonnée depuis 200 ans par les douze prédécesseurs de Khosro II[8].

Le roi reprend le site de Taq-e Bostan, et y fait exécuter un nouvel iwan au voisinage direct de celui de Shapur III. Par rapport au précédent, l’iwan de Khosro comporte des innovations : sa taille est plus grande et des sculptures ornent parois latérales et entrée. Les ornements de l’entrée consistent en un arc soutenu par 2 panneaux. L’arc est délimité par une corniche en forme de diadème à ruban surmonté d’un croissant de lune. Les panneaux témoignent de la forte influence artistique gréco-romaine à l'époque. ils montrent des arbres de vie aux feuilles d’acanthe stylisées, surmontés par des victoires ailées portant le farshiang. L’iwan porte 4 scènes. Taq-e Bostan III et IV forment respectivement les registres supérieur et inférieur du fond. Il s’agit en haut d’une investiture dont le style évoque celui du relief voisin de Shapur II : le roi au centre est investi par 2 divinités, Ahuramazda et Anahita qui lui tendent chacun un diadème. La finition est également apparentée : le relief est quasiment détaché de la paroi rocheuse et rigoureusement lissé. Le registre inférieur montre une scène chevaleresque : le roi comme son cheval portent une cotte de mailles, le souverain pointe une lance vers l’avant et est protégé d’un casque et d’un bouclier. Taq-e Bostan V occupe la paroi latérale gauche, et montre les différentes phases d’une scène complexe de chasse aux sangliers. Dans un premier temps, les animaux sont rabattus vers un marais par des éléphants cornaqués, puis tirés à l’arc par le roi à partir d’une barque. Le roi se distrait ensuite en écoutant des musiciens embarqués pendant que le fruit de la chasse est hissé à dos d’éléphants. Poissons et oiseaux traversent la scène qui porte également de nombreux motifs végétaux. La paroi opposée porte une scène inachevée de chasse aux cerfs ayant lieu dans un domaine de chasse, et est découpée de façon similaire. La finition de ces scènes est extrêmement élaborée. Le détail des vêtements est minutieux, faisant apparaître également les motifs décoratifs des tissus. La perspective est utilisée pour montrer les éléphants avancer de front, et de nombreux animaux ou végétaux sont présents sur plusieurs plans, représentés avec soin. Le relief innove également par son caractère narratif, reprenant les phases successives d’une action de chasse[8].

Reliefs non attribués ou d’attribution controversée

Il est malaisé voire impossible d’attribuer plusieurs reliefs indubitablement d’époque sassanide à des règnes précis. Cela s’explique alors par l’absence d’inscription, de représentation royale, de couronne ayant un équivalent numismatique, ou même par des dégradations naturelles ou humaines susceptibles d'avoir effacé des détails clefs.

La scène de chasse de Rag-i Bibi, est généralement attribuée à Shapur Ier, mais sans certitude. Situé à Shamarq, en Afghanistan, il s’agit de l’unique relief Sassanide connu hors du plateau iranien. Son existence n'est connue du monde qu'en 2003. Le panneau était connu depuis toujours par les habitants de la région qui lui vouaient un culte local, et a également fait l’objet d’un projet de destruction par les talibans. Ayant subi d’importantes dégradations d’origine humaine et/ou sismique, il laisse néanmoins voir les restes d’une scène de chasse à cheval. Au centre, un cavalier royal précède 2 autres, et tire à l’arc un gros animal identifié finalement comme un rhinocéros stylisé. Un autre rhinocéros agonise devant les sabots de la monture royale. Un personnage désarmé se tient debout derrière l’encolure qui pourrait être un souverain kouchan vaincu. Outre le fait d’être situé en Afghanistan, Rag-i Bibi est exceptionnel car il présente de multiples traces attestant de finitions complexes : stucs, pigments, motifs sculptés d’encadrement (balustrade) ou d’environnement (manguier). Des mortaises témoignent de l’emboîtement d’éléments fixés tels que la corne ou les oreilles d’un rhinocéros, ou même bras et têtes de personnages. La représentation d’un manguier, et de rhinocéros, tous deux inconnus dans la région témoignent de l’influence indienne. L’exécution du relief a dû faire intervenir tant des artistes sassanides que locaux[9],[10].