Art élamite

L'art élamite a été élaboré dans le royaume d'Élam, entre le IVe et le Ier millénaire av. J.-C.

Chronologie

L'histoire de l'Élam se divise en plusieurs grandes périodes :

- Période proto-élamite (c. 3100-2600) : Première phase de développement culturel spécifique à la future région élamite, qui s'émancipe de l'influence exercée sur la Susiane et le plateau iranien par la Mésopotamie durant la période d'Uruk (4100-2900). Prédilection des artistes de la période pour la représentation d'animaux, souvent dans des attitudes humaines, et élaboration d'une écriture originale, le proto-élamite.

- Période paléo-élamite (c. 2500-1600) : Cette époque débute par la domination de la dynastie d'Awan (2400-2100), qui s'achève avec le règne de Puzur-Inshushinak, période de grande floraison artistique à Suse. Les dynasties suivantes sont celles originaire de la ville de Simashki (2100-1900), et celles des descendants d'Eparti, dite aussi dynastie des sukkalmah (1900-1700).

- Période médio-élamite (c. 1500-1100) : C'est l'apogée de la puissance politique élamite, et cela se ressent au niveau artistique. La première dynastie de la période, celle dite des Kidunuides (1500-1400), voit sous le règne de Tepti-ahar de grands travaux être effectués dans la capitale de celui-ci, Kabnak (Haft-Tappeh). Sous la dynastie des Igehalkides (1400-1200), Untash-Napirisha construit un grand sanctuaire : Dur-Untash-Napirisha (Chogha Zanbil), et entretient des artistes qui réaliseront des œuvres parmi les plus remarquables de l'art élamite. Les rois de la dynastie Shutrukide (1200-1100), Shutruk-Nahhunte, Kutir-Nahhunte III et Shilhak-Inshushinak entreprennent de grandes constructions à Suse, et leurs règnes voient la création de nombreuses œuvres d'art, en même temps que la déportation d'œuvres pillées sur les sites de Mésopotamie (comme le Code de Hammurabi ou la « Stèle de la victoire » de Naram-Sin d'Akkad).

- Période néo-élamite (c. 1000-539) : L'Élam se réduit autour de la région de Suse. Les interconnexions avec les populations iraniennes qui arrivent dans la région (Mèdes et surtout Perses) commencent à se faire sentir dans les réalisations artistiques. Cela finit par aboutir à ce que l'on appelle l'art « élamo-perse » : avec l'installation des Perses dans le pays d'Anshan (Anzan), ceux-ci et les Élamites commencent à se mélanger, et il en résulte des influences réciproques dans le domaine artistique.

- Période perse achéménide : L'héritage élamite reste prégnant dans l'Empire perse des Achéménides, dont le centre recouvre l'ancien royaume élamite, même si l'art de cette période réuni des influences venant de tout l'empire.

Le contexte culturel élamite

L'art élamite ne peut se comprendre sans une bonne connaissance de son cadre culturel. Il est en effet surtout connu par les découvertes du matériel archéologique de Suse, située dans un contexte particulier. Le royaume élamite tout entier se situe à la croisée du monde mésopotamien et du plateau iranien, qui l'ont influencé considérablement.

La diversité de l'Élam

L’Élam correspond au sud-ouest de l’Iran actuel. Il est organisé autour de deux centres principaux, Suse à l’ouest, dans une plaine, et Anshan (Tall-i Malyan) à l’est, dans le Fars, région montagneuse, qui sont séparées de 500 kilomètres à vol d’oiseau. L’Élam étant situé dans un milieu montagnard, il est donc éclaté entre plusieurs régions entre lesquelles les communications sont souvent compliquées. Il en résulte donc une diversité régionale forte, pour autant que l’on puisse en juger, dans la mesure où se sont surtout la Susiane et Anshan qui nous sont connues par l’archéologie. Qu’il faille considérer comme élamites d’autres sites (comme Shahdad, Tepe Yahya par exemple) est plus douteux.

Suse et l'Élam

La majorité des œuvres rangées dans l'art élamite proviennent du site de Suse, fouillé dès la fin du XIXe siècle par des équipes archéologiques françaises, qui se sont au début plus souciées de découvrir des objets que des bâtiments, ce qui a entraîné la perte de la plupart des restes architecturaux de l'Acropole de la ville. Or, cette ville et sa région ont une place à part dans l’ensemble élamite, puisqu’il s’agit de la partie de l’Élam la plus influencée par la Mésopotamie, sa proche voisine. En même temps, c’est là que l’activité des souverains élamite est la mieux connue.

Fondée vers la fin du Ve millénaire dans une région (la Susiane) ayant déjà un urbanisme assez avancé, Suse s'épanouit d'abord dans la mouvance de la Mésopotamie du sud, pendant la période d'Uruk (c. 4000-3100), dont elle partage la culture matérielle. Ce n'est qu'à la période proto-élamite (c. 3100-2900) qu'elle est pour la première fois incluse dans un ensemble préfigurant le futur royaume élamite, dont le centre se trouve plus à l'est dans la région d'Anshan. Dès lors, elle alterne entre phases de domination mésopotamienne et élamite, avant de devenir définitivement une des capitales de ce dernier royaume à partir du IIe millénaire, et le véritable cœur de celui-ci dans la première moitié du Ier millénaire. Sa culture reste cependant toujours mixte, comme en témoigne le fait que sa population reste majoritairement akkadienne, comme en Basse Mésopotamie. C'est par Suse que l'Élam a été en contact avec la Mésopotamie, qui a exercé une influence durable sur lui. Si l'art susien est souvent proche de celui de Mésopotamie, ceci s'explique sans doute par cela.

La Mésopotamie et l'Élam

Dès la période d'Uruk, la Mésopotamie exerce une grande influence sur les cultures voisines du plateau iranien. C'est alors que se développe la Susiane, qui transmet ensuite ces apports au monde proto-élamite lorsqu'elle y est intégrée à la fin du IIIe millénaire. Par la suite, l'Élam est en contact constant avec les royaumes mésopotamiens, et est notamment soumis aux appétits de ceux d'Akkad et d'Ur III. La proximité géographique de l'Élam avec ce voisin d'un très grand poids culturel a durablement influencé la culture de ce royaume, et donc son art, qui est resté constamment marqué par cet apport. Le problème étant une nouvelle fois que Suse est la ville élamite la mieux connue de nous, et en même temps la plus susceptible d’avoir été influencée par la Mésopotamie. L'Élam peut cependant aussi avoir contribué à transmettre les influences du plateau iranien vers la Mésopotamie, aspect souvent négligé.

Le monde iranien et l'Élam

Si on connaît depuis plusieurs années certaines cultures du plateau iranien, leur champ d'étude est en train de connaître de grands changements par de nouvelles découvertes. L'Élam était intégré dans une vaste koinè allant de l'Indus à la Mésopotamie, dont il était l'une des principales composantes, dont il partageait des traits, et dont il recevait des influences tout en l'influençant en retour. Selon P. Amiet, plusieurs cultures du Plateau iranien voisines de l’Élam aux IIIe et IIe millénaires, identifiées sur les sites de Shahdad, Tepe Yahya, Tepe Sialk, Tall-i Iblis, font quasiment partie de l’ensemble culturel élamite. Cet auteur les qualifie d’ailleurs de « trans-élamites ». La découverte récente de la civilisation de Jiroft, à proximité du foyer proto-élamite, pourrait encore modifier notre perception de l'influence des cultures iraniennes sur l'Élam, et même la Mésopotamie. Plus tard, l'art élamite est influencé par des cultures du Zagros, notamment celles des métallurgistes du Luristan, et ensuite par les peuples iraniens (Mèdes, Perses) qui arrivent dans son voisinage vers la fin du IIe millénaire, et qui apprennent aussi beaucoup à son contact.

Architecture

Les sites urbains

En tout et pour tout, quatre villes appartenant au royaume élamite ont été fouillées : Suse, Anshan, Chogha Zanbil et Haft-Tappeh. La première a été fouillée selon des méthodes ne se souciant pas de l'architecture, et recherchant en priorité des objets. Tous les niveaux de l'Acropole postérieurs au IVe millénaire ont été littéralement rasés par les méthodes peu académiques des premiers fouilleurs, et l'architecture et l'urbanisme du tell principal de cette grande ville sont irrémédiablement perdues. Quelques riches résidences paléo-élamites, appartenant à des dignitaires de la cour royale, ont cependant été fouillées dans d'autres secteurs du site. Elles avaient une grande cour portée par quatre pilastres qui ouvrait sur une autre cour autour de laquelle s'organisait l'édifice.

À Anshan comme à Haft-Tappeh seule une petite partie du site a été fouillée : dans la première on a retrouvé quelques bâtiments, et dans la seconde on a surtout mis au jour des constructions religieuses. Chogha Zanbil est quant à lui un sanctuaire religieux qui est resté inachevé, et ne présente qu'une architecture religieuse, en dehors de ses trois enceintes, et d'un bassin d'approvisionnement en eau potable alimenté par un canal de plus de 50 km de long.

L'Élam est pourtant l'une des plus anciennes régions urbanisées du Moyen-Orient. En Susiane, plusieurs sites proto-urbains sont créés dès le VIe millénaire, au contact de la Mésopotamie : Jafarrabad, Jowi, Bendebal, puis surtout Chogha Mish. Cette dernière, puis plus tard Suse et Anshan sont des sites urbains parmi les plus vastes de leur période à la fin du IVe millénaire.

Architecture officielle

Aucun palais royal élamite n’a été retrouvé. Des bâtiments administratifs ont été dégagés à Anshan pour la période proto-élamite, et la fin de la période médio-élamite (XIIe siècle). On en a aussi mis au jour à Haft-Tappeh. Chogha Zanbil comprenait quelques résidences royales, qui ne présentaient pas de plan spécifique, mais avaient juste une taille plus importante que les résidences normales.

Architecture religieuse

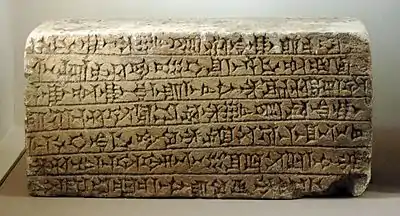

On a fouillé plusieurs temples sur l'Acropole de Suse, notamment celui de Ninhursag, mais comme d’habitude pour ce site on ne connaît pas leur architecture. Le temple d'Inshushinak, situé sous l'apadana de l'époque achéménide, et il n'a donc pu être dégagé que partiellement. Ils ont en revanche livré des bas-reliefs sur pierre, ainsi que de nombreuses inscriptions de fondation. On sait par les textes que les temples élamites étaient jouxtés par des bosquets sacrés, que l'on n'a cependant pas identifié archéologiquement.

Les fouilles de deux autres sites élamites ont en revanche permis de mettre au jour des temples. A Haft-Tappeh (Kabnak), la capitale de Tepti-ahar, datant du XVe siècle, le complexe funéraire de la famille royale a été dégagé. Le sanctuaire religieux de Chogha Zanbil, fondé au XIVe siècle par Untash-Napirisha, a livré une architecture religieuse impressionnante. Plusieurs temples avaient été construits dans ce qui était voué à devenir un grand centre religieux du royaume élamite. Certains présentaient des plans originaux : cella isolée dans une cour principale pour quatre d’entre eux de plan identique, tandis que le temple de Nusku (le feu), était probablement à ciel ouvert et a en son centre un autel qui n’est pas sans rappeler les futurs temples du feu des Iraniens.

Le monument le plus imposant de ce dernier site est sa ziggurat, ayant une base carrée de 105 mètres de côté. Elle était dédiée à Inshushinak et Napirisha. Si c'est la seule ziggurat retrouvée en Élam, et la mieux conservée de toutes, on sait qu'il y en avait une autre à Suse, dont les ruines ont disparu. Elle est connue par des textes, notamment le récit de la destruction de la ville par les armées d'Assyrie, ainsi que par un bas-relief de Ninive représentant cet évènement. Elle aurait été surmontée de « cornes ». Ce type de monuments avait en fait des précédents sur le plateau iranien, les différentes grandes terrasses, souvent surmontées par un temple, datant pour les plus anciennes du IVe millénaire, et qui sont sans doute la forme initiale des ziggurat. On en a retrouvé à Suse, Tepe Sialk, Konar Sandal, et plus loin à Altyn-depe au Turkménistan.

Céramique

Glyptique

Après avoir utilisé de simples sceaux-cachets jusqu'au milieu du IVe millénaire, les habitants de la Susiane furent parmi les premiers à employer des sceaux-cylindres, dont des exemplaires parmi les plus anciens furent retrouvés à Suse. Auparavant, on employait des cachets ronds, reproduisant notamment la figure du "Maître des animaux", un personnage mythologique maîtrisant deux animaux disposés sur ses deux côtés. Par la suite, chaque période développe un style particulier.

- La période d'Uruk est caractérisée par des représentations de scènes de la vie quotidiennes, notamment des activités agricoles, artisanales (poterie, textile) (glyptique de Suse II).

- La période proto-élamite voit se développer des sceaux-cylindres décorés par des motifs géométriques simples, mais le style caractéristique de cette époque est celui d'animaux qui réalisent des activités humaines.

- Les sceaux du IIIe millénaire de Suse montrent une forte influence mésopotamienne : scènes de banquets cultuels, combats impliquant des animaux réels ou imaginaires, des humains, peut-être inspirés de thèmes mythologiques, puis des représentations d'un dieu entouré de serpents, et d'acolytes dont un joueur de lyre, typique de la période d'Akkad. Dans la région orientale (Tepe Yahya, Shahdad), en marge du monde élamite, on retrouve des thèmes plus proprement « iraniens », comme les représentations de déesses assises.

- Les sceaux de la période paléo-élamite sont encore marqués par l'influence mésopotamienne, celle de l'époque de la Troisième dynastie d'Ur durant la dynastie de Simashki, alors caractérisée dans la glyptique par les scènes montrant un homme rendant hommage à une divinité assise sur un trône ; les habits, ainsi que certains objets ou postures montrent parfois des particularités iconographiques élamites. Sous les Sukkalmah, plusieurs styles se développent : la partie occidentale reste sur les thèmes précédents mais les personnages ont des particularités élamites plus marquées (par exemple la coupe de cheveux « en visière »), tandis qu'à l'est les sceaux de Tell-e Malyan, parmi lesquels on compte des sceaux-cachets courants dans le reste du Plateau iranien, on représente souvent des déesses vêtues de robes « en crinoline ».

- Les sceaux médio-élamites sont marqués au début par une évolution vers une représentation plus géométrique des personnages ainsi que la présence d'animaux. Le thème le plus courant à Haft-Tappeh est celui d'un dieu assis sur un trône tenant une feuille de palmier. Des scènes d'hommages à des divinités inspirées de la glyptique mésopotamienne sont toujours présentes sur des sceaux, ainsi que des scènes de banquets. Des sceaux en faïence apparaissent sous les Igehalkides.

- Durant la période néo-élamite, on trouve des sceaux représentant des scènes de chasse, ou des combats d'animaux réels ou imaginaires, peut-être d'inspiration perse.

- Style « élamo-perse » : la tendance vue à la période néo-élamite finit par aboutir à un style hybride dit "élamo-perse", reprenant des thèmes propres aux peuples iraniens, comme la chasse, des combats de guerriers montés à cheval, de manière dynamique ; un sceau représentatif de ce style est celui du roi Cyrus Ier de Perse.

- Les sceaux de la période achéménide retrouvés en Perse et en Élam représentent souvent un roi-héros en train de vaincre un monstre, qui devient récurrente à partir du règne de Darius Ier qui marque une rupture dans l'iconographie.

Sculpture

Ronde-bosse

Des statuettes sculptées sur pierre apparaissent à la période proto-élamite, et représentent selon la tradition de l'époque des animaux dans des postures humaines.

On a aussi retrouvé des statues de plus grande taille, comme la statue de la déesse Narundi assise sur un trône, datant du règne de Puzur-Inshushinak (vers le XXIIe siècle), et qui mesure près d'un mètre.

Plusieurs statues d'animaux (surtout des lions) servant à garder l'entrée de monuments ont été découvertes à Suse et à Chogha Zanbil.

Bas-reliefs sur pierre et bitume

Des bas-reliefs ont été sculptés sur certaines stèles par les artistes de la période médio-élamite. L'une de ces œuvres les plus remarquables, quoiqu'elle soit aujourd'hui amputée d'une grande partie de ce qu'elle était à l'origine, date du règne d'Untash-Napirisha. Elle est divisée en plusieurs registres. Le supérieur représente le roi priant devant une divinité, accompagné de son épouse et d'une prêtresse. Sur le registre inférieur, on trouve des êtres mythiques : déesses-poissons tenant les flots représentés sous la forme de cordons allant du sol au ciel, hommes-moufflons tenant des arbres sacrés.

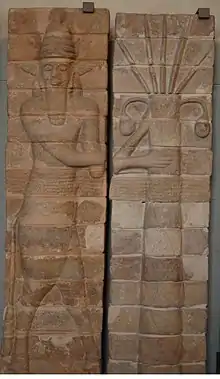

Un bas-relief plus tardif, datant de la dynastie des Shutrukides, a été retrouvé dans un temple de Suse, sur le Tell de l'Apadana. Il s'agit d'une frise sur briques moulées, ressemblant beaucoup à un bas-relief de la même période retrouvé à Uruk dans l'Eanna. On y trouve des hommes-taureaux protégeant des palmiers alternant avec des divinités protectrices.

À la période paléo-élamite, on avait sculpté des supports d'offrandes faits dans des roches bitumeuses, en forme de cornets tronconiques. On y représentait surtout des animaux : aigles, félins, gazelles.

Bas-reliefs rupestres

Les souverains élamites ont aménagé divers sanctuaires rupestres, dans lesquels ils ont fait sculpter diverses frises, à thème religieux. Ces sites sont Kurangun, Izeh et Naqsh-e Rostam.

Kurangun a été aménagé à l'époque des sukkalmah (XIXe – XVIIe siècle). Un relief y représente le dieu Napirisha délivrant les eaux de vie assis sur un trône qui a la forme d'un serpent à tête d'homme symbolisant les eaux primordiales. Il est entouré d'autres divinités, dont sa parèdre Kiririsha qui se tient à côté de lui. Une procession se trouvant à la gauche du groupe de dieu date elle de la période néo-élamite, Kurangun ayant été un lieu de culte sur une très longue période.

L’autre grand sanctuaire en plein air de l'époque des sukkalmah est Naqsh-e Rostam, connu surtout pour les tombes de souverains achéménides ou les reliefs sassanides qui s'y trouvent.

Les premiers reliefs d'Izeh remontent à la période médio-élamite, sans doute sous les Shutrukides (XIIe siècle). De grandes fresques sont taillées dans la pierre, représentant la famille royale rendant hommage aux dieux. Ces œuvres ont été usurpées au VIIIe siècle par un souverain élamite local, tandis que des nouvelles ont été sculptées.

Métallurgie

Des statuettes en métal ont été réalisées dès la période proto-élamite, que ce soit en bronze ou en argent. On en a même retrouvé en or dans la nécropole de Suse. Elles représentent avant tout des personnages religieux : des animaux à la période proto-élamite, et par la suite des divinités anthropomorphes.

À partir de la période médio-élamite, on réalise des pièces en métal de plus grande taille. La plus remarquable est incontestablement la statue en bronze quasiment en grandeur nature de la reine Napir-asu, épouse du roi Untash-Napirisha, à laquelle il manque actuellement la tête et une partie d'un bras. Elle démontre tout le savoir-faire des artisans élamites en matière de métallurgie : elle a été réalisée en deux morceaux faits selon la technique de la cire perdue qui ont ensuite été collés. Les détails du vêtement sont remarquables. Le règne d'Untash-Napirisha a vu la réalisation de nombreuses pièces en métal, comme la hache en argent et électrum inscrite au nom de ce roi exhumée dans le temple de la déesse Kiririsha à Chogha Zanbil.

Une œuvre originale en bronze datant de la dynastie shutrukide représente une scène cultuelle, la cérémonie du « lever de soleil » (sit šamši en akkadien). Il s'agit d'une plaque d'environ 60 x 40 cm, sur laquelle on trouve deux prêtres agenouillés en train d'effectuer un rituel à côté d'une ziggurat, et entre deux autels. On y trouve aussi un arbre, qui doit symboliser un bosquet sacré typique des temples élamites.

Notes et références

Voir aussi

Sources et bibliographie

- Pierre Amiet, Elam, Auber-sur-Oise,

- Pierre Amiet, L'âge des échanges inter-iraniens : 3500-1700 av. J.-C., Paris, Ministère de la culture et de la communication, Éditions de la Réunion des musées nationaux, , 332 p. (présentation en ligne)

- Pierre Amiet, Suse : 6000 ans d'histoire, Paris, (présentation en ligne)

- (en) E. Carter, « Elam, ii, The Archaeology of Elam », dans E. Yarshater (dir.), Encyclopaedia Iranica, 1998, p. 301-344 ;

- (en) D. T. Potts, The Archaeology of Elam : Formation and Transformation of an Ancient Iranian State, Cambridge (Mass.), 2004.

- (en) Prudence O. Harper, Joan Aruz et Françoise Tallon (dir.), The Royal City of Susa : Ancient Near Eastern Treasures in the Louvre, New York, The Metropolitan Museum of Art, (lire en ligne)