Bishapour

Bishapour (moyen-persan : Bay Shāpur, « le seigneur Shapur ») est une ancienne cité sassanide, à 23 km de Kazerun, dans le Fars, en Iran. La ville se trouvait sur la route reliant les villes d’Istakhr et Ctésiphon.

| Bishapour | ||

| ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Province | Fars | |

| Coordonnées | 29° 46′ 40″ nord, 51° 34′ 15″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : Iran

| ||

Le site de Bishapour se situe dans une plaine cultivée au bord de la rivière Shapur, juste devant la gorge de Chowgan. Cette gorge étroite donne accès à la vallée de Shapur, de forme ovoïde, fermée par une seconde gorge et offrant ainsi un abri naturel et facilement contrôlable aux habitants de la ville et des environs, ainsi qu'à leurs troupeaux.

Le site de Bishapour présente trois parties notables :

- la cité elle-même ;

- la gorge de Chowgan (Tang-e Chowgan) ;

- la grotte de Shapur.

Histoire

Le site de Bishapour est habité depuis fort longtemps, vu les traces d'occupation élamite et parthe dans la plaine. La ville a été fondée par Shapur Ier, en même temps que sa voisine Kazerun. Il y avait fait auparavant réaliser le premier des bas-reliefs de la gorge de Chowgan. Shapur est alors au sommet de sa gloire après trois victoires sur l'Empire romain, dont la dernière, et la plus brillante, en 260, voit la capture de l'empereur romain Valérien.

Dans les années qui suivent, Shapur dispose donc d'un grand nombre de prisonniers romains, mais également d'artisans romains envoyés par Philippe l'Arabe dans le cadre de la paix signée en 244. C'est une des raisons pour que la ville soit bâtie selon le plan romain, tel qu'on le trouve à Timgad, et non selon le plan parthe circulaire, comme à Gur, et que de nombreuses décorations retrouvées montrent une forte influence romaine : mosaïques, stucs, ainsi que les bas-reliefs de Tang-e Chowgan. Par contre, les techniques de construction et les styles architecturaux sont typiquement iraniens, avec une certaine réminiscence des styles achéménides. Des inscriptions parthes et pehlevi sur deux colonnes au centre de la ville indiquent que le roi a visité la ville en 266 : c'est à cette date qu'on fait généralement remonter l'inauguration de Bishapour.

On estime la population à son apogée entre 50 000 et 80 000 habitants. Conquise par les Arabes en 637, Bishapour commence à perdre de son importance : au moins quatre mosquées y sont bâties, principalement sous les Omeyyades, mais n'ont pas laissé de traces. Au Xe siècle, le voyageur arabe Maqdesi décrit la ville comme une cité en ruine. En 1108, Soltan Mohammad Saljuqi ordonne l'abandon de Bishapour, qui est presque entièrement désertée au profit de Kazerun.

Les premières excavations ont lieu entre 1933 et 1940, par les archéologues Roman Ghirshman et Georges Salles, qui révèlent les palais, un temple et un monument votif. Puis à partir de 1968, les excavations du Service archéologique iranien sous la direction d'Ali Akbar Sarfaraz, sur le nord du site, dégagent les murailles et des bâtiments islamiques.

La majeure partie de Bishapour reste encore à exhumer, principalement les quartiers populaires de la ville.

La cité fait partie du site « Paysage archéologique sassanide de la région du Fars », inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2018[1].

Description

La cité

Carte montrant la localisation de Bishapour dans l'empire Sassanide.

Carte montrant la localisation de Bishapour dans l'empire Sassanide. le complexe palais/temple de Bishapour

le complexe palais/temple de Bishapour

Les principaux éléments de la cité de Bishapour sont : le temple, probablement un temple d'Anahita, remarquable par son réseau hydrique, et l’étonnant palais de Shapur Ier.

Les murailles

La ville est protégée à l'ouest par la rivière Shapur, et au nord par les montagnes entourant la vallée de Shapur. Des murailles ont été élevées pour défendre les côtés sud et est. À l'origine, ces murailles comportaient de nombreuses tours rondes, espacées de seulement 40 cm. Les murs étaient enduits de stuc recouvert de plâtre blanc ; l'espace entre les tours était peint en rouge et bleu. Par la suite, on a enlevé une tour sur trois, et les remparts ont été rehaussés, par une façade lisse percée de meurtrières.

À la fin des années 1970, 250 m de murailles avaient été dégagés lors des fouilles et on a procédé à une anastylose sur une partie des remparts.

Le grand palais

Ce palais est appelé « bâtiment B » dans les rapports d'excavation, mais est couramment surnommé « palais de Shapur Ier ».

Le palais présente en son centre la salle du trône, sur un plan carré à quatre iwans, de 22 m de côté ; les iwans font 7 m de profondeur. Son plan cruciforme est typiquement sassanide, comparable à celui d'un chahar taq. Certains archéologues pensent qu’elle était recouverte d’un imposant dôme unique de 20 m de diamètre. Toutefois, en l’absence de murs en mesure de soutenir une telle charge, d’autres pensent que le toit se composait de quatre hémivoûtes et d’une place carrée ouverte.

Les murs intérieurs du palais comportent 64 niches ayant abrité des statues. Certaines d’entre elles portent encore les traces de leur décorations en stuc, laissant parfois deviner quelques-unes des couleurs originales : rouge, jaune et noir. Le style des stucs laisse penser qu'ils datent du début de l'époque islamique ; ils préfigurent les décorations de Samarra. Le sol est pavé, avec des décorations de briques dans le style de ce qui se faisait à Antioche au IIIe siècle.

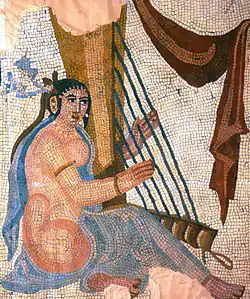

Un triple iwan, ajouté à la fin de l'époque sassanide, donne accès sur l'est à une cour pavée, dont le sol était recouvert de mosaïques. Elles ont probablement été réalisées par des artisans d’Antioche également capturés par Shapur ; si la technique, les styles et symboles (tête couronnée de lauriers) sont romains, la composition reste iranienne. Certaines de ces mosaïques sont exposées au Musée national Archéologique de Téhéran, ou encore au Louvre à Paris. Une des mosaïques représentant un cavalier chargeant, provenant de la salle du palais Est, est exposée au musée de Bishapour, où l’on peut également voir d’autres objets exhumés (outils, couverts, poteries, jarres) datant des différentes époques traversées par la ville. L'ensemble du triple iwan, de la cour et des pièces adjacentes est nommé « bâtiment D » par les archéologues.

_Sassanid_Period_2.jpg.webp) Autre vue du palais de Shapur Ier

Autre vue du palais de Shapur Ier Quelques-unes des jarres exposées au musée de Bishapour

Quelques-unes des jarres exposées au musée de Bishapour Une mosaïque de Bishapour conservée au Louvre.

Une mosaïque de Bishapour conservée au Louvre.

Le second palais

Un autre palais plus petit, le « bâtiment C », donne sur la cour est du palais principal. Deux niches présentent des éléments d'architecture semblables à ceux des palais de Darius et Xerxès à Persépolis. La façade était décorée de bas-reliefs montrant des charges de cavaliers. Ghirshman pense qu'ils représentaient la victoire de Shapur sur les Romains, et que le palais a pu être construit pour la captivité de Valérien.

Le temple

À l'ouest du grand palais s'élève un temple, ou « bâtiment A », dont un des murs est conservé sur toute sa hauteur de 15 m.

Le temple est sur un niveau plus bas que le palais ; on y accède par un escalier couvert d'une voûte en berceau très bien conservée. Il est bâti selon le plan iranien typique : une pièce carrée avec quatre portes ouvrant sur un corridor. Les murs sont remplis de gravats, couverts de larges pierres finement polies maintenues par des crampons d'acier.

Protomes de la façade principale

Protomes de la façade principale

Le toit n'était pas une coupole (ce n'est donc pas un chahar taq) ; il était plat, maintenu par des poutres reposant sur quatre protomes de taureaux, autre rappel de Persépolis, disposés par paires se faisant face. Les protomes sont sur la façade principale, tournés vers l'extérieur ; deux d'entre eux sont encore en place, un autre, mieux conservé, est visible à quelques mètres du temple.

Des canalisations et un profond bassin semblent indiquer qu'un culte de l'eau avait lieu dans ce temple. Dans un bâtiment islamique voisin, on a retrouvé un autel du feu dont on suppose qu'il provient du temple ; il est composé d'un socle, d'une colonne basse et d'une table carrée.

Ce temple est généralement admis comme étant dédié à Anahita ; d'autres hypothèses ont été émises, comme un temple de Mithra, symbolisé par les taureaux, voire un temple du feu, ce qui est peu probable en raison de l'architecture.

Le monument votif

Un peu plus loin se trouve une petite place avec les bases de deux colonnes écroulées, et deux bases plus petites devant elles. On suppose que les colonnes étaient surmontées d'un linteau, et que les petites bases étaient celles d'autels du feu.

Une des deux colonnes porte une inscription du gouverneur Apasai indiquant qu'il a fait réaliser ce monument en 266, comprenant une statue de Shapur (aujourd'hui disparue), et qu'en retour il a reçu de l'or, de l'argent, un jardin et une robe d'honneur. La statue est probablement celle décrite par Maqdesi au Xe siècle ; elle aurait alors été sculptée dans une pierre noire.

À l'extérieur des murs

À la même époque que la rénovation des remparts, un bâtiment typiquement sassanide a été construit au bord de la rivière, composé d'un iwan central, de deux ailes et d'un corridor.

Dans cette même zone, aux rues pavées, on trouve des bâtiments islamiques du XIIIe siècle, un réservoir d'eau souterrain (āb anbar) et un pressoir.

La forteresse de la Vierge

La gorge de Chowgan était fermée par plusieurs lignes de fortifications, et contrôlée par une forteresse au sommet de la falaise est, dont le nom moderne est Qaleh-ye Dokhtar, « la forteresse de la Vierge ». Les ruines de la forteresse construite au sommet d’une importante masse rocheuse dominant la cité laissent encore discerner les fondations des tours. Les murailles pour la plupart effondrées mesuraient 10 m de haut

On trouve de nombreuses ruines de petits bâtiments typiquement sassanides tout autour de la forteresse, ainsi qu'un autel taillé dans la roche. Un peu plus loin, toujours taillé dans la falaise, trois plateformes servaient probablement à l'exposition des morts selon le culte zoroastrien.

Le fort de la vierge

Le fort de la vierge vue d'ensemble du fort

vue d'ensemble du fort

Les bas-reliefs

Ils sont au nombre de six, sculptés sur les parois de la gorge que traverse la rivière Shapur, au nord de la ville. Ils datent des IIIe et IVe siècles. Les deux premiers sont sur la falaise est, les quatre suivants sur la falaise ouest. Certains d'entre eux ont été sévèrement endommagés par la circulation de l'eau empruntant un aqueduc taillé à même la paroi rocheuse.

Le premier bas-relief est endommagé. Il montre l’investiture de Shapur Ier, copie d’un des bas reliefs de Naqsh-e Rostam consacré à Ardachîr Ier, père de Shapur Ier. Il montre deux cavaliers face à face : le dieu zoroastrien Ahura Mazda délivrant à Shapur l’anneau du pouvoir (farshang ou cydaris). Le cheval d’Ahura Mazda piétine Ahriman, dieu du mal, tandis que les sabots du cheval de Shapur piétinent le corps de l’empereur romain Gordien III mortellement blessé lors de sa campagne contre la ville de Ctésiphon en 244. Son successeur, Philippe l'Arabe, est représenté agenouillé en signe de soumission. Il avait dû négocier la paix, et paya une rançon pour être autorisé à repartir avec les restes de l’armée romaine. L'absence de l'empereur Valérien semble indiquer que le bas-relief a été réalisé avant 260. Ce panneau mesure 10 m de long.

Le deuxième bas-relief est bien conservé. Il représente Shapur Ier en cavalier triomphant de Gordien III, révéré par ses sujets. Un putto, directement issu de l'iconographie occidentale, lui apporte le diadème et l’anneau du pouvoir. Le corps de Gordien est là aussi foulé par le cheval de Shapur, auquel fait face Philippe l’arabe agenouillé sabre au fourreau. Shapur tient par la main un personnage romain que l'on identifie soit comme l’empereur Valérien, qui fut défait et capturé en 260, soit comme Cyriades, le successeur de Valérien choisi par Shapur. Deux personnages se tiennent derrière Philippe, pouvant être le prêtre Kartir, et Surena, dignitaire militaire descendant de la famille parthe du même nom dont un des membres avait défait et tué Crassus trois siècles plus tôt. À droite, cinq panneaux représentent chacun trois soldats portant lances, épées, masses, boucliers, chaînes ; à gauche, deux panneaux contiennent chacun cinq officiers à cheval. Les soldats et les officiers ont l'attitude typique de l'hommage au roi : tournés vers lui, ils ont l'index de la main droite recourbé en signe de respect. Ce panneau fait 13,5 m de long et 5 m de haut.

Le troisième bas-relief a été endommagé par l’aqueduc. Également réalisé pour Shapur Ier, il présente cinq bandes horizontales. Au centre est représentée la triple victoire de Shapur, comme à Naqsh-e Rajab et Naqsh-e Rostam. On y retrouve le corps de Gordien III, Philippe l’Arabe, et Valérien ou Cyriades. De nombreux cavaliers sont représentés, ainsi que l’infanterie et des notables. L’infanterie apporte le tribut offert par les Romains.

_Sassanid_Period.JPG.webp) Le triomphe de Shapur Ier sur les empereurs romains (Bas-relief 2)

Le triomphe de Shapur Ier sur les empereurs romains (Bas-relief 2).jpg.webp) Bas-relief 3 sur le triomphe de Shapur Ier

Bas-relief 3 sur le triomphe de Shapur Ier Vahram II (276-293) recevant une délégation arabe

Vahram II (276-293) recevant une délégation arabe.jpg.webp) L'investiture de Vahram Ier

L'investiture de Vahram Ier Shapur II - ou Vahram II? - triomphant d'une révolte

Shapur II - ou Vahram II? - triomphant d'une révolte

Le quatrième bas-relief, également endommagé du fait de l’érosion par l’eau de l’aqueduc, a été réalisé sous Bahram II (276-293), qu’il représente recevant une délégation arabe accompagnée d’un dromadaire et d'un cheval. C’est une rare représentation sassanide d’une ambassade. On peut voir dans cette scène, les signes avant-coureurs de la montée en puissance des arabes, futurs conquérants de l'Iran.

Le cinquième bas-relief est une représentation classique de l’investiture de Bahram Ier (273-276), évocation du relief d’investiture d’Ardachîr Ier à Nashq e Rostam. On y observe encore les dommages liés à l’eau. Ahura Mazda donne au roi l’anneau de pouvoir et le diadème. Bahram ayant perdu la Mésopotamie et Ctésiphon aux Romains, il est surprenant de le voir représenté en roi victorieux foulant avec son cheval un ennemi mort. Il semble que le personnage ait en fait été ajouté a posteriori, possiblement par Narseh (293-302), après une victoire ; dans ce cas il s'agirait soit de Bahram III, que Narseh avait renversé, ou du ministre de Bahram III, Wahnām. Dans l'inscription l'accompagnant, Narseh a également fait graver son nom à la place de celui de Bahram.

Le dernier bas-relief représente Shapur II (309-379), et est soit un triomphe sur les Indiens ou les Koushans, soit la représentation de la répression d'une révolte. Des prisonniers sont amenés au roi assis sur son trône, main gauche sur son sabre, mais droite sur un sceptre ou une masse. Deux rangées de personnages sont de chaque côté du roi ; à gauche derrière le roi, les notables, les officiers, et le cheval de Shapur ; à droite, des prisonniers, un bourreau tenant deux têtes coupées dans ses mains, des nobles, des guerriers tenant le cheval du roi, et un éléphant, qui est la raison pour laquelle on identifie généralement le peuple vaincu comme oriental. Le modelé du relief est plutôt brut, car il était en fait destiné à recevoir une finition élaborée en plâtre selon une technique en usage chez les Koushans, ce qui en fait un bas-relief unique en Iran.

La grotte de Shapur

Elle est située à 5 km à l’est de la cité de Bishapour, sur les hauteurs surplombant la vallée de Shapur au-delà de la gorge de Chowgan. La grotte de Shapur, connue sous le nom de Mudan-e Shapur ou Shekaft-e Shapur, est à 400 m à l’aplomb du village de Sasan.

La grotte est difficile à voir depuis la vallée (en haut à gauche)

La grotte est difficile à voir depuis la vallée (en haut à gauche)

La grotte s'ouvre sur une première salle de 13 m de haut. Sur les parois ont été gravées des tablettes, portant des inscriptions aujourd'hui disparues. Au fond de la salle plusieurs couloirs s'enfoncent dans la montagne. La grotte, très profonde, a été aménagée : on y trouve des réservoirs, des salles et des corridors. L'usage de cette grotte n'est pas connu, mais on suppose généralement qu'elle était destinée à servir de sépulture à Shapur Ier ; on n'a cependant retrouvé aucune preuve que le souverain y ait été inhumé.

La statue de Shapur Ier est un des rares exemples de sculpture sassanide en ronde-bosse, la technique généralement utilisée étant le haut-relief. Elle a été sculptée dans un pilier naturel de la grotte ; elle mesure plus de 7 m de haut et la largeur des épaules est de 2 m.

La statue a été gravement endommagée, mais il est difficile de déterminer à quelle occasion. Certaines sources évoquent un tremblement de terre au XXe siècle, qui aurait fait sauter la statue, une partie des jambes et des bras ayant été désintégrée dans sa chute. D'autre estiment qu'elle fut endommagée dès le VIIe siècle lors de la conquête arabe : la statue aurait alors été jetée à bas, restant près de treize siècles à terre. Un assaut il y a 70 ans de villageois superstitieux l'ayant rendu responsable de la mort d'un jeune homme est également évoqué.

Elle a été restaurée en 1957, sous la direction des autorités militaires de Shiraz, les parties manquantes étant remplacées par du béton. Elle n'a cependant pas été remise en place à sa position originale au fond de la première salle de la grotte : elle se tient désormais à l'avant de la grotte. Pour réaliser cette opération, l'entrée de la grotte a été élargie pour atteindre 20 m de large sur 5 m de haut ; elle faisait à l'origine 16 m de large. L'armée a également aménagé un chemin vers la grotte, qui était auparavant difficilement accessible.

Notes et références

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- (en) "Bishapur general" (livius.org).

- (en) Edward J. Keall, « Bišapur », dans Encyclopædia Iranica (lire en ligne)

- (en) « The Ensemble of Historical Sassanian Cities in Fars Province (Bishabpur, Firouzabad, Sarvestan) »

Bibliographie

- (en) Werner Felix Dutz, Persepolis and Archaeological Sites in Fars, Library of Introduction to Persian Arts, , 143 p.

- Sylvia A. Matheson, Persia : An Archaeological Guide, [détail de l’édition]

- (en) Sayyed Mohammad Taqi Mostafavi, The Land of Pârs (The Historical Monuments and the Archaeological Sites of the Province of Fârs, Chippenham, Picton Publishing, , 385 p.

- (en) V. Sarkhosh Curtis, R. Hillenbrand, J. M. Rogers, The Art and Archaeology of Ancient Persia : New Light on the Parthian and Sasanian Empires, I B Tauris & Co Ltd, , 191 p. (ISBN 1-86064-045-1)

- Guy Rachet, Dictionnaire de l'archéologie, Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1060 p. (ISBN 978-2-221-07904-1), « Bishâpur », p. 159-160