Assur (dieu)

Assur, ou Ashur, voire Aššur, est la divinité tutélaire de la ville d'Assur, et de l'Assyrie.

| Assur | |

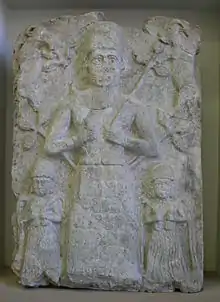

Bas-relief représentant le dieu Assur nourrissant deux caprins, avec deux déesses aux vases jaillissant à ses pieds. Assur, c. 1400-1200 av. J.-C. | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Fonction principale | Dieu national de l'Assyrie |

| Période d'origine | Mésopotamie antique |

| Parèdre | Mulissu, Ishtar |

| Équivalent(s) par syncrétisme | Enlil, Anshar, Marduk |

| Culte | |

| Région de culte | Assur (Assyrie, Mésopotamie) |

| Temple(s) | Assur |

| Symboles | |

| Animal | Dragon-serpent (mushkhushu) |

À l'origine, Assur est peut-être la divinisation de l'éperon rocheux sur lequel sont bâtis la ville d'Assur et son temple. Le caractère propre à Assur est difficile à définir ; c'est peut-être à l'origine une divinité de la fertilité.

Historique

Dès les premiers temps de la cité-état d'Assur, dans la première moitié du IIe millénaire av. J.-C., Assur est présenté comme le véritable roi de la ville, le souverain humain n'étant qu'un prince (rubūm), ou, plus révélateur, le « vicaire d'Assur » (iššiak Aššur). Si à partir de la seconde moitié du IIe millénaire les rois assyriens prennent le titre de « roi » (šarru), cette relation ne change pas, comme le marque le fait que, à chaque couronnement d'un nouveau roi, il est proclamé « Assur est roi ! », pour signaler que le dieu est le véritable maître du royaume. Ainsi, l'hymne de couronnement d'Assurbanipal précise « Assur est roi ! C’est Assur qui est roi ! Assurbanipal est le vicaire d’Assur, la créature de ses mains. ».

Il existe donc une relation particulière entre le dieu et l'Assyrie. Le roi n'est que l'exécutant des volontés d'Assur, et effectue les conquêtes pour la gloire de ce dieu, souvent sous ses injonctions, et bien sûr sous sa protection. Assur est donc devenu une sorte de « divinité impérialiste » au fur et à mesure que l'Assyrie a affirmé ses ambitions à la domination universelle.

Assur a été identifié aux principales divinités du panthéon mésopotamien, en premier lieu Enlil, roi des dieux. Il fut aussi identifié à Anshar (par similitude phonétique), divinité primordiale de la tradition mésopotamienne. Il prend ensuite des traits de Mardouk, dieu de Babylone, quand celui-ci devient prépondérant à la fin du IIe millénaire. Au VIIe siècle av. J.-C., une version de l'Enuma Elish est écrite à Assur, substituant Assur à Mardouk, et on transposa la fête du Nouvel An babylonienne à Assur. Un autre texte, l'Ordalie de Marduk, raconte comment Mardouk est jugé par un tribunal des dieux présidé par Assur[1].

Il y a donc eu un courant cherchant à affirmer la suprématie d'Assur sur Mardouk en même temps que l'Assyrie imposait sa domination sur Babylone. À l'apogée de l'empire assyrien aux VIIIe-VIIe siècles, Assur est une divinité supérieure aux autres, et il semble même que parfois les autres divinités tendent à être considérées comme des parties d'Assur. Par un jeu d'écriture courant en Mésopotamie, on a appuyé cet aspect en jouant sur le nom d'Anshar, qui est marqué par des signes cunéiformes ayant à la fois une valeur phonétique et une valeur idéographique : AN (= DINGIR, « le dieu ») et ŠAR (= 3600 = « la totalité », « l'infini »), et Assur devient « le dieu de la totalité ».

Le culte d'Assur est pourtant resté limité à l'Assyrie, et il ne se répandit jamais en dehors de ce pays, duquel il était trop indissociable. Son culte perdure après la chute de ce royaume en 612, la ville d'Assur vénérant toujours un dieu nommé Assor selon les sources grecques de l'époque hellénistique. Il disparaît ensuite avec la ville quand celle-ci est abandonnée.

.jpg.webp) Ancienne Assyrie. Bassin en basalte pour l'eau du temple d'Assur, règne du roi Sennachérib, 704-681 av. Musée de Pergame, Berlin

Ancienne Assyrie. Bassin en basalte pour l'eau du temple d'Assur, règne du roi Sennachérib, 704-681 av. Musée de Pergame, Berlin Symbole en archer à la robe de plumes sur disque à deux ailes.

Symbole en archer à la robe de plumes sur disque à deux ailes. Disque muni d'ailes et d'une queue d'oiseau, VIIIe siècle AEC. Stèle de Bel-Harran-beli-usur, Irak. Ce symbole figure déjà sur un bas-relief babylonien, une borne, qui date du règne de Marduk-balassu-iqbi (r. 818-813 AEC). Musée de l'Orient ancien, Istanbul

Disque muni d'ailes et d'une queue d'oiseau, VIIIe siècle AEC. Stèle de Bel-Harran-beli-usur, Irak. Ce symbole figure déjà sur un bas-relief babylonien, une borne, qui date du règne de Marduk-balassu-iqbi (r. 818-813 AEC). Musée de l'Orient ancien, Istanbul_from_Nimrud..JPG.webp) Relief au dieu Assur, Nimroud, Palais nord-ouest, salle du trône, v. 865-850 av. J.-C. British Museum.

Relief au dieu Assur, Nimroud, Palais nord-ouest, salle du trône, v. 865-850 av. J.-C. British Museum.

Références

- (en) E. Frahm, « Counter-texts, commentaries, and adaptations: politically motivated responses to the Babylonian Epic of Creation in Mesopotamia, the Biblical world and elsewhere », dans Orient 45, 2010, p. 8-13

Bibliographie

Introductions sur Assur

- Pierre Villard, « Aššur », dans F. Joannès (dir.), Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Paris, Robert Laffont, , p. 98-99

- (en) Eleanor Robson, « Aššur, divine embodiment of Assyria », sur Nimrud: Materialities of Assyrian Knowledge Production - The Nimrud Project at Oracc.org, (consulté le )

- S. Parpola "Assur", conférence donnée au Collège de France en 2008 : http://www.digitorient.com/wp/wp-content/uploads/2008/12/Assur-Parpola.pdf

Religion assyrienne

- (en) Stefan M. Maul, « Assyrian Religion », dans Eckart Frahm (dir.), A Companion to Assyria, Malden, Wiley-Blackwell, , p. 336-358

- (en) Steven W. Holloway, Assur is king! Assur is king! : Religion in the exercise of power in the Neo-Assyrian Empire, Leyde, Brill,

- VILLARD, Pierre. Quelques notes sur le clergé d’Aššur à la fin de l’époque néo-assyrienne In : Akh Purattim 2 [en ligne]. Lyon : MOM Éditions, 2007 (généré le 17 novembre 2022). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/momeditions/4317>

- (en) Beate Pongratz-Leisten, Religion and Ideology in Assyria, Boston et Berlin, De Gruyter,

- Anne-Caroline Rendu Loisel, « D'Aššur à Nabû : construire et déconstruire les « grands dieux » sous les Sargonides (722-612 av. n. è.) », ASDIWAL. Revue genevoise d'anthropologie et d'histoire des religions, vol. 13, , p. 147-159 (lire en ligne)

Liens internes

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (de + en + la) Sandrart.net

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :