Aralosaurus

Aralosaurus tuberiferus

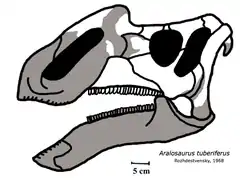

Aralosaurus (« lézard de la mer d'Aral ») est un genre éteint de dinosaures ornithopodes de la famille des hadrosauridés (« dinosaures à bec de canard »), classé dans la sous-famille des Lambeosaurinae, ayant vécu au Crétacé supérieur dans l'ouest du Kazakhstan. Il n'est connu que par la moitié postérieure d’un crâne (dépourvue de sa mandibule) et par quelques os post-crâniens[2] trouvés dans la Formation de Bostobe dans des roches datant de la limite Santonien supérieur-Campanien inférieur, il y a environ 83,6 millions d'années [3]. Une seule espèce est connue, Aralosaurus tuberiferus, décrite par Anatoly Konstantinovich Rozhdestvensky en 1968. Le nom de genre signifie lézard de la mer d’Aral, car il a été trouvé au nord-est de cette mer intérieure[2]. L'épithète spécifique tuberiferus signifie porter un tubercule car la partie postérieure du nasal se soulève brusquement devant les orbites comme une excroissance[2]. Aralosaurus fut à l’origine reconstitué avec une arche nasale similaire à celle du Kritosaurus d’Amérique du Nord (une comparaison basée sur un spécimen maintenant placé dans le genre Gryposaurus)[2]. Pendant de nombreuses années, Aralosaurus a donc été placé dans le groupe des Hadrosaurinae. Cette classification a été invalidée en 2004, à la suite du réexamen du crâne de l’animal qui a permis d’identifier chez Aralosaurus de nombreux caractères typiques des Lambeosaurinae. En particulier, cette étude a révélé qu’Aralosaurus possédait une structure osseuse creuse située loin devant les orbites, et que cette structure communiquait avec les voies respiratoires[1]. Cette structure étant cassée à sa base, sa forme et ses dimensions restent malheureusement indéterminées[1]. Plus récemment, Aralosaurus a été identifié comme le plus basal des lambeosaurinés et placé avec son proche parent Canardia du Maastrichtien supérieur de France dans le nouveau clade des Aralosaurini[3].

Découverte

Le crâne partiel d’Aralosaurus a été découvert en 1957 près de la localité de Shakh-Shakh au cours d'une expédition soviétique dans le centre du Kazakhstan (qui faisait alors partie de l'URSS). Outre le crâne (dont il manque la plus grande partie du museau et la totalité de la mandibule), le matériel découvert incluait aussi des dents isolées et des éléments postcrâniens le plus souvent fragmentaires (ulna, radius, fémur, tibia, fibula, astragale, métatarses). Les seuls éléments complets étaient un humérus et un métatarse. Ce n'est qu'en 1968 que l’animal fut décrit et nommé par Rozhdestvensky. Ce dernier estimait la taille du crâne à environ 65 cm et la taille de l'animal à environ 6,5 m de long. Les sutures crâniennes étant loin d'être fusionnées, ce spécimen était probablement immature. À l'époque, Rozhdestvensky considérait que le crâne d'Aralosaurus était très semblable à celui du Kritosaurus avec la présence d'une arche nasale devant l'orbite (les comparaisons étaient basées sur des spécimens attribués aujourd'hui à Gryposaurus et non à Kritosaurus). Ainsi, l'animal fut classé parmi les hadrosaurinae, lesquels rassemblent des hadrosaures dépourvus de crête crânienne ou présentant une crête osseuse solide[2].

En 2004, Godedroit et des collègues ont réexaminé le crâne d’Aralosaurus. Selon eux, les fragments d’os identifiés par Rozhdestvensky comme étant la partie médiane de l’arche nasale et la partie postérieure du prémaxillaire semblent avoir été perdus. Ces fragments ont été découverts à l'origine isolés tandis que le reste du crâne était articulé (y compris un fragment postérieur du nasal). Il n’est donc plus possible aujourd’hui de confirmer la présence d’une arche nasale chez Aralosaurus. D'autre part, cette étude montre qu’Aralosaurus n'était pas un hadrosaurine ressemblant à un gryposaure, car la prétendue bosse nasale était en fait un fragment d’une structure creuse. Godefroit et ses collègues n'ont en effet trouvé aucun caractère diagnostique des Hadrosaurinae chez Aralosaurus. Au contraire, le crâne d’Aralosaurus présente plusieurs caractéristiques (au niveau du maxillaire, du pariétal, du squamosal et surtout du nasal) qui indique son inclusion parmi les Lambeosaurinae. En particulier, le fragment postérieur du nasal, qui est clairement articulé au reste du crâne, se soulève juste devant les orbites et forme ou participe à une structure creuse en forme de crête. Cette structure étant cassée à sa base, il n’est pas possible de déduire sa taille et sa forme. Cependant, en vue antérieure, le nasal est clairement creux, il est creusé en profondeur par un large sillon qui communique directement avec la face ventrale de la partie postérieure de l'os. Il est donc clair que chez Aralosaurus, la crête nasale entoure une partie du système respiratoire. L'extension de la cavité nasale à l'intérieur d'une crête creuse est typiquement une caractéristique des lambéosaurinés, confirmant ainsi l’inclusion d’Aralosaurus parmi ces derniers[1]. Aralosaurus présente également plusieurs caractères crâniens qui indiquent qu'il était un membre basal du groupe. Bien que présentant une structure nasale creuse, cette dernière était située devant les orbites, une position primitive chez les lambéosaurinés. Chez les représentants plus évolués du groupe, le nasal migre vers une position caudodorsale en raison du développement important des prémaxillaires chez ces formes. De plus, chez les lambéosaurinés avancées, le sommet du crâne est modifié pour former une zone de fixation de la crête creuse, tandis que chez Aralosaurus, le toit crânien ne présente aucune modification particulière[1]. La forme et la taille de la structure en forme de crête d’Aralosaurus sont inconnues. Malheureusement, les fragments qui étaient auparavant interprétés comme faisant partie d'une arche nasale de type gryposaure, et qui auraient pu contribuer à la reconstruction de la région circumnarienne d’Aralosaurus, ont été perdus[1]. Ainsi, la découverte de spécimens plus complets est nécessaire pour une meilleure connaissance de la forme et de la taille de cette structure creuse.

Description

Outre la participation du nasal dans une structure creuse en avant des orbites, Aralosaurus se distingue également par la morphologie de son maxillaire. Ce dernier présente une région rostrodorsale élargie formant un rebord subrectangulaire proéminent qui s'élève verticalement au-dessus du processus rostroventral[3]. Récemment, ce caractère a également été trouvé chez Canardia du Maastrichtien supérieur de France, qui est étroitement apparenté à Aralosaurus. Cependant, le maxillaire d’Aralosaurus diffère de la forme Française en présentant un plateau ectoptérygoïde nettement incliné, tandis que chez Canardia, le même élément est subhorizontal (il est parallèle au segment postérieur de la rangée dentaire)[3]. Le maxillaire d’Aralosaurus porte 30 rangées de dents[2] tandis que Canardia en possède au moins 26 (une partie de la rangée dentaire n’est toutefois pas conservée chez ce dernier)[3]. Les dents maxillaires d’Aralosaurus portent une unique carène centrale, tandis que la seule dent connue de la mâchoire inférieure présente une fine carène secondaire placée devant la carène centrale[2]. Une condition observée aussi chez Canardia et chez bien d’autres hadrosaures[3]. Aralosaurus se distingue aussi de Canardia par la forme de son préfrontal en vue dorsale. Chez Aralosaurus, le processus rostroventral du préfrontal est large et bien exposée latéralement, alors que chez Canardia, le même processus osseux est rostrocaudalement étroit[3]. De plus, le préfrontal d’Aralosaurus ne possède pas la saillie osseuse dorsomédiale présente chez Canardia[3]. Godefroit et ses collègues signalent également la présence de caractères primitifs chez Aralosaurus, tels que le frontal qui participe au bord supérieur de l'orbite, et un préfrontal orienté latéralement et ne participant pas à la paroi latérale de la crête creuse[1].

Classification

Le cladogramme suivant a été réalisé par Albert Prieto-Márquez et ses collègues en 2013, il montre la phylogénie des lambéosaurinés[3]. Aralosaurus y apparaît comme le plus basal des Lambeosaurinae, en groupe frère de Canardia dans la tribu des Aralosaurini :

| Lambeosaurinae |

| ||||||||||||

Un cladogramme plus large, plus complet et plus récent, établi par les mêmes auteurs en 2016, se trouve dans l'article Hadrosauridae[4].

Paléobiogéographie

Aralosaurus a vécu environ 20 millions d'années avant son proche parent Canardia. Ce dernier vivait sur l'île Ibéro-Armoricaine, qui était l'île la plus à l'ouest de l'archipel européen du Crétacé supérieur[5]. Comme on ne connaissait pas de lambeosaurinés dans les riches localités du Campanien supérieur et du Maastrichtien inférieur de l’île Ibéro-Armoricaine, il a été suggéré que les descendants d’Aralosaurus avaient dû atteindre cette île assez tard, peut-être à la fin du Maastrichtien inférieur ou au cours du Maastrichtien supérieur[3]. Les découvertes ultérieures en Espagne de nombreux restes de lambéosaurinés dans les niveaux les plus élevés du Maastrichtien inférieur plaide en faveur de la première hypothèse[6] - [7]. Cette migration a probablement été réalisée en plusieurs étapes, d'abord par des liaisons terrestres temporaires entre la masse continentale de l'Asie de l’ouest et les îles orientales de l'archipel européen, puis entre les différentes îles européennes jusqu'à l'île Ibéro-Armoricaine[5]. Canardia était une forme plutôt archaïque pour son époque et l'île Ibéro-Armoricaine fut peut-être un refuge ultime pour les Aralosaurini[3].

Paléoécologie

Les sédiments de la Formation de Bostobe sont principalement constitués d’argiles et de grès, et correspondent à des environnements de plaines inondables et d’estuaires d’eaux saumâtres, sous un climat subtropical à tropical[8]. Ces différents biotopes se trouvaient sur la côte occidentale du continent asiatique de l’époque, en bordure de l’ancienne mer de Tourgaï qui reliait alors la Téthys à l’océan Arctique[8]. Les eaux marines peu profondes situées à l’ouest de cette plaine côtière fluviale étaient le lieu d’une intense productivité organique due aux conditions de remontée d’eau provoquées par les vents violents provenant du continent[8]. Ces vents ont également été à l'origine d'une importante aridification du climat dans cette région durant le Santonien et le début du Campanien, entraînant une modification au sein de la flore d’angiospermes, avec une raréfaction des formes à feuilles larges et une prolifération des espèces à feuilles petites et étroites de la famille des Ulmaceae. Les angiospermes représentaient 75 % de la flore de ces biotopes, le reste étant composé de conifères et de rares ginkgos et cycadales[8].

La localité de Shakh Shakh, où fut découvert Aralosaurus, a livré une faune diversifiée incluant de nombreux poissons (Chondrichtyens, chondrostéens, et holostéens)[8], des anoures[8], au moins six espèces de tortues[8] dont certaines possédaient une carapace d’au moins 75 cm de long[9], un scincomorphe[8], des crocodiliens[8], des ptérosaures (Aralazhdarcho)[10], des oiseaux[8], des mammifères[8], et plusieurs espèces indéterminées de dinosaures (Ankylosauridae, Sauropoda, Tyrannosauroidea, Ornithomimidae, Therizinosauroidea, Troodontidae, et Dromaeosauridae)[11] - [12] - [13] - [8]. Ailleurs dans cette formation, le site d’Akkurgan se distingue par la présence de deux hadrosauroïdes basaux, Arstanosaurus[14] et Batyrosaurus[15], ainsi que le ptérosaure Samrukia (dont la mâchoire fut d’abord attribuée à un oviraptorosaure Caenagnathidae, puis à un oiseau géant)[16] - [17], lequel pourrait être un synonyme d’Aralazhdarcho[8].

Notes et références

Références

- (en) P. Godefroit, V. Alifanov et Y. Boltsky, « A re-appraisal of Aralosaurus tuberiferus (Dinosauria, Hadrosauridae) from the Late Cretaceous of Kazakhstan », Bulletin de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Sciences de la Terre, vol. 74, , p. 139-154 (lire en ligne)

- (en) A.K. Rozhdestvensky, « Gadrozavry Kazakhstana [Hadrosaurs of Kazakhstan]. [Upper Paleozoic and Mesozoic Amphibians and Reptiles] », Akademia Nauk SSSR, Moscow, , p. 97-141 (lire en ligne)

- (en) A. Prieto-Márquez, F.M. Dalla Vecchia, R. Gaete et À. Galobart, « Diversity, Relationships, and Biogeography of the Lambeosaurine Dinosaurs from the European Archipelago, with Description of the New Aralosaurin Canardia garonnensis », PLos ONE, vol. 8(7): e69835, , p. 1-44 (DOI 10.1371/journal.pone.0069835)

- (en) A. Prieto-Marquez, G.M. Erickson et J.A. Ebersole, « A primitive hadrosaurid from southeastern North America and the origin and early evolution of 'duck-billed' dinosaurs », Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 36, no 2, , e1054495 (DOI 10.1080/02724634.2015.1054495)

- (en) Z. Csiki-Sava, E. Buffetaut, A. Ősi, X. Pereda-Suberbiola et S.L. Brusatte, « Island life in the Cretaceous-faunal composition, biostratigraphy, evolution, and extinction of land-living vertebrates on the Late Cretaceous European archipelago », ZooKeys, vol. 469, , p. 1-161 (DOI 10.3897/zookeys.469.8439, lire en ligne)

- (en) V. Fondevilla, F.M. Dalla Vecchia, R. Gaete, À. Galobart, B. Moncunill-Solé et M. Köhler, « Ontogeny and taxonomy of the hadrosaur (Dinosauria, Ornithopoda) remains from Basturs Poble bonebed (late early Maastrichtian, tremp Syncline, Spain) », PLos ONE, vol. 13(10): e0206287, , p. 1-33 (DOI 10.1371/journal.pone.0206287)

- (en) A. Prieto-Márquez, V. Fondevilla, A.G. Sellés, J.R. Wagner et À. Galobart, « Adynomosaurus arcanus, a new lambeosaurine dinosaur from the Late Cretaceous Ibero-Armorican Island of the European Archipelago », Cretaceous Research, vol. 96, , p. 19-37 (DOI 10.1016/j.cretres.2018.12.002)

- (en) A. Averianov, G. Dyke, I. Danilov et P. Skutschas, « The paleoenvironments of azhdarchid pterosaurs localities in the Late Cretaceous of Kazakhstan », ZooKeys, vol. 483, , p. 59-80 (DOI 10.3897/zookeys.483.9058)

- (en) I.G. Danilov, N.S. Vitek, A.O. Averianov et V.N. Glinskiy, « A new soft-shelled trionychid turtle of the genus Khunnuchelys from the Upper Cretaceous Bostobe Formation of Kazakhstan », Acta Palaeontologica Polonica, vol. 60(1), , p. 155-161 (DOI 10.4202/app.2013.0045)

- (en) A. Averianov, « New records of azhdarchids [Pterosauria, Azhdarchidae) from the Late Cretaceous of Russia, Kazakhstan, and Central Asia », Paleontological Journal, vol. 41(2), , p. 189-197 (DOI 10.1134/S0031030107020098)

- (en) G.J. Dyke et D.V. Malakhov, « Abundance and taphonomy of dinosaur teeth and other vertebrate remains from the Bostobynskaya Formation, north-east Aral Sea region, Republic of Kazakhstan », Cretaceous research, vol. 25, , p. 669-674 (DOI 10.1016/j.cretres.2004.06.004)

- (en) A.O. Averianov, « Theropod dinosaurs from Late Cretaceous deposits in the northeastern Aral Sea region, Kazakhstan », Cretaceous research, vol. 28, , p. 532-544 (DOI 10.1016/j.cretres.2006.08.008)

- (en) A. Averianov, « Frontals bones of non-avian theropod dinosaurs from the Upper Cretaceous (Santonian-?Campanian) Bostobe Formation of the northeastern Aral Sea region, Kazakhstan », Canadian Journal of Earth Sciences, vol. 53(2), , p. 168-175 (DOI 10.1139/cjes-2015-0099)

- (en) F.V. Shilin et Y.V. Suslov, « A hadrosaur from the northeastern Aral Region », Paleontological Journal, vol. 1982(1), , p. 132-136

- (en) P. Godefroit, « A new Basal Hadrosauroid Dinosaur from the Upper Cretaceous of Kazakhstan », dans Godefroit, P., Bernissart Dinosaurs and Early Cretaceous Terrestrial Ecosystems, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, (ISBN 978-0-253-35721-2), p. 335–358

- (en) D. Naish, G. Dyke, A. Cau, F. Escuillié et P. Godefroit, « A gigantic bird from the Upper Cretaceous of Central Asia », Biology Letters, vol. 8(1), , p. 97-100 (DOI 10.1098/rsbl.2011.0683)

- (en) E. Buffetaut, « Samrukia nessovi, from the Late Cretaceous of Kazakhstan: A large pterosaur, not a giant bird », Annales de Paléontologie, vol. 97(3-4), , p. 133-138 (DOI 10.1016/j.annpal.2011.10.001)

Voir aussi

Références taxinomiques

- (en) Référence Paleobiology Database : Aralosaurus Rozhdestvensky, 1968

- (en) Référence Paleobiology Database : Aralosaurus tuberiferus Rozhdestvensky, 1968