Cycadales

Les Cycadales sont un ordre de plantes gymnospermes qui comprend environ 350 espèces. Elles ont des caractères physiques de fougères et des feuilles semblables à celles de palmiers, et sont fréquemment confondues avec ces derniers, alors qu'elles sont considérées comme des proches des conifères.

femelle au deuxième plan

Répartition géographique

Cette ordre est regroupé en deux familles les Cycadacées et les Zamiacées.

L'ordre des Cycadales a été décrit par Barthélemy Charles Joseph Dumortier (1797-1878).

L'évolution des Cycadales

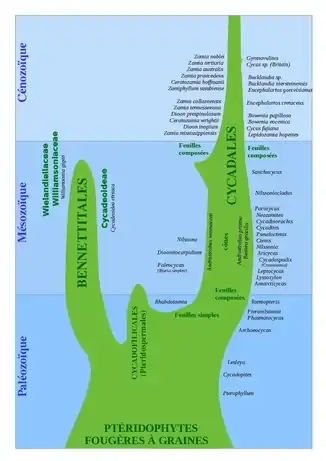

Les paléobotanistes pensent que les Cycadales sont apparus vers le paléozoïque plus exactement vers le Carbonifère qui s'étend de -354 à -323 millions d'années avec l'apparition des Cycadopites follicularis et des Cycadopites granulatus. Cette hypothèse s'appuie sur la découverte de pollen de Cycadopites spp. dans le Dakota du Nord, USA (De Jersey 1962).

Les Cycas primitives avaient des feuilles simples, aux nervures parallèles portant des mégasporophylles ce qui rappelle l'embranchement des Ptéridophytes. Les fossiles de Phasmatocycas et Archaeocycas ont souvent été comparés aux Cycadeoidales qui, lui, fait partie de l'embranchement des Bennettitales, connu également au Mésozoïque, et collectivement ces deux groupes sont parfois appelés cycadophytes. Ils sont superficiellement similaires au cycas dans le type de croissance et la morphologie des feuilles mais ils ont des structures de reproduction entièrement différentes.

L'explosion du groupe va vraiment commencer au Mésozoïque qui s'étend de - 252,2 à - 66,0 Ma (Trias, Jurassique, Crétacé), qui est parfois appelé «l'âge des Cycas».

Description

Ce sont des arbres ou arbustes pérennes, typiquement à croissance lente mais à longue durée de vie (certains individus ont un âge estimé d’environ 2 000 ans[2]). L'espèce atteignant la plus grande taille est Lepidozamia hopei, qui atteint 20 m de hauteur pour 50 cm de diamètre[2]. Celle atteignant le plus grand diamètre est Cycas thouarsii, avec un record de 150 cm de diamètre[2]. Mais l'espèce la plus massive est Encephalartos laurentianus, qui atteint 15 m de longueur pour 100 cm de diamètre[2].

- La racine des Cycadales est épaisse voire charnue, parfois tubéreuse. Toutes les espèces de cette famille ont des racines coralloïdes, capables de fixer le diazote atmosphérique grâce à une symbiose avec des cyanobactéries (Anabaena); certaines espèces présentent aussi une symbiose avec des mycorhizes[2].

- Le tronc des Cycadales (qui est composé en partie de bois, ce qui ne fait pas de lui un stipe) n'est pas ramifié, bien que, chez certains individus âgés, il se dichotomise, c'est-à-dire qu'il se divise en deux, notamment sous l'influence de traumatismes. Il possède une armure de cicatrices foliaires qui lui donne son aspect écaillé. Le tronc peut être plus ou moins enterré, ce qui réduit les dimensions de la plante, parfois jusqu'à ce que la partie située au-dessus du sol se réduise à une rosette de feuilles à même le sol. Les feuilles sont grandes, pennées (ou bipennées chez le genre Stangeria), disposées en couronne, et présentent souvent une ressemblance avec les feuilles de palmiers ou de fougères (dans le cas du genre Bowenia).

- Le méristème des Cycadales est apicale, caulinaire, de très grande taille, 20 à 30 cm de diamètre, caractéristique seulement partagée avec les capitules de tournesol[3].

- Les Cycadales sont dioïques strictes, c'est-à-dire que les individus sont soit mâles, soit femelles. Les organes reproducteurs apparaissent au cœur de la couronne de feuilles, sous la forme d’un cône de feuilles modifiées (sporophylles), appelé strobile. Les sporophylles sont petites, poilues, roussâtres car non chlorophylliennes et destinées à porter soit des ovules, soit des sacs polliniques, selon le sexe de l'individu. Les strobiles femelles ont un diamètre plus important, et comportent des sporophylles moins nombreuses, mais plus grandes. Chaque sporophylle supporte entre 2 et 8 ovules[4]. Les strobiles mâles, moins larges que les femelles, comportent davantage de sporophylles, plus petites, qui supportent des sacs polliniques. Ces derniers contiennent du pollen jaune, qui lui-même contient des cellules reproductrices mobiles, caractéristique rare chez les végétaux supérieurs, mais partagée avec les Ginkgoales.

- Chez de nombreuses espèces, l'apparition de rejets peut permettre une reproduction asexuée soit naturelle (par exemple chez certaines espèces d'Encephalartos), soit par les soins des humains par marcottage[2] - [4].

Répartition et habitat

Les Cycadales vivent sur tous les continents, sauf en Europe, dans des habitats de zones tropicale ou subtropicale. Sensibles aux attaques fongiques, elles poussent généralement sur des sols bien drainés. Certaines espèces peuvent tolérer le gel[2] tel que le Cycas revoluta (-8 °C) et le Cycas pzanhihuaensis (-15 °C) qui ont les tolérances au froid les plus fortes.

Répartitions géographique de chaque genres

Bowenia : Australie.

Ceratozamia : Mexique, Guatemala, Belize et Honduras.

Cycas : Afrique de l'Est, Madagascar, Asie du Sud-Est, Nouvelle Calédonie, Australie et Tonga.

Encephalartos : Afrique du Sud, Angola, Benin, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigeria, Ouganda, République Démocratique du Congo, Swaziland, Tanzanie, Zimbabwe.

Lepidozamia : Australie.

Macrozamia : Australie.

Microcycas : Cuba.

Stangeria : Afrique du Sud et du Mozambique.

Zamia : Bahamas, Brésil, Bolivie, Colombie, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Mexique, Panama, Pérou et Venezuela.

Taxonomie et histoire du taxon

L'ordre des Cycadales, qui fait partie des préspermaphytes, sont divisés en deux branches les Zamiacées (9 genres) et les Cycadacées (1 genre) :

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les Cycadales sont apparues au Permien, il y a environ 280 millions d'années et ont connu leur plus grand développement au Jurassique (de -199 à -145 Ma). Les espèces actuelles ont conservé leurs caractères primitifs comme la mobilité en milieu aqueux des gamètes mâles au cours de la fécondation des ovules.

Selon the Gymnosperm Database[2], l'ordre des Cycadales comprend 353 espèces réparties en 2 familles :

- famille Cycadaceae (115 espèces)

- famille Zamiaceae (238 espèces)

Statut et préservation

La plupart des espèces de Cycadales sont menacées, en danger voire éteintes à l'état sauvage. Toutes les espèces sont au moins inscrites dans l'annexe II de la CITES[2]; certaines Cycadales sont inscrites à l'annexe I[5].

Utilisations

Farine alimentaire

Toutes les Cycadales sont toxiques pour les animaux, car elles contiennent notamment de la cycasine, neurotoxique, cancérigène et destructrice du foie[6], et de la bêta-N-méthylamino-L-alanine, neurotoxique produit par les cyanobactéries symbiotes du Cycas puis réparti dans tous les organes du végétal[7]. Cependant, l'amidon contenu dans certaines espèces de Cycadales, notamment dans les graines, est utilisé comme farine alimentaire sous le nom de "sagou", après lixiviation des toxines[2] - [6].

Plante ornementale

De nombreuses espèces de Cycadales sont utilisées comme plante ornementale.

Notes et références

- Tropicos.org. Missouri Botanical Garden., consulté le 31 juillet 2020

- (en) Christopher J. Earle, « Cycadales », sur www.conifers.org, The Gymnosperm Database, (consulté le )

- (en) John Wiley & Sons, Handbook of Plant Science, Keith Roberts, , 1590 p. (ISBN 978-0-470-05723-0 et 0-470-05723-8, lire en ligne), p. 98

- (en) Bane Cheek, « An Introduction to Cycad Reproduction », sur www.plantapalm.com, Palm & Cycad Societies of Florida, Inc. (consulté le )

- UNEP-WCMC, « Cycadaceae spp. », sur www.unep-wcmc-apps.org, CITES-Listed Species, (consulté le )

- (en) G. L. Laqueur, M. Spatz, « Toxicology of Cycasin », sur cancerres.aacrjournals.org, American Association for Cancer Research, (consulté le )

- (en) P.A. Cox, S.A. Banack et S.J. Murch, « Biomagnification of cyanobacterial neurotoxins and neurodegenerative disease among the Chamorro people of Guam. », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 100, no 23, , p. 13380-13383 (ISSN 0027-8424, lire en ligne)

Liens externes

- (en) Référence Tropicos : Cycadales Pers. ex Bercht. & J. Presl (+ liste sous-taxons)

- (en) Référence Madagascar Catalogue : Cycadales

- (en) Référence Angiosperm Phylogeny Website : Cycadales

- (fr+en) Référence ITIS : Cycadales

- (en) Référence NCBI : Cycadales (taxons inclus)

- Le monde fabuleux des Cycadales, 2016, par Christian Toulza