Antoine d'Orléans (1824-1890)

Antoine Marie Philippe Louis d’Orléans, duc de Montpensier, devenu don Antonio de Orleans, infant d'Espagne par son mariage, et ensuite duc de Galliera, est né le à Neuilly-sur-Seine, en France, et mort le , à Sanlúcar de Barrameda, en Espagne.

.jpg.webp)

| Grade militaire |

Maréchal de camp Capitaine général espagnol |

|---|---|

| Conflits | Conquête de l’Algérie |

| Titulature |

prince du sang duc de Montpensier infant d'Espagne duc de Galliera |

|---|---|

| Dynastie |

maison d'Orléans maison d'Orléans-Galliera (fondateur) |

| Nom de naissance | Antoine Marie Philippe Louis d’Orléans |

| Naissance |

Neuilly-sur-Seine (France) |

| Décès |

Sanlúcar de Barrameda (Espagne) |

| Sépulture | Panthéon des Infants du monastère de L’Escurial |

| Père | Louis-Philippe Ier, roi des Français |

| Mère | Marie-Amélie de Naples et de Sicile |

| Conjoint | Louise Fernande de Bourbon |

| Enfants |

Marie-Isabelle Marie-Amélie Marie-Christine María de la Regla Ferdinand María de las Mercedes Philippe-Raymond Antoine Louis-Marie |

| Religion | catholicisme romain |

Signature

Il est un prince franco-espagnol et un fils du roi des Français Louis-Philippe Ier et de son épouse Marie-Amélie de Bourbon-Siciles.

Membre de la maison capétienne d’Orléans, il est le fondateur de la branche d'Orléans-Bourbon, appelée par la suite d'Orléans-Galliera.

Considéré par son père comme le plus doué de ses fils, il est doté d'une forte personnalité. Son mariage avec Louise Fernande de Bourbon, la sœur de la reine Isabelle II d'Espagne lui octroie, alors qu'il est le dernier des dix enfants du roi des Français, un statut privilégié.

Nanti d'une immense fortune personnelle, il possède diverses résidences en France et en Espagne. Toutefois, sa propension à comploter en vue du trône espagnol l'éloigne de la cour. Plusieurs fois candidat à la couronne espagnole, en lieu et place de sa belle-sœur, il est banni de son pays d'adoption après la révolution de 1868.

Ce n'est qu'en 1876, qu'Antoine de Montpensier et sa famille rentrent définitivement en Espagne, à la faveur de l'accession au trône de son neveu, le roi Alphonse XII.

En 1888, grâce à la renonciation de la duchesse Maria de Brignole-Sale, il devient duc de Galliera, fondant sa propre lignée, alors que seuls deux de ses dix enfants lui survivent.

Il est l'ancêtre de nombreux princes : quatrième maison d'Orléans, Orléans-Bragance, Autriche-Este, Bourbon-Siciles, Savoie-Aoste et de Wurtemberg, ainsi que des rois d'Espagne Juan Carlos Ier et Felipe VI.

Famille

Famille et mariage

_.jpg.webp)

Le prince Antoine est le dernier et dixième enfant du roi des Français Louis-Philippe Ier (1773-1850) et de son épouse Marie-Amélie de Bourbon (1782-1866), princesse des Deux-Siciles.

Né le au château de Neuilly, Antoine est baptisé en la chapelle du château des Tuileries le suivant. Ses parrain et marraine sont Louis, duc d'Angoulême et son épouse Marie-Thérèse de France[1]. Il reçoit le prénom de son oncle paternel Antoine d'Orléans, duc de Montpensier, mort en exil en Grande-Bretagne en 1807[2].

Le , le duc de Montpensier épouse l’infante espagnole Louise-Fernande de Bourbon (1832-1897), fille du roi Ferdinand VII d’Espagne (1784-1833) et de sa quatrième épouse Marie-Christine de Bourbon, princesse des Deux-Siciles[3].

Il s’agit là d’un mariage prestigieux car la princesse Louise-Fernande est alors l’héritière présomptive de sa sœur, la jeune reine Isabelle II d’Espagne (1830-1904), elle-même mariée à un prince réputé impuissant. Le duc de Montpensier s'établit en Espagne, est naturalisé espagnol et déclaré infant d'Espagne le . Ses enfants, successibles sur le trône d'Espagne, sont également titrés infants d'Espagne[1]. Antoine d'Orléans et Louise-Fernande sont les fondateurs de la maison d'Orléans-Galliera[4].

Postérité

Le couple a dix enfants, mais seulement six d’entre eux atteignent l’âge de quatorze ans[5] - [6] :

- Marie-Isabelle d’Orléans (1848-1919), qui épouse son cousin germain Philippe d’Orléans (1838-1894), comte de Paris et prétendant au trône de France sous le nom de Philippe VII ;

- Marie-Amélie d'Orléans (1851-1870), célibataire ;

- Marie-Christine d’Orléans (1852-1879) qui se fiance au roi Alphonse XII d’Espagne après la mort de sa jeune sœur Mercedes mais qui meurt avant la célébration des noces ;

- Marie de la Regla d’Orléans (1856-1861) ;

- Un enfant mort-né le [7] ;

- Ferdinand d’Orléans (1859-1873) ;

- Marie de las Mercedes d’Orléans (1860-1878) qui épouse son cousin germain le roi Alphonse XII d’Espagne mais meurt avant d’avoir donné au roi un enfant ;

- Philippe Raymond Marie d’Orléans (1862-1864) ;

- Antoine d’Orléans (1866-1930), infant d’Espagne et duc de Galliera (en Italie), qui s’unit, en 1886, à sa cousine germaine l’infante Eulalie d’Espagne (1864-1958), fille de la reine Isabelle II. Volage et dépensier, le duc de Galliera a notamment pour maîtresse Marie-Louise Le Manac'h ;

- Louis Marie Philippe Antoine d’Orléans (1867-1874).

Biographie

Premières années

Son père Louis-Philippe est proclamé roi des Français le . Deux ans plus tard, en 1832, l'homme de lettres Antoine Tenant de Latour devient son précepteur[8].

En 1842, après ses études au collège Henri-IV, où il était pensionnaire comme son frère Henri duc d'Aumale, de deux ans son aîné[9], Antoine devient lieutenant du 3e régiment d’artillerie et, le , Antoine est élevé au grade de capitaine du 4e régiment d’artillerie, à la tête de la 7e batterie[1].

En 1844, il combat en Algérie et se distingue à Biskra, lors de la campagne des Zibans où, confronté à quelque 3 000 ennemis, il reçoit une légère blessure, près de l'œil gauche, ce qui lui vaut d’être fait chevalier de la Légion d'honneur par son père, le (). Il est ensuite nommé chef d’escadron le et lieutenant-colonel le . Après avoir accompagné son père lors d'un voyage en Grande-Bretagne, Antoine revient en Algérie où il se distingue encore au combat contre les Kabyles dans l'Ouarsenis[1] - [10].

En , Antoine débute une mission diplomatique. Parti d'Alger, il débarque de la frégate Gomer au port de La Goulette à Tunis, point de départ du voyage qu'il entreprend au Proche-Orient, Égypte, en Turquie et en Grèce. Il est accompagné par son ancien précepteur, Antoine de Latour, devenu secrétaire de ses commandements en 1843 et son ami. Leur voyage dure un peu plus de trois mois, au cours desquels, le prince est notamment reçu successivement par le bey de Tunis, Ahmed Ier, le vice-roi d'Égypte Méhémet Ali, le sultan ottoman Abdülmecid Ier et le roi de Grèce Othon Ier. Le , le duc de Montpensier revient en France, à Toulon[11].

Le , le duc de Montpensier est élevé au grade de colonel et son père le nomme maréchal de camp et commandant d’artillerie à Vincennes le [1]. Son père le considère comme le plus doué de ses fils et également celui qui a la personnalité la plus forte[12].

Un mariage âprement négocié

Pendant ce temps, la France et le Royaume-Uni négocient un traité d’État concernant le mariage des deux héritières du roi Ferdinand VII d’Espagne : finalement, l’infante Louise-Fernande est promise au duc de Montpensier tandis que sa sœur aînée, la reine Isabelle II, doit épouser son cousin germain l’infant d’Espagne François d’Assise de Bourbon[13]. L'« affaire des mariages espagnols » avait beaucoup occupé les cours européennes. Le roi Louis-Philippe était bien décidé à proposer comme l'un des candidats au mariage son fils Antoine. Toutefois, la Grande-Bretagne avait mis son veto à la candidature d'un prince français comme mari de la reine d'Espagne[14].

Le est donc célébré le mariage d’Antoine et de Louise-Fernande : le fiancé est alors âgé de 22 ans et sa femme de 14 ans. Le même jour, la reine Isabelle épouse don François d'Assise[1]. Ces doubles noces enchantent le roi Louis-Philippe car il est persuadé que François d'Assise, passant pour homosexuel, ne donnerait pas d'héritier à la couronne espagnole et que c'est son fils Antoine qui ajouterait une nouvelle génération à la famille royale espagnole[15].

Antoine et sa jeune épouse s'établissent en France le . Ils résident au palais des Tuileries, avec la famille d'Orléans. Cette cohabitation ne se produit pas sans heurts, car il était décidé qu'en sa qualité d'héritière au trône d'Espagne, Louise-Fernande jouirait d'une position plus élevée que les autres princesses[16].

Les Montpensier se partagent entre leurs luxueux appartements des Tuileries et le château de Vincennes, au grand dépit de leurs belles-sœurs (la princesse de Joinville et la duchesse d'Aumale) qui n'avaient pas joui d'un tel traitement de faveur à leur arrivée en France. Ce train de vie fastueux vaut à Antoine d'être appelé par son père : « Mon Dépensier[17] ». Le dernier jour de l'année 1847, meurt la sœur du roi, madame Adélaïde, dont le testament favorise particulièrement deux de ses neveux : le duc d'Aumale et le duc de Montpensier. Ce dernier hérite d'un immense domaine en Auvergne, comprenant la forêt de Montpensier et le château de Randan[18].

En Espagne

En éclate en France une révolution qui renverse Louis-Philippe Ier. Le duc de Montpensier se trouve alors auprès de son père mais, effrayé par les événements, il ne fait rien pour le pousser à résister. Il presse au contraire le roi à abdiquer et pousse sa famille à l’exil[19]. Alors que la famille royale fuit les Tuileries prises d’assaut par la foule, le duc de Montpensier, obnubilé par la sécurité de ses parents[20] oublie sa jeune épouse de 16 ans, séparée de la reine et de son petit cortège, qui n’échappe à la multitude que grâce à l’intervention d’un député, Ferdinand Charles Léon de Lasteyrie[21]. Louise-Fernande se réfugie chez sa mère, Marie-Christine, à Paris. De là, elle quitte la capitale pour se rendre au château d'Eu, à la recherche de son mari. Cependant, ce dernier s'était déjà embarqué avec ses parents pour la Grande-Bretagne. Le couple finit par se retrouver à Londres le [22].

Après avoir gagné l’Angleterre avec le reste de la famille royale, Antoine d’Orléans et son épouse sont - contrairement à leur famille - sommés de quitter le territoire britannique par Lord Palmerston car le gouvernement anglais se souvient du mécontentement provoqué par leur mariage[23]. Espérant obtenir le droit de s'exiler en Belgique, le couple embarque pour Ostende, le . Toutefois, le gouvernement belge refuse de se compromettre en les accueillant sur son territoire. Antoine et Louise-Fernande se rendent aux Pays-Bas, où ils ne se sentent pas davantage les bienvenus. Louise, reine des Belges, intervient afin que son frère Antoine puisse s'établir en Espagne avec sa femme[24]. Le couple, indésirable par le gouvernement à Madrid, en raison des intrigues de la cour, s’installe en Andalousie : d’abord à l'alcazar de Séville, puis, dans la même ville, au palais de San Telmo, qu'il acquiert en 1849. Antoine et sa famille passent leurs étés dans la province de Cadix, à Sanlúcar de Barrameda, où ils finissent par acheter un terrain pour y construire le « palais Orléans »[25].

Le , le duc de Montpensier est nommé par sa belle-sœur la reine Isabelle II d'Espagne grand commandeur d'Aragon de l'ordre de Calatrava et capitaine général de l'armée espagnole. Promu au rang d'infant d'Espagne par la reine le , il est cependant progressivement écarté de la cour de Madrid, par sa belle-sœur du fait de son tempérament comploteur. Cette mise à l'écart constitue un échec pour la reine, car Antoine continue à influencer la politique nationale depuis le palais de San Telmo[26].

Le commence la révolution espagnole du général Juan Prim. Parmi les principaux financeurs de cet événement qui finit par renverser la reine Isabelle se trouve le duc de Montpensier, son beau-frère. Malgré cela, le prince ne devient ni prince-consort ni régent car le nouveau gouvernement de Luis González Bravo demande au duc de Montpensier et à sa famille de quitter l’Espagne. Le prince s’exécute le et s’installe pour un an au Portugal[27].

Bannissement et exil

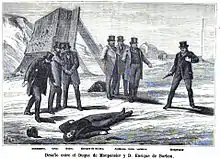

La reine Isabelle demeure sur un trône fragile et finit par devoir s'exiler en France après le coup d'État de septembre 1868, mais elle n'abdique formellement que le . Les Montpensier reviennent en Espagne au début de l'année 1870[28]. Le , Antoine de Montpensier, alors candidat à la succession de sa belle-sœur sur le trône espagnol, est condamné, par un conseil de guerre, à un mois d’exil hors de Madrid et à une amende de 30 000 francs pour avoir tué en duel, le , l’infant Henri de Bourbon, duc de Séville et beau-frère de la reine Isabelle, qui avait publié contre lui un pamphlet injurieux dans le journal La Epoca[10].

Quelques mois plus tard (le ), à la recherche d’un roi, les Cortes élisent, par 191 voix sur 307, le prince Amédée de Savoie, duc d'Aoste (1845-1890), qui devient alors Amédée Ier d'Espagne. Les autres candidats à l’élection arrivent bien après lui : le duc de Montpensier obtient 27 votes, le général Baldomero Espartero 8 et l'infant Alphonse, fils d’Isabelle, âgé de 13 ans et futur Alphonse XII, seulement deux voix. La république obtient quant à elle le soutien de 60 députés tandis que 19 autres votent blanc à l’élection[29] - [10].

Peu de temps après, en , le prince Antoine est banni dans une forteresse militaire de Minorque pour avoir refusé de prêter serment de fidélité à Amédée Ier, comme son grade de capitaine général le lui demandait. Plus tard, le prince est exclu de l’armée et perd son grade militaire. Cependant, en , Antoine est élu pour la province de Cadix comme membre des Cortes, mais ne siège que quelques jours[25] - [10].

Dernières années

Amédée Ier abdique en 1873 et la couronne est confiée, le au fils d'Isabelle II, Alphonse XII, soutenu par son oncle Antoine de Montpensier établi à Cannes, puis à Paris[10] - [30]. Sur le plan privé, Antoine voit mourir deux de ses trois fils en l'espace de six mois : Ferdinand, quatorze ans, le et Louis, sept ans, le [5].

En , à la faveur de l'avènement de son neveu Alphonse XII au trône d’Espagne, le duc de Montpensier qui avait déjà été rétabli dans ses fonctions de capitaine général de l'état-major, obtient l’autorisation de rentrer dans son pays d’adoption[31]. En 1878, la réconciliation de sa famille avec celle d’Isabelle II est totale puisqu’une des filles d’Antoine, la princesse Mercedes d’Orléans, épouse Alphonse XII. Cependant, la jeune reine meurt peu après ses noces et Alphonse XII se fiance à une autre fille du duc de Montpensier, l'infante Marie-Christine, mais la jeune fille meurt avant les noces et le roi se remarie avec Marie-Christine, une archiduchesse d'Autriche[32].

Le duc de Montpensier partage désormais son temps entre Paris et les environs de Séville[10]. Lorsque meurt, le , Maria Brignole Sale De Ferrari, dernière duchesse de Galliera, qui lui avait déjà légué des biens, Antoine d'Orléans relève le titre de duc de Galliera[7].

Mort et funérailles

Antoine d'Orléans meurt d’une apoplexie cérébrale au palais de Sanlúcar de Barrameda le , à l'âge de 65 ans[33] - [1]. Cependant le lieu exact de sa mort est sujet à caution : l'historien Ricardo Mateos Sáinz de Medrano affirme que si le duc est bien mort d'une attaque d'apoplexie, c'est précisément à Torre Breva, au lieu-dit La Tambora, dans sa calèche à 14 h 10, alors qu'il venait effectuer une promenade sur ses terres en compagnie de son aide de camp, Luis Lerdo de Tejada, de son petit-fils Alphonse et de la nurse de ce dernier, et non dans son palais de Sanlúcar de Barrameda[34]. Le suivant, il est inhumé au panthéon des Infants du monastère de L’Escurial[1].

Son épouse l’infante Louise-Fernande lui survit jusqu’en 1897[1]. À sa mort, seuls deux de ses dix enfants lui survivent : Marie-Isabelle, comtesse de Paris, et Antoine, duc de Galliera, époux de l'infante Eulalie d'Espagne, qui perpétue la lignée masculine de son père jusqu'à nos jours[35].

Titulature et décorations

Titulature

- — : Son Altesse Sérénissime Antoine d'Orléans, duc de Montpensier, prince du sang de France

- — : Son Altesse Royale Antoine d'Orléans, duc de Montpensier, prince du sang de France

- — : Son Altesse Royale le prince Antoine d'Orléans, duc de Montpensier

- — : Son Altesse Royale Antoine d'Orléans, duc de Montpensier, infant d'Espagne

- — : Son Altesse Royale Antoine d'Orléans, duc de Montpensier et de Galliera, infant d'Espagne

Décorations dynastiques

| Grand-croix de l'ordre de la Fidélité (1846)[36] | |

| Grand-croix de l'ordre du Lion de Zähringer (1846)[37] |

| Grand-croix de l'ordre de Léopold (1844) |

| Chevalier de l'ordre de la Toison d'Or () | |

| Grand-croix de l'ordre de Charles III () | |

| Grand-croix de l'ordre du Mérite militaire | |

| Grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Herménégilde (1858) | |

| Commandeur majeur d'Aragon de l'ordre de Calatrava | |

| Chevalier de la corporation royale de chevalerie de Ronda | |

| Premier chevalier de la corporation royale de chevalerie de Grenade |

| Chevalier () puis Grand-croix () de l’ordre royal de la Légion d'honneur |

| Chevalier de l'ordre du Sang (1839)[40] |

Ascendance

Notes et références

- Van Kerrebrouck 1987, p. 603.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 25.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 40-41.

- Van Kerrebrouck 1987, p. 604-609.

- Van Kerrebrouck 1987, p. 604-605.

- Tourtchine 1996, p. 89-90.

- Tourtchine 1996, p. 90.

- Manuel Bruña Cuevas, « L’hispaniste Antoine de Latour (1808-1881) », Cahiers de civilisation espagnole de 1808 au temps présent, vol. 16, , p. 1-30 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Munro Price, The Perilous Crown: France Between Revolutions, 1814-1848, Pan Macmillan, , 416 p. (ISBN 978-0-33053-937-1), p. 99.

- Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables de la France et des pays étrangers, vol. 2, Paris, Hachette, , 1740 p. (lire en ligne), p. 1130-1131.

- Antoine de Latour et André Louis de Sinety, Voyage de S.A.R. le duc de Montpensier à Tunis, en Égypte, en Turquie et en Grèce, Paris, Arthus Bertrand, , 261 p. (lire en ligne), p. 174-224.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 30.

- Van Kerrebrouck 1987, p. 359.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 31.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 32-33.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 41.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 43.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 43-44.

- Arnaud Teyssier, « Une journée particulière : le 24 février 1848 », Le Point, (lire en ligne, consulté le ).

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 44.

- G. Vauthier, « Notes de Villemain sur les journées de Février 1848 », Revue d'Histoire du XIXe siècle, vol. 52, , p. 258.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 44-45.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 45.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 46.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 52.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 52-63.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 64.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 67.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 68.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 71.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 74.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 76.

- « Le Figaro », sur gallica.bnf.fr, (consulté le )

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 82.

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 2016, p. 107-160.

- « Inhouse-Digitalisierung / Marggräflich-Baden-Badischer... [56] », sur digital.blb-karlsruhe.de (consulté le )

- « Inhouse-Digitalisierung / Marggräflich-Baden-Badischer... [68] », sur digital.blb-karlsruhe.de (consulté le )

- (it) « Almanach du royaume des Deux-Siciles pour l'année 1855 » (consulté le )

- « Le duc de Montpensier et sa suite visitant les ruines d'Athènes »

- http://www.beaussant-lefevre.com, « Nichan ad-Dam, ou ordre du Sang, institué vers 1840, important bijou en », sur http://www.beaussant-lefevre.com (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- (es) José Carlos García Rodríguez, Montpensier, biografía de una obsesión, Almuzara, 400 p. (ISBN 978-8-41639-200-1).

- Ricardo Mateos Sáinz de Medrano (trad. Emmanuelle Dunoyer), Le duc de Montpensier ou la descendance espagnole du dernier roi des Français, Paris, Riveneuve éditions, , 324 p. (ISBN 978-2-36013-403-8).

- Patrick Van Kerrebrouck, Nouvelle Histoire généalogique de l'auguste Maison de France : La Maison de Bourbon, vol. IV, Villeneuve d'Ascq, Patrick Van Kerrebrouck, , 795 p. (ISBN 978-2-9501509-1-2).

- Jean-Fred Tourtchine, Les Manuscrits du CEDRE : Le Royaume d'Espagne, vol. III, t. 17, Clamecy, Imprimerie Laballery, , 216 p.

.

.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (en) National Portrait Gallery

- (en) Union List of Artist Names

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :