Yverdon-les-Bains

Yverdon-les-Bains est une ville et une commune suisse du canton de Vaud, située dans le district du Jura-Nord vaudois, dont elle est le chef-lieu.

| Yverdon-les-Bains | ||||

La ville vue du ciel. | ||||

Armoiries |

Logo |

|||

| Administration | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Canton | ||||

| District | Jura-Nord vaudois | |||

| Localité(s) | Gressy, Sermuz | |||

| Communes limitrophes | Montagny-près-Yverdon, Cheseaux-Noréaz, Cuarny, Pomy, Belmont-sur-Yverdon, Épendes, Treycovagnes, Essertines-sur-Yverdon, Valeyres-sous-Ursins, Mathod | |||

| Syndic Mandat |

Pierre Dessemontet (PS) 2021-2026 |

|||

| NPA | 1400, 1401, 1432 | |||

| No OFS | 5938 | |||

| Démographie | ||||

| Gentilé | Yverdonnois | |||

| Population permanente |

29 955 hab. (31 décembre 2020) | |||

| Densité | 2 656 hab./km2 | |||

| Population agglomération |

42 103 hab. (31 décembre 2020) | |||

| Langue | Français | |||

| Géographie | ||||

| Coordonnées | 46° 46′ 44″ nord, 6° 38′ 24″ est | |||

| Altitude | 433 m |

|||

| Superficie | 11,28 km2 | |||

| Localisation | ||||

Carte de la commune

|

||||

| Géolocalisation sur la carte : Suisse

Géolocalisation sur la carte : Suisse

Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud

| ||||

| Liens | ||||

| Site web | www.yverdon-les-bains.ch | |||

Géographie

Localisation

Yverdon-les-Bains est située à l'ouest du plateau suisse à 60 km au sud-ouest de Berne, à 30 km au nord de Lausanne, à l'extrémité sud-ouest du lac de Neuchâtel.

Le territoire d'Yverdon-les-Bains s'étend sur 11,28 km2[1]. Lors du relevé de 2013-2018, les surfaces d'habitations et d'infrastructures représentaient 51,9 % de sa superficie, les surfaces agricoles 35,7 %, les surfaces boisées 8,4 % et les surfaces improductives 3,9 %[2].

|

Montagny-près-Yverdon | Lac de Neuchâtel | Lac de Neuchâtel Cheseaux-Noréaz |

|

| Treycovagnes | N | Cuarny Pomy | ||

| O Yverdon-les-bains E | ||||

| S | ||||

| Épendes | Belmont-sur-Yverdon | Valeyres-sous-Ursins |

Transports

Du 1er octobre 1953 au 1er novembre 1960, la ville d'Yverdon se dote de la technologie du « gyrobus » (première ville au monde à adopter cette technologie) pour la mise en place d'un réseau de transports en commun, avant d'opter pour un réseau de bus classiques[3].

- Réseau de bus urbain, TRAVYS

- Sur la Ligne ferroviaire du Pied-du-Jura (Lausanne-Yverdon-Neuchâtel-Bienne)

- Sur la ligne ferroviaire Yverdon-Fribourg

- Le Chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix

- Autoroute A1, Sortie 25 (Yverdon-Sud)

- Autoroute A5, Sortie 2 (Yverdon-Ouest)

- Aérodrome d'Yverdon-les-Bains

Toponymie

L'étymologie d’« Yverdon » (/i.vɛʁ.dɔ̃/[4] ) est peu claire. En l'état actuel de la recherche, il semble impossible de déterminer de manière certaine si le nom a été formé avec le nom d'une personne ou avec le nom commun homonyme[5]. En effet, ce toponyme, attesté sous la forme latinisée « Eburodunum » provient du celtique « eburo », c'est-à-dire « Eburos » (nom de personne celtique) ou du nom commun « ibar », if, suivi de l'élément « dūno- », fort, forteresse, oppidum[6]. Parmi les plus anciennes mentions, on trouve vers l'an 300 « Eburoduno », vers 325, « castrum Ebredunense », en 971 « in pago Everdunense », en 1177 « in valle de Euerdun », en 1324, « Stephanus de Yverdun ». Par la suite, on trouve régulièrement « Yverdon » (en francoprovençal « Invèrdon »), mais sous l'Ancien Régime, l'administration bernoise utilise aussi la forme allemande « Ifferten »[5].

Lancée en 1977 par le syndic Pierre Duvoisin, l'évolution du nom en Yverdon-les-Bains n'a été validée par le canton que le 27 novembre 1981[7]. Elle accompagne la rénovation des bains thermaux et rappelle que la ville est depuis longtemps un centre thermal de réputation[8]. Cette appellation avait d'ailleurs déjà été utilisée au XVIIIe siècle pour la promotion touristique. Toutefois, les CFF et les PTT attendront l'an 2000 et de nombreuses relances de la commune avant de modifier le nom de la ville, notamment sur les panneaux de la gare, en raison des coûts engendrés[7].

La ville est surnommée la Capitale du Nord (vaudois)[9].

Histoire

Yverdon-les-Bains compte parmi les plus anciennes villes de Suisse. Elle possède un riche patrimoine témoignant d’un passé de plus de 6 000 ans.

Les origines de la ville remontent à l’âge du Néolithique et peuvent être situées aux alentours de 4000 avant notre ère. Au cours du IIe siècle av. J.-C., les Helvètes s’installent sur le Plateau suisse et la région d’Yverdon-les-Bains fait dès lors partie de leur territoire. Sous domination romaine dès la fin du Ier siècle av. J.-C., Eburodunum connaît un développement et un essor dus essentiellement à sa situation géographique aux abords d’un carrefour routier et fluvial d’importance européenne. Les Burgondes s’y installent au Ve siècle et l’occupation du site se poursuit sans discontinuité. Au cours du XIIIe siècle se développe un nouveau noyau urbain entre le lac et la cité gallo-romaine. Le futur comte Pierre II de Savoie décide d’y construire un château et une ville neuve. Après plus de trois siècles de régime savoyard, la cité est conquise en 1536 par les troupes bernoises. Haut lieu de l’imprimerie et de l’édition, Yverdon-les-Bains resplendit au XVIIIe siècle d’un faste que reflète l’architecture de ses édifices publics et de ses plus riches demeures. Sa source thermale suscite de nouvelles constructions, attire une clientèle cosmopolite et participe au rayonnement de la cité qui devient vaudoise après la révolution de 1798. L’esprit des Lumières se perpétue avec Johann Heinrich Pestalozzi qui enseigne au château de 1805 à 1825. L’industrialisation et l’arrivée du chemin de fer en 1855 modifient le paysage urbain. La ville s’étend et connaît un accroissement continu de sa population. Deuxième ville du canton de Vaud, Yverdon-les-Bains compte de nos jours plus de 30 000 habitants.

Menhirs et stations lacustres

Les plus anciens témoignages du passé d’Yverdon-les-Bains se situent à proximité des rives du lac, entre la plage et le Centre Pro Natura de Champ-Pittet. Il s’agit de 45 statues-menhirs érigées dès l’âge du Néolithique, soit entre 4500 et 4000 avant notre ère. Mis au jour en 1878 à la suite de l’abaissement du niveau du lac consécutif à la première correction des eaux du Jura, les menhirs de la baie de Clendy n’ont cependant été redécouverts et identifiés comme tels qu’en 1975 et réimplantés en 1986. Placé sous protection de la Confédération suisse, le site est depuis lors classé monument historique.

Répartis en deux alignements rectilignes et en quatre groupes, ceux-ci forment un vaste espace structuré en forme de losange long de plus d’une centaine de mètres. L’endroit, qui dominait alors le lac, avait vraisemblablement un caractère religieux et pourrait avoir servi de lieu de rassemblement. Alors que les plus petits menhirs ne mesurent que quelques dizaines de centimètres, les plus grands atteignent une hauteur de 4,50 mètres et pèsent plus de cinq tonnes. D’origine glaciaire, ces blocs ont été taillés avant d’être implantés verticalement dans des fosses creusées à cette intention. Certains d’entre eux ont été façonnés de manière à représenter une silhouette humaine. Deux outils d’époque ayant pu être utilisés à cet effet ont été retrouvés sur place.

Plusieurs stations lacustres ont été découvertes à proximité. Les nombreux objets et vestiges d’habitat mis au jour attestent d’une présence humaine de plusieurs millénaires sur le littoral yverdonnois[10].

Eburodunum, cité gallo-romaine

Les vestiges de l’époque gallo-romaine se laissent découvrir à quelques centaines de mètres au sud du château. Depuis le IIe siècle avant notre ère, Helvètes et Gallo-Romains se sont succédé sur ces terres situées entre le lac de Neuchâtel et les marais de la plaine de l’Orbe. Établie sur un cordon littoral entre ces deux milieux humides, l’agglomération portait alors le nom d’Eburodunum. Elle est dotée d’un rempart dès 80 av. J.-C. et connaît une activité commerciale florissante. La navigation joue un rôle important dans le développement de la cité antique située au carrefour d’importantes voies terrestres et fluviales ainsi que l’atteste la découverte de deux embarcations gallo-romaines à peu de distance du castrum. Elles sont aujourd’hui exposées au Musée d'Yverdon et région.

|

|

| ||

Fouilles du castrum. Photographies d’Albert Naef, 1903 (Archives cantonales vaudoises) | ||||

Les fouilles archéologiques ont par ailleurs permis de reconstituer le tracé du castrum, vaste camp fortifié construit dès 325 après J.-C. environ sous le règne de l’empereur Constantin. La porte de l’Est, quelques fragments de murailles et fondations de bâtiments témoignent de l’importance du site. D’une surface de plus de deux hectares, la forteresse comptait notamment deux portes monumentales, quinze tours, des thermes et différents édifices publics. Réemploi et destruction ont fait disparaître la majeure partie de ces vestiges. La cité était à l’époque la base d’une flotte militaire destinée notamment à la surveillance des cours d’eau. Deux embarcations gallo-romaines sont exposées au Musée d'Yverdon et région, qui possède également une riche collection d'objets d'époque burgonde.

Divers témoignages ont également été mis au jour aux Bains. La fréquentation de la source thermale sulfureuse remonte aux premiers siècles de notre ère. Elle était alors vraisemblablement un lieu de culte. Ses eaux pourraient avoir été canalisées afin d’alimenter les thermes publics de la cité situés à quelques centaines de mètres de distance[11].

Le château et la ville neuve de Pierre de Savoie

Le château d’Yverdon-les-Bains est l’œuvre du comte Pierre II de Savoie. Sa construction débute en 1259 sous la direction de Pierre Mainier de Chambéry et remplace une construction plus ancienne édifiée par Amédée III de Montfaucon aux environs de 1235. Elle s’inscrit dans le cadre de l’expansion savoyarde en Pays de Vaud. Son édification au nord de l’antique castrum gallo-romain s’accompagne de la création d’une ville neuve s’articulant autour de trois rues principales (les actuelles rues du Lac, du Milieu et du Four) et dont la structure est au cœur du développement urbain yverdonnois. Le château, désigné comme « carré savoyard », est un édifice régulier géométrique pourvu d’une grande tour de plan circulaire et de trois tours d’angle. Son rôle et non seulement de protéger la ville mais également de défendre le Pays de Vaud au nord duquel Yverdon-les-Bains occupe une position stratégique.

Le château a une fonction à la fois administrative, défensive et résidentielle. Une chapelle y est aménagée. Incendié par les troupes confédérées en 1476 durant les guerres de Bourgogne, l’édifice subit d’importants dommages. Après la conquête de la ville par les Bernois, le château est restauré, transformé et des appartements richement décorés y sont aménagés. Devenu propriété de la Ville à la suite de la révolution vaudoise de 1798, il accueille entre 1805 et 1825 l’institut d’enseignement du célèbre pédagogue Johann Heinrich Pestalozzi. Dévolu à l’enseignement jusqu’en 1974, le majestueux édifice accueille de nos jours notamment le Musée d’Yverdon et région ainsi que le Théâtre de l’Echandole[12].

L’architecture civile et militaire bernoise (XVIe et XVIIe siècles)

La vieille ville ne conserve que peu de témoignages de l’architecture des XVIe et XVIIe siècles, notamment en raison des transformations réalisées au cours des siècles suivants. L’une des plus anciennes habitations de la cité est visible au numéro 10 de la rue du Collège. Elle a été aménagée aux alentours de 1557 pour le bailli Jakob Wyss, représentant du gouvernement bernois à Yverdon-les-Bains. Derrière sa façade d’époque, les pièces d’habitation conservent un riche décor peint. Une toile peinte datée de 1559 comportant les armoiries du bailli et de son épouse ornait l’une des chambres. Elle est conservée au Musée d’Yverdon et région. La maison Bernardin située à l’angle des rues du Milieu et du Pré date également de la seconde moitié du XVIe siècle ainsi qu’en témoignent ses fenêtres de style gothique tardif.

En 1609, les autorités bernoises décident de reconstruire la porte de Gleyre qui s’était effondrée. Les travaux sont confiés à l’architecte bernois Daniel Heintz, qui avait auparavant reconstruit l’une des tours du château et qui surélèvera le clocher du temple. Le pont qui devait permettre le franchissement de la Thièle ne fut cependant pas réalisé et la porte, aujourd’hui intégrée dans le complexe des anciennes casernes, fut murée dès sa construction. Surmontée de deux bouches à feu, celle-ci a conservé sa façade d’origine dans laquelle on distingue l’étroit passage destiné aux piétons. Depuis 1995, une passerelle permet de franchir la rivière et la porte a retrouvé sa fonction d’origine. L’horloge qui orne sa toiture se trouvait sur la porte des Boucheries située à l’extrémité de la rue du Milieu et aujourd’hui disparue[13].

Construction d'édifices au siècle des Lumières (XVIIIe siècle)

Le développement culturel d’Yverdon-les-Bains au XVIIIe siècle se reflète dans son architecture. Le domaine de la construction connaît à cette époque une intense activité. La ville se transforme et plusieurs édifices majeurs voient le jour.

En 1737 débutent les démarches destinées à construire un nouveau temple[14] en lieu et place de l’ancienne église Notre-Dame. Plusieurs projets sont élaborés avant que son emplacement définitif ne soit déterminé. Deux variantes sont proposées : ériger le temple sur son site actuel ou le déplacer à l’endroit occupé par les anciennes halles de ville. Cette solution consistant à intervertir la position du temple et celle de l’hôtel de ville n’est finalement pas retenue et les plans de l’architecte genevois Jean-Michel Billon sont agréés. Le nouvel édifice intègre la tour médiévale du clocher dont la base laisse apercevoir des blocs provenant des ruines de l’antique cité gallo-romaine. Construit en pierre de Hauterive, il présente une façade monumentale couronnée d’un fronton orné de différents emblèmes du culte protestant. L’intérieur abrite quatorze stalles en bois sculpté du début du XVIe siècle. Constituées à l’origine de seize panneaux, elles représentent sept apôtres et sept prophètes. Elles se trouvaient dans l’ancienne église catholique dont le mobilier a été brûlé en 1536 lors de la conquête bernoise qui introduisit la Réforme en terres yverdonnoises. Inauguré en 1757, l’édifice est doté d’un orgue en 1767.

À la même époque, les autorités communales examinent les plans destinés à la construction d’un nouvel hôtel de ville[15]. Deux architectes sont en concurrence : Abraham Burnand de Moudon et Béat de Hennezel d’Yverdon-les-Bains. Alors que les plans du premier sont retenus pour la construction de l’hôtel de ville, le logis attenant est réalisé selon ceux du second. L’édification de ces deux bâtiments marque le terme d’un réaménagement urbanistique d’envergure autour de l’actuelle place Pestalozzi.

La façade de l’hôtel de ville présente un avant-corps rythmé par quatre pilastres soutenant un fronton triangulaire au milieu duquel sont représentées les armoiries yverdonnoises ainsi que la date de 1769 qui marque l’achèvement des travaux. Les halles voûtées situées au rez-de-chaussée accueillent de nos jours le Centre d'art contemporain (CACY). Poêles et boiseries d’époque ornent les pièces des étages supérieurs dont les éléments décoratifs comptent également une série de représentations mythiques de l’histoire de la ville peintes au XVIIe siècle.

La construction du logis débute en 1775. Il s’inscrit en continuité de l’hôtel de ville. Baptisé l’Aigle royal, il a fonction d’auberge communale. Dès 1799, il est loué à des particuliers avant d’accueillir un pensionnat et finalement les bureaux de l’administration communale.

Plusieurs demeures privées sont également construites à cette époque : on peut notamment citer la maison Haldimand (rue du Lac 4), le Cercle d’Yverdon (rue du Lac 10), les maisons Bourgeois de la Forêt, Bourgeois des Clées et Rusillon (rue du Four 17, 23 et 25), la résidence de Champ-Pittet ou la villa d’Entremont aux Bains.

Institut Pestalozzi

De 1804 à 1825, Johann Heinrich Pestalozzi réside à Yverdon où il fonde un institut pour les jeunes gens puis, un institut pour les jeunes filles, un institut pour les sourds-muets et un institut pour les enfants pauvres[16].

Les Bains

Le Grand Hôtel des Bains, la villa d’Entremont et le Centre thermal composent un ensemble architectural au sein duquel se côtoient l’éclat du siècle des Lumières, le charme de la Belle Époque ainsi que l’esthétique des infrastructures modernes[17].

Les plus anciens témoignages de la fréquentation de la source remontent aux premiers siècles de notre ère. Elle était à l’époque un lieu de culte. Il est par ailleurs vraisemblable que l’eau ait été canalisée afin d’alimenter les thermes de la cité gallo-romaine d’Eburodunum situés à quelques centaines de mètres seulement. Alors que les informations font défaut pour les premiers siècles du Moyen Age, des installations de bain sont attestées dès le XVe siècle. L’exploitation de la source connaît dès cette époque un destin contrasté. Périodes de négligence puis de remise en valeur alternent tandis que le développement des infrastructures demeure modeste. Dès la seconde moitié du XVIIe siècle, de nouvelles réalisations voient le jour.

En 1728, la ville décide de procéder à d’importants travaux et d’ériger un nouvel établissement destiné à accueillir et à loger les visiteurs. La construction de ce bâtiment est à l’origine de l’actuel Grand Hôtel des Bains. L’établissement se compose d’un corps de bâtiment principal flanqué de deux tourelles ; il comportait à l’origine une annexe accueillant vingt-cinq baignoires, une étuve et diverses installations techniques. Afin de faire face à la croissance de la demande, deux ailes (aujourd’hui disparues) sont construites au cours du XIXe siècle[18].

L’extension du domaine hôtelier se poursuit avec la construction de la rotonde qui débute en 1895. Dessinée par l’architecte Henri Verrey, cette construction de prestige réunissait les principaux services de l’hôtel. À l’étage supérieur se trouvaient le hall accueillant les concerts, ainsi que les différents salons s’articulant autour de la coupole centrale. Richement meublés, ceux-ci renfermaient de précieux décors peints exécutés par l’artiste italien Giuseppe Ferrero. La rotonde présente un plan circulaire d’inspiration byzantine. L’ensemble a été entièrement restauré entre 1986 et 1989.

Sur le terrain situé face à l’établissement thermal et hôtelier s’ouvre en 1778 le chantier de construction de la villa d’Entremont. Résidence privée, la bâtisse accueille cependant dès la fin du XVIIIe siècle des hôtes de marque et joue progressivement un rôle complémentaire, et parfois concurrentiel, à celui de l’établissement hôtelier. La demeure comportait au rez-de-chaussée les pièces de réception et à l’étage supérieur les chambres et les pièces destinées à la vie intime. Aujourd’hui utilisées comme salles de séminaires, elles sont agrémentées d’un riche décor de style Louis XVI.

Les bains cessent leur activité en 1959. La ville d'Yverdon rachète les bâtiments et terrains deux ans plus tard. L’actuel Centre thermal, construit par la Cité des bains SA, en mains de la commune, est inauguré en 1977. Son architecture, moderne pour l'époque, symbolise la renaissance du thermalisme à Yverdon-les-Bains après 28 ans d’interruption des activités. La ville inaugure le Grand Hôtel des bains en 1989, après 3 ans de chantier. Mais les deux structures, régulièrement en difficultés financières, seront plusieurs fois recapitalisées[19]. Le Centre thermal a depuis lors été plusieurs fois agrandi et un étage supplémentaire a vu le jour en 2002, afin d’accueillir de nouveaux espaces de détente et de soins. En 2015, l'exploitation du Centre thermal et du Grand Hôtel des bains passent en mains privées, reprises par le groupe BOAS[20] pour une somme de 32 millions de francs. En 2019, des travaux de modernisation d'ampleur, sur une période de trois ans, sont annoncés, pour un montant de 32 millions de francs, mais plusieurs fois repoussés.

Développement urbain, chemin de fer et industrie au XIXe siècle

L’arrivée du chemin de fer ainsi que l’extension du tissu urbain caractérisent le développement de la ville au XIXe siècle.

La première ligne ferroviaire de Suisse romande est inaugurée le 1er mai 1855 entre Yverdon-les-Bains et Bussigny. L’aménagement des infrastructures ferroviaires s’accompagne de la mise en valeur du périmètre compris entre la gare et la vieille ville. De part et d’autre de ce vaste espace sont construits successivement l’ensemble locatif bordant l’actuelle rue du Casino, le collège de la Place d’Armes ainsi que l’Hôtel des Postes qui abrite de nos jours les collections de la Bibliothèque publique fondée en 1763. Le siècle se termine avec la construction en 1898 du casino-théâtre, actuel Théâtre Benno Besson. Construit sur le modèle du casino de Monte-Carlo, son architecture de prestige répond au souhait de doter la ville d’une salle de spectacle et de réunion digne de son rang de station thermale.

Durant ce siècle, plusieurs réalisations importantes voient par ailleurs le jour. Le bâtiment qui abrite aujourd’hui la Maison d’Ailleurs est construit en 1806. Avant d’être consacré à l’utopie et à la science-fiction, il accueille notamment les prisons de la ville.

En 1837 débute la construction de l’église catholique Saint-Pierre, située à la rue de la Maison-Rouge. Elle est l’œuvre de l’architecte Henri Perregaux.

Alors que la rue Pestalozzi est aménagée, une statue dédiée au célèbre pédagogue est érigée sur la place du même nom en 1891. À cette profonde transformation du paysage urbain yverdonnois participe également la construction du pavillon des officiers surplombant la Thièle, dessiné par Francis Isoz à qui l’on doit également le collège de la Place d’Armes.

La ville moderne et contemporaine (XXe et XXIe siècles)

L’architecture et l’urbanisme du XXe siècle sont influencés par le développement industriel de la ville.

En 1909 est fondée la société Leclanché. Elle produit des piles et des batteries dans ses ateliers de l’avenue de Grandson. L’établissement qui occupe un vaste espace à l’entrée de la ville constitue un élément marquant du paysage industriel yverdonnois, de même que les usines Paillard construites en 1920. Agrandies en deux étapes successives, elles produisent notamment les célèbres machines à écrire Hermès. Reconvertis et transformés, les bâtiments situés entre la voie ferrée et le lac accueillent de nos jours divers locataires parmi lesquels la Haute École d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud. Cet important développement économique et démographique s’accompagne dès la seconde moitié du XIXe siècle de la création de nouveaux lotissements dans le quartier des Cygnes. La chapelle bordant la rue du Parc est inaugurée en 1901 et une première passerelle permettant de franchir la Thièle est construite en 1909. Le pont actuel date de 1956.

En 1956, l'imprimeur Henri Cornaz imprime clandestinement la charte de la Soummam, acte fondateur du Front de libération nationale algérien, à Yverdon-les-Bains[22] - [23]. En 1960, le président du Conseil communal, Jean Mayerat, est arrêté en France pour y avoir importé des exemplaires du journal El Moudjahid, alors imprimé à Genève[24].

Le patrimoine religieux de la ville s’enrichit par ailleurs d’un nouveau lieu de culte avec la construction du temple de Fontenay achevé en 1964. L’édifice a été conçu par l’architecte parisien Henri Beauclair.

La renaissance du thermalisme en 1977, après vingt-huit ans d’interruption, s’accompagne du changement de nom de la ville qui devient officiellement Yverdon-les-Bains en 1981. Alors qu’au cours des dernières décennies le tissu urbain subit de nombreuses transformations, le nouveau millénaire débute avec l’exposition nationale Expo.02 dont les créations architecturales éphémères n’ont vécu que le temps d’une saison. Le , la commune de Gressy intègre celle d'Yverdon-les-Bains (qui comprend également le village de Sermuz) en fusionnant avec elle.

Politique

Municipalité (exécutif)

La Municipalité (Conseil municipal) constitue l'exécutif des communes du canton de Vaud.

Sous l'Ancien Régime, les autorités de la Ville et les principaux fonctionnaires étaient choisis par un tirage au sort dit ballotte, en utilisant de petites boules blanches ou noires, argentées ou dorées, que les votants plaçaient dans une urne spécialement construite à cet usage. De rares témoins de ces usages ont été conservés dans quelques archives communales, dont Morges et Vevey; Yverdon en possède l'un des exemples les plus remarquables[25].

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains compte sept membres[26], élus par la population pour une durée de cinq ans au système majoritaire à deux tours. La Municipalité est présidée par le syndic, élu par le peuple parmi les sept conseillers municipaux. Avant 1981, l'élection des membres de la Municipalité était effectuée par les conseillers communaux et non par la population.

On assiste à un basculement complet de la composition de la Municipalité pour la législature 2021-2026, désormais répartie entre 5 élus de gauche et 2 de droite. Lors des élections communales du , trois candidats de l'alliance rose-verte (Pierre Dessemontet (PS) avec 3 937 voix, Carmen Tanner (Les Verts) avec 3 761 voix et Brenda Tuosto (PS) avec 3 694 voix) sont élus dès le premier tour.

Au second tour, le 28 mars, l'exécutif est complété par Benoist Guillard (Les Verts) avec 3 296 voix, Christian Weiler (PLR) avec 3 286 voix, Jean-Claude Ruchet (PS) avec 3 239 et enfin le syndic sortant, Jean-Daniel Carrard (PLR) avec 3 144 voix[27]. Le géographe socialiste Pierre Dessemontet est désigné comme syndic, avec la particularité d'avoir un taux d'occupation réduit à 80 %, au sein d'une cosyndicature répartie équitablement avec la vice-syndique écologiste Carmen Tanner, dont le mandat passe lui de 60 à 80 %[28].

| Répartition actuelle des dicastères 2021-2026 [29] | Municipaux |

|---|---|

| Secrétariat général, Service des finances et de l’informatique | Pierre Dessemontet (syndic, PS) |

| Services de l’urbanisme, des ressources humaines, de la culture et de la durabilité | Carmen Tanner (vice-syndique, Les Verts) |

| Services des sports, du tourisme et des bâtiments | vacant, élection complémentaire en cours. |

| Service des énergies | Benoist Guillard (Les Verts) |

| Service de la jeunesse et de la cohésion sociale | Jean-Claude Ruchet (PS) |

| Service des travaux et de l'environnement, mobilité | Brenda Tuosto (PS) |

| Services de la sécurité publique et de défense incendie et secours | Christian Weiler (PLR) |

Conseil communal (législatif)

Le Conseil communal yverdonnois compte 100 membres élus pour cinq ans au système proportionnel. Un membre du conseil est élu par ses pairs au poste de président. Le poste est renouvelé chaque année lors de la dernière séance du mois de juin.

La gauche a été majoritaire au Conseil communal entre 1945 et 1953, entre 1973 et 1985, entre 1989 et 1993, entre 1997 et 2001, de 2006 à 2011 et 2021 à 2026.

Tout comme à la Municipalité, la majorité au Conseil communal bascule à gauche lors des élections du . Le groupe des Verts et solidaires (alliance regroupant les Verts, Solidarité & Écologie et les Jeunes Verts) obtient 27 élus, celui du PS compte 26 représentants, suivi par le groupe formé par le PLR avec 26 citoyens, 11 pour l'UDC et 10 sièges pour le PVL, qui voit ses élus plus que tripler[30].

Démocratie directe

Les citoyens yverdonnois disposent de deux instruments de démocratie directe : le droit de référendum, qui leur permet de contester la plupart des décisions prises par le Conseil communal, et le droit d'initiative, qui leur permet de soumettre une proposition au vote. Le droit d'initiative au niveau communal a été introduit dans le canton avec la Constitution du canton de Vaud de 2003[31] - [32].

L'usage de ces instruments de démocratie directe est plutôt rare à Yverdon-les-Bains :

- Le 14 septembre 2003, un référendum a eu lieu à propos du maintien de la structure du nuage Blur, qui avait été mise en place pour l'Exposition nationale de 2002 pour y installer la Maison d'Ailleurs avec le soutien de l'Agence spatiale européenne. Ce maintien a été refusé par la population[33].

- En 2008, l'UDC locale a inauguré le droit d'initiative à Yverdon en soumettant un texte demandant l'installation de caméras de surveillance sur la Place de la gare. Elle a été acceptée le 8 février 2009 par 56,4 % des votants[34].

- Le 27 septembre 2009, la population yverdonnoise a refusé par 3 995 voix contre 2 819 un projet d'implantation d'un centre national de ski nautique et de wakeboard sur le territoire communal[35].

- En 2012, des membres du PLR ont lancé l'initiative "Stop aux bouchons" en faveur de la construction d'une nouvelle route de desserte. Elle a été acceptée le 25 novembre 2012 par 61,2 % des votants[36].

- Une demande de référendum a également été déposée contre la décision du Conseil communal du 7 mars 2019 relatif à la création d'un parking sous la Place d'armes. La demande de référendum n'a pas abouti, ayant obtenu 1115 signatures valables, alors que 3019 signatures étaient nécessaires.

Députés au Grand conseil du canton de Vaud

La ville compte six députés au sein de l'organe législatif cantonal lors de la législature 2017-2022 (Stéphane Balet (PS), Jean-Daniel Carrard (PLR), Pierre Dessemontet (PS), Rémy Jaquier (PLR), Pierrette Roulet-Grin (PLR) et Vassilis Venizelos.

Membres du Conseil d'État du canton de Vaud

La ville compte un élue au Conseil d'État du canton de Vaud depuis 2017 (la socialiste Cesla Amarelle jusqu'en 2022, puis le Vert Vassilis Venizelos).

Jumelages

La ville d'Yverdon-les-Bains est jumelée avec[37] :

Nogent-sur-Marne (France) depuis le ;

Nogent-sur-Marne (France) depuis le ; Winterthour (Suisse) depuis le .

Winterthour (Suisse) depuis le .

Yverdon-les-Bains a également signé des Chartes d'amitié avec :

Population et société

Gentilé et surnom

Les habitants de la commune se nomment les Yverdonnois[9].

Ils sont surnommés les Tya-bailli[38] (les Tue-Bailli en patois vaudois ; un des gardes accompagnant le bailli tira un coup par mégarde, ce qui donna lieu à des rumeurs d'attentat[39]).

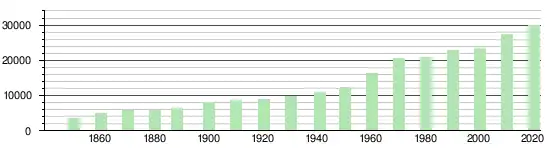

Évolution de la population

Yverdon-les-Bains compte 29 955 habitants au 31 décembre 2020 pour une densité de population de 2 656 hab/km2[40]. Sur la période 2010-2019, sa population a augmenté de 9,0 % (canton : 12,9 % ; Suisse : 9,4 %)[1]. Au , l’agglomération d'Yverdon-les-Bains compte 42 103 habitants[40].

Pyramide des âges

En 2020, le taux de personnes de moins de 30 ans s'élève à 35,4 %, similaire à la valeur cantonale (35 %). Le taux de personnes de plus de 60 ans est quant à lui de 23,1 %, alors qu'il est de 21,9 % au niveau cantonal[42].

La même année, la commune compte 14 643 hommes pour 15 312 femmes, soit un taux de 48,9 % d'hommes, inférieur à celui du canton (49,1 %)[42].

Religions à Yverdon-les-Bains, 2018 (personnes interrogées : age 15+)[43] - [44]

- Église catholique (29,4 %)

- Église évangélique réformée (21,2 %)

- Autres Églises chrétiennes (8,5 %)

- Non affilié (28,7 %)

- Islam (9,4 %)

- Autres (2,8 %)

Enseignement obligatoire

Yverdon-les-Bains compte 4 établissements scolaires pour l’enseignement obligatoire :

- L’Établissement primaire Pestalozzi,

- L’Établissement primaire Edmond Gilliard

- L’Établissement secondaire Léon Michaud

- L’Établissement secondaire De Felice

Enseignement post-obligatoire

Yverdon-les-Bains compte deux établissements pour l'enseignement post-obligatoire :

- le Gymnase d'Yverdon-les-Bains : il comprend l'école de culture générale, l’école de commerce et l’école de maturité. L'école de maturité propose cinq spécialités : pédagogie, musique, santé, art & design et travail ;

- le Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV) : il assure les formations professionnelles, commerciales, techniques, artisanales et sociales ;

- Antenne du Repuis, Centre d'enseignement et d'orientation professionnelle spécialisés.

Enseignement supérieur

La ville bénéficie d’un établissement de formation supérieure. La Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD).

Santé

- Hôpital d’Yverdon-les-Bains

- Centre thermal d'Yverdon-les-Bains

Introduction

Le Service des sports d’Yverdon-les-Bains a été créé en 2016. La vision et les missions de ce dernier, définies dans un plan directeur, mettent en exergue les principaux axes stratégiques ainsi que leur implémentation dans des actions concrètes au travers de Plans d’actions du sport et de l’activité physique renouvelés tous les cinq ans.

En parallèle, la Ville d’Yverdon-les-Bains oriente ses réflexions territoriales dans le but de favoriser la santé durable de sa population. Ainsi, les espaces publics sont repensés afin d’inciter les habitants à sortir de chez eux pour pratiquer une activité physique autonome et non-compétitive, notamment par des activités faisant se rencontrer trois domaines complémentaires : le sport, la nature et la culture.

Sociétés sportives yverdonnoises

La Ville d’Yverdon-les-Bains compte une centaine de sociétés sportives représentant un large panel de disciplines.

Parmi les sociétés de gymnastique, les deux sociétés historiques sont la FSG Amis-Gymnastes Yverdon fondée en 1901 qui évoluent toutes deux au niveau national de la discipline.

Plusieurs clubs de football évoluent dans différentes ligues. Fondé en 1897, le club masculin Yverdon-Sport FC évolue en Challenge League (2ème division).

L’équipe féminine de la ville, le FC Yverdon Féminin a été fondée en 1985 et évolue en Ligue Nationale A féminine.

L’Union Sportive Yverdonnoise (USY), fondée en 1927, a été omnisports durant plusieurs années. Avec l’introduction de l’athlétisme en 1929, du basket en 1930 et du handball en 1941, ces trois sports sont aujourd’hui représentés par des clubs indépendants. Ainsi, l’USY Athlétisme a des athlètes qui évoluent au niveau local, cantonal, suisse et international, l’USY Basket évolue en 2e ligue masculine et l’USY Handball en 1ère Ligue pour les équipes féminine et masculine.

Fondé en 1974, le Rugby Club Yverdon évolue en Ligue Nationale A du championnat de Suisse de rugby à XV. Portant le nom des « Gryffons », l’équipe est composée de joueurs des clubs Yverdon-les-Bains et de Neuchâtel.

Le Unihockey Club Yverdon, fondé en 1992, possède plusieurs équipes dont les catégories supérieures évoluent pour les femmes en Ligne Nationale B et pour les hommes en 4e Ligue. Quant au hockey sur glace, le Hockey Club Yverdon-les-Bains évolue en 1ère ligue.

Le Badminton Club Yverdon-les-Bains évolue dans plusieurs ligues, notamment en Ligue Nationale A et Ligue Nationale B.

Du côté des arts martiaux, la ville compte de nombreux clubs qui pratiquent notamment le karaté, le ju-jitsu, le kendo, l’isseinsei, le judo, etc. dont l’École de Judo Dégallier qui évolue en Ligue Nationale A aux niveaux féminin et masculin et dont certains membres sont dans le cadre national.

L’Air-Club d’Yverdon-les-Bains, fondé en 1935 et situé à l’aérodrome d’Yverdon-les-Bains, est composé d’une école d’avion, de groupe de vols à moteur, à voile et de voltige. Le club de parachutistes PCV, école suisse-romande de parachutisme, est également présente à l’aérodrome.

Fondée en 1962, la Pétanque Yverdonnoise dispose de 100 pistes extérieures dont 16 sont éclairées et 12 pistes intérieures.

Manifestations sportives annuelles

Chaque année, le Service des sports de la Ville coordonne différentes manifestations sportives organisées en collaboration avec diverses entités locales.

Janvier

Course de la Bonne Résolution : créée en 2018, cette course à pied populaire est ouverte aux familles, amateurs, professionnels et personnes en situation de handicap. La caractéristique de cette course qui se déroule début janvier réside dans le fait qu’elle se termine aux bains thermaux.

Juin

Festival Yverdonnois du Sport et de l’Activité physique : depuis 2018, ce festival ouvert à tous invite la population à rencontrer les différents prestataires yverdonnois du sport et de l’activité physique gratuitement.

Août

Urban Project : depuis 2017, Urban Project met en avant les activités sportives et culturelles urbaines. L’édition 2020 a vu l’intégration du Food Truck Festival d’Yverdon-les-Bains représentant plus de 50 foodtrucks à la manifestation.

Septembre

Triathlon d’Yverdon-les-Bains : en 2011, la commune a repris l’organisation du Triathlon d’Yverdon-les-Bains accueillant triathlètes amateurs et licenciés.

Rallye Cyclo Touriste : Créé en 1982 par la Police municipale, le Rallye Cyclo Touriste d’Yverdon-les-Bains compte des parcours de 11, 24 et 30km à vélo dans la région d’Yverdon-les-Bains. Le Service des sports a repris l’organisation de cette manifestation en 2013.

Novembre

Conférence Activité physique – Innovation – Santé (APIS) : organisée conjointement par le Service des sports d’Yverdon-les-Bains et l’HEIG-VD depuis 2017, la conférence aborde des thématiques relatives à la promotion de la santé durable. Le but est de rassembler les différents acteurs clés yverdonnois afin de réfléchir ensemble, avec un panel d’experts, aux solutions de demain pour la Ville.

Les entités locales organisent également des manifestations sportives, dont certaines d’envergure internationale. On compte notamment le tournoi international de hockey U13 et U15 organisé par le HC Yverdon-les-Bains ; Festyvhockey, un tournoi de hockey sur glace international ; la Challenge Cup Kin-Ball, tournoi international de Kin-Ball ; différents tournois internationaux de pétanque, Yverdon-les-Bains étant très prisé par les amateurs de ce sport avec plus de 95 terrains sur le même site ; ou encore le Yverdon-Indoor, tournoi indoor international de tir à l’arc. De nombreuses manifestations d’envergure nationale sont également organisées sur le sol yverdonnois comme par exemple : le Weekend 100% Basket ; la Coupe des Bains de gymnastique ; le Challenge des Bains d’unihockey ; la Coupe des Bains de natation, etc. Différentes manifestations locales et régionales complètent le panel de manifestations sportives organisées dans la cité thermale.

Manifestations sportives ponctuelles

En plus de ses manifestations annuelles, la ville accueille ponctuellement des manifestations sportives d’envergure.

- 21-22 avril 2012 : Fed Cup 2012 : rencontre de play-offs II Suisse-Biélorussie

- 18-21 octobre 2012 : Badminton Swiss International - tournoi international de badminton, Challenge niveau 4. 178 joueurs, classés entre le 50ème et 200ème rang mondial et issus de 23 nations européennes et asiatiques ont pris part au tournoi.

- 6-14 juillet 2013 : 69ème édition du rallye international de l’Union Européenne de Cyclotourisme (UECT). 1500 participants issus des quatre coins de l’Europe (France, Ukraine, Pologne, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Russie, Portugal, Suisse, etc.) se sont réunis à Yverdon-les-Bains pour prendre part à cet événement.

- 13 – 16 juin 2015 : 4ème étape de la Coupe du monde de paracyclisme. Environ 400 athlètes issus de 37 nations différentes ont pris part à la course qui s’est déroulée dans la cité thermale.

- 26 avril 2018 : 2ème étape du Tour de Romandie

- 18-30 juillet 2018 : UEFA Championnat d’Europe féminin M19, Yverdon-les-Bains ville hôte avec Bienne, Wohlen et Zoug.

- De 2012 à 2018, l’USY Handball a organisé la Lovats International Handball Cup, un tournoi international de Handball qui a accueilli des équipes venues notamment de Turquie, de Grèce ou encore d’Algérie sur le sol yverdonnois.

Économie

Industries

La ville d'Yverdon-les-Bains est dotée d'un riche passé industriel qui a débuté après l'ouverture de la première ligne de chemin de fer de Suisse romande entre Yverdon et Morges, en 1855[45]. Peu après la construction de la ligne ouvrent en effet les Ateliers de construction et de réparation de wagons, existant encore aujourd'hui sous le nom d'Ateliers CFF. Fondés à l'origine par Charles Bonzon, ils seront repris en 1858 par la Compagnie de chemin de fer de l'Ouest suisse et finiront par appartenir aux Chemins de fer fédéraux (CFF) en 1903. Au début du XXe siècle, les Ateliers comptent déjà pas moins de 400 employés[46].

L'industrie du tabac arrive à Yverdon presque en même temps que les Ateliers, puisque la maison Vautier, de Grandson, y ouvre une usine dès 1858[47]. Trente ans plus tard, environ 200 personnes travaillent déjà dans l'usine yverdonnoise de Vautier[48]. L'entreprise restera plus d'un siècle sur place, malgré plusieurs périodes de turbulence. En 1958, un siècle après son arrivée, elle inaugure de nouvelles usines. Deux ans plus tard, l'entreprise est rachetée par British American Tobacco, après avoir été en possession de la même famille pendant plus d'un siècle. Les activités cessent progressivement au début des années 1970 et les derniers employés yverdonnois sont licenciés en 1975[49]. Deux autres manufactures de cigares ont existé à Yverdon à la fin du XIXe siècle et au début du XXe : Notter et Jung. Elles disparaîtront toutefois rapidement.

L'année 1920 est marquée par l'arrivée de l'entreprise E. Paillard SA[50]. Ayant son siège à Sainte-Croix, dans le Jura vaudois, elle était jusque-là spécialisée dans la fabrication de boîtes à musique, de phonographes et de gramophones[51]. L'usine ouverte à Yverdon, en Saint-Roch plus exactement, est destinée à la fabrication de machines à écrire. La première machine Hermès, coproduite entre Yverdon et Sainte-Croix, sera mise sur le marché en 1923. La production des machines à écrire est centralisée ici dès 1927. Deux ans plus tard, l'entreprise commence à produire les caméras Bolex International après avoir racheté le brevet à un ingénieur français, Jacques Bolgopolsky[52]. Paillard a produit aussi des récepteurs de radio durant une vingtaine d'années, de 1932 à 1953. C'est alors un des plus grands fabricants suisses indépendants dans cette branche. Cependant, au début des années 1950, sous la pression de la concurrence allemande relevée de la guerre qui produit en masse, Paillard n'arrive plus à développer de nouveaux modèles innovants et concurrentiels. Il en sera de même pour les téléviseurs, dont le lancement d'un premier modèle Aldepa en commun avec deux autres fabricants suisses se solde par un échec. La branche radio sera alors stoppée au profit de la branche cinéma dont les affaires sont en plein essor en ce milieu des années 1950. L'entreprise grandit rapidement : en 1963, elle compte 5 500 employés sur les trois sites d'Yverdon, Orbe et Sainte-Croix et elle est, à ce moment, la deuxième entreprise de Suisse romande. Elle comptera jusqu'à 2 300 salariés à Yverdon à la fin des années 1960. L'entreprise connaît toutefois un déclin rapide depuis cette période, et l'usine fermera définitivement ses portes en 1989, après avoir été rachetée par Olivetti en 1981[53].

Banque Piguet Galland

La Banque Piguet Galland est une banque privée créée en 1856[54].

Leclanché

Fondée en 1909 Leclanché a produit des piles, batteries et condensateurs jusqu'en 2002. L'entreprise se réoriente alors vers les techniques de stockage d'énergie dans les domaines des transports et des réseaux de distribution[55]. En 2008 l'entreprise déménage de l'Avenue de Grandson pour son nouveau site de production à l'Avenue des Sports, toujours à Yverdon-les-Bains[56].

Parc scientifique et technologique Y-Parc

L'Y-Parc regroupe plus de 170 entreprises au sud de la ville[57].

Tourisme

Situé dans un parc arborisé, le complexe du Grand Hôtel & Centre Thermal est le site touristique le plus fréquenté d’Yverdon-les-Bains. Il est constitué de quatre piscines thermales alimentées par une source à haute teneur en soufre, d’espaces détente, beauté, santé et remise en forme, ainsi que d’un hôtel 4* sup.

D’autres sites touristiques sont à découvrir autour du centre-ville historique : les menhirs de Clendy datant du Néolithique, le Castrum de l’époque romaine, le Château médiéval et les bâtisses du 18e siècles sont les témoins d’une histoire de plus de 6000 ans exposée au Musée d’Yverdon et région, qui abrite aussi le Musée de la Mode. La Maison d’Ailleurs, musée de la science-fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires, projette quant à elle le visiteur dans un futur imaginaire grâce à des expositions permanentes et temporaires. Le Centre d’art contemporain présente des expositions temporaires d’artistes actuels, le Théâtre Benno Besson et l’Echandole proposent une diversité de représentations pour tous les publics, et le Centre de documentation et de recherche Pestalozzi retrace l’histoire du célèbre pédagogue Johann Heinrich Pestalozzi.

Yverdon-les-Bains est l’une des sept destinations qui composent Yverdon-les-Bains Région. Cette région touristique s’étend au pied du Jura et entoure le sud du lac de Neuchâtel. Grandson, Orbe, Romainmôtier, Sainte-Croix / Les Rasses, Vallorbe, Yverdon-les-Bains et Yvonand sont ses principales bourgades touristiques, tantôt plaine, ville, lac ou montagne.

C’est autour des thèmes Nature, Culture et Patrimoine, Art de Vivre et Hiver que se décline l’offre touristique d’Yverdon-les-Bains Région afin d’attirer des visiteurs en toutes saisons à la recherche d’authenticité, de produits du terroir et de nature préservée.

Culture et patrimoine

Château d'Yverdon

La construction du château d'Yverdon date du XIIIe siècle.

Le temple

Il a été bâti en 1757 d'après des plans de l'architecte Jean-Michel Billon[58], de Genève, à la place de l'ancienne chapelle Notre-Dame dont il a gardé le clocher qui avait été reconstruit en 1608 d'après un original du XIVe siècle. Les quatorze stalles proviennent de l'ancienne chapelle, tandis que les orgues ont été construites en 1766[59]. Il a été classé monument historique en 1900[60].

L'hôtel de ville

Il a été construit entre 1768 et 1773 sur le modèle de l'Hôtel de musique de la ville de Berne[61]. Il a été classé monument historique en 1959[62].

L'ancienne prison de district

Actuellement Maison d'Ailleurs, musée de la science-fiction, elle a été bâtie selon les plans de l'architecte lausannois Alexandre Perregaux (1805)[63]. Elle a été classé monument historique en 1954[64].

Ces quatre bâtiments bordent la place Pestalozzi, qui constitue le centre de la ville d'Yverdon-les-Bains.

L'église catholique

Bâtie en 1838, de type basilical, néoclassique, elle est l’œuvre de l’architecte lausannois Henri Perregaux[65]. Elle a été classée monument historique en 1993[66].

Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale

| Objet | Édifice | Collections | Archéologie |

| Objets A[67] (état au 1er janvier 2018) | |||

| Bibliothèque publique et scolaire d'Yverdon-les-Bains, rue de l'Ancienne-Poste 4 | Bibliothèque | ||

| Château et Musée d'Yverdon-les-Bains et région, place Pestalozzi | Objet multiple | Musée | |

| Clendy, stations littorales / zone mégalithique préhistorique | Archéologie | ||

| Eburodunum, oppidum celtique / vicus romain / ville médiévale et moderne | Archéologie | ||

| Hôtel de ville, place Pestalozzi 1 | Objet simple | ||

| Ancien hôtel de l'Aigle, place Pestalozzi 2 | Objet simple | ||

| Maison Thorens (ancienne maison Steiner), rue du Four 17 | Objet simple | ||

| Temple, place Pestalozzi / rue du Lac | Objet simple | ||

| Villa d'Entremont, avenue des Bains 20 | Objet simple | ||

| (Gressy) Oppidum de Sermuz, âge du Fer | Archéologie | ||

| Objets B[68] (liste provisoire; état au 1er janvier 2018) | |||

| Ancienne maison Crinsoz de Givrins, rue du Four 18 | X | ||

| Ancienne maison de Mandrot, rue du Lac 48 | X | ||

| Anciennes casernes avec tour d'enceinte et arsenal, rue des Moulins | X | ||

| Anciennes halles et ancien Casino "Café du Château", place Pestalozzi 13 | X | ||

| Anciennes prisons, Maison d'Ailleurs, place Pestalozzi 14 | X | ||

| Archives communales, place Pestalozzi 1 | X | ||

| Collège, place d'Armes | X | ||

| Hôtel des Bains avec rotonde, orangerie et fontaine, avenue des Bains 22 | X | ||

| Maison Constançon, ancienne maison Bourgeois, rue du Four 23 | X | ||

| Maison du Cercle d'Yverdon (1777), rue du Lac 10 | X | ||

| Maison Gonset, ancienne maison Haldimand, rue du Lac 4, 6 | X | ||

| Maison Piguet, ancienne maison Roguin, rue de la Plaine 14, 16 | X | ||

| Maison Vaucher, ancienne maison Russillion, rue du Four 25 | X | ||

| Musée de la science fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires dans la Maison d'Ailleurs (anciennes prisons), place Pestalozzi 14 | X | ||

| Musée suisse de la mode, place Pestalozzi | X | ||

| Nouveau Casino, rue du Casino 9 | X |

Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à conserver en Suisse (ISOS)

Yverdon-les-Bains, ville (qualités de situation, spatiales, historico-architecturales)[69]

Patrimoine mondial de l'UNESCO

Les sites préhistoriques palafittiques autour des Alpes fond partie du Patrimoine mondial de l'UNESCO[70] : baie de Clendy.

Patrimoine suisse

La Ville d'Yverdon-les-Bains a reçu en 2009 le Prix Wakker de Patrimoine suisse pour « la manière dont elle gère son espace public, la collaboration exemplaire qu'elle entretient avec les communes avoisinantes et la volonté manifeste d'aménagement de ses autorités communales »[71]. Attribué chaque année à une commune politique, le Prix Wakker met à l'honneur la qualité d'un travail exemplaire.

Le Castrum

Il subsiste des vestiges de fortifications romaines construites vers 325 apr. J.-C.

Musées et lieux d'exposition

- Le château d'Yverdon-les-Bains accueille plusieurs institutions :

- Musée d'Yverdon et Région

- Musée suisse de la mode - plusieurs milliers de vêtements et accessoires pour s'habiller (chaussures, chapeaux, porte-monnaie, sacs à main) datant de 1850 à nos jours

- Centre de recherche et de documentation Pestalozzi

- La Maison d'Ailleurs, musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires

- Le Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-Bains (CACY), unique centre d’art communal du Canton

- La Fondation Vaudoise du Patrimoine Scolaire

- Le Centre Pro-Natura de Champ-Pittet

- La Galerie Yvart

- La Galerie Déjà vu?

- La Galerie d’art Kaminska et Stocker

- EXPLORiT - Expositions Kindercity & Sciencity, musée ludo-éducatif

Art Vivant

- Théâtre Benno Besson

- Théâtre de l'Échandole

- La Fabrica, bar et concerts

- Les ArTpenteurs, troupe théâtrale itinérante

- La Compagnie du Cachot

- Le Cercle littéraire d’Yverdon

- La Cour du théâtre

- École de cirque d’Yverdon-les-Bains

- Studio Line Baillard

- Studio ballet Terpischore

Musique

- L'Amalgame

- Les Citrons Masqués

- Conservatoire de musique du Nord Vaudois

- Fanfare L’Avenir

- Orchestre d’Yverdon-les-Bains

- Chœur A Capella

Cinéma

- Le Cinéma Bel-Air

- Cinestudio

- La Lanterne magique

Manifestations

- Fête des Rois

- Festival Nova Jazz

- Les Brandons

- Comptoir du Nord Vaudois

- Analog resistance Festival

- Baleinev

- Fête de la danse

- La Nuit des Musées

- Festival d’impro SCHIIINK

- La Carte musicale de l’été

- La Dérivée

- Act’Yv été

- Fête de l’Abbaye

- La Fête de la musique

- Fête au Lac

- Piano De Si De La

- Les RDV de la Place

- Le 1er août à la Plage

- Les Jeux du Castrum

- Braderie de la Plaine

- Numerik Games

- AlternatYv Festival

- SwissEurobot

- Festymalt

- & Patati Festival

- Prix culturel régional

- Marché de Noël

- Le 31 décembre

Archives

- Expo02, l'exposition nationale suisse en 2002

- Le Sonisphere Festival (2012)

- 20e édition de la Schubertiade d’Espace 2 (2017)

- 29ème Fête romande des Yodleurs (2018)

- Antidote Festival (2014 - 2018)

- Tour de Romandie (2009, 2018)

Personnalités

Yverdon-les-Bains est le lieu de naissance ou a vu passer des personnalités telles que :

- Élie Bertrand, pasteur, géologue, naturaliste (1713-1797), il fonde la bibliothèque (1761) ainsi que la société économique de la ville.

- Benno Besson, acteur, metteur en scène et directeur de théâtre. Né à Yverdon en 1922.

- René Borchanne (1905 - 1979), écrivain né à Yverdon.

- Charles Chatelanat né à Yverdon en 1833, Poète, prédicateur et écrivain religieux (Pasteur en 1858). Auteur de : Emmanuel, Poésies; Vie chrétienne; Consolations, ouvrage d'édification très-répandu

- Henri Cornaz (1920-2008), imprimeur

- Fortunato Bartolomeo De Felice (1723-1789), il dirigea à Yverdon la rédaction de l'Encyclopédie d'Yverdon, publiée entre 1770 et 1780.

- Pierre Duvoisin, né en 1938, conseiller d'État du canton de Vaud de 1982 à 1994.

- Valérie de Gasparin, fondatrice de l’asile des bains à Yverdon mais aussi de l’École normale de garde-malades de Lausanne qui deviendra La Source

- Frederick Haldimand (1718-1791), gouverneur britannique au Canada, né et mort à Yverdon.

- Rodolphe Kasser (1927-2013), philologue et archéologue né à Yverdon.

- Claire Krähenbühl, poète et artiste née à Yverdon en 1942.

- Denise Mützenberg, poète et éditrice née à Yverdon en 1942 et sœur jumelle de Claire Krähenbühl.

- Françoise Perret, première femme élue au Conseil communal d’Yverdon, rédactrice en chef du Journal d’Yverdon de 1967 à 1977, devenant la première femme à tenir les rênes d’un quotidien en Suisse.

- Johann Heinrich Pestalozzi, établit son école à Yverdon de 1805 à 1825. La place principale de la ville porte désormais son nom.

- Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778), écrivain, philosophe, musicien, se réfugie à Yverdon-les-Bains en 1762 après la condamnation de ses ouvrages par le Parlement de Paris. Il séjourne alors dans la maison de son ami Daniël Roguin (1691-1771), officier de l'armée des provinces unies et banquier.

- Whitney Toyloy, miss suisse 2009, née en 1990 et résidant à Yverdon-les-Bains.

- Pierre Versins (1923-2001), écrivain et spécialiste de la science-fiction, fondateur de la Maison d'Ailleurs.

Yverdon-les-Bains est le lieu de décès de :

- Jacques Chessex, écrivain (1934-2009)

Héraldique

Les armoiries d'Yverdon-les-Bains ont été définies par un arrêté municipal du 24 septembre 1898. Elles ont auparavant connu différentes variantes : de sinople à trois fasces ondées d'argent ; d'argent à trois fasces ondées de sinople surmontée d'un Y gothique d'or ou de sable[72].

Voir aussi

Bibliographie

- Edmond Aubert, Histoire d'Yverdon : Des temps préhistoriques à la conquête bernoise, t. I, Yverdon, Schaer, , 200 p. (ISBN 2-9700106-0-7).

- Daniel de Raemy et Carine Bruseau, Histoire d'Yverdon : De la conquête bernoise à la Révolution vaudoise, t. II, Yverdon, Schaer, (ISBN 2-9700106-2-3).

- Daniel de Raemy et Patrick Auderset, Histoire d'Yverdon : De la Révolution vaudoise à nos jours, t. III, Yverdon, Schaer, (ISBN 2-9700106-1-5).

- Patricia Brand, « Patrimoine mobilier des sociétés locales yverdonnoises », Revue historique vaudoise, vol. 128, , p. 97-113 (ISSN 1013-6924).

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Références

- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »

[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).

[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - Office fédéral de la statistique, « Statistique de la superficie standard - Communes selon 4 domaines principaux »

[xls], sur www.bfs.admin.ch, (consulté le ).

[xls], sur www.bfs.admin.ch, (consulté le ). - « 1956: Yverdon roule en «Gyro» », sur 24heures.ch/ (consulté le )

- « Yverdon-les-Bains », sur ortsnamen.ch (consulté le ).

- Florence Cattin (et al.), Dictionnaire toponymique des communes suisses, Neuchâtel, Frauenfeld, Lausanne, Centre de dialectologie, Université de Neuchâtel et Huber, , 1102 p. (ISBN 3-7193-1308-5), p. 982

- Pierre-Yves Lambert, La Langue gauloise, éditions errance 1994.

- « Yverdon-les-Bains: la saga d'un changement de nom », Rive Sud, , p. 4-5 (lire en ligne)

- « Fusion des communes de Gressy et d’Yverdon-les-Bains », (consulté le )

- Paul Fehlmann, Ethniques, surnoms et sobriquets des villes et villages en Suisse romande, Haute-Savoie et alentour, dans la vallée d'Aoste et au Tessin, Genève, Jullien, , 274 p. (ISBN 2-88412-000-9), p. 148

- Jean-Louis Voruz, « Hommes et Dieux du Néolithique. Les statues-menhirs d’Yverdon », Annuaire de la Société suisse de préhistoire et d’archéologie, , pp. 37-64

- France Terrier, Les embarcations gallo-romaines d’Yverdon-les-Bains, Yverdon-les-Bains,

- Daniel de Raemy, Châteaux, donjons et grandes tours dans les États de Savoie (1230-1330). Un modèle : le château d’Yverdon, Lausanne,

- Raemy et Bruseau 2001.

- Claire Huguenin et Monique Fontannaz, Le temple d'Yverdon, Berne, SHAS,

- Monique Fontannaz, L’hôtel de ville d’Yverdon VD et son logis, Berne, SHAS,

- « Pestalozzi | à Yverdon » (consulté le ).

- Christian Schülé, Les eaux thermales d’Yverdon-les-Bains. Une source d’histoire, Yverdon-les-Bains,

- Christian Schülé, « Le tourisme thermal à Yverdon-les-Bains au XVIIIe siècle », Revue historique vaudoise, vol. 114, , p. 99-112 (ISSN 1013-6924).

- « Les déboires financiers des Bains d'Yverdon remontent presque à leur source », 24 heures, (lire en ligne)

- « BOAS assure l'avenir des Bains et du Grand Hôtel », 24 heures, (lire en ligne)

- Patrick Auderset, Yverdon et sa région aux XIXe siècle et XXe siècle. Exposition permanente. Musée d'Yverdon et région, Yverdon-les-Bains,

- « La Romandie, champ de bataille de la guerre d’Algérie - Gauchebdo », sur www.gauchebdo.ch (consulté le )

- « Suisses engagés » (consulté le )

- « 1960: Un Yverdonnois emprisonné en France pour avoir aidé le FLN », sur 24heures.ch/ (consulté le )

- Patricia Brand et Catherine Guanzini, « Rôle du tirage au sort dans les pratiques électorales au XVIIIe siècle. Le cas d'Yverdon et des villes vaudoises », dans Antoine Chollet et Alexandre Fontaine, Expériences du tirage au sort en Suisse et en Europe, Berne, Confédération suisse, , p. 145-169.

- Site officiel de la commune, consulté en septembre 2009.

- Ville d'Yverdon, « Élections communales générales 2021 » (consulté le )

- Frédéric Ravussin, « La gauche yverdonnoise lance sa révolution par une proposition détonante », 24 heures, (lire en ligne).

- « Répartition des dicastères 2021-2026 », sur www.yverdon-les-bains.ch, (consulté le )

- Ville d'Yverdon, « Le Conseil communal - Répartition et membres »

- [PDF] https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20030172/201503110000/131.231.pdf

- https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/101.01?key=1551090521858&id=f79b6681-185b-42a1-946d-55fb19430277

- Article du 14 septembre 2003 publié sur le site Swissart, consulté en septembre 2008.

- « La gare d’Yverdon aura ses caméras de surveillance » (consulté le )

- (en) « Commune d'Yverdon-les-Bains: 2009 », sur www.yverdon-les-bains.ch (consulté le )

- « Yverdon aura sa route de contournement » (consulté le )

- Jumelages

- « Yverdon-les-Bains : Alphabet des communes vaudoises », sur Feuille des avis officiels du canton de Vaud (consulté le )

- Charles Roux, Noms et sobriquets des Vaudois, Yens-sur-Morges, Cabédita, , 129 p. (ISBN 2-88295-339-9), p. 103

- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )

- « Évolution de la population des communes 1850-2000 »

, sur Office fédéral de la statistique, (consulté le ).

, sur Office fédéral de la statistique, (consulté le ). - « Population résidante permanente et non permanente selon les niveaux géographiques institutionnels, la nationalité (catégorie), le lieu de naissance, le sexe et la classe d'âge »

, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).

, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - (XLSX, 129 kB); OFS - Population résidante permanente âgée de 15 ans ou plus selon l'appartenance religieuse par grandes villes

- Le relevé structurel (introduit en 2010) est une enquête par personnes âgées de 15 ans ou plus. Les résultats du relevé structurel sont difficilement comparables au recensement fédéral antérieurs à 2010 ou aux chiffres annuels des membres des Églises, qui couvrent la totalité de la population résidente. Voir Recensement de la population en Suisse#Relevé structurel.

- Raemy et Auderset 1999, p. 175.

- Raemy et Auderset 1999, p. 179.

- Raemy et Auderset 1999, p. 181.

- Raemy et Auderset 1999, p. 183.

- Raemy et Auderset 1999, p. 302.

- Raemy et Auderset 1999, p. 296.

- Raemy et Auderset 1999, p. 297.

- Raemy et Auderset 1999, p. 298.

- Raemy et Auderset 1999, p. 298-300.

- « La banque Piguet Galland veut s'adapter aux mutations », sur ArcInfo (consulté le ).

- Leclanché SA, « Leclanché, Energy Storage Solutions - Corporate Presentation », sur leclanche.com, (consulté le )

- (en) « Notre histoire », sur Leclanché (consulté le )

- « Y-Parc », sur www.y-parc.ch, .

- Barbara Roth, « Billon, Jean-Michel » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne. consulté le 13/02/2016

- Informations sur le site de l'Office du Tourisme, consulté en septembre 2008

- « Fiche de recensement 2 », sur recensementarchitectural.vd.ch

- Informations sur le site de l'Office du Tourisme, consulté en septembre 2008

- « Fiche de recensement 3 », sur recensementarchitectural.vd.ch

- Paul Bissegger, D'ivoire et de marbre. Alexandre et Henri Perregaux ou l'Age d'Or de l'architecture vaudoise (1770-1850), Bibliothèque historique vaudoise, coll. « Bibliothèque historique vaudoise 131 », (ISBN 978-2-88454-131-2), p. 99-101

- « Fiche de recensement 16 », sur recensementarchitectural.vd.ch

- Paul Bissegger, D'ivoire et de marbre. Alexandre et Henri Perregaux ou l'Age d'Or de l'architecture vaudoise (1770-1850), Bibliothèque historique vaudoise, coll. « Bibliothèque historique vaudoise 131 », (ISBN 978-2-88454-131-2), p. 237-241

- « Fiche de recensement 363 », sur recensementarchitectural.vd.ch

- « Inventaire PBC »

- « Inventaire PBC »

- « ISOS »

- « Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes »

- « Prix Wakker 2009 - Patrimoine suisse »

- Dictionnaire historique, géographique et statistique du canton de Vaud, Lausanne, , p. 832