Saint-Thibault-des-Vignes

Saint-Thibault-des-Vignes est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France.

| Saint-Thibault-des-Vignes | |||||

La mairie. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Département | Seine-et-Marne | ||||

| Arrondissement | Torcy | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Marne et Gondoire | ||||

| Maire Mandat |

Sinclair Vouriot 2020-2026 |

||||

| Code postal | 77400 | ||||

| Code commune | 77438 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Théobaldiens | ||||

| Population municipale |

6 304 hab. (2020 |

||||

| Densité | 1 313 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 52′ 08″ nord, 2° 41′ 19″ est | ||||

| Altitude | Min. 39 m Max. 99 m |

||||

| Superficie | 4,80 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Paris (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Paris (commune du pôle principal) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Lagny-sur-Marne | ||||

| Législatives | Septième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Seine-et-Marne

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | saintthibaultdesvignes.fr | ||||

Géographie

Localisation

La commune est située à quelque trente kilomètres à l'est de Paris, dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, poumon Est de la région Île-de-France. L'A4 et la Francilienne la desservent, dans le cadre de la ville nouvelle[1].

Communes limitrophes

|

Pomponne | Lagny-sur-Marne |  | |

| Vaires-sur-Marne | N | Gouvernes | ||

| O Saint-Thibault-des-Vignes E | ||||

| S | ||||

| Torcy | Bussy-Saint-Martin |

Géologie et relief

D'une superficie de 480 hectares[2], Saint-Thibault-des-Vignes est sise sur les premiers contreforts nord de la Brie, en surplomb de la Marne.

La commune est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une sismicité très faible[3].

Hydrographie

Le réseau hydrographique de la commune se compose de cinq cours d'eau référencés :

La longueur totale des cours d'eau sur la commune est de 2,900 km[9].

Climat

| Paramètres climatiques pour la commune sur la période 1971-2000 | |

|

- Moyenne annuelle de température : 11,2 °C |

La commune bénéficie d’un « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats en France définie en 2010. Ce type affecte l’ensemble du Bassin parisien avec une extension vers le sud, dont la totalité des communes de Seine-et-Marne[10].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir cette typologie comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[11]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-contre[10]. Avec le changement climatique, ces variables ont pu depuis évoluer. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales[12]. Cette évolution peut être constatée sur la station météorologique historique de Météo-France la plus proche, Orly-Athis-Mons, qui se trouve à 28 km à vol d'oiseau[13], où la température moyenne annuelle évolue de 11,3 °C pour la période 1971-2000[14], à 11,7 °C pour 1981-2010[15], puis à 12,1 °C pour 1991-2020[16].

Milieux naturels et biodiversité

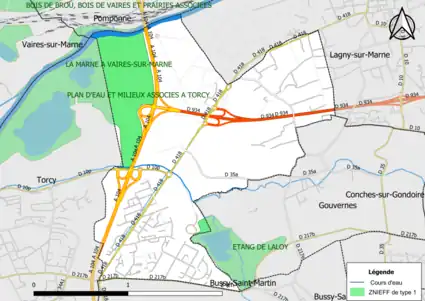

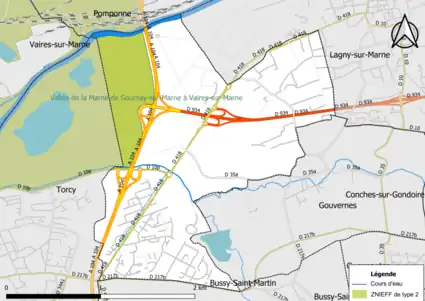

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

Le territoire communal de Saint-Thibault-des-Vignes comprend trois ZNIEFF de type 1[Note 2] - [17] - [Carte 1] :

- l'« Étang de Laloy » (33,01 ha), couvrant 2 communes du département[18] ;

- la « Marne à Vaires-sur-Marne » (89,54 ha), couvrant 8 communes dont 7 en Seine-et-Marne et 1 dans la Seine-Saint-Denis[19],

- les « plan d'eau et milieux associés à Torcy » (137,75 ha), couvrant 2 communes du département[20] ;

et une ZNIEFF de type 2[Note 3] - [17], la « vallée de la Marne de Gournay-sur-Marne à Vaires-sur-Marne » (1 336,91 ha), couvrant 9 communes dont 8 en Seine-et-Marne et 1 dans la Seine-Saint-Denis[21].

Carte des ZNIEFF de type 1 de la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 de la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 de la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 de la commune.

Urbanisme

Typologie

Saint-Thibault-des-Vignes est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [22] - [23] - [24]. Elle appartient à l'unité urbaine de Paris, une agglomération inter-départementale regroupant 411 communes[25] et 10 785 092 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[26] - [27].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune du pôle principal[Note 5]. Cette aire regroupe 1 929 communes[28] - [29].

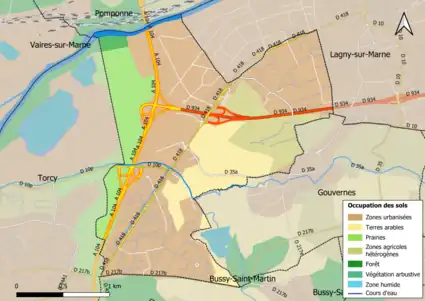

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (69 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (59,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (40,2% ), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (28,8% ), terres arables (17,5% ), prairies (12,2% ), forêts (1,4 %)[30].

Parallèlement, L'Institut Paris Région, agence d'urbanisme de la région Île-de-France, a mis en place un inventaire numérique de l'occupation du sol de l'Île-de-France, dénommé le MOS (Mode d'occupation du sol), actualisé régulièrement depuis sa première édition en 1982. Réalisé à partir de photos aériennes, le Mos distingue les espaces naturels, agricoles et forestiers mais aussi les espaces urbains (habitat, infrastructures, équipements, activités économiques, etc.) selon une classification pouvant aller jusqu'à 81 postes, différente de celle de Corine Land Cover[31] - [32] - [Carte 2]. L'Institut met également à disposition des outils permettant de visualiser par photo aérienne l'évolution de l'occupation des sols de la commune entre 1949 et 2018[Carte 3].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune. Carte orhophotogrammétrique de la commune.

Carte orhophotogrammétrique de la commune.

Planification

La loi SRU du a incité les communes à se regrouper au sein d’un établissement public, pour déterminer les partis d’aménagement de l’espace au sein d’un SCoT, un document d’orientation stratégique des politiques publiques à une grande échelle et à un horizon de 20 ans et s'imposant aux documents d'urbanisme locaux, les PLU (Plan local d'urbanisme). La commune est dans le territoire du SCOT Marne, Brosse et Condoire, approuvé en février 2013 et dont la révision a été lancée en 2017 par la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire[33].

La commune, en 2019, avait engagé l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant le territoire de la communauté de communes des Deux Morin, prescrit le 28 juin 2018, était en élaboration[34] - [35].

Lieux-dits et écarts

La commune compte 37 lieux-dits administratifs[Note 6] répertoriés consultables ici[36] (source : le fichier Fantoir).

Logement

En 2014, le nombre total de logements dans la commune était de 2 408 (dont 63,6 % de maisons et 34,2 % d’appartements).

Parmi ces logements, 93,8 % étaient des résidences principales, 0,6 % des résidences secondaires et 5,6 % des logements vacants.

La part des ménages propriétaires de leur résidence principale s’élevait à 69,3 % contre 29,2 % de locataires[37].

La part de logements HLM loués vides (logements sociaux) était de 17,9 %[Note 7].

Toponymie

Le nom de la localité est mentionné sous les formes Ecclesia de Sancto Theobaldo en 1195[38] ; Villa Sancti Theobaldi en 1195[38] ; Saint Thiebaut en 1366[39].

Dans la seconde moitié du XIe siècle, la seigneurie de Lagny, possession du comte de Champagne Thibaud III de Blois, est administrée par l'un de ses neveux l'abbé Arnoul qui dirige l'abbaye Saint-Pierre de Lagny, centre de la seigneurie. Dans le même temps le jeune frère d'Arnoul, Tietbalt (Thibault), né à Provins vers 1039, ermite et routard, chevalier du Christ, chanté par trouvères et troubadours, est proclamé saint en 1073 par le pape Alexandre II. Tietbalt, dès lors, est appelé saint-Tietbalt, saint-Thibaut, saint-Thibault, saint-Thiébaut, saint Téobald... ou Thibaut de Provins pour les puristes. C'est l'entrée triomphale à Lagny quelque deux ans plus tard (1075) des reliques de ce jeune saint tout nouvellement canonisé qui provoque, vers 1081, la naissance du village, aujourd'hui ville, de Saint-Thibault-des-Vignes : cf paragraphe Histoire, ci-après.

Au cours de la Révolution française, le village de Saint-Thibault-des-Vignes portait le nom sans référence religieuse de La Côte-des-Vignes[40].

Enfin, du fait que ses coteaux étaient jadis couverts de vignes, le mot « vignes » a été apposé dans son nom actuel. La présence de la vigne est attestée dans cette région depuis l'époque gallo-romaine. Au Moyen Âge, l'essor démographique et la proximité de la capitale, en expansion, avaient nécessité le développement du vignoble. Jusqu'au XIXe siècle, époque où commencera la décadence de la viticulture en Île-de-France, le moindre coteau était planté de vignes. La commune a tenu à conserver ce déterminant[41].

Histoire

En 1075, l'abbé Arnoul de l'abbaye Saint-Pierre de Lagny se rend en Italie à l'abbaye Sainte Marie de la Vangadice de Badia Polesine où l'on célèbre son jeune frère Tietbalt (Thibault), récemment canonisé, et en ramène quelques reliques pour Lagny et le comté de Champagne. Ce qui entraîne vers 1081 la construction de l'église Saint-Tietbalt (Thibault), à une demi-lieue de Lagny, dans le bois des Faous, une hêtraie "buissonneuse" qui recouvrait ce que nous appelons aujourd'hui la colline Saint-Thibault, lieu alors désert et inhospitalier appartenant à la seigneurie de Lagny : c'est à cet endroit précis désigné par saint Tietbalt lui-même (cf les documents d'origine) par l'entremise d'un " journalier " vivant là qu'une source guérit une jeune aveugle de Torcy, très connue, au contact des reliques de Thibault, que l'abbé Arnoul avait plongées dans l'eau jaillissante de la source (coutume courante au Moyen Âge), ce qui convainc l'abbé de faire élever là une église (la première pierre de Saint-Thibault-des-Vignes) dédiée à son frère. La source devient très vite le puits de Saint-Thibault que viennent fréquenter de nombreux malades et pèlerins jusqu'à la disparition de sa fonction cultuelle, courant XIXe siècle, et localisé par la tradition dans le quartier actuel des Bas Bouts ou dans le massif floral de la place de l'église (fouilles à faire). Tout près du puits, à travers les hêtres buissonneux, Arnoul élève donc, accédant " à la demande de Thibault " (sic texte Jean Mabillon), l'église actuelle (réduite de moitié à travers les siècles), qu'il confie à la garde de quelques moines de l'abbaye Saint-Pierre pour lesquels il érige un prieuré attenant (aujourd'hui château et parc Enguérand), alors qu'il dépose simultanément dans l'église flambant neuve des Faous l'humérus et le radius du bras droit de son frère Thibault ainsi que le cilice (une haire) dont celui-ci vêtait son corps, pour les faire révérer par les pèlerins visiteurs (ces reliques sont toujours là dans la petite église romane classée, laquelle vient d'entrer dans son siècle millénaire d'existence). S'ouvre alors à travers les Faous une sente pèlerine (l'actuelle rue de Lagny ou Grand Chemin ou rue Creuse) qui conduit aux nouveaux lieux sacrés. Une population vient s'installer autour du sanctuaire qu'elle dénomme vite Saint-Tietbalt (ault) : tels sont les traits fondateurs (XIe siècle) de la ville de Saint-Thibault-des-Vignes rapportés par les textes anciens[42].

S'ensuivent, courant XIIe siècle, le défrichement des Faous et l'implantation de la vigne, vraisemblablement conduits par l'abbaye Saint-Pierre de Lagny. Ces ouvrages attirent une nouvelle catégorie de population qui, moyennant dîmes, s'agglutine en nombre important autour de l'ecclésia Sancto Theobaldo (1195) et du prieuré, sur les flancs des Faous, à tel point que cela fait désordre et qu'en 1543 la nécessité de fonder une paroisse s'impose. Le cardinal Jean du Bellay, évêque de Paris, en prend l'initiative auprès de l'abbé de Lagny et du prieur de Saint-Thibault-des-Vignes. Avec leur accord, la paroisse est définie, avec son territoire (celui du prieuré), ses fonts baptismaux, son cimetière, son prêtre attitré et son autel paroissial à construire dans l'église (aujourd'hui la sacristie), que l'on dédie à saint Jean-Baptiste, le maître-autel étant réservé depuis les origines à Saint-Thibault et au service du prieur. Saint-Thibault-des-Vignes prend corps, officiellement. Le prieur en est le seigneur et en gère les contributions et la justice. Le puits guérisseur, auquel tout le monde peut accéder, en contrebas de l'église, est l'attraction des visiteurs, comme d'ailleurs les reliques du saint éponyme élevées au-dessus du chœur dans l'église. La nouvelle circonscription, remarquée pour son vignoble extensif qui couvre le tiers du territoire paroissial-prieural (Sanctus Theobaldus de Vineis, 1351), arrive jusqu'à afficher quelque 200 habitants, tous vignerons, dont le sommet de la saison est la vendange de septembre, qui produit, aux dires de Jean Lebeuf, le meilleur vin de la Brie (1754). Du haut de son belvédère, le village peut participer de visu aux tournois qu'organise Lagny dans la Prairie qui borde la Marne, les combattants allant parfois jusqu'à s'empaler sur les ceps de vignes du haut ou s'enliser dans les marécages du bas. Guillaume le Maréchal, célèbre tournoyeur de l'époque, ne manque pas de venir avec ses cavaliers dans ce vaste espace et rafle, évidemment, la mise[43].

La commune de Saint-Thibault-des-Vignes surgit avec la Révolution. Elle « annexe » le territoire du prieuré-paroisse (4,8 km2). Le premier maire est Jean Sellier, élu en janvier 1790. Le puits miraculeux, origine du village, passe au privé vers 1830. Vers 1840, le maire Enguérand conçoit l'idée d'une mairie-école, laquelle sera effectivement paraphée en 1888 par le maire littérateur Louis Jacolliot (mairie actuelle). La commune poursuit sa métamorphose : à la vigne qui disparaît définitivement vers 1911 (action, entre autres, du phylloxéra), succèdent les vergers de pruniers, de poiriers et de pommiers de l'espèce locale « faro », dont la production est importante. Plusieurs fermes investissent la commune et les premiers commerces apparaissent sur la place de l'église. Le château et son parc sont la mutation du prieuré. En 1944, le maire Édouard Thomas construit le groupe scolaire de la rue de Lagny. Pourvue du gaz en 1910 et de l'électricité en 1929, Saint-Thibault-des-Vignes reçoit l'eau potable en 1958 alors que l'entreprise William Saurin s'est déjà mise en place depuis 1926.

Avec M. Marc Brinon, élu en 1971, maire jusqu'à sa mort en 2003, la commune aborde un tournant décisif. Liée à la création de Marne-la-Vallée, Saint-Thibault-des-Vignes connaît un développement rapide : le quartier des Sablons, la zone d'activité économique, diverses réalisations d'équipements dans les domaines de l'enseignement, de l'urbanisme, de l'administration, des loisirs, du patrimoine... Saint-Thibault-des-Vignes émaille sa plaine, prend son essor (6 506 hab.), ouvre l'Ère Nouvelle[44].

Équipements et services

Eau et assainissement

L’organisation de la distribution de l’eau potable, de la collecte et du traitement des eaux usées et pluviales relève des communes. La loi NOTRe de 2015 a accru le rôle des EPCI à fiscalité propre en leur transférant cette compétence. Ce transfert devait en principe être effectif au , mais la loi Ferrand-Fesneau du a introduit la possibilité d’un report de ce transfert au [45] - [46].

Assainissement des eaux usées

En 2020, la gestion du service d'assainissement collectif de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes est assurée par le SIA de Marne-la-Vallée (SIAM) pour le transport. Ce service est géré en délégation par une entreprise privée, dont le contrat arrive à échéance le [47] - [48] - [49]. La station d'épuration Equalia est quant à elle gérée par le SIA de Marne-la-Vallée (SIAM) qui a délégué la gestion à une entreprise privée, VEOLIA, dont le contrat arrive à échéance le [47] - [50].

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux domestiques qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel[51]. La communauté d'agglomération Marne et Gondoire (CAMG) assure pour le compte de la commune le service public d'assainissement non collectif (SPANC), qui a pour mission de vérifier la bonne exécution des travaux de réalisation et de réhabilitation, ainsi que le bon fonctionnement et l’entretien des installations. Cette prestation est déléguée à la Société Française de Distribution d’Eau (SFDE), dont le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2025[47] - [52].

Eau potable

En 2020, l'alimentation en eau potable est assurée par le SMAEP de la région de Lagny-sur-Marne qui en a délégué la gestion à l'entreprise Veolia, dont le contrat expire le [47] - [53] - [54].

Population et société

Démographie

La population de Saint-Thibault-des-Vignes était de 6 384 au recensement de 1999, 6 446 en 2006 et de 6 510 en 2007. La densité de population de Saint-Thibault-des-Vignes est de 1 385,11 habitants par km²[1]. Le nombre de logements de Saint-Thibault-des-Vignes a été estimé à 2 351 en 2007. Ces logements de Saint-Thibault-des-Vignes se composent de 2 257 résidences principales, 11 résidences secondaires ou occasionnels ainsi que 84 logements vacants[1].

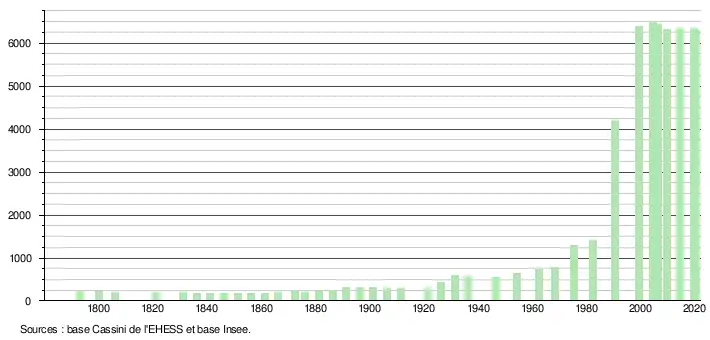

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[55]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[56].

En 2020, la commune comptait 6 304 habitants[Note 8], en diminution de 0,49 % par rapport à 2014 (Seine-et-Marne : +3,69 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Transports

La commune est desservie par la société AMV PEP's disposant d'une délégation de service public. Il existe deux lignes de bus, numérotées 25 et 29, effectuant le trajet de la gare SNCF de Lagny-sur-Marne (Transilien ligne P) vers la gare RER de Torcy (ligne A), la première via le vieux bourg, la seconde via la ZAC de la Courtillière et Noisiel.

La ville ne dispose d'aucune gare ferroviaire ni d'aucun transport en commun à l'exception de ces deux lignes de bus, dont la régularité des horaires fait débat.

Politique et administration

Élections nationales

- Élection présidentielle de 2017[58] : 48,95 % pour Emmanuel Macron (REM), 15,73 % pour Marine Le Pen (FN), 72,50 % de participation.

Liste des maires

Saint-Thibault-des-Vignes fait partie de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, du canton de Lagny-sur-Marne, de l'arrondissement de Torcy.

Avec 17 autres communes (Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Chalifert, Chanteloup-en-Brie, Collégien, Conches-sur-Gondoire, Dampmart, Gouvernes, Guermantes, Jablines, Jossigny, Lagny-sur-Marne, Lesches, Montévrain, Pomponne et Thorigny-sur-Marne) elle est membre de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire.

Jumelages

Badia Polesine (Italie), commune de la Province de Rovigo en Vénétie.

Badia Polesine (Italie), commune de la Province de Rovigo en Vénétie.

Enseignement

Écoles maternelles et élémentaires :

- Édouard-Thomas

- Pierre-Vilette

- Marie-Curie

Collège :

- Léonard-de-Vinci.

Économie

Revenus de la population et fiscalité

Le nombre de ménages fiscaux en 2013 était de 2 264 (dont 75,6 % sont imposés) représentant 6 399 personnes et la médiane du revenu disponible par unité de consommation de 24 345 €[37].

Emploi

En 2014, le nombre total d’emploi dans la zone était de 3 731, occupant 3 093 actifs résidants (salariés et non-salariés).

Le taux d’activité de la population âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 75,7 % contre un taux de chômage (au sens du recensement) de 10,9 %. Les inactifs se répartissent de la façon suivante : étudiants et stagiaires non rémunérés 10,7 %, retraités ou préretraités 6,5 %, autres inactifs 7,1 %[37].

Entreprises et commerces

En 2015, le nombre d’établissements actifs était de 647 dont 3 dans l’agriculture-sylviculture-pêche, 53 dans l'industrie, 62 dans la construction, 469 dans le commerce-transports-services divers et 60 étaient relatifs au secteur administratif.

Cette même année, 52 entreprises ont été créées, dont 33 par des auto-entrepreneurs[37].

- La ferme de Saint-Thibault, à vocation pédagogique.

- Une zone d'activité, référençant plus de 450 entreprises dont beaucoup de PME.

Parmi celles-ci, on retrouve une usine William Saurin et une blanchisserie industrielle traitant, entre autres, les costumes portés à Disneyland Paris.

Agriculture

Saint-Thibault-des-Vignes est dans la petite région agricole dénommée les « Vallées de la Marne et du Morin », couvrant les vallées des deux rivières, en limite de la Brie[Carte 4]. En 2010, l'orientation technico-économique[Note 9] de l'agriculture sur la commune est la polyculture et le polyélevage[61].

Culture locale et patrimoine

Patrimoine religieux

- L'église Saint-Thibaut à l'origine (1081, XIe) ou Saint Jean-Baptiste à la création de la paroisse (1543, XVIe), classée au titre des monuments historiques[62], célèbre pour ses chapiteaux historiés du premier art roman et ses reliques de saint Thibaut de Provins (ouverte à la visite chaque samedi de 10 h à 12 h, aux Journées du Patrimoine et aux heures liturgiques). La cloche date de 1899 et a été fondue sur commande de la municipalité par l'entreprise Crouzet-Hildebrand[63].

Lieux et monuments

- Le parc Enguérand et les abords de l'ex-prieuré.

- Les abords du château de Rentilly et de l'étang de la Loy.

- Les voies douces de la Brosse et de la Gondoire.

- Le Puits Fondateur de la ville (privé).

Personnalités liées à la commune

- Jean-Claude Fradin, dit Jacques Ferrière (1932-2005), acteur français, s'est éteint dans cette ville le , touché par la maladie d'Alzheimer.

- Jeff Panacloc, ventriloque, né le , y a passé son enfance.

Cinéma

- L'Américain, film français de Patrick Timsit, sorti en 2004, fut tourné en partie à Saint-Thibault.

Voir aussi

Bibliographie

- Le patrimoine des communes de la Seine-et-Marne - tome 1, Paris, Editions Flohic, , 1507 p. (ISBN 2-84234-100-7), « Saint-Thibault-des-Vignes », p. 617–619

- Jean-Pierre Nicol, Une Histoire de Saint-Thibault-des-Vignes, Service Communication de la mairie,

- Pierre Eberhart, « Saint-Thibault-des-Vignes », Notre Département La Seine-et-Marne, Le Mée-sur-Seine, Lys Éditions Presse, no 32,

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Contrairement au hameau ou écart qui est un groupe d’habitations , un lieu-dit n'est pas forcément un lieu habité, il peut être un champ, un carrefour ou un bois...

- Voir la Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU).

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- L'orientation technico-économique d'une exploitation est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Cartes

- « Zones ZNIEFF de Saint-Thibault-des-Vignes » sur Géoportail (consulté le 15 janvier 2021)..

- « Saint-Thibault-des-Vignes - Occupation simplifiée 2017 », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Évolution de l'occupation des sols de la commune vue par photo aérienne (1949-2018) », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

- [PDF]« Carte des petites régions agricoles en Seine-et-Marne. », sur driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

- « Ville de Saint-Thibault-des-Vignes », sur Cartes France (consulté le ).

- « Fiche signalétique de St Thibault Des Vignes », sur Atome 77 (consulté le ).

- « Plan séisme consulté le 18 août 2017 ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Marne (F---0100) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Gondoire (F6630600) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ru de la Brosse (F6636000) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Cours d'eau 01 de la Commune de Saint-Thibault-des-Vignes (F6637002) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ru Morte Mère (F6623000) ».

- Site SIGES - Seine-Normandie consulté le 21 août 2018

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le ).

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Thibault-des-Vignes et Athis-Mons », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique d'Orly-Athis-Mons - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique d'Orly-Athis-Mons - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique d'Orly-Athis-Mons - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF l'« Étang de Laloy » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « Marne à Vaires-sur-Marne » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « plan d'eau et milieux associés à Torcy » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée de la Marne de Gournay-sur-Marne à Vaires-sur-Marne » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Paris », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Mode d'occupation du sol de l'Île-de-France », sur www.institutparisregion.fr (consulté le ).

- « Nomenclature du MOS en 11 postes », sur www.iau-idf.fr (consulté le ).

- « Le SCOT Marne, Brosse et Condoire », sur www.marneetgondoire.fr/ (consulté le ).

- « PLUi de la CC des 2 Morin », sur participation.institut-auddice.com (consulté le ).

- « Etat d'avancement des documents d'urbanisme locaux au 01/11/2019 », sur /www.seine-et-marne.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des lieux-dits français », sur MémorialGenWeb (consulté en ).

- Statistiques officielles de l’Insee.

- Cartulaire de Lagny, fol. 51.

- Archives nationales, S 5190.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Noms de lieu d'Île-de-France – M. Mulon – 1997-

- ' manuscrit 10 d'Alençon XIe Vita sancti Tetbaldi de Pietro della Vangadizzia, abbaye Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, 1090 - Acta Santorum OSB, VI, Pars B, 1er juillet, Vita S.Theobaldi Eremitae Translatio S.Theobaldi ab Italia per Arnulfum fratrem ejus p. 179-181, paragr.10-19, Jean Mabillon,1701 - Mémoire pour servir à l'Histoire de l'Abbaye Royale Saint Pierre de Lagny, ms dom de Chaugy, 1750

- Guillaume le Maréchal ou Le meilleur chevalier du Monde, Georges Duby

- P. Eberhart pour l'ensemble du texte Histoire

- « Le service public local de l’eau potable et de l’assainissement. », sur https://www.vie-publique.fr/, (consulté le ).

- « Seine-et-Marne - Assainissement collectif », sur eau.seine-et-marne.fr (consulté le ).

- « Commune de Saint-Thibault-des-Vignes - organisation des services d'eau et d'assainissement », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « SIA de Marne-la-Vallée (SIAM) - Communes adhérentes et compétences », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « SIA de Marne-la-Vallée (SIAM) - Services et indicateurs », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « SIA de Marne-la-Vallée (SIAM) », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « Tout savoir sur l’assainissement non collectif », sur le portail ministériel de l'assainissement non collectif (consulté le ).

- « Le SMAAEP de Crécy_Boutigny et Environs - Services en propre », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « SMAEP de la région de Lagny-sur-Marne - Communes adhérentes et compétences », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « SMAEP de la région de Lagny-sur-Marne - Services et indicateurs », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Résultats de l’élection présidentielle 2017 sur le site du ministère de l’Intérieur

- « Alain Helfer, nouveau maire de Saint-Thibault-des-Vignes », Le Parisien, édition de Seine-et-Marne, (lire en ligne).

- « Le nouveau maire s'appelle Sinclair Vouriot », Le Parisien, édition de Seine-et-Marne, (lire en ligne).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Saint-Thibault-des-Vignes. », sur http://recensement-agricole.agriculture.gouv.fr/ (consulté le ).

- Notice no PA00087276, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- La cloche de l'église Saint-Jean-Baptiste.