Saint-Sulpice-d'Arnoult

Saint-Sulpice-d’Arnoult est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine). Ses habitants sont appelés les Saint-Sulpiçois et les Saint-Sulpiçoises[1].

| Saint-Sulpice-d'Arnoult | |||||

L'église romane surplombant l'Arnoult. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Saintes | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Charente-Arnoult-Cœur de Saintonge | ||||

| Maire Mandat |

Liliane Signat 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17250 | ||||

| Code commune | 17408 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Saint-Sulpiçois | ||||

| Population municipale |

910 hab. (2020 |

||||

| Densité | 56 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 48′ 17″ nord, 0° 50′ 55″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 11 m Max. 41 m |

||||

| Superficie | 16,12 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Saintes (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Porchaire | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

La commune est située dans l'ouest du département de la Charente-Maritime, dans l'ancienne province historique de la Saintonge. Appartenant au Midi atlantique[2], elle peut être rattachée à deux grands ensembles géographiques, le Grand Ouest français et le Grand Sud-Ouest français.

Le village occupe un promontoire calcaire qui se situait jadis en bordure de l'estuaire de l'Arnoult, rivière aujourd'hui réduite à un mince cours d'eau serpentant à travers les champs. Le sol marécageux -les mottes-, riche en humus, fut peu à peu apprivoisé par l'homme, ce qui explique la vocation maraîchère du lieu, patrie du haricot appelé mojhette[3]. Partiellement recouvert par une forêt au cours du Moyen Âge - la forêt de Baconnais - celle-ci sera peu à peu essartée (-défrichée-, d'où le nom de la commune voisine, Les Essards) pour ne plus couvrir qu'environ 1/5 du territoire communal actuel. Ces zones boisées se répartissent en quatre massifs principaux (dont les bois de la Loubatière au nord et ceux de Baudrière à l'ouest), tandis que la majeure partie du bois de l'Isleau, au sud du hameau du même nom, appartient à la commune de Corme-Royal. Ceux-ci se situent sur une éminence calcaire dominant les marais de l'Arnoult tout proches.

Communes limitrophes

Lieux-dits et hameaux

Plusieurs hameaux sont répartis sur le territoire communal. Le principal écart est le hameau de l'Isleau, situé au sud de la commune, à proximité des bois du même nom et de la rivière Arnoult. Attesté dès l'époque médiévale, il conserve, outre les vestiges d'un ancien château (Tour de l'Isleau), plusieurs demeures traditionnelles saintongeaises. Les autres lieux-dits présents sur le territoire communal sont les hameaux « les Guillons », « le Plat d'étain », « Baudrière » ou encore « la Loubatière » et « la Treuillère ».

Axes de communication

Le village de Saint-Sulpice-d'Arnoult se situe au carrefour de deux routes départementales : la D 117e1, reliant la ville de Pont-l'Abbé-d'Arnoult au village de Corme-Royal, et la D 122, en provenance du Gua, qui conduit jusqu'au village de Geay. Celle-ci coupe la D 125 au nord-est du village. Enfin, la partie la plus septentrionale de la commune est traversée par la voie rapide D 18, laquelle fait la jonction entre le village de Saint-Just-Luzac et la ville de Saint-Jean-d'Angély.

Climat

Le climat est de type océanique : la pluviométrie est relativement élevée en automne et en hiver et les hivers sont doux. L'été reste tempéré grâce à la brise marine. Deux vents venant de l'océan, le noroît et le suroît, soufflent sur les côtes du département. L'ensoleillement de la côte charentaise est très important : avec 2250 heures par an, il est comparable à celui que connaît une partie de la côte méditerranéenne[5].

Données générales

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| Saint-Sulpice-d'Arnoult[7] | 2250 | 755 | 4 | 13 | 26 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

| Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Année |

| Températures minimales (°C) | 3,4 | 4,0 | 5,4 | 7,4 | 10,7 | 13,7 | 15,8 | 15,7 | 13,7 | 10,5 | 6,3 | 3,9 | 9,2 |

| Températures maximales (°C) | 8,5 | 9,9 | 12,1 | 14,7 | 17,9 | 21,3 | 23,8 | 23,5 | 21,8 | 18,0 | 12,6 | 9,2 | 16,1 |

| Températures moyennes (°C) | 5,9 | 6,9 | 8,7 | 11,1 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 19,6 | 17,8 | 14,2 | 9,4 | 6,6 | 12,7 |

| Ensoleillement (h) | 84 | 111 | 174 | 212 | 239 | 272 | 305 | 277 | 218 | 167 | 107 | 85 | 2250 |

| Pluviométrie (mm) | 82,5 | 66,1 | 57,0 | 52,7 | 61,1 | 42,9 | 35,1 | 46,4 | 56,5 | 81,6 | 91,8 | 81,8 | 755,3 |

Ouragan de décembre 1999

La Charente-Maritime est le département français qui a été le plus durement touché par l'ouragan Martin du . Les records nationaux de vents enregistrés ont été atteints avec 198 km/h sur l'île d'Oléron et 194 km/h à Royan.

Urbanisme

Typologie

Saint-Sulpice-d'Arnoult est une commune rurale[Note 1] - [9]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[10] - [11].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saintes, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 62 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[12] - [13].

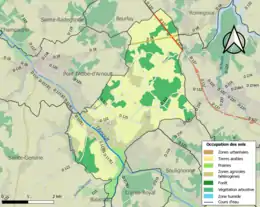

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (77,4 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (77,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (57,1 %), forêts (22,6 %), zones agricoles hétérogènes (16,4 %), prairies (3,9 %)[14].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Sulpice-d'Arnoult est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[15]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[16].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment l'Arnoult. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999 et 2010[17] - [15].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des tassements différentiels[18]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[19].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 83,5 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 380 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 234 sont en en aléa moyen ou fort, soit 62 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[20] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[19].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989 et 2005 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[15].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[21].

Toponymie

La commune tire son nom du saint éponyme, évêque de Bourges sous le règne du roi Clotaire II, et de sa situation à proximité de la rivière Arnoult.

Administration

Liste des maires

Région

À la suite de la réforme administrative de 2014 ramenant le nombre de régions de France métropolitaine de 22 à 13, la commune appartient depuis le à la région Nouvelle-Aquitaine, dont la capitale est Bordeaux. De 1972 au , elle a appartenu à la région Poitou-Charentes, dont le chef-lieu était Poitiers.

Démographie

D'après les dernières informations publiées par l'INSEE en 1999, la population de la commune est de 491 habitants, répartis sur une superficie de 1612 hectares, soit une densité de population de 30 habitants au kilomètre carré. Après avoir longtemps souffert de l'exode rural, la population de la commune a recommencé à croître à partir de la seconde moitié de la décennie 1970-1980, ce dont témoigne le recensement de 1982. Entre les recensements de 1975 et 1982, la population a crû de 12 habitants ; ce mouvement de croissance régulier ne s'est pas démenti à ce jour. Les statistiques indiquent une part des moins de 25 ans dans la population de 28,2 %, tandis que celle des non-diplômés atteint 32 %. Les familles monoparentales représentent quant à elles 7,5 % de la population communale. La part des étrangers dans la population est très faible : elle est actuellement de l'ordre de 0,8 %[22].

Évolution de la population

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[23]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[24].

En 2020, la commune comptait 910 habitants[Note 3], en augmentation de 14,9 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 39,6 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (29 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 20,6 % la même année, alors qu'il est de 34,9 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 415 hommes pour 458 femmes, soit un taux de 52,46 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (52,15 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

La commune est essentiellement tournée vers les activités agricoles (maraîchage -en particulier production de haricots appelés mojhettes-, culture des céréales et élevage). Une partie croissante de la population vit de l'artisanat, du commerce et des services.

En 1999, le taux de chômage était inférieur à la moyenne nationale (11,2 % contre 12,6 %), tandis que le taux d'activité des personnes âgées de 20 à 59 ans se rapprochait de la moyenne nationale, soit 81 % contre 82,2 % dans le reste de l'hexagone. En 2005, la majorité des demandeurs d'emploi se situait dans la tranche d'âge des 25-49 ans (50 %), suivis par les moins de 25 ans (35,7 %) et les plus de 50 ans (14,3 %)[29].

Les actifs forment la majorité de la population (41,5 %), suivis par les jeunes scolarisés (22 %) et les retraités (21 %). Parmi les actifs, 33,9 % sont ouvriers, 23,7 % travaillent dans les professions intermédiaires, 22 % sont employés, 10,2 % sont artisans ou commerçants, 6,8 % sont agriculteurs[30].

Lieux et monuments

L'église Saint-Sulpice

Si cette église est citée pour la première fois en 1047, l'essentiel du sanctuaire actuel date du XIIe siècle[31]. De cette époque date le portail occidental, de style roman saintongeais. Celui-ci comporte plusieurs voussures ornées notamment d'oiseaux et de grappes de raisin. De part et d'autre du portail, deux sculptures représentant des lions dévorant des damnés qui y sont représentés : ce type de représentations se retrouve dans plusieurs églises voisines, telles celles de Nieul-lès-Saintes ou La Clisse. La partie supérieure de la façade, percée d'une baie, est dépourvue de toute ornementation. Au XIIIe siècle ou XIVe siècle, l'église est reprise dans le style gothique : de cette époque datent le clocher octogonal ainsi que la chapelle sud du transept, qui est venue remplacer l'absidiole originelle. Au XVIIe siècle, de nouvelles modifications ont été apportées à la structure de l'édifice, notamment par la reconstruction de l'abside et d'une partie du croisillon nord[32].

L'édifice actuel forme un plan en croix latine, comportant une nef de quatre travées, voûtée en berceau et éclairée par une série d'ouvertures : quatre baies romanes et deux gothiques, qui datent du XVIIe siècle. À la croisée du transept, sur le mur sud, un contrefort intérieur fort inhabituel fut édifié au XIIIe siècle afin de renforcer le nouveau clocher. Celui-ci, établi à la croisée du transept, passe d'une base quadrangulaire à une structure octogonale, percé à l'origine de huit ouvertures gothiques dont trois ont été bouchées ultérieurement[33].

Le croisillon nord est prolongé d'une absidiole reprise au XVIIe siècle, tandis que le croisillon sud fut totalement remanié au XIIIe siècle. Entièrement voûté d'ogives, il se prolonge d'une chapelle de deux travées se terminant par un mur percé d'une fenêtre à remplage de style gothique. Sous le croisillon se trouvent les restes d'une crypte semi-enterrée datant probablement du XIIe siècle. Une trappe ouvre encore sur ce qu'il en reste, mais toute sa partie supérieure a été arasée[31]. Enfin, le chœur, qui forme une travée, se prolonge par une abside éclairée de deux baies ogivales. À l'entrée du chœur se trouvent plusieurs chapiteaux du XIIe siècle. Très frustes, ils sont à rapprocher de ceux des églises de Sainte-Gemme et de Thézac.

L'église Saint-Sulpice est classée monument historique depuis 1924[34].

Tour de l'Isleau

Autrefois appelé « Tour de l'Islot », ce vestige féodal datant du XIIe siècle est tout ce qu'il reste d'un ancien château-fort, dont la construction est attribuée à Henri III Plantagenêt, duc d'Aquitaine et comte de Poitou. Le premier seigneur connu avec certitude apparaît dans un aveu rendu en 1368: il s'agit de Pont de Vivonne, chevalier, « Tesmoing de vérité » sous le scel de sa « chastellerie de Lileau près de Pontlabay »[32]. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, le domaine devint la propriété des barons de la Chaume. Transformé en exploitation agricole au cours du XIXe siècle, l'ensemble est à demi ruiné et envahi par les herbes folles lorsqu'il est racheté par ses actuels propriétaires. Ceux-ci ont entrepris la restauration de l'ensemble en 1974, et ont obtenu le prix de l'Académie de Saintonge en 2003, en récompense de leurs efforts[35]. Propriété privée, il est toutefois impossible de le visiter à l'heure actuelle.

Le donjon, de forme quadrangulaire, mesurait autrefois plus de trente mètres. Il forme actuellement un ensemble de 17 mètres de haut sur 11 mètres de côté. Sa structure l'apparente aux constructions anglaises primitives : il est encore possible de distinguer la base des quatre tours d'angle qui se dressaient autrefois au-dessus de la terrasse, elle-même protégée de créneaux, aujourd'hui disparus.

Conformément à la tradition médiévale, une porte ouvre directement sur le premier étage, afin de renforcer la protection des occupants. Celle-ci était uniquement accessible par une échelle. Le donjon était autrefois entouré d'une enceinte quadrangulaire, flanquée de tours d'angle. Elle était encore présente au début du XIXe siècle. À proximité subsistent les restes d'une modeste chapelle, vestiges d'un village disparu qui entourait l'édifice, dominant la plaine de l'Arnoult.

Le donjon a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du [36].

Logis de Montfabien

Ce logis, dont les origines ne semblent pas antérieures au XVIIIe siècle, fut la propriété de la famille Baron à la veille de la révolution. Il se compose d'un corps de logis rectangulaire établi sur deux niveaux, précédé d'une terrasse avec balustrade et escalier à volée unique. La façade du bâtiment, très sobre, est percée d'une porte surmontée d'un fronton triangulaire de tradition classique. De part et d'autre de la porte d'entrée se trouvent deux niches ornées de coquilles[32].

Équipements et services

Enseignement

La commune est en regroupement pédagogique (RPI) avec les communes voisines des Essards et de Plassay. Si l'école maternelle se situe à Plassay, l'école de Saint-Sulpice-d'Arnoult accueille les élèves inscrits en CP et CE1, tandis que les élèves du CE2 au CM2 sont scolarisés à l'école primaire des Essards. Un bus gratuit permet aux élèves de rejoindre leur école et de regagner leur domicile après les cours. Un service de garderie a été mis en place conjointement[3]. La commune comptait 75 élèves inscrits en 2003, 76 en 2004 et 89 en 2005[37]

Le collège public le plus proche est celui de Saint-Porchaire, tandis qu'un complexe regroupant un collège et lycée privé est implanté à Pont-l'Abbé-d'Arnoult. Les lycées publics les plus proches se situent à Rochefort et Saintes.

Sports

La commune dispose d'un terrain de sport équipé pour le football, d'une surface de jeu pour la pratique du basket-ball et d'un court de tennis.

Vie locale

Animations

Les principales animations de la commune sont la frairie de l'Assomption et la fête de la Mojhette, qui a lieu chaque année le dernier dimanche d'août.

Galerie d'images

L'entrée du village.

L'entrée du village. Anciennes demeures Saintongeaises.

Anciennes demeures Saintongeaises. Le hameau de l'Isleau.

Le hameau de l'Isleau. L'église Saint-Sulpice.

L'église Saint-Sulpice.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Nom des habitants de la commune sur Habitants.fr

- Louis Papy, Le midi atlantique, atlas et géographie de la France moderne, Flammarion, Paris, 1984

- Site de la communauté de communes

- Carte IGN sous Géoportail

- Données Météo France.

- Données de la station de La Rochelle, sources l'Internaute, INSEE et Lameteo.org

- Données de la station de La Rochelle, sources l'Internaute, INSEE et Lameteo.org

- Relevés météorologiques de La Rochelle, Charente-Maritime (17), de 1961 à 1990 (infoclimat.fr)

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Sulpice-d'Arnoult », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Saint-Sulpice-d'Arnoult », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Délégation interministérielle à la ville

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Saint-Sulpice-d'Arnoult (17408) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Charente-Maritime (17) », (consulté le ).

- Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005

- Données économiques : L'internaute

- Patrimoine roman : Charente-Maritime

- In Le Patrimoine des communes de la Charente-Maritime, éditions Flohic

- Sources : Service départemental de l'architecture et du patrimoine : clocher : plan, façade, coupe. Document sous le numéro d'inventaire SDAP17_4081542.

- « Église Saint-Sulpice », notice no PA00105243, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Palmarès 2003 de l'académie de Saintonge

- « Tour de l'Isleau », notice no PA00105242, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Base de données ASPIC