Saint-Cricq-Villeneuve

Saint-Cricq-Villeneuve est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département des Landes (Nouvelle-Aquitaine). Le village, situé à une dizaine de kilomètres de la préfecture des Landes Mont-de-Marsan, fait partie intégrante de son aire urbaine. Ses habitants sont appelés Saint-Cricquois, Saint-Cricquoise.

| Saint-Cricq-Villeneuve | |||||

L'église Saint-Cyr de Saint-Cricq-Villeneuve. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Landes | ||||

| Arrondissement | Mont-de-Marsan | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais | ||||

| Maire Mandat |

Ghislaine Buclon 2020-2026 |

||||

| Code postal | 40190 | ||||

| Code commune | 40255 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Saint-Cricquois, Saint-Cricquoises | ||||

| Population municipale |

469 hab. (2020 |

||||

| Densité | 30 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 53′ 31″ nord, 0° 21′ 07″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 39 m Max. 106 m |

||||

| Superficie | 15,76 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Mont-de-Marsan (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Adour Armagnac | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Landes

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Au dernier recensement de 2019, le village comptait 474 habitants[1].

Le village est traversé par l'autoroute A65 à l'ouest, ainsi que les routes départementales D 1 (est-ouest) et D 396 (nord-sud).

Les plus anciennes traces de peuplement sur le territoire communal remontent au néolithique, s'y sont ensuite succédé différents peuples comme les celte-ibères, gallo-romains, wisigoths et vascons.

Géographie

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Bougue, Gaillères, Pujo-le-Plan, Sainte-Foy et Villeneuve-de-Marsan.

Hydrographie

Le Midou, affluent de la Midouze, traverse la commune entre Villeneuve-de-Marsan et Bougue. Le ruisseau de Baure, prolongement de celui du Moulin de Pouydesseaux, devient ruisseau du Moulin Neuf, affluent droit de la Midouze dans le bassin versant de l'Adour, il traverse le territoire de la commune[2].

Plusieurs étangs servent de déversoirs au ruisseau de Baure-Moulin Neuf, ce sont les étangs de Baure, de Supa et de Crum.

Végétation et relief

La commune de Saint-Cricq-Villeneuve[3] occupe une superficie de 1576 ha dont les deux tiers sont occupés par de la forêt dont les essences principales sont le pin maritime, le chêne et l'acacia. Le reste se compose de terres cultivables et d'habitations isolées ou en quartiers. Le bourg est situé sur la rive gauche du Midou. L'altitude moyenne est de 75 mètres[2].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit, en effet, que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Mont-de-Marsan », sur la commune de Mont-de-Marsan, mise en service en 1945[10] et qui se trouve à 12 km à vol d'oiseau[11] - [Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 13,1 °C pour la période 1971-2000[12], à 13,5 °C pour 1981-2010[13], puis à 13,9 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Saint-Cricq-Villeneuve est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [15] - [16] - [17].

Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Mont-de-Marsan, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 101 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[18] - [19].

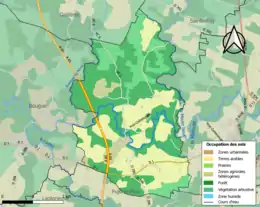

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et des milieux semi-naturels (60,1 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (61,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (44 %), terres arables (34,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (16,1 %), zones agricoles hétérogènes (5 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Cricq-Villeneuve est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible)[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse, soit par le numéro de sa parcelle[22].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Midouze et le ruisseau du Moulin Neuf. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1999 et 2009[23] - [21].

Saint-Cricq-Villeneuve est exposée au risque de feu de forêt. Depuis le , les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne disposent d’un règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. Ce règlement vise à mieux prévenir les incendies de forêt, à faciliter les interventions des services et à limiter les conséquences, que ce soit par le débroussaillement, la limitation de l’apport du feu ou la réglementation des activités en forêt. Il définit en particulier cinq niveaux de vigilance croissants auxquels sont associées différentes mesures[24] - [25].

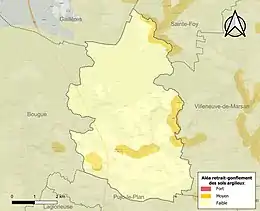

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[26].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 8,9 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (19,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 213 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 42 sont en aléa moyen ou fort, soit 20 %, à comparer aux 17 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[27] - [Carte 2].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[21].

Toponymie

Le nom de Saint-Cricq-Villeneuve vient de Saint Quirique ou Cyrique (Κύρικος) en grec, Quiricus en latin (à ne pas confondre avec saint Cyriaque (Κυριάκος en grec) qui est un martyr romain). Du nom du jeune enfant martyr de la foi qui a subi le supplice à l'âge de 3 ans avec sa mère sainte Julitte (Juliette), à Tarse de Cilicie en l'an 296, sous le règne de Dioclétien[28] - [29]. Il fut l’un des plus jeunes martyrs de la chrétienté, Cyr de tarse.

À travers les époques, Saint-Cricq-Villeneuve s’est appelé : Saint-Cricq de Marsan, Saint-Cricq de Maureillan (lhan), puis Saint-Cricq-Villeneuve, son nom définitif, à la Révolution.

Plus de 50 communes de France ont pour nom une variante de Saint Cricq (Saint-Cyr, Saint-Sergue, Saint-Circq...).

Les habitants de Saint-Cricq-Villeneuve s’appellent les Saint-Cricquoises et les Saint-Cricquois ; en gascon, Saint-Cricq se dit : Sent Cric .

Histoire

Préhistoire

Saint-Cricq-Villeneuve, bien que plus ancien, fait partie des pays du Marsan et son histoire lui est entièrement liée. En effet, les premières traces de passage dans cette région ont été relevées, marquant le sol de leur empreinte vers la préhistoire, puisqu'on trouve des traces de présence humaine le long du Midou et de la Midouze dès l’époque de la préhistoire.

Sur la commune, près de la ferme Milhomis, un gros biface a été trouvé. Non loin de là, sur le site de Menjuin (derrière la carrière), on a aussi trouvé des outils bifaces, lames de silex et nucléus qui ont été rattachés à l’époque du Moustérien au paléolithique, une période où homme de Neandertal et Homo sapiens sapiens se sont côtoyés. Cependant, la nature des sols n’a guère permis de trouver plus de marques de ces âges[30]. Des traces plus importantes sur le plateau de Castets, ont été trouvées, tels que des fragments de céramiques par exemple.

Des sondages effectués par Philippe Gardes[31] - [32] ont amené la certitude de la présence d’un habitat en terre et en bois entre le IXe siècle et le VIe siècle avant notre ère, signalant la présence de peuplades d'origines celtes et ibères, dans les Landes. Les traces de leur passage ont été relevées marquant le sol de leur empreinte. La villa gallo-romaine de Saint-Cricq fut un temps célèbre grâce à sa taille et surtout ses mosaïques avant de tomber dans l'oublie.

Antiquité

Saint-Cricq-Villeneuve, en ce temps-là, faisait partie du pays Tarusate[33] - [34] dont Atura (Aire-sur-l'Adour) est le chef-lieu .

En 56 av. J.-C., les Romains ont entrepris la conquête de l’Aquitaine par l’intermédiaire du lieutenant de Jules César, Crassus, pour y établir la « pax romana ».

Deux batailles eurent lieu dans la région avant que les peuples aquitains ne se rendent. Si les spécialistes ne sont pas certains du lieu de la seconde et dernière bataille, le Dr L. Sorbets évoque la possibilité qu’elle ait eu lieu dans « un triangle Cazaubon - Roquefort – Saint Cricq de Marsan » et en justifie les raisons dans un bulletin de la société de Borda de 1886 p. 40. Au IIIe siècle après J.-C.[35], la province s’appelle Novempopulanie ou Aquitanianovempopulana (Aquitaine des Neuf Peuples). C’est le nom donné par l'administration impériale à la partie sud de l'Aquitaine antique.

Elle est une province romaine du diocèse de Vienne, de la préfecture des Gaules. Chaque peuple a son propre territoire appelé « Civitas ». Celui des Tarusates devenus Aturenses englobe Tursan, pays de Marsan et une partie de la Chalosse. Ce sont les limites qui seront reprises plus tard par l’évêché d’Aire (vers 506). On les retrouve sur la carte de l’Evesché d’Aire de 1619 tracée par le sieur Pierre de Val /Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. Le chef-lieu Atura est devenu Vicus Julii.

Sur l’emplacement actuel du village de Saint-Cricq, au IVe siècle, était construite une importante villa gallo-romaine qui fut un temps célèbre de par sa taille et ses mosaïques avant d'être détruite vers le VIIIe siècle, puis tomber dans l'oublie. Les vestiges seront découverts en 1868, par le propriétaire des parcelles, près du centre bourg. D’aucuns ont voulu y voir la résidence du fameux rhéteur Arborius[36] - [37] qui s’était retiré dans la région.

Moyen Âge

Un sarcophage retrouvé sur la commune atteste la présence de Wisigoths au Ve ou au VIe siècle. Les Wisigoths eurent un royaume dans la région entre 418 et 507. Leur capitale était Toulouse et leur résidence royale était implantée à Aire.

À côté de la villa de Saint-Cricq-Villeneuve, se trouvait un vaste champ appelé Placeyts qui tirerait son nom des anciens placitas et désignerait un lieu où se tenaient des Plaids (en latin placitum), sortes d’assemblées qui à l’époque franque permettaient à un souverain ou son représentant de prendre conseil de ses vassaux sur les affaires de son état ou de son domaine[36] - [37]. Les seuls plaids de ces contrées ont eu pour objet d'opposer une barrière à l'envahissement des Vascons. Mais, rien ne put arrêter leur marche. Les plus grands plaids, tenus probablement en deçà de la Garonne, dont nous puissions marquer la date et le but précis, sont ceux de l'an 812. C'était sous le règne de Louis-le-Débonnaire qui, au sortir d'une expédition faite en Espagne, dans cette assemblée, obtint d'aller attaquer les Basques si les plus insoumis d'entre eux ne venaient pas le trouver à Dax[36] - [37].

Un autre quartier de Saint-Cricq porte la marque de ce passé guerrier, celui du quartier de Bataille où de nombreux peuples se sont confrontés dans cette vallée.

Il est à noter que la période en question était incertaine du fait de raids germaniques et de l’insécurité liée aux bandes de brigands écumant la région.

Au début du IVe siècle, des hordes germaniques envahirent l’aquitaine et saint Jérôme témoigne des destructions qu’ils y accomplirent. Les Wisigoths furent chassés par les Francs en 506, ceux-ci dès lors dominèrent l’Aquitaine. Mais, vers 587, les Vascons l’envahirent, puis constituèrent un duché quasi autonome dans la région et furent reconnus de fait par les Carolingiens. Pendant six siècles, ils furent présents et forgèrent « les bases de l’identité Gasconne ».

La paroisse[38] de Saint-Cricq-Villeneuve est apparue au VIe siècle. Elle fut formée à partir du domaine antique et de ses vastes territoires rattachés, puis elle se fragmenta vers le IXe siècle en d’autres paroisses dont Bougue et Sainte-Foy sont issues.

Au Moyen Âge, sur le territoire de la paroisse de Saint-Cricq, étaient implantées deux seigneuries, celle de Maureilhan et celle d’Agos. Plusieurs familles nobles y avaient leur demeure comme le château d'Agos où une commanderie de l'ordre des chevaliers de Saint-Jean y était installée ainsi que la maison noble de Maureilhan.

Elles eurent, à l’occasion, le même seigneur. La première, était vraisemblablement positionnée à l’emplacement du quartier éponyme, l’autre, la seigneurie d’Agos, se trouvait à l’ouest du village de Saint Cricq, en bordure du Midou. Elle possédait un château, aujourd’hui ruiné, et un moulin. Cependant, d’autres maisons nobles possédaient des fiefs sur le territoire communal. À cette époque, sur le plan politique, Saint-Cricq faisait partie de l’une des « bastilles » du Marsan, celle de Villeneuve, qui comprenait trois paroisses avec Villeneuve et Saint-Médard-de-Meignos[39].

La justice était rendue par la « cour del sers », cour de justice de la vicomté de Marsan dont le siège se trouvait à Bascons. À une époque plus tardive, un siège de juridiction secondaire sera installé à Villeneuve. À la tête du tribunal, se trouvaient un sénéchal, des lieutenants (général –particulier – criminel - de police), un procureur du roi, greffiers et assesseurs. Les peines infligées par la sénéchaussée pouvaient aller du bannissement à la pendaison en passant par les verges et les galères avec marques au fer rouge.

Sur le plan ecclésiastique, Saint-Cricq dépendait de l’archiprêtré du Plan, dépendant de l’archidiaconé du Marsan, une subdivision de l’évêché d’Aire. Et, ce jusqu’à la Révolution (concordat). Une commanderie, Saint-Jean d'Angenès, qui appartenait aux chevaliers de Saint-Jean, avec un hôpital et une chapelle, était présente sur le territoire de la paroisse[38] - [40].

Au XIIIe siècle, on trouve un recensement de la seigneurie de Maureilhan dans des actes administratifs[41] - [42] destinés au roi d’Angleterre : « affarium de Morelhan in par Sancti Quirici Marciani »; dans ce même document, on apprend que le chevalier Arnaud Loup de la Boquère, Arnaud Seguin d’Estanget Pierre de Bedeyssans possèdent des fiefs dans la paroisse de Saint-Cricq de Marsan et ont « rendu foi et hommage » le 22 octobre 1273. Vers 1680, une carte du Marsan fait apparaître Saint-Cricq comme appartenant aux domaines royaux engagés[43] - [44]. En 1681, Garbage sur la commune de Saint-Cricq apparaît dans un texte comme étant un fief qui, après avoir appartenu au seigneur de La Porte, est dénombré au profit de François de Lassalle, alors coseigneur de Roquefort.

Quartier Agos

Agos est un quartier en périphérie ouest du bourg de Saint-Cricq qui était rattaché à Saint-Cricq-Villeneuve sous l’ancien régime. Le château dominait la rive droite du Midou en face de la motte féodale de Castet Crabe. Il n’en subsiste que des ruines et un moulin situé dans un vallon voisin en bas d’un petit étang. Agos eut aussi une église aujourd’hui disparue. Il était aisé de se rendre d’Agos à Saint-Cricq par un pont de bois traversant le Midou suivant un trajet plat et rectiligne d’une demi-lieue. La Seigneurie apparaît dans des textes de 1279 où est cité Arnaud–Loup de la Broquère, Chevalier et seigneur d’Agos et de ses dépendances lors d’une convocation devant la cour del sers où il doit, entre autres, fournir des soldats à la vicomté de Marsan[45] - [46].

Au XIVe siècle, on y retrouve la famille de Laminsans. Les Laminsans sont attachés aux familles de Béarn et de Foix, mais également à la famille d’Albret. Au gré des mariages, on retrouve ainsi des alliances avec les familles de Marsan, Toujouse, Armagnac, Navailles, les comtes de Comminges... Certains Laminsans furent barons d’Auros en Bazadais, ce qui ne manque pas de prêter à confusion avec Agos en Marsan. Le seigneur Lubat de Laminsans, seigneur de Castandet, fut cofondateur de Saint-Gein en 1284. Ses fils Arnaud et Jean furent les auteurs de deux branches familiales dont l’aînée fut celle des seigneurs de Castandet et l’autre des seigneurs d’Agos. Au XVIIe siècle, Agos devient une baronnie.

Ainsi, on trouve sur 500 ans à Agos : Jean de Laminsans, ca 1300-1346, seigneur du Mirailh, Guicharnaud de Laminsans, ca 1330-1392, seigneur d'Agos et du Mirailh, Martin de Laminsans, ca 1385-1441, seigneur d’Agos, Guicharnaud de Laminsans, ca 1415-1465, seigneur d’Agos, Jean de Laminsans, né vers 1450 - dcd vers 1500, seigneur d'Agos et Saint-Cricq, Lubat de Laminsans, né vers 1515, escuyer, seigneur d’Agos en Marsan. Il est cité dans un texte de 1536[47] - [48] où il prête hommage à Jacques de Foix, lieutenant général de Henri II, roi de Navarre, Jesoboam de Laminsans, né vers 1620, seigneur d'Agos, de Maureilhan, de Breuilhet, Jacques de Laminsans[49], né vers 1650, seigneur d’Agos, Maureilhan et Breuilhet, dcd sans postérité. En 1681, sur un aveu de dénombrement fait au profit de François de Lassalle[50] - [51], alors co-seigneur de Roquefort, on trouve en sa possession, entre autres, les fiefs issus de la maison de La Porte que sont Agos et Garbage. En 1714, Agos revint aux Lucmau de Classun qui se partagèrent la seigneurie avec les Garrelon avec qui ils étaient alliés, Catherine de Laminsans, sœur de Jacques, s’étant mariée le 28 octobre 1669 avec Jean-Louis Lucmau de Classun. Son fils, Jean-Louis Lucmau de Classun, deuxième du nom, lui succéda jusqu'au 12 avril 1764, date de son décès.

À cette date, Pierre Paul de Larrieu, avocat au parlement, devint seigneur d’Agos par le jeu des successions : sa mère était Marie de Garrelon, sa grand-mère maternelle était une Lucmau de Classun[52] - [53]. Son fils aîné, Clair Joseph, fut lieutenant grenadier sous l’empire et vivait encore à Saint Loubouer, en 1848.

Après la Révolution, le quartier d’Agos, qui était rattaché à Saint-Cricq sous l’ancien régime, fut un temps une commune à part entière avant d’être rattaché à la commune voisine de Bougue. Dans les archives départementales des Landes traitant de la commune d’Agos[54] - [55] on peut lire qu'elle fait partie de l'arrondissement de Mont-de-Marsan, canton de Mont-de-Marsan, que sa population en 1801 était de 74 habitants. Son dernier maire fut M. Lagüe. Elle fut réunie à Bougue par ordonnance du 11 août 1819.

Quartier Maureilhan ou Maureillan

Sur l’ancienne paroisse de Saint-Cricq de Maureilhan était implantée une « seigneurie de Maureilhan ». C’était une seigneurie avec maison noble, moulin, vignes…. Si l'on ne connaît pas l’implantation exacte de la seigneurie, on peut toutefois imaginer qu’elle se trouvait à l’emplacement du quartier actuel de Maureilhan. Son nom viendrait de Marc Aurèle (Marcus Aureliani, empereur romain de 161 à 180), en liaison avec la villa du IVe siècle[56] - [57] ou encore des Maures qui séjournèrent dans la région.

Un certain nombre de textes citant Maureilhan sont parvenus jusqu’à nous : au XIIIe siècle, on trouve un recensement de la seigneurie dans des actes administratifs destinés au roi d’Angleterre : « affarium de Morelhan in par S.Quirici Marciani »[58] - [59] ; Pierre de Bourdenx, damoiseau, y est cité comme ayant rendu « foi et hommage » le 22 octobre 1273. Vers 1480, Lubat d’Aydié, seigneur d’Ognoas, Arthez et Eyres, possède un fief à Maureilhan qu’il vend avec d’autres terres au marchand Dartigoa de Mont de Marsan. Le 8 juin 1495 (acte daté), Jean d’Aydié, seigneur d’Ognoas les rachète pour 13 écus. En 1508, Agnette de Pomiès, dame de Maureillhan, apparait sur un contrat lui reconnaissant des droits sur les revenus de la seigneurie de Rimblès[60] - [61]. En 1538, François de Pomiès, seigneur de Rimblès, dénombra[62] « sa noble maison de Maureilhan avec moulin, motte, vignes, verger », etc. En 1676, Pierre de Bartheau, sieur de Maureilhan, dénombra. Son fils, Jean-Marie de Bartheau, sieur de Maureilhan[63] - [64], vendit la seigneurie à Jean Cassaigne, seigneur de Bresquedieu (Saint Vidou), le 14.11.1695. En 1712, sur un acte notarié, on trouve Jacques de Laminsans, seigneur d’Agos de Maureilhan et de Breuilhet. En 1728, une note des Archives de Pau nous apprend que Pierre de Cassaigne, seigneur de Bresquedieu, est seul seigneur direct de la seigneurie de Maureilhan[65] - [66]. En 1732, Jean de Lacroix, seigneur de Ravignan, dénombra la maison et le moulin de Maureilhan[67] - [68]. En 1746, André de Cassaigne est seigneur de Maureilhan. En 1772, Pierre de Cassaigne, seigneur de Maureilhan et Bresquedieu, est capitaine, commandant le régiment de Provence. Sa sœur a pour nom Marthe Cassaigne de Maureilhan, dame de Bresquedieu.

Les Hospitaliers

L’ancienne commanderie Saint-Jean d'Angenès ou Engenès appartenait aux hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem[69]. Sa construction daterait au minimum du XIIIe siècle. Elle possédait un hôpital et une chapelle. Elle dépendit de la commanderie d'Argentins[70] avant d'être rattachée vers 1780 à celle de Casteljaloux. Sa chapelle fut ruinée lors des guerres de Religion au XVIe siècle. On en trouve la trace dans plusieurs écrits. Dans un texte sur « Les Commanderies dans le Département des Landes »[71] - [72] de l’abbé A. Departon, on peut lire au chapitre XXV reproduit ici :

« Commanderie d'Angenès : Le Pouillé de 1335 met cette commanderie au nombre des maisons religieuses de l'Archiprêtré du Plan : « Domus d'Engeriis, Hospitalis Sancti Joannis»[73] - [74]. Celui de 1749 la range parmi les bénéfices inconnus ou irréguliers, mais dans le même archiprêtré. Les chevaliers de Saint-Jean possédaient plusieurs seigneuries spirituelles dans le pays de Marsan, entre autres celles de Saint-Jean d’Angenès dont la chapelle de dévotion fut ruinée lors des guerres de Religion, d'Auzac, de Graulous, de Saint-Sylvestre, etc.[75] - [76] Le souvenir de cette maison avec sa chapelle et son hôpital de Saint Jean semble avoir péri à Saint-Cricq de Maurelhan où ils étaient situés. Il en est de même, en bien d'autres lieux, qui avaient des commanderies avec chapelle et hôpital, celui-ci desservi quelquefois par des religieuses hospitalières ».

Une note des Archives de Pau, B. 5913, extraite d'un dénombrement du 29 février 1728[77], rendu par Pierre de Cassaigne, seigneur de Bresquedieu, nous apprend que : « ce dernier est seul seigneur direct de la seigneurie de Maureilhan, qui contient 233 journaux et demi et 3 lattes… montent les fiefs à 18 H 15 sols et 14-poules ; là-dessus, il prend du seigneur commandeur de Cours 15 sols pour l’hôpital de Saint-Jean d’Angenèz. »[78] Saint-Jean d'Angenès et Graulan (près de Villeneuve de Marsan) avaient appartenu, comme membres, à la commanderie d'Argenteins, et ils en furent distraits vers 1780, pour être unis à celle de Casteljaloux[79] - [80]. »

Époque contemporaine

En 1897, le 12 décembre, mise en service de la voie ferrée reliant Mont-de-Marsan à Nérac (Distance 93 km). Une halte est positionnée sur la commune ayant pour nom : « Pujo-Saint Cricq ». Elle sera fermée aux voyageurs, le 2 octobre 1938 et aux marchandises, fin 1969. La voie ferrée, après son démantèlement, a été transformée en piste cyclable « la voie verte du Marsan », sur le même itinéraire.

Dans le village, dans les années 2000, subsistaient quelques traces de maisons anciennes parmi lesquelles, probablement, celle d’un forgeron où l’on trouvait gravés sur une plinthe, des tenailles, un marteau et la date de 1722.

Politique et administration

Liste des maires

Politique environnementale

Dans son palmarès 2022, le Conseil national de villes et villages fleuris de France a attribué une fleur à la commune[81].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[82]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[83].

En 2020, la commune comptait 469 habitants[Note 7], en diminution de 2,09 % par rapport à 2014 (Landes : +4,41 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Voies

| 39 odonymes recensés à Saint-Cricq-Villeneuve au 21 janvier 2014 | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Allée | Avenue | Bld | Chemin | Clos | Impasse | Montée | Passage | Place | Pont | Route | Rue | Square | Villa | Autres | Total |

| 2 [N 1] | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 [N 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 [N 3] | 0 | 0 | 4 [N 4] | 39 |

| Notes « N » |

| ||||||||||||||

| Sources : rue-ville.info & annuaire-mairie.fr & OpenStreetMap | |||||||||||||||

La villa gallo-romaine de Saint-Cricq-Villeneuve

En 1868, M. Faberes, propriétaire de parcelles qui entourent le bourg actuel, découvrit par hasard les vestiges d'une villa gallo-romaine au lieu-dit Glézia[86], voisine peut-être d'un établissement militaire de l'époque. D'après les spécialistes qui ont étudié ces vestiges, il s'agirait d’une villa proconsulaire élevée sur un territoire occupé par les Romains pendant la conquête de la Gaule.

Etablie sur la rive gauche du Midou, c’était une grande villa du Bas-Empire qui daterait au plus tôt du IVe siècle et qui se composait d’un ensemble de pièces et de galeries entourant une cour intérieure, notamment à l'est et à l'ouest. La partie nord a été totalement détruite. Au nord-est, en contrebas, une petite construction annexe était destinée à des thermes. À côté des divers vestiges découverts - dallage, plinthe, revêtement mural et morceaux de colonnes en marbre blanc, tuiles à rebord et tuiles creuses, débris de verre et de céramique - ce sont les mosaïques qui constituaient la richesse majeure de la villa[87] - [88] et les divers comptes rendus de fouilles se sont principalement portés sur elles. Une scène se compose de plusieurs personnages entourant un Dionysos nimbé, couronné de pampres, les jambes croisées et tenant à la main un thyrse orné de grappes et de feuilles de vigne.

Une autre mosaïque présente dans une piscine à six pans, un décor de faune marine avec au centre un cheval et un taureau marins affrontés. Autour figurent des dauphins, anguilles, murènes, pieuvres, etc. Sur une troisième apparaissent un tigre, une chèvre et une tête d'enfant. Une autre enfin est ornée de méandres, entrelacs et torsades avec une croix grecque évidée. Lors des premières fouilles de 1868, on constata que certaines mosaïques avaient été mutilées légèrement, vraisemblablement par les Wisigoths, plus chastes que les Novempopulaniens. Ils pratiquaient l’Arianisme, une doctrine chrétienne qui fut taxée d’hérésie par la suite. La Villae a pu être un temps occupée par ceux-ci, car ils citèrent une villa des bords du Midou dans la topographie d’Eladabald résumée par l’anonyme de Ravenne[89] - [90].

La disparition de la villa vers le VIIIe siècle est, peut-être, liée aux attaques menées par les Vascons, mais aussi les Maures ou les Normands qui firent des incursions dans la région. Une fouille de sauvetage sera réalisée en 1976, sous la direction d'Hervé Rivière et Elisabeth Monturet, par des bénévoles de la Base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, permettant de retrouver des traces d’un pavement de grande dimension, d’une mosaïque polychrome et de localiser les traces de l'établissement des thermes en contrebas.

Cependant, rien ne subsistait des mosaïques si bien décrites au XIXe siècle ; elles avaient été pillées ou dispersées. Pourtant, par l'intérêt qu’elles représentaient, les mosaïques découvertes dans cette villa gallo-romaine étaient parmi les plus remarquables de la région.

Plusieurs articles ont été publiés, en particulier sous la plume du Dr Sorbets, de J. Quicherat, du R.P. Labat, de E. Dufourcet, C.Lacoste, A.S Lugat, E. Monturet et H. Rivière.

Les mosaïques de Saint-Cricq -Villeneuve; extraits choisis

Elles firent surnommer la commune « la Pompéi landaise », puisqu'à Saint-Cricq-Villeneuve, on a trouvé des piscines « romaines », dont les bassins étaient pavés de mosaïques, représentant des poissons ; le plus léger mouvement de l'eau, agitée par le vent, donnait à ces poissons l'aspect de la vie ; ils semblaient remuer en même temps que l'eau, de sorte qu'ils paraissaient vivants lorsque l’on avait les yeux fixés sur le bassin.

L'affluence fut telle, que le propriétaire du terrain jugea que la curiosité publique pouvait lui être d'un bon rapport. Il établit une enceinte de planches avec un petit bureau à la porte. Il fallait payer 1 franc, 50 centimes ou 25 centimes par tête, selon la condition des personnes, pour voir les mosaïques.

Trésor sur la commune de Pujo

A Larrauguet situé à 300 m de la limite sud de la commune de Saint-Cricq-Villeneuve, un trésor a été découvert. Il s’agit de 12 000 pièces de monnaie du type antoninien. Ce sont des pièces d’argent valant deux deniers dont la création remonte à l’empereur Caracalla.

Il s'agit de différentes pièces frappées sous divers empereurs allant de Gallien (253-268) à Victorin (269-271). Selon l’étude menée, le trésor a pu être constitué à partir de 275 après J.-C. La proximité de la villa gallo-romaine dont on a estimé la construction vers l’an 300 a vraisemblablement un rapport.

Édifices et sites

- L’église de Saint-Cricq, a été construite vers le XIe siècle, sur l'emplacement d'un lieu de culte plus modeste datant du VIe siècle. Elle est de type roman et fut bâtie en partie avec des matériaux provenant de la villa gallo-romaine de Glézia. Elle est également l'une des plus anciennes des Landes.

- L’église de Saint-Cricq est de type roman. Elle fut construite vers le XIe siècle et a pour saint patron saint Cyr, autre façon de nommer le saint qui a donné son nom au village. Auparavant, elle fut à son origine au VIe siècle très modeste, construite en partie avec des matériaux provenant de la villa de Glézia. Le donjon daterait lui aussi du XIe siècle . L'église fut agrandie une première fois pendant le Moyen Âge et la partie supérieure de la tour fut couronnée de créneaux avec un chemin de ronde et coiffée d'un toit pyramidal[91] - [92].

- L’église servit à la fois de lieu de culte et de refuge pour les paroissiens qui l’utilisèrent comme endroit défensif en cas d'attaques ennemies, notamment pendant la guerre de Cent Ans. Deux collatéraux seront ajoutés à la nef, aux XVe et XIXe siècles, porche et mobilier sont aussi du XIXe siècle.

Galerie

Le lavoir.

Le lavoir.

Natifs de la commune

- Georges Destenave (1854,-1928) général et explorateur français, officier de la Coloniale, il fit partie de l’expédition du commandant Lamy chargée d’organiser la pénétration française au Sahara. Il contribua ensuite, de 1900 à 1908, à la pacification du Tchad et à la délimitation des frontières de cet état africain qui devint une colonie française. Il a cartographié le Tchad.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | Tiercé en pairle renversé : au 1er de sinople à un pin maritime coupé d'or, au 2e de gueules à une couronne de laurier d'or, au 3e d'argent à la fasce ondée et abaissée d'azur surmontée d'un sanglier de sable défendu d'or[93]. |

|---|---|---|

| Détails | Le pin rappelle que la commune se situe dans la forêt des Landes, la couronne de laurier symbolise la villa gallo-romaine trouvée sur la commune, la fasce ondée évoque le Midou qui arrose la commune, enfin, le sanglier est l'attribut de saint Cyr (ou Cricq), patron de la paroisse. Adopté le . |

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[6].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[7].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- INSEE, « Comparateur de territoires Commune de Saint-Cricq-Villeneuve (40255) »

, sur INSEE (consulté le )

, sur INSEE (consulté le ) - Carte IGN sous Géoportail

- Site de la mairie de Saint-Cricq-Villeneuve

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Mont-de-Marsan - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Cricq-Villeneuve et Mont-de-Marsan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Mont-de-Marsan - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Mont-de-Marsan - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Mont-de-Marsan - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Cricq-Villeneuve », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Landes », sur www.landes.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. », sur www.landes.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Landes », sur www.landes.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Dossier départemental des risques majeurs des Landes », sur www.landes.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- (1) Dans l’ouvrage. « Délos chrétienne » paru dans le Bulletin de correspondance hellénique, Volume 60, de 1936. p. 68-100.

- Délos chrétienne » paru dans le Bulletin de correspondance hellénique, Volume 60, de 1936. pp. 68-100.

- (1) Pour les périodes anciennes, notamment la protohistoire, mais aussi une grande partie de l’Antiquité romaine et du Moyen Âge, les constructions étaient réalisées en bois et en terre, matériaux fragiles qui laissèrent peu de traces dans les sables des Landes. On oublie aussi les catastrophes naturelles comme les grandes inondations qui ont forcément affecté les bordures de nos rivières, lieux privilégiés de résidence de nos ancêtres

- (2) Philippe Gardes: Les fortifications protohistoriques dans le sud-ouest de la France.

- Philippe Gardes, Les fortifications protohistoriques dans le sud-ouest de la France..

- (3) H Tartiere : Rapports et délibérations - Conseil général des Landes. 1864.

- H Tartiere, Rapports et délibérations - Conseil général des Landes. 1864..

- L. Sorbets, « Oppidum des Tarusates », Bulletin de la Société de Borda, , p. 35-45 (lire en ligne, consulté le )

- Revue de Gascogne : bulletin mensuel du Comité d'histoire et d'archéologie de la province ecclésiastique d'Auch par le RP Jean Labat, en 1873, p. 17 à 25 et la suite p. 63 à 68.

- RP Jean Labat, Revue de Gascogne : bulletin mensuel du Comité d'histoire et d'archéologie de la province ecclésiastique d'Auch, , p. 17 à 25 et la suite p. 63 à 68.

- La paroisse est la cellule de base de la société avant la révolution

- Saint Médard de Meignos était une petite paroisse aujourd’hui disparue avec une église, une fontaine. Une grande fête y avait lieu annuellement en l’honneur de saint Géronce. Elle était située près du village de Bougue en direction de Laglorieuse. (voir la carte de l’Evesché d’ Aire en 1619 )

-

- Saint Médard de Meignos était une petite paroisse aujourd’hui disparue avec une église, une fontaine.Une grande fête y avait lieu annuellement en l’honneur de saint Géronce. Elle était située près du village de Bougue en direction de Laglorieuse

- Recogiciones feodorum aquitania : Recueil d'actes relatifs à l'administration des rois d'Angleterre en Guyenne au XIIIe siècle.

- Recogiciones feodorum aquitania : Recueil d'actes relatifs à l'administration des rois d'Angleterre en Guyenne au XIIIe siècle.

- Jeanne-Marie Fritz - La Vicomté de Marsan : naissance et fossilisation d'une Seigneurie Gasconne au Moyen Âge, page 9, fig.4

- Jeanne-Marie Fritz, La Vicomté de Marsan : naissance et fossilisation d'une Seigneurie Gasconne au Moyen Âge, page 9, fig.4.

- Recogniciones Feodorum in Aquitania : recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre en Guyenne, au XIIIe siècle, transcrits et publiés par Charles Bémont, 1914 page 41, ch. 106.

- Recogniciones Feodorum in Aquitania : recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre en Guyenne, au XIIIe siècle, transcrits et publiés par Charles Bémont, , page 41, ch. 106.

- Lépicier, Jules. Archives historiques du département de la Gironde. 1868.

- Lépicier Jules, Archives historiques du département de la Gironde, .

- Dans un acte notarié de 1712, on trouve un testament concernant le Château d'Agos ; y était cité Jacques de Laminsans, Seigneur d'Agos, Maureilhan et Breuilhet, né vers 1650 et décédé en 1714, inhumé à Mont-de-Marsan

- Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques - B5921

- Archives départementales des Pyrénées Atlantiques - B5921.

- Armorial des Landes - tome 2, par le baron de Cauna, p. 209.

- baron de Cauna, Armorial des Landes - tome 2, p.209.

- Archives départementales des Landes, série O, an VII à 1940

- Archives départementales des Landes, série O, an VII à 1940.

- Degert, Antoine - Société de Borda édition : 1883-Imprimerie E. Campion (Dax).

- Degert, Antoine, Société de Borda édition : 1883, Imprimerie E. Campion (Dax).

- Recogiciones feodorum aquitania, p. 42-108.

- Recogiciones feodorum aquitania, p.42 ch108.

- Armorial des Landes. Tome 3, par le baron de Cauna, page 16.

- baron de Cauna, Armorial des Landes. Tome 3., page 16.

- Dénombra : du verbe dénombrer (1530) - terme de droit féodal qui veut dire recenser, inventorier ses biens. Le Seigneur de Rimbles dénombre Maureilhan dans un acte conservé aux archives de Pau.

- D'Hozier. Armorial Général de France. (Bib. nat.), Registre De Guyenne. 75, fol. 888,De Bourrousse de Laffore. Archives du Nobiliaire de Guyenne et de Gascogne. Les de Bartheau sont souvent cités comme Seigneurs de Salles et de Maureilhan.

- D'Hozier., Armorial Général de France. (Bib. nat.), Registre De Guyenne, 75, fol. 888.

- Une note des Archives de Pau, B. 5913, extraite d'un dénombrement du 29 février 1728.

- Une note des Archives de Pau, B. 5913.

- Abbé Légé Joseph « les castelnau Tursan Aire/l’Adour » 1887, tome II, p 305 (la Seigneurie ?)

- Abbé Légé Joseph, les castelnau Tursan Aire/l’Adour, 1887, tome ii, p 305.

- L’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, généralement connu, dès le XIIe siècle, sous le nom d’Ordo Hospitalis Sancti Johannis Hierosolymitani, est un ordre religieux catholique hospitalier et militaire qui a existé de l'époque des Croisades jusqu'au début du XIXe siècle. Son origine remonterait à la présence des marchands Amalfitains et à la création d'hôpitaux, d'abord à Jérusalem fin du XIe siècle dans l'établissement de ces marchands à Jérusalem, puis en Terre sainte, d'où leur nom d'Hospitaliers. À la suite de donations, ils vont posséder des établissements, prieurés et commanderies dans toute l'Europe catholique. Il reprendront une partie des biens des Templiers après 1315.

- Avant 1315 la Commanderie d’Argenteins appartenait à l’Ordre du Temple, après elle a été dévolue à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, par conséquent Angenès fut, peut-être, d’abord Templier.

- Société de Borda, texte de 1894, 19e année, page 186.

- Société de Borda, 19e année., 1894,, page 186.

- Pouillé de 1335, p. 126.

- Pouillé, , p. 126.

- Histoire du Gr. Prieuré de Toulouse, p. 411.

- Histoire du Grand Prieuré de Toulouse, p. 411.

- Archives de Pau, B. 5913, extraite d'un dénombrement du 29 février 1728

- Note fournie par M. Foix, curé de Laurède.

- Hist. du Grand Prieuré de Toulouse, p. 388, 408

- Histoire du Grand Prieuré de Toulouse, p. 388, 408.

- Les communes labellisées, Site des villes et villages fleuris consulté le .

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Le nom de Glézia, relevé par le Dr Sentex de Saint Sever, dans le Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau de 1892, a été employé en beaucoup de lieux où l’on a découvert des ruines gallo-romaine et définit un endroit où eurent lieu les premiers cultes chrétiens ; d’ailleurs beaucoup de ces villas furent transformées au Ve siècle en monastères ou abbayes.

- Dans l'Aquitaine Historique et Monumentale de E. Dufourcet et G. Camiade paru en 1890.

- E. Dufourcet et G. Camiade, Aquitaine Historique et Monumentale, .

- Revue de Gascogne : Revue mensuelle du Comité d'histoire de la province ecclésiastique d'Auch, p. 66 .

- Revue de Gascogne : Revue mensuelle du Comité d'histoire de la province ecclésiastique d'Auch, p. 66.

- Pour Eugène Dufourcet de la société de Borda, il est probablement le plus ancien de la région (Aquitaine Historique et Monumentale 1890, p. 335).

- Eugène Dufourcet, Aquitaine Historique et Monumentale.M, , p. 335.

- « 40255 Saint-Cricq-Villeneuve (Landes) », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Balmelle C., Recueil général des mosaïques de la Gaule, IV Aquitaine 2, CNRS, 1987, p. 107-115.

- Balmelle C. Les demeures aristocratiques d'Aquitaine. Société et culture de l'Antiquité tardive dans le Sud-Ouest de la Gaule, Ausonius, Aquitania, Bordeaux, Paris, 2001.

- Boyrie-Fenié Bénédicte Carte Archéologique de la Gaule-les Landes Min. culture 1994 p. 118120.

- Cauna baron de Bernard-Augustin-Henri-Timothée de Cabannes« Armorial des Landes. Tome 3 »

- Cazauran abbé, « Pouillé du diocèse d'Aire », Bulletin de la Société de Borda, 1885, p. 231.

- Deloffre R., Bonnefous J., « Les églises fortifiées des Landes », B.S.B., 2001, p. 481-482.

- Deloffre R., Bonnefous J., églises châteaux et fortifications landes méridionales ed. Atlantica – 2000 p. 295-296.

- Degert, Antoine, Société de Borda édition : 1883-Imprimerie E. Campion (Dax).

- Départ abbé A., «Les commanderies dans le département des Landes », B.S.B 1894, p185-186.

- Chabas David, Villes et villages des landes, ed.Capbreton 1967 et 1974, p. 346-347

- Dufourcet E., Camiade G., Taillebois É., « Notes sur la villa gallo-romaine de Saint-Cricq Villeneuve Aquitaine Historique et Monumentale., 1890, p. 323-335.

- Dufourcet Louis, « Saint-Cricq Villeneuve, son histoire », les Landes, n° 106, 9.06.1934.

- Fritz Jeanne-Marie, « La Vicomté de Marsan : naissance et fossilisation d'une seigneurie Gasconne au Moyen Âge ».

- Gardes Philippe : Les fortifications protohistoriques dans le sud-ouest de la France.

- Histoire du Grand Prieuré de Toulouse.

- Labat R. P.Jean, « Le Panthéon isiaque et la révélation à Saint-Cricq [...] », Revue de Gascogne.1871, p. 237-256, 361371, 502-519.

- Labat R. P.Jean, « L'ancienne villa de SaintCricq de Marsan [...] », Revue de Gascogne.1873, p. 17-24, 63-68.

- Lacoste Constant, « Les Landes à l'époque romaine. Les mosaïques gallo-romaines du département des Landes », Bulletin de la Société de Borda, 1961, p. 246-249.

- Lugat A. S., « Les mosaïques de Saint-Cricq- Villeneuve », R. G., 1868, p. 480.

- Monturet E., Rivière H., «Deux mosaïques gallo-romaines de la villa de Saint-Cricq Villeneuve », Bulletin de la Société de Borda, 1984, p. 423-446.

- Orlandos Anastase K, « Délos chrétienne » paru dans le Bulletin de correspondance hellénique, Volume 60.

- Pacaud Serge, « Chroniques médiévales d’Aquitaine », T1 et T2 Éditions Gascogne

- Pacaud Serge, « Les bastides du département des Landes» Éditions Des Régionalismes

- Pouillé de l’Eveché d’Aire, de 1335.

- Quicherat J., « Rapport sur diverses 1 communications concernant les mosaïques trouvées à Saint-Cricq (Landes) », Rev. des Sociétés savantes des départements, 5e série, l, 1870, p. 116-118.

- Sorbets Dr Léon, «Mosaïque gallo-romaine découverte à Saint-Cricq (Landes)», Études archéologiques [...j, Aire-sur-l'Adour, ~ 1874, p. 207-265.

- Soussieux Philippe, dictionnaire historique des Landes, p 493 Maureilhan, p 667 St Cricq, p 32 Angenès

- Tartiere H, Rapports et délibérations - Conseil général des Landes, 1864.

- Veaux M. À la découverte de Mont de Marsan et de sa région ed. Lacoste 1980, p. 159.

- Zink Anne, Clochers et Troupeaux./ Presses Universitaires de Bordeaux 1997

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie

- Communauté de communes du Pays de Villeneuve-de-Marsan en Armagnac landais