Rue de Miromesnil

La rue de Miromesnil est une voie du 8e arrondissement de Paris.

8e arrt Rue de Miromesnil

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 8e | ||

| Quartier | Madeleine Europe |

||

| Début | Rue du Faubourg-Saint-Honoré et place Beauvau | ||

| Fin | Boulevard de Courcelles | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 1 080 m | ||

| Largeur | 18 m | ||

| Historique | |||

| Création | 1776 | ||

| Dénomination | |||

| Ancien nom | Rue Guyot | ||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 6312 | ||

| DGI | 6387 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 8e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

Elle commence rue du Faubourg-Saint-Honoré au niveau de la place Beauvau et se termine boulevard de Courcelles.

Origine du nom

Le nom de la rue fait référence à Armand Thomas Hue de Miromesnil (1723-1796), garde des sceaux de France.

Historique

La rue a été ouverte en vertu de lettres patentes du entre la rue du Faubourg-Saint-Honoré et la Grande-Rue-Verte (aujourd'hui rue de Penthièvre) sur les terrains appartenant à Armand-Gaston Camus, avocat au Parlement de Paris. Les lettres patentes ordonnèrent que la rue prît le nom de « Miromesnil » et prescrivirent de lui donner une largeur de 30 pieds. La voie fut aussitôt percée mais ne comportait, en 1778, qu'une seule maison[1].

En 1778, les sieurs Jean-François Le Roy de Senneville (1715-1784), fermier général[2], Aubert, garde des diamants de la Couronne et de Lettre[3], entrepreneur de bâtiments, propriétaires de vastes terrains situés entre la rue Verte et le chemin de Monceau (rue de Monceau), exposèrent au Roi « que les terrains dont il s'agit étant devenus, par l'extension successive de la ville, propres à former des habitations aussi commodes qu'agréables, et que la pureté de l'air, la promenade des Champs-Élysées et le nouveau percement de la rue de Miroménil [sic] faisant désirer à nombre de citoyens l'ouverture d'une nouvelle rue, en continuité de ladite rue, à travers lesdits terrains, pour y construire de nouveaux hôtels et de nouvelles habitations, ils se seraient volontiers portés à proposer ladite nouvelle rue en face et en continuité de celle de Miroménil, mais que n'étant pas propriétaires d'un terrain et bâtiment qui se trouvent au débouché qui serait nécessaire sur la rue Verte, ils n'ont pu surmonter les difficultés qui leur sont opposées ; qu'ils se trouvent forcés de proposer que le débouché de la nouvelle rue soit établi à 35 pieds ou environ de celui de ladite rue de Miroménil, sur ladite rue Verte, du côté du Levant, sauf à rectifier par la suite, si le cas y échet, l'alignement de ladite rue de Miroménil, dans la disposition figurée au plan qu'ils ont fait présenter, ce qu'ils ne peuvent faire sans en avoir obtenu l'autorisation[1] ». Des lettres patentes du autorisèrent l'ouverture, sous le nom de « rue Guyot », ainsi nommée en l'honneur de Michel-Pierre Guyot, avocat au Parlement, échevin de la ville de Paris de 1777 à 1779[4], aux frais des sieurs de Senneville, Aubert et de Lettre, « d'une rue de trente pieds de large […] à prendre de la rue Verte, et continuée à travers les terrains qui leur appartiennent jusqu'au chemin de Mousseaux (Monceau), en l'étendue de 280 toises ou environ, dont le milieu du débouché sur la rue Verte sera placé à 35 pieds du milieu du débouché de la rue de Miroménil sur la même rue, et dont la direction sera prise de manière que la prolongeant jusqu'à la rue du Faubourg-Saint-Honoré, elle arrive au milieu de l'ouverture de ladite rue de Miroménil ». Les mêmes lettres patentes autorisèrent les requérants à modifier la direction de la portion de la rue de Miromesnil ouverte deux années auparavant pour la situer dans le prolongement de la nouvelle rue. Après accord des propriétaires concernés, un procès-verbal dressé le par le bureau de la ville constata le nouvel alignement.

La section comprise entre la rue de Laborde et la rue de la Bienfaisance fut ensuite ouverte en 1813 au moment de la construction de l'abattoir du Roule, sur des terrains appartenant à la ville de Paris et provenant de divers particuliers. Dans cette partie, la rue avait à l'origine 20 mètres de largeur et comprenait, du côté de l'abattoir, une double rangée d'arbres[1]. Construit en vertu d'un décret impérial de 1810[5] par l'architecte Louis François Petit-Radel, l'abattoir du Roule s'étendait du côté des numéros impairs de la rue de Miromesnil entre l'avenue de Munich au sud[6], la rue de la Bienfaisance au nord, la rue de Téhéran à l'ouest. Son entrée était précédée d'une avenue dite à l'origine avenue de l'Abattoir et dénommée « avenue Percier » après 1844. Les bâtiments furent achevés et livrés aux bouchers en 1818. Il se composait de 14 corps de bâtiments organisés autour de plusieurs cours. L'emplacement était bizarrement choisi, et l'abattoir fut désaffecté et supprimé dès le Second Empire.

La prolongation de la rue jusqu'à la rue de Valois-du-Roule (actuellement rue de Monceau) fut approuvée en vertu d'une ordonnance royale du qui autorisa Jonas Hagerman et Sylvain Mignon à percer une voie de 12 mètres de largeur dans le cadre de la création du quartier de l'Europe. Les premières maisons s'y édifièrent aussitôt.

Une décision ministérielle du 15 messidor an XII () et une ordonnance royale du ont maintenu la largeur initiale de 30 pieds.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- No 6 : en , la célèbre romancière Colette ouvrit dans cet immeuble un institut de beauté à son enseigne, dont la devanture fut conçue par l'architecte Jean-Charles Moreux.

- No 8 : en , le résistant, galériste et ancien secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier y installe sa galerie, après avoir passé trois ans rue de Duras[7]. C'est là que Hervé Vilard, alors orphelin de 17 ans, ayant un énième fois fugué de l'orphelinat où il subissait des attouchements sexuels, rencontre les Rothschild, la vicomtesse Marie-Laure de Noailles, le ministre André Malraux, Pierre Mendès-France ou encore Yvonne de Gaulle, l'épouse du président d'alors. La rencontre avec Cordier sera déterminante car celui-ci deviendra son tuteur jusqu'à sa majorité (21 ans).

- No 10 : le peintre Édouard Vuillard (1868-1940) a habité cet immeuble avec sa famille d' à . Il s'y aménagea un atelier dans une soupente en 1890[8]. Une toile de 1891 représente Le Palier, rue de Miromesnil[9].

- No 16 : consulat général d'Espagne dans les années 1900-1910[10] - [11].

- No 30 : dans cet immeuble, le docteur Marcel Renet (qui se faisait connaitre sous le nom de Jacques Destrée) a fondé en le Mouvement Résistance et le journal Résistance (plaque commémorative).

- No 30 : dans cet immeuble vécurent Paul Cézanne fils et Hortense Fiquet, femme de Paul Cézanne, de 1910 à 1922[12]. Paul Cézanne fils partage un temps l'appartement avec Jean Renoir, son ami d'enfance. Il participe et aide à la production de ses films. Hortense Fiquet y meurt le .

- No 31 : petit immeuble de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle où vécut Grace Elliott (1754-1823) maîtresse du duc d'Orléans, puis François-René de Chateaubriand en 1804[13]. En 1910, hôtel de Mme E. Trubert[14].

- No 34 : « Au fond de la cour, on découvre un hôtel discret : ce fut celui du comte Adhéaume de Chevigné et de la comtesse, née Laure de Sade. […] On pouvait la rencontrer chaque matin sur les Champs-Élysées. L'après-midi, elle se tenait chez elle, tous les jours jusqu'à trois heures. Elle fumait sans arrêt (ce qui était encore une originalité à cette époque) et se tenait au milieu d'une véritable cour qui écoutait ses propos spirituels, appréciait sa verve, ses fusées[15] […]. »

- No 35 : dernier hôtel particulier de la rue préservé dans son aspect d'origine, caché au fond d'une cour : le docteur Nicolas Marie Guiard fit construire en 1838 un hôtel particulier avec ses écuries. L'hôtel fût habité de 1854 à 1885 par le général d'Empire Louis Eugène Léonce Pajol, aide de camp de Napoléon III, dont l'hôtel fut le lieu de rencontre des généraux fidèles à Napoléon III lors de son exil à Chislehurst afin d'y préparer son retour en France[16]. L'hôtel fût également le siège des anciens de la 2e division blindée, qui s'y réunirent de 1954 à 2006[17].

- No 50 : au moment de sa conversion en 1886, Charles de Foucauld avait dans cet immeuble « son tourne-bride de sous-lieutenant. C'était un appartement d'épicurien, avec un joli mobilier, des livres rares, des objets d'art du goût le plus délicat et des liqueurs choisies[18] ».

- No 51 : immeuble avec une façade de style second Empire (portail, statues de l'entresol, etc.)[19].

No 51 : statues de l'entresol et portail.

- No 62 : adresse d'Eugène Pouquet (1844-1919), agent de change, dont la femme, née Adèle Marie Julie Victoire Rousseau, y donnait un bal hebdomadaire[20] et y faisait également donner des représentations théâtrales[21]. Ils étaient les parents de Jeanne Pouquet (1874-1962), par son mariage Mme Gaston Arman de Caillavet, dont Marcel Proust fut très épris et qui fut le modèle de Gilberte Swann.

- No 77 (angle de la rue de Lisbonne) : hôtel Caillebotte. Construit de début 1866 à par l'industriel Martial Caillebotte, père du peintre Gustave Caillebotte[22]. Le souvenir en est conservé par une toile de Jean Béraud, Une soirée à l'hôtel Caillebotte. Gustave Caillebotte habita cet immeuble de novembre 1867 à 1879 où il déménage avec son frère Martial au 31, boulevard Haussmann. L'immeuble a été modifié par l'adjonction en 1898 de deux étages[23].

- No 92 (angle de la rue de Naples) : immeuble en béton, une des premières constructions utilisant ce matériau, construit en 1867 par François Coignet[24], siège de son Administration des bétons agglomérés[25].

- No 104 : hôtel particulier construit en 1898 pour l'avocat Émile Straus et sa femme née Geneviève Halévy (1849-1926), personnalité importante de la Belle Époque, dont le salon fut le point de ralliement des partisans du capitaine Dreyfus.

Habitants célèbres

- Henry Gerbault (1863-1930), dessinateur (no 6)[26].

- Édouard Vuillard (1868-1940), peintre (no 10), entre 1887 et 1891.

- Louis de Funès (1914-1983), acteur (n°94).

- Jean-Luc Godard (né en 1930), réalisateur et scénariste (no 15), à partir de 1966. L'appartement, situé au dernier étage, fut le lieu de tournage de son film La Chinoise.

- Paul Souday (1869-1929), écrivain et critique (no 18)[26].

- Charles-Gaston Levadé (1869-1948), compositeur, chef des chœurs de l'Opéra de Paris (no 18) en 1910[27].

- Mademoiselle Mante (1799-1849), actrice de la Comédie-Française, danseuse de l'Opéra de Paris (no 29), en 1910[28].

- Hortense Fiquet (1850-1922), épouse et modèle de Paul Cézanne (no 30) à la mort du peintre, entre 1907 et 1922.

- Jean Renoir (1894-1979), réalisateur et scénariste (no 30), en compagnie de Paul Cézanne fils entre 1915 et 1920.

- François-René de Chateaubriand (1768-1848), écrivain et homme politique (no 31), en 1804.

- Grace Elliott (1754-1823), maîtresse du duc d'Orléans (no 31)[29].

- Laure de Chevigné (1859-1936), l'une des inspiratrices de Marcel Proust pour le personnage d'Oriane de Guermantes dans À la recherche du temps perdu (no 34).

- Louis Eugène Léonce Pajol (1817-1885), général d'Empire, aide de camp de Napoléon III (no 35), de 1854 à 1885.

- Véronique Sanson, chanteuse (no 44), au début des années 1970.

- Charles de Foucauld (1858-1916), religieux catholique (no 50), en 1886[18].

- Alexandre Bure (1845-1882), comte de Labenne, fils de Napoléon III (no 69), y meurt en 1882.

- Nicolas Sarkozy (né en 1955), ancien président de la République, y a installé ses bureaux en (no 77[30], dans l'ancien appartement de la famille Caillebotte qui avait fait construire cet immeuble en 1866-1867).

- Henri d'Orléans (1933-2019), comte de Paris, y résidait à la fin de sa vie (no 102).

- Élisa Bonaparte (1777-1820), sœur de Napoléon Ier (no 125), en 1799.

- Gaston Salvayre (1847-1916), compositeur et critique musical[22].

- Otto Wegener (1849-1924), photographe.

En littérature et dans les arts

Dans le roman Les Secrets de la princesse de Cadignan par Honoré de Balzac, Diane de Maufrigneuse habite un appartement rue de Miromesnil. « La princesse demeurait rue de Miromesnil, dans un petit hôtel, à un rez-de-chaussée d’un prix modique. Elle y avait tiré parti des restes de sa magnificence. Son élégance de grande dame y respirait encore. Elle y était entourée des belles choses qui annoncent une existence supérieure. »

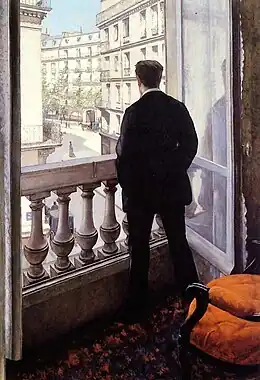

Le tableau Jeune homme à la fenêtre de Gustave Caillebotte représente le jeune frère de l’artiste, René, regardant par la fenêtre dans leur appartement rue de Miromesnil.

Jeune homme à la fenêtre, tableau de Gustave Caillebotte.

Notes et références

- Lazare, op. cit., p. 452.

- Voir le 6, rue Royale.

- Delettrez ?

- Selon Lazare (op. cit., p. 452), l'inscription correspondante ne fut pas posée.

- Ordonnant la création de 5 abattoirs à Paris dont 3 sur la rive droite et 2 sur la rive gauche.

- Ainsi dénommée entre 1844 et 1857 et correspondant à la partie du boulevard Haussmann comprise entre la rue de Miromesnil et l'avenue de Plaisance (aujourd'hui rue de Téhéran).

- « Daniel Cordier, une vie à travers l'art | les Abattoirs », sur www.lesabattoirs.org (consulté le )

- Guy Cogeval, Vuillard. Le Temps détourné, Découvertes Gallimard, Paris, 2003, 144 p. (ISBN 978-1903973370), p. 75.

- Reproduite dans Cogeval, op. cit., p. 132.

- Annuaire diplomatique et consulaire de la République française, Berger-Levrault, 1907, p. 458.

- Rochegude, op. cit., p. 29.

- « Exposition “Madame Cézanne” au Metropolitan Museum de New York. Une chronologie par Raymond Hurtu », Société Cézanne, (lire en ligne, consulté le ).

- « Dans la partie voisine du no 33 » précise le marquis de Rochegude (op. cit., p. 30).

- Ibidem.

- Fouquières, op. cit., p. 243-244.

- « Napoléon IV », sur www.napoleon.org.

- « Fondation de France », sur www.fondation-leclerc.fr.

- Fouquières, op. cit., p. 242.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Éditions de Minuit, t. 2, p. 132.

- Henri Raczymow, Le Paris retrouvé de Marcel Proust, Paris, Parigramme, 2005, 199 p. (ISBN 978-2840964162), p. 88.

- Voir par exemple Le Figaro, , p. 2, signalant une représentation de Le Cœur a ses raisons chez Mme Eugène Pouquet.

- Fouquières, op. cit., p. 245.

- Catalogue de l'exposition Gustave Caillebotte, 1994, RMN, 376 p., p. 350-351.

- Hervé Guénot, « Saint-Denis : comment sauver la première maison en béton au monde », Le Journal du dimanche, (lire en ligne, consulté le ).

- Adolphe Viollet-le-Duc, « Exposition Universelle - Constructions en béton aggloméré de M. François Coignet », Le Journal des débats politiques et littéraires, (lire en ligne, consulté le ).

- Fouquières, op. cit., p. 243.

- Rochegude, op. cit., p. 29-30.

- Rochegude, op. cit., p. 30 ; Fouquières, op. cit., p. 243.

- Rochegude, op. cit., p. 30.

- Quentin Laurent et Alexandre Sulzer, « A «Miromesnil», dans l’antre de Nicolas Sarkozy, c’est conseils, chocolats et… piques à gogo », sur leparisien.fr, (consulté le ).

Bibliographie

- André Becq de Fouquières, Mon Paris et ses Parisiens. Le quartier Monceau, Paris, Pierre Horay, 1954, vol. II.

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, Paris, Imprimerie de Vinchon, 1844-1849.

- Charles Lefeuve, Les Anciennes Maisons de Paris. Histoire de Paris rue par rue, maison par maison, Paris, C. Reinwald, 5e édition, 1875, 5 vol.

- Félix de Rochegude, Promenades dans toutes les rues de Paris. VIIIe arrondissement, Paris, Hachette, 1910.

_-_2021-08-22_-_1.jpg.webp)