Rue La Boétie

La rue La Boétie est une rue du 8e arrondissement de Paris.

8e arrt Rue La Boétie

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 8e | ||

| Quartier | Madeleine Faubourg-du-Roule Europe |

||

| Début | 33, rue d’Astorg et 3, place Saint-Augustin | ||

| Fin | 60, avenue des Champs-Élysées | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 1 080 m | ||

| Largeur | 20 m | ||

| Historique | |||

| Création | 1777 | ||

| Dénomination | Arrêté du 16 août 1879 | ||

| Ancien nom | Chemin du Roule Rue d'Angoulême-Saint-Honoré (1777) Rue de l'Union (1792) Rue d'Angoulême-Saint-Honoré (1815) Rue de la Charte (1830) Rue de l'Union (1848) Rue Lapeyrouse Rue d'Angoulême (1852) Rue de Morny (1863) Rue de la Commune (1871) Rue Mac-Mahon Rue Pierre-Charron |

||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 5110 | ||

| DGI | 5194 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 8e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

Elle commence rue d'Astorg et se termine avenue des Champs-Élysées[note 1].

Le quartier est desservi, à l’est, par les lignes de métro ![]()

![]()

![]() à la station Miromesnil, à l’ouest par la ligne

à la station Miromesnil, à l’ouest par la ligne ![]()

![]() à la station Saint-Philippe du Roule et par les lignes de bus RATP 28 32 80.

à la station Saint-Philippe du Roule et par les lignes de bus RATP 28 32 80.

Origine du nom

Cette rue a été nommée en l’honneur d’Étienne de La Boétie (1530-1563), moraliste et ami de Michel de Montaigne.

Historique

À partir de 1640, l'espace compris aujourd'hui entre les rues du Colisée et de Berri, l'avenue des Champs-Élysées et la rue du Faubourg-Saint-Honoré fut occupé par la pépinière royale, qui fournissait les résidences royales en arbres, arbustes et fleurs. Elle fut désaffectée sous la Régence pour faire place à une opération de lotissement projetée par John Law mais qui ne fut pas réalisée[note 2]. Cette pépinière était longée au sud par le grand égout reconstruit en 1740. L'égout qui coulait à ciel ouvert fut recouvert vers 1770 sur le tronçon proche de l'actuelle rue de la Boétie ce qui permit l'urbanisation du secteur environnant. Le terrain de l'ancienne pépinière devint en 1755 la propriété du comte de Saint-Florentin, secrétaire d'État à la maison du Roi, qui le céda en 1764 à sa maîtresse, la comtesse de Langeac (1725-1778). Celle-ci le vendit en 1772 au comte d'Artois, frère cadet de Louis XVI. Des lettres patentes du autorisèrent le prince à percer sur ce terrain une « rue d'Angoulême » d'une largeur de 30 pieds[1], ainsi nommée en l'honneur du fils aîné du comte d'Artois, le duc d'Angoulême (1775-1844). De nouvelles lettres patentes du approuvèrent l'ouverture des rues de Ponthieu, Neuve-de-Berri (actuelle rue de Berri), Neuve-de-Poitiers (actuelle rue d'Artois) et d'Angoulême-Saint-Honoré. Cette dernière correspondait à la partie de l'actuelle rue La Boétie allant des Champs-Élysées à la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Un procès-verbal d'alignement fut dressé par le bureau de la ville de Paris le . Une décision ministérielle du 6 nivôse an XII () fixa la largeur de la rue à 10 mètres.

Sous la Révolution française et jusqu'en 1815, la rue porta le nom de « rue de l'Union ». Elle reprit ensuite sa dénomination initiale jusqu'en 1830, date à laquelle elle devint la « rue de la Charte ». Elle fut ensuite « rue Lapeyrouse », « rue d'Angoulême » à nouveau (1852), « rue de Morny » (1863), « rue de la Commune » (1871), « rue Mac-Mahon » et « rue Pierre-Charron » après 1871.

La partie située entre la place Saint-Augustin et la place Chassaigne-Goyon établie sur l'ancien « chemin du Roule aux Porcherons » ou « chemin de la Pépinière à la Pologne » était nommée « rue de la Pépinière » jusqu'en 1868, puis « rue Abattucci » et prit sa dénomination actuelle en 1879, sur l'ensemble de sa longueur, la rue de la Pépinière ne conservant son nom que sur sa partie est de la place Saint-Augustin à la place Gabriel Péri.

- Décret du

« Napoléon, etc.,

- Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État au département de l'Intérieur,

Vu l'ordonnance du 10 juillet 1816 ;

vu les propositions de M. le préfet de la Seine ;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :- Article 4. — Les deux rues ouvertes au sud du parc Monceau prendront :

- la première, parallèle à la rue de Lisbonne, le nom de rue Murillo ;

- la seconde, située entre la rue de Courcelles et le parc Monceau, celui de rue Rembrandt.

- La partie de la rue de la Bienfaisance comprise entre le boulevard Malesherbes et l'avenue de Messine prendra le nom de rue de Rovigo.

- La partie de la rue de la Pépinière comprise entre le boulevard Malesherbes et la rue du Faubourg-Saint-Honoré prendra le nom de rue Abbatucci.

- etc.

- Article 17. — Notre ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

- Article 4. — Les deux rues ouvertes au sud du parc Monceau prendront :

- Fait au palais de Fontainebleau, le 10 août 1868[2]. »

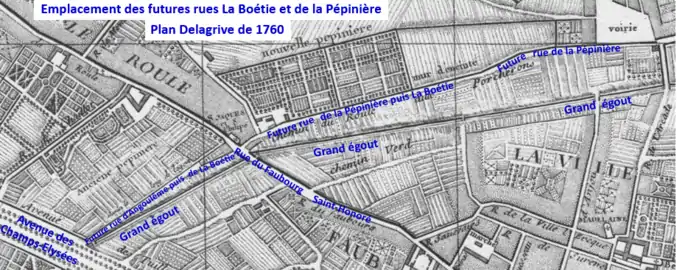

- Évolution des rues La Boétie et de la Pépinière de 1760 à 1878

Emplacement des futures rues La Boétie et de la Pépinière en 1760.

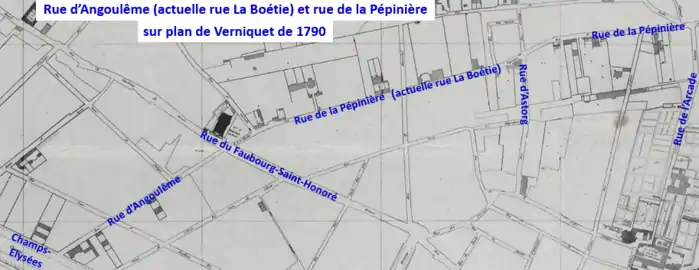

Emplacement des futures rues La Boétie et de la Pépinière en 1760. Rues d'Angoulême (La Boétie) et de la Pépinière sur plan de Verniquet de 1790.

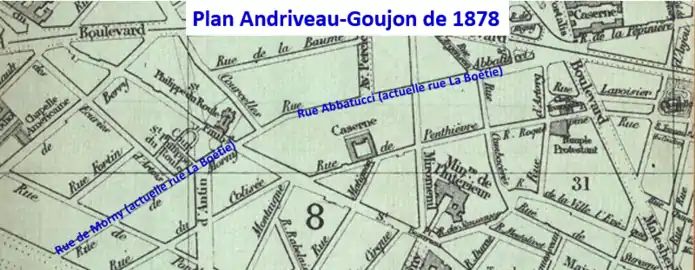

Rues d'Angoulême (La Boétie) et de la Pépinière sur plan de Verniquet de 1790. Rues Morny, Abbutacci et de la Pépinière sur plan Andriveau-Goujon de 1878.

Rues Morny, Abbutacci et de la Pépinière sur plan Andriveau-Goujon de 1878.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- No 2 : ici se trouvait la galerie Guy Stein, active en 1938.

- No 3 : le couturier français d'origine britannique[3]Charles Frédéric Worth y vécut.

- No 8 : le glacier-confiseur Latinville apparaît dans la littérature française :

- dans les mémoires de Céleste Albaret, la gouvernante de Marcel Proust : « […] qui courait jusque chez Latinville, rue La Boétie, qui restait ouvert très tard, heureusement » ;

- dans Nana d’Émile Zola : « De la musique, la causerie était tombée aux fournisseurs. Il n’y avait que Boissier pour les fondants et que Catherine pour les glaces ; cependant, Mme Chanterau soutenait Latinville. »

- N° 10 : c'est à ce n° que siégeait un hôtel qui a été occupé par la famille de Nicolaï au mois en 1836[4].

- No 12 : dans cet immeuble se trouvait la galerie Reitlinger[5] puis la galerie Jacques Massol, de 1957 à 1982.

- No 17 bis : immeuble de 1902-1903, réalisé par les architectes P. Noël et R. Fournez, signé en façade.

- No 19 : l'écrivain britannique d'origine américaine Henry James y habita en 1856.

- No 20 : le Centre culturel coréen y siège depuis début 2020.

- No 21 : dans cet immeuble se trouvait la galerie de tableaux du marchand Georges Wildenstein offerte par son père Nathan qui avait la sienne au 57. Elle deviendra celle de Paul Rosenberg (1881-1959). Cet immeuble fut réquisitionné par les nazis sous l'Occupation et abrita l'Institut d'étude des questions juives, officine de propagande antisémite.

- No 22 : dernier domicile de Charles Méring (1859-1922), président de la manufacture des tabacs de l'Indochine, maire de Courbevoie de 1908 à 1919. Les Éditions de Fallois occupent un appartement dans cet immeuble[6].

- No 23 : Pablo Picasso eut son atelier dans cet immeuble à partir de 1918. Au témoignage du photographe Brassaï, envoyé rue La Boétie en 1932 par Tériade afin d'y réaliser un reportage photographique pour la revue Minotaure : « Lorsqu’en hiver 1932, je franchis pour la première fois le seuil de son “atelier”, 23, rue La Boétie, où il habitait depuis quatorze ans, Pablo Picasso venait juste de dépasser le cap de la cinquantaine. Artiste “arrivé”, il en avait tous les attributs ; un duplex de grand bourgeois, un coffre-fort, une Hispano-Suiza conduite par un chauffeur en livrée. […] Si j’ai mis “atelier” entre guillemets, c’est qu’en guise d’atelier, il s’agissait, rue La Boétie, d’un appartement de quatre ou cinq pièces transformé en capharnaüm. Les chambres, chacune avec sa cheminée surmontée d’une glace, étaient entièrement vides de meubles, mais remplies de tableaux entassés, de rames de papier, de monceaux de livres, de paquets, de balluchons contenant des moules de sculptures, posés pêle-mêle à même le sol et recouverts d’une épaisse couche de poussière. […] Les portes ayant été supprimées, l’appartement était transformé en un vaste atelier fragmenté en de multiples coins pour les multiples activités du peintre. On marchait sur un parquet recouvert d’un tapis de mégots. Picasso peignait dans la pièce la plus vaste, la mieux éclairée, la tour Eiffel sous les yeux et dont la svelte silhouette m’apparut à travers une forêt de cheminées. »

- No 26 : emplacement de la galerie Jos Hessel de 1915 à 1941[7]. L'homme de lettres, producteur, réalisateur et présentateur Jacques Chabannes (1900-1994) a habité cet immeuble de 1951 à 1993 (plaque commémorative).

- No 27 : immeuble où habitaient en 1910 les frères Émile et Vincent Isola, directeurs du théâtre lyrique de la Gaîté[8].

- No 28 : Espace culturel bulgare (inauguré le )[9].

- No 30 : emplacement de la galerie Billiet-Caputo.

- No 34 : impasse privée, fermée par une grille.

- No 35 : emplacement de la galerie Marcel Bernheim[10].

- No 45 : salle Gaveau. Salle de concert d'environ 1 000 places construite en 1906-1907 par l'architecte Jacques Hermant, principalement vouée au piano et à la musique de chambre.

- No 48 : Fédération nationale du Crédit Agricole. La Fédération nationale du Crédit Agricole est l’instance de réflexion des Caisses régionales, le lieu où sont prises les grandes orientations du groupe : à ce titre, on la qualifie de « Parlement des Caisses régionales ». Autrefois s'y trouvait la demeure du général de Ségur, maison natale de Pauline de Pange[11]. Au début des années 1900; les automobiles électriques de Louis Antoine Kriéger y avaient leur bureau des ventes puis leur grand garage, construit en 1906 par l'architecte Édouard Arnaud[12].

- Nos 49-51 : bureau central de La Poste pour le 8e arrondissement. De style Art déco, le bâtiment est construit à la fin des années 1920 et surélevé dans les années 1980. Si la façade est préservée, toutes les parties intérieures sont démolies et réaménagées lors de travaux menés en 2016-2017[13].

- No 53 : emplacement de la galerie Alfred Poyet[14].

- No 54 : ancien siège social de la Compagnie générale d'électricité[15].

- Nos 54-56 : siège social de Sanofi[16].

- No 55 : siège de l'UMP de 2002 à 2011[17]. En y ouvre le Village de l'innovation, incluant la Pépinière La Boétie[18], que le Crédit agricole, propriétaire du lieu, compte ouvrir à une centaine de start-up[19].

Immeuble au croisement avec la rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Immeuble au croisement avec la rue du Faubourg-Saint-Honoré. No 17 bis : entrée.

No 17 bis : entrée. No 51 : bureau central de La Poste du 8e arrondissement.

No 51 : bureau central de La Poste du 8e arrondissement. No 57 : hôtel Wildenstein.

No 57 : hôtel Wildenstein.

- No 57 : souvent confondu, à tort, avec la maison construite en 1776 par l'architecte Charles De Wailly pour lui-même[20], cet hôtel particulier est l'oeuvre de Walter-André Destailleur et est édifié entre 1898 et 1905 pour le compte du marchand d'art Nathan Wildenstein (1852-1934)[21] - [22]. Demeuré ensuite dans la famille Wildenstein, il abrite en 2011 le Wildenstein Institute fondé en 1970. En novembre 2010 et janvier 2011, l'institut est l’objet d’une perquisition menée par l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC). Les policiers y découvrent, à l’intérieur d’une chambre forte, plusieurs centaines de tableaux et sculptures, dont une trentaine d’œuvres déclarées perdues ou volées[23].

- No 58 bis : bureaux de l'antenne de la Central Intelligence Agency en France de 1948 à 2003[24].

- No 59 : galerie Denise Valtat (galerie d'art).

Siège de l'Institut Montaigne. - No 64 bis : emplacement de l'ancienne galerie La Boétie. Elle accueillit notamment, du 10 au la première exposition de la Section d'Or organisée par le groupe d'artistes qui se réunissait régulièrement chez Jacques Villon (1875-1963) à Puteaux et avait adopté le nom Section d'Or[25]. Participants : Alexander Archipenko, Albert Gleizes, Juan Gris, František Kupka, Fernand Léger, Jean Metzinger, Francis Picabia et les frères Marcel Duchamp, Jacques Villon et Raymond Duchamp-Villon. En 1920, le groupe organisa à nouveau une exposition non commerciale qui prit le nom de 2e salon de la Section d'Or. Inaugurée à la galerie La Boétie, elle fut ensuite présentée à Bruxelles et à Amsterdam[26].

- No 66 : immeuble habité en 1910 par Émile Fabre (1869-1955), auteur dramatique[8].

- No 88 : cour Saint-Philippe-du-Roule.

- No 103 : dans cet immeuble, ont habité l'archéologue Eugène Lefèvre-Pontalis (1862-1923), président de la Société nationale des antiquaires de France ; Lucien Napoléon Bonaparte-Wyse (1844-1909), officier de marine et explorateur, descendant de Lucien Bonaparte, qui eut un rôle dans le scandale de Panama et mourut dans cet immeuble ; sa fille, Marie-Letizia Bonaparte-Wyse (1875-1949), épouse d'Aristide Bergasse du Petit-Thouars (1872-1932), officier de marine[27]; Jane Derval en 1913[28].

- No 109 : Galeries Lafayette Champs-Élysées ; complexe magasins-banque-building édifié en 1929-1931 par l'architecte André Arfvidson à l'origine pour la National City Bank of America à la place de l'hôtel de Massa.

- No 122 : Sadi Carnot (1837-1894) a habité à cette adresse en 1882 avant de devenir président de la République française (1887). Le compositeur Alfred Bruneau (1857-1934) habitait cet immeuble en 1910[8]. Antoine Béclère y habitait dans l'entre-deux-guerres. Frédéric Masson (1847-1923) y vécût de 1874 à 1903 , plaque sur la façade avec médaillon [29];

Bâtiments détruits

- No 109 (ancien no 1) : hôtel Thiroux de Montsauge, dit également hôtel de Massa. Bâti en 1777-1778 par l'architecte Jean-Baptiste Le Boursier pour Thiroux de Montsauge, receveur des finances et fermier des Postes. Déplacé et remonté pierre à pierre en 1928 au 38, rue du Faubourg-Saint-Jacques.

- No 55 : le romancier Eugène Sue habita à cette adresse en 1840. Puis hôtel de Mme A. Baroche (en 1910).

- No 49 : hôtel de Mme A. André (en 1910).

- No 44 : ancien hôtel particulier où logeait la comtesse de Lavalette, née Émilie de Beauharnais (1781-1855), en 1815. C'est de là qu'elle partit délivrer son mari, Antoine Marie Chamans de Lavalette (1769-1830), directeur général des Postes sous le Premier Empire de 1804 à 1814 et pendant les Cent-Jours, emprisonné, en organisant une rocambolesque évasion. Les jardins de ce bel hôtel s'étendaient jusqu'à la rue de La Baume et l'avenue Percier. Hôtel du comte L. de Ségur en 1910.

- No 39 : emplacement de l'Université des Arts fondée en 1908 par la peintre Madeleine Lemaire (1845-1928).

- No 37 : hôtel de Monbel. Hôtel de style romantique[8]. Eugène Rouher y mourut en 1884. Hôtel du marquis de Tracy en 1910.

- No 77 : hôtel de la comtesse de Maupeou[30].

- Ancien no 40 : hôtel construit pour la comtesse de Luçay née Jeanne Charlotte Papillon d'Auteroche (1769-1842), première dame d'atours de l'impératrice Marie-Louise, mère de l'historien Hélion de Luçay. L'hôtel appartenait en 1856 à la marquise de Préaulx[31] qui le conserva jusqu'à ce qu'il soit démoli (avec les dédommagements, elle achètera l'hôtel de Coigny au 89, rue du Faubourg Saint-Honoré)

- Ancien no 45 : selon Charles Lefeuve, dans une notice rédigée en 1856 : « Une cité ouvrière occupe […] les anciennes dépendances d'une maison dans laquelle s'est exploitée une taverne anglaise à l'usage des nombreux jockeys et grooms de ce quartier à grandes guides. […] L'origine de ce no 45 dont Glorian, fumiste, est propriétaire, remonte à plus d'un demi-siècle. C'est justement un fils d'Albion qui fit bâtir l'hôtel, d'abord isolé. Ses excentricités étaient connues et goûtées dans les boxes du voisinage : il était allé au Brésil, avec un bâtiment chargé de marchandises, pour y gagner d'un seul coup un million ; par malheur, dès qu'il eut embarqué son nouveau trésor pour retourner en Angleterre, le spleen voulut être du voyage ; pour combattre ce spleen, il but et il joua tant à bord qu'il y dépensa deux millions, dont une forte somme sur parole[32]. »

- Ancien no 87, rue de la Pépinière : hôtel édifié par Charles De Wailly pour le sculpteur Augustin Pajou, qui fut habité par le prince Anatole Demidoff lorsqu’il servit à Paris comme diplomate, puis par M. Hainguerlot et le comte polonais Alexandre Branicki. Détruit en raison de l'élargissement de la rue.

- Hôtel d'Aligre, puis de Saulty et Alfonso, construit par Charles De Wailly. Détruit en raison de l'élargissement de la rue.

- Deux ambassadeurs des États-Unis en France ont vécu dans cette rue : Lewis Cass en 1841 au no 89 et Charles James Faulkner en 1849 au no 49[33].

Habitants renommés

- Charles de Foucauld eut un pied-à-terre rue La Boétie avant d'habiter rue de Miromesnil[34].

- Jane de La Vaudère (1857-1908), femme de lettres, au no 39.

- Eugène Rouher (1814-1884), homme politique (no 37)[35].

- Charles Saint (1826-1902), manufacturier (no 54 en 1902).

- Charles Champoiseau (1830-1909), diplomate et archéologue (no 42)[36]

Notes et références

Notes

- À l'origine, la rue d'Angoulême-Saint-Honoré était considérée comme commençant avenue des Champs-Élysées et se terminant au 1, rue du Faubourg-du-Roule et au 127, rue du Faubourg-Saint-Honoré, le dernier numéro impair étant le no 33 et le dernier numéro pair étant le no 28 (Félix Lazare, op. cit.). Sa numérotation a été inversée et progresse désormais dans le même sens que celle du boulevard Haussmann. Le dernier numéro impair est aujourd'hui le no 109 (les 52-60, avenue des Champs-Élysées), correspondant à l'ancien no 1, tandis que le dernier numéro pair est désormais le no 130 (le 62, avenue des Champs-Élysées) qui correspond à l'ancien no 2.

- Une nouvelle pépinière fut créée en 1720 au nord du Grand Égout, dans un rectangle délimité par les actuelles rues de Courcelles à l'ouest et La Boétie (alors « chemin de la Pépinière à la Pologne ») à l'est, l'angle nord-est de ce rectangle se situant à peu près au niveau de l'actuelle place Saint-Augustin. Cette seconde pépinière fut supprimée en 1826 (voir « rue de la Pépinière »).

Références

- « Louis, etc. Notre très cher et aimé frère Charles Philippe, fils de France, comte d'Artois, nous a fait exposer que, devenu propriétaire du terrain connu sous le nom de l’Ancienne Pépinière, situé à Paris, faubourg Saint-Honoré, il se proposait d'ouvrir une rue au lieu appelé l'ancien chemin du Roule, laquelle rue porterait à l'avenir le nom d’Angoulême, aurait 30 pieds de large, et serait d'une ligne droite […] ; permettons à notre dit frère le comte d'Artois de percer et ouvrir une rue au lieu connu sous le nom de l'ancien chemin du Roule, laquelle rue portera à l'avenir le nom d’Angoulême, et sera sur une ligne droite et de 30 pieds de largeur […] 29 novembre 1777. Signé : LOUIS. » (cité par Félix Lazare, op. cit.).

- MM. Alphand, A. Deville et Hochereau, Recueil des lettres patentes, ordonnances royales, décrets et arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques.

- Worth sur le site Wordnet de l'Université de Princeton, consulté le 21 mai 2009: « French couturier (born in England) ».

- Pagnerre, Procès de Madame Laffarge, Paris, Imprimerie Porthmann, (lire en ligne), p. 26

- François Lespinasse, Journal de l'École de Rouen 1877-1945, 2006 (ISBN 2-906130-01-X), p. 17.

- Mohammed Aïssaoui, « Bernard de Fallois, éditeur de l'année », www.lefigaro.fr, 3 décembre 2012.

- Léa Saint-Raymond, Félicie de Maupeou, Julien Cavero, « Les rues des tableaux. Géographie du marché de l'art parisien (1815-1955) », Bulletin 4, no 1, 2015.

- Félix de Rochegude, op. cit., p. 38.

- Site de l'Espace culturel bulgare, www.ccbulgarie.com.

- Auteur non identifié, Galerie Marcel Bernheim (producteur), Chabchay, peintures, du 17 au 27 octobre 1955, affiche d'exposition, Paris, Larue & Chappuis, 1955 (en ligne) sur le site des archives de Seine-Saint-Denis archives.seinesantdenis.fr.

- Pauline de Pange, Comment j'ai vu 1900, Grasset, coll. « Les Cahiers rouges », 2013. (ISBN 9782246801276), p. 22.

- Garage Kriéger -revue des centraliens

- « Rue de la Boétie, la poste Art Déco se refait une beauté », sur leparisien.fr, (consulté le ).

- (en) Mary Willan Mason, The Consummate Canadian: A Biography of Samuel Edward Weir, Q.C., Natural Heritage Books, 1999, p. 86 (extrait en ligne).

- « Compagnie générale d'électricité », sur BNF Data (consulté le )

- « Mentions légales - Sanofi », sur www.sanofi.com (consulté le ).

- Solenn de Royer, « Rue de Vaugirard, le vaisseau fantôme de LR », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- « Made in Paris : Bertrand Corbeau, Fédération nationale du Crédit Agricole, Paris est à vous, www.dailymotion.com.

- « Le Crédit Agricole bâtit un village de l'innovation parisien », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- « Le Wildenstein Institute », Paris promeneurs.

- Philippe Sorel, Le guide du promeneur. 8e arrondissement, Parigramme, 1995 (ISBN 2-84096-028-1).

- Harry Bellet, « Une plainte déposée contre The Wildenstein Plattner Institute, Inc. », Le Monde, 10 juin 2020.

- Jean-Michel Decugis, Mélanie Delattre et Christophe Labbé, « Exclusif : trente œuvres “disparues ou volées” ont été saisies à l'institut Wildenstein », Le Point, (lire en ligne, consulté le ).

- François Le Brun, « Une antenne dans les beaux quartiers parisiens », sur Les Échos, (consulté le ).

- Le Salon de la Section d'Or, Octobre 1912, Mediation Centre Pompidou.

- Daniel Robbins, Albert Gleizes 1881-1953 : A retrospective exhibition, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Solomon R. Guggenheim Foundation, New York, 1964, p. 121 (en ligne).

- Becq de Fouquières, op. cit., p. 56-57.

- « Excelsior », sur Gallica, (consulté le )

- collectif, « Plaque 122 rue La Boétie », sur https://fredericmassonsite.wordpress.com/,

- Becq de Fouquières, op. cit., p. 56.

- Charles Lefeuve, Les Anciennes Maisons de Paris. Histoire de Paris rue par rue, maison par maison, Paris, C. Reinwald, 5e édition, 1875, 5 vol., tome I, p. 58.

- Ibidem.

- « Lieux de mémoire américains à Paris », sur usembassy.gov (consulté le ).

- André Becq de Fouquières, Mon Paris et ses Parisiens. Le quartier Monceau, Paris, Pierre Horay, 1954, vol. II, p. 242.

- Rochegude, op. cit., p. 74.

- « Cote LH/476/51 », base Léonore, ministère français de la Culture

Sources

- André Becq de Fouquières, Mon Paris et ses Parisiens, Paris, Pierre Horay, 1953, vol. I.

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, 1855, p. 15.

- Félix de Rochegude, Promenades dans toutes les rues de Paris. VIIIe arrondissement, Paris, Hachette, 1910.

_-_2023-04-21_-_1.jpg.webp)