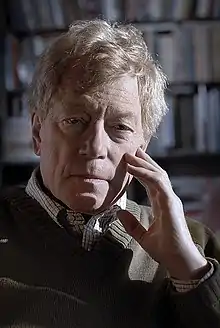

Roger Scruton

Sir Roger Vernon Scruton, né le à Buslingthorpe (en) (Royaume-Uni) et mort le , est un philosophe britannique conservateur.

| Chercheur Peterhouse | |

|---|---|

| - |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 75 ans) Brinkworth (en) |

| Nom de naissance |

Roger Vernon Scruton |

| Nationalité | |

| Domicile |

Brinkworth (en) |

| Formation |

Royal Grammar School (en) (- Université de Cambridge (baccalauréat universitaire) () Université de Cambridge (maîtrise ès arts) () Université de Cambridge (doctorat) () City Law School (en) () City Law School (en) () City University (barreau (en)) () |

| Activité | |

| Père |

John Scruton (d) |

| Conjoint |

Sophie Louise Jeffreys (d) (à partir de ) |

| Enfants |

| A travaillé pour |

Université de Buckingham (- Université de St Andrews (- Université d'Oxford (- Divine Mercy University (en) (- Université de Boston (- Université de Londres (- Université de Cambridge (- |

|---|---|

| Membre de | |

| Mouvement | |

| Maître |

Alfred Cyril Ewing (en) |

| Directeurs de thèse |

Michael Tanner (d), G. E. M. Anscombe |

| Genre artistique | |

| Influencé par | |

| Site web | |

| Distinction |

| Sir |

|---|

Beauty, Culture Counts, Gentle Regrets, Arguments for Conservatism, Green Philosophy, etc. |

Il est l’auteur de plus de trente livres, parmi lesquels Art and Imagination (1974), Sexual Desire (1986), The Aesthetics of Music (1997), A Political Philosophy : Arguments for Conservatism (2006), The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought (2007), Beauty (2009) et Our Church (2012). Scruton a aussi écrit deux romans, un certain nombre d’ouvrages généraux sur la philosophie et la culture, et composé deux opéras.

En 1969, il entre au Peterhouse College de l’université de Cambridge, comme Research Fellow en esthétique. Entre 1971 et 1992, Scruton enseigne l’esthétique au Birkbeck College de Londres où il devient professeur en 1985. À partir de 1992, il occupe des postes de professeur invité à Boston University, à l’American Enterprise Institute de Washington D.C., à l’université de St Andrews[2], et à l’université d’Oxford où il est membre du Blackfriars Hall.

En 1982, il cofonde la Salisbury Review[3], revue politique conservatrice qu’il dirige pendant dix-huit ans[4]. Il fonde Claridge Press en 1987 et siège au comité de rédaction du British Journal of Aesthetics[5]. En 2012, il est élu Membre Senior au Ethics and Public Policy Center (en) de Washington D.C[6].

En dehors de sa carrière de philosophe et d’écrivain, Scruton a participé à la création d’universités clandestines et de réseaux éducatifs dans l’Europe centrale sous autorité soviétique pendant la guerre froide. Il fut récompensé pour ses efforts dans ce domaine[7].

Biographie

Jeunesse et formation

Roger Scruton et ses deux sœurs sont nés de John « Jack » Scruton, instituteur, et de sa femme Beryl Claris (née Haynes). Ils grandissent à Marlow et à High Wycombe dans le Buckinghamshire, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Londres. Scruton confie au Guardian que Jack venait d’une famille d’ouvriers de Manchester – il détestait l’aristocratie et aimait la campagne – tandis que Beryl lisait des romans à l’eau de rose et recevait des « amies à la chevelure bleu-argent »[8]. Il décrit sa mère comme étant attachée à un idéal de galanterie masculine et de distinction sociale que son père « jubilait à détruire »[9]. Bien que ses parents aient été élevés dans la religion anglicane, ils se considéraient avant tout comme « humanistes »[10].

Entre 1954 et 1961, Scruton fréquente la Royal Grammar School de High Wycombe (en) où il gagne une bourse de mérite pour poursuivre ses études à l’Université de Cambridge en sciences naturelles. Il se plonge alors dans la musique, l’art, la littérature (Kafka, Rilke et T. S. Eliot entre autres l’influencent dès son adolescence), et décide de devenir écrivain. Il entre à l’université en 1962, et le premier jour, il change de cursus et y étudie les sciences morales (la philosophie) au Jesus College (Cambridge). Son modèle était alors Sartre, chez qui il appréciait le passage de l’abstrait au concret, et du général au particulier, y voyant alors une association fertile entre philosophie et poésie. De Sartre, il apprend que la vie intellectuelle ne doit pas être confinée à l’université, mais que ses manifestations les plus importantes résident dans l’art, la littérature et la musique où la société acquiert une conscience d’elle-même. Scruton, dont les études de philosophie à Cambridge sont marquées par une distance vis-à-vis de la politique, cesse de suivre Sartre lorsque celui-ci affirme que la finalité de la vie intellectuelle est l’engagement politique[11]. Il reçoit son Bachelor of Arts en 1965 et son Master of Arts en 1967.

Scruton admirait la façon dont la philosophie était enseignée à Cambridge, à savoir comme prélude aux sciences dures, dans la tradition de la philosophie analytique. Scruton souhaitait néanmoins réconcilier cette façon d’envisager la philosophie avec un mode de vie artistique. C’est afin de poursuivre cette quête que Scruton part un an en France où il enseigne au Collège universitaire de Pau[12] où il épouse sa première femme, française. Il observe les événements de mai 1968 à Paris. Il dira plus tard que la fréquentation des militants parisiens l'a définitivement dégoûté des idéologies de gauche. Il passe ensuite quelques mois en Italie où il écrit un premier roman qui ne sera jamais publié.

Il revient ensuite en Angleterre et prépare un doctorat qu'il obtient en 1972 de l’université de Cambridge pour une thèse sur l’esthétique[13].

Les années 1970 et 1980

En 1969, il entre comme chercheur (Research Fellow) à Peterhouse qu’il quitte en 1971 pour entrer au Birkbeck College à Londres où il enseigne la philosophie de l’esthétique jusqu’en 1992, d’abord en qualité de Lecturer (maître de conférences), puis de Reader (statut intermédiaire entre maître de conférences et de professeur, consacrant une activité de recherche exceptionnelle), puis de professeur. Il épouse Danielle Laffitte en 1973 ; le couple divorce en 1979. Son premier livre, Art and Imagination, paraît en 1974. En 1974 également, il devient un des quatre membres du comité de direction du Conservative Philosophy Group (en) fondé cette année-là par le député conservateur Hugh Fraser pour développer les bases intellectuelles du conservatisme[14]. Il étudie le droit aux Inns of Court entre 1974 et 1976 et est admis au barreau en 1978. Il n’a jamais exercé cependant[15]. Son ouvrage suivant porte également sur l’esthétique, The Aesthetics of Architecture (1979). Dans The Meaning of Conservatism (1980), il appelle les conservateurs à se préoccuper non seulement de l’économie, mais aussi et avant tout de questions morales. Il dit au Guardian en 2010 que ce livre a gâché sa carrière universitaire ; Scruton a en effet été diabolisé par ses collègues de Birkbeck pour ses positions politiques[16].

Il publie alors The Politics of Culture and Other Essays (1981), puis une histoire et un dictionnaire de philosophie en 1982, puis The Aesthetic Understanding (1983), des ouvrages didactiques sur Kant et Spinoza (1983 et 1987), Thinkers of the New Left (1985) qui est un recueil d’essais critiques concernant quatorze intellectuels éminents de gauche dont Edward Palmer Thompson, Michel Foucault et Jean-Paul Sartre[17], et Sexual Desire: a Moral Philosophy of the Erotic (1986).

L’influence du concept de Lebenswelt d’Edmund Husserl prend alors toute son importance dans le parcours de Scruton qui assiste dans les années 1980 à sa destruction dans l’Europe de l’Est sous autorité soviétique. Il prend alors connaissance des tentatives de certains intellectuels dissidents (parmi lesquels le disciple de Husserl Jan Patočka) de restaurer ce Lebenswelt. Il se persuade rapidement que le devoir des philosophes consiste à sauver les idées à travers lesquelles l’homme perçoit le monde et s’y adapte. Son expérience à Paris en l’a convaincu que la politique révolutionnaire mène inévitablement au nihilisme et à un monde fragmenté par le doute et le ressentiment.

Scruton est profondément marqué par la première phrase des Mémoires de guerre du Général de Gaulle : « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France ». Cette idée et le Lebenswelt d’Husserl ont façonné le home que Scruton érige en concept. Scruton partage l’idée de la France que se faisait le général de Gaulle, et défend à son tour une certaine idée de l’Angleterre.

Loin d’une définition particulariste de son identité, Scruton se définit respectivement comme « intellectuel français, Anglais de naissance, romantique allemand, Virginien fidèle, patriote tchèque, et, comme Sylvia Plath, peut-être un peu juif aussi (voir le chapitre « How I discovered my name » dans Gentle Regrets)[18]».

Les années 1990, 2000 et 2010

En 1990, Scruton part travailler pendant un an pour la Jan Hus Educational Foundation (en) en Tchécoslovaquie[19], puis enseigne la philosophie à mi-temps de 1992 à 1995 à l’Université de Boston, tout en continuant d’habiter au Royaume-Uni. Il revient définitivement, s’installe à la campagne et se découvre une passion pour la chasse à courre[20] comme activité sportive mais surtout comme vecteur de sauvegarde d'une identité sociale en voie de destruction. Dans son livre On Hunting, il écrit que sa vie se divise en trois phases : « dans la première phase j'étais misérable, dans la deuxième j'étais mal à l'aise et dans la troisième je chassais ». C’est dans ce cadre qu’il rencontre Sophie Jeffreys, historienne de l’architecture, qu’il épouse en 1996. Ils ont deux enfants, et vivent dans une ferme du Wiltshire (ouest de l’Angleterre)[21]. Entre 2001 et 2009, Scruton tient une rubrique sur le vin au journal New Statesman[22], écrit des articles pour la revue World of fine wine (en) et contribue à l’ouvrage Questions of Taste : The Philosophy of Wine (2007)[23] par un chapitre intitulé « The Philosophy of Wine ». Son ouvrage I Drink Therefore I am: A Philosopher’s Guide to Wine (2009)[24] reprend certains articles publiés dans The New Stateman.

Postes à l'université

Scruton a occupé plusieurs postes universitaires dans les années 2000 : entre 2005 et 2009, il est chercheur à l'Institute for the Psychological Sciences (en) aux États-Unis à Arlington en Virginie. À partir de 2009, il est professeur invité à l’American Enterprise Institute[25] de Washington D. C. où il effectue des travaux de recherche sur l’impact culturel de la neuroscience. En , il est sollicité comme professeur invité (non-rémunéré) à l’Université d'Oxford afin d’enseigner l’esthétique à des étudiants de 3e cycle. En 2011, il accepte aussi un poste à quart-temps de professeur invité en philosophie morale à l’Université de St Andrews en Écosse[26]. Il est également chercheur (non-rémunéré) à l’Université de Buckingham[27]. En 2010, c’est lui qui prononce à St Andrews la série de conférences Gifford Lectures sur le sujet suivant : « The Face of God » (« Le Visage de Dieu »)[28].

En 2000, Anthony Grayling, philosophe et professeur à Birkbeck, décrit Scruton comme « un merveilleux professeur de philosophie. Ses ouvrages didactiques écrits pour les étudiants et le grand public sont clairs, honnêtes et précis. C’est en partie grâce à la présence de Roger Scruton que le département de philosophie de Birkbeck est un des meilleurs du pays »[21].

The Salisbury Review

En 1982, Scruton devient membre fondateur de la Salisbury Review, une revue qui devient rapidement un important laboratoire d'idées du conservatisme traditionnel[29], en opposition au Thatchérisme. Cette revue est fondée par un groupe du Parti Tory connu sous le nom de Salisbury Group, avec le soutien de la Peterhouse Right (en), cercle de conservateurs associés au Peterhouse College de l’Université de Cambridge qui compte parmi ses membres Maurice Cowling (en), David Watkin et le mathématicien Adrian Mathias[30]. En 2002, il écrit que cette activité éditoriale a mis un terme à sa carrière universitaire au Royaume-Uni. La revue essayait en effet de fournir une base intellectuelle au conservatisme, et était très critique vis-à-vis de certaines des préoccupations majeures de l’époque, à savoir le mouvement pour la paix, la campagne pour le désarmement nucléaire, l’égalitarisme, le féminisme, l’aide aux pays du tiers monde, le multiculturalisme et le modernisme. « Enfin, il était possible d’être conservateur et aussi d’être à gauche de quelque chose », écrit Scruton, et « cela valait la peine de sacrifier ses chances de devenir membre de la British Academy, vice-chancelier ou professeur émérite pour pouvoir dire la vérité »[31]. Scruton a néanmoins été nommé membre de la British Academy en 2008[32]. Scruton dirige la revue pendant dix-huit ans jusqu’en 2001 et siège jusqu'à la fin de sa vie au comité de rédaction.

Activités militantes en Europe de l'Est

Entre 1979 et 1989, Scruton soutient activement les dissidents du bloc de l’Est et notamment de Tchécoslovaquie alors sous administration du parti communiste. Il contribue à tisser des liens entre des universitaires dissidents tchèques et leurs homologues d’Europe de l’Ouest. Dans le cadre de la Jan Hus Educational Foundation (en)[33], lui et d’autres universitaires se rendent à Prague et Brno pour soutenir un réseau universitaire clandestin créé par le dissident tchèque Julius Tomin (en) ; ils aident à faire entrer des livres sous le manteau et à organiser des conférences. Ils parviennent à offrir à des étudiants de suivre à distance un diplôme de Cambridge en théologie (la faculté de théologie ayant été choisie parce que c’était la seule à répondre à la demande d’aide). Selon Scruton, les programmes d’étude étaient structurés, des traductions de livres circulaient sous forme de samizdat, et les étudiants passaient leurs examens dans des caves sur des copies infiltrées dans des valises diplomatiques[34]. Scruton est arrêté et détenu en 1985 à Brno avant d’être expulsé du pays. Le de cette même année, il est mis sur la liste des personnes officiellement indésirables en Tchécoslovaquie. Il est aussi suivi lors de ses déplacements en Pologne et en Hongrie. Pour son travail de soutien aux dissidents, Scruton reçoit de la ville de Plzeň en 1993 le Prix du Premier Juin[35], et en 1998, le Président Václav Havel lui remet la Médaille du Mérite (Première Classe)[36].

Peter Hitchens écrit en 2009 son admiration pour Roger Scruton et d’autres qui ont œuvré dans ce sens[37]. En 1994, Roger Kimball (en) écrit qu'« à la fin des années 1980, Scruton avait travaillé de manière courageuse et efficace pour aider les mouvements sur place à mettre fin à la tyrannie communiste en Pologne et en Tchécoslovaquie »[38]. Scruton est très critique envers certains commentateurs et certaines personnalités du monde occidental – et en particulier l'historien marxiste Eric Hobsbawm – qui « ont fait le choix d’innocenter les anciens régimes communistes de leurs crimes et atrocités[39]».

Mort

Roger Scruton meurt d'un cancer le , à 75 ans[40]. Ses funérailles sont célébrées le suivant à l'abbaye de Malmesbury selon le rite anglican.

Pensée philosophique et positions politiques

Esthétique

Toute la carrière de Roger Scruton est au service d’une philosophie de l’esthétique. En 1972, il obtient son Doctorat en philosophie à l’Université de Cambridge avec une thèse en esthétique sur laquelle s’appuie son premier livre, Art and Imagination publié en 1974[41] où Scruton montre que « ce qui distingue l’intérêt esthétique d’autres intérêts est qu’il renvoie à l’appréciation d’une chose pour elle-même »[42].

Ensuite, Scruton a publié plusieurs livres sur l’esthétique, notamment The Aesthetics of Architecture (1979), The Aesthetic Understanding (1983, avec une nouvelle édition en 1997), The Aesthetics of Music (1997), et Beauty (2010). Entre 1971 et 1992, Scruton enseigne l’esthétique au département de philosophie du Birkbeck College (actuellement connu sous le nom de Birkbeck, University of London) à Londres, d’abord en qualité de Lecturer (maître de conférences), puis de Reader (statut intermédiaire entre maître de conférences et de professeur, consacrant une activité de recherche exceptionnelle), puis de professeur.

En , un colloque international de deux jours s’est tenu sur l’esthétique de Scruton à l’Université de Durham[43]. L’objet de ce colloque qui a attiré des participants du monde entier était d’analyser et d’évaluer l’impact de Scruton dans le domaine de l’esthétique. À la suite de cet événement, en est publié un recueil d’études sur la portée de l’esthétique de Scruton[44]. Dans le cadre d’un débat organisé en par Intelligence Squared (en) à la Royal Geographical Society de Londres, Scruton (avec l’historien David Starkey) soumet la proposition suivante à discussion : « La Grande-Bretagne est devenue indifférente à la beauté » en tenant côte à côte une représentation de la Naissance de Vénus de Botticelli et une photo du mannequin anglais Kate Moss pour montrer que la perception de la beauté en Grande-Bretagne est retombée « au niveau de nos appétits et de nos instincts les plus primaires »[45].

Quelques mois plus tard, en , Scruton écrit et présente pour la chaîne de télévision britannique BBC Two un documentaire intitulé Why Beauty Matters (« Pourquoi la beauté compte »)[46] où il défend l'idée que la beauté devrait recouvrer la place qu’elle a toujours eue dans l’art, l’architecture et la musique. Dans un article paru dans The American Spectator juste après la diffusion de ce documentaire, Scruton dit avoir reçu dès le lendemain une avalanche de courriels qui, à une seule exception près, le remerciaient[47].

Culture

Le documentaire Why Beauty Matters se termine sur le mot home (la maison, le foyer, l’environnement immédiat) qui introduit non seulement l’esthétique, mais aussi plus largement la culture dans l’aménagement de son habitat naturel. Dans ses ouvrages sur la culture (The Politics of Culture and Other Essays, 1981; An Intelligent Person's Guide to Modern Culture, 1998, nouvelle éd. 2000 ; Culture Counts: Faith and Feeling in a World Besieged, 2007), Scruton défend et actualise une certaine tradition anglaise. À la suite de Matthew Arnold, cette pensée associe une conception classique de la culture comme éducation à la beauté à une conception romantique de la culture comme esprit d’un peuple. Scruton emprunte également à l’anthropologie pour mettre en évidence le rôle de la religion, entendue comme sens du sacré et comme religiosité, dans la formation et la transmission d’une culture, et le rôle de la culture et de la religion dans la préservation du vivre-ensemble, en réaction à la définition abstraite de la religion et universaliste de la culture apportée par les philosophes des Lumières. Les Notes Towards the Definition of Culture mais surtout les Four Quartets de T. S. Eliot influencent de manière décisive la pensée de Roger Scruton sur la culture.

S'il appartient à une certaine tradition anglaise de pensée de la culture, Roger Scruton n'en cherche pas moins à l'actualiser, la rendre intelligible pour ses contemporains. Tous les travaux de Roger Scruton semblent converger vers une direction : la formulation d’une réaction au monde moderne qui tente d’en établir le sens (making sense). Comme Sartre, Scruton montre que le sens se révèle dans les apparences, et explore les invitations à être, agir, sentir qui nous sont envoyées par les apparences du monde. Sa philosophie s’emploie à montrer comment le sens réside dans la science, comment il apparaît dans l’art, la culture, la philosophie. Il y a des modes d’apparence qui échappent néanmoins aux esprits éduqués, tels que la musique. La musique a occupé une place centrale dans la pensée de Scruton qui a consacré deux ouvrages philosophiques sur la question (The Aesthetics of Music en 1997 et Understanding Music en 2009) et composé des pièces pour piano, des chansons et des opéras.

Scruton a en effet écrit trois livrets d’opéra, dont deux qu'il a mis en musique. Le premier, un opéra de chambre en un acte et qui a pour titre The Minister, a fait l’objet de plusieurs représentations. Le second, un opéra en deux actes appelé Violet a été porté à la scène deux fois à la Guildhall School of Music and Drama de Londres en . Il est basé sur la vie de la claveciniste britannique Violet Gordon-Woodhouse.

Arguments en faveur du conservatisme

Scruton est devenu conservateur lors des émeutes étudiantes de mai 1968 en France. Nicholas Wroe écrit dans The Guardian que Scruton vivait dans le quartier latin de Paris à l’époque, et observait les étudiants renverser les voitures pour élever des barricades, et arracher des pavés pour les jeter sur les policiers. Scruton se souvient: « Je me rendais compte soudain que j’étais de l’autre côté. Ce que je voyais, c’était une foule incontrôlable de voyous complaisants de la classe moyenne. Quand je demandais à mes amis ce qu’ils voulaient, ce qu’ils essayaient d’obtenir, tout ce que je recevais comme réponse était un charabia ridicule, délibérément obscur et alambiqué, typique du marxisme. J’en étais dégoûté, et en suis venu à penser qu’il devait y avoir un moyen de revenir à la défense de la civilisation occidentale contre ces assauts. C’est à ce moment que je suis devenu conservateur. Je savais que je voulais conserver les choses plutôt que de les détruire »[48].

À cette époque, il lit des textes de Sartre (Critique de la raison dialectique et Situations) qui n’exercent pas sur lui l’attraction des écrits de jeunesse ; de Michel Foucault (Les Mots et les Choses) ; et de successeurs de Marx et de Freud, tels que Louis Althusser, Gilles Deleuze, Félix Guattari et Jacques Lacan. Il se rend compte alors que la ferveur avec laquelle les manifestants détruisent les structures en place n’a d’égale que l’imprécision de leurs intentions : qu’est-il proposé en effet pour remplacer ce monde à détruire ? Telle est la question que se pose Scruton qui n’a cessé depuis de suivre avec passion l’évolution de la vie intellectuelle française[49].

The Meaning of Conservatism (1980) — qui était selon lui « une défense assez hégélienne des valeurs Tory face à leur trahison par les tenants du marché-libre »[50] — est le livre qui, selon lui, a gâché sa carrière universitaire. Il écrit dans Gentle Regrets (2005) qu’il a trouvé plusieurs des arguments formulés par Edmund Burke dans ses Réflexions sur la Révolution de France (1790) convaincants. Même si Burke écrivait sur la Révolution et non pas sur le socialisme, Scruton est persuadé que, les promesses utopiques du socialisme, selon ses propres mots, reposent sur une vision abstraite de l’esprit qui n’a que peu de rapports avec la manière de penser de la plupart des gens. Burke l’a aussi convaincu du fait que l’histoire ne suit pas une direction, qu’il n’y a pas de progrès moral ou spirituel ; que les hommes pensent collectivement et n’ont de but commun qu’en temps de crise ou de guerre, et que la tentative d’organiser la société de cette manière nécessite de trouver un ennemi réel ou imaginaire. D’où, écrit Scruton, le ton strident de la littérature socialiste. Il continue de montrer, à la suite de Burke, que la société est maintenue dans son intégrité par l’autorité et l’état de droit dans le sens du droit à l’obéissance, et non par des droits imaginés des citoyens. L’obéissance, écrit-il, est « la vertu première des êtres politiques, la disposition qui fait qu’il est possible de les gouverner, et sans laquelle les sociétés se désintégreraient dans ‘la poussière et la poudre de l’individualité’ ». La liberté véritable, montre Scruton, n’entre pas en conflit avec l’obéissance, mais en est le versant complémentaire[51]. Il a aussi été convaincu par les arguments de Burke concernant le contrat social, un contrat social qui devrait être élargi pour prendre en compte les morts et ceux à naître. Oublier cela, écrit-il – se débarrasser des coutumes et des institutions –, c’est « placer les membres vivants d’une société en position de domination dictatoriale sur ceux qui les ont précédés et qui leur succéderont »[51].

Scruton montre que les croyances qui apparaissent comme des exemples de préjugé peuvent être utiles et importantes : « nos croyances les plus nécessaires peuvent être à la fois injustifiées et injustifiables, de notre point de vue, et la tentative de les justifier ne pourrait que mener à leur perte ». Un préjugé en faveur de la pudeur chez les femmes et de la galanterie chez les hommes, pourrait stabiliser les relations sexuelles et améliorer l’éducation des enfants, même si ces effets ne fournissent pas une justification a priori du préjugé. Il serait aisé alors de montrer que le préjugé est irrationnel, mais qu’on perdrait à l’abandonner[52].

Dans Arguments for Conservatism (2006), il définit les domaines dans lesquels une certaine pensée philosophique est nécessaire pour que le conservatisme soit intellectuellement convaincant. Il montre que les êtres humains sont des créatures dotées d’affections limitées et locales. L’attachement au territoire est la racine de toutes les formes de gouvernement où le droit et la liberté règnent en maîtres ; toute expansion de la juridiction au-delà des frontières de l’État-nation mènent à une perte de responsabilité[53]. Il s’oppose à l’élévation de la « nation » au-dessus de ses habitants, ceci constituant une menace plutôt qu’une protection de la citoyenneté et de la paix. Il montre que « le conservatisme et la conservation » sont deux volets d’une même politique, celle de la gestion des ressources, ce qui comprend le capital social inscrit dans les lois, les coutumes et les institutions, et le capital matériel présent dans l’environnement. Prenant appui sur ses études de droit entreprises lorsqu’il travaillait au Birkbeck College (il fut admis au barreau en 1978), il montre encore que les lois ne devraient pas être utilisées comme un instrument au service d’intérêts particuliers. Ceux qui attendent les réformes avec impatience — par exemple dans les domaines de l’euthanasie ou de l’avortement — auront du mal à accepter ce qui est « l’évidence même pour les autres : que les lois existent précisément pour freiner leurs ambitions »[54].

Il définit le postmodernisme comme l’affirmation qu’il n’y a plus aucun fondement à la vérité, à l’objectivité et au sens, et que les conflits d’opinion ne sont rien de plus que des luttes pour le pouvoir. Il montre également que, alors que l’Occident est tenu de juger les autres cultures selon leurs propres critères, la culture occidentale est jugée de façon antagoniste comme ethnocentrique et raciste. Il écrit : « le même raisonnement qui est mis au service de la destruction de l’idée de vérité objective et de valeur absolue impose le politiquement correct comme contrainte absolue, et le relativisme culturel comme vérité objective »[55].

Le désir sexuel

Selon Jonathan Dollimore (en), l’ouvrage de Scruton intitulé Sexual Desire (1986) est basé sur une éthique sexuelle conservatrice qui repose sur la proposition hégélienne selon laquelle « la finalité de chaque être rationnel est la construction de soi », ce qui sous-entend une reconnaissance de l’autre comme foi en soi. Scruton montre que la perversion tire son origine dans « l’acte sexuel qui évite ou abolit l’autre » qu’il voit comme narcissique et égoïste[56]. En 1989, Scruton avait écrit dans un essai intitulé Moralité sexuelle et consensus libéral (1989) que l’homosexualité était une perversion pour cette raison : parce que le corps du partenaire homosexuel appartient à la même catégorie que le sien[57]. Dans le Guardian en 2010, Scruton revient sur cette position qu’il ne défend plus[58]. Selon Mark Dooley (en), le but de Scruton est de montrer la dimension sacrée du désir sexuel[59].

Sexual Desire a été décrit par le philosophe américain Alan Soble comme étant « de loin la justification philosophique la plus intéressante et informée du désir sexuel produite par la philosophie analytique »[60].

L'environnement

En 2012, Roger Scruton publie un livre sur l’environnement, Green Philosophy, qui montre que la protection de l’environnement ne doit pas être l’apanage de certains partis politiques. Il crée alors le concept d’oikophilia, l’amour du foyer, du home. Il rappelle à cette occasion que le conservatisme consiste avant tout à conserver, et ce en gardant à l’esprit le contrat d’Edmund Burke entre les vivants et les morts et ceux qui sont à naître.

Religion et totalitarisme

À la suite d’Emmanuel Kant, Scruton affirme que l’être humain a une dimension spirituelle, un fond, un cœur (core) sacré qui se manifeste lorsqu’il réfléchit sur lui-même. Il montre que nous vivons une ère de sécularisation sans précédent dans l’histoire du monde. Il dit que des écrivains et les artistes tels que Rilke, T. S. Eliot, Edward Hopper et Arnold Schönberg « ont consacré beaucoup d’énergie à essayer de retrouver l’expérience du sacré — mais comme forme de conscience privée plutôt que publique »[61].

Il définit le totalitarisme comme absence de toute contrainte placée sur l’autorité centrale, où tous les aspects de la vie seraient du ressort du gouvernement. Scruton montre que les défenseurs du totalitarisme se nourrissent du ressentiment, et une fois qu’ils se sont emparés du pouvoir, ils commencent à abolir les institutions – les lois, la propriété et la religion – qui créent des autorités. Scruton écrit que « pour ces hommes remplis de ressentiment, ce sont ces institutions qui sont responsables de l’inégalité, et donc de leur humiliation et de leur échec ». Il montre que les révolutions ne sont pas conduites d’en bas par la population, mais d’en haut, au nom de la population, par une élite ambitieuse[62].

Scruton suggère que si l’usage de la Novlangue est important dans les sociétés totalitaires, c’est parce que le pouvoir du langage de décrire la réalité est remplacé par un langage dont le but est d’éviter la confrontation avec la réalité. Il s’accorde avec Alain Besançon sur le fait que la société totalitaire envisagée par George Orwell dans 1984 ne peut être comprise qu’en termes théologiques comme une société fondée sur une négation transcendantale. Avec T. S. Eliot, il estime qu’une originalité véritable n’est possible qu’au sein d’une tradition, et que c’est précisément dans un contexte moderne – un contexte de fragmentation, d’hérésie et d’athéisme – que le projet conservateur acquiert tout son sens[63].

En 2012, Roger Scruton publie Our Church où il défend le rôle de l’Église anglicane en Angleterre dans la préservation de la culture, de l’architecture, de l’environnement et du vivre-ensemble. La même année, il publie The Face of God qui est un développement des Gifford Lectures qu'il a prononcées à l'Université de St Andrews en 2010. De nouveau, en 2014, il publie un autre ouvrage sur la religion, The Soul of the World qui est issu des Stanton Lectures qu'il a données en 2011 à la faculté de théologie de l'Université de Cambridge.

Un colloque international est organisé du 11 au à l'Université McGill de Montréal sur le thème Roger Scruton. Thinking the Sacred. Philosophy of Religion, Aesthetics, Culture.

Critique des penseurs de gauche

Dans deux ouvrages, Thinkers of the New Left (1985) puis avec L'erreur et l'orgueil : Penseurs de la gauche moderne (2015), Roger Scruton s'oppose aux thèses des intellectuels de gauche. Il leur reproche de tout remettre en question afin de soumettre le réel à leur idéologie. La réalité est chez eux subordonnée à la pensée, ainsi de Foucault qui « subodore dans le moindre acte de nature sociale la marque de la domination bourgeoise. » La gauche avait, selon Scruton, pris à tel point possession de la culture, qu'elle en excluait quiconque osait contester ses valeurs issues d’une certaine interprétation de l’Histoire[64].

La gauche se caractériserait par « un ressentiment envers ceux qui contrôlent les choses » - d'où la volonté de détruire. Ce ressentiment a pour conséquence que ces idéaux d’émancipation et de justice sociale sont imposées par « un plan qui implique invariablement de priver les individus de choses qu’ils ont acquises de manière équitable sur le marché »[65].

Roger Scruton constate que depuis 1989 et la chute de l'Union soviétique, un transfert des revendications s'est opéré de la classe ouvrière aux femmes, aux homosexuels, aux immigrés et même aux musulmans. Cet investissement dans la défense d'identités « soi-disant victimaires », garantit à ces intellectuels « une confortable estime de soi »[66]. Il observe un recentrage sur une politique qui classe les gens en fonction de leurs identités. Il y a « le mâle blanc hétérosexuel chrétien », censé être coupable et les autres « identités ». L'altérité radicale qui est ainsi créée interdit tout dialogue d’égal à égal. L'éthique de la discussion qui permet de s'accorder sur le bien commun, abstraction faite des caractéristiques de chacun ne peut plus exister[66].

Il tente aussi d'attirer l'attention sur les chocs culturels. Dans The West and the Rest. Globalization and the Terrorist Threat (2002), il écrit que les musulmans n'ont pas vraiment intériorisé des patries autres que la petite patrie de la tribu et du clan, fondée sur une consanguinité élargie, ou la patrie de la communauté qui relie entre eux les croyants, à l'exclusion des non-musulmans[29]. Une polémique l'oppose au journaliste d'extrême gauche George Eaton en 2019.

Distinctions

- Médaille du Mérite de la République tchèque[66]

- Ordre du mérite de la Pologne[66]

- Ordre du mérite (Hongrie)[66]

Au Royaume-Uni, il a été fait chevalier au Birthday Honours de 2016 pour ses « services à la philosophie, à l'enseignement et à l'éducation publique »[67].

Œuvres

Pour un recensement complet des ouvrages et articles de Roger Scruton, voir la bibliographie compilée par Christopher Morrissey, Associate Professor de Philosophie et de Latin au Redeemer Pacific College en Colombie Britannique, au Canada[68].

Ouvrages généraux

- Art and Imagination (1974)

- The Aesthetics of Architecture (1979)

- The Meaning of Conservatism, Barnes & Noble Books, Totowa, 1980 (2e éd. 1984, 3e éd. 2000)

- The Politics of Culture and Other Essays (1981)

- A Short History of Modern Philosophy (1982, 2e éd. 1995, 3e éd. 2001)

- A Dictionary of Political Thought (1982, 2e éd. 1996, 3e éd. 2007)

- The Aesthetic Understanding (1983, nouvelle éd. 1997)

- Kant (1983, nouvelle éd. 2001)

- Untimely Tracts (1985)

- Thinkers of the New Left (1986)

- Sexual Desire (1986)

- The Aesthetics of Music (1997)

- Spinoza (1987, nouvelle ed. 2002)

- A Land Held Hostage (Lebanon and the West) (1987)

- The Philosopher on Dover Beach and other essays (1989)

- Modern Philosophy (1994)

- The Classical Vernacular: architectural principles in an age of nihilism (1995)

- Animal Rights and Wrongs (1996, 3e éd. 2000)

- An Intelligent Person's Guide to Philosophy (1996)

- The Aesthetics of Music (1997)

- On Hunting (1998)

- An Intelligent Person's Guide to Modern Culture (1998, nouvelle éd. 2000)

- Spinoza (1998)

- England: an Elegy (2001)

- The West and the Rest. Globalization and the Terrorist Threat, Intercollegiate Studies Institute, Wilmington, 2002.

- Death-Devoted Heart: Sex and the Sacred in Wagner's Tristan und Isolde (2004)

- News from Somewhere: On Settling (2004)

- Gentle Regrets : Regrets doux: Pensées d'une vie, vol. New Edition, Continuum International Publishing Group Ltd, , 256 p. (ISBN 978-0-8264-8033-0)

- Arguments for Conservatism. A Political Philosophy (2006)

- Culture Counts: Faith and Feeling in a World Besieged (2007)

- Understanding Music (2009)

- I Drink Therefore I am (2009)

- Beauty (2010)

- The Uses of Pessimism (2010)

- Green Philosophy (2012)

- The Face of God (2012)

- Our Church: A Personal History of the Church of England (2012)

- The Soul of the World (2014)

- How to Be a Conservative, Bloomsbury, Londres, 2014.

- Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left (2015)

Ouvrages traduits en français

- Spinoza, Seuil, , 91 p. (ISBN 978-2-02-037467-5)

- Je bois donc je suis [« I Drink Therefore I am »] (trad. de l'anglais), Paris, Stock, , 300 p. (ISBN 978-2-234-06494-2)

- De l'urgence d'être conservateur : Pourquoi il faut accepter notre histoire [« How to be a Conservative »] (trad. de l'anglais), Paris, Éditions du Toucan - L'artilleur, coll. « TOUC.ESSAIS », , 280 p. (ISBN 978-2-8100-0710-3)

- Conservatisme (trad. de l'anglais), Paris, Albin Michel, , 234 p. (ISBN 978-2-226-43640-5)

- L'erreur et l'orgueil : Penseurs de la gauche moderne [« Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left »] (trad. de l'anglais), Paris, Éditions du Toucan - L'artilleur, , 504 p. (ISBN 978-2-8100-0841-4)[69]

Voir aussi

Romans

- Fortnight's Anger (1981)

- Francesca (1991)

- A Dove Descending and other stories (1991)

- Xanthippic Dialogues (1993)

- Perictione in Colophon (2000)

- Notes from Underground (2014)

Opéras

- The Minister (1994)

- Violet (2005)

Télévision

- Why Beauty Matters (BBC 2009)

- Beauty and Consolation

Notes et références

- (en) British Academy Fellows - Record for: SCRUTON, Professor Roger sur le site de la British Academy

- (en) http://www.st-andrews.ac.uk/philosophy/news/?newsid=130, consulté le 25 février 2013.

- (en) Salisbury Review

- (en) http://www.guardian.co.uk/books/2000/oct/28/politics, consulté le 25 février 2013.

- (en) http://www.oxfordjournals.org/our_journals/aesthj/editorial_board.html, consulté le 25 février 2013.

- (en) http://www.aei.org/scholar/roger-scruton/, consulté le 25 février 2013.

- (en) Day, Barbara, The Velvet Philosophers, The Claridge Press, 1999, p. 281-282.

- (en) Wroe, Nicholas, « Thinking for England », The Guardian, (consulté le )

- (en) Scruton, Roger, Gentle Regrets. Thoughts from a Life, Continuum, 2005, p. 11.

- (en) Scruton, Roger, « The New Humanism « Copie archivée » (version du 25 février 2011 sur Internet Archive) », The American Spectator, mars 2009. Consulté le 26 février 2013.

- (en) Voir l’onglet « Articles » sur le site www.rogerscruton.com. Consulté le 27 février 2013.

- (en) Scruton, Roger, Gentle Regrets. Thoughts from a Life, p. 57.

- (en) Voir l'onglet "CV" du site www.rogerscruton.com. Consulté le 26 février 2013.

- (en) Scruton, Roger, Gentle Regrets. Thoughts from a Life, p. 45.

- (en) Voir l'onglet "CV" de son site www.rogerscruton.com Consulté le 26 février 2013.

- (en) Edemariam, Aida, « Roger Scruton : A Pessimist’s Guide to Life », The Guardian, 5 juin 2010. Consulté le 26 février 2013.

- (en) « Roger Scruton: ‘Funnily enough, my father looked very like Jeremy Corbyn’ », theguardian.com,

- (en) Voir l’onglet « Articles » sur son site www.rogerscruton.com Consulté le 27 février 2013.

- (en) Scruton, Roger, Gentle Regrets. Thoughts from a Life, p. 121-130.

- (en) Scruton, Roger, On Hunting, 1998.

- (en) Wroe, Nicholas, « Thinking for England », The Guardian, 28 octobre 2000. Consulté le 25 février 2013.

- (en) Scruton, Roger, Articles sur le vin. Consulté le 27 février 2013.

- (en) Smith, Barry C., Questions of Taste : The Philosophy of Wine, Oxford University Press, 2007.

- (en) Quinn, Anthony, « I Drink Therefore I Am by Roger Scruton », The Guardian, (consulté le )

- (en) American Enterprise Institute

- (en) Annonces de recrutement à St Andrews et à Oxford « Copie archivée » (version du 10 février 2011 sur Internet Archive). Consultés le 26 février 2013.

- (en) Voir l'onglet "About" sur le site de Roger Scruton www.rogerscruton.com Consulté le 26 février 2013

- (en) « The Face of God », Université de St Andrews, Gifford Lectures, 26 avril-6 mai 2010. Consulté le 26 février 2013.

- Philippe Baillet, L'Autre tiers-mondisme : Des origines à l'islamisme radical, Saint-Genis-Laval, Akribeia, , 475 p. (ISBN 978-2-913612-61-7), p. 301, 336-337, 398

- (en) Wroe, Nicholas, « Thinking for England », The Guardian, 28 octobre 2000. Consulté le 25 février 2013.

- (en) Scruton, Roger, « My Life Beyond the Pale », The Spectator, 21 septembre 2002. Consulté le 26 février 2013.

- (en) British Academy, « Elections to the Fellowship – 2008 « Copie archivée » (version du 30 septembre 2012 sur Internet Archive) ». Consulté le 26 février 2013.

- (en) Day, Barbara, The Velvet Philosophers, The Claridge Press, 1999

- (en) Vaughan, David, « Roger Scruton and a Special Relationship », Radio Prague, 30 octobre 2010. Voir aussi Seán Hanley, The New Right in the New Europe: Czech Transformation and Right-Wing Politics, 1989-2006, Routledge, 2008, p. 47. Consulté le 26 février 2013.

- (en) Scruton, Roger, Gentle Regrets, p. 142.

- (en) Day, Barbara, The Velvet Philosophers, p. 281-282

- (en) Hitchens, Peter, « Piety about the Berlin Wall », The Guardian, 9 novembre 2011. Consulté le 26 février 2013.

- (en) Kimball, Roger, « Saving the Appearances : Roger Scruton on Philosophy », The New Criterion, juin 1994.

- (en) Scruton, Roger, « The Day of Reckoning for the Apologists : Western collaborators with Soviet communism must be held accountable ». Consulté le 26 février 2013.

- (en) « Roger Scruton: Conservative thinker dies at 75 », sur BBC News,

- (en) Scruton, Roger, Art and Imagination: Study in the Philosophy of Mind, Methuen, 1974. Consulté le 25 février 2013.

- (en) Samuel Todd, Cain, TODD.pdf “Imagination, Attitude and Experience in Aesthetic Judgement”, Postgraduate Journal of Aesthetics, Vol. 1, No. 1, avril 2004. Consulté le 25 février 2013.

- (en) “Durham University – Scruton’s Aesthetics « Copie archivée » (version du 17 septembre 2012 sur Internet Archive),” 22-24 juillet 2008. Consulté le 25 février 2013. Voir la page consacrée à ce colloque sur le site du département de philosophie de Durham. Voir le rapport qui en a été fait par l’université de Newcastle. Consulté le 25 février 2013.

- (en) Hamilton, Andy et Zangwill, Nick, (dir.), « Scruton’s Aesthetics »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Palgrave Macmillan, 2012.

- (en) Bayley, Stephen, “Has Britain become indifferent to beauty”, The Guardian, 22 mars 2009. Consulté le 25 février 2009.

- BBC2 – Why Beauty Matters, diffusé le 28 novembre 2009. Consulté le 25 février 2013.

- (en) Scruton, Roger, « On Defending Beauty « Copie archivée » (version du 19 mai 2010 sur Internet Archive) », The American Spectator (www.spectator.org), mai 2010. Consulté le 25 février 2013.

- (en) Wroe, Nicholas, [« http://www.guardian.co.uk/books/2000/oct/28/politics Thinking for England] », The Guardian, 28 octobre 2000. Consulté le 25 février 2013.

- (en) Scruton, Roger, « Confessions of a Skeptical Francophile », sur son site. Consulté le 27 février 2013.

- (en) Scruton, Roger, Gentle Regrets. Thoughts from a Life, 2005, p. 51.

- (en) Scruton, Roger, Gentle Regrets, p. 40-41.

- (en) Scruton, Roger, Gentle Regrets, p. 42.

- (en) Scruton, Roger, Arguments for Conservatism, p. 3, 19.

- (en) Scruton, Roger, Arguments for Conservatism, p. 15, 34, 69.

- (en) Scruton, Roger, Arguments for Conservatism, pp. 106, 115, 117.

- (en) Dollimore, Jonathan, Sexual Dissidence: Augustine to Wilde, Freud to Foucault, Oxford University Press, 1991, pp. 260-261.

- (en) Dooley, Mark, Roger Scruton. The Philosopher on Dover Beach, p. 268.

- (en) Edemariam, Aida, « Roger Scruton : A Pessimist’s Guide to Life », The Guardian, 5 juin 2010. Consulté le 26 février 2013.

- (en) Dooley, Mark, Roger Scruton. The Philosopher on Dover Beach, p. 53.

- (en) Soble, Alan and Nicholas Power, ed., Philosophy of Sex : Contemporary Readings, Rowman and Littlefield Publishers, 2008, p. 101. Consulté le 26 février 2013.

- (en) Dooley, Mark, Roger Scruton. The Philosopher on Dover Beach, Continuum, 2009, pp. 12, 42.

- (en) Scruton, Roger, Arguments for Conservatism, pp. 142-143, 146-147, 150-153.

- (en) Scruton, Roger, Arguments for Conservatism, p. 162-163, 182, 194.

- Maurice-Ruben Hayoun, Roger Scruton : L’erreur et l’orgueil – Penseurs de la gauche moderne, timesofisrael.com, 7 mai 2019

- Robert Maggiori, Roger Scruton, Albion à réaction, liberation.fr, 6 mars 2019

- Thierry Martin, «Hommage à Roger Scruton, un conservateur qui a déconstruit la gauche, lefigaro.fr, 15 janvier 2020

- (en) "Tributes paid to 'unusually rich legacy' of philosopher Sir Roger Scruton", Press Association, Surrey Comet, 12 janvier 2020.

- « The Roger Scruton Bibliography », sur morec.com (consulté le ).

- Antoine Rogé, L’Erreur et l’Orgueil. Penseurs de la gauche moderne, philomag.com, 19 avril 2019

Annexes

Bibliographie

- Mark Dooley (en), The Roger Scruton Reader, Continuum, 2009.

- (en) Mark Dooley, Roger Scruton. The Philosopher on Dover Beach, Continuum, 2009.

Articles

- Scruton, Roger, « Her Virtue Was Thatcher’s Downfall », The Los Angeles Times, . Consulté le .

- Kimball, Roger, « An Assault on Mush », The New York Times, . Critique de The Philosopher on Dover Beach. Consulté le .

- Billings, Joshua, « A joy forever ? », Oxonian Review, . Critique de Beauty, 2009. Consulté le .

- Dorschel, Andreas, « Ein Versprechen von Glück. Neuere philosophische Studien über das Schöne », Philosophische Rundschau LVIII, 3, 2011, pp. 226-247. Critique de Beauty, 2009.

- Dehn, Georgia, « World of Roger Scruton, writer and philosopher », The Telegraph, .

- Rahim, Sameer, « A Page in the Life: Roger Scruton », The Telegraph, . Consulté le .

- Hobson, Theo, « Is Roger Scruton really a Christian? », The Guardian, . Consulté le .

- Dooley, Mark, « Roger Scruton defends the traditions of the Church. Guess what? The Guardian claims he’s not really a Christian », The Daily Mail, . Consulté le .

- « Roger Scruton on his knees», Critique de Our Church, The Economist, . Consulté le .

- Scruton, Roger, « High culture is being corrupted by a culture of fakes », The Guardian, . Consulté le .

Liens externes

- (en) Site officiel

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Ressource relative à la musique :

- (en) Grove Music Online

- Ressource relative à la recherche :

- (mul) Scopus

- Ressource relative à l'audiovisuel :

- (en) IMDb

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- The Salisbury Review

- Enregistrements des Gifford Lectures 2010 prononcées par Scruton à l’université de St Andrews

- Enregistrements des Stanton Lectures 2011 prononcées par Scruton at l’université de Cambridge

- Vidéo du débat Intelligence Squared « Terry Eagleton meet Roger Scruton », (consulté le )