Prix des carburants routiers en France

Le prix des carburants routiers en France, ou « prix à la pompe », est le prix auquel les commerçants exploitants de stations de distribution de produits pétroliers installés en France cèdent aux usagers de la route ces produits pétroliers : sans plomb 98 (E5), sans plomb 95 (E5), sans plomb 95 (E10), superéthanol E85, gazole (B7), GPL. Cet article ne traite pas de la question des carburants non routiers (gazole non routier, kérosène) ou des combustibles (fioul domestique, fioul lourd).

Ce prix, fixé par l'État jusqu'en 1981, est depuis cette date soumis à la concurrence, tant internationale sur le marché pétrolier que nationale avec la concurrence entre opérateurs et entre stations-services. La montée en puissance des grandes et moyennes surfaces a contribué à la diminution drastique des petites stations-services indépendantes.

La déréglementation outre l'ouverture à la concurrence s'est accompagnée du remplacement des pompistes par des automates utilisant des cartes bancaires.

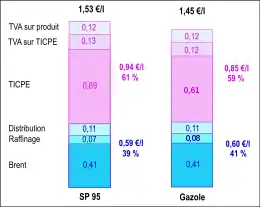

Le prix à la pompe comprend une partie importante de taxes — droit d'accise — représentant environ 60 % du prix en 2018. Ces taxes comprennent la TICPE et la TVA. La TICPE est affectée pour partie à l'État, aux départements et aux régions. Depuis 2014, cette taxe intègre une composante carbone, pour moduler la fiscalité des différents produits en fonction des émissions de CO2 et encourager à un changement de comportement en matière écologique. Cette composante carbone est amenée à augmenter jusqu'en 2030.

Le premier choc pétrolier (1973) fait passer le prix du baril de 3 à 10 dollars puis le deuxième choc pétrolier (1979) à 35 dollars. Le premier mouvement de protestation massif entraînant un blocage du pays ou de certains secteurs d'activités se produit alors, avec au départ une mobilisation du secteur de la pêche. Au fur et à mesure des fluctuations du baril et donc des prix à la pompe apparaissent de nouvelles manifestations qui, au-delà de l'aspect du prix des carburants, traduisent souvent d'autres difficultés. Le dernier en date est le mouvement des gilets jaunes, débuté en en raison de l'annonce de la hausse du prix des carburants automobiles.

Notion de carburant routier

Un carburant est un combustible qui alimente un moteur à combustion interne (véhicule, fusée, etc.) en transformant l'énergie chimique du carburant[1] en énergie mécanique ou en poussée. Dans leur immense majorité, les carburants sont des liquides, ce qui permet d’obtenir un excellent compromis entre la compacité, la facilité et la sécurité de mise en œuvre. Les carburants gazeux (gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié (GPL)) se développent pour des usages spéciaux (circulation urbaine), en raison de leur caractère peu polluant[2].

Les carburants sont classifiés en trois catégories[3] :

- les essences alimentant les moteurs d'automobiles dits « à explosion » ou à allumage commandé par étincelle[4] ;

- le gazole constituant la source d'énergie des véhicules diesel routiers (voitures particulières, camionnettes, camions). On peut associer au gazole d'autres produits également utilisés dans des moteurs diesel. Ce sont le fioul domestique (FOD), dans ses usages « carburant » (tracteurs agricoles, engins de travaux publics) et les différents types de carburants « marine » (bateaux de pêche, navires de toute taille)[5] ;

- le carburéacteur alimentant les avions à réaction pour tous les transports aériens domestiques et internationaux[6].

Les biocarburants, produits à partir de matériaux organiques non fossiles, provenant de la biomasse, ne sont pas identifiés en tant que tels dans les stations-service car ils sont déjà incorporés dans les produits[7] : le gazole contient jusqu'à 7 % de biodiesel, les supercarburants sans plomb SP95 et SP98 intègrent jusqu'à 5 % de bioéthanol, le SP95-E10 ou E10 contient jusqu’à 10 % de bioéthanol et le superéthanol E85 peut incorporer entre 65 % et 85 % de bioéthanol et 35 % à 15 % d’essence.

Le présent article est consacré aux carburants routiers, à savoir :

- les essences alimentant les moteurs d'automobiles dits « à explosion » ou à allumage commandé par étincelle ;

- le gazole alimentant les véhicules diesel routiers.

Histoire

Après 1973, la hausse des prix des carburants en France a permis de lutter contre les gaspillages[8]. Elle a également conduit les gouvernements à disposer d'une politique énergétique visant à économiser l'énergie utilisée par les transports[9].

Les prix des carburants sont fixés par l'État jusqu'en 1981 et la distribution est confiée à des réseaux dits traditionnels quasi exclusivement constitués de sociétés pétrolières. Cette situation peu concurrentielle s'achève en 1981. À cette date l'État décide de libéraliser les prix et autorise aussi les grandes surfaces à distribuer du carburant, ce qui va profondément modifier le paysage de la station-service en France. Le nombre de stations en grandes et moyenne surface va en effet être multiplié par un peu plus de 3 en 30 ans [10].

C'est le que le gouvernement, à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, libéralise les prix, afin de se mettre en conformité avec le traité de Rome. Cela permet une généralisation des rabais, jusque-là essentiellement pratiqués par les grandes surfaces[11].

Le prix va dès lors évoluer en fonction de l'évolution du cours du baril, de celle des taxes et de celle des marges de raffinage et de distribution, hormis dans les DOM où le prix est fixé par l'État au travers d'une taxe spécifique fixe révisée tous les trois mois.

En 2022, sur le premier semestre 2022, le coût pour la France de l'importation d'énergies étrangères s'élève à 48 milliards d’euros (pour 356 milliards d’euros d'importations) d'après la direction générale des douanes et la Banque de France[12], soit une augmentation de 78 % par rapport au semestre précédent.

Structure du prix des carburants

Les prix à la pompe de l’essence et du gazole sont déterminés en fonction du coût du pétrole brut, des coûts de production et de distribution du carburant mais aussi des taxes spécifiques auxquels ils sont soumis[13].

En , la part relative au produit hors taxe (production, raffinage, distribution) s'établit à 39 % du prix à la pompe pour le SP 95 (0,59 €/l sur 1,53 €/l) et à 42 % pour le gazole (0,60 €/l sur 1,45 €/l). A contrario le taux de taxes s'établit à 61 % pour le SP 95 et à 58 % pour le gazole[13].

Production

Le pétrole brut se négocie sur les marchés internationaux, notamment à Rotterdam et est déterminé par la loi de l’offre et de la demande. Trois types de pétrole brut sont référencés sur la place financière, en fonction de leur viscosité et de leur teneur en soufre : le brent, le WTI (West Texas Intermediate) et le Dubai light. Ces trois variétés de pétrole brut sont utilisées comme base de référence et permettent de fixer le prix des autres types de pétrole brut. Le Brent est le brut de référence sur le marché européen[14]. En , le coût du pétrole brut compte seulement pour près d’un quart du prix des carburants en France (27 % pour le SP 95)[13].

Raffinage

L’activité de raffinage consiste à produire divers produits pétroliers finis (gazole, essences, fioul domestique, fioul lourd…) à partir de pétrole brut. Ces coûts de transformation sont indépendants des cours du baril de brut. La marge brute de raffinage correspond à la différence entre la valorisation d’un panier de produits pétroliers raffinés et le cours du brut. En , elle est relativement faible, représentant seulement 5 % du prix du litre de carburant[14].

Transport-distribution

L'activité de transport et de distribution couvre les activités de logistique et de distribution (stockages en dépôt, acheminement en station-service et exploitation du point de vente). La marge transport-distribution couvre le coût de cette activité augmentée de la marge commerciale du distributeur. Elle est calculée comme la différence entre le prix de vente hors taxes du carburant aux consommateurs et le prix du produit raffiné[14].

Entre 2005 et 2012, une hausse de la marge brute sur les carburants concernant la distribution a pu être constatée : de l’ordre de 3,5 c€/litre sur le gazole et de l’ordre de 5 c€/litre sur le SP 95, portant cette marge de 5,91 c€/litre à 10,95 pour le SP 95 et de 6,68 c€/litre à 10,01[15]. En , le montant de cette marge est au même niveau que celui de 2012 (11 c€/litre). Cette marge est indépendante du prix du pétrole brut et du raffinage[13].

Évolution des prix des carburants

Évolution du cours du baril

Les cours du pétrole brut sur les marchés internationaux varient en fonction de l’offre et de la demande. Ils ont ainsi connu au fil des décennies des évolutions considérables, notamment pendant les périodes de crise mondiale (1973, 1979 ou 2008) ou sous l’effet d’évolutions économiques (2014 - 2015)[16]

Le , dix jours après le début de l'offensive égyptienne et syrienne contre Israël, six pays du Golfe membres de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) augmentent de 70% les prix du pétrole. Pour la première fois depuis la création de ce cartel en 1960, des États producteurs imposent une hausse de prix sans l'aval des compagnies pétrolières. Ils décrètent un embargo contre les pays occidentaux jugés pro-israéliens, ce qui provoque une envolée des prix et une crise pétrolière mondiale. C'est le premier choc pétrolier. Le baril atteint 11,65 dollars[17]. L'augmentation est constante jusqu’en 1980, où apparaît une légère baisse, avant de repartir à la hausse[18]. La révolution iranienne en 1979 puis la guerre entre l'Iran et l'Irak en provoquent un deuxième choc pétrolier en raison de la réduction considérable des exportations de ces pays : le baril de pétrole passe de 14 dollars courants en 1978 à 35 dollars courants en 1981, soit une multiplication par 2,7[19].

Une chute des cours commence en du fait de la récession économique mondiale. Malgré plusieurs baisses de production décidées par l'OPEP, les prix stagnent, faute de coopération des pays non membres du cartel. L'Arabie Saoudite et le Koweït déclenchent à l'automne 1986 une guerre des prix en produisant à plein régime. Le baril tombe à 8 dollars, contraignant les pays non OPEP à réduire leur production. Le brut remonte alors et dépasse les 40 dollars en 1990, juste avant la guerre du Golfe[17].

À partir de l'été 2004, le baril s'envole dans un environnement géopolitique marqué par une aggravation du conflit au Proche-Orient et des attentats en Irak ainsi que des troubles sociaux au Venezuela et au Nigeria, tous trois pays producteurs. L'augmentation des prix s'accélère après l'ouragan Katrina qui frappe les installations pétrolières du Golfe du Mexique, franchissant en la barre des 70 dollars[17]. Une brutale accélération a lieu au premier semestre 2008 au moment de la crise économique mondiale. Le cours du Brent passe alors de 96 dollars le à 144 dollars le . Puis, avec la crise des subprimes, le prix s'effondre, passant de 130 à 40 dollars par baril entre juillet et . À partir de 2009, les pays producteurs ayant réduit leur production pour maintenir leur niveau de revenus, le baril est progressivement remonté à 80 dollars[16].

En 2010, les prix repartent à la hausse du fait de la reprise économique mondiale pour atteindre un pic en 2012, avec les révolutions dans le monde arabe, les marchés craignant alors des répercussions en termes de capacités de production. Le prix du Brent atteint le , le cours de 128 dollars. Ce qui correspond au pic historique du prix à la pompe en France (1,45 pour le gazole en et 1,65 pour le SP 95 en )[16].

Stables à un niveau supérieur à 100 dollars en 2013, les cours s’effondrent en 2014, tombant en dessous de la barre des 50 dollars début 2015. La cause principale en est un excès d’offre, alimenté par la production de pétrole de schiste aux États-Unis, et cela même si la consommation mondiale continue de croître[16].

À partir de , point le plus bas avec 27 dollars, les cours remontent jusqu’à atteindre 50 dollars en , grâce notamment à une décision de l’Arabie Saoudite, du Venezuela, du Qatar et de la Russie de geler la production. Ils atteignent 60 dollars en , puis 70 dollars en et enfin approchent les 80 dollars en . Une nouvelle baisse apparaît en [20].

Évolution du prix à la pompe et mesures gouvernementales

Le prix à la pompe suit sensiblement les mêmes courbes que le cours du baril. Quand le cours du baril monte, le prix à la pompe monte et inversement. Sur la période 1990-2018, la corrélation positive est de 0,94[14].

1990 : encadrement des prix

Devant l'emballement des cours du brut à la suite des événements du Proche-Orient de , le gouvernement de Michel Rocard décide d'assurer la régulation du prix des carburants alors que certains opérateurs français commencent à procéder à des hausses de précaution significatives, au-delà du renchérissement effectif des coûts d'approvisionnement. Un décret est signé le [21] permettant l'encadrement des prix qui prend fin en , date à laquelle les prix redeviennent libres[22]. Il s'agit bien d'un encadrement et non d'un blocage formel, les prix de l'essence ont continué à augmenter durant le conflit[23].

2000-2002 : TIPP flottante

Entre et , le gouvernement Jospin a mis en place un mécanisme de « TIPP flottante » qui revient à compenser chaque variation de la TVA (due à une variation du prix du pétrole brut) en ajustant la TIPP (devenue aujourd'hui la TICPE) du même montant. Lorsque le prix du baril augmente, la TIPP est ainsi abaissée afin de lisser la hausse des prix des carburants à la pompe pour le consommateur. Lorsqu’il baisse, la TIPP est augmentée afin de compenser les pertes de recettes fiscales pour l'État. Cette mesure aurait entraîné une perte de recettes pour l'État de 2,7 milliards d'euros et aurait ensuite fonctionné à l'inverse, et rapporté autour de 1,4 milliard d'euros de recettes de TVA supplémentaires, selon un rapport de la Cour des comptes en 2005[23] - [24].

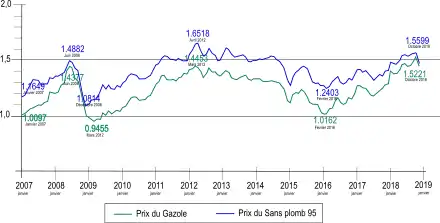

2012 : pic historique des prix et velléité de recourir aux stocks stratégiques

Le prix des carburants augmente de manière continue entre 2009 et 2012 pour atteindre un pic historique de 1,445 3 €/l en pour le gazole et de 1,651 8 €/l en pour le Sans plomb 95, un pic historique sur le Sans plomb 95 qui n'est toujours pas dépassé en 2018 lors du déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. À moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy se résout finalement à puiser dans les stocks stratégiques pour répondre à la grogne grandissante des électeurs. En , le ministre français de l'Énergie, Éric Besson, confirme avoir pris contact avec les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon pour coordonner un possible recours aux stocks stratégiques détenus par les pays de l'OCDE. Cette stratégie est toutefois critiquée par Philipp Rösler, le ministre allemand de l'économie, qui souligne que le recours aux stocks stratégiques devaient répondre « à une pénurie physique réelle. » Or, la hausse des cours du brut correspond plus à des craintes et à des anticipations qu'à une pénurie véritable[25] - [26]. L'Agence internationale de l'énergie oppose aux présidents français et américains une fin de non-recevoir, s'inscrivant en cela sur la ligne de Berlin, qui a indiqué ne pas voir l'opportunité d'un recours à ces stocks pour le moment[27]

De son côté, François Hollande, candidat également à la présidentielle, déclare que, s'il est élu, la France se retirera des négociations sur le recours aux stocks stratégiques. Il propose de bloquer pendant trois mois les prix de l'essence dès son élection et de réinstaurer une forme de TIPP « flottante » sur les prix de l'essence, un dispositif qui permet de limiter les hausses de prix à la pompe en modulant les prélèvements fiscaux[28]. Mais dès , les prix baissent et le président François Hollande ne prend aucune mesure concernant le prix des carburants[29]. La baisse des prix des carburants se poursuit jusqu'en .

2018 : vers une TICPE flottante ?

De à , les prix à la pompe flambent (en euros courants), passant de 1,0162 à 1,522 1 €/l en [Note 1] pour le gazole et de 1,2403 à 1,559 9 €/l pour le Sans plomb 95 (E5/E10). Cette montée des prix est le déclencheur du mouvement des Gilets jaunes, un mouvement qui se nourrit de mécontentements plus anciens allant au-delà de la problématique du prix des carburants. Face au mécontentement général, le président de la République Emmanuel Macron propose, dans son discours sur la programmation pluriannuelle de l'énergie du , d’adapter toute nouvelle hausse de la taxe sur les carburants à l'évolution des marchés internationaux du pétrole, une sorte de « TICPE flottante ». En cas de nouveau pic des prix, le gouvernement pourrait décider de suspendre ou réduire la hausse de fiscalité intervenue en début d’année, pour ne pas aggraver inutilement la hausse déjà forte du prix à la pompe[30].

Après le pic du mois d'octobre les prix à la pompe du gazole et du Sans plomb 95 (E5/E10) baissent de 10 centimes en un mois et deviennent même égaux à un centime près semaine 48 (1,46 €/l)[31].

Afin de tenter d'apaiser la fronde des Gilets jaunes, le Premier ministre Édouard Philippe annonce le un moratoire de six mois sur la hausse de la taxe sur les carburants prévue le , ainsi d'ailleurs que sur les prix du gaz et de l'électricité[32] - [33]. Le lendemain , l'exécutif décide finalement d'annuler purement et simplement cette augmentation pour l’année 2019[34].

Début 2019, les prix repartent à la hausse et semaine 15 (le ), le prix à la pompe du Sans Plomb 95 (E5/E10) s'établit en moyenne à 1,536 4 €/l, sensiblement au même niveau que celui d' (1,547 4 €/l), puis atteignent un nouveau record en semaine 18 (1,580 2 €/l). Le prix du gazole a aussi augmenté, mais dans une moindre mesure (1,4778 semaine 18 contre 1,5331 au pic d').

En 2019, en France, l'E85 coute environ 70 centimes par litre et est deux fois moins cher qu'en Belgique[35]. Cette différence de prix est due au fait que la France a choisi de détaxer ce carburant contrairement à la Belgique qui s'oppose à cette détaxation[35].

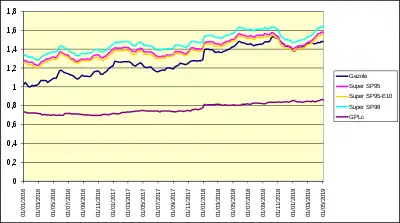

Évolution du prix à la pompe des carburants gazole et sans plomb 95 en France entre 2007 et 2018. |

Évolution du prix des différents carburants routiers en France entre 2016 et 2018. |

2022 : remise de 15 centimes financée par l’État

Le Premier ministre Jean Castex annonce le 12 mars 2022, une baisse à compter du 1er avril du prix des carburants de 15 centimes par litre, hors taxe, pour une période de 4 mois, financée par l’État. Tous les consommateurs de carburants sont concernés, qu’ils soient particuliers ou professionnels, indépendamment du régime fiscal dont bénéficie le carburant consommé [36].

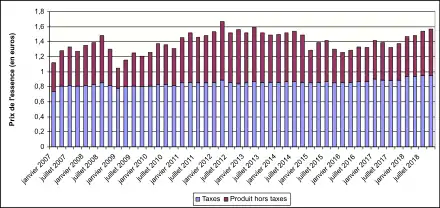

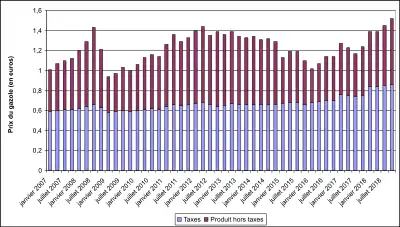

Évolution de la décomposition des prix entre produits et taxes

Entre 2007 et 2018, soit en onze ans, les taxes sur l’essence ont augmenté de 21 centimes par litre et celles sur le diesel de 27 centimes. Cette hausse de la fiscalité est réelle, et a une grande part dans l’envolée des prix des carburants. Mais elle est loin d’en être la seule cause. Au total, la part des taxes dans le prix des carburants a en fait stagné depuis onze ans. Début 2007, les impôts représentaient 59 % du prix à la pompe pour le gazole, contre 57 % en . Même chose pour l’essence, où le ratio est passé de 66 % à 61 %.

Entre 2016 et 2018, les prix ont fortement augmenté. Pour le gazole, le prix est passé de 1,02 €/l à 1,52 €/l, soit une augmentation de 0,50 €/l. Cette augmentation se décomposait en une hausse de 32 centimes pour le produit hors taxes et de 18 centimes de taxes. Ainsi les taxes ne comptent que pour un tiers (36 %) dans cette augmentation[37].

Évolution du prix de l'essence à la pompe en France entre janvier 2007 et octobre 2018 avec décomposition entre prix hors taxes du produit et taxes. |

Évolution du prix du gazole à la pompe en France entre janvier 2007 et octobre 2018 avec décomposition entre prix hors taxes du produit et taxes. |

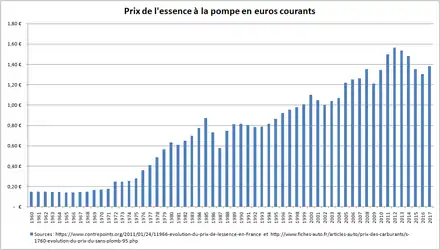

Évolution des prix en euros constants

Jean Fourastié, connu pour ses travaux sur les prix, la productivité et le progrès technique, a mis en lumière en 1984[38] l'intérêt d'avoir une vision de l'évolution des prix en s'affranchissant des variations de la monnaie, d'abord en introduisant les notions de prix courants et de prix constants, puis en employant une unité valable en tout temps et en tout lieu : le salaire horaire.

Le prix courant, c’est le prix constaté en un lieu et à une date donnée, en monnaie courante, c'est-à-dire le prix de l’étiquette. Ils sont dits en valeur nominale. Le prix constant est le prix en valeur réelle c'est-à-dire corrigé de la variation des prix par rapport à une donnée de base ou de référence [39] - [40].

| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,36 | 0,41 | 0,49 | 0,56 |

| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |

| 0,64 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,87 | 0,73 | 0,58 | 0,75 | 0,81 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,82 | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 1,01 |

| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| 1,10 | 1,05 | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,22 | 1,25 | 1,27 | 1,36 | 1,21 | 1,35 | 1,50 | 1,57 | 1,54 | 1,49 | 1,36 | 1,31 | 1,38 |

| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1,59 | 1,54 | 1,45 | 1,36 | 1,29 | 1,25 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,25 | 1,20 | 1,18 | 1,56 | 1,43 | 1,31 | 1,28 | 1,49 | 1,55 | 1,70 | 1,77 |

| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |

| 1,76 | 1,49 | 1,42 | 1,39 | 1,43 | 1,53 | 1,25 | 0,95 | 1,24 | 1,31 | 1,27 | 1,21 | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,19 | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,30 |

| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| 1,42 | 1,33 | 1,25 | 1,27 | 1,28 | 1,43 | 1,44 | 1,43 | 1,51 | 1,31 | 1,46 | 1,57 | 1,61 | 1,56 | 1,50 | 1,37 | 1,32 | 1,38 |

Prix de l'essence à la pompe en France en euros courants. |

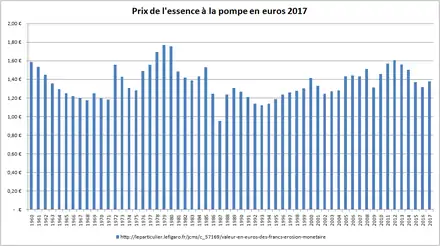

Prix de l'essence à la pompe en France en euros 2017. |

Ce graphique montre qu'en euros 2017, le prix de l'essence à la pompe qui était de l'ordre d'1,60 € en 1960 est descendu puis monté jusque près d'1,80 € en 1979-1980, puis redescendu avant de remonter assez régulièrement jusqu'au-dessus de 1,60 € au début des années 2010, avant de redescendre jusque vers 1,40 € en 2017. Ces chiffres sont particulièrement éloignés du ressenti de la situation réelle compte tenu de l'évolution sociologique de la mobilité routière. Le facteur de l'étalement urbain (déjà noté par l'Insee en 2010) qui force les personnes habitant en zones périurbaines à prendre de plus en plus leurs voitures, a fortiori dans un couple où les deux travaillent et ont besoin d'un véhicule, est probablement le plus déterminant pour expliquer cette différence entre relative stagnation du prix en euros constants et sensation de perte de pouvoir d'achat lié à la voiture[44].

Évolution des prix en salaire horaire courant

| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1,64 | 1,64 | 1,70 | 1,84 | 1,93 | 2,01 | 2,10 | 2,15 | 3,08 | 3,50 | 3,68 | 3,85 | 4,30 | 5,32 | 6,40 | 7,55 | 8,76 | 9,58 | 10,85 | 12,15 |

| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |

| 14,00 | 16,72 | 16,94 | 21,89 | 23,84 | 26,04 | 26,92 | 27,84 | 28,76 | 29,91 | 31,28 | 32,66 | 34,06 | 34,83 | 35,56 | 36,98 | 37,91 | 39,43 | 40,22 | 40,72 |

| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| 42,02 | 43,72 | 6,83 | 7,19 | 7,61 | 8,03 | 8,27 | 8,44 | 8,71 | 8,82 | 8,86 | 9,00 | 9,40 | 9,43 | 9,53 | 9,61 | 9,67 | 9,76 |

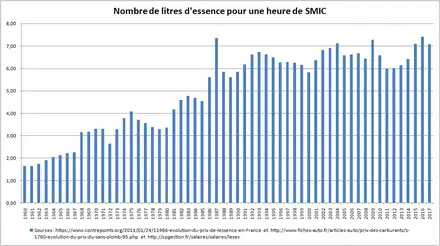

Si en 1973 pour une heure de SMIC, on pouvait acheter 3 litres d'essence ; en 2018 on peut acheter 6 litres d'essence[47]. Si l'on rapporte le prix de l'essence au niveau du Smic, on constate une baisse continue pendant 30 ans (1960-1990) puis une stagnation aux alentours de 6 à 7 litres pour une heure de Smic.

Poids de la dépense de carburant dans la consommation

Yves Crozet, économiste des transports, ajoute que de 1973 à 2017, en une heure de travail, le pouvoir d’achat en termes de litre d’essence a plus que doublé et comme la consommation des véhicules a été presque divisée par 2, le pouvoir d’achat a quadruplé. Le prix des voitures a aussi diminué : près de 2 000 heures de travail au smic étaient nécessaires pour acheter une petite voiture à la fin des années 1960, c’est deux fois moins aujourd’hui[48].

Le taux d’équipement automobile a augmenté, la vie s’étant organisée autour de la voiture, l’espace s’est dilaté. Les Français, en conséquence, roulent davantage, et sont plus dépendants de la voiture. Ainsi, la distance parcourue a plus que doublé depuis les années 1970. L’un dans l’autre, le poids de la dépense de carburant dans la consommation des Français est resté quasi stable. En 1973, selon l’Insee, il était de 3,8 %, contre 3,7 % en 2012. Après avoir atteint un minimum en 2016 (2,9 %), le pourcentage est remonté à 3,1 % en 2017 et devrait être supérieur en 2018 en raison de la hausse du prix des carburants[48].

Comparaison européenne

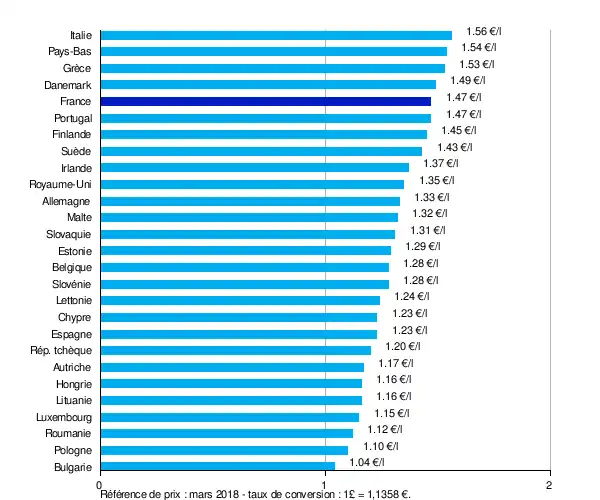

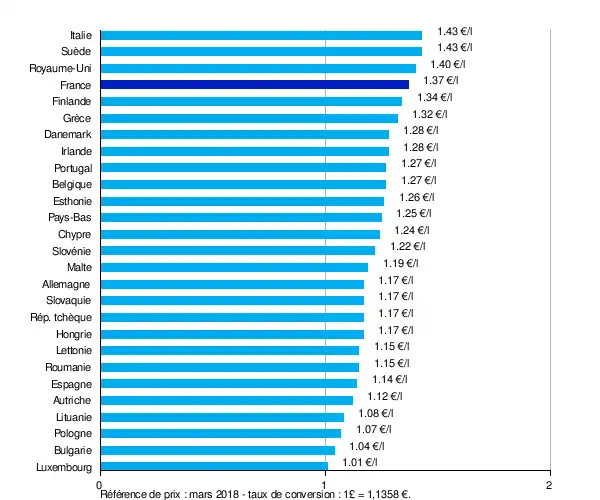

Le prix de l’essence varie fortement d’un pays à l'autre. En 2015, les prix moyens toutes taxes comprises en France sont inférieurs aux prix européens pour le gazole et le SP95, respectivement de près de 9 c€/l et de 5 c€/l. Hors taxes, les prix moyens français sont inférieurs de 5 c€/l environ pour le gazole et de 2 c€/l environ pour l’essence, illustrant le caractère concurrentiel du marché français. Le prix à la pompe du gazole français est alors en 18e position sur les 28 pays européens. Les pays où le gazole est le plus élevé sont alors le Royaume-Uni, l'Italie, la Suède, la Finlande et le Danemark. Le prix de l'eurosuper arrive quant à lui en 13e position[49].

En , selon une étude réalisée par la Chambre des communes au Royaume-Uni, la France se situe dans le peloton de tête des pays où les carburants coûtent le plus cher. Concernant le sans plomb 95, elle se situe en 5e position derrière l'Italie, les Pays-Bas, la Grèce et le Danemark. Concernant le gazole, elle se situe en 4e position derrière l'Italie, la Suède et la Grande-Bretagne[50].

En , le prix à la pompe du gazole s'établit en France à 1,515 € pour le diesel et à 1,535 € pour le SP 95. La France arrive dès lors en 8e position pour ce qui concerne le SP 95 derrière l'Italie (1,649 €), la Grèce (1,631 €), les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, le Portugal et la Finlande. Elle est en 5e position pour le gazole derrière la Suède (1,584 €), la Belgique (1,573 €), le Royaume-Uni et l'Italie[51]. La Belgique connaît en particulier une spectaculaire augmentation des prix maximums, le prix maximum du gazole passant de 1,374 €/l le à 1,634 €/l le [52].

Taxes

La fiscalité des produits pétroliers et gaziers applicable en France est encadrée par le droit communautaire, en particulier les directives européennes 2008/118/CE du relative au régime général d’accise et 2003/96/CE du restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Au plan national, elle est prévue aux articles 265 et suivants du code des douanes[53].

Les carburants vendus aux consommateurs finals en France métropolitaine sont assujettis à deux taxes :

- la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), en France métropolitaine, anciennement nommée taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP). La TICPE est une accise, c'est-à-dire une taxe qui porte sur la quantité de carburant achetée, et non sur sa valeur. Dans les DOM, une taxe spéciale de consommation (TSC) est en vigueur, révisée tous les trois mois ;

- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), calculée sur la somme du prix hors taxes et du montant de la TICPE. Son taux est stable à 20 % depuis 2014, après avoir été à 19,6 % entre 2000 et 2014. Elle est de 13 % sur les carburants vendus en Corse.

Affectation de la TICPE

| 2017 Exécution | 2018 Prévision d'exécution | 2019 Prévision | |

|---|---|---|---|

| État - budget général | 11,1 | 13,3 | 17 |

| État- transition énergétique | 6,1 | 7,2 | 7,2 |

| Sous-total État | 17,2 | 20,5 | 24,2 |

| Départements | 6 | 5,9 | 5,9 |

| Régions | 5,6 | 5,8 | 5,8 |

| AFITF | 1,1 | 1 | 1,2 |

| Total général | 30,5 | 33,8 | 37,7 |

La TICPE est un impôt indirect qui s'applique à tous les produits pétroliers (essence, gazole, fioul, etc.). Montant fixe perçu par litre vendu, la TICPE est constante pour une année donnée (montant inscrit dans la loi de finances). De ce fait, elle ne subit pas l’impact des fluctuations des prix du brut et des coûts de raffinage et de distribution[13].

Cette taxe a évolué dans le temps avec la prise en charge spécifique de certaines dépenses. Elle est partagée entre l'État (60 % environ en 2018) et divers affectataires (40 %), dont les collectivités territoriales. Ces affectations permettent essentiellement de compenser des transferts de compétences liés à certaines lois de décentralisation.

- État (un peu moins de 60 %, dont la ressource affectée à la transition écologique)

- Départements depuis 2004 (transferts de compétences en matières d'aides sociales RMI et RMA à la suite de la loi Libertés et Responsabilités Locales (LRL),

- Régions depuis 2005 pour compenser les transferts de compétences liés à la même loi de 2004 et depuis 2015 pour compenser certaines compétences transférées par la loi du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et par la loi du portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), c’est-à-dire principalement le transfert, à compter du , des services chargés de la gestion des fonds et programmes européens et, à compter du , des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS). Depuis 2006 et la régionalisation de l’assiette de TICPE, les régions d’outre-mer ne perçoivent plus de TICPE dite « LRL » mais de la DGD en compensation des transferts de compétences prévus par la loi LRL (à hauteur de 146,424 M€ en 2016). Chaque région peut moduler à la hausse ou à la baisse sa fraction régionale de tarif de TICPE applicable pour l’année en cours, c’est-à-dire augmenter ou diminuer le tarif régional sur son territoire, ou ne pas moduler et se contenter de percevoir la recette assurée par la fraction régionale de TICPE déterminée par la loi de finances de l’année[55].

- l'AFITF depuis 2015, un fonds qui finance les investissements routiers[53].

Composante carbone

La TICPE intègre depuis 2014 une composante carbone, pour moduler la fiscalité des différents produits en fonction des émissions de CO2.

Une politique de transition énergétique est en effet lancée en 2012 par le nouveau président de la République de l’époque, François Hollande[Note 3] - [56] - [Note 4] - [57]. La « Stratégie nationale 2015-2020 » engage la France dans une phase de transition qui est déclinée dans plusieurs lois, dont la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique[58]. Pour modifier les comportements en matière d’émissions de CO2, une taxe proportionnelle au contenu en CO2 est instaurée en 2014 en France pour les combustibles fossiles, sous la forme d'une composante carbone dans les taxes intérieures de consommation d'énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon). De 7 € au départ, la valeur de la tonne de CO2 (tCO2) est portée progressivement à 30,5 € en 2017, avec un objectif de 100 € en 2030. Compte tenu des cours bas du pétrole et du gaz, cette hausse de la fiscalité est d’abord peu ressentie, mais une disposition de la loi de finances pour 2018 donne un coup d'accélérateur à l'augmentation de la taxe : le texte prévoit qu'elle soit multipliée par presque trois en 5 ans pour atteindre 86 €/tCO2 dès 2022, contre 65 €/tCO2 initialement prévu dans la loi du [59]. Cette dernière décision concerne toutes les énergies fossiles, dont les carburants.

Le tableau ci-dessous présente les évolutions des taxes intérieures pour quelques produits énergétiques entre 2013 et 2022, à la suite de l’introduction de la composante carbone et des autres mesures adoptées dont le rattrapage de la fiscalité entre l’essence et le gazole (+2,6 c€/l pour le gazole chaque année de 2018 à 2021)[60].

| 2013 | 2014 (1er avril) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Gazole (c€/l) | 42,84 | 42,84 | 46,82 | 49,81 | 53,07 | 59,4 | 64,76 | 70,12 | 75,47 | 78,23 |

| Supercarburants SP95-E5 et SP98 (c€/l) | 60,69 | 60,69 | 62,41 | 64,12 | 65,07 | 68,29 | 70,67 | 73,05 | 75,43 | 77,8 |

| Supercarburant SP 95-E10 (c€/l) | 60,69 | 60,69 | 62,41 | 62,12 | 63,07 | 66,29 | 68,67 | 71,05 | 73,43 | 75,8 |

| Gaz naturel carburant (€/100 m3) | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |

Dans son rapport de présentation du projet de loi de finances 2018, le sénat (de majorité de droite) dénonce le fait que ces mesures provoqueront, sur la période 2018-2022, une hausse massive de 46 milliards d'euros des prélèvements obligatoires pesant sur les contribuables, ménages comme entreprises. L'impact sur le budget annuel moyen des ménages serait de 79 euros par an en 2018 et de 313 euros par an en 2022, dont 238 euros pour l'accélération de la trajectoire de la composante carbone et 75 euros pour le rattrapage gazole essence. Ces moyennes dissimulent en outre de très grandes disparités selon le mode de chauffage, la motorisation ou bien encore le lieu de vie des ménages. Il dénonce également l'insuffisance des contreparties supposées en atténuer les effets[61].

Le , l'exécutif décide d'annuler l'augmentation des taxes en lien avec la transition écologique pour l'année 2019[34].

Secteurs d'activités exonérés de la TICPE

Plusieurs secteurs d’activité économique bénéficient de réductions ou d’exonérations de TICPE : transporteurs routiers et exploitants de transport, exploitants de taxis, exploitants agricoles, transport fluvial de marchandises, transport aérien, navigation maritime, véhicules affectés à la collecte de lait en zone de montagne, activités des entreprises grandes consommatrices d’énergie. Par ailleurs la TICPE n'est pas applicable dans les DOM pour lesquels il existe des taxes locales sur les carburants notamment la taxe spéciale de consommation, fixée par le conseil régional[62].

Part de la TICPE dans le budget de l'État et dans les prélèvements obligatoires

La TICPE (TVA non comprise) a rapporté en 2017 30,5 milliards dont 17,2 milliards d'euros affectés au budget de l'État, dont les recettes s'établissaient à 334 milliards d'euros. Cette taxe se place donc derrière la taxe sur la valeur ajoutée (152,4 milliards d'euros), l'impôt sur le revenu (73,0 milliards d'euros) et l'impôt sur les sociétés (35,7 milliards d'euros)[54].

La totalité des prélèvements obligatoires s'élevait en France en 2017 à 1 038 milliards d'euros, soit 45 % du Produit intérieur brut, se répartissant en 63 % d'impôts (653 Md€) et 37 % de cotisations sociales (384,5 Md€)[54]. En 2017, la TICPE (30,5 Md€ en 2017) représentait 5 % des impôts et 3 % de la totalité de ces prélèvements obligatoires[54].

Répartition des recettes de l'État en France en 2017. La TICPE représente 5 % de ce budget. |

Répartition des prélèvements obligatoires en France en 2017. La TICPE représente 3 % de ces prélèvements[Note 5]. |

TSC (dans les DOM)

La TICPE n’est pas applicable dans les départements d'outre-mer où une taxe spéciale de consommation (TSC) est perçue sur les essences, les supercarburants, le gazole et les émulsions dans du gazole. Elle alimente le budget des Conseils régionaux, qui fixent les taux et les exonérations applicables à ces produits. Dans tous les cas, le taux de TSC retenu par les Conseils régionaux pour un produit ne peut excéder le taux de taxe intérieure de consommation (TIC) figurant au tableau B de l'article 265 du code des douanes fixé pour le même produit en métropole[63] - [64].

TVA

Le taux de TVA est stable à 20 % depuis 2014, après avoir été à 19,6 % entre 2000 et 2014. Elle est de 13 % sur les carburants vendus en Corse.

Part des taxes sur les carburants dans l'Union européenne en 2018

Selon une étude réalisée par la Chambre des communes au Royaume-Uni, tous les pays de l'Union européenne ont en un taux de taxe supérieur à 52 % du prix à la pompe. Concernant le SP 95, la France se situe en 8e position avec 64 % de taxes derrière les Pays-Bas (68 %), la Grèce (66 %), la Finlande (66 %), l'Italie (66 %), la Grande-Bretagne (65 %), l'Allemagne (65 %), et la Belgique (65 %). . Concernant le gazole, elle se situe en 4e position derrière la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Italie.

Prix par territoire

Prix par département de France métropolitaine

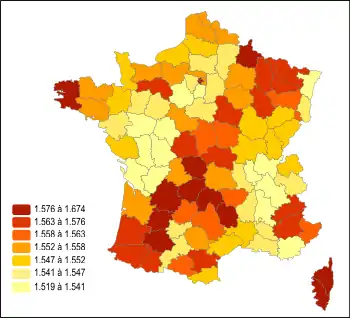

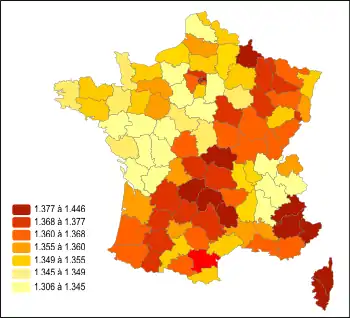

Les prix varient de manière importante d'un département à l'autre. L'étude réalisée en 2012 à la suite du pic historique de 2012 apporte un éclairage sur cet aspect. Bien que ces cartes soient réalisées pour un mois donné, , et qu'elles ne peuvent pas être transposées pour un quelconque autre mois et a fortiori plusieurs années après où le prix du produit brut, les taxes et la concurrence entre les distributeurs sont différents, elles illustrent l'existence d'importants écarts. Il existait alors près de 15 c€/l d'écart entre le département le moins cher (Charente-Maritime) et le département le plus cher (Paris) pour le gazole, et 18,5 c€/l entre le département le moins cher pour le SP 95 (Charente) et celui le plus cher pour ce carburant (Paris)[65].

Pour le gazole, les 10 départements les moins chers étaient en : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Finistère, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Ardèche, Vienne, Ain et Cher. Les 10 départements les plus chers étaient : Paris, Hauts-de-Seine, Cantal, Alpes-Maritimes, Lozère, Allier, Seine-Saint-Denis, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes Alpes et Corrèze[65].

Pour le sans plomb 95, les 10 départements les moins chers étaient en : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Essonne, Indre-et-Loire, Eure-et-Loir, Maine-et-Loire, Vienne, Drôme et Cher. Les 10 départements les plus chers étaient : Paris, Lozère, Cantal, Hauts-de-Seine, Gers, Corrèze, Alpes-de-Haute-Provence, Allier, Lot-et-Garonne et Creuse[65].

Plusieurs explications sont avancées dans l'étude de 2012 pour expliquer ces écarts[66] :

- les départements de la région Poitou-Charentes figurent parmi les moins chers pour les deux carburants en raison du niveau régional de la fiscalité additionnelle à la TICPE. Poitou-Charentes ayant choisi de ne pas appliquer la modulation possible de TICPE (jusqu'à 2,5 c€/litre), c'est logiquement que Charente, Charente-Maritime et Deux-Sèvres occupent les premières places des classements ;

- l'éloignement par rapport aux raffineries essentiellement situées sur le littoral et aux ports d'importations de produits raffinés ;

- la présence plus ou moins forte de la grande distribution qui joue peut-être un rôle dans les différences de prix observées ;

- Paris et la Corse sont des territoires nécessitant une analyse spécifique.

Carte des prix du SP 95 en juin 2012. |

Carte des prix du gazole en juin 2012. |

Prix sur autoroutes

Les carburants sont en moyenne plus chers sur autoroutes. L'étude réalisée en 2012 par l'État évalue à 10 c€ par litre l'écart moyen sur le gazole qui représente très nettement le principal carburant distribué sur autoroute auprès des transporteurs. L'écart moyen apparaît un peu plus faible pour le SP 95 à hauteur de 7,3 c€ par litre[67]. Une étude similaire réalisée en 2014 par l'association de consommateurs CLCV évalue cet écart à 12 c€ pour le gazole[68].

Deux facteurs relatifs à des surcoûts d'exploitation peuvent expliquer l'existence de prix plus élevés sur autoroutes[69] :

- les redevances dues par les exploitants aux sociétés concessionnaires d'autoroutes. En 2012, les redevances pétrolières se situaient entre 6 et 25 €/m3 j soit un coût au litre compris entre 0,6 et 2,5 c€/litre ;

- l'exigence contractuelle pour les exploitants d'une ouverture 24h/24 et de la mise à disposition de services aux usagers de l'autoroute.

Selon la CLCV, Le facteur le plus important reste néanmoins l'intensité de la concurrence locale. Une station pourra pratiquer un prix élevé si la concurrence locale sur le tronçon d’autoroute est faible. Les tronçons d'autoroutes les plus chers sont ceux où la densité de stations est faible (généralement des autoroutes moins fréquentées que la moyenne). Les tronçons où les prix sont plus faibles se situent là où la densité est forte (A6 Paris-Lyon) et là où la présence de stations de la grande distribution sert d'aiguillon concurrentiel (A1 Lille-Paris par exemple)[68] - [70].

Prix dans les DOM

Le marché de la vente des carburants dans les DOM présente des spécificités. Il est monopolistique par ses acteurs privés de l'importation-raffinage-stockage, où Total tient une large place. Il est administré par l'État, avec une fixation des prix, au travers de la taxe spéciale de consommation (TSC), dont le taux est modulé par les conseils régionaux. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois dans des îles où le chômage est élevé, avec par exemple 3 600 pompistes, et 300 employés à la raffinerie de la SARA en Martinique en 2014.

Cette situation est très ancienne. Dès sa création par l’ordonnance du [71], le droit de la concurrence français prévoit la possibilité d’exceptions au principe général de la libre fixation des prix par le jeu du marché. Ainsi, l’actuel article L. 410-2 du Code de commerce indique, en son deuxième alinéa, que les prix peuvent être réglementés « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires ». C’est alors un décret en Conseil d’État qui fixe le prix, et l’Autorité de la concurrence doit au préalable avoir été consultée. Ainsi, depuis 1988 et sans qu’aucune interruption n’ait été observée, les prix des carburants sont réglementés dans les DOM, alors que leurs prix ne sont pas encadrés en métropole[72].

Cet encadrement a néanmoins un effet pervers, celui de ne pas bénéficier immédiatement de la baisse mondiale des cours du baril. Une crise apparaît ainsi en 2008 avec la diminution très sensible des prix à la pompe en métropole, à la suite de la baisse des cours mondiaux du pétrole, sans aucun effet dans les DOM, du fait notamment des décalages imposés par l’encadrement des prix. Les premières protestations apparaissent dès à La Réunion, puis en Guyane en novembre et aux Antilles début 2009. La contestation se généralise à l’ensemble des prix et plus seulement à ceux des carburants, débouchant sur une crise ultramarine générale et la mise en place des États-généraux de l’Outre-mer[73]. Deux décrets régissant les marchés de carburants aux Antilles-Guyane[74] et à La Réunion[75] sont publiés en 2010 pour améliorer la réactivité des pouvoirs publics. Ils sont suivis en 2012 d'un décret spécifique à Mayotte, à la suite de la départementalisation de ce territoire qui a eu lieu le [76].

À la suite de mouvements de blocage en 2013, une nouvelle réforme intervient en 2014 pour limiter les marges des compagnies pétrolières actionnaires de la Société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA), chargée de l'approvisionnement en carburant des trois départements des Antilles-Guyane. Des arrêtés fixent « à 9 % le taux de rémunération des capitaux » monopolistiques, tant aux Antilles-Guyane que dans l'océan Indien, afin de « préserver le modèle social », avec le système de « gérance libre » et d'employés[77].

Information du consommateur

Affichage des prix

Depuis l'arrêté du , les prix doivent être affichés et visibles depuis la voie publique et sur autoroutes. Le carburant est le seul bien pour lequel l'affichage des prix doit être réalisé de manière aussi ouverte : sur des « totems » de plusieurs mètres de haut, visibles depuis la voie publique avant l'entrée sur les pistes des stations. C'est cette obligation d'affichage, faisant des carburants l'annonce de prix la plus visible des produits du super ou de l'hypermarché, qui les a conduits à jouer le rôle de produit d'appel qui est à présent le leur[66].

Le même texte réglemente l'annonce des prix du carburant sur les autoroutes, où les prix pratiqués par les stations doivent être indiqués aux entrées principales et au moins 500 m avant chaque station. De même, les stations situées à moins de 10 km des sorties en dehors de l'autoroute peuvent demander à informer les usagers de l'autoroute. Cette pratique est, toutefois, assez rare[66].

Site Internet - www.prix-carburants.gouv.fr

Un site Internet dédié à la connaissance des prix des carburants, prixdescarburants.info, est mis en service en 2007 à la suite de l'arrêté du . Toutes les stations service distribuant plus de 500 m3 de carburants par an ont l'obligation réglementaire de déclarer leurs prix sur ce site à chaque changement. Certaines stations distribuant moins de 500 m3 renseignent, toutefois, la base de manière volontaire. Au total, un peu moins de 10 000 stations sur 12 000 existantes figuraient en 2012 dans la base[66]. Les services de contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRFJ) assurent de façon permanente un contrôle du respect de l'obligation d'affichage et de la cohérence entre les prix du « totem » et les prix déclarés au site[66] - [78] - [79].

Prix et consommation

Pour comparer les prix des différents carburants il peut être pertinent de tenir compte de leur pouvoir énergétique : par exemple, pour les véhicules à moteur à essence, on peut parcourir plus de kilomètres avec un plein de SP98 qu'avec le même volume de SP95, et malgré un prix au litre plus élevé, il peut être plus économique d'utiliser le SP98.

Infrastructures de production et de distribution

En France métropolitaine, la production et la distribution de produits pétroliers repose en 2016 sur un réseau de 8 raffineries, 9 sites pétrochimiques, 191 dépôts et 11 356 stations-service[80].

Raffineries et dépôt pétroliers

Entre 2009 et 2015, les capacités de raffinage en France sont passées de 98 Mt avec 13 raffineries en activité (12 en métropole) à 69 Mt avec 9 raffineries (8 en métropole), soit une baisse de capacité de près de 30 %. Huit sont situées en France métropolitaine : Port-Jérôme-Gravenchon (Esso), Gonfreville-l'Orcher (Total), Grandpuits (Total), Donges (Total), Feyzin (Total), Fos-sur-Mer (Esso), Martigues-Lavéra (Petroineos), Provence-la Mède (Total). La majorité de ces raffineries se trouve à proximité des principales zones portuaires (Marseille, Le Havre, Nantes-Saint-Nazaire). Une est en Martinique : la raffinerie SARA, qui alimente les trois départements français d'Amérique (Martinique, Guadeloupe et Guyane)[81].

Outre le problème de surcapacité structurelle du secteur, les raffineries françaises pâtissent d’une inadaptation de leur production à la demande en carburants : elles produisent trop d'essence (les surplus étant exportés) et pas assez de gazole (ce qui implique des importations massives de ce carburant)[80].

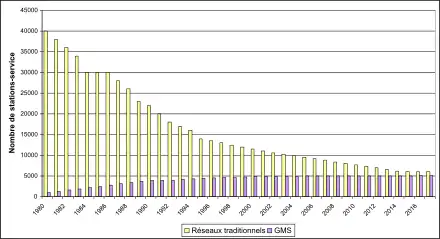

Stations-services

La France comptait 47 500 stations-service en 1975, 41 500 en 1980 contre moins de 12 000 en 2011[82] et 11 147 en 2017[83]. Les disparitions nettes se poursuivent sur un rythme moyen de 250 stations-service par an. Il s'agit essentiellement d'indépendants, soit dépourvus de marque, soit dotés d'une marque mais fixant librement leurs prix.

Le poids des grandes et moyennes surfaces (GMS) s'est nettement accru sur toute la période : moins de 1000 en 1975 contre plus de 4 900 en 2011 et 5116 en 2017, soit 46 % du nombre des stations-services[82]. La grande distribution est la seule à continuer de créer de nouveaux points de vente de carburant : + 12 entre 2010 et 2011[82], + 19 entre 2016 et 2017[83]. Il est possible qu'une partie des stations-services disparues aient été touchées par certaines exigences réglementaires telles que l'obligation de disposer de cuves à double enveloppe, posée par un arrêté dès 1998. Mais c'est principalement sous l'effet de la concurrence que se sont effectuées ces restructurations[83].

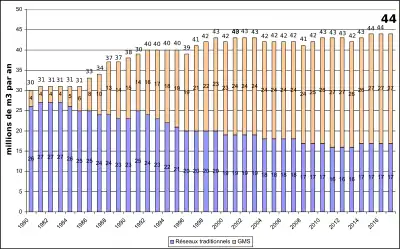

Évolution du volume de carburants vendu en stations-services par type de distributeur. |

Évolution du nombre de stations-services par type de distributeur. |

Organisation en cas de perturbation de l'approvisionnement ou de la distribution

En cas d'interruption des approvisionnements extérieurs (crise internationale, catastrophe naturelle, etc.), la France dispose d'une réserve stratégique de pétrole, un stock de pétrole à la disposition d'un État, détenu soit directement par lui, soit par une compagnie pétrolière dans le cadre de contraintes imposées par l'État. Cette obligation est créée par la loi du , complétée par le décret du [84] - [85]. Chaque société distribuant des carburants en France doit mettre à disposition en permanence un volume équivalent à 29,5 % de ses ventes de l'année précédente (soit légèrement plus que les 90 jours demandés par l'AIE)[86].

Ces stocks correspondent à quatre-vingt-dix jours d’importations journalières moyennes nettes ou soixante et un jours de consommation intérieure journalière moyenne. La Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (Sagess), qui a pour mission de constituer et de conserver ces stocks précise qu'ils représentaient 13,7 millions de tonnes d’hydrocarbures en 2015, qui se répartissent ainsi : 45 % de gazole, 33 % de brut, 9 % de fioul domestique, 7 % d’essence et 6 % de carburéacteurs [87]

Ces stocks collectifs sont régulièrement utilisés pour parer aux blocages sociaux de la distribution pétrolière, utilisés de façon récurrente comme moyen de pression politique en France (1992, 1995, 1998, 2005[Note 6], 2010[Note 7], 2016[88])[87].

Effet sur le budget des ménages

Pour les ménages les moins aisés, à court terme, une hausse des prix des carburants ne permet pas de changer de véhicule. Elle nécessite de réduire les déplacements ou bien d'avoir recours au covoiturage. Une alternative consiste à réduire la vitesse pratiquée (ou a adopter une écoconduite)[89].

Les ménages aisés sont moins sensible à l'évolution des prix des carburants à court terme[89].

Pour les évolutions à long terme, deux modèles sont utilisés : un comparant l'évolution du prix du carburant au litre, et un autre comparant l'évolution du prix du carburant aux cent kilomètres parcourus[89].

Entre 1985 et 2006, la hausse des prix a conduit les ménages à réduire leur consommation kilométrique de 18% pour les véhicules essence, et de 34% pour les véhicules diésels[89].

On estime que sur une longue période, une hausse de 10% du prix du carburant peut permettre d'atteindre une baisse de 6% de la consommation de carburant par les ménages[89].

Toutefois, avec les transports en commun, les ménages urbains peuvent plus facilement s'adapter à l'évolution des prix que ne peuvent le faire les ménages ruraux[89].

Entre 2012 et 2016, la baisse du prix des carburant a conduit à délaisser le transport ferroviaire en faveur du transport routier[90].

Manifestations liées au prix des carburants

Depuis les premières utilisations des véhicules à moteurs et l'instauration de taxes associées aux carburants de ces véhicules, des mouvements de protestation plus ou moins violents sont apparus périodiquement, des conflits souvent révélateurs de difficultés plus profondes.

Premiers soubresauts

Les 23 et , les chauffeurs de taxis français font leur première grève, pour protester contre l’augmentation de la taxe sur le benzol, une mesure qui venait d'être décidée par décret du . Deux ou trois cents grévistes parcourent l'avenue de la Grande Armée, crevant les pneus des chauffeurs de taxi réfractaires[91].

En 1933, une manifestation a lieu à Lille contre la taxation jugée excessive du prix de l'essence[92].

Le pétrole reste longtemps une denrée peu chère. Ainsi, entre 1930 et 1973, son cours n'évolue qu'entre 10 et 15 dollars le baril (dollars 2004). La création de l'OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) le par le Venezuela, l'Arabie saoudite, l'Irak, l'Iran et le Koweit n'entraîne pas de modification des prix. Cette période 1930-1970 ne suscite donc pas de revendications sur les prix des carburants[19].

Années 1980 : conséquences des deux premiers chocs pétroliers

La hausse des prix des carburants débute à partir de 1973, c’est-à-dire avec le premier choc pétrolier. Elle est constante jusqu’en 1980, où apparaît une légère baisse, avant de repartir à la hausse[18].

La révolution iranienne en 1979 puis la guerre entre l'Iran et l'Irak en provoquent un deuxième choc pétrolier en raison de la réduction considérable des exportations de ces pays : le baril de pétrole passe de 14 dollars courants en 1978 à 35 dollars courants en 1981, soit une multiplication par 2,7[19]. Les premiers grands conflits entraînant un blocage du pays ou de certains secteurs d'activités du pays interviennent alors. En 1980, le secteur de la pêche se mobilise tant en France que dans toute l'Europe et bloque l'ensemble des côtes françaises. Si le conflit n'est pas en totalité attribuable aux carburants, la première cause est bien la hausse brutale du coût des carburants qui a détérioré les comptes d'exploitation avec une perte de 12 % du chiffre d'affaires en 1978 et plus de 20 % en 1980. L'autre cause est un effondrement du marché dû à des importations massives de poisson étranger qui cassent le marché intérieur (cabillaud d'Islande, merlu d'Argentine et d'Afrique du Sud, etc). Le bilan du conflit est lourd et négatif, les revendications prioritaires n'étant pas satisfaites : pas d'aide aux carburants, rien contre les importations[93].

D'autres professions bénéficient néanmoins de ce mouvement de mécontentement : les chauffeurs de taxi obtiennent, en 1982, le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants, dans la limite de 5 000 litres par véhicule et obtiennent la récupération de la TVA[94], des avantages toujours en vigueur en 2018[95].

Années 1990

Les prix du brut chutent entre 1981 et 1986 puis entrent dans une période de forte volatilité en 1990-1991, l'invasion irakienne du Koweït ayant entraîné une hausse du prix du pétrole entre août et [19], et une flambée des prix des carburants qui met à nouveau en ébullition le secteur de la pêche en 1994. Le Palais du Parlement de Bretagne à Rennes est en particulier incendié, détruisant partiellement l'édifice, mais l'intervention des sapeurs-pompiers permet néanmoins de sauver les œuvres d'art[96] - [97]. En 2000 un nouveau conflit enflamme les marins-pêcheurs et conduit au blocage de l'ensemble des ports de commerce. Les agriculteurs entrent dans le conflit et installent des barrages filtrants dans certaines régions. La revendication pour une baisse des taxes, qui représente alors entre 65 et 70 % du prix du litre de carburant, est relayée par les Automobile Club de France dont le président, Christian Girondeau, fustige la TVA sur l'essence qui s'applique non seulement sur le produit, mais aussi sur la TIPP (devenue aujourd'hui TICPE)[98], une situation toujours d'actualité en 2018 même si le Sénat a vainement tenté de supprimer la TVA sur la TIPP en 2005[99].

Années 2000

Depuis 2000, les prix du pétrole et des produits dérivés connaissent une hausse durable et provoquent de nouveaux mécontentements. Mais la flambée du prix du pétrole n'est que le détonateur d'une crise profonde.

Crise de 2004

En 2004, la hausse d'environ 20 % du prix du gazole en début d'année déclenche à l'automne une série de protestations de la part de pêcheurs, agriculteurs et routiers en France. Plusieurs grands ports de Méditerranée sont bloqués par les marins-pêcheurs qui finissent par obtenir un plan d'aide pour atténuer les effets des hausses du gazole. Les agriculteurs obtiennent par la suite le remboursement de la TIPP à hauteur de 5 cents d'euro par 1 000 litres. Les transporteurs routiers et les bateliers du transport fluvial obtiennent du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin (sous la présidence de Jacques Chirac) des mesures compensatrices, en particulier la baisse de la TIPP[100].

La crainte des artisans pêcheurs est, en 2005, de voir les armements croître et multiplier, dans un contexte concurrentiel non maîtrisé[101]. Les transporteurs routiers bénéficient en 2006 d'un mécanisme de répercussion leur permettant d’indexer leurs contrats sur les prix du gazole[94].

Crise de 2008

En 2008, le prix du baril de pétrole double à la suite de conflits dans des pays producteurs de pétrole (des attentats en Irak, des troubles sociaux au Venezuela ainsi qu'au Nigeria), et plusieurs secteurs manifestent alors leur mécontentement par des grèves ou des manifestations. Le mouvement est lancé une nouvelle fois par les marins-pêcheurs qui bloquent des accès routiers aux dépôts pétroliers. Sur la façade Atlantique, le port des Sables d'Olonne reste paralysé pendant près de 15 jours[100]. Le mouvement est suivi par les voisins européens italiens, espagnols et portugais[102]. Transporteurs routiers, taxis et ambulanciers suivent pour réclamer une détaxe des carburants[103] - [104]. Le gouvernement concède une "aide aux équipages" pour les pêcheurs, permettant de ramener le coût du gazole à 0,40 euro le litre, alors qu'il dépassait les 1,40 euro. Le gouvernement de François Fillon (sous la présidence de Nicolas Sarkozy) annonce le des aides pour les transporteurs mais peine à convaincre. Après un ultime blocage des routes le , le mouvement cesse, juste avant la période des départs en vacances[100]. En tout état de cause, la crise des subprimes qui suit ce troisième choc pétrolier fait chuter le cours du baril pétrole, qui perd près de 100 dollars dans les derniers mois de 2008, et apaise les grognes[105].

Mouvement des gilets jaunes

Le mouvement des gilets jaunes est lancé en , par le biais des réseaux sociaux. Le prix à la pompe et l'augmentation des taxes sur le carburant en lien avec la transition écologique pour l'année 2019[34] aggrave les inquiétudes et le nombre de manifestants. Le Premier ministre Édouard Philippe annonce alors le un moratoire de six mois sur les prix du gaz, de l'électricité et la hausse de la taxe sur les carburants prévue le [32] - [33]. Le lendemain , l'exécutif annule purement et simplement ces augmentations de taxe carburant pour toute l’année 2019[34]. Mais le mouvement ne s’arrête pas car l'ensemble des revendications des gilets jaunes, au-delà du prix des carburants, portent sur de multiples autres revendications, comme sur des questions de pouvoir d'achat.

En 2020, le carburant redescend au prix de 2017.

En 2021, interrogé sur le mouvement des gilets jaunes, le président Emmanuel Macron critique l'augmentation trop rude de la taxe: «Si vous allez à la Maison-Blanche ou au palais de l'Élysée pour dire : “maintenant, il va falloir vous adapter et payer plus cher”, je peux vous assurer que vous accroîtrez les inégalités sociales»[106].

Notes et références

Notes

- La valeur est donnée ici en moyenne mensuelle. Si l'on se réfère à des moyennes hebdomadaires, le pic est obtenu semaine 41 avec 1,533 1 €/l pour le gazole et 1,573 5 €/l pour le SP 95 (E5/E10)

- La Croatie, ayant adhéré à l'Union européenne en 2013, ne figure pas dans le tableau de la Chambre des communes pris comme référence qui a été établi sur la base des cours de .

- En , celui-ci s’engage à « changer des modes de prélèvement [pour] peser sur les choix, taxer moins le travail, plus les pollutions ou les atteintes à la nature, dissuader les mauvais comportements, encourager les innovations, stimuler les recherches, accélérer les mutations »

- Lors de la Conférence environnementale de 2012, le gouvernement décide d'établir une « feuille de route » sur le sujet. Pour cela, cinq tables rondes sont organisées avec pour thèmes la transition énergétique, la biodiversité, les risques sanitaires, la fiscalité écologique et la gouvernance environnementale

- Les Administrations publiques locales (APUL) sont constituées par les collectivités territoriales (régions, départements, communes, collectivités à statut particulier, collectivités d'outre-mer) et par divers organismes d'administration locale (régie de transport municipal, SDIS, chambre de commerce, etc.).

- Dans les semaines qui suivirent l’ouragan Katrina, quand des plates-formes pétrolières avaient été endommagées

- Lors des grèves contre la réforme des retraites

Références

- « Les carburants : une source d'énergie chimique », un article CultureSciences-Chimie de l’École normale supérieure-DGESCO

- Xavier Montagne, « Carburants-introduction », sur https://www.techniques-ingenieur.fr/, (consulté le )

- Xavier Montagne, « Carburants-classification », sur https://www.techniques-ingenieur.fr/, (consulté le )

- Xavier Montagne, « Carburants pour moteurs à allumage commandé », sur https://www.techniques-ingenieur.fr/, (consulté le )

- Xavier Montagne, « Carburants pour moteurs diesel », sur https://www.techniques-ingenieur.fr/, (consulté le )

- Xavier Montagne, « Carburéacteurs », sur https://www.techniques-ingenieur.fr/, (consulté le )

- « Idée reçue : « Les biocarburants et carburants fossiles ne se mélangent pas » », sur https://www.connaissancedesenergies.org/ (consulté le )

- Baudet, Pierre-Alain, « Bilan des politiques d'économie de l'énergie dans trois pays : Rfa, France, Italie (1973-1977) », Économie & prévision, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 38, no 1, , p. 35–64 (DOI 10.3406/ecop.1979.2321, lire en ligne, consulté le ).

- Mérenne, E., « Les transports et la consommation d'énergie », Géocarrefour, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 51, no 4, , p. 387–399 (DOI 10.3406/geoca.1976.1179, lire en ligne, consulté le ).

- « Histoire de la distribution des carburants », sur https://www.egedis.com/ (consulté le )

- « 29 janvier 1985 France. Libération du prix des produits pétroliers », sur universalis.fr (consulté le ).

- « Le prix de l’énergie fait plonger le déficit commercial français à 71 milliards d’euros au premier semestre 2022 », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Structuration des prix de l'essence et du gazole en France », sur https://www.connaissancedesenergies.org/, (consulté le )

- « Cours du pétrole et prix à la pompe », sur https://www.inc-conso.fr/, (consulté le )

- « Prix et marges dans la distribution des carburants », sur http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/, (consulté le ), dia.13

- « L’évolution du cours du baril de pétrole brut », sur https://www.planete-energies.com/, (consulté le )

- « Chocs et contre-chocs pétroliers depuis 1973 », sur https://prixdubaril.com/, (consulté le )

- Jean-Baptiste Noé., « Évolution du prix de l’essence (1960-2008) », sur https://www.contrepoints.org/, (consulté le )

- Sénat, « Rapport sur les perspectives d'évolution du prix des hydrocarbures à moyen et long terme, », sur https://www.senat.fr/, (consulté le )

- « Prix du baril », sur https://prixdubaril.com/, (consulté le )

- « Décret no 90-701 du 8 août 1990 relatif aux prix de vente des produits pétroliers », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- « Prix de vente des produits pétroliers », sur https://www.senat.fr/, (consulté le )

- « Prix de l'essence : qui dit vrai ? », sur https://www.lemonde.fr/, (consulté le )

- « Qu’appelle-t-on le mécanisme de « TIPP flottante » ? », sur https://www.connaissancedesenergies.org/ (consulté le )

- « Recours aux stocks stratégiques de pétrole : un signe politique », sur https://www.lemonde.fr/, (consulté le )

- Daniel Krajka, « Les stocks stratégiques enrayent la hausse du pétrole », sur http://indices.usinenouvelle.com/, (consulté le )

- Robert Jules, « Le pari risqué du recours aux stocks stratégiques de pétrole », sur https://rmc.bfmtv.com/, (consulté le )

- Muriel Boselli et Marion Douet, « Pas de recours aux stocks stratégiques de pétrole pour Hollande », sur https://rmc.bfmtv.com/, (consulté le )

- « Les premières mesures du président Hollande », sur https://www.bfmtv.com/, (consulté le )

- Lilian Alemagna, « Sur les carburants, Macron renfloue la taxe flottante », sur https://www.liberation.fr/, (consulté le )

- « Prix de vente moyens nationaux des carburants routiers », sur http://www.prix-carburants.developpement-durable.gouv.fr/ (consulté le )

- « Gilets jaunes : en quoi consiste le moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants ? (et combien ça coûte) », sur https://www.lci.fr/, (consulté le )

- « Gilets jaunes: Édouard Philippe annonce le gel des hausses de prix sur les carburants, le gaz et l’électricité », sur http://lavdn.lavoixdunord.fr/, (consulté le )

- (id) Arthur Berdah, Marcelo Wesfreid, « «Gilets jaunes» : Macron annule la hausse des taxes et corrige Philippe », sur http://www.msn.com/, (consulté le )

- « De l'essence à moitié prix est disponible en France et pas chez nous : le bioéthanol, vraiment une solution moins chère et plus propre? », sur RTL Info (consulté le ).

- « Mise en œuvre de la remise de 15 centimes d’euro par litre pour l’acquisition de carburants », sur Ministères Écologie Énergie Territoires (consulté le )

- Adrien Sénécat, « Les taxes ne sont pas la première cause de la flambée du prix de l’essence et du diesel », sur https://www.lemonde.fr/, (consulté le )

- Jean Fourastié, Béatrice Bazil, Pourquoi les prix baissent, Paris, Hachette, 1984

- Jean-Baptiste Noé, « Quelle évolution pour le prix de l’essence ? », sur https://www.jbnoe.fr/I, (consulté le )

- « Définition - Prix courants - prix constants », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Évolution du prix de l'essence en France (1960-2007).

- .

- Érosion monétaire.

- « Prix du carburant : l'essence plus chère en 2018 ou en 1980 ? », sur le site du quotidien France-Soir, (consulté le ).

- Évolution du SMIC en France (1960-2007).

- Évolution du SMIC en France (2007-2017).

- « Carburants : paye-t-on vraiment plus cher qu'il y a 40 ans ? », sur le site de la chaîne de télévision France Info, (consulté le ).

- Cédric Mathiot, « Carburants : paye-t-on vraiment plus cher qu'il y a 40 ans ? », sur le site du quotidien Libération, (consulté le ).

- Panorama énergie-climat 2016, p. 157

- Antony Seely, « Taxation of road fuels », sur http://researchbriefings.files.parliament.uk/, (consulté le )

- « Carburants : en Europe, la France n'est pas le pays le plus cher », sur https://www.ladepeche.fr/, (consulté le )

- Antony Seely, « Evolution prix maximums des carburants en Belgique. », sur https://www.petrolfed.be/, (consulté le )

- « Recettes de l'AFITF », sur http://www.afitf.net/ (consulté le )

- « Rapport général de l'Assemblée nationale sur le Projet de loi de finances 2019 », sur http://www.assemblee-nationale.fr/ (consulté le )

- Christophe Conti, Amélie Lenes T, Michaë L Griffaud, Leila Hachemi, Isabelle Monteillet, Beatrice Leurent (DGCL), « Les transferts, extensions et créations de compétences », sur https://www.collectivites-locales.gouv.fr/, (consulté le ), p. 4

- Stéphanie Senet (2013), L'OCDE appelle à réformer la fiscalité écologique ; Journal de l'Environnement ; article daté 2013-02-20, consulté 22 novembre 2018

- Certaines entreprises suivent le mouvement ; La transition écologique pousse les entreprises à des alliances inédites, La tribune, 2013-02-12

- Rachida Boughriet, « la France se dote d'une nouvelle Stratégie nationale pour la transition écologique », sur https://www.actu-environnement.com/, (consulté le )

- Cabinet Lamy Environnement, « La taxe carbone : une taxe qui va enfin compter! », sur apc-climat.fr, (consulté le )

- « Fiscalité des énergies », sur https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/, (consulté le )

- Jean-François Husson, rapporteur spécial, « Mission « Écologie, développement et mobilité durables » - Programmes 113, 181, 174, 345, 217 - CAS « Transition énergétique », « Aides à l'acquisition de véhicules propres » et « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurales (FACé) » », sur https://www.senat.fr/ (consulté le ).

- « La fiscalité des produits pétroliers et des carburants », sur https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/, (consulté le )

- « Taxes sur les produits pétroliers : notions essentielles », sur http://www.douane.gouv.fr/ (consulté le )

- « Article 265 du code des douanes », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- Les prix, les marges et la consommation des carburants, p. 151-155

- Les prix, les marges et la consommation des carburants, p. 157

- Les prix, les marges et la consommation des carburants, p. 162

- « Prix du carburant sur les autoroutes », sur http://www.clcv.org/, uillet 2014 (consulté le )

- Les prix, les marges et la consommation des carburants, p. 163

- « Prix du carburant sur les autoroutes - Enquête de la CLCV », sur https://france3-regions.francetvinfo.fr/, (consulté le )

- « Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- Florent Venayre, « Marchés de carburants dans les DOM : Évolution de la réglementation et première application de l'article L. 410-3 du Code de commerce », Revue Lamy de la Concurrence, Editions Lamy/Wolters Kluwer, 2014, 39, p. 142-148, p. 6

- Florent Venayre, « Marchés de carburants dans les DOM : Évolution de la réglementation et première application de l'article L. 410-3 du Code de commerce », Revue Lamy de la Concurrence, Editions Lamy/Wolters Kluwer, 2014, 39, p. 142-148, p. 7

- « Décret n° 2010-1333 du 8 novembre 2010 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans le département de La Réunion.. », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- « Décret no 2010-1332 du 8 novembre 2010 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- « Décret n° 2012-968 du 20 août 2012 réglementant le prix du gaz de pétrole liquéfié dans le département de Mayotte. », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- « Fin de la crise des carburants dans les DOM », sur https://www.lemonde.fr/, (consulté le )

- « Foire aux questions », sur www.prix-carburants.gouv.fr (consulté le )

- « Données publiques », sur www.prix-carburants.gouv.fr (consulté le )

- « Un œil sur la distribution de carburants en France », sur https://www.connaissancedesenergies.org/, (consulté le )

- « Chaîne pétrolière : de l'approvisionnement à la distribution de carburants en France », sur https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ (consulté le )

- Les prix, les marges et la consommation des carburants, p. 145

- « Ventes de carburants routiers et structure du réseau de distribution en France au cours l’année 2017 », sur http://www.ufip.fr/, (consulté le )

- « Décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- « Loi n° 92-1443 du 31/12/1992 portant réforme du régime pétrolier - Mesures d'application », sur https://www.senat.fr/, (consulté le )

- « Un œil sur la distribution de carburants en France », sur https://www.connaissancedesenergies.org/, (consulté le )

- « Face aux grèves des raffineries, l’Etat puise dans ses réserves stratégiques de carburants », sur https://www.lemonde.fr/, (consulté le )

- « Carburant: le gouvernement confirme le recours aux stocks stratégiques », sur https://www.ladepeche.fr/, (consulté le )

- Marical, François, « Consommation de carburant : effets des prix à court et à long terme par type de population », Economie et Statistique, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 446, no 1, , p. 25–44 (DOI 10.3406/estat.2011.9655, lire en ligne, consulté le ).

- « Documents - Cour des comptes », sur ccomptes.fr (consulté le ).

- « 23-24 mai 1911 : grève des chauffeurs de taxi exaspérés qui protestent contre la hausse du prix de l’essence », sur france-pittoresque.com, (consulté le )

- « Les Lillois protestent », Le courrier Ford, (lire en ligne, consulté le )

- Jean-Pierre Corlay, « Le conflit des pêches françaises en 1980 : essai de socio-géographie halieutique », Norois, no 121, , p. 155-169 (lire en ligne, consulté le )

- Sandrine Cochard, « Compensation de la hausse des carburants: à qui le tour? », sur https://www.20minutes.fr/, (consulté le )

- « Remboursement des taxes de carburant pour les taxis », sur http://www.aides-entreprises.fr/ (consulté le )

- Jean-Yves Dartiguenave et André Sauvage, L'incendie du Parlement de Bretagne. La genèse et l'écho d'une catastrophe, Rennes, Editions Apogée, 1999

- « 1994, la manif des pêcheurs, l'incendie du Parlement », sur https://www.ouest-france.fr/, (consulté le )

- Hervé Nathan, « La colère des marins-pêcheurs bloque les ports », sur https://www.liberation.fr/, (consulté le )

- « Proposition de loi visant à diminuer les prix des carburants en supprimant la TVA s'appliquant à la taxe intérieure sur les produits pétroliers », sur https://www.senat.fr/, (consulté le )

- « Carburants en France: des grognes récurrentes contre la hausse des prix », sur https://prixdubaril.com/ (consulté le )

- Robert Belleret, « La grande peur des petits pêcheurs bretons », sur https://www.lemonde.fr/, (consulté le )

- (id) Kumaran Ira et Alex Lantier, « Les protestations contre le prix des carburants se propagent en Europe », sur https://www.wsws.org/, (consulté le )

- J.B., « Les routiers manifestent contre le pétrole cher », sur http://www.lefigaro.fr/, (consulté le )

- « Gazole : vent de révolte », sur https://www.ladepeche.fr/, (consulté le )

- « Protestations contre la hausse du prix du carburant: le spectre du mouvement de colère de 2008 », sur https://www.bfmtv.com/, (consulté le )

- Loris Boichot, «Gilets jaunes» : Macron admet que la taxe sur les carburants était une «erreur» vis-à-vis de la «classe moyenne», sur lefigaro.fr, Le Figaro, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- « Prix des carburants en France, site gouvernemental », sur prix-carburants.gouv.fr (consulté le )

Bibliographie

- sous la coordination de Thomas Renaud, Laurence Rioux, France, portrait social - Édition 2018, Paris, Insee, , 272 p. (lire en ligne)

- N. Guisse - S. Hoibian, Les Français et leurs territoires : vécus et attentes vis-à-vis des pouvoirs publics, Paris, Crédoc, , 141 p. (lire en ligne)

- Panorama énergie-climat - édition 2016, Paris, Ministère de la Transition écologique et solidaire, , 176 p. (lire en ligne)

- Panorama énergie-air-climat - édition 2017, Paris, Ministère de la Transition écologique et solidaire, , 16 p. (lire en ligne)

- Bolliet Anne, Ravignon Boris, Meslin Olivier, Bellec Gilles, Serres Henri, Les prix, les marges et la consommation des carburants, Paris, Ministère des finances, , 187 p. (lire en ligne)