Origine du virus de l'immunodéficience humaine

L’origine du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est simienne. Il existe une diversité de VIH qui ont été transmis à l'homme par différents types de singe. Depuis le début de la pandémie, 99 % des infections au VIH sont une infection au VIH-1 de type M. Le type M a été transmis à l'homme par un chimpanzé du sud du Cameroun (Pan troglodytes troglodytes), probablement entre 1915 et 1941. Cela a pu se produire à la suite d'une morsure par un chimpanzé infecté, ou par une écorchure à l'occasion du dépeçage. Le « patient zéro » du VIH-1 type M à partir duquel la pandémie de VIH s'est déclenchée serait donc un Camerounais ou un colon. À partir de ce patient zéro le virus s'est disséminé vers un autre pays, le Congo belge, actuelle République démocratique du Congo. Dans les années 1940 à 1970, la capitale du Congo belge, Léopoldville (l'actuelle Kinshasa) a été l’épicentre caché de la pandémie de VIH naissante.

Un autre type de virus est le VIH-2. Moins virulent que VIH-1, il est largement confiné à l'Afrique de l'Ouest, avec son parent le plus proche, un virus du mangabey fuligineux (Cercocebus atys atys), un singe de l'Ancien Monde habitant le sud du Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria , et l'ouest de la Côte d'Ivoire[1] - [2].

Arbre phylogénétique : VIH-1 et VIH-2

Chaque virion de VIH a un génome d'environ 10 000 nucléotides. À titre de comparaison celui du SARS-CoV-2 en compte environ 30 000 et le génome humain environ 3 milliards. En comparant les similitudes et différences en termes de combinaisons de nucléotides entre tous les génomes de VIH séquencés, il est possible de créer un arbre phylogénétique et de classer les différents variants de VIH en « cousins » plus ou moins proches. À partir de cet arbre phylogénétique, l'histoire du VIH au XXe siècle peut être reconstituée.

L'arbre phylogénétique du VIH est en 2019, le suivant :

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

VIH1

Il existe une diversité de VIH qui ont été transmis à l'homme par différents types de singe. Le VIH-1 et le VIH-2 n'ont pas la même origine géographique. Le VIH-1 a été transmis aux humains par des singes de l’ouest de l’Afrique centrale alors que le VIH-2 a pour origine les singes d'Afrique du Golfe de Guinée. Le VIH-1 et le VIH-2 sont similaires à 48 % en termes d'acides aminés mais curieusement n'ont quasiment aucune combinaison de nucléotides en commun. Le VIH-2 provoque un sida mais il est moins virulent que le VIH-1. L'infection au VIH-2 est compatible avec une survie à très long terme sans antirétroviraux[23]. Certaines souches de VIH-2 sont impossibles à distinguer des souches VIS retrouvées chez les singes verts mangabeys et il existe une superposition parfaite des zones d'épidémies humaines et simiennes pour le VIH-2[24].

Au sein des VIH-1, il existe quatre types différents : les types M, N, O et P. Ces types correspondent chacun à un épisode distinct de transmission du virus par un singe à l'homme[25]. Les types M et N ont été transmis à l'homme par des chimpanzés d'Afrique centrale (Pan troglodytes troglodytes) au début du XXe siècle, probablement entre 1915 et 1941[26]. Dès 1990, une équipe avait suggéré que le VIH-1 avait pour origine les populations de chimpanzés, se fondant sur l'organisation identique des génomes des souches VIH-1 et des VIS retrouvées chez les chimpanzés[27]. Les isolats simiens de VIScpz récoltés dans le sud-est du Cameroun, vers la frontière avec le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine (entre les rivières Sangha, Boumba et Ngoko) sont ceux qui partagent le plus d'homologie avec les VIH-1 de type M[28]. Tandis que les isolats provenant du Cameroun sud-central sont les plus similaires au VIH-1 de type N[28]. En revanche, les VIH-1 de type O et P sont relativement rares, et dérivent du VISgor du Gorille des plaines de l'Ouest (Gorilla gorilla gorilla)[29] - [30]. Les VIH-1 seraient ainsi tous originaires du sud du Cameroun[31]. Cependant, les examens des preuves épidémiologiques d'une infection précoce par le VIH-1 dans des échantillons de sang conservés et d'anciens cas de SIDA en Afrique centrale ont conduit de nombreux scientifiques à penser que le centre humain initial de dissémination du groupe M du VIH-1 n'était probablement pas au Cameroun, mais un peu plus au sud en République démocratique du Congo (alors Congo belge), plus probablement dans sa capitale, Kinshasa (anciennement Léopoldville)[32] - [33] - [34].

Depuis le début de la pandémie, 99 % des infections au VIH sont une infection au VIH-1 de type M[35].

VIH2

Des recherches ont été entreprises avec des souches de VIS (Virus de l'immunodéficience du singe) recueillies auprès de plusieurs populations sauvages de mangabey fuligineux (Cercocebus atys atys) (SIVsmm) des pays d'Afrique de l'Ouest (Sierra Leone, Libéria et Côte d'Ivoire). Les analyses phylogénétiques qui en résultent montrent que les virus les plus apparentés aux deux souches de VIH-2 qui se propagent considérablement chez l'homme (VIH-2 groupes A et B) sont les SIVsmm trouvés dans les mangabeys fuligineux de la forêt de Taï, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire[36].

Il existe six autres groupes VIH-2 connus, chacun n'ayant été trouvé que chez une seule personne. Ils semblent tous dériver de transmissions indépendantes des mangabeys fuligineux aux humains. Les groupes C et D ont été trouvés chez deux personnes du Libéria, les groupes E et F ont été découverts chez deux personnes de la Sierra Leone, et les groupes G et H ont été détectés chez deux personnes de la Côte d'Ivoire. Ces souches de VIH-2 sont probablement des infections sans issue, et chacune d'entre elles est plus étroitement liée aux souches SIVsmm de mangabeys fuligineux vivant dans le même pays où l'infection humaine a été découverte[36] - [37].

Des études de datation moléculaire suggèrent que les deux groupes épidémiques (A et B) ont commencé à se propager parmi les humains entre 1905 et 1961 (les estimations centrales variant entre 1932 et 1945)[38] - [39].

| Type M, sous-type C[40] | Type N[41] | Type O[42] | Type P[43] | |

|---|---|---|---|---|

| Chimpanzés de l’ouest de l'Afrique centrale | ||||

| AF103818 - États-Unis - 1985 | 51 % | 65 % | 3 % | 44 % |

| AF115393 - Cameroun 1998 | 50 % | 64 % | 1 % | 9 % |

| FR686510 - Cameroun 2001 | 52 % | 55 % | 36 % | 51 % |

| DQ373063 - Cameroun 2005 | 73 % | 66 % | 43 % | 43 % |

| AF382828 - Gabon 1988 | 60 % | 65 % | 36 % | 7 % |

| GQ217539 - Gabon 2006 | 15 % | 9 % | 43 % | 48 % |

| Chimpanzés d'Afrique de l'Est (en) | ||||

| EF394356 - Tanzanie 2000 | 25 % | 32 % | 0 % | 20 % |

| DQ374657 - Tanzanie 2001 | 5 % | 25 % | 0 % | 0 % |

| JN091690 - Tanzanie 2009 | 22 % | 0 % | 19 % | 3 % |

| Gorille des plaines de l'Ouest | ||||

| FJ424863 - Camaroun - 2007 | 33 % | 16 % | 46 % | 71 % |

| KP004991 - Cameroun 2012 | 51 % | 15 % | 75 % | 58 % |

| KP004990 - Cameroun 2013 | 31 % | 34 % | 44 % | 82 % |

1910-1950 : Passage du singe à l'homme

Théorie dite du « chasseur »

La théorie dite du « chasseur de viande de brousse », a été initialement avancée par Béatrice Hahn, Paul Sharp et Bette Korber et reprise par Stanley Plotkin, Hilary Koprowski ainsi que par Paul Osterrieth. Elle suppose la contamination d'un chasseur, en l'occurrence un Camerounais ou un colon, par le virus simien.

À partir de la colonisation, les singes furent souvent capturés pour servir de cobaye, de gibier ou d'animal de compagnie. Des expositions à du sang contaminé, lors de morsures ou par blessures lors du dépeçage de singes, peuvent expliquer comment ces virus ont infecté l'homme[24]. La consommation de viande insuffisamment cuite aurait pu être également une voie de contamination. Cela se serait produit probablement entre 1915 et 1941[44]. La personne infectée par un chimpanzé du Cameroun serait arrivée ensuite à Léopoldville (actuelle Kinshasa), où le virus s'est répandu. Compte tenu des dates, et pour expliquer un si long cheminement d’une même personne entre le sud-Cameroun et Léopoldville, Jacques Pépin, dans la révision de son enquête sur les origines du virus, après avoir défendu la théorie du chasseur civil, a affiné celle-ci en supposant que le patient zéro était un soldat ayant participé en 1916 à la campagne du Kamerun visant à conquérir le Kamerun allemand et ayant dû chasser pour se nourrir avant de retourner à Léopoldville une fois la campagne terminée[45].

Les adversaires de l'hypothèse d'une transmission accidentelle du singe à l'homme au cours d'une chasse font valoir que le singe, porteur du VIS depuis plusieurs milliers d'années, est depuis toujours chassé en Afrique. Les pygmées — grands chasseurs — ne sont quasiment pas infectés par le VIH. Les cas constatés chez les pygmées seraient à mettre sur le compte de rapports sexuels avec les peuples bantous voisins[46]. Cette hypothèse d'une transmission chez les pygmées qui se serait faite de manière sexuelle avec les peuples bantous nécessite toutefois d'être démontrée.

1950-1980 : Dissémination du VIH

Léopoldville comme épicentre

Dans les années 1940 à 1960, la capitale du Congo belge, Léopoldville (l'actuelle Kinshasa) a été l’épicentre de la pandémie de VIH[47]. ZR59, l'isolat de VIH le plus ancien actuellement connu, a été extrait d'une prise de sang effectuée en 1959 sur un Africain à Léopoldville[48]. Cet échantillon a été séquencé en 1985[47]. ZR59 appartient au sous-type D[9]. Le second isolat le plus ancien de VIH, DRC60, a aussi pour origine Léopoldville. Cet isolat provient d’une biopsie réalisée sur un ganglion lymphatique en 1960 sur une Africaine. DRC60 appartient au sous-type A[9]. En termes d’homologie de nucléotides, ZR59 et DRC60 sont identiques à 88 %. Ils auraient partagé un ancêtre commun aux environs de 1920[47].

Léopoldville fait face à Brazzaville sur le fleuve Congo. Les deux capitales congolaises auraient ainsi compté les premières centaines ou milliers de séropositifs au VIH dans le monde[49]. À ce titre, il a été suggéré en 2011 que la cachexie du Mayombé décrite par le chirurgien et paléontologue français Léon Pales à Brazzaville entre 1931 et 1933 pourrait être les premières observations de sida. Cette cachexie qui s'accompagnait souvent d'une infection pneumococcique frappait les ouvriers chargés de la construction du chemin de fer Congo-Océan. Entre 15 000 et 23 000 ouvriers décédèrent lors du chantier[50]. Ces ouvriers étaient le plus souvent sous-payés, affamés et surchargés de travail[51]. Pour être validée, cette hypothèse nécessiterait d'exhumer une des victimes de cette cachexie, et de faire des analyses biologiques pour détecter la présence de VIH[52].

Le VIH-1 a évolué durant des décennies à bas bruit à Léopoldville/Kinshasa et à Brazzaville. Pour cette raison ces deux villes ont la plus riche diversité génétique de sous-types de VIH-1 au monde[49]. Bien que Kinshasa ait été le berceau de la pandémie du sida, la prévalence du VIH n'a jamais été très élevée au sein de la population. À partir de prélèvements sanguins faits auprès de mères de famille du district de Lemba au cœur de Kinshasa, il a été suggéré que la prévalence du VIH-1 était de 0,25 % en 1970 puis de 3 % en 1980[53]. Dans la dernière enquête démographique et de santé de 2014, la prévalence du VIH à Kinshasa est de 2,6 % chez les femmes et de 0,3 % chez les hommes[54]. Dans celle menée en 2005 à Brazzaville, la prévalence du VIH est de 3,5 % chez les femmes et de 1,1 % chez les hommes[55].

Iatrogénie et seringues souillées

Dès les balbutiements de la recherche sur le VIH en Afrique dans les années 1980, les équipes du Projet Sida basé à Kinshasa se demandent si des injections contaminées pourraient expliquer la transmission exponentielle du VIH. La dissémination parentérale du VIH avait déjà été scientifiquement prouvée chez les utilisateurs de drogues intraveineuses dès les premières années de l'épidémie. Et il avait été suggéré que la quantité de sang qui persiste dans une seringue après une injection d'héroïne est comparable à celle qu'on peut y retrouver pour l'administration d'un médicament[56]. Cette piste est néanmoins rapidement délaissée au profit de travaux sur la prostitution[57].

Il faut attendre les années 2000 pour que le rôle des injections intraveineuses administrées lors de soins de santé soit de nouveau exploré. En 2006 au Cameroun, sur des aiguilles à usage unique utilisées sur des séropositifs, il a été détecté des traces de VIH-1 dans le tiers des seringues lors d'injections intraveineuses mais seulement dans 2 % de celles qui avaient servi à des injections intramusculaires[58]. De nombreuses études s'accordent sur le fait que la réutilisation de seringues non stérilisées, l'usage de pistolets injecteurs, à l'occasion d'actes médicaux divers (vaccinations, transfusions, etc.) ont pu considérablement contribuer à accroître l'épidémie lorsqu'ils étaient effectués en intraveineuse[59] - [60] - [61] - [62] - [63] - [64] - [65]. Selon Jacques Pépin, la réutilisation d'aiguilles en intraveineuse a été à l'origine de diverses épidémies d'origine iatrogène, c'est-à-dire causées par des soins de santé. En Afrique ces épidémies iatrogènes concernent les épidémies au virus de l'hépatite C[66], les épidémies au HTLV-1[67] ou encore celles au virus Ebola[53].

À ses balbutiements, le VIH s'est donc propagé de manière accidentelle dans des dispensaires ou centres de santé, à la suite d'injections intraveineuses luttant contre la syphilis, le pian, la maladie du sommeil, la lèpre, la tuberculose ou encore le paludisme[68]. Au début des années 1950, plus d'un demi-million d'injections préventives avaient ainsi été administrées contre la maladie du sommeil en Afrique-Équatoriale française[69]. En moyenne un patient traité pour la maladie du sommeil recevait 36 injections par voie intraveineuse[70]. Après les campagnes de lutte contre la maladie du sommeil, les programmes de contrôle du pian et de la syphilis entrainèrent à leur tour des millions d'injections. Le pian et la syphilis sont causés par deux sous-espèces de la même bactérie. Le pian est transmis par contact direct, à la différence de la syphilis qui se transmet sexuellement[71]. Dans les années 1950, tout Africain souhaitant s'installer à Léopoldville devait obligatoirement subir un test sérologique au dispensaire antivénérien. Or 22 % d'entre eux avaient acquis une sérologie contre le pian, et étaient faussement diagnostiqués avec une syphilis[72]. Chaque Africain diagnostiqué recevait 24 injections intraveineuses d'arsenicaux. Le nombre annuel d'injections fluctuait autour de 100 000 par an[73]. Dès 1953, le Dr Beheyt, interne en cardiologie à l'hôpital des Congolais de Léopoldville, alerte les autorités sur les risques de telles pratiques :

« Au dispensaire antivénérien de la Croix-Rouge à Léopoldville, on pratique en moyenne 300 injections par jour. Le grand nombre de malades et la petite quantité de seringues mises à disposition du personnel excluent la stérilisation des seringues à l'autoclave après chaque injection. Des seringues souillées sont simplement rincées, d'abord à l'eau, ensuite à l'alcool et à l'éther, et sont prêtes à un nouvel usage. […] La seringue passe donc d'un malade à l'autre, tout en conservant parfois des petites quantités de sang contagieux, lesquelles quantités sont pourtant suffisantes pour transmettre la maladie [l'hépatite][74]. »

La réutilisation de seringues non stérilisées a grandement contribué à la propagation du VIH, d'abord à Léopoldville puis dans d'autres régions d'Afrique, comme l'Afrique des Grands Lacs. Sur des enfants ougandais de 6 ans, sur lesquels des prélèvements sanguins avaient été réalisés en 1972 et 1973, pour servir de témoins à une étude du lymphome de Burkitt, il a ainsi été détecté en 1985 la présence du VIH dans 50 des 75 échantillons[75]. L'épidémie de VIH finit également par toucher des médecins. En 1977, une chirurgienne danoise, le Dr Grethe Rask, décède des suites du sida, après avoir séjourné au Congo dans les années 1960 et 1970, et s'être contaminée en se blessant lors d'une intervention[76]. Des analyses sur des échantillons préservés confirment en 1987 que le Dr Grethe Rask avait bien contracté le VIH[77].

En Guinée-Bissau dans le Golfe de Guinée, à la fin des années 1980, 20 % des personnes âgées de plus de 40 ans étaient infectées au VIH-2. Or le VIH-2 est peu transmissible par voie sexuelle[78]. Les infections au VIH-2 ont été la conséquence des traitements parentéraux administrés contre la maladie du sommeil, de la tuberculose et de la lèpre entre 1955 et 1970 par les autorités coloniales portugaises[79].

Prostitution

Outre la transmission par des soins de santé, la prostitution a aussi contribué à la propagation du VIH. En 1976, le matelot norvégien Arvid Noe, sa femme et leur fille de neuf ans meurent des suites du sida. Cette famille avait été infectée par le VIH-1 de type O, une souche assez rare et confinée essentiellement au Cameroun. Le matelot avait probablement contracté le VIH en 1961 lors d'une escale à Douala[76]. Arvid Noe présente les premiers signes d'un sida dès 1966, soit cinq ans après avoir séjourné dans des ports du Cameroun[80]. Lorsque sa fille était née en 1967, son épouse avait déjà probablement été contaminée par le VIH[76].

En 1969, aux États-Unis, un adolescent de quinze ans, Robert Rayford meurt à l'hôpital de Saint-Louis (Missouri) d'une forme particulièrement violente de maladie de Kaposi. Un test VIH est effectué en 1987 par des chercheurs de l'université Tulane qui détectent la présence du VIH-1 dans le sang de l'adolescent, confirmant ainsi les soupçons apparus dès 1984. Lors de son entretien avec les médecins, le garçon avait déclaré être né à Saint-Louis et n'avoir jamais voyagé ou reçu de transfusion sanguine. Les médecins soupçonnaient le garçon d'être un prostitué[80].

Dans les années 1960, environ 4 500 coopérants haïtiens travaillaient en République démocratique du Congo pour former la jeunesse congolaise[81]. Il est possible qu'un de ces coopérants ait ramené avec lui vers 1967 le VIH-1 dans les Caraïbes[82]. L'infection de cet Haïtien a pu se faire lors d'un soin de santé ou lors d'une relation sexuelle[81]. Haïti est alors un haut lieu du tourisme sexuel pour les homosexuels américains. Un homosexuel new-yorkais pourrait avoir été infecté dès 1971 en Haïti, l'aurait transmis ensuite à la communauté gay de New York, avant que le VIH n'atteigne San Francisco vers 1976[82].

Commerce du plasma

À partir de la fin des années 1960, avant que le virus de l'hépatite C et le VIH ne soient découverts, la demande en produits dérivés de plasma sanguin est en plein essor. Les donneurs sont rémunérés[83]. Durant la décennie 1970, environ 20 % du plasma consommé aux États-Unis provenait du tiers-monde[84]. Le plasma était acheté et revendu par des courtiers à l’Occident. Ainsi à Port-au-Prince en Haïti, un grand centre de plasmaphérèse dénommé Hemo-Caribbean fonctionna de à . Hemo-Caribbean exportait chaque mois jusqu’à 6 000 litres de plasma vers les États-Unis, la Suisse et l’Allemagne. Les installations de ce centre pouvaient accueillir jusqu’à 850 donneurs par jour[85]. Il est estimé qu’environ 6 000 Haïtiens auraient vendu leur plasma à travers Hemo-Caribbean[86]. Il est possible que certaines des poches de sang aient été contaminées par le VIH ou d’autres virus[87].

En 1977 et 1978, les centres de plasmaphérèse commencent à prendre conscience des risques infectieux de telles opérations : en Autriche, Allemagne et Pologne des poches de plasma se révèlent contaminées avec le virus de l’hépatite C[88]. Même après la découverte du VIH, des fabricants de concentrés pour les hémophiles, comme les Laboratoires Cutter, filiale de Bayer, exportaient vers l’Asie et l’Amérique latine des lots qu’ils savaient être possiblement contaminés par le VIH, et ce jusqu’au milieu de 1985[89].

1980-2020 : Pandémie de VIH

1981 : Début officiel de l'épidémie

À la fin des années 1970 et au début des années 1980, plusieurs médecins de New York et Los Angeles sont confrontés à des cas de maladies atypiques chez des personnes homosexuelles[90]. À New-York, la docteure Linda Laubenstein constate ainsi l'apparition de plusieurs cas de sarcome de Kaposi chez de jeunes homosexuels bien qu'ils ne fassent théoriquement pas partie des populations à risque pour cette tumeur[91]. Les médecins constatent également un affaiblissement du système immunitaire, de l'asthénie et une perte de poids chez plusieurs patients.

L’épidémie de sida a officiellement commencé le lorsque le CDC, l’organisme fédéral de santé publique aux États-Unis, décrit dans sa revue Morbidity and Mortality Weekly Report une recrudescence de cas de pneumocystose dans une communauté d'homosexuels à Los Angeles[92]. Dans les mois qui suivent, de plus en plus de cas sont recensés dans plusieurs villes du pays. Ces patients sont dans un état d'immunodépression[93]. Du fait que ces patients ont de multiples partenaires sexuels, il est suggéré en juin 1982 qu'un agent infectieux transmis sexuellement pourrait être la cause de leur immunodépression[94]. Le syndrome est alors appelé par certains le gay-related immunodeficiency disease (GRID)[95].

Les autorités sanitaires identifient d'autres communautés atteintes de sida : les hémophiles[96], les héroïnomanes, ou encore des immigrants haïtiens[97]. Ce qui conduit certains chercheurs à appeler cette maladie les « 4H »[98] - [99]. En 1982, les modes de transmission de cette nouvelle épidémie ne sont pas encore connues. L’hystérie collective va rapidement stigmatiser les individus susceptibles d'être un « 4H »[100]. En vue d'abandonner des dénominations erronées, le CDC créée en juillet 1982 le terme Acquired immune deficiency syndrome (AIDS)[101], traduit en français en syndrome d'immunodéficience acquise (sida).

En mai 1983, le rétrovirus responsable du sida est officiellement identifié par Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi de l'Institut Pasteur, qui le baptisent Lymphadenopathy Associated Virus (LAV)[102]. En mai 1984, l’équipe américaine dirigée par Robert Gallo confirme l’identification de ce rétrovirus et le rebaptise virus T-lymphotrope humain de type III (HTLV-III)[103]. Il faut attendre mai 1986 pour que son nom définitif soit trouvé et qu'il soit communément appelé virus de l'immunodéficience humaine (VIH)[104].

Une pandémie et des variants

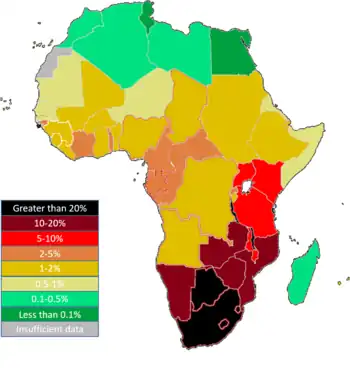

Depuis le début de l’épidémie, 99% des infections au VIH sont une infection au VIH-1 de type M, lui-même subdivisé en onze sous-types : A, B, C, D, F, G, H, J, K, L et U[35]. Lorsqu'un individu a été infecté par deux sous-types différents, des recombinaisons peuvent se produire. Les recombinants de VIH-1 qui se sont répandus sont les : AD, AE, AG, BC et BF.

La moitié des séropositifs vivant en Afrique subsaharienne ont été infectés par le sous-type C. Le sous-type C est apparu en Afrique australe, de manière tardive dans les années 1980. Les patients contaminés par le sous-type C meurent plus rapidement. Avec le sous-type C, il est observé un haut degré de virémie et l’excrétion du virus dans le tractus génital des femmes atteintes est plus élevée[105]. Avant que le sous-type C n'apparaisse, les Africains étaient surtout infectés par les sous-types A et D. Ces deux souches qui représentent encore 30% des infections au VIH en Afrique, sont celles qui se sont propagées dans l'Afrique des Grands Lacs (Ouganda, Rwanda) dans les années 1970 et au début des années 1980[106].

Alors que le sous-type B est quasi inexistant dans les populations séropositives hétérosexuelles africaines[105], cette souche est la seule qui circule aux Etats-Unis. Le sous-type B aurait été ramené du Congo par un Haïtien dans les années 1960. Elle s’est ensuite propagée en Amérique du Nord puis s'est exportée en Europe et en Amérique latine, parmi les homosexuels. Le sous-type B est aussi celui qui a infecté 96% des homosexuels séropositifs blancs d’Afrique du Sud[107].

En ex-URSS, les infections sont surtout liées au sous-type A qui s'est disséminé à travers les seringues contaminées des toxicomanes plutôt que par des relations homosexuelles[107].

| Sous-type de HIV-1 type M | Monde | Afrique subsaharienne | Afrique du Nord et Moyen-Orient | Amérique du Nord | Amérique latine et Caraïbes | Europe de l'Ouest | Ex-URSS | Indo-Asie et Asie-Pacifique | Océanie | Séropositifs (est.) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A | 16,7% | 19% | 10,3% | 3,7% | 79,8% | 1,1% | 6 225 000 | |||

| B | 14,7% | 40,1% | 97,7% | 68,4% | 76,5% | 5,7% | 30,1% | 82,5% | 5 500 000 | |

| C | 36,7% | 50,1% | 15% | 1% | 8,5% | 4,7% | 15,1% | 6,5% | 13 700 000 | |

| D | 7,5% | 11,1% | 0,8% | 2 780 000 | ||||||

| F | 0,6% | 8% | 1,8% | 215 000 | ||||||

| G | 1,4% | 1,8% | 1,1% | 2,3% | 2,6% | 515 000 | ||||

| AD | 1,2% | 1,5% | 24,3% | 435 000 | ||||||

| AE | 5,7% | 2,2% | 1,7% | 36% | 7,7% | 2 115 000 | ||||

| AG | 5,3% | 7,3% | 1% | 3,1% | 3,3% | 1% | 1 965 000 | |||

| BC | 2% | 13% | 755 000 | |||||||

| BF | 0,8% | 2,3% | 12,1% | 310 000 | ||||||

| Autres | 7,5% | 9,2% | 3,7% | 1,3% | 3% | 5,4% | 8,6% | 3,7% | 3,3% | 2 800 000 |

| Séropositifs en 2020 (est.)[109] | 100% | 25 000 000 | 240 000 | 1 200 000 | 2 500 000 | 800 000 | 1 700 000 | 5 800 000 | 70 000 | 38 000 000 |

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « History of HIV/AIDS » (voir la liste des auteurs).

- (en) Jacqueline D. Reeves et Robert W. Doms, « Human immunodeficiency virus type 2 », Journal of General Virology, vol. 83, no 6, , p. 1253–1265 (ISSN 0022-1317 et 1465-2099, DOI 10.1099/0022-1317-83-6-1253, lire en ligne, consulté le )

- (en) Mario L. Santiago, Friederike Range, Brandon F. Keele et Yingying Li, « Simian Immunodeficiency Virus Infection in Free-Ranging Sooty Mangabeys ( Cercocebus atys atys ) from the Taï Forest, Côte d'Ivoire: Implications for the Origin of Epidemic Human Immunodeficiency Virus Type 2 », Journal of Virology, vol. 79, no 19, , p. 12515–12527 (ISSN 0022-538X et 1098-5514, PMID 16160179, PMCID PMC1211554, DOI 10.1128/JVI.79.19.12515-12527.2005, lire en ligne, consulté le )

- (en) J. Takehisa, « Generation of infectious molecular clones of simian immunodeficiency virus from fecal consensus sequences of wild chimpanzees », J. Virol., (lire en ligne, consulté le ).

- (en) F. Liegeois, « HIV type-1 group O infection in Gabon: low prevalence rate but circulation of genetically diverse and drug-resistant HIV type-1 group O strains », AIDS Res. Hum. Retroviruses., (lire en ligne, consulté le ).

- (en) JC Plantier, « A new human immunodeficiency virus derived from gorillas », Nat. Med., (lire en ligne, consulté le ).

- (en) M.A. Rodgers, « Identification of rare HIV-1 Group N, HBV AE, and HTLV-3 strains in rural South Cameroon », Virology, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) D.J. Choi, « HIV type 1 isolate Z321, the strain used to make a therapeutic HIV type 1 immunogen, is intersubtype recombinant », AIDS Res. Hum. Retroviruses 13, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) R.A. Heipertz,, « Significant contribution of subtype G to HIV-1 genetic complexity in Nigeria identified by a newly developed subtyping assay specific for subtype G and CRF02_AG », Medicine, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) MG Berg, « A high prevalence of potential HIV elite controllers identified over 30 years in Democratic Republic of Congo », EBio Medicine, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) B. Hiener, « Identification of Genetically Intact HIV-1 Proviruses in Specific CD4(+) T Cells from Effectively Treated Participants. », Cell. Rep., (lire en ligne, consulté le ).

- (en) M.O. Salminen, « Full-length sequence of an ethiopian human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) isolate of genetic subtype C », AIDS Res. Hum. Retroviruses 12, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) F.R. Simonetti, « Antigen-driven clonal selection shapes the persistence of HIV-1 infected CD4+ T cells in vivo », J Clin Invest, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) G. Yebra, « A high HIV-1 strain variability in London, UK, revealed by full-genome analysis: Results from the ICONIC project », PLoS ONE, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) L. Hebberecht, « Characterizing viruses involved in local HIV transmission using near full-length genome sequencing », Unpublished, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) T. Li, « HIV-1 isolate 10818 from China, complete genome », Department of AIDS Research, Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) M.G. Berg, « A Pan-HIV Strategy for Complete Genome Sequencing », J. Clin. Microbiol., (lire en ligne, consulté le ).

- (en) J. Yamaguchi, « Near full-length sequence of HIV type 1 subtype J strain 04CMU11421 from Cameroon. », AIDS Res. Hum. Retroviruses., (lire en ligne, consulté le ).

- (en) K. Triques, « Near-full-length genome sequencing of divergent African HIV type 1 subtype F viruses leads to the identification of a new HIV type 1 subtype designated K », AIDS Res. Hum. Retroviruses, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) J. Yamaguchi, « Complete genome sequence of CG-0018a-01 establishes HIV-1 subtype L », J. Acquir. Immune Defic. Syndr., (lire en ligne, consulté le ).

- (en) M.M. Lunar, « HIV-1 Unique Recombinant Forms Identified in Slovenia and Their Characterization by Near Full-Length Genome Sequencing », Viruses, (lire en ligne, consulté le ).

- Jacques Pépin, Aux origines du SIDA, Seuil, 2019, p. 318

- (en) N. Takekawa, « A comprehensive panel of infectious molecular clones derived from HIV isolates of BBI subtype infectivity panel », Unpublished, (lire en ligne, consulté le ).

- Pépin 2019, p. 18.

- François Simon, « Le point sur l'origine du VIH et sa diffusion dans l'espèce humaine », (consulté le ).

- Pépin 2019, p. 91

- Pépin 2019, p. 90.

- (en) Huet T, Cheynier R, Meyerhans A. et al. « Genetic organization of a chimpanzee lentivirus related to HIV-1 » Nature 1990, 345;356-9. Nature.

- Pépin 2019, p. 69.

- Plantier JC, Leoz M, Dickerson JE, De Oliveira F, Cordonnier F, Lemée V, Damond F, Robertson DL, Simon F, « A new human immunodeficiency virus derived from gorillas », Nature Medicine, vol. 15, no 8, , p. 871–872 (PMID 19648927, DOI 10.1038/nm.2016, S2CID 76837833).

- Van Heuverswyn F, Li Y, Neel C, Bailes E, Keele BF, Liu W, Loul S, Butel C, Liegeois F, Bienvenue Y, Ngolle EM, Sharp PM, Shaw GM, Delaporte E, Hahn BH, Peeters M, « Human immunodeficiency viruses: SIV infection in wild gorillas », Nature, vol. 444, no 7116, , p. 164 (PMID 17093443, DOI 10.1038/444164a, Bibcode 2006Natur.444..164V, S2CID 27475571).

- Pépin 2019, p. 316.

- (en) Brandon F. Keele, Fran Van Heuverswyn, Yingying Li et Elizabeth Bailes, « Chimpanzee Reservoirs of Pandemic and Nonpandemic HIV-1 », Science, vol. 313, no 5786, , p. 523–526 (ISSN 0036-8075 et 1095-9203, PMID 16728595, PMCID PMC2442710, DOI 10.1126/science.1126531, lire en ligne, consulté le )

- (en) Feng Gao, Elizabeth Bailes, David L. Robertson et Yalu Chen, « Origin of HIV-1 in the chimpanzee Pan troglodytes troglodytes », Nature, vol. 397, no 6718, , p. 436–441 (ISSN 1476-4687, DOI 10.1038/17130, lire en ligne, consulté le )

- (en) João Dinis de Sousa, Viktor Müller, Philippe Lemey et Anne-Mieke Vandamme, « High GUD Incidence in the Early 20th Century Created a Particularly Permissive Time Window for the Origin and Initial Spread of Epidemic HIV Strains », PLOS ONE, vol. 5, no 4, , e9936 (ISSN 1932-6203, PMID 20376191, PMCID PMC2848574, DOI 10.1371/journal.pone.0009936, lire en ligne, consulté le )

- Pépin 2019, p. 34.

- (en) Mario L. Santiago, Friederike Range, Brandon F. Keele et Yingying Li, « Simian Immunodeficiency Virus Infection in Free-Ranging Sooty Mangabeys ( Cercocebus atys atys ) from the Taï Forest, Côte d'Ivoire: Implications for the Origin of Epidemic Human Immunodeficiency Virus Type 2 », Journal of Virology, vol. 79, no 19, , p. 12515–12527 (ISSN 0022-538X et 1098-5514, PMID 16160179, PMCID PMC1211554, DOI 10.1128/JVI.79.19.12515-12527.2005, lire en ligne, consulté le )

- (en) Preston A. Marx, Phillip G. Alcabes et Ernest Drucker, « Serial human passage of simian immunodeficiency virus by unsterile injections and the emergence of epidemic human immunodeficiency virus in Africa », Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, vol. 356, no 1410, , p. 911–920 (ISSN 0962-8436 et 1471-2970, PMID 11405938, PMCID PMC1088484, DOI 10.1098/rstb.2001.0867, lire en ligne, consulté le )

- (en) Philippe Lemey, Oliver G. Pybus, Bin Wang et Nitin K. Saksena, « Tracing the origin and history of the HIV-2 epidemic », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 100, no 11, , p. 6588–6592 (ISSN 0027-8424 et 1091-6490, PMID 12743376, PMCID PMC164491, DOI 10.1073/pnas.0936469100, lire en ligne, consulté le )

- (en) Joel O. Wertheim et Michael Worobey, « Dating the Age of the SIV Lineages That Gave Rise to HIV-1 and HIV-2 », PLoS Computational Biology, vol. 5, no 5, , e1000377 (ISSN 1553-7358, PMID 19412344, PMCID PMC2669881, DOI 10.1371/journal.pcbi.1000377, lire en ligne, consulté le )

- (en) F.R. Simonetti, « Antigen-driven clonal selection shapes the persistence of HIV-1 infected CD4+ T cells in vivo », J Clin Invest, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) M.A. Rodgers, « Identification of rare HIV-1 Group N, HBV AE, and HTLV-3 strains in rural South Cameroon », Virology (en), (lire en ligne, consulté le ).

- (en) F. Liegeois, « HIV type-1 group O infection in Gabon: low prevalence rate but circulation of genetically diverse and drug-resistant HIV type-1 group O strains », AIDS Res. Hum. Retroviruses. (en), (lire en ligne, consulté le ).

- (en) JC Plantier, « A new human immunodeficiency virus derived from gorillas », Nat. Med., (lire en ligne, consulté le ).

- Patrick Berche op. cit. p. 147.

- (en) « The origin of AIDS revealed? First person ever infected with HIV was a starving World War One soldier who caught the virus in Cameroon while hunting chimps, expert claims », sur Daily Mail,

- Pépin 2019, p. 98.

- Pépin 2019, p. 32.

- Élie Tolédano, Nicolas Vabret, Patrice Gouet et Antoine Corbin, « Épidémiologie des virus de l'immunodéficience humaine (HIV) » [XML], Département de biologie de l'École normale supérieure de Lyon (consulté le ).

- Pépin 2019, p. 44.

- Jacques Pepin, The Origins of AIDS, Cambridge, UK, Cambridge University Press, , 310 p. (ISBN 978-0-521-18637-7), chap. 3 (« The timing »), p. 31-42.

- Pépin 2019, p. 82.

- Pépin 2019, p. 88.

- Pépin 2019, p. 26.

- « Prévalence du VIH selon certaines caractéristiques socio-économiques », Deuxième enquête démographique et de santé (EDS-RDC II 2013-2014), National Department of Health (NDoH), Statistics South Africa (Stats SA), MPSMRM, MSP et ICF International, 2014, p. 262 [PDF].

- « Prévalence du VIH », Enquête de Séroprévalence et sur les Indicateurs du Sida au Congo (ESISC-I) 2009, Centre National de la Statistique et des Études Économiques, DHS, ICF Macro, 2009, p. 8 [PDF].

- Pépin 2019, p. 206.

- Pépin 2019, p. 201.

- Pépin 2019, p. 218.

- (en) P.A. Marx, P.G. Alcabes et E. Drucker « Serial human passage of simian immunodeficiency virus by unsterile injections and the emergence of epidemic human immunodeficiency virus in Africa » Phil Trans Roy Soc Lond B 2001;356:911-20.

- Gisselquist et al. Int J STD AIDS 2003;14:144-7, 148-61 et 162-73.

- Pépin 2019, p. 19.

- (en) James Gallagher, « Aids: Origin of pandemic 'was 1920s Kinshasa' », BBC, (lire en ligne).

- (en) Chitnis A, Rawls D, Moore J, « Origin of HIV Type 1 in Colonial French Equatorial Africa? », AIDS Research and Human Retroviruses (en), vol. 16, no 1, , p. 5–8 (PMID 10628811, DOI 10.1089/088922200309548, S2CID 17783758, lire en ligne).

- (en) Drucker E, Alcabes PG, Marx PA, « The injection century: massive unsterile injections and the emergence of human pathogens », Lancet, vol. 358, no 9297, , p. 1989–1992 (PMID 11747942, DOI 10.1016/S0140-6736(01)06967-7, S2CID 33545603).

- (en) Donald G. McNeil, Jr. (en), « Precursor to H.I.V. Was in Monkeys for Millennia », New York Times, (lire en ligne, consulté le ) :

« Dr. Marx believes that the crucial event was the introduction into Africa of millions of inexpensive, mass-produced syringes in the 1950s. … suspect that the growth of colonial cities is to blame. Before 1910, no Central African town had more than 10,000 people. But urban migration rose, increasing sexual contacts and leading to red-light districts. »

. - Pépin 2019, p. 215.

- Pépin 2019, p. 225.

- Pépin 2019, p. 394.

- Pépin 2019, p. 243.

- Pépin 2019, p. 237.

- Pépin 2019, p. 245.

- Pépin 2019, p. 299.

- Pépin 2019, p. 300.

- Pépin 2019, p. 302.

- (en) Saxinger WC, Levine PH, Dean AG, de Thé G, Lange-Wantzin G, Moghissi J, Laurent F, Hoh M, Sarngadharan MG, Gallo RC, « Evidence for exposure to HTLV-III in Uganda before 1973 », Science, vol. 227, no 4690, , p. 1036–38 (PMID 2983417, DOI 10.1126/science.2983417, Bibcode 1985Sci...227.1036S, lire en ligne [PDF]).

- Pépin 2019, p. 30.

- (en) Edward Hooper, The River : A Journey Back to the Source of HIV and AIDS, Boston, MA, Little, Brown and Company, , 1070 p. (ISBN 0-316-37261-7), p. 95.

- Pépin 2019, p. 324.

- Pépin 2019, p. 332.

- (en) Rebecca Kreston, « The Sea Has Neither Sense Nor Pity: the Earliest Known Cases of AIDS in the Pre-AIDS Era », (consulté le ).

- Pépin 2019, p. 351.

- Pépin 2019, p. 363.

- Pépin 2019, p. 367.

- Pépin 2019, p. 384.

- Pépin 2019, p. 372.

- Pépin 2019, p. 373.

- Pépin 2019, p. 380.

- Pépin 2019, p. 368.

- Pépin 2019, p. 387.

- (en-US) Lawrence K. Altman, « RARE CANCER SEEN IN 41 HOMOSEXUALS », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le )

- (en) Bruce Lambert, « Linda Laubenstein, 45, Physician And Leader in Detection of AIDS », The New York Times, , B - 8 (lire en ligne

)

) - « Pneumocystis Pneumonia --- Los Angeles », Centers for Disease Control and Prevention, (consulté le )

- (en)« Epidemiologic Notes and Reports Persistent, Generalized Lymphadenopathy among Homosexual Males », Centers for Disease Control and Prevention, (consulté le )

- (en) « A Cluster of Kaposi's Sarcoma and Pneumocystis carinii Pneumonia among Homosexual Male Residents of Los Angeles and range Counties, California », Centers for Disease Control and Prevention, (consulté le )

- (en) Lawrence K. Altman, « Clue Found on Homosexuals' Precancer Syndrome », The New York Times, (consulté le )

- (en) « Epidemiologic Notes and Reports Pneumocystis carinii Pneumonia among Persons with Hemophilia A », Centers for Disease Control and Prevention, (consulté le )

- (en) « Opportunistic Infections and Kaposi's Sarcoma among Haitians in the United States », Centers for Disease Control and Prevention, (consulté le )

- Centers for Disease Control (CDC)., « Opportunistic infections and Kaposi's sarcoma among Haitians in the United States », MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep., vol. 31, no 26, , p. 353–54, 360–61 (PMID 6811853, lire en ligne)

- Cohen J, « HIV/AIDS: Latin America & Caribbean. HAITI: making headway under hellacious circumstances », Science, vol. 313, no 5786, , p. 470–73 (PMID 16873641, DOI 10.1126/science.313.5786.470b)

- Pépin 2019, p. 354

- (en) Unmesh Kher, « July 27, 1982 - A Name for the plague », Time (consulté le )

- Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C, Vézinet-Brun F, Rouzioux C, Rozenbaum W, Montagnier L, « Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS) », Science, vol. 220, no 4599, , p. 868–71 (PMID 6189183, DOI 10.1126/science.6189183, Bibcode 1983Sci...220..868B, S2CID 390173, lire en ligne)

- Popovic M, Sarngadharan MG, Read E, Gallo RC, « Detection, isolation, and continuous production of cytopathic retroviruses (HTLV-III) from patients with AIDS and pre-AIDS », Science, vol. 224, no 4648, , p. 497–500 (PMID 6200935, DOI 10.1126/science.6200935, Bibcode 1984Sci...224..497P)

- Coffin J, Haase A, Levy JA, Montagnier L, Oroszlan S, Teich N, Temin H, Toyoshima K, Varmus H, Vogt P, « What to call the AIDS virus? », Nature, vol. 321, no 6065, , p. 10 (PMID 3010128, DOI 10.1038/321010a0, Bibcode 1986Natur.321...10.)

- Pépin 2019, p. 36

- Pépin 2019, p. 41

- Pépin 2019, p. 39

- (en) « Distribution of all HIV-1 sequences: WORLD », Database of the Los Alamos National Laboratory, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) « Fiche d'information 2020 — Dernières statistiques sur l'état de l'épidémie de sida », ONUSIDA, (lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi

Filmographie

- Spottiswoode, Roger, Les soldats de l'espérance (And the band played on), 1993

- Sidaction : le documentaire contesté, Magazine Arrêt sur images

- L'origine du sida [titre original : The origin of AIDS], de Peter Chapell et Catherine Peix, Les Films de la passerelle, 2003, diffusé lors du magazine Contre courant

- La bataille du sida, de Laurent Firode, Cinétévé & INA, 2010, 1 h 14 min

- Sida : un héritage de l'époque coloniale, de Carla Gierstorfer (Allemagne/France, 2013), 55 min. Rediffusé le 2 décembre 2017 sur Arte

- Cold Case à l’ONU de Mads Brügger, 2019, 128 min., nominé au Prix LUX du Parlement européen

Bibliographie

- (de) Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, AIDS : acquired immune deficiency syndrome : Auswahlbibliographie, 1985-1987, Bonn, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 1987

- Bagasra, Omar ; Pace, Donald Gene, A guide to AIDS, Boca Raton (FL), CRC Press, 2017 (ISBN 978-1-1380-3289-7)

- (en) Bauer, Gerhard ; Anderson, Joseph S., Gene therapy for HIV : from inception to a possible cure, New York, Springer, 2014 (ISBN 978-1-4939-0434-1)

- Berdougo, François ; Girard, Gabriel, La fin du sida est-elle possible ?, Paris, Textuel, 2017 (ISBN 978-2-84597-642-9)

- (en) Berkhout, Ben ; Ertl, Hildegund C. J. ; Weinberg, Marc S., Gene therapy for HIV and chronic infections, New York, Springer, 2015 (ISBN 978-1-4939-2431-8)

- Bounan, Michel, Le temps du sida, nouvelle éd. revue et augmentée, Paris, Éd. Allia, 2004 (ISBN 2-84485-162-2)

- Brenky, Dominique ; Zémor, Olivia, La route du sida : enquête sur une grande peur, Paris, Londreys, 1985 (ISBN 2-904184-31-7)

- Broqua, Christophe (éd.), Se mobiliser contre le sida en Afrique : sous la santé globale, les luttes associatives, préf. de Jean-Pierre Dozon ; postf. de Vinh-Kim Nguyen, Paris, L'Harmattan, 2019 (ISBN 978-2-343-16352-9)

- (en) Bushman, Frederic D. ; Nabel, Gary J., Swanstrom, Ronald (éd.), HIV : from biology to prevention and treatment, Cold Spring Harbor (NY), Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2012 (ISBN 978-1-936113-40-8)

- (es) Campos, Luis Carlos, La macroestafa del sida y el mito de la transmisión sexual, Sevilla, Planeta Mátrix, 2009 (ISBN 978-84-613-5143-5)

- (en) Crewdson, John, Science fictions : a scientific mystery, a massive cover-up, and the dark legacy of Robert Gallo, Boston, Little, Brown, 2002 (ISBN 0-316-13476-7)

- (en) Curtis, Tom, « The origin of AIDS : a starling new theory attempts to answer the question was it an act of God or an act of man ? », Rolling stone 1992, n° 626, p. 54-59, 61, 106 et 108

- Duesberg, Peter H., L'invention du virus du sida, préfaces de Kary Mullis et Henry H. Bauer, trad. par Pol Dubart, Embourg, Marco Pietteur, 2012 (ISBN 978-2-87434-126-7) [original anglais paru en 1996]

- (en) Düzgüneş, Nejat, Mechanisms and specificity of HIV entry into host cells, New York, Plenum Press, 1991 (ISBN 0-306-44008-3)

- (en) Engelmann, Lukas, Mapping AIDS : visual histories of an enduring epidemic, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 (ISBN 978-1-108-42577-3)

- (en) Epstein, Steven, Impure science : AIDS, activism, and the politics of knowledge, Berkeley (CA), University of California Press, 1996 (ISBN 0-520-20233-3)

- (en) Feldman, Douglas A. ; Johnson, Thomas M. (éd.), The social dimensions of AIDS : method and theory, New York & Londres, Praeger, 1986 (ISBN 0-275-92110-7)

- (en) Freed, Eric O. (ed.), Advances in HIV-1 assembly and release, New York, Springer, 2013 (ISBN 978-1-4614-7728-0)

- (en) Friedman-Kien, Alvin E. ; Laubenstein, Linda J. (éd.), Aids : the epidemic of Kaposi's sarcoma and opportunistic infections : papers based on an international symposium held at New York University Medical Center in 1983, New York & Paris, Masson, 1984 (ISBN 0-89352-217-1) et (ISBN 2-225-80432-X)

- (en) Garrett, Laurie, The coming plague : newly emerging diseases in a world out of balance, New York, Farrar, Straus & Giroux, 1994 (ISBN 0-374-12646-1)

- (en) Girard, Marc ; Thé, Guy de ; Valette, Louis (éd.), Retrovirus of human AIDS and related animal diseases, Marnes-la-Coquette, Pasteur Vaccins & Lyon, Fondation Marcel Mérieux, 1987 (ISBN 2-901773-44-3) [actes du Colloque des cent gardes tenu à Marnes-la-Coquette (France) les 29 et 30 octobre 1986]

- Girard, Pierre-Marie ; Katlama, Christine ; Pialoux, Gilles, VIH, 8e éd., Rueil-Malmaison, Doin, 2011 (ISBN 978-2-7040-1302-9)

- Grmek, Mirko, Histoire du sida : début et origine d’une pandémie actuelle, nouvelle éd. revue et augmentée, Paris, Payot, 1995 (ISBN 2-228-88908-3)

- (en) Hall, John C. ; Hall, Brian J. ; Cockerell, Clay J. (éd.), HIV-AIDS in the post-HAART era : manifestations, treatment, and epidemiology, Shelton (CT), People's Medical Publishing House, 2011 (ISBN 978-1-60795-105-6) [HAART = highly active antiretroviral therapy]

- (en) Hardy, W. David (ed.), Fundamentals of HIV medicine : 2019 edition, Oxford, Oxford University Press, 2019 (ISBN 978-0-19-094249-6)

- Harven, Étienne de ; Roussez, Jean-Claude, Le sida, Saint-Jean-de-Braye, Dangles, 2005 (ISBN 2-228-88908-3) [défend la thèse contestant le lien de cause à effet entre le VIH et le sida. Voir aussi la monographie de Roussez mentionnée plus loin]

- (en) Henderson, Patricia C., AIDS, intimacy and care in rural KwaZulu-Natal : a kinship of bones, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2011 (ISBN 978-90-8964-359-9)

- Héritier, Françoise, Sida : un défi anthropologique, textes réunis par Salvatore D'Onofrio, Paris, Les Belles lettres, 2013 (ISBN 978-2-251-43031-7)

- (en) Hooper, Edward,The river : a journey to the source of HIV and AIDS, Londres, Allen Lane, 1999 (ISBN 0-713-99335-9)

- (en) Hope, Thomas J. ; Richman, Douglas D. ; Stevenson, Mario (éd.), Encyclopedia of AIDS, New York, Springer, 2018 (ISBN 978-1-4939-7101-5)

- (en) Hoppe, Trevor, Punishing disease : HIV and the criminalization of sickness, Oakland (CA), University of California Press, 2018 (ISBN 978-0-520-29158-4)

- (en) Jackson, Myles W., The genealogy of a gene : patents, HIV-AIDS, and race, Cambridge (MA), MIT Press, 2015 (ISBN 978-0-262-02866-0)

- Javaugue, François-Charles, avec la collab. d'Hervé Fleury et de Madeleine Decoin, VIH : les virus et le nouveau visage moléculaire de la pandémie, Paris, Hermann, 2014 (ISBN 978-2-7056-8136-4)

- (en) King, Brian, States of disease : political environments and human health, Oakland (CA), University of California Press, 2017 (ISBN 978-0-520-96211-8)

- (en) Klein, Eva (éd.), Acquired immunodeficiency syndrome, Bâle, Karger, 1986 (ISBN 3-8055-4156-2)

- Lachenal, Guillaume, « La quête des origines du sida », www.laviedesidees.fr, article du 17 octobre 2014

- (en) Laurier Decoteau, Claire, Ancestors and antiretrovirals : the biopolitics of HIV/AIDS in post-apartheid South Africa, Chicago, University of Chicago Press, 2013 (ISBN 978-0-226-06445-1)

- Leibowitch, Jacques, Un virus étrange venu d'ailleurs, Paris, Grasset, 1984 (ISBN 2-246-33331-8)

- Leibowitch, Jacques, Pour en finir avec le sida, avec la collab. de Claude Capelier, Paris, Plon, 2011 (ISBN 978-2-259-20759-1)

- Lert, France (éd.), Dépistage de l'infection VIH en France, 2009-2011 : synthèse des études et recherches, Paris, Éd. EDK & Agence nationale de recherches sur le sida, 2013 (ISBN 978-2-84254-192-7) et (ISBN 978-2-910143-28-2)

- (en) Lieberman, Evan S., Boundaries of contagion : how ethnic politics have shaped government responses to AIDS, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2009 (ISBN 978-0-691-14019-3)

- (en) Madhok, R. ; Forbes, C. D. ; Evatt, B. L. (éd.), Blood, blood products and AIDS, Londres, Chapman & Hall, 1987 (ISBN 0-412-28360-3)

- Mayer, Ken ; Pizer, Hank, Sida : le syndrome d'immuno-déficience acquise : ce qu'il faut savoir pour ne plus avoir peur, Montréal, Éd. de l'Homme, 1983 (ISBN 2-7619-0303-X)

- (en) McKay, Richard A., Patient zero and the making of the AIDS epidemic, Chicago, University of Chicago Press, 2017 (ISBN 978-0-226-06381-2)

- Montagnier, Luc, Vaincre le sida : entretiens avec Pierre Bourget, Paris, Éd. Cana & Fondation internationale pour l'information scientifique, 1986 (ISBN 2-86335-051-X)

- Naniche, Denise, avec la collab de Stanley A. Plotkin, « Origine du sida : la fin d'une polémique ? », La Recherche 2001 (1), n° 338, p. 14-15 [montre que l'avancée de la recherche en biologie moléculaire permet de réfuter la thèse défendue notamment par E. Hooper concernant le rôle supposé du vaccin contre la poliomyélite dans l'apparition du sida]

- Jacques Pépin, Aux origines du sida. Enquête sur les racines coloniales d'une pandémie, Seuil, Traduction de : (en) Pépin, Jacques, The origins of AIDS, Cambridge, Cambridge University Press, 2011 (ISBN 978-1-10-700663-8)

- (en) Phillips, Howard, Epidemics : the story of South Africa's five most lethal human diseases, Athens (OH), Ohio University Press, 2012 (ISBN 978-0-82142-028-7)

- Piot, Peter, Le sida dans le monde : entre science et politique, avec la collab. de Michel Caraël, Paris, Odile Jacob, 2011 (ISBN 978-2-7381-2687-0)

- Piot, Peter, Une course contre la montre : mes combats contre les virus mortels, sida et Ebola, avec la collab. de Ruth Marshall ; trad. par Jean-Clément Nau, Paris, Odile Jacob, 2015 (ISBN 978-2-7381-3260-4) [original anglais paru en 2012]

- Pleskoff, Olivier, Les avancées de la recherche sur le sida, préf. de Françoise Barré-Sinoussi, Paris, L'Harmattan, 2011 (ISBN 978-2-296-55330-9)

- Rosenheim, Michel ; Itoua-Ngaporo, Assouri (éd.), Médecine tropicale. 1, Sida, infection à VIH : aspects en zone tropicale, Paris, Ellipses, 1989 (ISBN 2-7298-8929-9)

- Roussez, Jean-Claude, Sida : supercherie scientifique et arnaque humanitaire, 2e éd. revue et augmentée, Embourg, Marco Pietteur, 2014 (ISBN 2-87434-016-2) [combat la thèse qui présente le VIH comme la cause du sida. 1re éd. parue en 2004]

- Rozenbaum, Willy ; Seux, Didier ; Kouchner, Annie, Sida : réalités et fantasmes, Paris , POL, 1984 (ISBN 2-86744-019-X)

- (en) Schafer, Jason J. (éd.), HIV pharmacotherapy : the pharmacist's role in care and treatment, Bethesda (MD), American Society of Health-System Pharmacists, 2018 (ISBN 978-1-58528-576-1)

- (en) Schneider, William H., The history of blood transfusion in Sub-Saharan Africa, Athens (OH), Ohio University Press, 2013 (ISBN 978-0-8214-2037-9)

- Schwartz, Maxime ; Castex, Jean, La découverte du virus du sida : la vérité sur l'affaire Gallo-Montagnier, d'après un texte de Raymond Dedonder, Paris, Odile Jacob, 2009 (ISBN 978-2-7381-2288-9)

- (en) Shilts, Randy, And the band played on : politics, people, and the AIDS epidemic, New York, St. Martin's Griffin, 2007 (ISBN 978-0-312-37463-1) [1re éd. parue en 1987]

- (en) Smith, Raymond A. (éd.), Encyclopedia of AIDS : a social, political, cultural, and scientific record of the HIV epidemic, Chicago, Fitzroy Dearborn, 1998 (ISBN 1-579-58007-6)

- Spire, Bruno ; Cattaneo, Graciela, Sida : 30 ans d'idées reçues, Paris, Le Cavalier bleu, 2014 (ISBN 978-2-84670-542-4)

- Tolédano, Élie ; Vabret, Nicolas ; Gouet, Patrice ; Corbin, Antoine, « Épidémiologie des virus de l'immunodéficience humaine (HIV) », Lyon, Département de biologie de l'École normale supérieure de Lyon, 12 juillet 2006

- (en) Wu, Li ; Schwartz, Olivier (éd.), HIV interactions with dendritic cells : infection and immunity, New York, Springer, 2013 (ISBN 978-1-4614-4432-9)

- (en) Zhang, Linqi ; Lewin, Sharon R. (éd.), HIV vaccines and cure : the path towards finding an effective cure and vaccine, Singapour, Springer, 2018 (ISBN 978-981-13-0483-5)