Chemin de fer Congo-Océan

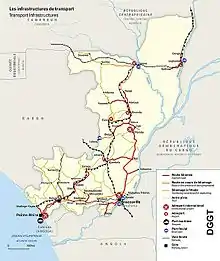

Le chemin de fer Congo-Océan (CFCO) est un établissement public de la République du Congo qui exploite un réseau de chemin de fer de 885 km, à l'écartement de 1 067 mm.

| Congo-Océan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

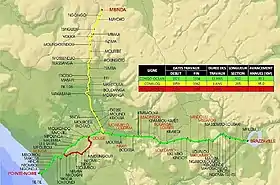

| Ligne de Pointe-Noire à Brazzaville et de Mbinda à Mongo-Bélo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Carte de la ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Mise en service | 1934 – 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Longueur | 885 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Écartement | étroit (1 067 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Électrification | Non électrifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nombre de voies | Voie unique |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Propriétaire | para-étatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Exploitant(s) | Chemin de fer Congo-Océan (CFCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Trafic | commercial et marchandise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

On distingue trois tronçons, la ligne du Congo-Océan, qui relie le port de Pointe-Noire, au bord de l'océan Atlantique, à Brazzaville, construite de 1921 à 1934 (512 km)[1], le tronçon de Mont-Bello à Mbinda, construit de 1959 à 1962 (285 km) et le tracé de Bilinga à Dolisie, réalignement construit de 1976 à 1985 (91 km).

Histoire

Le besoin de transport

Si le fleuve Congo est navigable en amont de Brazzaville, il ne l’est plus en aval jusqu’à l’océan à cause des rapides et des cataractes. Cela a amené à trouver un moyen de transport entre le « Congo et l’océan » pour acheminer les richesses de l’Afrique centrale, oléagineux, coton, café, cacao, bois précieux, caoutchouc, or, cuivre, ivoire…

Au Congo belge, entre 1890 et 1898, une ligne de chemin de fer est construite de Kinshasa (en face de Brazzaville) à Matadi, sur l’océan Atlantique.

Les Français, depuis 1886, n’en finissent plus d’étudier un chemin de fer entre Brazzaville et Pointe-Noire. Les rapports d’experts se succèdent, mais il n’y a pas d’entente sur le tracé.

En 1906, la mission Bel (du nom de son chef Jean-Marc Bel) définit Pointe-Noire comme Terminus.

De 1921 à 1934, un chantier de construction dramatique

-_Eisenbahn_-_Annemarie_Schwarzenbach_-_SLA-Schwarzenbach-A-5-26-038.jpg.webp)

Il faut attendre le pour que Mme Augagneur donne le premier coup de pioche du chantier d’un train qui partira de Brazzaville.

Le , dix-huit mois après le début des travaux à Brazzaville, Jean-Victor Augagneur, alors gouverneur général de l'Afrique-Équatoriale française (AEF), signe une convention avec la Société de construction des Batignolles (SCB) qui doit réaliser les travaux de construction de la voie sur 172 km à partir de Pointe-Noire. Le reste de la ligne entre le PK (point kilométrique) 172 et Brazzaville sera exécuté en régie par la COLYAF (Compagnie Lyonnaise de l’Afrique Équatoriale Française).

Un an plus tard, en 1924, les quarante premiers kilomètres depuis Pointe-Noire sont réalisés par la SCB. Depuis Brazzaville, la COLYAF est parvenue au 75e kilomètre.

Mais, du côté de Pointe-Noire, les premières difficultés apparaissent car les travaux sont aux portes d’un terrible obstacle naturel : le massif du Mayombe. Situé à 60 km de l’océan, c'est un massif montagneux de 800 mètres de haut, dans une forêt épaisse, traversée par des torrents, des ravins abrupts, des fleuves, des étangs, des marais. Les arbres géants se dressent en remparts naturels tandis qu'au sol un humus malsain forme un tapis meurtrier qui peut s’ouvrir et se refermer à tout moment. En sous-sol, alternent les schistes décomposés et les marnes aux glissements imprévus ou, à l'inverse, des affleurements de roches très dures. Le climat chaud et humide se conjugue à cela pour faire échec à une avancée rapide des travaux.

Le , un nouveau gouverneur général de l’AEF est nommé, Raphaël Antonetti, un homme à la volonté de fer. Son but est de terminer coûte que coûte le chemin de fer de Brazzaville à Pointe-Noire.

À la fin de l'année 1924, Antonetti obtient d’Édouard Daladier, alors ministre des colonies, l’autorisation de poursuivre les travaux, des crédits sont débloqués dans la loi de finances de 1925. La SCB a six ans pour terminer les travaux.

Selon la convention signée en , la SCB doit terminer le terrassement d’une voie sur 172 km depuis le terminal maritime ; de son côté l’administration de l’AEF s’engage à fournir la main d’œuvre : 8 000 hommes. Originellement, Antonetti pensait recruter des travailleurs sur une bande de territoire de 100 km le long de la future voie, mais, très rapidement, les réserves humaines s'épuisent. Il faut alors recruter plus loin, selon le principe du travail forcé, en recherchant des adultes « mâles » d’un bout à l’autre du Moyen-Congo. Mais très vite les indigènes fuient ce chantier, car il était localement de notoriété publique que travailler dans le massif du Mayombe se révélait souvent mortel.

La décision est alors prise, en février 1925, d’aller chercher les travailleurs plus loin en Oubangui-Chari (actuelle République centrafricaine), au Cameroun et au Tchad. Le trajet jusqu’au Mayombe est long et pénible et beaucoup périssent avant la fin des travaux.

Les populations de ces contrées se rebiffent contre cet enrôlement forcé ; cela donna ainsi lieu à la guerre du Kongo-Wara.

Une fois sur place les conditions de vie dans ce milieu hostile sont terribles. Les travaux de terrassement sont faits à la pioche, les déblais évacués à dos d’homme jusqu'à de pesants wagonnets Decauville. Dans les camps où les ouvriers s’entassent sans encadrement sanitaire, d'innombrables travailleurs[2] vont mourir d'épuisement, de maladie (dont, vraisemblablement, la première épidémie de SIDA[3]), de neurasthénie…

Des voix s’élèvent pour dénoncer ce chantier. Le premier à le faire est le directeur du Service de la Main d'Oeuvre du chantier, Georges Thomann, administrateur en chef des colonies. Dans son Rapport de Juin 1925 il indique «…Gaspillage et usure de la main d’œuvre, nécessité d’un pourcentage considérable de porteurs pour un nombre de travailleurs utiles très réduit, ... substitution inconsidérée du travail humain à celui des machines tel est le système employé dans le Mayombe. Il coûtera un nombre considérable de vies humaines qui pourraient être épargnées,...." Le 14 Avril 1926, alors en disponibilité en France, il alerte le Ministre des colonies, qui nomme le 15 Mai 1926 l’inspecteur Pégourier pour une mission de contrôle. Si André Gide qualifie bien le Congo-Océan d'« effroyable consommateur de vies humaines » dans son livre Voyage au Congo , il n'y consacre que 3 pages (sur 502) et ne se révolte pas, "mais que peut un administrateur ?, il doit obéir à son chef". En Octobre 1927 il confirme son support à Antonetti sur le Congo-Océan : "Aucun progrès dans certains domaines, ne saurait être réalisé sans sacrifice de vies humaines..."

Les intéressés eux-mêmes se font entendre et la résistance au recrutement devient vite une résistance armée. Des révoltes éclatent en 1928 de la Haute-Sangha au Cameroun, vite réprimées par des unités militaires. Cette même année, Albert Londres, dans son livre Terre d'ébène, dresse le même réquisitoire qui est abordé jusque dans l’hémicycle de la chambre des députés à Paris.

Mais il faudra attendre 1929 pour que la situation s’améliore, année où on comptera malgré tout 1 300 morts au lieu de 2 600 l’année précédente[4].

Le « scandale du Congo-océan » mis en lumière modifie les plans de l’administration coloniale de l’AEF. Le , Antonetti, toujours soutenu par Paris, signe avec la SCB un avenant à la convention de 1922, qui impose d’utiliser des moyens mécaniques. La terre ne sera plus déblayée à la main et à la hotte, on ne creusera plus les tunnels à la pioche et à la barre à mine. Des compresseurs, des bulldozers et des tracteurs sont ainsi amenés sur le chantier et ils y remplacent l’homme.

Fin 1930, la voie est enfin posée sur 100 km au départ de Pointe-Noire et, du côté est de Brazzaville, la voie est pratiquement posée jusqu’au PK 172. Mais il reste à terminer la portion dans le Mayombe, avec le percement du tunnel de Bamba, le tunnel le plus long d’Afrique (1 694 mètres) et, à ce niveau, les travaux ne progressent que très lentement, avec beaucoup de difficultés.

Pour résoudre le problème de main-d’œuvre, le Ministre des colonies, André Maginot, a l’idée de faire venir des travailleurs chinois. Ainsi, 600 coolies sont amenés de Canton (Chine)) et Hong Kong jusqu’au Congo. Ils sont accueillis au départ dans des camps en dur et couchent dans des lits, on leur sert de la cuisine chinoise, puis les conditions changent rapidement lors de leur installation dans le Mayombe au PK 104, où la situation est bien différente ; les Chinois refusent alors d’emblée de travailler. Les meneurs sont rapidement renvoyés et, un an plus tard, 400 autres coolies sont rapatriés, tandis d’autres mourront sur le chantier.

Depuis 1930, des machines ont été mises en place mais, malgré cela, dans le tunnel de Bamba, les galeries s’effondrent au fur et à mesure qu’on essaye de les creuser. Par endroits c’est le contraire et le sol semble se relever pour rejoindre la voûte, empêchant l'avancement des travaux. De plus, de brusques venues d’eau se déversent parfois à travers les roches, au rythme de 850 litres à la seconde.

Il faut, à plusieurs reprises, rallonger les crédits, de 100 millions en 1932, et de 250 millions en 1933. Antonetti répond à chaque fois à ces surcoûts. Après trois ans d’effort, enfin, le , les deux équipes de travaux du tunnel se rejoignent. Après cet ouvrage, le relief s’aplanit le chantier avance à une vitesse satisfaisante.

Le , la voie est finalement complètement posée, avec 511 km de voie unique métrique, à écartement de 1 067 mm, 12 tunnels, 172 ponts et viaducs, des kilomètres de murs de soutènement en maçonnerie. Le , le gouverneur général, Raphaël Antonetti, inaugure la ligne qui permet alors de joindre, sans rupture de charge, le Congo à l’océan. Le chantier, véritable défi géotechnique, aura coûté au total 930 millions de francs français de l'époque[5] soit environ 667 millions d'euros de 2016[6] ou 108 milliards de francs CFA et la vie de 17 000[7] à 20 000 ouvriers[5] (ce chiffre inclurait également les évadés ayant réussi à fuir les travaux [8]) des 127 000 travailleurs recrutés[4] ; le chemin de fer Congo-océan, qui devait être une épopée, se transforme en tragédie.

1962, nouvelle ligne de la COMILOG

En 1960, l’AEF est démantelée, laissant place à quatre États indépendants, Centrafrique, République du Congo, Gabon, Tchad. Cela ne rompt pas la solidarité économique, puisqu’en 1962 est inaugurée la nouvelle ligne ferroviaire de 285 km, appelée COMILOG du nom de l’entreprise minière située au Gabon. Cette ligne est ouverte pour transporter le manganèse de la mine de Moanda au Gabon à la gare de Mbinda par une télébenne de 76 km. Elle se raccorde à la voie du CFCO à Mont-Bello[9].

1979 à 1985, le réalignement

Après la mise en route de la nouvelle ligne de la COMILOG, le trafic marchandise lié au transport de manganèse passe de 19 000 tonnes en 1962, à 2 200 000 tonnes en 1970. Durant cette même période, le trafic du bois est en progression régulière, le trafic voyageur est multiplié par sept entre 1962 et 1970. La traversée du massif du Mayombe oblige l’emploi de trois ou quatre locomotives pour tirer les trains lourds.

Cependant, la dégradation du réseau est telle que les déraillements sont de plus en plus fréquents et que la vitesse des trains se ralentit. Des investissements sont nécessaires, il faut en premier lieu revoir la traversée du Mayombe et plusieurs options sont étudiées. En 1973, le projet d’un nouveau tracé dit « variante sud » entre les gares de Billinga et Dolisie est finalement retenu. En 1975, le groupement Astaldi–Holzman–Fougerolles (ASHFO) est retenu pour le lot de génie civil, 91 kilomètres de voie nouvelle unique avec douze ponts et six tunnels. Le coût du chantier est de 33 milliards de F CFA ; le financement est achevé le .

Au début de l'année 1976, le groupement ASHFO installe le chantier. Le , c’est le début effectif des travaux, inaugurés par le président de la république, Marien Ngouabi.

Mais le un commando du Front pour la Libération de l'enclave de Cabinda attaque le chantier au PK 65, faisant douze morts, et trois ingénieurs sont enlevés. L’ASHFO stoppe les travaux. Les trois otages sont libérés rapidement après le versement d'une rançon.

Après un accord entre l’ATC et ASHFO, les travaux reprennent le , mais le coût du chantier est réévalué. Les militaires assurent la sécurité des travailleurs. Mais rien ne se passe comme prévu, les travaux prennent du retard. Des changements de tracé sont rendus obligatoires pour des raisons techniques, des éboulements de talus se produisent, le nombre d’ouvrages d’art est revu à la hausse, ce qui provoque des révisions de prix et des signatures d’avenants avec pour conséquence une envolée des coûts. En 1980, le coût global du réalignement est estimé à 75 milliards de F CFA accepté cependant par les financeurs.

Pendant ce temps, les travaux continuent avec difficultés. Mais il reste le dernier obstacle, le tunnel sous le massif du Bamba d’une longueur de 4 600 mètres. Son creusement commence en décembre 1978 et il faudra cinq ans pour que les deux équipes de percement du tunnel se rejoignent le à cause d’inondations, d’éboulements, de soulèvements de terrain, de fissuration du béton. Mais ces travaux difficiles se sont réalisés, cette fois, dans des conditions de sécurité optimum pour les travailleurs.

Le nouveau tracé est inauguré le . La République du Congo est dotée d’une ligne de chemin de fer moderne sur laquelle les trains peuvent atteindre la vitesse de 80 km/h dans la traversée du Mayombe[10].

1990 à 2004, accidents, attentats et guerre civile

Les conditions d'exploitation du CFCO se détériorent à partir de 1990. L'entreprise est dans une position de quasi cessation de paiement, avec pour conséquences une pénurie de matériel pour l'entretien de la voie et une absence de pièces de rechange pour la maintenance des locomotives[11].

À Mvoungouti, le , une collision entre un train de voyageur et un train de marchandises fait cent morts et trois-cents blessés[12]. Après cet accident et avec l'arrêt, en 1991, du transport de manganèse pour le compte de la société Comilog, l'exploitation du tronçon Mont-Bello-Mbinda, long de 285 km, est confiée au CFCO en 1993 par l'État Congolais. Le CFCO exploite donc à ce moment 885 km de réseau.

Entre 1998 et 2000, une guerre civile éclate entre les partisans de Denis Sassou-Nguesso et ceux de Pascal Lissouba. Le CFCO subit près de deux ans d'interruption de trafic et de lourdes pertes de matériels et d’équipements : six ponts sont détruits, le système de télécommunication est hors d’usage, le matériel roulant ainsi que plusieurs kilomètres de voie sont endommagés[13].

En janvier 2000, le gouvernement congolais décide la dissolution de l'A.T.C et le CFCO redevient une entité autonome. En 2000 commence la reconstruction des six ponts, la réhabilitation de la voie sur les tronçons endommagés, l'acquisition du matériel de télécommunication de dépannage. En 2001, pour relancer le trafic, le gouvernement investit plus de 6 milliards de francs CFA, mais cette embellie est de courte durée. Une collision entre deux trains a lieu le 10 janvier 2001, à nouveau à Mvoungouti. Le , une trentaine de personnes sont blessées à la suite du « déraillement d’origine criminelle » d’un train de marchandises près de la gare de Loulombo. Le déraillement est dû à une attaque terroriste menée par des miliciens ninjas. Le trafic de la ligne est interrompu[14].

En janvier 2004, le trafic passagers sur le CFCO reprend progressivement sous escorte armée, après plus d’un an d’interruption pour des raisons de sécurité. Un convoi composé de huit voitures de cent-dix places chacune quitte la gare ferroviaire de Brazzaville pour Pointe-Noire, escorté par des gendarmes et des miliciens Ninjas du chef rebelle, le Pasteur Ntumi.

Après 2004

.jpg.webp)

Entre 2005 et 2006, toutes les lignes sont rouvertes au trafic voyageurs et marchandises, tant sur l'ancien tracé du Mayombe que sur la ligne ex-Comilog. La réouverture et la rénovation d'une douzaine de gares et la remise en état de huit locomotives ont permis de remonter le trafic moyen. Mais, faute d'investissements lourds, le parc des locomotives passe de seize à dix et le trafic chute de 60 %.

Pour enrayer cette situation catastrophique, le gouvernement met en place, en 2006, un programme d'urgence de rénovation et de rééquipement du CFCO. Ce programme, élaboré en accord avec le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale, se résume en deux phrases : améliorer les infrastructures, acquérir du matériel roulant[15].

Le , à Yanga, à 60 km de Pointe-Noire, un train de voyageurs déraille, soixante-seize morts et six-cents blessés sont dénombrés. La vétusté du matériel roulant et des voies, les irrégularités et les insuffisances des trains figurent sur la longue liste des maux dont souffre le CFCO depuis les années 1990[16].

Le , un nouveau train « Gazelle » est mis en service[17].

Le , à Brazzaville, le ministre de l’Aménagement du territoire annonce 200 milliards de FCFA destinés à la ligne de Mbinda[18]. C'est la renaissance du Congo-Océan[19].

En , l'achat de dix nouvelles locomotives, en provenance des États-Unis, vise à redynamiser le transport ferroviaire[20].

En , des troubles éclatent dans le Pool, deux ponts sont dynamités. Le trafic est totalement interrompu depuis cette date entre Pointe-Noire et Brazzaville. En 2017, les travaux de réparation des ponts détruits ne sont toujours pas engagés[21]. La circulation reprend en 2018, un premier train de carburant rejoignant Brazzaville depuis Pointe-Noire le 28 novembre[22].

Le , dans la gare de Ngondji, à 18 km de Pointe-Noire, un train minéralier en provenance de Mayoko, percute un train transportant des conteneurs venant en sens inverse. Cette collision provoque la mort de 16 personnes[23].

Le 24 octobre 2020, un train de marchandises déraille entre Bilala et Bilinga, il n'y a aucune victime mais le trafic est perturbé pendant plusieurs jours[24].

Organisation actuelle

Créé par ordonnance du 16 février 2000, le CFCO est un établissement public à caractère industriel et commercial[25].

En 2004, le gouvernement congolais avait prévu la privatisation du CFCO mais l’appel d’offre s’avéra infructueux.

Postérité

Le Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN) a assigné en février 2014, collectivement, l'État français et la Spie Batignolles (cette dernière en tant qu'héritière de la Société de construction des Batignolles), pour crime contre l'humanité lors de la construction de la ligne du CFCO[27]. Cette action judiciaire révélant l'existence d'une fracture coloniale, concept défendu par l'historien Pascal Blanchard, au sein de la société française actuelle[28].

L'absence de référence médiatique ultérieure à 2014 laisse à penser que cette action judiciaire a été classée sans suite.

Notes et références

- « Chemin de fer Congo-Océan (Pointe-Noire/Brazzaville, 1934) | Structurae », sur Structurae (consulté le )

- Georges Dupré, Un ordre et sa destruction, Paris, ORSTOM, , 446 p., 24 cm (ISBN 2-7099-0625-2, lire en ligne), p. 272-275 « évidemment aucune information sur les décès de travailleurs pourtant nombreux dans les premières années de construction ». « Jusqu'en 1933 c'est plusieurs centaines de jeunes hommes sélectionnés parmi les plus robustes qui sont envoyés sur les chantiers du C.F.C.O. Pour tout dire, la population est « écrémée » de ses hommes les plus jeunes et les plus aptes à réparer l'hécatombe provoquée par la prise de possession coloniale ».

- « Sida : comment le virus a quitté son berceau près de Kinshasa », sur Le Figaro Santé, (consulté le )

- « La ligne Congo-Océan : une traverse, un mort », Reprise d'un article du magazine GEO Histoire "L'Afrique au temps des colonies" (n°24), sur mediavaulx.fr, (consulté le )

- « L'inauguration de la ligne de chemin de fer "Congo Océan" », sur Institut national de l'audiovisuel (consulté le ).

- « Convertisseur franc-euro », sur Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Sennen Andriamirado « Le défi du Congo-Océan ou l’épopée d’un chemin de fer » 1984

- "Clive Lamming", « Le Congo-Océan : l’enfer était entre les deux »

- « ligne de Comilog page 17 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Sennen Andriamirado et Celestin Monga, Le nouveau Congo-Océan dans la traversée du Mayombe,

- « Articles du CFCO – Situation de l’entreprise 1990 à 2066 », sur www.cfco.cg (consulté le )

- « Affaire Mvoungouti », sur www.congopage.com (consulté le )

- « L'arrêt du trafic ferroviaire accentue les difficultés du CFCO », sur www.panapress.com (consulté le )

- « Une trentaine de blessés dans l'attaque d'un train (officiel) », Congopage, (lire en ligne, consulté le )

- « CFCO », sur www.cfco.cg, (consulté le )

- Falila Gbadamassi, Leila Kaddour-Boudadi, « Congo : Au moins 76 morts dans l'accident de train sur le CFCO », sur www.afrik.com (consulté le )

- Ngouela Ngoussou, « Transports/CFCO: Un nouveau train va relier Brazzaville et Pointe-Noire », Journal de Brazza, (lire en ligne, consulté le )

- « Voie ferrée : 200 milliards FCFA pour réhabiliter la ligne de Mbinda », sur adiac-congo.com : toute l'actualité du Bassin du Congo (consulté le )

- Claire Meynial, « La renaissance du Congo-Océan », Le Point Afrique, (lire en ligne, consulté le )

- « C.f.c.o (Chemin de fer Congo-Océan) : Dix nouvelles locomotives pour redynamiser le transport ferroviaire », sur www.lasemaineafricaine.net, (consulté le )

- « Mwinda.org : Ponts dynamités sur le CFCO »

- Arsène Séverin, « Reprise du train entre Pointe-Noire et Brazzaville », sur VOA Afrique,

- Hervé Brice Mampouya, « Transport ferroviaire : deux trains marchandises entrent en collision à Ngondji », sur adiac-congo.com, (consulté le )

- « Déraillement à Bilala », sur Les Échos du Congo Brazzaville (consulté le )

- « un nouvel organigramme », sur www.cfco.cg (consulté le )

- « Infrastructures : Un mémorandum d’entente entre la République du Congo et l’Italie », Ministère de l'aménagement du territoire et des grands travaux

- « Le Cran poursuit l'Etat et la Spie pour crime contre l'humanité », BFMTV, (lire en ligne, consulté le )

- Adel TAAMALLI, « Ligne Congo-Océan : l’assignation du CRAN révèle l’existence d’une fracture coloniale », Le blog d'Adel Taamalli, (lire en ligne, consulté le )

Bibliographie

- Jean-Louis Chaléard (dir.), Chantal Chanson-Jabeur (dir.) et Chantal Béranger, Le chemin de fer en Afrique, Paris, Karthala PRODIG SEDET, coll. « Hommes et sociétés », , 401 p. (ISBN 978-2-84586-643-0, OCLC 470313527, lire en ligne), p. 23-24

- Daniel Loumouamou, L'influence du chemin de fer Congo-Océan sur la région traversée entre Brazzaville et Matoumbou en République populaire du Congo, Université Bordeaux 3, 1984, 377 p. (thèse de 3e cycle)

- Camille Mfouli, Le chemin de fer Congo-Océan, témoignage de la colonisation française au Congo Brazzaville : 1921-1938, Université Lyon 2, 1985, 95 p. (mémoire de maîtrise d'Histoire)

- Dominique Paquet et Bernard Anberrée, Congo-Océan ou Le jeu renouvelé du chemin de fer Brazzaville-Pointe Noire, Chiron, Paris, 1990, 67 p.

- Henriette Roussel, Le chemin de fer Congo-Océan : grande œuvre coloniale française, Delmas, Bordeaux (texte remanié d'une thèse de doctorat de Droit, Toulouse)

- Gilles Sautter, «Notes sur la construction du chemin de fer Congo-Océan (1921-1934)», Cahiers d'études africaines, vol. 7, n° 26, 1967, p. 219-299, en ligne sur Persée.

- Ieme van der Poel (dir.), Congo-Océan : un chemin de fer colonial controversé, Paris, L'Harmattan, coll. « Autrement mêmes », 2 vol. (XLVIII-186, 208 p.) (ISBN 978-2-296-01332-2 et 978-2-296-01333-9, lire en ligne)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Chemin de fer Congo Océan (Chemin de fer de Brazzaville à l'Océan Atlantique [Pointe-Noire)] (Archives nationales)

- Mvougouti, quinzième anniversaire d’une tragédie ferroviaire oubliée: Dans la nuit du 24 septembre 1991, un train de la Compagnie minière de l’Ogoué du Gabon (Comilog) heurtait un train de voyageurs du CFCO, occasionnant des centaines de victimes.