Neuvy-Bouin

Neuvy-Bouin est une commune du centre-ouest de la France située dans le département des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine.

| Neuvy-Bouin | |||||

La croix du Petit Bouin. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Deux-Sèvres | ||||

| Arrondissement | Bressuire | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais | ||||

| Maire Mandat |

Claudine Grellier 2020-2026 |

||||

| Code postal | 79130 | ||||

| Code commune | 79190 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Neuvyçois | ||||

| Population municipale |

481 hab. (2020 |

||||

| Densité | 19 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 40′ 37″ nord, 0° 27′ 33″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 179 m Max. 231 m |

||||

| Superficie | 25,30 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Cerizay | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

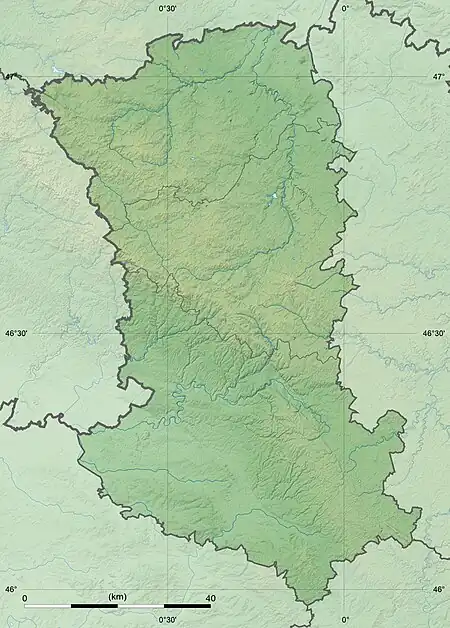

Géolocalisation sur la carte : Deux-Sèvres

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

Neuvy-Bouin est situé à l'ouest du département des Deux-Sèvres au centre de « la Gâtine ».

Localisation et communes limitrophes

Le territoire de la commune est limitrophe de ceux de sept autres communes :

Toponymie

Le nom de la ville est attesté, sous les formes Noviacus au XIIIe siècle, en 1274, et Novic vers 1278[1],

de Novusvicus : Novus « neuf » et Vicus « village ».

Hydrographie

La Sèvre Nantaise prend sa source à 215 m d'altitude sur le plateau de Gâtine, au village des Gâs sur la commune de Neuvy-Bouin (voir carte IGN). Elle traverse ensuite les départements de la Vendée, de Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique selon une direction nord-ouest, avant de se jeter dans la Loire à Nantes (quartier Nantes-Sud-Pirmil).

Transports automobiles

La commune est située sur l'axe Bressuire-Niort (la RD 748) à 10 km au Nord de Secondigny et à 15 km à l’Ouest de Parthenay.

Transports en commun

La commune est desservie par la ligne 13 du réseau de bus RDS du département des Deux-Sèvres qui relie Bressuire à Niort.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Pougne-Herisson_sapc », sur la commune de Pougne-Hérisson, mise en service en 1992[8] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,6 °C et la hauteur de précipitations de 927,7 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Niort », sur la commune de Niort, mise en service en 1958 et à 39 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 12,5 °C pour la période 1971-2000[12] à 12,5 °C pour 1981-2010[13], puis à 12,8 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Neuvy-Bouin est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [15] - [16] - [17]. La commune est en outre hors attraction des villes[18] - [19].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (92,4 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (93,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (45 %), prairies (33,4 %), terres arables (14 %), forêts (6,2 %), zones urbanisées (1,5 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Neuvy-Bouin est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier : le risque de radon[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Palais et la Mare aux Canes. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1999 et 2010[23] - [21].

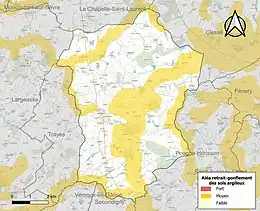

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[24]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[25]. 35,6 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,9 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 7] - [26].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[21].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Selon la classification de 2018, la commune de Neuvy-Bouin est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[27].

Toponymie

Le nom de la commune a été formé en 1793 par la fusion des deux communes de Trévy (Neuvy) (Novit en 1110, du bas latin novus vicus → bourg neuf) et de Bouin (Boyn en 1274 ; Bouyn en 1555 ; Bouhin en 1716 ; Boin en 1783)[28].

En poitevin-saintongeais, le nom de la commune est Nevy.

Histoire

Moyen Âge

La paroisse de Bouin (Boyn en 1274, Boin en 1783) appartenait à l’abbaye de Bourgueil. Elle relevait, dès le XIIIe siècle, de la Renaudière et dépendait en partie de la châtellenie de Châteauneuf-en-Gâtine (Largeasse)[28].

Rien ne subsiste, hormis quelques vestiges incorporés dans d’autres bâtiments, de ce qui fut l’église Notre-Dame-de-Bouin. Aux termes d’un marché conclu, en 1811, avec la commune de Neuvy-Bouin, les maçons Baschard et Pradeau, de Fenioux, la démolirent et construisirent à sa place une petite maison[28].

Temps modernes

Le cimetière situé devant l’église, là où se trouve aujourd'hui un jardin, a disparu à la même époque. Tout près, dans un cul-de-sac, subsiste une ancienne maison noble, du début du XVIIe siècle. C’était l’habitation de Hierosme Allard, seigneur de Bouin, époux d'Anne Bourdet, fille d’un procureur de Parthenay[28].

À la fin du XVIe siècle, le curé de Neuvy, François Baudin logeait à la Rochevineuse, alias Boysnerbert, l’église et le presbytère ayant été pillés et en partie détruits, au cours des guerres de religion par le huguenot Le Roux, de Nueil-les-Aubiers, petit-fils de Jean Parthenay l’Archevêque[28].

En 1598, en un temps de grande pénurie, deux curés pourtant se disputaient les maigres bénéfices de la paroisse[28].

Lorsqu’il la visita en 1598, l’archiprêtre de Parthenay constata que l’église, en misérable état, était sans cloche et toute découverte. Le curé, Pierre Baudoin, n’y pouvait célébrer décemment les offices par temps de pluie et, lui-même fort démuni, avait dû chercher abri ailleurs que dans les ruines de la maison presbytérale[28].

En 1639, le curé Jaque Mulot, fit graver sur la porte du presbytère une inscription rappelant qu’il avait été reconstruit par ses soins. L’église possédait alors un clocher-porche, une seule cloche et deux chapelles, celles de la Sainte Vierge et de saint Eutrope[28].

En 1686, le curé Samoyault affirmait « manquer de tout ». En 1742, l’autel baignait dans l’eau et d’Escoublanc, seigneur de Bouin et de Trayes, envisageait de faire reconstruire l’église avec le concours de ses paroissiens. En 1777 la situation ne s’était pas améliorée et la messe était célébrée à Neuvy[28].

Révolution française et Empire

La Révolution enleva aux curés de Neuvy leur presbytère endommagé pendant la Terreur par les Bleus. Les citoyens Jean-Baptiste et Pierre Grellier furent désignés, en 1789, pour représenter les habitants de Neuvy à la réunion du Tiers-État. Ceux de Bouin, de leur côté, déléguèrent deux cultivateurs : René Boissard et François Allard[28].

La commune de Neuvy-Bouin a été formée en 1793 par la fusion des deux communes de Trévy et de Bouin[28].

Le curé de Bouin, Nicolas Fradin, prêta serment, se rétracta et mourut avant la Terreur. Son confrère de Neuvy René Gée, eut la même attitude. Sa rétractation lui valut d’être arrêté et emprisonné au donjon de Niort. Il y succomba le [28].

Jacques Chevalier, greffier de la municipalité de Neuvy, comparut le , devant le tribunal criminel des Deux-Sèvres. Il lui était reproché d’avoir fourni des vivres aux insurgés du Bocage et d’avoir colporté leurs proclamations. Il échappa de justesse à la guillotine, mais fut condamné à la déportation. Le 29 janvier suivant, traduit devant le même tribunal, le maire de Neuvy Pierre Loubeau, suspecté d’avoir tenu des propos inciviques, affirma avec force qu’il était un bon républicain. On l’acquitta. Deux habitants de la commune moururent dans la prison de Niort : Jacques Gonnord, le et Jean Gonnord, le [28].

L’insécurité résultant de la proximité du théâtre d’opération de la guerre de Vendée et le passage redouté des combattants des deux camps provoquèrent un exode massif de toute une partie de la population vers des secteurs moins exposés. Nombre d’entre eux, sans ressources et loin de leurs villages, ne trouvèrent ailleurs que d’inconfortables abris et durent s’abriter parfois dans huttes recouvertes de genêts. Le froid, la sous-alimentation, les épidémies occasionnèrent parmi eux d’effroyables ravages. De nombreux habitants préférèrent s'exiler loin des combats qui faisaient rage entre les Bleus et les Blancs. Telle une veuve qui s'était réfugiée à Champdeniers avec ses six enfants ; la pauvre femme les vit mourir de faim et de froid les uns après les autres[28].

En octobre 1798, dans le bourg, des insurgés abattirent l’arbre de la liberté et molestèrent le président du district de Parthenay. La tranquillité des bourgs et des villages demeura longtemps menacée par des bandes d’individus qui, sous couvert de motivations politiques, vivaient de rapines et du produit de leurs mauvais coups[28].

En 1803, l’ancien curé de Trayes, l’abbé Glaton, se vit confier la paroisse de Neuvy-Bouin[28].

Époque contemporaine

En 1830, la commune de Bouin est rattachée à celle de Neuvy[28].

À cette date l'inventaire du préfet Dupin nous indique : Neuvi et Bouin: commune au nord et à 9 km de Secondigny. La population de cette commune est de 361 individus. Son territoire arrosé par plusieurs petits ruisseaux sans nom, produit du seigle, un peu de blé noir, de chanvre, de lin et de pomme de terre; il contient quelques pièces de mauvais bois et trois petits étangs. Il y a deux moulins à eau. On fait le commerce de bœufs et mulasses que les cultivateurs élèvent[28].

Édifiée d’après les plans de l’architecte Boutaud, de Poitiers, l’église actuelle a été consacrée le .

En 1987, l'ANDRA a mené une étude pour l'enfouissement des déchets nucléaires à Neuvy-Bouin. La lutte a été menée sur le terrain de février 1987 jusqu'à la décision de moratoire prise par Michel Rocard en 1990. Il y avait deux associations « pacsées » qui ont travaillé pendant trois ans ensemble sur le terrain : tous les comités locaux étaient réunis au sein de CIAD, et Granit recrutait plus large, au-delà du site - avec une même parole par rapport aux politiques et aux médias. Elles n’ont jamais prôné la violence mais une fermeté sans faille et ont toujours agi en public. Elles disposaient de 24 tracteurs grillagés. Des blocs de granite ont été utilisés pour murer des accès, une caravane est restée campée en observation quatorze mois sur le site et tous les mouvements de l’ANDRA étaient épiés. Leurs locaux ont été vidés, murés, goudronnés, emplumés. La population était rapidement mobilisée avec le réseau téléphonique. Et jusqu’au moratoire le site a été occupé et personne ne passait plus, sauf le bus scolaire. Les élus sont venus s’ils avaient envie de venir. Avec les élections, ils finissaient par le faire ou étaient sanctionnés. Il n’y a pas eu de revendication politique du mouvement. Les Verts se sont joints mais à titre personnel.

En 2010, le spectacle Village Toxique de Nicolas Bonneau au « Nombril du Monde » revient sur cette époque[29].

Politique et administration

Liste des maires

Rattachements administratifs et électoraux

Du point de vue administratif, la commune fait partie de l'arrondissement de Parthenay et de la communauté d'agglomération du Bocage bressuirais dont elle a demandé son rattachement au .

Du point de vue électoral, la commune relève du canton de Cerizay.

Gestion de l'eau

Une station d'épuration est en service pour les habitations du bourg, pour les lieux-dits à l’extérieur du bourg l'assainissement est individuel.

Énergies renouvelables

Un parc éoliens de 14 éoliennes a été installé à Neuvy-Bouin[30], à Vernoux-en-Gâtine[31] et Trayes[32]. Avec cinq turbines Vestas V90/2000 (puissance de 2 000 kW) la commune permet d'alimenter l'équivalent de 10 000 à 15 000 foyers. Le parc dans sa globalité avec 28 000 kW installés permet d'alimenter l'équivalent de 23 000 foyers hors chauffage.

En 2017, la mairie créée le service public industriel et commercial « production d'énergie renouvelables » destiné au projet d’installations de panneaux photovoltaïques mais également à permettre ultérieurement de porter d’autres projets liés aux énergies renouvelables[33]. À partir de juin 2017, 108 panneaux solaires sont installés sur le toit de l'église, 135 également sur le toit de la salle des fêtes, et d'autre sur le toit de la mairie, de l'atelier communal ainsi que sur le toit de deux des logements locatifs communaux. La production total d'électricité photovoltaïque annuelle est estimée à 102 000 kWh.

Un nouveau parc éoliens est en cours de développement par la société WPD depuis 2015, il serait situé sur les communes de Neuvy-Bouin, La Chapelle-Saint-Laurent et Clessé. Le parc serait constitué de trois à six éoliennes d'une puissance de 3 MW. Le projet doit encore être validé et pourrait être construit en 2020[34].

Parc éoliens.

Parc éoliens. L'église de Neuvy-Bouin avec son toit recouvert de panneaux solaires.

L'église de Neuvy-Bouin avec son toit recouvert de panneaux solaires.

Population et société

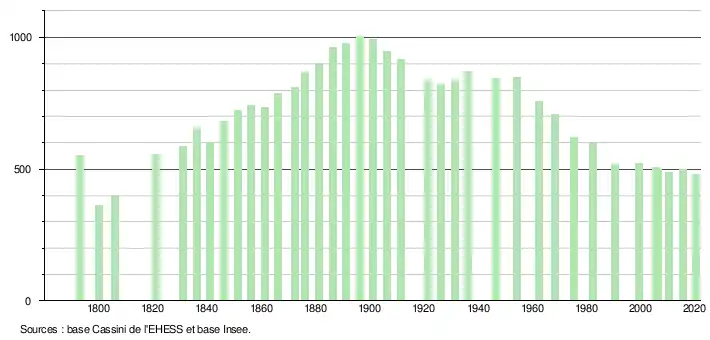

Démographie

À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans. Pour Neuvy-Bouin, cela correspond à 2005, 2010, 2015[35], etc. Les autres dates de « recensements » (2006, 2009, etc.) sont des estimations légales.

Enseignement

L'école catholique du Grand-Marronnier scolarise 25 élèves en maternelle/CP et 14 en primaires en septembre 2016[38].

Manifestations culturelles et festivités

Yakan'vy (troupe de théâtre et de cabaret)

Santé

L'hôpital le plus proche se situe à Bressuire. Le nouvel hôpital Nord Deux-Sèvres est en construction à Faye-l'Abbesse.

Sports

Les habitants de la commune disposent d'une société de boule en bois, d'une association de chasse, d'un club de football[39] et d'une association de paintball sportif R2B.

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2011, le revenu fiscal médian par ménage était de 22 008 €, la commune comptait 211 ménages.

Entreprises et commerces

D'après l'Insee, au , Neuvy-Bouin comptait 58 établissements : 24 dans l’agriculture-sylviculture-pêche, 4 dans l'industrie, 4 dans la construction, 22 dans le commerce-transports-services divers et 4 étaient relatifs au secteur administratif.

Un seul commerce présent dans la commune : le bar-restaurant qui fait également point poste, pain et épicerie[40].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La commune compte plusieurs monuments intéressants :

- Église Notre-Dame de Neuvy-Bouin ;

- la croix du Petit Bouin ;

- la croix Mongeais ;

- le Moulin au Petit Fay (XIXe siècle) ;

- la croix hosannière de Neuvy (XIIIe siècle) ;

- le logis de Beauregard (XVIe et XVIIe siècles) : Beauregard relevait en 1581 de la seigneurie de la Poupelière d'Azay sur Thouet ;

- le logis du Vieux-Bouin (XVIe et XVIIe siècles))

- le logis de Rochevineuse (XIXe siècle) : à partir du XIVe siècle, le fief connut pratiquement les mêmes propriétaires que le château de Nuchèze. Propriété des Nuchèze en 1365, la Rochevineuse passe ensuite aux Montalembert vers 1439, aux Robin en 1521, aux Longueraire en 1584 et à Jacques Garnier en 1630.

Site classé

La Roche Branlante de la Garrelière est un site classé parmi les sites et monuments naturels de caractère artistique le . Ce classement est abrogé le en raison d'un nouveau classement.

Le site du chaos granitique de Gâtine poitevine dans son ensemble comprenant le site de la Garrelière à Neuvy-Bouin ainsi que deux autres sites situés à Largeasse et Ménigoute sont classés en raison de leurs caractères pittoresque et scientifique, par décret ministériel du [41]. Un rapport de présentation a été réalisé par la Direction Régionale de l'environnement de Poitou-Charentes en juillet 2009[42].

Le site classé de la Garelière s'étend sur environ 110 hectares autour des villages de la Garrelière, de la Ménardière, du Moulin de Fay et, du petit Fay. Ce site comprend le bois de l'Hermite"[43].

Le bois de l'Hermite

Les rochers granitiques du bois de l'Ermite sont un ensemble de curieux chirons. Le tout est très étendu et l'on peut penser qu'il y ait eu dans des temps très reculés un culte des pierres, des eaux et des bois. On peut y voir le chiron de la justice, la grotte de l'Hermite surmontée d'une énorme roche oscillante (aussi nommé grotte aux loups et la chapelle aux druides), le rocher du Conseil, la pierre du sacrifice, etc.

.JPG.webp) Le bois de l'Ermite.

Le bois de l'Ermite. « La Selle » à La Garrelière qui évoque non seulement une Selle mais aussi une tête de cheval

« La Selle » à La Garrelière qui évoque non seulement une Selle mais aussi une tête de cheval La « Coquille Saint Jacques », roc renversé et cannelé

La « Coquille Saint Jacques », roc renversé et cannelé Le Rocher branlant du Bois de l’Ermite, situé sur le « toit » de la grotte de l’Ermite

Le Rocher branlant du Bois de l’Ermite, situé sur le « toit » de la grotte de l’Ermite Chiron avec de multiples cavités en forme de sièges

Chiron avec de multiples cavités en forme de sièges « Le pain de sucre »

« Le pain de sucre » « La pierre des sacrifices »

« La pierre des sacrifices »

Personnalités liées à la commune

- Famille Robin, seigneurs de Neuvy-Bouin.

Voir aussi

Bibliographie

- Maurice Poignat, Histoire des communes des Deux-Sèvres Le Pays de Gâtine, éditions du terroir 1984

- Ressources géologiques en Deux-Sèvres, Bois de l'Hermite Neuvy-Bouin

- Bulletin de liaison des sites opposés à l’enfouissement des déchets radioactifs

- Centre régional résistance et liberté

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Genève, Librairie Droz S.A., , 708 p. (ISBN 978-2-600-02883-7, lire en ligne), p. 382

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Pougne-Herisson_sapc - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Neuvy-Bouin et Pougne-Hérisson », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Pougne-Herisson_sapc - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Neuvy-Bouin et Niort », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Neuvy-Bouin », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Deux-Sèvres », sur www.deux-sevres.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs des Deux-Sèvres », sur www.deux-sevres.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Maurice Poignat, Histoire des communes des Deux-Sèvres : Le Pays de Gâtine, Lezay 79120, éditions du terroir, , 300 p. (ISBN 9782903283230), p. 167.

- le spectacle Village Toxique.

- 5 éoliennes.

- 4 éoliennes.

- 5 éoliennes.

- « Comptes rendus de la réunion du conseil municipal du 11/07/2016 », sur le site de la mairie, (consulté le ).

- Tract d'information envoyé par la société Wpd à la population local le 29/09/2017

- « Calendrier de recensement », sur Insee (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- L'école sur le site du ministère de l'éducation nationale.

- Le club de foot.

- le Relais des Saveurs.

- décret ministériel le 22 août 2013.

- Rapport de présentation a été réalisé par la Direction Régionale de l'environnement de Poitou-Charentes en juillet 2009.

- Le site classé de la Garelière.