Pour les articles homonymes, voir Blu-ray Disc, Neuvième Art (périodique) et BD (homonymie).

Une bande dessinée (dénomination communément abrégée en BD ou en bédé) est une forme d'expression artistique, souvent désignée comme le « neuvième art », utilisant une juxtaposition de dessins (ou d'autres types d'images fixes, mais pas uniquement photographiques), articulés en séquences narratives et le plus souvent accompagnés de textes (narrations, dialogues, onomatopées). Will Eisner, un des plus grands auteurs de bande dessinée, l'a définie (avant l'émergence d'Internet) comme « la principale application de l'art séquentiel au support papier »[1].

La bande dessinée peut désigner, selon le contexte, la forme d'expression, c'est-à-dire la technique en tant que telle, mais aussi le médium qui supporte la bande dessinée (livres de différentes formes, support numérique). Son origine est attribuée à Rodolphe Töpffer au XIXe siècle. Richard Felton Outcault avec The Yellow Kid est également un des précurseurs du genre.

En Amérique du Nord où on l'appelle comics, la bande dessinée devient populaire au début du XXe siècle et un développement important survient dans les années 1930[2] avec l'émergence de la bande dessinée de superhéros dont la tête de pont est Superman, personnage créé en 1938 dans Action Comics. C'est également à l'entre-deux-guerres qu'Hergé crée Les Aventures de Tintin qui reste un classique de la bande dessinée franco-belge au style dit ligne claire. Au Japon, Osamu Tezuka popularise la bande dessinée (appelée là-bas manga) après la Seconde Guerre mondiale.

Initialement considérée comme un sous-genre de la littérature, ou un art mineur comparativement à la peinture, et destinée avant tout aux enfants, la bande dessinée gagne à partir des années 1960 une légitimité en tant que telle. Ses auteurs exposent, vendent des planches originales comme peuvent le faire d'autres artistes, des festivals drainant des milliers de visiteurs lui sont consacrés à l'instar du festival international de la bande dessinée d'Angoulême inauguré en 1974 en France et une reconnaissance en tant qu'art lui est accordée que ce soit par des prix comme ce fut le cas pour la bande dessinée d'Art Spiegelman Maus récompensée par le prix Pulitzer en 1992 ou par des expositions dans les musées.

De nouveaux genres émergent, certains auteurs se revendiquent ou sont « catégorisés » comme appartenant à une bande dessinée alternative explorant de nouveaux modes de narration, de nouveaux formats. Des éditeurs décidés à se consacrer spécifiquement à ce segment voient le jour, visant une clientèle plus adulte. Grâce à l'essor d'Internet et au perfectionnement des outils numériques de création, les auteurs de bande dessinée s'emparent de ce nouveau mode de communication, en publiant des bandes dessinées inédites directement sous forme de blogs ou en passant du support papier à la bande dessinée en ligne.

Sommaire

Les composants d'une planche

Dans la page

- Les bandes

- La vignette (ou case)

Dans les vignettes

- Les bulles (parole, pensée et expression) ou phylactères

- Le cartouche

- Les onomatopées

Définitions

Si une image unique (une illustration, un dessin d'humour…) peut être narrative, elle ne peut pas relever de la bande dessinée, puisque « le propre de celle-ci est le dévoilement progressif de l’histoire racontée, sa répartition en « paquets narratifs » ou « fragments d’espace-temps » placés les uns à la suite des autres »[3]. Pour autant, il ne suffit pas de juxtaposer des images pour créer une bande dessinée : il faut qu'elles entretiennent entre elles certains rapports de sens ou de temporalité.

Médium bande dessinée

Si la définition du concept de bande dessinée partage encore les critiques et les spécialistes de la bande dessinée, les amateurs de bande dessinée n’ont aucune difficulté à définir dans la pratique le medium bande dessinée.

- Bande dessinée : succession d'images organisées pour raconter une histoire et présentées de façons diverses (en planche, en illustré, en petit format, en album, etc.).

- Histoire en images : distinction faite par certains spécialistes pour différencier les suites d'images organisées pour raconter une histoire mais dont le texte est disposé en récitatif sous les images. Se présente aussi sous diverses formes. C'est le cas des fameuses images d'Épinal de l'imagerie Pèlerin.

Dans la pratique, il est arrivé aux deux genres de coexister chez le même auteur : pour des raisons de format et de qualité d'impression, Marten Toonder fut publié sous forme d'histoire en images dans la presse régionale française ainsi que dans le quotidien La Croix, mais en bande dessinée chez Artima. L'hebdomadaire pour la jeunesse Cœurs vaillants imposa quelque temps à Hergé un format double (bande dessinée de Tintin en Amérique dont chaque case avait une légende sous-jacente), puis y renonça.

Le « neuvième art »

Il est de coutume de distinguer « la » bande dessinée et « les » bandes dessinées. Cette distinction est mise en lumière par Francis Lacassin[4]. « La » bande dessinée est le concept, c'est-à-dire l’Art — le 9e[Note 1] » — et la technique permettant la réalisation de cet art. « Les » bandes dessinées sont les médias par lesquels est véhiculé cet art. Cela implique de donner une double définition, celle de la bande dessinée et celle du médium bande dessinée.

La bande dessinée : un « sous-art » ?

Puisque la bande dessinée est un art, il existe deux grandes perceptions de cet art. La première perception considère la bande dessinée comme un art mineur, la bande dessinée est de l’art. L'autre perception fait de la bande dessinée un art à part entière.

Au même titre que la musique pop ou le roman policier, la bande dessinée connut le plus grand mal pour acquérir une véritable reconnaissance. D'abord considérée comme un simple outil de divertissement destiné à la jeunesse, la bande dessinée dut s'émanciper de son statut de comic pour asseoir un moyen d'expression artistique nouveau. Certains auteurs contribuèrent largement à cette émancipation, cette reconnaissance, tel Hugo Pratt.

Ce sentiment semble cependant moins fort aujourd'hui. Ainsi, Vincent Bernière écrit-il en 2008 que « vouloir défendre la bande dessinée japonaise, ou la bande dessinée en général, est un combat d'arrière-garde »[5]. Il exprime ainsi avec confiance son sentiment que l'époque où la bande dessinée était considérée comme un sous-art est désormais révolue même si certains comme Alain Finkielkraut continuent à en parler, par mépris vis-à-vis des livres illustrés, comme d'un « art mineur »[6].

Si la bande dessinée est « de » l’art, il faut alors que cet art se rattache à toutes les formes picturales qui l’ont précédé. C’est la position de Scott McCloud[7]. Cette façon de percevoir la bande dessinée oblige à la replacer dans le grand courant artistique et culturel qui commence avec les premiers dessins, ceux de l’art pariétal, comme à la grotte de Lascaux, même si aujourd'hui un tel rapprochement est artificiel. A priori les spécialistes s'accordent sur le fait qu'il ne s'agit pas de suites de dessins. De plus, la qualité narrative de ces peintures reste à prouver, de nombreux archéologues, comme le professeur Norbert Aujoulat, responsable du site, penchent pour une interprétation chamanique, les dessins auraient une fonction « magique ».

Il n'existe donc pas de raison de rattacher les peintures rupestres à la bande dessinée plutôt qu'aux autres arts graphiques au même titre que les bas-reliefs des temples égyptiens[8], les codex précolombiens[9] et les Biblia pauperum[10] de la fin du Moyen Âge. Le philosophe et missionnaire catalan Raymond Lulle fait exécuter, au XIVe siècle des histoires en images juxtaposées mettant en scène ses aventures notamment en terres musulmanes. Les séquences d'images sont dialoguées à l'aide de phylactères[11]. Dans la tradition catalane, les aucas constituaient des séries d'images, accompagnées de textes rimés racontant une histoire. Il faut encore ajouter à cette liste : la Tapisserie de Bayeux, le Rouleau de Josée de la bibliothèque vaticane[12] et les 182 collages de Max Ernst Une semaine de bonté[13]. Ces références artistiques ont toutes en commun la volonté de raconter une histoire comme le fait une bande dessinée ou encore les frises du Parthénon à Athènes, la colonne Trajane à Rome, les bas-reliefs du temple d'Angkor Vat au Cambodge.

« L'histoire de l'art ne pouvait donc pas reconnaître dans la dimension narrative de ces œuvres le critère d'une discipline autonome au sein des arts visuels[14]. » Cette vision d'un grand courant artistique qui parcourt l’histoire de l’art pour donner ses lettres de noblesse à la bande dessinée est de moins en moins retenue depuis la mise en avant de la bande dessinée, neuvième art.

Dans le deuxième cas, si la bande dessinée est « un » art, il faut évidemment définir en quoi la bande dessinée est « un » art, il ne suffit pas de l'affirmer. Là encore deux perceptions s’affrontent :

- la bande dessinée est un art à la croisée de l’écriture littéraire et de l’écriture graphique[15]. C’est la vision de l’inventeur de la bande dessinée Rodolphe Töpffer : « Ce petit livre est d’une nature mixte. Il se compose de dessins autographiés au trait. Chacun des dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte. Les dessins, sans le texte, n’auraient qu’une signification obscure ; le texte, sans les dessins, ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman d’autant plus original qu’il ne ressemble pas mieux à un roman qu’à autre chose[16]. » Ce que R. Töpffer appellera « Littérature en estampes » dans son Essai de Physiognomonie[17] et Will Eisner Sequential Art, « l’Art séquentiel »[18] ou Visual Narrative, « La Narration visuelle »[1].

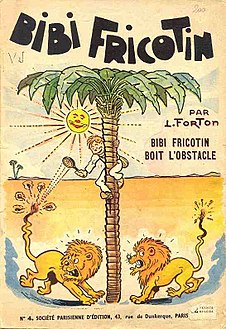

Si la bande dessinée n'est que graphique regroupant texte et dessin, le texte doit s’inscrire obligatoirement sous une forme graphique dans le dessin au sein d’une bulle : selon H. Filippini, « la bande dessinée est une suite de dessins contant une histoire ; les personnages s’y expriment par des textes inscrits dans des bulles »[19]. Cette définition rejette les auteurs de bandes dessinées appelées alors « histoires en images » comme les Français J-P. Pinchon (Bécassine), Louis Forton (Les Pieds nickelés et Bibi Fricotin), le Néerlandais Marten Toonder (Tom Pouce), les Américains Rudolph Dirks (Katzenjammer Kids ; en français Pim Pam Poum) et Gustave Verbeek (Upside-Downs ; en français Dessus-dessous[20]). Cette définition rejette aussi, peut-être moins catégoriquement, les bandes dessinées sans texte comme celles de l'Américain Otto Soglow (Little King ; en français Le Petit Roi) qui en 1975 ne comportaient toujours pas de texte.

Les spécialistes de la bande dessinée défendent avec de moins en moins de vigueur cette deuxième vision restrictive de la bande dessinée, même H. Filippini intègre tous les auteurs cités ci-dessus dans son Dictionnaire de la bande dessinée (cf. bibliographie).

Toutefois ce débat ne peut pas rester celui de spécialistes, ce serait un paradoxe au regard de la popularité du genre… Par exemple la « BD » (une abréviation d'usage précisément populaire mais peu appréciée des amateurs) est maintenant considérée comme un genre au sein de l'art contemporain, lorsque sur un plan uniquement esthétique (mais pas narratif) elle résulte d'une démarche artistique ; cette reconnaissance conduit des auteurs à exposer et à vendre leurs planches originales, mais il s'agit là d'une démarche artistique dérivée de la bande dessinée considérée comme un art en elle-même puisque dans ce cas ce sont seulement des fragments de bande dessinée.

Plusieurs foyers à la bande dessinée

Schématiquement on distingue dans le monde plusieurs zones et cultures liées à la bande dessinée[21] :

- l'Europe avec la bande dessinée dite « franco-belge » (standard d'images larges et de lecture horizontale) ;

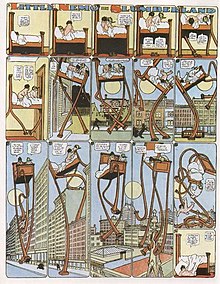

- l'Amérique avec principalement les comics et les graphic novels (standard de 9 images par page pour une progression rapide de l'histoire) ;

- l'Asie avec les mangas au Japon et ses dérivés en Chine ou en Corée du Sud (standard d'une ligne-guide verticale fine et une ligne-guide horizontale épaisse insistant sur une lecture image par image).

Selon les cultures de chaque pays en matière de bande dessinée, on distingue plusieurs appellations pour le médium ou la forme.

Aux États-Unis :

- Funny : à la fin du XIXe dessin d’humour paraissant dans la presse quotidienne. Au début du XXe siècle synonyme de strip ;

- Strip, aphérèse de comic strip : dessin d’humour en deux ou trois cases disposé horizontalement et paraissant avec le supplément du dimanche d'un journal, appelé aussi sunday strip dès qu'il regroupe les daily strips sur une page, avant de devenir une véritable histoire avec des personnages récurrents plutôt pour les adultes ;

- Comic, apocope de comic strip : appelé aussi daily strip, dessins d'humour en deux ou trois cases disposés horizontalement paraissant tous les jours et organisés pour raconter une histoire plutôt pour les adultes ;

- Comic book : Magazine individuel, généralement imprimé en couleur, à l’origine sur mauvais papier, aujourd'hui de plus en plus sur papier glacé, contenant des histoires ou des gags sous la forme séquentielle du comic strip. Le contenu peut consister en reprise d'histoires déjà publiées ou en matériel original, ce qui est le plus généralement le cas. Dans sa formule la plus standard, le comic book consiste en une publication mensuelle de 32 pages + couverture d'un format d'environ 17 x 26 cm et contenant des pages de publicité ;

- Graphic novel : livre relié pouvant comporter jusqu’à une centaine ou plusieurs centaines de pages et racontant une histoire unique.

Beaucoup de pays ont simplement traduit « bande dessinée » dans leur langue vernaculaire comme les Portugais qui parlent de banda desenhada, ou utilisent le terme américain comic. D’autres comme les Brésiliens utilisent un terme plus imagé et parlent de história em quadrinhos (histoire en petits tableaux). En Argentine, au Chili, en Uruguay, le terme historieta (historiette), est utilisé comme en Espagne. Les jeunes dessinateurs préfèrent souvent utiliser le terme américain comic.

Europe

- Périodique, ou illustré : journal édité dès la fin du XIXe siècle et comportant des histoires dessinées à destination de la jeunesse.

- Tegneserie ou Tecknad serie : Tegneserie en norvégien/danois ou Tecknad serie en suédois signifie série ou suite de dessins.

- Fumetto : pour les Italiens les phylactères ressemblent à des petits nuages de fumée. C'est donc le phylactère qui définit, ici, la bande dessinée.

- Tebeo : c'est le nom de la première revue de bandes dessinées espagnole (TBO, en 1917) qui a donné son nom aux bandes dessinées en Espagne. Elles sont couramment désignées par les termes « cómic » (d'origine anglophone) et historieta, ce dernier étant plus usité pour les comic strips, qui sont, littéralement, une « petite histoire » d'une seule bande ou d'une seule page.

- Petit format : type d'illustré populaire bon marché né après-guerre, de format réduit (en moyenne 13 x 18 cm), imprimé à l'origine en noir et blanc, puis en alternance noir/bichromie.

- Album : livre broché ou relié (à couverture souple ou rigide) proche du format A4 comportant à l’origine, pour les albums cartonnés, une soixantaine de planches, puis une quarantaine, aujourd'hui le plus souvent en couleur. Si ce dernier format est désormais le standard il est souvent débordé tant par la taille physique que le nombre de pages.

Asie

- Manga : au Japon, terme inventé par Gakyōjin Hokusai, « le Fou de dessin » en 1814 et qui s’applique à tout ce qui s’approche de près ou de loin aux bandes dessinées japonaises. Manga (漫画) qui est généralement traduit par « images dérisoires », (man signifiant originellement en chinois « déborder, à son gré »), « dessins libres » dans le sens d'interprétation libre. À noter que le manga-ka Shōtarō Ishinomori utilisait également la graphie 万画, qui signifie alors « dix mille images ».

- Amekomi : au Japon, traduction de l'américain âmerican comic, pour désigner les bandes dessinées d'importation généralement américaines et traduites en japonais.

- Lianhuanhua (连环画 « images enchaînées ») : bandes dessinées chinoises composées de petits livres ne contenant qu’une seule image par page accompagnée d’un récitatif, très rarement de phylactères.

- Manhua : désigne les bandes dessinées d’importation japonaise et traduites en chinois.

- Manhwa (만화, prononcer man-h'oua) : désigne en Corée la deuxième production de bandes dessinées d’Asie après le Japon.

« Anatomie » de l'objet et lexique

Les amateurs s'entendent sur un certain nombre de mots et de définitions pour décrire les différents éléments dont sont composées les bandes dessinées :

- Les récitatifs sont des panneaux généralement situés au bord des vignettes et servant aux commentaires en « voix off », notamment pour donner des indications de temps et de lieu ou pour fournir des informations permettant une meilleure compréhension de l'action. Le style ligne claire a beaucoup utilisé le récitatif comme Edgar P. Jacobs, l'auteur de Blake et Mortimer. Les « histoires en images » sont caractérisées par l'usage exclusif du récitatif.

- Les bulles, appelées à l'origine phylactères (terme — moins utilisé aujourd'hui que bulle dans la BD — qui désignait les banderoles supportant les textes dans les enluminures du Moyen Âge) ou en anglais balloon (ballon, plus rare en français que bulle). Généralement rondes ou elliptiques (plutôt rectangulaires dans le style ligne claire), elles contiennent les dialogues des personnages auxquels elles sont rattachées. Pour les pensées ou les rêves, elles ont souvent une forme de nuage ou, dans les comics américains, la forme d'un rectangle qui n'est plus rattaché au personnage.

- Les onomatopées sont des mots ou des icônes suggérant un bruit, une action, une pensée par imitation phonétique, graphique ou icônique. Les mangas utilisent des onomatopées pour suggérer des sentiments.

- La case est une image ou une vignette contenant un dessin et généralement encadrée. À noter qu'une bande dessinée ne comporte pas nécessairement de case, dans ce cas la case se confond avec la planche.

- La bande ou bandeau est une suite de cases, disposées sur une ligne.

- La planche est un ensemble de cases tenant sur une ou deux pages.

- À l’origine le mot planche était réservé au document original dessiné par l’auteur. Celui-ci numérote souvent sa planche discrètement dans un coin de celle-ci. La numérotation des planches n'est quasiment jamais identique à la numérotation des pages de l'album dans lequel elles paraissent.

- Un album est un recueil de planches qui raconte une histoire. Les planches peuvent appartenir à une même série, à un même auteur, ou à un même thème (albums collectifs).

- À l’âge d’or des illustrés, les aventures des héros de bandes dessinées étaient publiées sous forme de feuilletons appelés « histoires à suivre », puis éditées en albums.

- Depuis la quasi-disparition des magazines de bandes dessinées, les histoires sont quelquefois pré-publiées dans toutes sortes de médias, magazines, fanzines, hebdomadaires, quotidiens, etc. avant d’être éditées en albums.

Le reste du temps, les histoires sont directement éditées en albums, cette pratique a tendance à se généraliser. Même si le format à la française (hauteur supérieure à la largeur) est celui de la majorité des albums, il existe aussi des albums ayant un format plus rare (format à l'italienne où la largeur est supérieure à la hauteur, format carré). De même le format est souvent plus grand que celui d'une feuille A4 mais les petits formats ou les traductions des comics sont plus petits que le A4. Les éditions françaises des mangas prennent un format poche.

- Une série est un ensemble d'albums reliés par un thème ou un personnage, organisé le plus souvent de façon chronologique quand l'histoire se déroule tout au long de la série.

Internet : nouvelle forme de bande dessinée

L'essor de la bande dessinée en ligne a permis à cet art de sortir du format classique. Le processus de création s'est démocratisé comme en témoigne la production sur des sites internet comme "grandpapier" et notamment grâce aux logiciels de graphisme sur ordinateur qui permettent à de plus en plus d'auteurs de réaliser l'ensemble des étapes par eux-mêmes. Le mode d'édition peut lui aussi être différent sur Internet : des séries sont désormais publiées sur des sites qui proposent des abonnements avec des nouvelles planches à échéance hebdomadaire, mensuelle ou quotidienne. Cette façon de procéder copiée sur la diffusion d'épisodes de séries télévisées permet de subventionner la création en même temps que celle-ci se fait. Par exemple, Les Autres Gens, réalisé par une trentaine d'auteurs et qui grâce au succès rencontré sur Internet a connu une version papier[22].

Support applicatif

La démocratisation des tablettes et des smartphones a permis aux auteurs de bande dessinée de s'en emparer.

Fonctionnement par abonnement

Si nous pouvons citer les applications avec abonnement des grands éditeurs de comics que sont DC avec DC Univers[23], et Marvel avec Marvel Unlimited[23], il existe également des propositions du coté des éditeurs de mangas. Ces plateformes proposent un accès illimité au catalogue, mais avec une temporalité de sortie plus longue ; par exemple chez Marvel il faut compter 6 mois supplémentaires pour voire les opus apparaitre.

Ces application proposent une vue en page globale, ou au tap, c'est-à-dire que nous voyons une case par tap. Ce qui permet l'ajout d'effet sonores, et d'effet de révélation brisant l'effet « spoiler du bas de page ». Ce mécanisme permet de s'adapter à tous les formats d'écrans, y compris les plus petits qui ne permettrait pas une vision précise de planches de grande taille.

Application comme bande dessinée close

De nombreuses propositions sont sorties proposant un découpage plus proche de l'album : une application pour une bande dessinée.

Il existe de nombreuses proposition formelles s'éloignant de la forme classique des planches, pour s'approprier les possibles des supports tactiles. Les bandes défilées ont ainsi pris une belle place dans la production. Nous faisons défiler l'histoire en continue ce qui fait apparaitre et ou disparaitre les éléments et permet l'activation d'effets sonores ou video. Nous pouvons citer l'exemple de Phallaina[24].

Histoire

Apparue en Suisse au début des années 1830 avec la parution des premiers albums de Rodolphe Töpffer (voir l'Histoire de monsieur Jabot), la bande dessinée se diffuse au cours du XIXe siècle dans le monde entier via les revues et journaux satiriques (voir notamment en France L'Idée fixe du savant Cosinus de Christophe). Popularisée tout à la fin de ce siècle dans les journaux américains sous la forme du comic strip, la bande dessinée devient alors un médium de masse, assez diversifié aux États-Unis, de plus en plus restreint à l'humour et aux enfants en Europe.

Dominant de plus en plus la presse enfantine mondiale, via des périodiques spécialisés à partir des années 1930, la bande dessinée touche également les adolescents et certains adultes, dans le cadre du comic book et de strips de qualité aux États-Unis, des « petit format » en Europe. À partir des années 1950, elle connaît un troisième foyer de développement majeur lorsque le Japon se met à en créer massivement sous l'influence d'Osamu Tezuka. Les trois foyers sont alors relativement indépendants, tant dans les œuvres publiées que dans les structures éditoriales, seul le foyer américain pénétrant les deux autres.

Le genre considéré comme infantile, et vecteur de violence auprès de la jeunesse, a même été contrôlé éditorialement par la loi comme en France avec la loi du 16 juillet 1949[25] qui interdit toute publication destinée à la jeunesse « présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance et la jeunesse », et institue « une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence ». De même aux États-Unis à la même période naît le Comics Code Authority qui était chargé de vérifier les publications destinées à la jeunesse. Dans les années 1960, parallèlement à l'émergence de courants analytiques comme les cultural studies, la bande dessinée commence à chercher à se légitimer en quittant cette étiquette de « littérature pour enfants », considérée comme une phase de transition vers une littérature pour adultes[26].

Les créations de Jean-Claude Forest en France, du mouvement gekiga au Japon et de l'underground américain conduisent à de nombreuses remises en question qui permettent l'apparition d'un premier discours critique en Europe et aux États-Unis. Dans les années 1970, les expérimentations se poursuivent derrière Mœbius, tandis que la revendication de la paternité littéraire, de plus en plus patente, explose à la fin de la décennie avec le succès du terme « roman graphique » de Will Eisner ou le concept des « romans en bande dessinée » lancé pour promouvoir Corto Maltese d'Hugo Pratt.

Si les séries classiques de divertissement dominent toujours les marchés à la fin des années 2000, la bande dessinée a exploré depuis les années 1980 tous les champs abordés par les autres arts narratifs, et s'est vue de plus en plus légitimée, malgré les récriminations récurrentes de ses acteurs sur la lenteur de cette reconnaissance.

Art et technique en bande dessinée

Processus de création

Bien que les étapes de la création d'une bande dessinée dépendent des artistes et des œuvres, un cheminement général peut être évoqué :

- synopsis : histoire ou idée originale ou inspirée d'une œuvre existante (littéraire ou cinématographique, par exemple) ;

- scénario : traitement détaillé de l'histoire. Il précise, planche par planche, le découpage de l'action, la position des personnages, et présente les dialogues ;

- recherche graphique : Le dessinateur travaille au style général. Il crée les personnages principaux et l'environnement dans lequel ils évoluent.

Si le lieu et l'époque existent, ou ont existé, un travail de recherche de matériel typographique et iconographique est effectué. Si l'univers de l'histoire sort de l'imaginaire de l'auteur, les recherches sont beaucoup plus orientées vers du design graphique ; - mise en page : choix des points de vue, des cadrages et de l'agencement des vignettes dans la planche ;

- crayonné : première ébauche proprement dite du dessin. À partir de cette étape, le travail s'effectue généralement sur un support plus grand (format A2) que celui de la planche imprimée (format A4) ;

- encrage : opération consistant à passer à l'encre les contours du crayonné et les ombres afin de donner au dessin un trait définitif. Finalement, seul ce tracé sera imprimé. Les décors et les phylactères sont aussi ajoutés et positionnés lors de cette étape. Ils ne sont pas toujours présents, où alors de manière succincte, dans le crayonné.

Certains auteurs encrent directement sur le crayonné, qu'ils éliminent ensuite en gommant. Perdant ainsi toutes traces de cette étape. Une autre méthode consiste à effectuer un crayonné au crayon bleu inactinique, qu’il n’est pas nécessaire de gommer, le tracé bleu clair n’apparaissant pas à la reproduction photographique, ou étant éliminé par réglages du scanner. D'autres utilisent un calque transparent placé par-dessus le crayonné. Une dernière façon consiste à utiliser une tablette lumineuse en superposant le crayonné avec une feuille vierge, et en encrant sur celle-ci ; - mise en couleur : opération qui consiste à choisir et appliquer la couleur aux différentes zones délimitées par les traits encrés (personnages, décors, vêtements), tout en respectant la continuité des couleurs au fil des planches. Le coloriste doit aussi définir les lumières et les ombres du dessin. La mise en couleur dite traditionnelle est effectuée sur un tirage particulier de la planche, appelé « bleu », où les traits noirs de l'encrage sont imprimés en bleu-gris clair.

Par le passé cette tâche était faite à l'aquarelle appliquée au pinceau et à l'aérographe ; de nos jours elle est souvent effectuée par informatique. Les couleurs sont de plus en plus réalisées par des professionnels, les coloristes et parfois par le dessinateur lui-même ; - couleur directe : l'encrage et la mise en couleur peuvent être réalisés lors d'une étape unique, à la manière d'un peintre ;

Le champ graphique est vaste en fonction de la technique utilisée qui va des premiers dessins gravés à la pointe sèche jusqu'à l'utilisation de la peinture à l'aérographe par certains auteurs tels Juan Gimenez. Cette dernière méthode (maintenant souvent même remplacée par l'infographie) permet des réalisations qui sont plus proches visuellement de la photo que du dessin avec l’élimination du trait.

- lettrage : le texte des dialogues et commentaires est encré en l'alignant dans les espaces laissés à cet effet lors de l'encrage de la planche. L'opération est répétée pour chaque langue dans laquelle l'histoire est publiée.

En fonction de l'œuvre et de l'artiste, la même personne peut réaliser tout ou une partie du travail de création : scénario, dessin, encrage. Le plus souvent le travail est partagé entre un scénariste et un dessinateur. Certaines étapes plus spécifiques, telles que le lettrage et la mise en couleur, peuvent être laissées à des spécialistes.

Enki Bilal, par exemple, est un auteur complet. Scénariste et dessinateur, il travaille en couleur directe. Il a aussi la particularité de dessiner les cases sur des feuilles séparées, ce qui lui permet de les agencer à loisir sur la planche.

Parallélisme avec les autres arts

Alors que la bande dessinée évoque en premier un art propre aux peintres, tout en étant vendue comme de la littérature (ou du moins comptabilisée comme telle dans les chiffres du secteur de l'édition), plus nombreux sont les liens entre cinéma et bande dessinée tant dans la technique de réalisation que par les moyens artistiques à mettre en œuvre, qui ont interpénétré les deux modes d'expression.

Il en est ainsi pour l'écriture et le rythme de l'histoire, la réalisation des décors, l'utilisation des angles de prises de vues (panoramiques, plongées, contre-plongées, gros plans, plans américains, le dessin seul gardant la possibilité de montrer le personnage prenant appui ou marchant sur le bord de l'écran, voire d'en sortir) les montages, les éclairages (avec des outils électroniques de création ou de colorisation maintenant communs aux deux arts), la limitation du champ visuel par l'écran ou la page, la vision 2D, la sonorisation (subjective pour la BD même si certains auteurs tel Cosey font des suggestions d'accompagnements musicaux) avec voix off ou attribuée à l'acteur, les ellipses, retours en arrière et autres jeux sur l'échelle du temps… Mais le dessinateur est, lui, maître de ses acteurs, n'a pas besoin de budget pour des milliers de figurants ou de difficiles décors, et peut refaire toute prise sans limite. Enfin, le dessinateur a la liberté de cadrage (une case peut être horizontale, verticale, etc.) quand le cinéaste est tenu au rapport de l'écran.

À l'inverse le cinéma utilise la bande dessinée dans sa phase de conception avec ce qu'on appelle le storyboard.

Les acteurs du marché

Éditeurs

Éditeurs franco-belges

Un classement rapide permet de distinguer, parmi les éditeurs de langue française :

- les grandes maisons d'édition, qui ont bâti leur succès sur la bande dessinée franco-belge « classique », comme Casterman, Dargaud, Dupuis, Le Lombard…

- les éditeurs plus récents, qui ont plus ou moins essayé de renouveler les genres classiques, sous l'influence des comics et des mangas : Delcourt, Glénat, Soleil, Vents d'Ouest, Emmanuel Proust…

- les éditeurs spécialisés dans la bande dessinée dite « d'auteur », préférant souvent l'autofiction intimiste aux aventures débridées, comme L'Association, La Cinquième couche, Ego comme X, Frémok…

- les éditeurs spécialisés dans la traduction de bandes dessinées en langue étrangère, notamment anglaise : Marvel/Panini, Semic, Bamboo, mais aussi Akileos…

Éditeurs américains

Les plus grands sont :

- Marvel Comics (Avengers, X-Men, Star Wars, Gardiens de la Galaxie, Spider-Man, Hulk, Captain America, Iron Man, Thor, Daredevil, Defenders, Black Panther, Howard the Duck, Tron, le Magicien d'Oz…) ;

- DC Comics (Batman, Superman, Justice League, Green Lantern, Flash, Wonder Woman, Arrow, Cyborg, Aquaman, Shazam, Suicide Squad…) ;

- Dark Horse Comics (Hellboy, Avatar, Predator, Alien, Avatar le Dernier Maître de l'air…) ;

- Image Comics (Spawn, The Walking Dead, Street Fighter, Tortues Ninjas…) ;

- Boom! Studios (La Planète des Singes, Power Rangers, Hero 2, WWE…) ;

- IDW Publishing (Jurassic Park, My Little Pony, Gi-Joe, Star Trek, Doctor Who, Tortues Ninjas, Star Wars Adventures, Transformers, Retour vers le futur…).

Éditeurs japonais

- Akita Shoten (秋田書店)

- Asahi Sonorama (朝日ソノラマ)

- ASCII Media Works (アスキー・メディアワークス)

- Gentōsha (幻冬舎)

- Hakusensha (白泉社)

Le métier d'auteur de bande dessinée

Une bande dessinée est réalisée par un auteur qui peut tout faire de A à Z, on parle d'auteur « complet », ou bien par une équipe d'auteurs avec au moins un scénariste qui écrit l'histoire, un dessinateur qui la met en image, et parfois un coloriste. L'éditeur se charge ensuite d'assurer la production proprement dite de l'album et sa diffusion dans les librairies.

Les auteurs complets se trouvent principalement dans la bande dessinée européenne, alors que les auteurs américains et asiatiques sont plus souvent organisés en studios de plusieurs personnes avec un auteur principal et des assistants.

En France en 2015, on recense 1 500 auteurs au sens large c'est-à-dire scénaristes et dessinateurs. Les chiffres de vente par album étant de moins en moins bons depuis les années 2000 — le tirage moyen d'un album a été divisé par cinq, la moitié des auteurs gagne moins que le SMIC[27].

Le salaire d'un auteur de bande dessinée varie selon ses travaux et les chiffres de vente mais en moyenne un auteur français reçoit entre 150 € et 250 € par planche[28].

Les critiques

L'ACBD et ses publications

Le marché

Le marché francophone

L'association des critiques et des journalistes de bande dessinée (ACBD) publie annuellement un rapport sur le marché francophone de la bande dessinée.

Le marché francophone en 2012

En 2012, le marché de la bande dessinée francophone vit une situation paradoxale. Depuis seize ans, le nombre de publications n'avait cessé de croître[29] pour atteindre le chiffre de 5 327 livres publiés, dont 72 % étaient des nouveautés (le reste se partageant entre rééditions, artbooks et essais). Cette « bonne santé » économique vient après une période de crise qu'avait subi le secteur durant les années 1980-1990 mais dépassée en 2012[30]. Toutefois, ce succès n'est pas total et seule une centaine d'albums bénéficie de tirages supérieurs à 50 000 exemplaires. De même, dix mangas représentent 50 % de l'ensemble des ventes de ce secteur[31], le marché du manga se stabilisant après avoir longtemps progressé. Si au milieu des années 2000, la production de manga constitue la moitié de la production de bande dessinée[30], il recule ensuite et connaît en 2010 une baisse de près de 14 % en volume et de 7,7 % en valeur[32] et en 2011 une stabilisation.

Par ailleurs, 310 éditeurs sont alors recensés mais quatre publièrent plus de 43 % des titres[33]. Ces grands groupes se caractérisent par une production diversifiée et un catalogue important alors que les éditeurs plus petits étaient souvent cantonnés à une niche (Panini : comics et manga, Bamboo : humour essentiellement, l'Association : bande dessinée d'auteur…) et possèdent un fonds moins riche. Cela n'empêche pas des succès importants comme Les Profs édités par Bamboo (120 000 exemplaires) ou Les Simpson édités par Jungle (150 000 exemplaires)[34]. La situation était donc contrastée et certains craignaient que la surproduction menace l'équilibre de ce marché[30].

Le marché français en 2015

Dans la revue Caractère, la journaliste Isabelle Calvo-Duval analyse le rapport annuel 2015 réalisé par Gilles Ratier pour l'Association des critiques et journaliste de bande dessinée (ACBD)[35]. L'auteur analyse que, dans les années 1990, le secteur comptait quelque 800 parutions tandis que dans les années 2000, celles-ci se montaient à 1 563 livres publiés. En 2015, 368 éditeurs ont publié 5 255 ouvrages, dont 35,2 % par trois enseignes : Média-Participations (Dargaud, Dupuis, Lombard, Kana , etc.) avec 762 titres, Delcourt (698 titres) et Glénat (392 titres).

En 2015, la France représente 50 % des ventes de mangas en Europe, tandis que la bande dessinée japonaise emporte 40 % du marché en France. Ce pays est depuis plusieurs années, le deuxième plus grand consommateur de mangas au monde, derrière le Japon au point que certains éditeurs ont décidé – fait unique – de publier simultanément certains volumes dans les deux langues, japonais et français[36].

Le marché français en 2017

Dans Les Échos en octobre 2017[37], les journalistes Michael Mastrangelo et Mélanie Chenouard indiquent que « le secteur de la bande dessinée a connu une croissance de 20% de son chiffre d'affaires ces 10 dernières années », ce qui dans le marché de l'édition française situe les bandes dessinées en troisième position (après la littérature générale et l'édition jeunesse), et ce pour la première fois[38]. Le lectorat est féminin à 53 %.

Marché de l'occasion

Le marché de l'occasion de la bande dessinée est un marché dynamique, en Belgique particulièrement, porté par les différents festivals et par des librairies spécialisées.

Marché des éditions originales et dédicaces

Les éditions originales sont les albums (en nombre limité) édités une première fois. Lorsque l'album a du succès, il peut être réédité de nombreuses fois ; les collectionneurs accordent une valeur parfois très importante aux albums de l'édition d'origine. La valeur varie selon la rareté de l'édition originale, l'état de l'album et la présence d'une dédicace. La bande dessinée qui a été vendue au prix le plus élevé à ce jour est un exemplaire du premier numéro d'Action Comics, qui a été échangé au prix de 3 207 852 dollars (soit environ 2 367 716 euros*) sur eBay le [39]. D'après Les Échos en 2017[40], le marché de la BD d'investissement (les planches originales) « a décollé depuis 2007 - notamment avec la vente Bilal - et poursuit son ascension, avec des montants parfois stratosphériques » ; en revanche, les prix des objets sont en stagnation.

Une dédicace est un dessin original exécuté par l'auteur d'une bande dessinée et généralement dédié à un lecteur. Cette dédicace est souvent dessinée sur une des pages blanches qui commencent ou finissent l'album. Les festivals de bandes dessinées prévoient souvent des stands de dédicace nombreux ; la popularité des auteurs est un facteur d'attrait important pour les visiteurs. Les libraires peuvent également inviter des auteurs à dédicacer. En France, les dédicaces sont en règle générale gratuites mais peuvent être attribuées par tirage au sort. Certaines personnes qui revendent, parfois fort cher, leur dédicace fraîchement reçue provoquent l'exaspération des auteurs[41]. Aux États-Unis les dédicaces dessinées sont payantes pour le lecteur ; l'auteur est ainsi rémunéré[42].

Marché des planches originales

La planche originale est le support (généralement en format A2) sur lequel l'auteur a exécuté son dessin. Les premiers auteurs de bandes dessinées accordaient peu d'importance à ces documents dès lors que l'album était imprimé. Actuellement, les passionnés se disputent ces planches à prix d'or.

Ventes aux enchères et cote du 9e art

Initialement sans valeur, les planches originales ont vu leur cote grimper au cours des années 1990 et 2000. La première vente aux enchères consacrée à la bande dessinée eut lieu en 1989. Le nombre de ventes atteint en 2015 une quarantaine à l'année[43] ce qui ferait de la bande dessinée un des marchés les plus actifs[44]. Quelques auteurs drainent la majorité des clients des salles d'enchères, à commencer par Hergé, le créateur de la série Les Aventures de Tintin, qui de son vivant offrait ses planches originales, souvent avec une dédicace[45]. Cette flambée des prix amène des pièces qu'on pensait disparues dans les salles de vente[46],[47].

Proposé par Artcurial, un dessin original de l'album Le Lotus bleu fut vendu début octobre 2015 à Hong Kong pour 1.1 million d'euros[48]. Le même mois, une double planche d'Hergé de l'album Le Sceptre d'Ottokar a été adjugée près d'1.563 million d'euros[49],[50]. Publiée dans Le Petit Vingtième le 6 juillet 1939, cette planche était estimée entre 600 000 et 800 000 euros[51]. Cette double planche est issue d'un collectionneur belge privé, Jean-Arnold Schoofs. Parmi les autres pièces proposées se trouvent des originaux de Spirou et Fantasio, Astérix ou Blake et Mortimer[52].

Le record absolu est détenu par les pages de garde bleu foncé des albums de Tintin vendues 2,6 millions d'euros en 2014. Une couverture gouachée de Tintin en Amérique fut également adjugée pour 1,3 million d'euros en 2012[44]. Cette couverture fait partie des rares dessins mis en couleur par Hergé[53].

Les œuvres de Bilal se vendent également dans les 100 000 euros en moyenne[54]. Les autres artistes de bande dessinée sont loin d'atteindre ces prix, les planches de Jean Giraud par exemple étaient à quelques dizaines de milliers d'euros en 2007[55].

Côté comics, le no 1 d'Action comics, la première revue consacrée à Superman et dont peu d'exemplaires en bon état restent disponibles, fut vendu à environ 1.6 million d'euros en décembre 2011 mais pas via une maison de vente aux enchères[53],[56]. Sur eBay, un exemplaire est parti à 3 millions de dollars[57].

Produits dérivés

Les bandes dessinées les plus fameuses inspirent la création de nombreux produits dérivés (figurines, posters…).

Certains héros de bandes dessinées sont également utilisés sur des articles dits « avec licence » : vêtements, articles de papeterie, personnages ou même reconstitution de scènes d'une bande dessinée à succès tels les personnages de Walt Disney depuis fort longtemps ou, plus récemment de ceux de Tintin, d'Astérix et bien d'autres.

Dans les institutions

Musées spécialisés, archives, bibliothèques

La bande dessinée, comme tout art parvenu à maturité, possède ses institutions spécialisées. Les plus importants centres incluent :

- Centre belge de la bande dessinée, Bruxelles (Belgique) ;

- Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, Angoulême (France) ;

- Fonds patrimonial du service Bibliothèque & Archives de la Ville de Lausanne[58] et le Cartoon Museum de Bâle[59] (Suisse) ;

- National Cartoon Museum, New York (États-Unis) ;

- Musée international du manga de Kyoto, Kyoto (Japon).

Expositions d'auteurs dans des musées

Expositions individuelles

La bande dessinée se faisant une place comme un art à part entière, ses auteurs exposent également dans des grands musées autrefois réservés à d'autres formes d'art comme la peinture ou la sculpture. Ainsi Robert Crumb a exposé au Musée d'art moderne de la ville de Paris en 2012, mais aussi Enki Bilal au Musée du Louvre en 2013.

Le Centre Georges Pompidou propose en mars-mai 2012 une rétrospective « Art Spiegelman : CO-MIX - une rétrospective de bandes dessinées, graphisme et débris divers »[60],[61],[62].

Expositions thématiques collectives

Les expositions collectives peuvent refléter un thème social et politique. Ainsi, dans Le Monde, le chroniqueur de bandes dessinées Frédéric Potet[63] relève « Témoignages à la première personne, récits fouillés, reportages… La bande dessinée s'est emparée de la crise migratoire ». En effet, en octobre 2013, le Musée national de l'histoire de l'immigration a proposé 500 documents pour étudier les relations entre bande dessinée et « mouvement migratoire »[64]. En juin 2018, le festival Lyon BD organise une exposition appelée Réfugiés pour étudier « la façon dont le 9e art traite de la situation des réfugiés arrivés en Europe ces dernières années au péril de leur vie, et dans des proportions jamais vues ». L'auteur cite plusieurs artistes engagés sur ce thème à travers leurs œuvres, comme Zep, Alessandro Tota, Ivan Brun, Joe Sacco , etc. En janvier 2017, le mémorial de la Shoah organise l'exposition Shoah et bande dessinée où figure, entre autres, le travail d'Art Spiegelman[65],[66]. En 2018-2019, le Musée du Louvre organise une exposition illustrant « comment le 9e art s’approprie, entre réel et fiction, les découvertes archéologiques à l’origine des collections du Louvre »[67].

Universités

La bande dessinée se fait une place progressivement dans l'enseignement supérieur. Ainsi en novembre 2015, l'université de Lancaster dans le nord-ouest de l'Angleterre annonce que Benoît Peeters sera un de ses professeurs invités pour enseigner « le roman graphique et l'art de la bande dessinée »[68]. Cette première dans le monde de la bande dessinée montre qu'une certaine légitimité en tant qu'art commence à émerger[69].

Événements communautaires

Festivals

À l'instar du cinéma, la bande dessinée a aussi ses festivals. Il s'agit d'événements généralement annuels dédiés à la bande dessinée sur un ou plusieurs jours. Les lecteurs peuvent rencontrer les auteurs et les éditeurs, assister à des conférences ou visiter une exposition de dessins ou de planches originales[70].

Rencontrer un auteur est également l'occasion de se faire dédicacer son album ; le temps d'attente pour l'obtenir est par contre variable suivant la popularité de l'auteur[71].

Dans le monde de la bande dessinée américaine et asiatique, le terme de « convention» est également utilisé pour désigner de tels rassemblements à l'image des conventions d'anime comme le Comic Market. L'une des plus célèbres des conventions américaines est le Comic-Con qui se déroule à San Diego et s'est élargi progressivement au-delà de la bande dessinée à d'autres univers comme le cinéma ou les jeux vidéo.

En France le plus important en termes de fréquentation est le festival international de la bande dessinée d'Angoulême (FIBD) qui est créé en 1974 et se déroule traditionnellement fin janvier. En Italie, le festival de bande dessinée de Lucques fondé en 1965 est un des plus anciens festivals consacrés au genre.

Prix et récompenses

La plupart des prix sont décernés annuellement et s'accompagnent de la remise d'une somme d'argent ou d'un trophée. Ces prix peuvent également récompenser des dessinateurs, des caricaturistes ou des dessinateurs de presse.

Il arrive que des prix littéraires généralistes aient des catégories consacrées à la bande dessinée (prix Hugo), ou récompensent les bandes dessinées dans le cadre d'une interprétation large du mot « littéraire » comme « livre ». Dans le monde francophone, aucun prix de bande dessinée n'a l'aura des prix littéraires, le plus connu étant le Grand Prix de la ville d'Angoulême, remis lors du festival d'Angoulême depuis 1974 à un auteur pour l'ensemble de son œuvre.

- Prix Max et Moritz, prix biennal remis au festival d'Erlangen dans différentes catégories dont le prix du meilleur auteur germanophone de bande dessinée (5 000 €)

- Yellow Kid Award (1970-2005), Italie

- Prix Saint-Michel (1971-), remis dans différentes catégories lors du festival de Bruxelles, dont

- Grand Prix Saint-Michel (1971-), remis à un auteur pour l'ensemble de son œuvre

- Adhémar de bronze (1977-), prix biennal remis à un auteur flamand pour une œuvre récente ou l'ensemble de son œuvre

- Prix Solaris (1982-1999), remis pour une bande dessinée de science-fiction

- Prix Bédéis causa (1988-), remis dans différentes catégories lors du festival de Québec

- Prix de l'Association des créateurs et intervenants de la bande dessinée (1990-1993), remis dans deux catégories par des critiques québécois

- Prix Bédélys (1999-), remis dans différentes catégories lors du festival de Montréal

- Prix BD Québec (1999-2002), remis pour un album récent par les lecteurs du site BD Québec

- Prix Odyssée (2002), prix littéraire généraliste dont un pour une œuvre récente

- Prix Doug Wright (2005-), remis dans différentes catégories

- Prix Joe Shuster (2005-), remis dans différentes catégories

- Prix Pulitzer du dessin de presse (1922-), remis à un dessinateur de presse

- Prix Reuben (1946-), remis à auteur de comic strip ou un dessinateur de presse pour l'ensemble de son œuvre

- Prix de la National Cartoonists Society (1948-), remis dans différentes catégories

Records

La bande dessinée fait l'objet de performances inscrites au livre Guinness des records. Ainsi la plus longue bande dessinée fut réalisée à Lyon à l'occasion du Lyon BD festival en 2016 sur 1,6 km détrônant le précédent record américain de 1,2 km[72].

Dans la culture et les médias

Communication par la bande dessinée

La bande dessinée s'est rapidement imposée comme un vecteur de communication efficace sur tous publics :

- Glénat concept est la première agence de communication par la BD (créée en 1984 et dirigée par Roger Brunel) ;

- en Belgique, Cartoonbase se spécialise dans ce domaine à partir de 1997[73].

Revues de bande dessinée, journalisme et critiques

Émissions de télévision consacrée à la bande dessinée

Parmi les émissions autour de la bande dessinée, on peut citer en France Tac au tac, diffusé entre 1969 et 1975 sur les chaînes de l'ORTF. Coopérant ou s'affrontant, les invités se livraient à des dessins improvisés, souvent collectifs, encadrés par des contraintes inspirées des jeux surréalistes comme le cadavre exquis. De nombreux dessinateurs de bande dessinée y ont participé, tels que Gotlib, Franquin, Mandryka, Jean Giraud, Claire Bretécher, Hugo Pratt, Uderzo, Morris…

Autres émissions, La Bande à Bédé, rubrique de l'émission Récré A2, diffusée le mercredi après-midi entre 1980 et 1986 ainsi qu'Un monde de bulles qui fut diffusée sur la chaîne parlementaire Public Sénat, sur le canal 13 de la TNT française de 2005 à 2013. Cette dernière créée par Jean-Pierre Elkabbach et Jean-Philippe Lefèvre, mettait en lumière les auteurs, scénaristes et dessinateurs de bande dessinée, sous forme de reportages, dévoilant ainsi les coulisses, la fabrication et le processus de ce médium. Elle y décryptait aussi les sorties, les rendez-vous spécifiques liés à ce thème tels que les festivals et passait parfois des bandes annonces des films basés d'après ce support.

De la bande dessinée au cinéma

Les industries de la bande dessinée et du cinéma sont nées en même temps et ont beaucoup de traits communs (la séquence, la narration, les plans). Des passerelles ont naturellement relié ces deux médiums. Longtemps, les adaptations de bandes dessinées au cinéma (ou en séries télévisées) ont été des productions à petit budget et sans grandes ambitions artistiques (avec quelques exceptions, comme Barbarella) : Lucky Luke, Gros Dégueulasse, Fais gaffe à la gaffe (Gaston Lagaffe), Spiderman. Aux États-Unis, au début des années 1980, de véritables films adaptés de bandes dessinées ont vu le jour, revisitant les classiques du comic-strip : Popeye par Robert Altman, Annie par John Huston, Flash Gordon, Dick Tracy, Superman par Richard Lester, etc.

À la fin des années 1980, une nouvelle voie est ouverte par Tim Burton avec son Batman : ayant grandi avec les comics et ayant suivi les évolutions récentes du genre (Frank Miller, Alan Moore), Burton filme Batman comme un conte sombre et dramatique. Enfin on prend un super-héros au sérieux. Le progrès des effets spéciaux numériques, au cours des années 1990, a permis de rendre presque crédibles visuellement les effets exubérants autrefois imaginés par Stan Lee et Jack Kirby, ce qui aboutira à la création d'une grande quantité de films inspirés par les comic-books : Spider-Man par Sam Raimi, les X-Men, Daredevil, Catwoman, La Ligue des gentlemen extraordinaires, The Crow, etc.).

Les héros de bandes dessinées francophones tels que : Astérix, Bécassine et le Trésor viking, Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne, Sur la piste du Marsupilami, Titeuf, le film, Boule et Bill, Largo Winch, Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, Les Schtroumpfs et plus récemment Les Profs, bénéficient de moyens équivalents.

Notes et références

Notes

- Ce nom vient de la série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée parue sous la signature de Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967 (la première livraison date du , no spécial de Noël, no 1392). Cette classification a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre Pour un neuvième art, la bande dessinée. La paternité de l'expression est cependant revendiquée par le critique et historien du cinéma Claude Beylie qui l'a utilisée pour la première fois en mars 1964 dans la revue Lettres et Médecins (article « La bande dessinée est-elle un art ? »). Source : Lettres et Médecins, supplément littéraire de La Vie médicale, numéro daté de mars 1964.

Références

- Eisner 2002.

- Aurélien Fouillet, « De Dédale à Batman. Étude sur un imaginaire contemporain : les super-héros », Sociétés, no 106, , p. 25 à 32 (lire en ligne)

- Thierry Groensteen, « Bande dessinée, mode d’emploi : un art séquentiel », sur editionsdelan2.com (consulté le ).

- Lacassin 1982.

- Beaux Arts magazine hors-série : Qu'est-ce que le manga ? Dans le même magazine, le lecteur peut lire qu'« il semble aujourd'hui évident de posséder des BD dans son salon. ».

- Aurélia Vertaldi, « Finkielkraut considère la bande dessinée comme un art mineur », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- McCloud 2001, p. 10-11 et 14-19.

- McCloud 2001, p. 14-15.

- McCloud 2001, p. 10-11.

- Baron-Carvais 2007, p. 7.

- Blanchard 1969, p. 28.

- B. Galimard, Flavigny, 1981, p. 19.

- McCloud 2001, p. 19.

- Groensteen 2006, p. 4.

- Alessandrini 1979.

- R. Töpffer (1837) préface.

- Töpffer 1845.

- Eisner 2009.

- Henri Filippini (1989), p.IX.

- Titre original complet : The Upside Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Muffaroo.

- « Templates — Krita Manual version 4.2.0 », sur docs.krita.org (consulté le )

- « The Conversation : Le monde de la bande dessinée a-t-il les ressources pour innover ? | Julien Falgas », sur julien.falgas.fr (consulté le )

- JUNThunder, « The DC Universe : une démo complète de l'application », sur DC Planet (consulté le )

- « PHALLAINA », sur phallaina.nouvelles-ecritures.francetv.fr (consulté le )

- « Loi du 16 juillet 1949 » (consulté le ).

- Fred Paltani-Sargologos, Le roman graphique, une bande dessinée prescriptrice de légitimation culturelle, (lire en ligne) .

- Stéphane Jarno, Laurence Le Saux, « Grève des dédicaces : la BD traverse une grave crise », sur telerama.fr, (consulté le ).

- « Fiche métier dessinateur de BD », sur lesmetiersdudessin.fr (consulté le ).

- Ratier 2011, p. 1.

- Philippe Brochen, « Comment la bande dessinée est devenue un poids lourd de l'édition », sur www.liberation.fr, Libération, (consulté le ).

- Ratier 2011, p. 4.

- Syndicat nationale de l'édition, « Le livre en chiffres - 2011, données 2010 », sur www.sne.fr, SNE, (consulté le ).

- Ratier 2011, p. 3.

- Ratier 2011, p. 21.

- Isabelle Calvo-Duval, « Autour de la bande dessinée », Caractère,

- Pierre Monastier, « Introduction à l'art du manga », sur juillet 2017 (consulté le ).

- Michael Mastrangelo et Mélanie Chenouard, « La BD se porte (très) bien en France », Les Echos, (lire en ligne)

- Emmanuel Paquett, « Gros plan sur la bande dessinée », L'Express, (lire en ligne)

- (en) Michael Cavna (en), « Rare Superman book draws record $3.2 million top bid: The long, ‘cool’ journey of a record-setting comic », The Washington Post, (consulté le ).

- Eric Leroux et Eric Leroy, « Bande dessinée - Passion de grandes personnes », Les Echos, (lire en ligne) .

- Charles-Louis Detournay, « Dédicaces : la colère des auteurs », sur actuabd.com, (consulté le ).

- Benjamin Chapon, « Festival d'Angoulême: des auteurs yankees en charentaises », sur 20minutes.fr, (consulté le ).

- Frédéric Potet, « Le marché de la BD, de la niche ignorée aux ventes mondiales », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- Pierre Adrian, « Pourquoi Tintin bat-il tous les records aux enchères ? », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- Béatrice De Rochebouet, Olivier Delcroix, « Hergé au pays des très chères enchères », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- Aurélia Vertaldi, « Une planche de Tintin retrouvée derrière un meuble », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- Olivier Delcroix, « Tintin: trois dessins inédits d'Hergé refont surface », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- Par J.R avec AFP, « Tintin : un dessin du Lotus Bleu adjugé pour un million d'euros », sur europe1.fr, (consulté le ).

- Par F.C avec AFP, « Tintin : une double planche de Hergé adjugée 1,6 million d'euros », sur europe1.fr, (consulté le ).

- Le Figaro.fr avec AFP, « Une double planche de Hergé adjugée 1,6 million d'euros », sur Lefigaro.fr, (consulté le ).

- « Hergé (1907-1983) Tintin, le sceptre d'Ottokar », sur Sotheby's (consulté le ).

- Frédéric Potet, « Jean-Arnold Schoofs, une vie pleine de bulles », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- Olivier Delcroix, « Tintin au pays des records », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- Philippe Guillaume, « Enki Bilal, de la BD à la peinture », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- R.A., « Moebius, alias Giraud, tient la vedette chez Artcurial », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- Chisato Goya, « Le premier « Superman » s'envole à 1,6 million d'euros », sur lexpress.fr, (consulté le ).

- Louis Mallié, « Record absolu pour la vente aux enchères de comics Superman », sur actualitte.com, (consulté le ).

- « Bibliothèques & Archives de la Ville » (consulté le ).

- (en) « Cartoon Museum Basel » (consulté le ).

- Bibliothèque publique d'information : Dossier pédagogique, mars 2012 - Lire en ligne (consulté le 25 janvier 2018)

- Les Lettres françaises, Philippe Berté : Exposition Art Spiegelman, Co-Mix au Centre Georges Pompidou 30 mars 2012 Lire en ligne (consulté le 25 janvier 2018)

- « Beaubourg expose Art Spiegelman, de sa période underground à l'après "Maus" », sur lepoint.fr, (consulté le )

- Frédéric Potet, « Quand la bande dessinée investit la crise migratoire », M Le Magazine du Monde, (lire en ligne)

- Stéphanie Belpêche, « La BD au musée fait un tabac », Le JDD,

- Mémorial de la Shoah : Shoah et bande dessinée, janvier 2017 Lire en ligne (consulté le 25 janvier 2018)

- Le Monde, Frédéric Potet : Comment dessiner la Shoah ? 26 janvier 2017 Lire en ligne (consulté le 25 janvier 2018)

- Rédaction de Tout en BD, « L’archéologie en bulles au Louvre », sur ToutenBD,

- AFP, « Royaume-Uni: un Français va occuper la première chaire consacrée à la BD », sur lexpress.fr, (consulté le ).

- Fanny Lauzier, « Un cours sur la BD dans une université britannique », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- Benjamin Chapon, « Les festivals de bande dessinée sont-ils condamnés à être chiants ? », sur 20minutes.fr, (consulté le ).

- Camille Dicrescenzo, « Les marathoniens de la dédicace au festival de la BD à Amiens (80) », sur francetvinfo.fr, (consulté le ).

- Elisa Frisullo, « Le record de la plus grande bande dessinée du monde va revenir à Lyon », sur 20minutes.fr, (consulté le ).

- « Un Liégeois au cœur de l’aventure Solar Impulse », sur lavenir.net, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Marjorie Alessandrini (dir.), Marc Duveau, Jean-Claude Glasser et Marion Vidal, Encyclopédie des bandes dessinées, Paris, A. Michel, (réimpr. 1986) (ISBN 978-2-226-00701-8) .

- Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, PUF, (ISBN 978-2-9522729-0-2 et 2-9522729-0-5) .

- Gérard Blanchard, La bande dessinée : histoire des histoires en images de la préhistoire à nos jours, Marabout, .

- Bernard Duc, L'Art de la B.D. (bande dessinée), t. 1 : du scénario à la réalisation, Grenoble, Glénat, coll. « Art et technique », (ISBN 978-2-7234-0252-1) .

- Bernard Duc, L'Art de la B.D, t. 2 : la technique du dessin, Grenoble, Glénat, coll. « Art et technique », (ISBN 978-2-7234-0390-0) .

- Will Eisner, La Bande dessinée, art séquentiel, Delcourt, (ISBN 978-2-7560-1983-3 et 2-7560-1983-6) .

- Will Eisner, Le Récit graphique : narration et bande dessinée, Vertige Graphic, (ISBN 2-7560-1983-6) .

- Pierre Fresnault-Desruelle, La Bande dessinée, Paris, Armand Colin, .

- Patrick Gaumer, Dictionnaire mondial de la BD, Paris, Larousse, , 96 p. (ISBN 978-2-03-584331-9) .

- Thierry Groensteen, Système de la bande dessinée, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Formes sémiotiques », (ISBN 978-2-13-058984-6) .

- Thierry Groensteen, La bande dessinée : un objet culturel non identifie, Angoulême, An 2, (ISBN 978-2-84856-078-6)

- Francis Lacassin, Pour un neuvième art, la bande dessinée, Paris/Genève, Slatkin, , 510 p. (ISBN 2-05-000207-6) .

- Scott McCloud, L'Art invisible : comprendre la bande dessinée, Paris, Vertige Graphic, , 215 p. (ISBN 2-908981-41-6) .

- Claude Moliterni, Philippe Mellot et Michel Denni, Les aventures de la BD, Gallimard, .

- Harry Morgan, Principes de littératures dessinées, Angoulême, Éditions de l'An 2, (ISBN 978-2-84856-014-4) .

- Benoît Mouchart, La bande dessinée, Paris, le Cavalier bleu éd, coll. « Idées reçues grand angle », .

- Benoît Peeters, Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion, coll. « Champs Flammarion », , 247 p. (ISBN 978-2-08-124485-6) .

- Gilles Ratier, « 2011 : Publier plus, pour gagner plus ? », Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée, ACBD, (lire en ligne) .

- Rodolphe Töpffer, Essai de physiognomonie, Genève, .

Articles connexes

- Album de bande dessinée

- Bande dessinée en ligne

- Bande dessinée et cinéma

- Comics

- Dessin animé

- Étude de la bande dessinée

- Histoire de la bande dessinée

- Fanzine de bande dessinée

- Animation

- La Nouvelle Manga

- Liste de personnages de bande dessinée

- Liste des maisons d'édition de bande dessinée

- Manfra

- Manga

- Manhwa

- Périodique de bande dessinée

Liens externes

- Comicalités. Études de culture graphique, revue universitaire d'étude sur la bande dessinée.

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :