Louis Marin (homme politique)

Louis Marin, né le à Faulx (Meurthe) et mort le à Paris, est un homme politique français. Membre de la Fédération républicaine, qu'il préside de 1925 à 1945[2], il est député de Meurthe-et-Moselle entre 1905 et 1951 et plusieurs fois ministre sous la Troisième République, dans neuf gouvernements, entre 1924 et 1936.

| Louis Marin | |

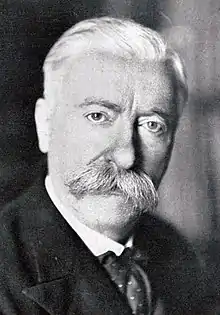

Louis Marin dans les années 1930. | |

| Fonctions | |

|---|---|

| Ministre d'État | |

| – (1 an, 2 mois et 14 jours) |

|

| Président | Albert Lebrun |

| Gouvernement | Flandin I Bouisson Laval IV |

| – (1 mois et 6 jours) |

|

| Président | Albert Lebrun |

| Gouvernement | Paul Reynaud |

| Député | |

| – (5 ans, 7 mois et 28 jours) |

|

| Élection | 21 octobre 1945 |

| Réélection | 2 juin 1946 10 novembre 1946 |

| Circonscription | Meurthe-et-Moselle |

| Législature | Constituante de 1945 Constituante de 1946 Ire (IVe République) |

| Groupe politique | RI |

| – [1] (34 ans, 9 mois et 1 jour) |

|

| Élection | |

| Réélection | 1906, 1910, 1914, 1919, 1924, 1928, 1932, 1936 |

| Circonscription | 1re Nancy, Meurthe-et-Moselle |

| Législature | VIIIe, IXe, Xe, XIe, XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe (IIIe République) |

| Groupe politique | RP (1905-1914) FR (1914-1919) ERD (1919-1924) URD (1930-1932) FR (1932-1940) |

| Biographie | |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Faulx |

| Date de décès | |

| Lieu de décès | 7e arrondissement de Paris |

| Sépulture | Bruyères (Vosges) |

| Nationalité | Française |

| Parti politique | Fédération républicaine |

| Diplômé de | Faculté de droit de Paris École libre des sciences politiques |

| Profession | Professeur d'ethnographie |

Situation personnelle

Louis Marin est le fils d'un notaire, issu d'une vieille famille de souche lorraine, originaire des Vosges. Sa mère étant morte quinze jours après sa naissance, Louis Marin est élevé par ses tantes à Bruyères jusqu'à l'âge de 5 ans[3]. Il est élève au collège catholique de La Malgrange à Nancy de 1881 à 1887 puis au lycée Saint-Sigisbert à Nancy, de 1887 à 1890. Il est licencié en lettres et en droit, à Nancy en 1892. Il étudie ensuite à Paris jusqu'en 1894, à la faculté de droit et à l'École libre des sciences politiques. Il est avocat de 1890 à 1910.

Le , à Paris (5e), il épouse Fernande Hartmann, diplômée ès lettres de l’université de Paris et qui était auparavant sa secrétaire particulière[4].

Parcours politique

Débuts et ascension

Louis Marin manifeste dans sa jeunesse aux côtés du général Boulanger. Il appartient à la génération qui a fait son apprentissage politique lors de l'affaire Dreyfus notamment. Il adhère en 1903 à la Fédération républicaine, qui regroupe alors les « républicains progressistes » hostiles aux gouvernements du Bloc des gauches[5]. À 34 ans, il devient député de Meurthe-et-Moselle le lors d'une élection partielle, qu’il remporte avec 58 % des suffrages exprimés ; il occupe ce mandat de parlementaire jusqu'en 1951. Il est le député de la première circonscription de Nancy[6] et celle-ci va apparaître comme un « fief imprenable[7] ». Son mentor est alors Léon Goulette, le directeur de L'Est républicain, qui orientait à cette époque le quotidien vers la droite et avec lequel Marin rompt en 1909-1910[8]. Marin est réélu en 1906. Il est à la tête de la Fédération des républicains progressistes de Nancy, qui regroupent des républicains modérés, ainsi que de la Fédération régionaliste française, qui milite pour la décentralisation.

La droite en Meurthe-et-Moselle est avant 1914 dominée par des notables catholiques et patriotes de l'Action libérale populaire - notamment les députés de Nancy Ferri de Ludre et Émile Driant. Marin est en contact avec les réseaux de l'Action Libérale Populaire (ALP), surtout lors des campagnes électorales, mais il s'en tient éloigné car il ne partage pas leur « cléricalisme ».

Au lendemain de la guerre, l'ALP est éliminée du jeu politique, ce qui profite à la Fédération républicaine et à l'Alliance démocratique. Louis Marin devient le principal leader de la droite « républicaine nationale » en Meurthe-et-Moselle ; il a consolidé son influence grâce à un vaste réseau d'amis et de compagnons de lutte politique[9]. En 1919, il se fait élire sur la liste que mène Albert Lebrun, en application de l'union sacrée, la liste d'entente républicaine et de défense nationale, comprenant des « républicains de gauche », modérés de centre-droit (Albert Lebrun, vice-président du Sénat, membre de l'Alliance démocratique, Charles Fringant et Georges Mazerand), et des républicains nationaux de droite comme lui ou comme François de Wendel, Édouard de Warren, son ami, ou encore Désiré Ferry, qui a été son secrétaire. En 1924, il mène la liste d'union républicaine et nationale. Il a été réélu en 1928 au premier tour, au scrutin d'arrondissement, avec 62,2 % des suffrages exprimés. De même, il est réélu en 1932 et en 1936 au premier tour (51,9 % des suffrages exprimés en 1932, 52,7 % en 1936).

En outre, Marin est aussi un élu local : il est conseiller général du canton rural de Nomeny à partir de 1910.

En Meurthe-et-Moselle, si l'on excepte l'alliance de 1919 de l'union sacrée, il s'oppose à Albert Lebrun pendant de longues années, cherchant en vain à lui ravir le poste de président du conseil général que ce dernier occupe de 1906 à 1932, date à laquelle il est élu président de la République. Après un président de transition (Albert Tourtel), c'est Marin qui est élu en 1934 à la tête de l'assemblée départementale, car les républicains URD disposent désormais de la majorité absolue. François de Wendel, le doyen de l'assemblée, s'est effacé au profit de Marin, celui-ci étant alors ministre. Il préside le conseil général de Meurthe-et-Moselle jusqu'en 1940 puis de 1945[10] à 1951.

À partir de 1911, il tente à plusieurs reprises d'acheter un journal à Nancy, avec l'aide de François de Wendel. Les projets de rachat du quotidien nancéien L'Impartial de l'Est n'aboutissent qu'en 1921[11]. Mais ce journal s'avère être un gouffre financier et sa diffusion reste modeste. Il prend le contrôle politique du quotidien nancéien L'Éclair de l'Est en 1925.

Il n'a donc jamais été le seul « patron » politique du département, devant partager le pouvoir avec Albert Lebrun. Il doit tenir compte aussi des positions de l'un de ses principaux alliés, François de Wendel, qui domine le « Pays haut » en Meurthe-et-Moselle (le nord du département, où sont installées une partie de ses usines et de ses mines de fer) et bénéficie de la puissance que lui confère son pouvoir économique et son argent (il est régent de la Banque de France depuis 1912 et il préside le Comité des forges). Ainsi, la société La Presse de l'Est qui publie à Nancy L'Éclair de l'Est n'a pu être reprise en 1925 qu'avec l'argent de François de Wendel, qui a négocié l'accord avec son administrateur-délégué Jules Dassonville, dirigeant du groupe de La Presse régionale.

Engagement conservateur et hostile à la gauche

Le patriotisme est primordial pour Louis Marin. Il rappelle ainsi les raisons de son engagement en politique : « Je suis venu à la politique par la préoccupation de l'Alsace-Lorraine et le souci de la frontière[12] ». Il préconise la fortification du Grand couronné, afin d'assurer la défense de Nancy. En revanche, il n'attise pas le souhait d'une revanche à l'égard de l'Allemagne.

Parlementaire, il s'est engagé en comme soldat de 2e classe au 26e bataillon de chasseurs à pied. Il est mis en congé en avec le grade de sergent comme membre du Parlement. Il est ensuite sous-lieutenant de réserve.

Avec François de Wendel et surtout Édouard de Warren, Louis Marin a une attitude intransigeante à l'égard de l'Allemagne dans l'entre-deux-guerres ; elle s'explique par une crainte du réarmement de l'Allemagne et par sa volonté d'assurer les frontières de la France (la Lorraine est « une terre d'invasion[13] ») par une armée puissante et une politique ne cédant rien sur les traités. En 1919, lors de la discussion sur le traité de Versailles, il réclame au nom de la droite nationale encore davantage de réparations et de garanties de sécurité de la part de l'Allemagne, et il fait partie des 53 députés qui rejettent l'adoption du traité, étant le seul à droite avec Franklin-Bouillon. Il est favorable à l'occupation de la Ruhr et s'oppose aux accords de Locarno. Il vote contre l'évacuation anticipée de Mayence, le moratoire Hoover et l'adoption du Plan Young en 1929. Il est hostile à la politique étrangère d'Aristide Briand. En 1938, alors que presque tous les députés de droite votent pour la ratification des accords de Munich, Louis Marin s'abstient.

Ses positions très hostiles à l'Allemagne et à la politique de paix d'Aristide Briand dans les années 1920 et 1930 lui ont aliéné une partie des cadres de la Fédération républicaine, notamment Georges Pernot et Henri de Kérillis.

Louis Marin a toujours dénoncé, dès ses premières professions de foi, la franc-maçonnerie[14] et ses lieutenants, Xavier Vallat et Édouard de Warren ne sont pas en reste dans ce combat[15]. D'après un historien, il aurait aussi participé à l'agitation xénophobe des années 1930 [16]. Il est vrai que c’était le cas de certains de ses lieutenants, comme Xavier Vallat ou Amidieu du Clos, qu’il ne désavoua pas. Mais, en réalité, ses discours et les éditoriaux qu'il signe dans La Nation montrent systématiquement un rejet du racisme allemand et de la xénophobie, notions étrangères à l'ethnologue qu'il était[17].

Il est très hostile à la gauche et au Front commun, qui devient le Front populaire. En 1932, sa profession de foi est résolument manichéenne et elle s'oppose au Cartel et au « socialisme international et révolutionnaire dont le communisme n'est que l'expression la plus franche et qui depuis longtemps a dominé, entraîné vers la démagogie les radicaux-socialistes[18] ». En , il appelle ses électeurs à voter contre le « front moscoutaire et maçonnique, si faussement appelé populaire[19] ». À la Chambre, il est à la tête des députés les plus intransigeants et les plus hostiles aux gouvernements de gauche[20]. Cette haine du communisme l'amène à refuser, un temps, l'alliance avec l'URSS, mais il ne fait pas partie pour autant des politiques et des intellectuels gagnés par le pacifisme et le fascisme.

Marqué par le catholicisme social, Louis Marin, bien qu'ami avec François de Wendel, est enfin méfiant à l'égard des milieux d'affaires et des financiers et très hostile à la spéculation, qui implique à l'en croire la recherche d'une position dominante et d'une influence occulte. Il tonne ainsi contre « la spéculation ploutocratique toujours favorable aux gouvernements de désordre qui rendent plus faciles ses vols, la Finance internationale, ses coups de bourse et ses razzias[21] ». En 1934, il dénonce le « redoutable anonymat des féodalités financières, surtout internationales[22] ». Dans sa profession de foi de 1936, il vitupère « les voleurs et leurs protecteurs politiques, les ploutocrates et les spéculateurs[23] ».

Catholique[24], il défend les libertés scolaires et religieuses de l'Église catholique. Il appartient à plusieurs associations catholiques : conférence Saint Vincent de Paul, société de reconstruction des églises du diocèse de Nancy, Fraternité Saint-Fiacre. Dans l'entre-deux-guerres, il refuse toute alliance avec le nouveau Parti démocrate populaire et soutient Édouard de Warren, menacé dans sa circonscription par le PDP. Louis Marin s'appuie sur des institutions catholiques anciennes à Nancy, notamment les Fraternités, fondées à la fin des années 1890. Louis Marin est un fidèle des Fraternités Saint-Sébastien et Saint-Fiacre. Il s'appuie aussi, à partir de 1925, sur le quotidien L'Eclair de l'Est, qui participe au combat mené par la Fédération nationale catholique et qui utilise les comités paroissiaux de l'Union catholique pour sa diffusion. Mais il se veut indépendant du clergé et des évêques de Nancy, Mgr Turinaz, Mgr de La Celle, Mgr Hurault en 1930[25], Mgr Fleury puis Mgr Lallier. Dans La Nation, l'organe de la Fédération républicaine, il tonne en 1931 contre « ceux qui essaient d'altérer le fonds traditionnel national de nos catholiques[26] » : les catholiques tentés par la politique pacifiste d'Aristide Briand.

Président de la Fédération républicaine

Louis Matin accède en juin 1925 à la présidence de ce parti après le retrait de son président Auguste Isaac, dans le contexte du Cartel des gauches. Le choix de porter Louis Marin à la tête de ce parti implique un raidissement de ses positions en politique intérieure et en politique extérieure. La Fédération républicaine représente alors la mouvance de la droite parlementaire conservatrice. Il a également impliqué la définition de nouveaux modes de propagande dans la mesure où Marin s'est laissé convaincre d'envisager le parti comme un parti de masse. À partir de l'hiver 1925, il fait preuve de volontarisme et montre les ambitions nouvelles qu'il nourrit pour son parti. Avec le nouveau secrétaire général Jean Guiter, de l'été 1925 à 1927, il visite plus de 180 villes dans 53 départements, permettant ainsi une renaissance du parti en province.

Malgré quelques réussites, comme dans le Rhône, elle reste une structure informelle (peu d'adhérents, peu de militants, des comités locaux surtout actifs lors des élections).

Divisions internes et opposition intransigeante au Front populaire

À l'échelle nationale, le parti est partagé entre deux courants, celui ouvert sur la politique extérieure de Briand, conduit par Georges Pernot, et celui qui est plus nationaliste, dirigé par Louis Marin et François de Wendel[27]. La coupure est prononcée après les élections de 1928 et celles de 1932 quand les proches de Georges Pernot le rejoignent au groupe républicain et social. Le morcellement de la Fédération à la Chambre s'est accentué en 1932 quand la plupart des députés modérés quittent le groupe de l'URD présidé par Marin.

C'est pourquoi plusieurs personnalités ont relevé et moqué son manque d'autorité sur les élus du parti au Parlement à la fin des années 1920 et au début des années 1930, les contestations qu'il doit subir et aussi son positionnement excentré et isolé par rapport aux votes des parlementaires de la Fédération. Henry de Kérillis note ainsi en 1931 :

« Louis Marin est un général qui prétend commander son armée en se plaçant en tirailleur à l'extrémité d'une des ailes, au lieu de se tenir au centre du corps de bataille. À la Chambre, il se trouve en désaccord avec l'immense majorité des députés de son groupe qui se séparent de lui dans la plupart des scrutins importants. Il lui est même arrivé d'être seul de son avis, rigoureusement seul[28]. »

« Vous aviez 110 hommes d'équipage. Ils ne sont plus autour de vous que quinze. Bientôt, vous serez le seul Marin à votre bord », ironise Bertrand de Jouvenel en 1929[29]. Il fait effectivement partie des élus les plus intransigeants au début des années 1930 ainsi qu'après la victoire du Front populaire.

Dans l'entre-deux-guerres, surtout dans les années 1930, la Fédération républicaine qu'il dirige tant bien que mal noue des relations tactiques avec les ligues et partis d'extrême droite et sa ligne politique se rapproche des prises de position idéologiques de ces mouvements. Le parti est proche des Jeunesses patriotes, d'ailleurs dirigées par Pierre Taittinger, député de la Fédération même s'il est un temps éloigné du parti de Marin. La victoire du Front populaire en 1936 amène Louis Marin et la Fédération à s'associer, un temps, au Parti populaire français de Jacques Doriot au sein du Front de la liberté, proposé par Doriot en 1937.

En outre, Marin a signé un appel contre l'emprisonnement de Charles Maurras et a assisté à Paris en à une réunion destinée à montrer l'hommage de la droite nationale à l'égard de Maurras[30].

En revanche, Marin entre en conflit avec le Parti social français (PSF) à partir de 1937, évoquant à propos de ce parti héritier des Croix-de-feu dans l'organe de la Fédération républicaine, La Nation, une « blagologie électorale[31] ». C'est que le PSF s'avère être un concurrent redoutable[32].

En Lorraine

En Lorraine et notamment dans son propre département, des efforts sont entrepris pour consolider la Fédération républicaine, surtout à la demande d'Édouard de Warren, qui pousse Marin dès 1926 à organiser le parti dans ce département afin notamment de contrer l'essor du Parti démocrate populaire, mais les résultats sont très limités, et Louis Marin ne semble pas être intéressé par la mise en place d'une organisation solide[33], préférant s'appuyer sur les réseaux d'influence mis en place depuis 1905, sur les maires des communes rurales et les responsables d'associations agricoles. La Fédération républicaine de Lorraine tient un congrès en 1929 à Lunéville, que Marin préside, et un congrès en 1931 à Neuves-Maisons, avec Marin, Édouard de Warren et Pierre Amidieu du Clos. Au début des années 1930, il existe une section à Nancy, dirigée par l'avoué Maurice Ehlinger, comprenant plusieurs comités de quartiers, un second comité à Neuves-Maisons et un troisième à Pont-saint-Vincent, ainsi que des groupements comme à Lunéville, mais il n'existe aucun comité à Pont-à-Mousson et à Nomeny, dans la circonscription de Marin, et aucun dans les autres arrondissements du département.

Dans les autres départements lorrains, il existe l'Union républicaine lorraine en Moselle, en contact avec Marin à partir de la fin des années 1920, un semblant de fédération départementale dans les Vosges, initiée en 1927 par des industriels comme Georges Laederich et animée un temps par Louis Guillon, et dans la Meuse, où elle tente de se former en 1929-1930 autour de l'industriel de Bar-le-Duc Rudolph Dyckhoff[34] et du député de Verdun Victor Schleiter. Mais ces tentatives n'ont pas résisté aux crises qui ont secoué la Fédération de 1930 à 1932 et à la mort de Schleiter en .

Les animateurs du parti sont Maurice Ehlinger, Emile Meyer, sous-directeur puis directeur de L'Éclair de l'Est, Henri Maire, rédacteur en chef jusqu'en 1936 du Télégramme des Vosges[35], le conseiller d'arrondissement René Galas[36]. En , René Galas écrit à Edouard de Warren pour lui signaler qu'« il va falloir envisager la suppression du secrétariat de l'URD » car le secrétaire n'a pas été payé depuis le mois de septembre. Il commente alors : « Il est dommage de voir que nous allons encore une fois laisser tomber tout cela, alors qu'il y a tant de travail à faire[37] ». Édouard de Warren se charge alors, une nouvelle fois, de convaincre Marin de la nécessité d'une organisation solide. Il lui écrit que « ce serait une faute trop grave de laisser tomber le groupe URD de Nancy » et qu'il faut que « François (de Wendel) fasse pour cela un petit effort, il te le doit, il le doit au département, il le doit à la maison Wendel[37] ». La Fédération républicaine, en tout cas, reste une structure vide après 1932 en Meurthe-et-Moselle. Seule une grande réunion de propagande est organisée à Nancy en , présidée par Marin. Des initiatives ponctuelles et éphémères sont ensuite mises en place. À Nancy se constitue à la fin de l'année 1933 un Centre lorrain d'action politique et sociale. À Pont-à-Mousson se forme en 1934 un Centre national d'action sociale et politique, que Marin patronne. En 1935, la Fédération ne rassemblerait que 1 500 adhérents dans l'arrondissement de Nancy[38].

Comment expliquer ce manque d'organisation, sinon par la volonté de Marin de rester indépendant, comme en témoigne d'ailleurs ce commentaire d'un journaliste parisien qui cherche à le suivre pendant sa campagne électorale en 1932 : « Point de bureau, ni de journal en ville pour nous renseigner sur l'itinéraire du candidat. Louis Marin n'est pas accoutumé à dire ce qu'il fait ni où il va[39] » ?

En , conseillé par son ami Édouard de Warren, il prend le contrôle politique du quotidien nancéien catholique et conservateur fondé en 1905 L'Éclair de l'Est grâce à l'appui financier de François de Wendel[40]. Le quotidien est dirigé par Paul Sordoillet de 1907 à sa mort en 1934. Il est ensuite dirigé par Emile Meyer, qu'Edouard de Warren a fait venir d'Epinal en 1927 pour suppléer Sordoillet, dont l'inertie et l'autonomie gênaient les nouveaux dirigeants du journal, et qui est aussi l'animateur de la Fédération républicaine en Meurthe-et-Moselle depuis 1927. Le président du conseil d'administration de la Presse de l'Est est le député et ami de Louis Marin Édouard de Warren, remplacé par le colonel Blaison, proche de Mgr Hurault, puis par le professeur de médecine et conseiller municipal URD de Nancy Maurice Perrin. Le quotidien est présent en Meurthe-et-Moselle, en Meuse et dans les Vosges, sous le titre Le Télégramme des Vosges, repris en 1924. Le quotidien devient l'organe de la Fédération républicaine en Lorraine.

Des dissensions ont existé entre Louis Marin et François de Wendel à propos de la ligne politique du journal. François de Wendel a parfois critiqué l'intransigeance de Marin et lui a brutalement déclaré qu'« imprimant les journaux modérés de Nancy, du fait de la carence de la classe possédante en Lorraine », il était, lui, Wendel, « tenu responsable de leur attitude » et ne pouvait à la fois « prêcher l'union et mener la bataille dans ses journaux contre les gens avec lesquels il déclarait indispensable de faire l'union[41] ». Il a en effet versé à la Presse de l'Est, entre et , un total de 490 000 francs. Ses versements se sont arrêtés au moment des législatives de 1928, comme il le rappelle à Edouard de Warren en 1930 : « L'Éclair de l'Est ayant pris une attitude que je désapprouvais et poussé les choses à ce point qu'après l'effort que je venais de faire, je n'étais même pas porté au mois d' parmi les candidats du journal[42] ». Dans un courrier adressé à Louis Marin, Édouard de Warren qualifie cette lettre d'« absurde », déplore « les malentendus » et menace de mettre un terme à son action politique et de le faire savoir publiquement car il commence à « en avoir assez de ce bon François » et « refuse d'être au service d'un féodal (sic)[43] ». Il note que « chacun doit apporter selon ses possibilités » mais que l'aide apportée ne doit pas devenir « domination ».

C'est surtout François de Wendel qui permet au quotidien, par ses subsides, de continuer à paraître dans les années 1930, dans la mesure où ce journal connaît des difficultés de trésorerie structurelles, aggravées par les difficultés de la crise économique des années 1930. Le groupe de la Presse régionale et François de Wendel sont les deux principaux financiers du journal, ceux qui comblent les trous, notamment par des versements mensuels. En 1934, Jules Dassonville écrit à Louis Marin pour lui demander d'intercéder auprès de Wendel, devant les difficultés financières qui s'accumulent : « Vous aviez bien voulu me promettre de saisir vous-même notre ami Monsieur François, de la gravité de la situation ; je suis obligé de vous demander de bien vouloir le faire au plus tôt »[44].

Dans son département, Marin n'assiste pas aux réunions des Jeunesses patriotes, laissant cette tâche à son ami Édouard de Warren qui lui conseille dès 1926 de s'en rapprocher et aux principaux animateurs de la Fédération républicaine en Meurthe-et-Moselle. En 1927, il se contente d'une lettre lue par le dirigeant régional des JP, Jean L'Hotte, lors du congrès de la ligue à Nancy. Il y affirme son « affectueuse sympathie et admiration à l'égard de l'admirable phalange des Jeunesses patriotes »[45]. Les JP de Lorraine se mettent en tout cas au service des élus républicains nationaux, sont présents aux réunions du parti et assurent le service d'ordre. En Meurthe-et-Moselle, il y a même une interpénétration assez poussée des deux groupements, notamment par le canal de L'Éclair de l'Est. Toutefois, Marin se fâche avec le dirigeant régional des JP, Jean L'Hotte[46].

En Meurthe-et-Moselle, Désiré Ferry s'est éloigné de Marin, éloignement aggravé par des querelles à propos du secrétariat commun des trois députés de Nancy, Marin, Ferry et de Warren.

À partir de l'été 1936, les cadres de la Fédération militent tous au sein du Rassemblement national lorrain (RNL), qui collabore avec Marin et qui regroupe beaucoup d'anciens ligueurs. À Nancy, Louis Marin, Jacques Doriot, Pierre Taittinger et Philippe Henriot sont ensemble à la tribune lors du congrès du RNL, le 3 octobre 1937[47].

Ministre à plusieurs reprises

Louis Marin est une personnalité d'envergure après 1918. Avant cette date, il intervient peu dans les débats à la Chambre mais acquiert une réputation de travailleur acharné, étant l'auteur de nombreux rapports et de propositions de loi. En 1917, il devient rapporteur général du budget, et en 1923, il est vice-président de la Chambre des députés.

De mars à , il est ministre des Régions libérées dans le troisième cabinet Poincaré et dans l’éphémère cabinet François-Marsal.

Il est ministre des Pensions dans le gouvernement d'Union nationale de Poincaré, où il représente l'Union républicaine démocratique, de à .

Après les émeutes du , il intègre comme ministre de la Santé publique du second gouvernement Doumergue. Ce gouvernement d'apaisement s'étend de la Fédération républicaine aux néosocialistes.

Après l'assassinat de Louis Barthou, il occupe le poste de ministre d'État dans le cabinet Flandin à la suite d'André Tardieu écarté, puis dans le cabinet Bouisson. Enfin, il est dans le quatrième gouvernement Laval l'un des trois ministres d'État, avec Herriot et Flandin, qui représentent les trois principales composantes de la droite et du centre majoritaires. De 1934 à 1936, il a donc figuré dans tous les gouvernements. Toutefois, il n'a occupé que des portefeuilles subalternes avant ou sans grande influence ensuite à cause de son isolement au sein des cabinets.

Il fait partie du gouvernement de Paul Reynaud du au .

Refus de l'armistice et Résistance

Avec Georges Mandel, il s'oppose à l’idée d’armistice et préconise la guerre à outrance au sein du cabinet mené par Paul Reynaud. Il quitte ses fonctions de ministre d’État le , lorsque Pétain remplace Reynaud. Il conserve le silence lors des débats précédant le vote du , laissant les parlementaires de son parti voter en leur âme et conscience. Il vote la révision le 9 mais refuse de participer au vote le , qui donne les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain.

Ce simple refus de vote (il y eut 80 non, 7 refus de vote et 20 abstentions), alors qu'il avait défendu les droits du Parlement depuis sa première élection en 1905, lui seront reprochés après guerre par des élus de la Fédération, même si les critiques viendront plutôt des anciens "vichyssois"[48]. Par son silence, a-t-il voulu s'épargner la honte d'un désaveu public, à l'instar de Léon Blum ? Des élus éminents de la Fédération républicaine, comme Xavier Vallat, Philippe Henriot et Pierre Taittinger, militent en effet en faveur des pleins pouvoirs.

De même, certains lui reprocheront son opportunisme en notant qu'il n'aurait pas déconseillé à plusieurs élus de la Fédération de participer à des gouvernements de Vichy et qu'il aurait souligné qu'avec eux, « on aurait des observateurs dans la place »[49]. Marin assurera le contraire après-guerre.

Il n'avait pas prévu de demeurer à Vichy, dans une chambre d'hôtel, mais il resta dans cette ville car les Allemands lui interdirent de revenir en zone occupée[50].

Il fait partie des politiques partisans de l'entente avec le Royaume-Uni face aux membres de la Fédération tentés par la Collaboration comme Philippe Henriot. Opposant au maréchal Pétain et au régime de Vichy dès 1940, il est bientôt résistant. Il est en relation avec des mouvements et réseaux de résistance, parvenant à fournir des informations aux Alliés[51]. Il est notamment en relation avec Suzanne Bertillon[52]. Marin maintient ses réseaux, dont il fait profiter l'ambassade des États-Unis qui le décorera après-guerre, et vit à Vichy où « on faisait antichambre pour le voir, dans le modeste hôtel où il logeait, près de l'établissement de bains. Il recevait un courrier énorme », note Pierre-Bloch en [53].

Après la Libération, il reçoit la médaille de la Résistance en octobre 1945 et est fait chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire en 1946. Son dossier de la Légion d'honneur indique qu'il a le grand de capitaine des FFI[54].

De Gaulle le considère en octobre 1942 comme ayant donné son adhésion à la France combattante[51]. La Fédération républicaine entre au CNR, installé en par le général de Gaulle, aux côtés des autres partis de la Troisième République, à l'exception du PSF.

Menacé d'arrestation, il quitte Vichy le 18 mars 1944, entre dans la clandestinité et réussit à gagner Londres avec l'aide des services britanniques. Il arrive dans la capitale du Royaume-Uni le 10 avril 1944. Il y reste plusieurs mois alors que le général de Gaulle souhaitait le voir venir à Alger. Le 25 mai 1944, il parle à la radio de Londres à l'instigation de Maurice Schumann lorsqu'une visite de Pétain est annoncée à Nancy[51]. Grâce à des amis comme Jean Guiter, il revient en France et atterrit à Paris le 6 octobre 1944. Il gagne ensuite la Lorraine et Nancy. Il aurait refusé la proposition du général de Gaulle d'entrer dans son gouvernement provisoire[51].

Réélections après la guerre

Il intègre en 1945 le comité directeur du Front national et témoigne à charge au procès de Philippe Pétain, critiquant notamment l'armistice de 1940[51]. Il tente de relancer l'action de la Fédération républicaine et fait reparaitre son périodique, La Nation, qui devient brièvement un quotidien parisien et dans lequel il publie ses longs éditoriaux, mais son parti est victime du développement du Mouvement républicain populaire (MRP), de sa rupture avec les vichyssois et de l'apparition en décembre 1945 du Parti républicain de la liberté. La Fédération républicaine ne survit pas à la naissance de la IVe République en 1946.

De 1945 à 1951, il est cependant membre des Assemblées consultative et constituante et de l’Assemblée nationale.

En Meurthe-et-Moselle, il est réélu conseiller général et président du conseil général en 1945. Il doit affronter une nouvelle génération de républicains nationaux, menés par Pierre André, et perd le contrôle de L'Éclair de l'Est[55], ce qui ne l'empêche pas d'être réélu député lors de la première élection constituante du 21 octobre 1945. Il s'allie cependant avec Pierre André pour mener une liste aux deux élections de 1946, la deuxième élection constituante en juin et l'élection législative de novembre.

Il fait partie en mars 1948 à Paris des fondateurs du Comité d'action de la Résistance (CAR), dont il est l'un des vice-présidents. Le CAR rassemble d'anciens résistants non-communistes, défend la mémoire de la Résistance et mène un combat contre le renouveau de l'extrême droite. Il est aussi président d'honneur du groupe des députés résistants, lié au CAR.

Il termine sa carrière politique nationale en 1951, à 80 ans, par une défaite électorale aux législatives, puis, en 1952, aux sénatoriales. Son échec aux élections législatives de 1951 s'explique par son âge, son isolement - il a rompu avec ses colistiers de 1946 et n'est pas parvenu à un accord avec le parti du général de Gaulle, le Rassemblement du peuple français (RPF)[51] -, par une loi électorale qui permet des apparentements (le RPF a préféré l'apparentement avec la liste de Pierre André et Jean Crouzier), par son alliance étonnante avec des partis de la Troisième Force qu'il combattait auparavant : des candidats du MRP figurent sur sa liste et sa liste s'est apparentée à une liste Rassemblement des gauches républicaines et à une liste socialiste, menée par Pierre-Olivier Lapie, soit deux forces politiques opposées à ses prises de position favorables à la liberté de l'enseignement et aux catholiques[56]. Après son échec aux législatives, il ne se présente pas lors de la séance du Conseil général qui suit les élections cantonales de 1951 et n'est pas réélu président[57]. Il reste conseiller général jusqu'en 1955. En 1952, il s'est présenté seul, au dernier moment, aux sénatoriales alors que les autres candidats se présentaient sur des listes[58].

Il est promu officier de la Légion d'honneur en 1953 au titre du ministère de l'intérieur pour services exceptionnels[59].

Savant

Il voyage en Europe et en Asie de 19 à 34 ans. Il est membre du Collège des sciences sociales, où il donne des cours d'ethnographie de 1895 à 1935, de la Société d'ethnographie, qu'il préside de 1920 à 1960, directeur de l'École d'anthropologie, qu'il préside à partir de 1923, de la Société de géographie commerciale, qu'il préside de 1925 à 1960, de la Société française de pédagogie, de la Société des Amis du Muséum national d'histoire naturelle. Il est président de l'Institut international d'anthropologie et président en 1930 de la Société de statistique.

Le 27 novembre 1944, il est élu à l’Académie des sciences morales et politiques[60].

Style

Louis Marin est connu pour sa moustache à la gauloise et sa lavallière à pois blancs[61].

Hommage toponymique

- Viaduc Louis-Marin à Nancy

- Collège Louis Marin à Custines

- Place Louis-Marin à Paris, baptisée en son hommage en 1967

- Square Louis Marin à Jarville-la-Malgrange

Notes et références

- De facto, puisque durant la période de l'Occupation, le Parlement n'est pas dissous, mais le Sénat et la Chambre des députés sont « ajournés jusqu'à nouvel ordre », seul le chef de l'État pouvant les réunir. Le Parlement ne se réunit plus durant toute l'Occupation, entérinant dans les faits le caractère autoritaire du régime de Vichy

- Marin reste président du parti jusqu'à sa disparition de fait lors des élections de 1945 quand lui-même s'inscrit aux Indépendants

- Albert Ronsin, « Marin (Louis) », dans Albert Ronsin (dir.), Les Vosgiens célèbres : dictionnaire biographique illustré, Vagney, Gérard Louis, (ISBN 2-907016-09-1, lire en ligne), p. 248.

- Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, fonds Louis Marin, notices biographiques.

- Jean-Étienne Dubois, « De Paris à Nancy. Louis Marin, un parlementaire lorrain au cœur des recompositions des droites dans les années 1920 », dans Jean El Gammal, Jérôme Pozzi (dir.), Le Grand Est (1870-2019). Forces et cultures politiques, Presses universitaires de Nancy - Editions Universitaires de Lorraine, 2019, p. 106

- Sa circonscription couvre 65 communes, dont une partie de la commune de Nancy, trois cantons (Nancy-Nord, Pont-à-Mousson et Nomeny). Elle couvre donc des régions urbanisées et industrialisées, le long de l'axe de la Moselle, et des régions rurales.

- René Taveneaux, Histoire de Nancy, Toulouse, Privat, 1978, p. 432

- François Roth, Léon Goulette, le premier Directeur de L’Est Républicain, Académie de Stanislas, 4 juin 2004, p. 520 (Lire en ligne) Goulette est évincé en 1911 par des personnalités de centre-gauche, tels Louis Vilgrain, président de la chambre de commerce, et Daum, qui prennent le contrôle du journal et choisissent à sa place René Mercier.

- Tel Didelon, ancien conseiller général et caissier à la caisse d'épargne, que Marin charge de s'occuper des journaux qu'il contrôle à Nancy, L'Impartial de l'Est puis L'Eclair de l'Est.

- Délibérations du conseil général de Meurthe-et-Moselle, séance du 29 octobre 1945

- Jean-François Eck, « Louis Marin et L'Est républicain », 1905-1911, Annales de l'Est, 1982, no 3. les actionnaires sont alors François de Wendel, le baron Adrien de Turckheim, conseiller général et actionnaire de la Lorraine-Dietrich et Paul Georgel

- Cité par Hélène Sicard-Lenattier, Les Alsaciens-Lorrains à Nancy 1870-1914, Haroué, Ed. Gérard Louis, 2002, p. 348

- Face à l'Allemagne de janvier 1933, « il faut crier le danger qu'on voit ici mieux que de partout ailleurs », écrit-il dans l'Éclair de l'Est du 30 janvier 1933 ; Jean-François Colas, op. cit., p. 570

- Ainsi, sa première profession de foi en 1905, exemple parmi tant d'autres : « Au scrutin du 8 octobre dernier, vous avez exprimé sur mon nom votre volonté de vivre en République, c’est-à-dire sous un régime ennemi du favoritisme et de l’arbitraire, respectueux de la liberté des croyances de chacun. […] Nous avons contre nous la coalition maçonnique des haines et des appétits, le bloc des grands délateurs et des petits mouchards.»

- . Il écrit dans La Nation en décembre 1933 que la franc-maçonnerie est l'une « des pieuvres qui épuisent (la France) et veulent l'épuiser jusqu'à la mort ». Il vitupère « les internationales et les Loges » en janvier 1934 dans les colonnes de L'Éclair de l'Est. Il accuse la « secte maçonnique » de « pourrir le pays » et d'être « la grande responsable des scandales qui soulèvent le dégoût » dans une réunion catholique le 4 février 1934 à Nancy. Jean-François Colas, op. cit., p. 512-513

- Jean-François Colas, op. cit., p. 546 mais, en réalité, l’article cité à l’appui de cette thèse, L'Éclair de l'Est, du 11 janvier 1934, évoque surtout les puissances étrangères et la franc-maçonnerie, avec un accent xénophobe minime pour l'époque : « une politique d’incrédules, de renégats, de Judas envers la patrie, […] une politique d’abandon, d’imprévoyance [… ], une politique tombée, de par les internationales, les Loges, les comités du café du commerce, les lèpres étrangères — et, aussi, de par la lâcheté des responsables, la veulerie de la masse — au rang d’un profitariat organisé. Des parasites de tout acabit pillent épargnants et contribuables, molestent citoyens et usagers. Une politique oublieuse des intérêts nationaux, livrée ou soumise aux affaires étrangères les plus délétères où les plus hostiles. »

- . Dans un discours déjà cité en début d’ouvrage, Marin déclarait, à Bucarest, en 1937 : « L’homme est foncièrement partout le même. […] En 1900, après un voyage que j’avais effectué l’année précédente au Caucase, je fis lire Gobineau à l’un de mes anciens professeurs de la Malgrange : je lui expliquai mon total mépris pour l’ignorance raciologique de ce faux penseur. » AN 317AP/257. « La plus grande erreur qu’a commise la philosophie ethnique allemande a été la confusion entre l’idée de race et de civilisation. La race, c’est-à-dire l’étude du physique de l’homme, des caractères physiologiques, extérieurs à toute espèce de principes qui peuvent exister dans son cerveau. L’ethnographie étudie des civilisations, des idées que nous cataloguons. […] En France, nous sommes une des races les plus variées du monde […]. » Marin, « La philosophie ethnique en Allemagne en France », Société d’ethnographie, 1er décembre 1945, AN 317AP/224.

- Jean-François Colas, op. cit., p. 518

- Jean-François Colas, op. cit., p. 521 ; Sa profession de foi est une longue description de tout ce qui oppose « deux conceptions diamétralement opposées » et de ce qui doit arriver en cas de victoire du Front populaire : « ruine financière, rune économique, émeute dans la rue, anarchie mortelle pour la France et le régime, incapacité de gouverner, tentation, pour les ennemis de la paix en Europe, de renouveler les horreurs des conflits sanglants ».

- Cf. Antoine Prost, « L'éclatement du Front populaire, analyse factorielle des scrutins de la Chambre des députés de juin 1936 à juin 1939 », in René Rémond, Jeannine Bourdin, Édouard Daladier chef de gouvernement avril 1938 - septembre 1939, Paris, PFNSP, 1977, p. 25-44. Antoine Prost distingue trois droites, celle, irréductible et intransigeante, autour de Marin, celle sociale du PDP, et celle, modérée, autour de Paul Reynaud, qui, dès le cabinet Chautemps, s'abstient et ne refuse pas systématiquement les lois voulues par le gouvernement dominé par les radicaux. Marin vote, par exemple, contre l'ensemble du projet de loi sur les 40 heures, contre la nationalisation des matériels de guerre en juillet, contre encore en mars 1937 l'emprunt de la défense nationale.

- Profession de foi de 1932, in Jean-François Colas, op. cit., p. 465

- L'Éclair de l'Est, 11 janvier 1934.

- Cité par Jean-François Colas, op. cit., p. 465. Cf. aussi Jean-François Eck, Louis Marin et les milieux industriels, in François Roth (dir.), Les modérés dans la vie politique française, 1871-1962, Nancy, PUN, 2000.

- Extrait de mon projet de thèse, direction Olivier Dard, Paris-Sorbonne : "Catholique affiché, « chrétien convaincu » comme le qualifie Victor Perret en 1938 , « bedeau de Saint-Epvre » comme s’en moquait Poincaré, il a fréquenté le Cercle des étudiants catholiques du Luxembourg et a accompagné les forains de Nancy dans leur catéchisme".

- En 1932, au lendemain du conflit entre le PDP, l'Union catholique et Édouard de Warren, Mgr Hurault a voulu interdire à Louis Marin d'assister à la réunion annuelle de la Fraternité Saint-Sébastien, avant de revenir sur sa décision, du fait des protestations des fraternitaires.

- La Nation, 7 novembre 1931, In Jean-François Colas, op. cit., p. 328

- Jean-Marie Mayeur, La vie politique sous la Troisième République (1870-1940), collection Histoire, Éditions du Seuil, 1984, p. 300.

- Cité par Jean-Yves Boulic, Annik Lavaure, Henri de Kerillis, l'absolu patriote, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1997, p. 101

- B. de Jouvenel, « Hommage à Louis Marin », La Voix, 1er décembre 1929

- L'Action française, 9 juillet 1937 : Il y assiste aux côtés de députés proches de l'extrême droite comme Pierre Taittinger, Xavier Vallat, Frédéric-Dupont, Tixier-Vignancour, de Léon Daudet et d'autres maurrassiens et d'extrémistes comme le commandant Jean Renaud de l'ex-Solidarité française ou Louis Darquier de Pellepoix.

- jean-François Colas, op. cit., p. 241

- Marin n'a assisté qu'à une seule réunion du PSF en Meurthe-et-Moselle, à Nomeny le 21 mars 1937. Il est conseiller général de Nomeny qui se trouve aussi dans sa circonscription et il était ce jour-là présent dans cette localité pour une réunion du RNL.

- Jean-Étienne Dubois, op. cit. , p. 111

- Les Ets Dyckhoff construisent des appareils de levage. C'est une PME, elle emploie 134 salariés en 1939.

- Fils d'ouvriers, rédacteur en chef depuis le début des années 1930, président du Centre vosgien d'action républicaine, sociale et agraire d'Epinal, militant actif au service de l'union des droites dans les Vosges, proche des Jeunesses patriotes, candidat aux législatives de 1936 à Épinal contre Marc Rucart, sans succès. Il quitte ensuite les Vosges.

- Employé d'usine aux Hauts-Fourneaux de Pont-à-Mousson, militant catholique, élu conseiller d'arrondissement URD de Nancy-Ouest en 1928 puis conseiller général en 1937, membre des Jeunesses patriotes. Il est l'un des principaux animateurs des réseaux de Louis Marin à Nancy, à la confluence de la Fédération, des JP et des milieux catholiques.

- Jean-François Colas, op. cit., p. 40

- Jean-François Colas, op. cit., p. 65

- Article de Stéphane Lauzanne du Matin, cité par Jean-François Colas, op. cit., p. 40. De même, Maurice Ehlinger, président de la Fédération à Nancy, se plaint cette même année de n'être pas en relation suivie avec Marin, trop pris par sa fonction de député à Paris et ses autres activités.

- Jean-Étienne Dubois, « De Paris à Nancy. Louis Marin, un parlementaire lorrain au cœur des recompositions des droites dans les années 1920 », dans Jean El Gammal, Jérôme Pozzi (dir.), Le Grand Est (1870-2019). Forces et cultures politiques, Presses universitaires de Nancy - Editions Universitaires de Lorraine, 2019, p. 116-117

- Cité par Jean-Noël Jeanneney, François de Wendel en république, l'argent et le pouvoir 1914-1940, thèse d'État, Université de Paris X-Nanterre, 1975, p. 536

- Lettre d'Edouard de Warren à Louis Marin, 20 juillet 1930 ; in Jean-François Colas, op. cit., p. 442

- Cette épithète substantivée est aussi utilisée par les syndicats et les partis de gauche à l'encontre de François de Wendel. Il montre que François de Wendel est un allié nécessaire, quoique pas toujours apprécié.

- in Jean-François Colas, op. cit.

- Jean-François Colas, op. cit., p. 134-135. En 1931, un orateur des JP s'écrie : « Quant à nous, Lorrains, soyons très fiers de notre grand député Louis Marin qui est le chef incontesté de toute la droite. »

- Jean L'Hotte lui écrit en 1936 à propose de sa candidature éventuelle à Lunéville pour les législatives : « Je sais combien vous avez peu d'amitié pour moi, et cependant comme je vous considère comme le chef politique national du département (...). » Il s'attire cette réponse sèche et définitive : « Vous me dites que vous savez combien j'ai peu d'amitié pour vous ; je ne demandais qu'à en avoir. (...) mais il y eut, vraiment, un certain nombre d'actes de votre part (qui me conduisent) à rayer de ma vie ceux qui les ont commis. » Il peut s'agir de manifestations d'indépendance à l'égard des élus de la part de Jean L'Hotte, qui a radicalisé son discours à l'encontre des parlementaires et des vieux partis à partir de 1935, ou bien d'actes qui auraient provoqué la colère de Marin, dont la susceptibilité et le mauvais caractère sont notoires. Jean-François Colas, op. cit., p. 138

- L'Eclair de l'Est, 4 octobre 1937

- « Tandis que nombre de membres de la Fédération vous demandaient avis et conseil, vous êtes restés muets (...). Dans ce scrutin dont nul n'ignorait l'importance pour l'avenir immédiat, non plus que les responsabilités qu'il entraînerait devant l'Histoire, vous vous êtes abstenu, comme s'il s'était agi d'un vote intéressant seulement quelques pêcheurs de sardines ou un groupe dissident de bouilleurs de cru. Pas davantage que Léon Blum, Paul-Boncour ou Paul Reynaud (à côté de moi, mais qui se défila avant le scrutin), vous n'avez demandé la parole pour expliquer cette abstention. Approuviez-vous ? Désapprouviez-vous ? Un oui ou un non catégorique s'imposait en cette heure tragique. Un vrai chef n'hésite pas et ne donne pas l'impression de fuir ses responsabilités à certains moments décisifs », écrit Georges Roulleaux-Dugage à Louis Marin, en 1950 : Olivier Wieviorka, Les orphelins de la République. Destinées des députés et sénateurs français (1940-1945), Paris, Le Seuil, 2001, p. 81

- Olivier Wieviorka, ibid.

- François Roth, « Louis Marin, le Général de Gaulle et le gaullisme partisan », dans François Audigier et Frédéric Schwindt (dir.), Gaullisme et gaullistes : dans la France de l'Est sous la IVe République, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009

- François Roth, op. cit.

- AN 72AJ/58. Dossier numérisé. Irvine, French conservatism…, op. cit., p. 93, le mentionne aussi : « Although occupying the same building as the police, he managed to join the Hihi information network and regularly forwarded to London information on the state of the German armed forces in France and other information drawn from his daily contact with diplomatic circles. » AN 317AP/65. Voir aussi la thèse d’histoire de Frappa Amos, sur Edmond Locard et la police scientifique, sous la direction de Marc Renneville et de Olivier Faure.

- Cité par Olivier Wieviorka, op. cit., p. 218.

- Dossier de la Légion d'honneur de Marin dans le base Léonore.

- L'Est républicain, 11 octobre 1945, p. 2 (Lettre de Marin) : « Nombre d'électeurs, évoquant leur étonnement devant certains faits, me demandent quelles sont mes relations avec le journal L'Eclair de l'Est. (...) Réponse : aucune relation, absolument aucune ».

- L'Est républicain, 19 juin 1951

- L'Est républicain, 19 octobre 1951

- L'Est républicain, 17-18 mai 1952, Ibid., 19 mai 1952

- « Dans la Légion d'honneur », L'Est républicain, 7 février 1953

- Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale, 21 décembre 1944

- Michel Winock, La France politique: XIXe-XXe siècle, Seuil, 2003, Photos de Louis Marin

Annexes

Bibliographie

- Jean-Marie Mayeur, La vie politique sous la Troisième République, 1870-1940, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points. Histoire » (no 73), , 445 p. (ISBN 2-02-006777-3, présentation en ligne).

- Dir. Jean El Gammal, François Roth et Jean-Claude Delbreil, Dictionnaire des Parlementaires lorrains de la Troisième République, Metz, Serpenoise, (ISBN 2-87692-620-2, OCLC 85885906, lire en ligne), p. 169-171

- Jean-François Eck, « Louis Marin », in Dictionnaire historique de la vie politique française au XXe siècle, Paris, PUF, 1995.

- Herman Lebovics, « Le conservatisme en anthropologie et la fin de la Troisième République », dans Gradhiva : revue d'histoire et d'archives de l'anthropologie, 1988/4 (Lire en ligne)

- François Roth, « Louis Marin, le Général de Gaulle et le gaullisme partisan », dans François Audigier et Frédéric Schwindt (dir.) Gaullisme et gaullistes : dans la France de l'Est sous la IVe République, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009 (Lire en ligne)

- Jean-Étienne Dubois, « De Paris à Nancy. Louis Marin, un parlementaire lorrain au cœur des recompositions des droites dans les années 1920 », dans Jean El Gammal, Jérôme Pozzi (dir.), Le Grand Est (1870-2019). Forces et cultures politiques, Presses universitaires de Nancy - Editions Universitaires de Lorraine, 2019, p. 105-119

- Jean-François Colas, Les droites nationales en Lorraine dans les années 1930 : acteurs, organisations, réseaux, thèse de doctorat, Université de Paris X-Nanterre, 2002.

- Olivier Wieviorka, Les orphelins de la République : destinées des députés et des sénateurs français, 1940-1945, Paris, Seuil, coll. « L'univers historique », (1re éd. 2001), 472 p. (ISBN 978-2-02-128374-7, présentation en ligne), [présentation en ligne].

Décorations

Chevalier de la Légion d'honneur (1946), au titre de la Résistance

Chevalier de la Légion d'honneur (1946), au titre de la Résistance Officier de la Légion d'honneur (1953)

Officier de la Légion d'honneur (1953) Médaille de la Résistance française

Médaille de la Résistance française- Croix de guerre

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Dossier de la Légion d'honneur de Louis Marin dans la base Léonore

- Les papiers personnels de Louis Marin sont conservés pour une partie aux Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine, sous la cote 317AP (Inventaire du fonds) et pour l'autre partie aux Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, à Nancy, sous la cote 26 J (Fonds Louis Marin, 26 J, ADMM).