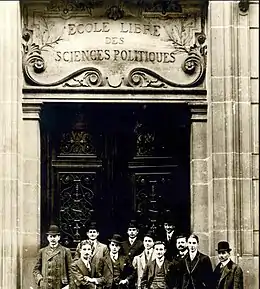

École libre des sciences politiques

L'École libre des sciences politiques (ELSP), dite familièrement « Sciences Po », est un établissement français privé d'enseignement supérieur créé en 1871 par Émile Boutmy[1]. Elle est l'ancêtre de l'Institut d'études politiques de Paris et de la Fondation nationale des sciences politiques qui, en tant qu'ensemble, sont appelés Sciences Po.

| Fondation | |

|---|---|

| Successeurs |

| Fondateur |

|---|

En vertu de l'ordonnance no 45-2283 du , elle sert de modèle à l'ensemble des instituts d'études politiques qui sont créés en France à partir de 1945 : outre à Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse.

Présentation générale

L'École libre des sciences politiques est une école privée qui, des années 1870 jusqu'à sa transformation en 1945, enseigne les sciences sociales appelées alors « sciences politiques ». L'ELSP joue un rôle majeur dans l'apparition de la science politique en tant que discipline académique en France et en Europe[2]. Aussi, elle acquiert rapidement un quasi-monopole sur la préparation aux grands concours administratifs français[2].

Si l'école se veut axiologiquement neutre, elle est marquée par le saint-simonisme et le positivisme[2], ainsi que par le tocquevillisme[3]. Elle représente, selon Hippolyte Taine, un « État-major intellectuel », où « le politique véritable, l'homme d'action, trouvera un jour l'ensemble des renseignements qui le conduiront à une connaissance approfondie, méthodique, progressive, de tous les grands intérêts européens »[3].

Plusieurs innovations pédagogiques caractérisent l'enseignement de l'école. Si elle recrute des universitaires reconnus, elle fait intervenir de manière majeure des praticiens du droit, de l'économie ou de l'administration, via des recrutements d'anciens ministres, de hauts fonctionnaires, de membres du Conseil d'État, etc. L'école se démarque aussi par ses modalités pédagogiques à base de conférences de méthode tranchant avec les grands cours en amphithéâtre, et par son enseignement de l'art de la synthèse et de l'exposition ordonnée des idées. Enfin, elle donne une place prépondérante à l'actualité politique et à l'histoire politique contemporaine[2].

Histoire

Contexte et création (1870-1872)

La France connaît, entre 1870 et 1872, de multiples crises politiques qui bouleversent le paysage politique français et les consciences : la guerre franco-allemande de 1870 se solde par la chute du Second Empire, les événements de la Commune de Paris et la proclamation de la Troisième République. L'Allemagne se trouve unifiée comme pays et la défaite de la France est perçue comme la défaite des élites françaises et du système éducatif des dirigeants[2].

Parallèlement, plusieurs intellectuels militent depuis moins d'un siècle pour la mise en place d'un enseignement moderne des choses politique. Denis Diderot avait appelé de ses vœux la création d'une « école de politique ou des affaires publiques » dès 1775[4]. L'échec de l'Académie de législation (1801-1805), balayée par les facultés de droit structurées peu après, fait disparaître l'enseignement conjoint du droit, de l'économie et des questions gouvernementales[4].

Au début des années 1870, le professeur Émile Boutmy projette de créer un institut d'enseignement qui ait pour double fonction de permettre l'éclosion des sciences politiques en France d'une part, et de former une nouvelle élite qui soit fondée sur ses connaissances de la chose publique d'autre part[2]. Cette école devait être une alternative à l'École polytechnique et l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, considérées comme trop professionnelles[5].

Le projet est édifié avec René Stourm et Hippolyte Taine[2], sous le nom de « Faculté libre des Sciences politiques »[6]. Il est projeté de créer un établissement privé, séparé des facultés de droit, qui enseigne la chose publique dans son intégralité. Il est alors porté par un courant intellectuel républicain. Boutmy est entouré d'hommes de sciences tels qu'Hippolyte Taine, Ernest Renan, Albert Sorel, Paul Leroy-Beaulieu et René Stourm[2]. François Guizot apporte son soutien moral en faisant publier dans un journal : « Votre projet m'inspire une sérieuse sympathique mêlée d'un peu de sollicitude. Vous entreprenez une œuvre presque aussi difficile que nécessaire à accomplir »[5].

L’École libre des sciences politiques est officiellement créée par Émile Boutmy en février 1871[2]. Les statuts sont déposés devant notaire le 2 décembre 1871[7]. Jacques Siegfried apporte des fonds, suivi d'Alfred André, Jules Siegfried, Adolphe d'Eichthal[2] et Émile-Justin Menier[5]. On compte également la famille Casimir-Perier ainsi que Léon Say et Henri Germain[7]. Deux cent souscripteurs apportent des fonds, et l'école est constituée comme société anonyme[5].

Premières années (1872-1877)

Boutmy devient le premier directeur de son établissement en 1871. Il met en place lui-même les enseignements et recrute les enseignants. Il fixe les grandes lignes de l'enseignement de son établissement : un enseignement proche de l'état présent des choses et de l'état de la connaissance[2]. Les statuts disposent que l'enseignement est réparti sur deux années, à raison de 6 à 8 mois de cours par an[7].

Il envisage l'enseignement de toutes les disciplines concourant à la compréhension de la politique, allant des langues aux « progrès de l'anthropologie et des sciences biologiques », sans oublier les « grandes théories qui ont renouvelé les sciences physiques et mathématiques ». Boutmy divise les cours en deux types : les cours intérieurs (réservés aux inscrits) et les cours extérieurs, dédiés aux auditeurs libres souvent venus des universités[2].

Plusieurs cours sont proposés, qui couvrent des domaines aussi variés que la géographie politique ou encore la sociologie politique qui ne portent souvent pas encore ces noms. L'histoire est enseignée de manière contemporaine, car le programme décidé par Boutmy remonte à la Révolution française, parfois à la fondation des États-Unis en 1776, au plus loin aux traités de Westphalie (1648)[2]. Deux cours d'économie sont proposés, un cours d'économie du travail et de la richesse, et un cours de théories économiques[2].

La première année scolaire commence en 1872. Elle est un succès avec, selon les sources, 89[2] - [7] ou 95[5] élèves inscrits, dont la plupart étudiants en droit, mais aussi deux pasteurs, quelques avocats, un professeur (Paul Gide), des attachés d'ambassade ou du ministère des Affaires étrangères. Les frais de scolarité sont de 70 francs[5]. Les locaux sont alors situés au 17, rue de l'Abbaye[2]. Les premiers enseignants sont Henri Gaidoz (géographie politique), Albert Sorel (histoire diplomatique), Anatole Dunoyer (histoire des doctrines économiques), Pierre Émile Levasseur (histoire des progrès agricoles, industriels et commerciaux), Paul Leroy-Beaulieu (histoire financière), et Paul Janet (sociologie)[2].

Dès l'année suivante, quatre cours sont ajoutés dans les domaines de l'histoire militaire, de la statistique, de l'administration publique comparée et du droit criminel comparé, dont l'un est donné par Alexandre Ribot[2]. Henri Pigeonneau est également recruté[3]. Boutmy crée les conférences de méthode[2] et, convaincu de la nécessité pour les étudiants de maîtriser des langues étrangères, il crée des enseignements d'anglais, d'allemand, d'arabe et de russe[8], dont certains sont assurés par l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) à la suite d'un accord en 1886[7]. L'école déménage dans un appartement rue Taranne[5].

L'école connaît toutefois des années difficiles. Les effectifs stagnent, et les défections en cours d'année scolaire se multiplient. Des initiatives sont prises dès 1874 pour augmenter le budget publicitaire de l'école. Très vite, l'offre de cours de l'école est indexé sur le programme des concours de la haute fonction publique, et notamment celui du Conseil d'État. Le ministère des Affaires étrangères confie même à des enseignants de l'école le soin de rédiger les programmes du nouveau concours de recrutement en 1877[2]. Si cela donne une nouvelle utilité sociale à l'école, Boutmy est tiraillé entre la mue de l'ELSP en une école d'administration et sa volonté d'en faire une authentique université académique[2].

Développement et affirmation (1877-1906)

Afin de clarifier le programme d'enseignement, deux filières (sections) sont créées au sein de l'école : la section administrative, et la section diplomatique[5]. En 1884, deux nouvelles sections sont créées : section économique et financière, et une section générale (droit et économie)[9] - [10]. En 1886, une section dite coloniale, devant former les cadres de l'Empire colonial français, est ouverte, avant d'être fermée en 1889[7]. Au tournant du siècle, une année de scolarité coûte 300 francs (1 000€ de 2022 environ)[7].

Grâce à la professionnalisation de l'école, qui devient un lieu de préparation des concours de la haute fonction publique, l'école gagne en notoriété et en attractivité. Boutmy réussit à faire reconnaître le diplôme de l'ELSP comme équivalent des diplômes d'Etat nécessaires pour se présenter aux concours d'entrées des corps du ministère des Affaires étrangères, de la Marine, des Colonies, de la Ville de Paris[2]. Les premiers étudiants admis aux concours le sont en 1875. Entre 1876 et 1878, sur 18 admis au Conseil d’État, 14 sont des anciens élèves de l'école ; en ce qui concerne l'Inspection générale des finances, sur 18 admis, 14 sont issus de l'école[2]. En 1879, Boutmy écrit : « l'efficacité [de l'ELSP] dans tous les concours a été établie par des expériences répétées et elle jouit dès à présent d'un véritable monopole »[2].

Les effectifs augmentent considérablement : l'école passe de 89 admis lors de sa première année à 150 la quatrième et 232 à la huitième[2]. Les locaux exigus de la rue de l'Abbaye ne suffisant plus, l'école s'installe, en 1879, à l'hôtel de Mortemart, au 27, rue Saint-Guillaume, grâce à la généreuse donation de Maria Brignole Sale De Ferrari, duchesse de Galliera. L'école commence alors à être fréquentée non plus seulement par des enfants de la noblesse et de la haute bourgeoisie, mais aussi par des enfants de fonctionnaires, de la petite ou même moyenne bourgeoisie[2].

Aussi, de nouveaux enseignants issus de la faculté de droit de l'université de Paris doivent être recrutés. Louis Renault (futur prix Nobel de la paix), Charles Lyon-Caen, Ernest Désiré Glasson sont les premières nouvelles recrues[2]. En 1885, Lucien Lévy-Bruhl est recruté pour enseigner la sociologie, aux côtés de Théophile Funck-Brentano et Émile Cheysson. Gabriel Tarde, enfin, est recruté en 1897 et enseigne jusqu'en 1899 les sciences criminelles, et jusqu'en 1900 la psychologie économique[2]. L'économie se développe particulièrement, avec en 1887 pas moins de 27 cours d'économie assurés[9]. De manière générale, beaucoup d'enseignants sont issus de l’École normale supérieure[3].

L'existence de l'école est remise en cause en 1876, lorsqu'Hippolyte Carnot cherche à créer une école d'administration publique, qui aurait remis en cause l'existence de l'ELSP. Boutmy traite directement avec Jules Ferry et obtient un accord favorable par lequel l’État aurait acheté les actions de l’École. L'accord n'est toutefois finalement pas signé du fait du blocage de la Commission du budget, et l'école libre peut continuer son parcours[2]. La raison d'être de l'école est ensuite remise en question lors de la controverse Bufnoir-Boutmy sur l'enseignement du droit, où Boutmy défend son école (et à travers elle, la spécificité de la science politique) face aux velléités de Claude Bufnoir et de l'université de Paris d'enseigner cette discipline comme une simple extension du droit public[11].

Le poids croissant de l'école dans la formation des hauts fonctionnaires et dans le champ du droit provoque des frictions avec les facultés de droit. Après une première période de bonne entente, les facultés de droit mènent une offensive à partir de 1881 pour réformer les études de droit et instituer une licence et un doctorat en sciences politiques et administratives, menaçant le caractère singulier de l'école. Boutmy défend l'école auprès du gouvernement et obtient le recul des facultés de droit[2].

En 1883, l'école a 26 professeurs, dont 3 issus du Conseil d’État, 3 du ministère des Finances (dont Alfred de Foville qui enseigne les finances publiques), un directeur du ministère des Travaux publics ; un issu de la Cour des comptes ; mais aussi le secrétaire général de la préfecture de Paris et un administrateur des postes (Édouard Lefebvre de Laboulaye)[1]. Afin de s'assurer que les élèves puissent préparer les concours en bibliothèque dans les meilleures conditions, Boutmy fait acheter en 1886 l'hôtel d'Eaubonne voisin (25, rue Saint-Guillaume), et y installe la bibliothèque de Sciences Po[7].

Certains cours donnés à l'école ont une grande fécondité académique et provoquent l'émergence de disciplines : l'histoire diplomatique se développe à la suite du cours d'Albert Sorel. Un des fondateurs du droit administratif français, Léon Aucoc, s'il ne donne pas cours, est membre du comité de perfectionnement de l'école et de son conseil d'administration en 1896[2]. Le conseil d'administration réunit alors le baron Alphonse Chodron de Courcel, le prince d'Aremberg, et d'autres personnalités proches de l'industrie qui incitent l'école à ouvrir en 1890 des enseignements liés à la banque, aux assurances, ou encore à la comptabilité[2]. Le conseil de perfectionnement de l'école est composé d'anciens ministres (Léon Say et Adolphe Vuitry), d'un sénateur (Henri Martin), mais aussi de parlementaires en fonction (Francis Charmes, Rigot)[2].

Les innovations pédagogiques et les programmes de cours permettent à l'école de recevoir des prix et récompenses lors de l'exposition universelle de 1873 ainsi qu'à celles de 1889 et de 1900. L'école sert de modèle à l'Istituto Cesare Alfieri et à la London School of Economics et est sollicitée pour son expertise par l'université de Louvain[12].

Chemin de croissance (1906-1936)

Émile Boutmy meurt en 1906. Il y a alors 600 nouveaux inscrits par an dans l'établissement[2], et 15 % des étudiants sont étrangers[8]. Sa mort n'ébranle pas l'école dans la mesure où ses traits caractéristiques ont déjà été fermement institués. La culture de l'éloquence et de la synthèse des idées est ancrée dans l'établissement ; le Grand oral qui conclut la scolarité à l'ELSP pèse pour plus de la moitié de la moyenne finale du diplôme[2]. Dans le cadre de sa professionnalisation, l'exigence de la rédaction d'une thèse avait été abandonnée en 1904[9].

Anatole Leroy-Beaulieu est élu directeur à la mort de Boutmy. Convaincu de la nécessité de mieux accompagner les étudiants étrangers, il crée des conférences de méthode et des cours spécifiques aux internationaux[8]. Il dirige l'école de la mort de Boutmy jusqu'en 1912, date à laquelle il meurt à son tour. Le conseil d'administration propose à Louis Renault la direction de l'école, qui refuse ; Eugène d'Eichthal, qui était un membre de longue date du conseil (depuis 1898) et qui le présidait (depuis 1911) devient directeur. Une période de direction s'ouvre qui ne s'achève qu'en 1936, date de sa propre mort à l'âge de 92 ans[10].

Lorsque d'Eichthal devient directeur, 85 % des étudiants sont inscrits en cursus de droit en plus de leurs études à l'ELSP[9]. La section économique et financière, créée en 1883, a un succès immédiat et ses effectifs dépassent ceux des autres sections ; elle est ainsi divisée en deux sections, finances publiques et finances privées, en 1910[7].

La taille de la faculté s'accroît avec le nombre d'étudiants et de cours assurés. Cela incite l'établissement à acquérir l'hôtel du Lau d'Allemands situé au 29, rue Saint-Guillaume, en 1912, qui devient le nouveau cœur de l'école avec le grand hall et la Péniche[7]. Georges Blondel est recruté comme enseignant en 1910[9]. En 1913, l'école propose 36 cours[9]. En 1919, l'école admet ses premières étudiantes[13]. L'école s'est assez diversifiée pour ne plus être uniquement une antichambre de la haute administration : en 1920, 40 % des étudiants sont inscrits en section économie et finance[8].

Toutefois, le développement de l'école est fortement ralenti durant la Première Guerre mondiale, car beaucoup d'enseignants et la quasi-totalité des étudiants sont mobilisés au front ; la rentrée ne peut avoir lieu en 1914[8]. 326 étudiants et enseignants sont tués[14].

La croissance de l'école reprend pendant l'entre-deux-guerres. Les étudiants étrangères représentent alors 26 % des effectifs estudiantins, quasi-exclusivement inscrits au sein de la section diplomatique. L'enseignement des langues vivantes se développe[8]. Du fait de la hausse de l'attractivité de l'école, d'Eichtchal impose l'obtention du baccalauréat pour l'admission[14]. Des travaux de rénovation importants ont lieu, les premiers amphithéâtres sont créés, pour faire place aux 1 700 à 1 900 élèves de l'école ; la bibliothèque passe de 80 à 250 places[14].

Si Boutmy était favorable à l'admission des femmes dès 1904, le conseil d'administration ne l'accepte qu'à partir de 1919, date à laquelle six sont admises[7]. En 1928, il y a plus d'une centaine d'étudiantes, soit 10 % du corps étudiant. Seule la moitié quitte l'école en ayant reçu le diplôme. La première femme diplômée, Miriam Jaffé, obtient le premier prix de sa section (Section économique et sociale) ; Jeannie de Clarens est majore de la section Finances privées en 1939[7].

En 1935, à la fin du directorat du baron d'Eichtchal, la quasi intégralité des candidats admis aux concours du Conseil d’État, de l'Inspection générale des finances et des Affaires étrangères sont issus de l'ELSP[14].

Du Front populaire à la Seconde Guerre mondiale (1936-1944)

La fin de la Troisième République est une période contrastée pour l'école. La mort du baron d'Eichthal requiert l'élection d'un nouveau directeur ; mais Roger Seydoux, nouvellement élu, peine à prendre la relève d'un directeur qui a marqué l'école par son volontarisme[8].

Aussi, l'arrivée au pouvoir du Front populaire est marqué par une remise en cause de l'établissement de la rue Saint-Guillaume. Les leaders du Front populaire tiennent l'école pour un lieu élitaire, et l'oppose à l’École normale supérieure de la rue d'Ulm, dont sont issus certains de ses dirigeants (Léon Blum, Édouard Herriot)[15].L'école met en place une stratégie pour contrecarrer publiquement les critiques et montrer sa bonne volonté. Le comité de direction propose d'ouvrir une cinquantaine de nouvelles bourses pour les étudiants, ce qui est fait dès 1937 avec les bourses Boutmy[8]. La désagrégation du Front populaire et la reconfiguration de l'alliance des radicaux en 1938 sauve l'école[15].

Lors de la Seconde guerre mondiale, si le site parisien est fermé par la Wehrmacht, qui soupçonne l'école d'être un foyer de républicains et de résistance potentielle. Toutefois, la présence de cadres de la droite réactionnaire au sein du conseil d'administration de l'école et ses réseaux d'anciens élèves permet à l'établissement de rouvrir à Paris dès octobre 1940, avec l'accord du régime nazi et du régime de Vichy[8]. En revanche, l'épuration touche l'école, dont les enseignants juifs tels que Jacques Rueff sont renvoyés[8].

Afin de sécuriser la scolarité, l'école part s'installer provisoirement à Angers[14], puis à Lyon, au 15, quai Claude-Bernard (sous le nom de Centre d'études politiques et administrations) ainsi qu'à à Alger en 1942. Cela n'empêche pas d'importantes réformes d'être décidées. La scolarité est allongée pour tous les élèves à trois ans en 1940 ; la première année est appelée année préparatoire. Chaque étudiant a l'obligation de se rendre à au moins une conférence de méthode par an[8]. L'école devient un centre de la Résistance, sert de lieux de réunion aux mouvements clandestins et sert à fabriquer des faux papiers[7].

Libération et nationalisation (1945)

Dès avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, en février 1945, les communistes proposent au sein du Gouvernement provisoire de la République française la nationalisation de l’École libre des sciences politiques[15]. La nationalisation se veut à la fois un projet démocratique, mais aussi une sanction vis-à-vis d'une école qui a formé les élites administratives qui ont majoritairement collaboré avec le régime de Vichy[15].

Le projet connaît toutefois des réticences. Sur les 13 ministres du gouvernement provisoire, 8 sont passés par l'école d’Émile Boutmy, ainsi que des grands résistants[15]. Quasiment tous les partis du Conseil national de la Résistance sont en faveur de la liberté d'enseignement. Michel Debré hâte donc les négociations avec l'administration de l'école afin, officiellement, qu'elle soit transformée d'ici la rentrée de 1945 ; l'objectif est aussi d'entériner la transformation de l'établissement avant les nouvelles élections, car une victoire communiste aurait bloqué le projet[15].

Afin de négocier au mieux, l'école met en retrait les enseignants et dirigeants les plus critiqués et polémiques tels que Paul Tirard, haut fonctionnaire ayant pantouflé. L'école met en avant André Siegfried, ministre sous la Troisième République et professeur au Collège de France, et Roger Seydoux, connu pour sa proximité avec la Résistance[15].

L'école est nationalisée, et intégrée à l'université de Paris, le . Elle est rebaptisée Institut d'études politiques de l'Université de Paris. Le même jour, une ordonnance[16] crée la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), qui reçoit le patrimoine et la gestion administrative et financière de l’École libre, qui demeure ainsi moins contrainte que les autres établissements universitaires français. L'exposé des motifs de l'ordonnance rend hommage à l'école en la transformant : « Aujourd'hui, après de nouvelles guerres, la République reprend la politique qui avait été, en 1871, celle de Boutmy et de ses amis. Elle veut développer la culture économique et sociale des étudiants [...] Elle a fourni un effort remarquable à l'avant-garde de l'Université française pour le développement de la culture française ; elle a su créer parmi ses étudiants les plus méritants un esprit de corps qui a eu ses qualités ; au cours des récentes épreuves, elle est devenue un foyer actif de résistance à l'occupant ». Ainsi, la FNSP et l'Institut d'études politiques doivent « garder la flamme qui a animé la plus grande partie de ses dirigeants »[15].

- Voir dans l'article Sciences Po (Paris) : Origines

Notes et références

- Gerard Noiriel et Pierre Favre, « Naissances de la science politique en France (1870-1914) », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, no 27, , p. 130 (ISSN 0294-1759, DOI 10.2307/3769067, lire en ligne, consulté le ).

- Pierre Favre, « Les sciences d'Etat entre déterminisme et libéralisme: Emile Boutmy (1835-1906) et la création de l'Ecole libre des sciences politiques », Revue française de sociologie, vol. 22, no 3, , p. 429–465 (ISSN 0035-2969, DOI 10.2307/3321160, lire en ligne, consulté le )

- Corinne Delmas, « La place de l'enseignement historique dans la formation des élites politiques françaises à la fin du XIXe siècle : l'Ecole libre des sciences politiques », Politix. Revue des sciences sociales du politique, vol. 9, no 35, , p. 43–68 (DOI 10.3406/polix.1996.1955, lire en ligne, consulté le )

- Guy Thuillier, « Aux origines de l'École libre des sciences politiques: L'Académie de législation en 1801-1805 », La Revue administrative, vol. 38, no 223, , p. 23–31 (ISSN 0035-0672, lire en ligne, consulté le )

- Pierre RAIN, L'Ecole libre des sciences politiques, 1871-1945, Presses de Sciences Po, (ISBN 978-2-7246-8448-3, lire en ligne)

- Ecole libre des sciences politiques (Paris France), L'École libre des sciences politiques, 1871-1897, Typ. Chamerot et Renouard, (lire en ligne)

- Marie Scot, Sciences Po, le roman vrai, Sciences Po, les presses, (ISBN 978-2-7246-3915-5)

- Florent Vandepitte et Pierre-Emmanuel Guigo, Tremplin Sciences Po 2023 Paris, Bordeaux, Grenoble 2023: Dossier Parcoursup + Oral, Dunod, (ISBN 978-2-10-084727-3, lire en ligne)

- Rachel Vanneuville, « La mise en forme savante des sciences politiques. Les usages de la référence allemande dans l'institutionnalisation de l'Ecole libre des sciences politiques à la fin du XIXe siècle », Politix. Revue des sciences sociales du politique, vol. 15, no 59, , p. 67–88 (DOI 10.3406/polix.2002.1225, lire en ligne, consulté le )

- Gérard Vincent et Anne-Marie Dethomas, Sciences po: Histoire d'une réussite, Plon (réédition numérique FeniXX), (ISBN 978-2-259-26077-0, lire en ligne)

- (en) Thomas R. Osborne, A Grande École for the Grands Corps: The Recruitment and Training of the French Administrative Elite in the Nineteenth Century, Social Science Monographs, (ISBN 978-0-88033-037-4, lire en ligne)

- Marie Scot, Sciences Po, le roman vrai, Sciences Po, les presses, (ISBN 978-2-7246-3915-5)

- Bernard Belletante et Philippe Jamet, Dictionnaire inattendu des Grandes Ecoles, Éditions EMS, (ISBN 978-2-37687-541-3, lire en ligne)

- Anne-Sophie Beauvais et Pascal Cauchy, Sciences Po pour les Nuls, edi8, (ISBN 978-2-412-02400-3, lire en ligne)

- Christophe Charle, « Savoir durer », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, vol. 86, no 1, , p. 99–105 (DOI 10.3406/arss.1991.2973, lire en ligne, consulté le )

- Ordonnance no 45–2284 du 9 octobre 1945 portant création d'une Fondation nationale des sciences politiques.

Voir aussi

Bibliographie

- Aucoc, Sorel, Zolla et Boutmy (préf. Hulot), Le 25e anniversaire de la fondation de l’École libre des sciences politiques (31 mai 1896), Paris, s.n., , 34 p. (lire en ligne).

- (en) Philip Nord, « Reform, Conservation and Adaptation: Sciences-Po from the Popular Front to the Liberation », dans Sudhir Hazareesingh (direction), The Jacobin Legacy in Modern France. Essays in Honour of Vincent Wright, Oxford University Press, Oxford, 2002 (ISBN 978-0-19-925646-4) [présentation en ligne], p. 115-146

- Claude des Portes, L'Atmosphère des Sciences Po, préface d'André Siegfried, dessins de Jak, Spes, Paris, 1935

- Pierre Rain, L'École libre des sciences politiques, suivi de L'École et la guerre : la transformation de son statut, par Jacques Chapsal, Fondation nationale des sciences politiques, Paris, 1963

- Dominique Damamme, « D'une école des sciences politiques », Politix. Vol. 1, no 3-4. Été-automne 1988. p. 6-12. http://www.persee.fr

- Dominique Damamme, « Genèse sociale d'une institution scolaire », Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 70, . p. 31-46. http://www.persee.fr

Articles connexes

- Sciences Po

(page d'homonymie)

(page d'homonymie) - Genèse de la science politique

Liens externes

- Les travaux de rénovation des amphithéâtres, mini-site de Sciences Po incluant des pages et des photographies sur l'École libre et ses bâtiments