Comité des forges

Le Comité des forges de France (CFF) est une ancienne organisation patronale française de la sidérurgie.

| Fondation | |

|---|---|

| Dissolution | |

| Successeur |

Comité d'organisation de la sidérurgie (d) |

| Type | |

|---|---|

| Domaine d'activité | |

| Siège | |

| Pays |

Histoire

.jpg.webp)

Malgré l'interdiction des organisations de salariés et de patrons par la loi Le Chapelier de 1791, plusieurs organisations patronales réunissent des maîtres de forges au cours de la première moitié du XIXe siècle. Avec l'abrogation du délit de coalition par la loi Ollivier de 1864, le Comité des forges est officiellement créé dès le lors d'une réunion organisée par des maîtres des forges, et plus particulièrement Eugène Ier Schneider et Charles de Wendel. Organisme d'étude et de défense des intérêts professionnels des grands industriels de la sidérurgie, sa création intervient à la suite du traité de libre-échange signé avec l'Angleterre en 1860, le traité Cobden-Chevalier qui menace leurs intérêts[2].

Ce Comité est réorganisé en 1887[3], devenant grâce à la loi Waldeck-Rousseau de 1884, un syndicat de défense des intérêts patronaux en réponse à la structuration du mouvement ouvrier français dans les années 1880. Il joue un rôle prépondérant dans l'organisation collective de la sidérurgie française, en particulier par le contingentement de la production et la répartition des marchés[4].

Le Comité est dissous par le gouvernement de Vichy en 1940 et remplacé par le Comité d'organisation de la sidérurgie (Corsid), dont Jules Aubrun est le président. La Chambre syndicale de la sidérurgie française lui succéda en 1945 (Jules Aubrun en est également élu le premier président) et la Fédération française de l'acier en 1991.

Par ailleurs, le Comité est aussi considéré comme l'ancêtre de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), créée en 1901, à l'initiative de plusieurs membres du Comité des forges, dont notamment d'Eugène II Schneider.

Présidents

- 1864-1868 : Eugène I Schneider

- 1868-1880 : direction assurée par une commission (Benoist d'Azy, de Beurges, Dreyfus, Glachant, Hamoir, de La Martellière et Waternau)

- 1880 : Adrien de Montgolfier-Verpilleux

- 1887- : Joseph Martelet

- 1890-1898 : René Reille

- 1898-1903 : Robert de Wendel

- 1903-1907 : Robert de Nervo

- 1907-1915 : Florent Guillain (également président de l'IUMM)

- 1915-1918 : Léopold Pralon (vice-président, assure la présidence par intérim)

- 1918-1940 : François de Wendel

Iconographie

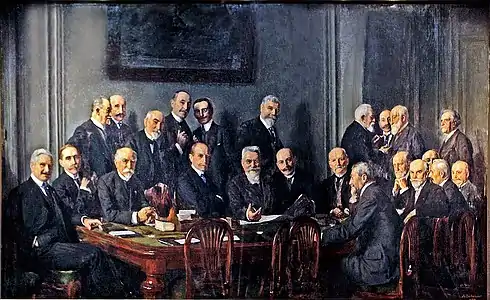

- La Fédération française de l'acier conserve un tableau d'Adolphe Déchenaud daté de 1914, représentant le Comité des forges. Il fut prêté à l'exposition La maison de Wendel, trois siècles d'industrie en Lorraine organisée au musée d'Orsay en 2004-2005, puis présentée à Hayange, cette œuvre représentant une vingtaine de maîtres de forges a été reproduit dans le journal Le Monde du , article de Claire Guélaud Le cœur d'acier du patronat[5], (origine de la photographie : l'agence Roger-Viollet).

Notes et références

- Collectif, Les Schneider, Le Creusot: une famille, une entreprise, une ville (1836 -1960), Fayard, 1995

- Henri Weber, Le parti des patrons : le CNPF, 1946-1986, Éditions du Seuil, , p. 57.

- Le Fer, 12 avril 1887

- Jean Garrigues, Les patrons et la politique : 150 ans de liaisons dangereuses, Perrin, , p. 90.

- Le Monde, 10 octobre 2007, Le cœur d'acier du patronat

Sources primaires imprimées

- Comité des forges, La Sidérurgie française (1864-1914), Paris, 1919, 626 p.

- Robert Pinot, Le Comité des forges de France au service de la Nation (-), 1929.

Bibliographie

- Bertrand Gille, « Esquisse d'une histoire du syndicalisme patronal », Revue d'histoire de la sidérurgie, t. V, 1964.

- Jean-Noël Jeanneney, François de Wendel en République, l'argent et le pouvoir, 1914-1940, thèse, Paris X, 1975-1976, 3 tomes.

- Jean-Noël Jeanneney, François de Wendel en République : l'argent et le pouvoir, 1914-1940, Paris, Éditions Perrin, (1re éd. 1976, Éditions du Seuil, coll.« L'Univers historique »), 667 p. (ISBN 2-262-02252-6, présentation en ligne).

- Jacques Marseille, Les Wendel, 1704-2004, Paris, Éditions Perrin, , 349 p. (ISBN 2-262-02033-7).

- Philippe Mioche, « Les entreprises sidérurgiques sous l'Occupation », Histoire, économie et société, Paris, CDU SEDES « Stratégies industrielles sous l'Occupation », 1992, 3e trimestre, p. 397-414 (lire en ligne).

- Jean-Marie Moine, Les Barons du fer : les maîtres de forges en Lorraine du milieu du XIXe siècle aux années trente : histoire sociale d'un patronat sidérurgique, Metz / Nancy, Éditions Serpenoise / Presses universitaires de Nancy, , 563 p. (ISBN 2-86480-339-9 et 2-87692-030-1, présentation en ligne).

- Jean-Marie Moine, « Le Comité des forges pendant l'entre-deux-guerres : contre-mesures au mythe d'un groupe de pression croque-mitaine », dans Jean Garrigues (dir.), Les groupes de pression dans la vie politique contemporaine en France et aux États-Unis de 1820 à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Carnot », , 308 p. (ISBN 2-86847-667-8), p. 169-192.

- Jean-Marie Moine, « La sidérurgie, le Comité des forges et l’empire colonial : mythes et réalités », dans Hubert Bonin, Catherine Hodeir et Jean-François Klein (dir.), L'esprit économique impérial, 1830-1970 : groupes de pression & réseaux du patronat colonial en France & dans l'Empire, Paris, Publications de la SFHOM, , 844 p. (ISBN 2-85970-037-4, présentation en ligne, lire en ligne), p. 483-526.

- Henri Rieben (préf. Philippe de Selliers et Willi Küderli), Des ententes de maîtres de forges au plan Schuman, Imprimerie les Presses de Savoie, , XXIV-558 p. (présentation en ligne), [présentation en ligne].

- Denis Woronoff, François de Wendel, Paris, Presses de Sciences Po, coll. « Références-facettes », , 297 p. (ISBN 2-7246-0805-4, présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne].