Lorenzo Lotto

Lorenzo Lotto, né en 1480 à Venise et mort en 1556 à Lorette, est un peintre vénitien, contemporain du Titien, qui a été actif entre la Vénétie, Bergame et la région des Marches en Italie.

_presumably_self_portrait_31862-p.jpg.webp)

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Activités |

| Ordre religieux | |

|---|---|

| Mouvements | |

| Genre artistique |

Allégorie du Vice et de la Vertu, Portrait d'un jeune homme gentilhomme à ses études (d), Suzanne et les vieillards (d), chapelle Suardi |

Biographie

Formation

Lorenzo Lotto passa son enfance et son adolescence à Venise, où il fut formé.

Élève de Giovanni Bellini selon Giorgio Vasari, pour qui Lotto, « ayant imité un temps la manière de Bellini, s'attacha ensuite à celle de Giorgione », il est plus souvent présenté comme l’élève d’Alvise Vivarini, en considération de la sévère monumentalité de ses premières œuvres.

Entre et , il est documenté pour la première fois comme peintre à Trévise, où il exécute, en , le Portrait de l'évêque Bernardo de' Rossi, protagoniste de la vie culturelle trévisane et son protecteur.

L’œuvre austère, exposée au musée de Capodimonte, par sa plasticité et son sens aigu de la psychologie, trahit des influences antonellienne et nordique, tout en montrant une personnalité stylistique déjà formée.

L'Allégorie du Vice et de la Vertu, aujourd’hui à la National Gallery of Art de Washington, décore le couvercle qui jadis protégeait le portrait.

Lorenzo Lotto y réalise une image cryptée à travers l’élaboration originale de motifs allégoriques comme dans l'Allégorie de la Chasteté de ; autre couvercle d’un portrait non identifié, présentant en son centre une figure féminine rêveuse, sur laquelle un angelot ou un génie ailé déverse des pétales de fleurs ; à gauche, un satyre se penche derrière un tronc pendant qu’à droite, un autre s’adonne à des libations ; chez la femme, la voluptas, l'inclination au plaisir, est atténuée par la quies, un état en suspens de vision purificatrice loin de l'abandon inconscient au rêve.

Lui succéda le grand retable de l’église Santa Cristina al Tiveron, hameau de Quinto di Treviso, l'extraordinaire Sacra Conversazione de , qui, prenant pour modèle le retable de San Zaccaria peint par Giovanni Bellini, adopte une composition plus fermée. Soulignée par l’entrecroisement des regards et des attitudes des personnages sacrés, elle est immergée dans une lumière froide et changeante, très éloignée de la production vénitienne d’alors.

Lotto, dans cette œuvre et dans les suivantes, se tourne vers l’art de Albrecht Dürer et celui des pays nordiques, dont il adopte le réalisme des détails, le pathétique de la représentation et cette vision d’une nature mystérieuse et inquiétante.

Avec l'Assomption du Duomo di Asolo et le Portrait du jeune homme à la lampe, du Kunsthistorisches Museum de Vienne, tous deux datés de , se conclut l’expérience trévisane.

L’homme représenté s’appelle Broccardo Malchiostro, jeune ecclésiastique, secrétaire de l’évêque Bernardo de' Rossi. Son identité est suggérée par les fleurs d’artichaut brodées sur la toile de brocart, que l’on retrouve sur ses armoiries, et par le jeu de mots BROCCATO - CARDO - BROCCARDO. La lampe que l’on aperçoit en haut à droite, sur un fond obscur, derrière le rideau, renvoie à la conjuration ratée organisée en contre lui et l’évêque De' Rossi.

Allégorie du Vice et de la Vertu, 1505, Washington, National Gallery of Art.

Allégorie du Vice et de la Vertu, 1505, Washington, National Gallery of Art. Portrait de jeune homme à la lampe, 1506, Kunsthistorisches Museum, Vienne.

Portrait de jeune homme à la lampe, 1506, Kunsthistorisches Museum, Vienne.

- Séjour à Rome de 1506 à 1511

Fort d’une notoriété acquise en peu de temps, le peintre est invité en dans les Marches par les dominicains de Recanati, avec lesquels il entretiendra sa vie durant de bons rapports.

En , il termine le grand polyptyque de l’église Saint-Dominique, désormais conservé à la pinacothèque communale.

Dans une architecture traditionnelle, s’y déploient des figures monumentales et mobiles, immergées dans une pénombre parcourue de forts contrastes lumineux.

L’œuvre conclut le cycle de l’activité juvénile de Lotto, désormais peintre mature et conscient de ses propres moyens.

Après un bref retour à Trévise, en , il est appelé à Rome par le pape Jules II pour participer à la décoration de ses appartements au Vatican.

Le Saint Jérôme pénitent, est un thème récurrent chez Lotto qui en 1506, puis, sans doute en 1509, en réalise deux versions. Dans celle du château Saint-Ange, influencée par l’univers culturel romain, la palette s’éclaircit, immergeant le saint dans un paysage moins nordique, plus solaire, mais que le caractère anthropomorphe des éléments naturels (tronc noueux près du lion, racines en forme de main griffue, arbre accroché à l’éperon rocheux, derrière le saint) rend inquiétant.

On dit que l’impact de la cour pontificale et de la grande officine romaine, où travaillaient les Lombards Bramante, Bramantino et Cesare da Sesto, les Siennois Le Sodoma et Domenico Beccafumi, Michel-Ange et surtout Raphaël, aux côtés duquel il dut travailler, bouleversa le talentueux mais renfermé Lorenzo.

Il quitta Rome en 1510 pour ne plus y revenir, débutant l'inquiet vagabondage qui le mènera à une situation de marginalisation, tant souhaitée que subie.

- Retour dans les Marches en 1511

Son retour dans les Marches est documenté par un contrat signé le avec la Confraternita del Buon Gesù de Jesi, pour une Déposition destinée à l’église de San Floriano et désormais exposée à la pinacothèque locale.

Il y eut aussi ce passage à Recanati, où il peint la Transfiguration de l’église Santa Maria di Castelnuovo, aujourd’hui exposée à la pinacothèque.

Le tableau est structuré selon un modèle raphaélique, contre lequel pourtant le peintre réagit, avec de soudains accès expressionnistes, une composition complexe, et des figures aux attitudes tourmentées.

Le classicisme romain triomphant a certainement troublé les certitudes vénitienne et nordique de Lorenzo, sans jamais le convaincre de son efficacité.

Les chefs-d’œuvre de Bergame

Avec l’emménagement à Bergame, réalité culturelle en marge du débat intellectuel des centres majeurs, les inquiétudes couvées à Rome et exprimées dans les peintures des Marches s’apaisent. Lotto est désormais libre de s’exprimer dans ce que l’on peut appeler un art provincial, choix qui s’avéra perdant face au grand mouvement romain. L'artiste, stimulé aussi par les commandes locales, tenta une synthèse entre l’art « nouveau » vénitien et la tradition lombarde, venant en contact avec l’œuvre de Gaudenzio Ferrari et peut-être aussi du Corrège. Certainement, il approfondit sa connaissance de l’art nordique, en particulier celui d’Hans Holbein, par l’étude des gravures.

Sans doute à cause du siège impérial de Bergame, il termina le grand Retable Martinengo, commandé en 1513 pour l’église Saint-Étienne-et-Saint-Dominique seulement trois ans plus tard ; le retable, privé de cadre, cimaise et prédelle, est conservé dans l’église San Bartolomeo. Lotto, de façon inhabituelle, y dispose les figures devant la perspective de la nef, et non sur le fond de l’abside, à la limite entre ombre et lumière. Au cœur de cette structure architectonique classique, ornée de drapés et ouverte sur la coupole, pleut une lumière céleste. Deux anges tiennent symboles et cartels sur lesquels sont inscrits ces mots : DIVINA IUSTITIA SUAVE IOGUM.

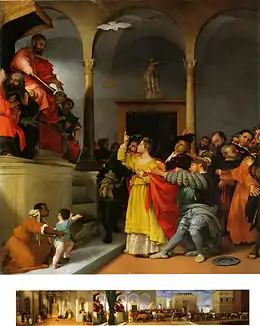

Il devient le protagoniste de la culture picturale bergamasque peignant intensément : Suzanne et les Vieillards, aujourd’hui au musée des Offices, date de 1517 et L'Adieu du Christ à sa mère de Berlin, de 1521. Dans cette œuvre, il ouvre encore largement l’architecture sur un jardin lumineux. Les figures monumentales y rappellent, par leur pathétique expressif et populaire, les statues de Gaudenzio Ferrari au Mont Sacré de Varallo.

Retable de San Bernardino in Pignolo, 1521, Bergame.

Retable de San Bernardino in Pignolo, 1521, Bergame. Retable de San Bernardino in Pignolo, détail de l'ange écrivant.

Retable de San Bernardino in Pignolo, détail de l'ange écrivant.

Il se libéra, en revanche, de l’apparat architectonique dans le Retable de San Bernardino in Pignolo, de 1521, disposant la scène en pleine campagne. La Vierge et l’Enfant, à l’ombre d’un dais tendu par quatre anges, peints en fort raccourci, sont entourés des saints Joseph, Bernardin, Jean-Baptiste et Antoine le Grand.

« Sous le léger voile […] la sacra conversazione perd toute ritualité, devenant aimable et familière : par un geste démonstratif, de presque roturière, la Vierge semble déclarer (et dicter à l’ange au premier plan) que la source de toute vérité se trouve dans le Christ enfant bénissant. »

— Argan

Le regard pénétrant que l’ange aux pieds du trône adresse au spectateur veut établir un lien, l’impliquant dans une conversation à laquelle tous peuvent et doivent participer.

La Pala di Santo Spirito, du nom de l’église bergamasque où elle est exposée, est contemporaine et de composition analogue, même si la représentation en est moins populaire ; dans le saint Jean-Baptiste enfant on peut voir une référence à Léonard tandis que les anges couronnant la Madone s’inspirent du Corrège.

En 1524, Lotto reçoit de Giovan Battista Suardi et son cousin Maffeo, membres d’une famille aristocratique de Bergame, la tâche de décorer l’oratoire privé annexé à leur villa de Trescore Balneario.

La décoration, exécutée au cours de l’été 1524, comprenait le plafond, peint à fresque avec une pergola en trompe-l’œil où s’ébattent des putti, le mur ouest avec Les Histoires de sainte Catherine et de sainte Madeleine et les deux murs latéraux avec, d’un côté, L'Histoire de sainte Brigitte et de l’autre, L'Histoire de sainte Barbe ; le programme iconographique célèbre la victoire du Christ sur le Mal, annoncée par les prophètes et les sybilles, et confirmée par la vie des saints.

La représentation de l’histoire de sainte Brigitte est interrompue par deux fenêtres sur les murs de l’oratoire ; Lotto est alors contraint de réaliser trois scènes distinctes, chacune contenant divers épisodes de la vie de la sainte, reliés par un faux mur sur lequel figurent des tondi où prophètes et sibylles se font face. Dans La Prise d’habit de sainte Brigitte, où l’on voit la famille du commanditaire, la scène principale se déroule devant une abside ; une nature morte d’objets sacrés est peinte sur l’autel, peut-être en souvenir de la Messe de Bolsene de Raphaël. Les ruines à droite de l’église ouvrent la perspective sur une veduta dans laquelle s’inscrit L'Offrande de sainte Brigitte.

Derrière la grande figure du Christ - Vigne, sont racontées les Histoires de sainte Barbe. Le Christ y tend ses doigts prolongés en sarments que des hérétiques, grimpés sur des échelles et munis de serpettes, tentent de couper. Enfermés dans des médaillons, des saints tentent de les repousser ; au second plan, sur fond d’édifices et de perspectives paysagères sont disposées des figures plus petites, s’illustrant dans une série de brillants épisodes, conclus par une scène de marché ; Lotto créa ici une histoire sans héros, anecdotique, et comme telle, proche des représentations du nord de l’Europe. Cette démarche antirhétorique et donc anticlassique, est accusée par les accords inhabituels de teintes (le jaune avec le violet, le rose avec le vert, le blanc avec le brun).

L’hostilité vénitienne

_-_Google_Art_Project.jpg.webp)

En 1525, Lotto retourne à Venise, mais conserve des commandes à Bergame et dans les Marches. Dans l'Annonciation de Recanati peinte pour l’église Santa Maria dei Mercanti, aujourd’hui au musée Villa Coloredo Mels, Lotto renverse l’interprétation du thème proposée par Le Titien dans l’Annonciation de Trévise :

« la Vierge du Titien est une reine en prière qui se tourne noblement pour recevoir en son palais le messager divin. La Vierge de Lotto est une brave fille ; le messager la surprend pendant qu’elle prie dans sa chambre ; elle n’ose même pas tourner la tête ; son geste, presque de défense, est celui de qui se sent touché au cœur par un appel soudain. Le miracle est si concret que le chat l’aperçoit et s’échappe. Pour rendre ce miracle palpable, le Père éternel est mis en scène donnant l’ordre à l’ange d’entrer. Le messager divin surgit au beau milieu d’un flot de lumière dont on ne sait si elle est naturelle ou céleste. Nous avons déjà vu quelque chose de similaire dans le Songe de sainte Ursule de Carpaccio. C’est tout le sens de cet intérieur dont la pénombre s’oppose au jardin lumineux. Les formes régulières de ses arbres, de même que, dans la pièce, le grossier tabouret, l'essuie-main suspendu, le chandelier sur l’étagère, la console éclairée par le rais de lumière tombant du fenestron tout confère des accents quattrocentistes à l’œuvre. »

— Argan

Le Saint Nicolas en Gloire, de 1529, premier retable peint à Venise, pour l’église du Carmel, est considéré par Ludovico Dolce, le biographe de Titien, comme étant de « médiocre coloris ». Lui échappait alors la nouveauté du paysage, un nocturne très moderne, vu en contre-plongée.

De Bergame lui vint la commande de dessins pour la décoration a intarsio des stalles du chœur de l’église Sainte-Marie Majeure, marqueteries exécutées par Giovan Battista Capoferri ; Lotto fournit une cinquantaine de cartons pour le transept et les stalles du chœur, où il représente des épisodes de l’histoire biblique avec efficacité et sens de la synthèse. Fortement suggestifs, les panneaux destinés à protéger les marqueteries du chœur témoignent de l’intrication de la religion et de la culture alchimique, procédé typique du Cinquecento. Les « imprese hiéroglyphiques » que Lorenzo dessina sur les conseils des érudits bergamasques du Consortium de la Miséricorde, dévoilent les correspondances latentes entre les différents épisodes bibliques et la vérité ésotérique, tirée du savoir alchimique.

Dans la grandiose Crucifixion de Monte San Giusto, peinte en 1531, il réaffirme sa conception de la représentation populaire du fait religieux, qu’il dramatise jusqu’à anticiper Le Caravage ; en 1532, il envoie à la confraternité de Santa Lucia de Jesi la Sainte Lucie devant le juge, exemple de colorisme brillant et de composition animée, où une lumière changeante s’attarde sur les détails d’une manche gonflée, d’un chapeau traînant sur le sol, de la baguette impuissante du juge, et sur les diverses expressions des personnages.

Entre 1534 et 1539, Lotto est à nouveau dans les Marches : il y invente, pour les dominicains de Cingoli, une très complexe et joyeuse Madone du Rosaire. Derrière la Vierge, enfermés dans quinze tondi, il représente les Mystères du Rosaire. À ses pieds, il peint deux angelots répandant des pétales de roses accompagnés du petit saint Jean.

De retour à Venise, au faîte de la gloire maniériste du Titien, il réalise en 1542 pour l’église de Saint-Jean-et-Saint-Paul un Saint Antoine faisant l’aumône :

« Le renvoi à Carpaccio est évident [...] À l’emphase bouleversante des gloires titianesques, Lotto, par son horreur de la rhétorique, oppose l’image ostensiblement bourgeoise d’une bureaucratie des grâces. Le saint y lie scrupuleusement les suppliques rassemblées par un acolyte, tout en écoutant les anges lui parler à l’oreille et en donnant ses instructions à celui préposé à la cassette. Foi et Providence, donc, ne sont pas des entités transcendantes mais des faits de ce monde, l’expression d’une réalité sociale : ce qui […] est une pensée d’une modernité que Titien, pourtant dernier des grands humanistes, n’a jamais conçue. C’est une modernité qui se traduit par la surprenante nouveauté picturale des pauvres entassés au premier plan […] dans une zone qui appartient pour une part au tableau et pour l’autre au spectateur, ainsi mêlé à cette masse de dévots implorants. Pour la première fois, à l’inverse du chœur qui commente l’action, nous avons une foule qui y participe. »

— Argan

Les dernières années

Le dernier retable peint à Venise est la Madone et les saints de l’église San Giacomo dell’Orio, de 1546, année où il rédigea son testament :

« Si, dans ce testament je ne fais pas mention de parents de sang, c’est parce que ces rares personnes sont déjà à l’aise et n’ont pas besoin du peu de bien dont je dispose ; ils m’excuseront donc ».

En , Pierre l'Arétin lui envoie une lettre, teintée de son habituelle ironie, dans laquelle il vante la supériorité du Titien :

« (…) être dépassé dans le métier de peindre ne peut se comparer au fait de ne point trouver son égal en matière de dévotion. Ainsi, le ciel vous récompensera d’une gloire qui dépasse la louange de ce monde » .

Des soupçons de luthéranisme pèsent alors sur lui.

Après avoir vendu ses quelques biens, il retourne définitivement en dans la région des Marches.

En , il peint à Ancône, pour l’église Saint-François, une Assomption ; pour gagner un peu d’argent, il organise une loterie dont les prix sont ses peintures et dessins invendus.

En , il entre à la Santa Casa de Lorette, où il est fait oblat, deux ans plus tard, oublié au point que personne ne prend la peine de noter la date de sa mort.

Il y laisse un livre de compte détaillé, commencé en , qui permet d'identifier ses dernières œuvres, nous apprend sur la vie d'un peintre provincial du XVIe siècle et donne des indications sur sa personnalité complexe et inquiète[1].

La Présentation au Temple, du palais apostolique de Lorette, peinte d’une main tremblante, comme toujours sans aucune rhétorique mais riche d’une pénétrante émotion, est sa dernière toile : en haut à droite, pointe la figure d’un vieillard à longue barbe blanche, dans laquelle on a voulu voir le dernier salut du peintre.

« Les dernières années de sa vie lui procurèrent bonheur et tranquillité d’âme, et qui plus est, lui apportèrent la vie éternelle. Ce qui ne lui serait peut-être pas arrivé s’il avait été impliqué autrement dans les choses de ce monde, lesquelles trop pesantes à qui place en elles sa fin dernière, ne laissent jamais l’esprit s’élever vers les biens véritables de l’autre vie, que sont la béatitude et la félicité. »

— Giorgio Vasari, Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, édition de 1568.

Le portraitiste

Lorenzo Lotto fut un très grand portraitiste parce qu’il considérait chaque individu non comme le protagoniste d’une histoire, mais comme une personne quelconque, une parmi tant d’autres, avec laquelle on parle et on se comprend. À l'opposé de ceux du Titien, les portraits de Lotto sont les premiers psychologiques : ce ne sont évidemment pas des portraits d’empereurs ou de papes, mais des gens de la petite noblesse ou de la bonne bourgeoisie. Dans le nombre, figurent aussi ceux d’artistes, d’hommes de lettres ou d’ecclésiastiques.

Sa grande découverte, qui fait la modernité de Lotto, est précisément celle du portrait comme dialogue, échange de confidence et de sympathie, entre un « soi » et un « autre ». Ils sont des témoignages authentiques et crédibles, même si la description physionomique n’est pas plus minutieuse que dans les portraits du Titien. Car, plutôt que de fixer le personnage tel qu’il est objectivement, Lotto préfère le montrer à l’instant où il se qualifie, où il s’adresse à un autre, et se prépare à un rapport humain sincère. Il ne dit pas : « admire-moi, je suis le roi, le pape, le doge, je suis le centre du monde » ; il dit plutôt : « voilà comment je suis fait à l’intérieur, voilà quels sont les raisons de ma mélancolie ou les fondements de ma foi, voilà quelles sont mes sympathies ».

Dans le portrait-dialogue, l’attitude du peintre est celle d’un confesseur, d’un interlocuteur qui pose les questions et interprète les réponses. […] La beauté qui irradie, comme une lumière intérieure, de ses personnages n’est pas une beauté naturelle, ni même une beauté spirituelle ou morale, mais simplement la beauté intérieure trahie, plus que révélée, par un regard, un sourire, la pâleur transparente d’un visage ou la molle attitude d’une main » (Argan).

Ses portraits montrent tous son respect de la nature, ses dons innés de dessinateur et une personnalité artistique remarquable. Il parvient toujours à une silhouette hardie, à un placement imposant du modèle dans la toile., au choix d'un geste parlant ou d'une nature morte évocatrice. La palette est superbe : ses bleu ardoise, ses rouges rutilants, ses vert olive et ses riches contrastes d'ombre et de lumière donnent vie et mouvement à ses portraits aussi animés et magistraux que ceux de Titien, mais très différents[1].

Style

Dans ses premières œuvres, son style est proche de celui de Bellini. En 1512, dans sa Mise au tombeau peinte pour une confrérie de Jesi, l'influence de la Mise au Tombeau de Raphaël est évidente, ainsi que l'effet dramatique dérivant des Lamentations padouanes de Donatello. Au cours des dix années suivantes, il s'inspire plus encore de l'art du centre de l'Italie, de Raphaël et de Fra Bartolomeo, puis au milieu des années 1520, du Corrège et des maniéristes florentins comme le Pontormo. Sa palette prend une émotion et un éclat stupéfiants : roses et rouges violents, jaunes froids, vert olive pesants. La palette de ses dernières œuvres évoque la peinture allemande (Albrecht Altdorfer, Grünewald), mais on ignore comment il peut connaître ses tableaux. Il en vit peut-être à Venise où il revenait souvent entre ses nombreuses commandes en province : les marchands d'Europe du Nord installés dans la ville avaient importé des peintures allemandes. Dans ses toutes dernières œuvres apparait une émotion très intense. Les formes de la Pietà de 1545 (Brera) sont du XVIe siècle, mais la composition fait presque du tableau une remise à jour des dernières Pietà de Botticelli comme celle de Poldi Pezzolo à Milan. Nombre de ses retables sont affectés et tourmentés[1].

Fortune critique

« On peut dire des yeux de la Vierge dans L'Annonciation de Recanati, qu’ils sont les plus émouvants de la peinture. Écarquillés, avec des pupilles grandes comme de sombres lacs plongés dans l’obscurité ; lacs du cœur, où l’âme se dévoile et s’effarouche, tremblant de se confesser, presque troublée par trop d’innocence […]. Chef-d’œuvre de l’anxiété et de la tristesse, des sentiments inévitables chez Lotto. »

— Arcangeli

« La parabole humaine et artistique de Lorenzo Lotto comprend l’éventail entier de la première moitié du Cinquecento. Le peintre vénitien le traversa avec une telle intensité existentielle et inventive qu’il devint l’un des plus fascinants et profond témoin de son temps […] un protagoniste de l’art de deux capitales à leur apogée, Venise et Rome. Mais, dans les deux cas, il ne réussit pas à s’intégrer à la vie culturelle, souffrant, jeune homme, d’insupportables tensions et endurant, vieillard, de mortifiantes humiliations. Ainsi, seule la province lui donna sa vraie mesure : les Marches trévisanes à ses débuts, les préalpes bergamasques dans la phase intermédiaire et peut-être la plus heureuse de sa vie, le littoral et les collines des Marches à plusieurs reprises, jusqu’à l’ultime refuge, les cellules du sanctuaire de Lorette.

Imprévisible, autonome, parfois même ironique, Lotto élabora une expression figurative indépendante, difficilement rattachable à un courant, mais pourtant liée directement à une longue série de rencontres. Peu d’autres maîtres du Cinquecento ont eu une aussi vaste connaissance de l’art de leur époque : Lotto a su les exploiter, en retirant des idées toujours importantes mais jamais décisives. Ainsi, les références aux autres artistes s’accumulent : Giovanni Bellini, Alvise Vivarini, Giorgione, Dürer, Raphaël, Léonard de Vinci, Le Corrège, Moretto, Gaudenzio Ferrari, Titien, Giovanni Gerolamo Savoldo…

[…] Le chemin parcouru à Bergame est peut-être le plus riche d’idées et de solutions […] il ne fait aucun doute que l’arrivée en Lombardie signifie un contact direct avec l’art de Léonard et de ses suiveurs, mais une nette influence n’est reconnaissable que dans un nombre restreint d’œuvres […]. Avec le groupe des bressans, Moretto, Il Romanino, Giovanni Gerolamo Savoldo, il partage l’appartenance à une aire vénéto-lombarde, et des commanditaires aux exigences similaires; avec Gaudenzio Ferrari, un sens de la poésie populaire mais jamais banal, avec Le Pordenone, une imagination audacieuse et une certaine monumentalité. Il est intéressant d’envisager, même s’il reste invérifiable, le contact avec l’art allemand et en particulier celui d’Hans Holbein. Le mystérieux jeu de références réciproques avec Le Corrège laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses […].

À Venise, il se heurte à un environnement dominé par Le Titien, trop éloigné de son art. En l’espace de vingt ans, il recevra seulement trois commandes, victime d’un ostracisme qui dura jusqu’au XXe siècle. Ce n’est en fait qu’en 1895, grâce à Bernard Berenson, que les critiques ont redécouvert le maître, jadis considéré comme un contre-exemple […]. La redécouverte de Lotto est une des conquêtes majeures du Novecento : ses compositions religieuses et, surtout, ses portraits, sont aujourd’hui considérés par les spécialistes et le public comme faisant partie des peintures les plus émouvantes du Cinquecento. »

— Zuffi

Œuvres

Formation

- Vierge à l'Enfant avec saint Pierre martyr, 1503, huile sur bois, 55 × 87 cm, musée Capodimonte de Naples.

- Portrait de l'évêque Bernardo de' Rossi, 1505, huile sur panneau, 54 × 41 cm, musée de Capodimonte, Naples

- Allégorie du Vice et de la Vertu, 1505, huile sur panneau, 56,5 × 42,2 cm, Washington, National Gallery, couvercle du Portrait de l'évêque Bernardo de' Rossi.

- Allégorie de la Chasteté, 1505 circa, huile sur panneau, 43 × 33,7 cm, Washington, National Gallery, couvercle d’un portrait non identifié.

- Portrait de jeune homme, 1505, huile sur panneau, 28 × 22 cm, Florence, galerie des Offices.

- Madone entre les saints Pierre, Christine et Jérôme (Conversation sacrée), 1505, huile sur panneau, 177 × 162 cm, Trévise, église de Sainte-Christine al Tiverone.

- Jeune homme avec un couvre-chef, 1505, huile sur panneau, 34 × 27 cm, Bergame, Académie Carrara.

- Vierge à l’Enfant avec des saints, v. 1506, huile sur toile, 80 × 102 cm, Édimbourg, National Gallery of Scotland.

- Portrait de femme, v.1505, huile sur bois, 36 × 28 cm, musée des beaux-arts de Dijon

- Assomption, 1506, huile sur panneau, 175 × 162 cm, Asolo, Duomo.

- Portrait de jeune homme à la lampe, 1506, huile sur panneau, 42 × 53 cm, Kunsthistorisches Museum, Vienne

- Saint Jérôme pénitent, 1506, huile sur panneau, 48 × 40 cm, Paris, musée du Louvre.

- Mariage mystique de sainte Catherine, v. 1508, huile sur panneau, 71,3 × 91,2 cm, Alte Pinakothek, Munich

- Vierge à l’Enfant avec les saints Ignace d’Antioche et Onuphre, 1508, huile sur panneau, 51 × 65 cm, Rome, galerie Borghèse.

- Mariage mystique de sainte Catherine, ca 1508, huile sur panneau, 42 × 48 cm, musée des beaux-arts, Boston.

- Polyptyque de Recanati, 1508, huile sur panneau, 227 × 108 cm, Recanati, Museo Civico Villa Coloredo Mels. Polyptyque démembré au XVIIIe siècle puis reconstitué en 1914.

- Vierge à l’Enfant avec les saints François, Jean-Baptiste, Jérôme et Catherine, ca. 1508, huile sur panneau, 40 × 29 cm, Cracovie, Muzeum Narodowe.

- Saint Joseph et les prétendants de Marie, huile sur panneau, 46 x 34,4cm, env.1508, Thyssen Bornemisza Coll. Musée national d’art de Catalogne, Barcelone.

%252C_San_Francesco_alle_Scale%252C_Anc%C3%B4ne.jpg.webp) Assomption, Lorenzo Lotto, (), San Francesco alle Scale, Ancône

Assomption, Lorenzo Lotto, (), San Francesco alle Scale, Ancône Adieux du Christ à Marie, Gemäldegalerie de Berlin

Adieux du Christ à Marie, Gemäldegalerie de Berlin

Retour dans les Marches

- Portrait de bijoutier, 1509–1512, huile sur toile, 80 × 75 cm, Los Angeles, Paul Getty Museum.

- Déposition de la Croix, 1512,Jesi, Pinacothèque civique du Palazzo Pianetti.

- Transfiguration, 1512, huile sur panneau, 300 × 203 cm, Recanati, Musée civique de la Villa Colloredo-Mels.

- Saint Jacques pèlerin, 1512, Recanati, Musée Civique de la Villa Colloredo-Mels.

- Le Christ conduit les apôtres sur le mont Tabor, 1512, huile sur panneau, 26,5 × 57,5 cm, Saint-Pétersbourg, Ermitage, panneau de la prédelle de la Transfiguration.

- Judith avec la tête d’Holopherne, 1512, huile sur panneau, 20 × 15 cm, Rome, Banca Nazionale del Lavoro.

- Saint Vincent Ferrier en gloire, 1513, Recanati, église Saint-Dominique.

- Mise au tombeau, 1513-1516, huile sur panneau, 50 × 96 cm, Bergame, Académie Carrara.

- Lapidation de saint Étienne, 1513-1516, huile sur panneau, 51 × 97 cm, Bergame, Académie Carrara.

- Saint Dominique de Guzman ressuscite Napoléon Orsini, 1513-1516, huile sur panneau, 51 × 97 cm, Académie Carrara, Bergame.

- Saint Jérôme pénitent, 1515, huile sur toile, Allentown (Pennsylvanie), Art Museum.

- Le Médecin Giovanni Agostino della Torre et son fils Niccolo, 1515, huile sur toile, 84 × 68 cm, National Gallery, Londres

- Retable de saint Barthélemy dit retable Colleoni Martinengo 1516, huile sur panneau, 520 × 250 cm, Bergame, église de San Bartolomeo

- Suzanne et les Vieillards, 1517, huile sur panneau, 66 × 50 cm, Florence, Offices.

- Lucina Brembati, ca 1518, huile sur panneau, 52 × 44 cm, Bergame, Académie Carrara.

- Saint Jérôme pénitent, v. 1518, huile sur panneau, 55,8 × 40 cm, musée national d'art de Roumanie, Bucarest

- Vierge à l’Enfant, saint Roch et saint Sébastien, 1518, huile sur toile, 81,8 × 108,5 cm, Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada[2].

- Autoportrait, ca 1520, huile sur toile, 71 × 61 cm, San Francisco, musée des beaux-arts.

- L'Adieu du Christ à sa mère, 1521, huile sur toile, 126 × 99 cm, Berlin, Staatliche Museen.

- Retable de saint Bernardin, 1521, huile sur panneau, 300 × 275 cm, Bergame, San Bernardino in Pignolo.

- Vierge trônant avec l’Enfant, sainte Catherine, saint Augustin, saint Sébastien, saint Antoine et saint Jean enfant, 1521, huile sur panneau, 287 × 267 cm, Bergame, église Santo Spirito.

- Sainte Catherine, 1522, huile sur panneau, 57 × 50 cm, National Gallery of Art, Washington

- Adoration de l’Enfant, 1523, huile sur panneau, 46 × 36 cm, National Gallery of Art, Washington

- Mariage mystique de sainte Catherine avec le donateur Niccolo Bonghi, 1523, huile sur toile, 189 × 134 cm, Académie Carrara, Bergame

- Marsilio Cassotti et son épouse Faustine, 1523, huile surpanneau, 71 × 84 cm, Madrid, musée du Prado.

- Sainte Trinité, 1523-24, huile sur toile, 170 × 115 cm, Bergame, église Sant’Alessandro della Croce.

- Sainte Famille avec saint Jérôme et saint Nicolas da Tolentino, 1524, huile sur toile, 94 × 78 cm, Boston, musée des beaux-arts.

- Mariage mystique de sainte Catherine avec des saints, 1524, huile sur toile, 98 × 115 cm, Galerie nationale d'art ancien (Rome).

- Portrait d'un couple marié, 1524, huile sur toile, 96 × 116 cm, Saint-Pétersbourg, musée de l'Ermitage.

- Oratoire Suardi, 1524, fresques, Trescore Balneario.

Venise

- Scènes de la Vie de Marie, 1525, fresques, Bergame, église San Michele al Pozzo Bianco.

- Nativité, 1525, fresque, Credaro, église San Giorgio.

- Vierge à l’Enfant et deux donateurs, 1525–1530, huile sur toile, 85 × 115 cm, Los Angeles, Paul Getty Museum.

- Vénus et Cupidon, v. 1525, huile sur toile, 92,4 × 111,4 cm, Metropolitan Museum of Art, New York

- Portrait de jeune homme au livre, 1526, huile sur panneau, 47 × 38 cm, Milan, château des Sforza.

- Vierge à l’Enfant avec saint Joseph et saint Jérôme dite Madone des Roses, 1526, Jesi, Pinacothèque civique du Palazzo Pianetti.

- Annonciation, 1526, Jesi, Pinacothèque civique du Palazzo Pianetti.

- Le Christ et la femme adultère, ca 1528, huile sur toile, 124 × 156 cm, Paris, musée du Louvre.

- Adoration de l’Enfant, huile sur toile, 150 × 237 cm, Paris, Musée du Louvre.

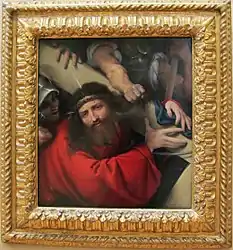

- Le Christ portant la Croix ou Portement de la Croix, 1526, huile sur toile, 66 × 60 cm, Paris, Louvre. Ce tableau a été redécouvert en 1980 parmi un lot de vieilleries vendu par les religieuses de la congrégation de Saint-Charles-Borromée au Puy-en-Velay à un antiquaire. L'œuvre, signée « Laur Lotus » leur avait été donnée jadis par un évêque du Puy et était tombée dans l'oubli. Le Louvre s'en est porté acquéreur en 1983 pour la somme de 3,25 millions de francs français[3].

- Saint Jérôme, huile sur panneau, 51 × 40 cm, Hambourg, Kunsthalle.

- Portrait de jeune homme, huile sur toile, 47 × 38 cm, Berlin, Staatliche Museen.

- Portrait d’architecte, huile sur toile, 108 × 86 cm, Berlin, Staatliche Museen.

- Le Jeune Malade, ou Portrait d'un gentilhomme au livre, 1527, huile sur toile, 98 × 116 cm, Gallerie dell'Accademia de Venise. Ce tableau représente Pierre Francesco II (dit Vicino) Orsini, seigneur de Bomarzo (1523-1585).

- Portrait d’Andrea Odoni, 1527, huile sur toile, 104,3 × 116,8 cm, Buckingham Palace, collections royales.

- L’Annonciation au chat, 1528, huile sur panneau, 166 × 114 cm, Recanati, Museo Civico Villa Coloredo Mels.

- La Vierge à l’Enfant avec sainte Catherine d’Alexandrie et saint Thomas, ca.1528-30, huile sur toile, 113,5 × 152, Vienne, Kunsthistorisches Museum.

- L'Orfèvre au trois visages, 1529-1530, huile sur toile, 52 × 79 cm, Vienne, Kunsthistorisches Museum.

- Saint Nicolas en gloire, 1529, huile sur toile, 335 × 188 cm, Venise, Église Santa Maria dei Carmini

- Le Repos pendant la fuite en Égypte avec sainte Justine, 1530, huile sur toile, 82 × 132,5 cm, Saint-Pétersbourg, Ermitage.

- La Crucifixion, 1531, huile sur panneau, 450 × 250 cm, église Santa Maria, Monte San Giusto, (Province de Macerata).

- La Visitation, 1531, Jesi, Pinacothèque civique du Palazzo Pianetti.

- Retable de Sainte Lucie, 1532, huile sur panneau, 243 × 237 cm, Jesi, Pinacothèque civique du Palazzo Pianetti.

- Saint Christophe, saint Roch et saint Sébastien, 1532-1535, Lorette, Pinacothèque du palais Apostolique.

- L’Enfant Jésus dormant entre la Vierge, saint Joseph et sainte Catherine d’Alexandrie, 1533, huile sur toile, 81 × 115 cm, Bergame, Académie Carrara.

- Portrait de dame tenant un dessin de Lucrèce ou Portrait de Lucrezia Valier, 1533, huile sur toile, 96 × 110,5 cm, Londres, The Trustees of the National Gallery.

- La Vierge à l'Enfant avec des donateurs, 1533-1535, huile sur toile, 55 × 87 cm, J. Paul Getty Museum

- La Sainte Famille avec les saints Jérôme, Anne et Joachim, 1534, huile sur toile, 69 × 87,5 cm, Florence, galerie des Offices.

- L'Adoration des bergers, ca. 1534, huile sur toile, 147 × 106 cm, pinacothèque Tosio Martinengo, Brescia

- Portrait d’homme, v. 1535, 118|105, Rome, Galerie Borghese.

- La Sainte Famille dite aussi La Reconnaissance divine de l'enfant Jésus, v. 1537, huile sur toile, 150 × 237 cm, Paris, Musée du Louvre.

- Madone du Rosaire, 1539, huile sur toile, 384 × 264 cm, Cingoli, Pinacothèque municipale.

- Vierge à l’Enfant avec des saints dite Pala de l'hallebarde, 1539, Ancône, Pinacoteca civica « Francesco Podesti ».

- Portrait d’homme au feutre, 1541, huile sur carton, 57,8 × 46,5 cm, Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada[4].

- Febo da Brescia, 1543-1544, huile sur toile, 82 × 78 cm, pinacothèque de Brera, Milan

- Laura da Pola, 1543-1544, huile sur toile, 90 × 75 cm, pinacothèque de Brera, Milan

- Portrait d’homme avec des gants, 1543 (?), huile sur toile, 90 × 75 cm, pinacothèque de Brera, Milan

- Pietà, 1545, huile sur toile, 185 × 150 cm, pinacothèque de Brera, Milan

- Portrait d’homme, 1541, huile sur toile, 55 × 44,5 cm, San Francisco, musée des beaux-arts.

- Offrande de saint Antoine ou Saint Antoine faisant l'aumône, 1542, huile sur toile, 332 × 235 cm, Venise, église SS Jean et Paul.

- Le Baptême du Christ, 1544-1549, Lorette, Pinacothèque du palais Apostolique.

- Le Sacrifice de Melchisedech, 1545-1550, Lorette, Pinacothèque du palais Apostolique.

- Madone et saints, 1546, Venise, église San Giacomo dell’Orio.

Lorette et dans les Marches

- La Vierge à l’Enfant avec des saints, 1548, Mogliano, église Santa Maria della Piazza.

- Le Christ et la femme adultère, 1548-1550, Lorette, Pinacothèque du palais Apostolique.

- L'Adoration de l’Enfant, 1548-1550, Lorette, Pinacothèque du palais Apostolique.

- L'Adoration des mages, 1548-1555, Lorette, Pinacothèque du palais Apostolique.

- Saint Michel archange repoussant Lucifer, 1550 ca, Lorette, Pinacothèque du palais Apostolique.

- L'Assomption, 1550, Ancône, église San Francesco alle Scale.

- La Présentation au Temple, 1555, huile sur toile, 170 × 157 cm, Lorette, Pinacothèque du palais Apostolique.

Hors des Marches

- Portrait du frère Gregorio Belo de Vicence, 1547, huile sur toile, 87 × 71 cm, New York, Metropolitan Museum of Art.

- L’Arbalétrier, 1551, Rome, Pinacoteca Capitolina.

- Portrait de vieillard, attribué, ca 1552, huile sur toile, 93 × 72 cm, Saint-Pétersbourg, Ermitage.

- L'Évanouissement de la Vierge pendant le transport du Christ au tombeau, huile sur toile, Strasbourg, musée des beaux-arts.

Le Polyptyque monumental de saint Dominique, Musée civique de la Villa Colloredo Mels à Recanati, 1508

Le Polyptyque monumental de saint Dominique, Musée civique de la Villa Colloredo Mels à Recanati, 1508 Christ portant La Croix, Louvre

Christ portant La Croix, Louvre Noces Mystiques de sainte Catherine, Accademia Carrara, Bergame

Noces Mystiques de sainte Catherine, Accademia Carrara, Bergame Christ et la femme adultère (deux versions existent, la première au Louvre, la seconde à Lorette au Palais apostolique.

Christ et la femme adultère (deux versions existent, la première au Louvre, la seconde à Lorette au Palais apostolique. La sainte Famille avec Anges et Saints. Louvre

La sainte Famille avec Anges et Saints. Louvre

Notes et références

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Lorenzo Lotto » (voir la liste des auteurs).

- Linda Murray, La Haute Renaissance et le maniérisme, Paris, Editions Thames & Hudson, , 287 p. (ISBN 2-87811-098-6), pp. 94-97.

- Marie-Eve Cousineau, « Les coups de cœur de monsieur le directeur », L’actualité, , sur lactualite.com (lire en ligne)

- Cf. François Duret-Robert, Le Louvre sommé de rendre un tableau, « Connaissance des Arts », n° 389-390, juillet-août 1980, page 19.

- « Portrait d'homme au feutre », sur www.beaux-arts.ca (consulté le )

Bibliographie

- (it) Arcangeli, Pittori nelle Marche fra '500 e '600, catalogue, Urbino, 1979.

- (it) Brown D. A., P. Humfrey P., Lucco M. (dir.), Lorenzo Lotto. Il genio inquieto del Rinascimento, catalogue de l’exposition, Bergame, 1998.

- (it) Giulio Carlo Argan, Storia dell’arte italiana, Florence, 1968.

- Sylvie Chesnay, « Lorenzo Lotto », Connaissance des Arts, no 125 H.S., .

- (it) Colalucci, Lotto, Florence, 1994 (ISBN 8809761871).

- (it) Cortesi Bosco, Gli affreschi dell’oratorio Suardi. Lorenzo Lotto nella crisi della Riforma, Bergame, 1980.

- (it) Gentili, I giardini della contemplazione. Lorenzo Lotto 1503 – 1512, Rome, 1985.

- Luigi Lanzi, Histoire de la peinture en Italie : depuis la renaissance des beaux-arts jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, Seguin, Paris, 1824.

- (it) Mariani Canova, L’opera completa di Lorenzo Lotto, Milan, 1975.

- (it) Mascherpa, Lorenzo Lotto a Bergamo, Milan, 1971.

- (it) Giorgio Vasari, Le Vite, 1568, p. 156.

- (it) Zampetti Pietro, Lorenzo Lotto, Milan, 1965.

- Mauro Zanchi :

- (it) Lorenzo Lotto e l'immaginario alchemico- Le "imprese" nelle tarsie del coro della Basilica de S. Maria Maggiore in Bergamo, Bergame, Clusone, 1997.

- (fr) Lorenzo Lotto et l’imaginaire alchimique : les imprese dans les marqueteries du chœur de la basilique de S. Marie Majeure à Bergame, Ferrari, Bergame, 1998.

- (it) La Bibbia secondo Lorenzo Lotto. Il coro ligneo della Basilica di Bergamo intarsiato da Capoferri, Bergame, 2006 (ISBN 88-87489-46-7).

- (it) Lotto. I simboli, Florence, Giunti, 2011 (ISBN 88-09-76478-1).

- (it) In principio sarà il Sole. Il coro simbolico di Lorenzo Lotto, Florence-Milan, Giunti, 2016 (ISBN 978-88-09-83057-8).

- (it) Zuffi, Lotto, Milan, 1992 (ISBN 8843543652).

- Catalogue de l'exposition Lorenzo Lotto : 1480-1557, Galerie nationale du Grand Palais, du au , RMN, Paris, 1998.

Liens

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- J. Paul Getty Museum

- Musée des beaux-arts du Canada

- (en) Art UK

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en + de) Collection de peintures de l'État de Bavière

- (en) Grove Art Online

- (da + en) Kunstindeks Danmark

- (es + en) Musée du Prado

- (de + en) Musée Städel

- (en + es) Musée Thyssen-Bornemisza

- (en) MutualArt

- (en) National Gallery of Art

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (de + en + la) Sandrart.net

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) MusicBrainz

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :