Musée de Capodimonte

Le musée de Capodimonte (en italien Museo nazionale di Capodimonte) est l'un des musées les plus importants de Naples, et l'un des plus grands musées d'Italie. Il se situe au 1, via Miano, à l'intérieur du parc homonyme, au sein de l'ancien palais (Reggia di Capodimonte) édifié pour Charles de Bourbon, roi de Naples, par l'architecte romain Antonio Canevari.

| Nom local |

(it) Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte |

|---|---|

| Type |

Musée national (d), bien immobilier, musée d'art, musée national italien (d), musée d'art moderne (d) |

| Ouverture | |

| Dirigeant |

Sylvain Bellenger |

| Surface |

Une centaine de salles |

| Visiteurs par an |

76 240 () |

| Site web |

| Architecte |

|---|

Comptant une centaine de salles, le musée abrite des galeries d'art ancien, une d'art contemporain et un appartement historique. Pinacothèque de premier plan, elle conserve et expose des œuvres, entre autres, de Giovanni Bellini, Sandro Botticelli, Le Caravage, Parmiggiano, Luca Giordano, Annibale Carracci, Artemisia Gentileschi, Francisco de Goya, Simone Martini, Masaccio, Titien, Le Greco...

On y trouve également une grande collection de céramiques et de majoliques, et, à l'extérieur, un jardin botanique et le pavillon de chasse originel.

En 2017, le musée a enregistré 262 440 visiteurs[1], se classant 28e parmi les 30 musées d'État les plus visités d'Italie[2].

Historique

En 1738, le roi de Naples et de Sicile Charles de Bourbon (plus tard roi d'Espagne sous le nom de Charles III) décide d'ériger un pavillon de chasse (casino di caccia) sur la colline de Capodimonte, au nord de sa capitale. Très vite, il s'oriente finalement vers la construction d'un véritable palais, la Reggia di Capodimonte, d'après les plans d’Antonio Canevari et de Giovanni Antonio Medrano (l'architecte du Teatro San Carlo de Naples) : le monarque estimait en effet d'une part que son palais de Portici était trop petit pour accueillir l'ensemble de sa cour, et d'autre part qu'il avait besoin d'un lieu suffisamment vaste pour héberger la fabuleuse collection d'art héritée de sa mère[3], Élisabeth Farnèse, dernière descendante de la famille ducale de Parme. La vocation muséale de Capodimonte est donc présente dès l'origine.

Les travaux avancent lentement et se poursuivront tout au long du siècle en raison des difficultés d'acheminement des matériaux issus des carrières de Pianura, à l'ouest de Naples, mais dès 1758, les collections sont transférées dans la partie existante du palais. En 1760, Ferdinand IV confie à l'architecte Ferdinando Fuga l'agrandissement du palais et l'aménagement du parc.

En 1780, Capodimonte accueille le sculpteur Antonio Canova, tandis qu'en 1787, sur les conseils de Jakob Philipp Hackert, est créé un laboratoire de restauration des peintures confié à Federico Anders (it).

Pendant la révolution de 1799, le roi Ferdinand IV s'enfuit à Palerme en emportant les pièces plus précieuses des collections ; le palais est occupé par les troupes du général Championnet et les collections d'art restantes sont pillées.

Entre 1806 et 1815, pendant l'occupation française, la Reggia est privée de sa fonction muséale et devient la résidence exclusive des rois de Naples, Joseph Bonaparte (1806-1808) et Joachim Murat (1808-1815). Pendant leurs règnes, les objets d'art sont transférés au musée archéologique de Naples.

Après 1815, Ferdinand IV, revenu de son exil sicilien, redonne à Capodimonte sa fonction résidentielle et relance les travaux dans le parc et le palais : ceux-ci sont exécutés par de nombreuses artisans, peintres et sculpteurs, qui œuvrent en particulier dans le Salone delle Feste. Lorsqu'en 1825 François Ier accède au trône, la poursuite des travaux est confiée à l'architecte de la maison royale Antonio Niccolini. De 1826 à 1836, celui-ci réalise ainsi l'escalier monumental extérieur qui relie le Tondo di Capodimonte au palais, mais également la façade ouest (1828), la palazzina dei Principi pour les membres de la famille royale, le jardin à l'anglaise , et les décorations de la salle de bal et du Salottino pompeiano.

Après l'invasion du royaume par les Piémontais et la chute des Bourbons en 1861, Capodimonte devient palais de la maison de Savoie. De nouvelles pièces sont ajoutées aux collections d'art, Domenico Morelli se chargeant des nouvelles acquisitions. Les Savoie ajoutent également une très importante collection d'armes historiques, notamment d'armes à feu. En 1866, le boudoir de la reine Marie-Amélie de Saxe est transféré à Capodimonte depuis le palais de Portici, et en 1877 un pavement en marbre d'époque romaine y est transféré depuis une ville romaine de Capri, la villa Jovis.

La monarchie abolie, le palais devient musée national en 1950, et de nombreux objets y sont rapportés depuis le Musée national pour y être exposés. Le musée est officiellement inauguré en 1957. Par la suite, il s’enrichit de nouvelles collections : en 1958, la collection De Ciccio, riche en arts appliqués, et la collection de dessins et estampes, ainsi que de nombreuses œuvres des églises de la ville, sont transférées au palais de Capodimonte à des fins de conservation.

Fermé pour d'importants travaux de restructuration, le musée de Capodimonte prête plusieurs de ses œuvres les plus importantes au musée du Louvre à Paris pour une exposition organisée du 7 juin 2023 au 8 janvier 2024[4].

Description

Le Musée national de Capodimonte s'étend sur les trois niveaux du palais et la disposition des œuvres résulte des travaux initiés des années 1980 à 1999. Au rez-de-chaussée, mais également au sous-sol, des services destinés aux visiteurs et quelques salles d'enseignement, sur la mezzanine se trouve le Cabinet des Dessins et Estampes, les œuvres privées du xixe siècle, au premier étage se trouve la Galerie Farnèse, la collection Borgia, l'Appartement Royal, la collection de Porcelaines, la collection de Ciccio et le manège militaire Farnèse-Bourbon[5], au deuxième étage la Galerie Napolitaine, la collection d'Avalos, la salle des Tapisseries d'Avalos et la section d'art contemporain[6] : cette dernière continue également au troisième étage où se trouvent également la Galerie du xixe siècle et la galerie photographique.

Rez-de-chaussée, sous-sol et mezzanine

Au rez-de-chaussée, on trouve les services pour les visiteurs tels que billetterie, librairie, cafétéria et vestiaire : s'y trouve également un auditorium pouvant accueillir des conférences, des projections, des traductions et des concerts, agrémenté de deux tapisseries de la collection d'Avolos. Dans l'atrium, devant l'escalier d'honneur, Jupiter frappant les Titans, une sculpture en biscuit de Filippo Tagliolini (it).

Premier étage

██ Galerie Farnèse

██ Collection De Ciccio

██ Arsenal des Farnèse et des Bourbons

██ Appartement royal

██ Collection Borgia

██ Salon de Porcelaine

██ Galerie des Porcelaines

Le premier étage est divisé entre les espaces de la galerie Farnèse et de l'Appartement Royal. La galerie Farnèse comprend les salles 2 à 30, où est conservée la collection Farnèse, à l'exception de la pièce 7, consacrée à la collection Borgia, et 23. Les salles 31 à 60, auxquelles s'ajoute la pièce 23, abritent la partie de l'Appartement Royal, caractérisée par les pièces 35 et 36 consacrées à la Galerie de la porcelaine, des pièces 38 à 41 consacrées à la collection De Ciccio et les salles allant de 46 à 50 réservées à l'arsenal des Farnèse et des Bourbons.

Galerie Farnèse

La collection Farnèse donne son nom à la galerie du même nom et toutes les œuvres sont classées par région d'origine de façon chronologique : la collection a été créée au milieu du xvie siècle par le pape Paul III, qui avait recueilli dans son palais de Campo de' Fiori à la fois des œuvres anciennes, en particulier des statues provenant de vestiges archéologiques de la région de Rome et des thermes de Caracalla, et des peintures modernes, composées pour la plupart d’artistes tels que Raphaël, Del Piombo, Le Greco et Titien. Avec Ottavio Farnese et son fils Alessandro, au cours du dix-septième siècle, la collection s’enrichit de nombreuses pièces, notamment grâce au don, en 1600, de Fulvio Orsini au cardinal Odoardo et à la confiscation, en 1612, des avoirs de certains membres de l’aristocratie de Parme et de Piacenza, tenus pour responsable d'une conspiration l'année précédente contre Ranuccio I Farnese. Ainsi, des œuvres d'artistes tels que Correggio et Parmigianino rejoignent la collection, parallèlement aux achats effectués dans les palais romains.

Collection Borgia

La salle 7 abrite la collection Borgia : c’est une collection achetée en 1817 par Ferdinand Ier, propriété du cardinal Borgia, réunie au cours du xviiie siècle grâce aux diverses missions catholiques du monde. Elle comprend de nombreux témoignages artistiques et des collections disparates, comme celles orientales et exotiques.

Appartements royaux

Les pièces 31 à 60, auxquelles s'ajoute la pièce 23 (ancienne salle à manger), à l’exclusion des chambres 35 et 36, des appartements 38 à 41 et des appartements 46 à 50, abritent les appartements royaux.

En partie modifiés dans leur aspect d'origine, à la fois architecturalement et dans leur ameublement, ces appartements ont accueilli les souverains napolitains de la maison de Bourbon, les rois de la période impériale et la famille des ducs d'Aoste.

La salle 31, dit Salone della Culla car elle abritait une crèche offerte par des sujets napolitains à la famille royale pour la naissance de Vittorio Emanuele III de Savoie, a la particularité d'avoir un sol réalisé en marbre provenant d'une villa romaine de Capri, la Villa Jovis. La salle 42, le Salone delle Feste, a initialement été conçu pour abriter les œuvres de la collection Farnèse, avant d'être transformé pour remplir les fonctions de représentation de la famille royale : c’est l’une des rares salles à conserver son aspect d’origine, avec des décorations de style néoclassique, un sol en marbre et des lustres en cristal. La salle 52 abrite le Salon de porcelaine : c'est un salon composé de plus de trois mille pièces de porcelaine réalisées pour la reine Marie-Amélie entre 1757 et 1759 par Giovanni Battista Natali (it), initialement placé dans le palais de Portici et transféré en 1866 à Capodimonte dans une pièce adaptée. La salle 56, créée par Annibale Sacco avec un goût néoclassique évident, prend le nom de Salone Camuccini et est ainsi nommée en raison de la présence d'œuvres picturales créées par Vincenzo Camuccini, auxquelles se joignent d'autres artistes tels que Pietro Benvenuti. et Francesco Hayez : il contient également un bon nombre de statues. Toutes les salles conservent un grand nombre de peintures des auteurs les plus divers tels que Alexandre-Hyacinthe Dunouy ,Claude Joseph Vernet, Antonio Jol, Francisco de Goya, Angelika Kauffmann et Giacinto Gigante, ainsi que de nombreux meubles tels que porcelaine, vases, crèches, instruments de musique, canapés, lustres et cheminées, présentés dans des environnements représentatifs.

Salon des fêtes.

Salon des fêtes. Salone della Culla.

Salone della Culla..jpg.webp) Appartement royal.

Appartement royal..jpg.webp) Salle de bal.

Salle de bal. Salon de porcelaine.

Salon de porcelaine.

Galerie de Porcelaine

Dans les salles 35 et 36, la galerie dite de la porcelaine : composée de plus de trois mille pièces, dont seule une petite partie, plus représentative, des services de production de porcelaine italiens et européens, est exposée. On y trouve de la porcelaine des manufactures de Capodimonte, de Meissen, de Sèvres, avec quelques pièces décorées à Naples, Vienne et Berlin. Toutes les œuvres proviennent de la collection des Bourbons ; jusqu'en 1860, ces pièces étaient normalement utilisées. Plus tard, à partir de 1873, à l'initiative de Vittorio Emanuele III, commença un travail sur la création d'un musée de la porcelaine, dirigé par Annibale Sacco.

Collection De Ciccio

La collection De Ciccio est hébergée dans les salles 38, 39, 40 et 41: il s’agit d’une collection, ordonnée selon la disposition originale, d’environ 1 300 pièces, principalement des arts appliqués, y compris des peintures et des sculptures, mais également des bronzes, ivoires, majoliques, porcelaines et découvertes parfois archéologiques, donnés au Musée de Capodimonte en 1958 par le collectionneur Mario De Ciccio, qui les avait rassemblés pendant une cinquantaine d'années d'acquisitions entre Naples, Palerme et divers marchés internationaux.

Armurerie Farnèse et des Bourbons

Dans les salles 46, 47, 48, 49 et 50, sont exposées les collections des manèges Farnèse et Bourbon : il y a environ quatre mille pièces dont la première préparation remonte à 1958 et dont elles conservent l'aspect d'origine.

Deuxième étage

Le deuxième étage est divisé entre les espaces de la galerie napolitaine et de la collection d'art contemporain : les salles 61 à 97, à l'exception de la salle 62 sont consacrées à l'art napolitain du xiiie au xviiie siècle, la salle 62 étant consacrée aux Tapisseries d'Avalos. Les salles 98 à 101 abritent la collection d'Avalos, tandis que l'art contemporain occupe deux salles, et se poursuit au troisième étage.

Galerie Napolitaine

La galerie napolitaine est composée de quarante-quatre salles de peintures, mais aussi de sculptures et de tapisseries, réalisées par des artistes napolitains ou du moins des personnalités non locales mais ayant travaillé ou envoyé des œuvres dans la ville et ayant influencé l'école locale entre les treizième et dix-huitième siècles. La collection a commencé au début du xixe siècle, à la fois après la suppression des monastères pendant la période de domination napoléonienne et par les émissaires Bourbons à la recherche d'œuvres à inclure dans la collection royale, qui se poursuivra en 2008 grâce à de nombreuses acquisitions de l'État, des dons ou, comme ce fut le cas entre 1970 et 1999, à des fins de précaution, notamment pour les œuvres conservées dans des églises fermées ou, en tout cas, peu gardées.

Salle des Tapisseries

.jpg.webp)

La salle 62, également connue sous le nom de Sala degli Arazzi, abrite sept tapisseries illustrant la bataille de Pavie, exécutées entre 1528 et 1531, inspirées des dessins de Bernard van Orley et de textiles à Bruxelles. Les États généraux de Bruxelles en firent don à l'empereur Charles V de Habsbourg en 1531. En 1571, ils firent partie de la collection de Francesco Ferdinando d'Ávalos (en). En 1862, ils furent offerts en cadeau à l'État italien par Alfonso d'Avalos et de là transférés au musée Capodimonte.

Les sept œuvres sont intitulées :

- Avancée de l'armée impériale et attaque de la cavalerie française dirigée par François Ier ;

- Défaite de la cavalerie française ; l'infanterie impériale s'empare de l'artillerie ennemie ;

- Capture du roi français François Ier ;

- Invasion du camp français et évasion des femmes et des civils à la suite de François Ier ;

- Invasion du camp français : les Suisses refusent d'avancer malgré l'intervention de leurs dirigeants ;

- Évasion de l'armée française et retraite du duc d'Alençon au-delà du Tessin ;

- Sortie des assiégés et route des Suisses qui se noient en nombre dans le Tessin.

- Tapisseries de la bataille de Pavie

Bataille de Pavie.

Bataille de Pavie. Fuite des Français à Pavie.

Fuite des Français à Pavie.

Collection d'Avalos

Les salles 98, 99, 100 et 101 abritent la collection d'Avalos, collection privée créée au xviie siècle par le prince de Montesarchio Andrea d'Avalos, qui a rassemblé et commandé l'une des plus importantes œuvres d'artistes napolitains du xviie siècle. Elle a été donnée à l'État italien, puis au musée Capodimonte en 1862 : une partie de la collection est distribuée dans les quatre salles du musée, conformément à la disposition originale.

Art contemporain

La collection d'art contemporain a été inaugurée en 1996, mais le musée avait déjà accueilli des expositions sur ce genre auparavant.

Troisième étage

Le troisième étage abrite la suite de la collection d'art contemporain, la galerie du XIXe siècle et la section photographique .

Les collections

La grande richesse des collections de peinture du musée est due d'une part à la présence des tableaux provenant de la collection Farnèse et de l'autre aux œuvres des artistes napolitains rassemblées dans la galerie de peinture napolitaine, la plus exhaustive au monde pour cette école de peinture majeure. Parmi les principaux artistes représentés dans les collections on trouve Masaccio, Andrea Mantegna, Pinturicchio, Sandro Botticelli, Giovanni Bellini, Filippino Lippi, Raphaël, Lorenzo Lotto, Sebastiano del Piombo, Andrea del Sarto, Giulio Romano, Dosso Dossi, Le Corrège, Bronzino, Le Parmesan, Pontormo, Rosso Fiorentino, Titien, Pieter Bruegel l'Ancien, El Greco, Guido Reni, Anton Van Dyck, Le Lorrain, Sebastiano Ricci, Claude Joseph Vernet, Angelika Kauffmann, Francisco de Goya.

Parmi les artistes actifs à Naples regroupés dans la galerie napolitaine, sont représentés Simone Martini, Colantonio, Polidoro da Caravaggio, Giorgio Vasari, Le Caravage, Battistello Caracciolo, Artemisia Gentileschi, Massimo Stanzione, José de Ribera, Salvator Rosa, Mattia Preti, Francesco Solimena, Corrado Giaquinto, Francesco de Mura, Gaspare Traversi.

Quelques œuvres

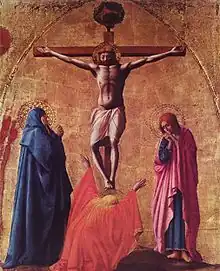

- Masaccio : Christ en croix

- Masolino :

- Fondation de Sainte Marie Majeure

- Ascension de la Vierge

- Niccolò di Tommaso : Polyptyque pour Sant'Antonio Abate (1371)[7].

- Brueghel l'Ancien :

- Botticelli : La Vierge à l'Enfant et deux Anges

- Parmiggiano :

- Antea

- Portrait de Galeazzo Sanvitale

- Lucrèce

- Sainte Famille avec le jeune Saint Jean

- Raphaël :

- Portrait du cardinal Alessandro Farnese

- Partie du Retable Baronci : Christ entre chérubins et la Vierge

- Madone du Divin Amour

- Bronzino : Portrait de femme

- Rosso Fiorentino :

- Titien :

- Giovanni Bellini : Transfiguration du Christ

- Jacopo de Barbari : Portrait de Luca Pacioli

- Le Corrège :

- La Zingarella

- Mariage mystique de Sainte Catherine

- Mantegna :

- Portrait de Francesco Gonzaga

- Sant'Eufemia

- Joachim Bueckelaer :

- El Greco :

- Ribera :

- Silène ivre

- Saint Jérôme et l'Ange de justice

- Annibale Carrache :

- Le Choix d'Hercule

- Renaud et Armide

- La Vision de Saint Eustache

- Le Caravage : La Flagellation du Christ

- Artemisia Gentileschi : Judith décapitant Holopherne

- Vigée Le Brun :

- Marie Thérèse de Bourbon, reine de Naples

- Portrait de la princesse Marie-Christine de Bourbon-Siciles

- Marie Louise des Deux-Siciles

- François Ier de Bourbon, roi des Deux-Siciles

- Angelica Kauffmann : Portrait de la famille de Ferdinand IV

- François Gérard :

- Goya :

Crucifixion, Masaccio, vers 1426.

Crucifixion, Masaccio, vers 1426. Assomption de la Vierge, Masolino da Panicale, vers 1428.

Assomption de la Vierge, Masolino da Panicale, vers 1428. Prélat de la maison Gonzague, Andrea Mantegna, vers 1461.

Prélat de la maison Gonzague, Andrea Mantegna, vers 1461..jpg.webp) La Vierge à l'Enfant et Deux anges, Sandro Botticelli, vers 1469.

La Vierge à l'Enfant et Deux anges, Sandro Botticelli, vers 1469. Portrait de Luca Pacioli, Jacopo de' Barbari, 1495.

Portrait de Luca Pacioli, Jacopo de' Barbari, 1495. Part du Retable Baronci, Raphaël, vers 1501.

Part du Retable Baronci, Raphaël, vers 1501._-_ritratto_di_Galeazzo_Sanvitale_(1524)_-_Museo_di_Capodimonte_Napoli.jpg.webp)

Antea, Le Parmesan, vers 1527.

Antea, Le Parmesan, vers 1527.

Danaë, Titien, vers 1546.

Danaë, Titien, vers 1546.

La Flagellation du Christ, Le Caravage, 1607.

La Flagellation du Christ, Le Caravage, 1607.

.jpg.webp) Atalante et Hippomène, Guido Reni, vers 1619.

Atalante et Hippomène, Guido Reni, vers 1619. Silène ivre, Jose de Ribera, 1626.

Silène ivre, Jose de Ribera, 1626._-_Ritratto_di_Maria_Luisa_di_Parma.jpg.webp) Marie-Louise de Parme, Goya, fin XVIIIe.

Marie-Louise de Parme, Goya, fin XVIIIe.

Articles connexes

Références

- « Visitatori e Introiti di Musei Monumenti e Aree Archeologiche Statali - ANNO 2017 » (consulté le )

- « Rilevazione 2017 - Top 30 Visitatori Istituti a pagamento » (consulté le )

- Les Parmesans considèrent qu'il s'agit d'un pillage, Charles ne règnera que quatre ans sur le duché de Parme avant de conquérir le Royaume des Deux-Siciles et d'emmener toutes les œuvres dont regorgeait Parme.

- Éric Biétry-Rivierre, « Venu de Naples, le trésor des Farnèse se déploie au Louvre », Le Figaro, supplément Le Figaro et vous, , p. 30 (lire en ligne).

- « Sapio ».

- « Sapio ».

- (en) Biographie Musée Thyssen Bornemiscza.

Sources

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Museo di Capodimonte » (voir la liste des auteurs).

_006.JPG.webp)

_003.JPG.webp)