Les Marches

Les Marches est une ancienne commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Les Marches | |

.JPG.webp) Hameau et lac de Saint-André aux Marches en hiver. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Savoie |

| Arrondissement | Chambéry |

| Intercommunalité | Communauté de communes Cœur de Savoie |

| Maire délégué | Christine Carrel |

| Code postal | 73800 |

| Code commune | 73151 |

| Démographie | |

| Gentilé | Marcherus |

| Population | 2 653 hab. (2016 |

| Densité | 173 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 30′ 00″ nord, 6° 00′ 06″ est |

| Altitude | Min. 244 m Max. 1 115 m |

| Superficie | 15,35 km2 |

| Élections | |

| Départementales | Montmélian |

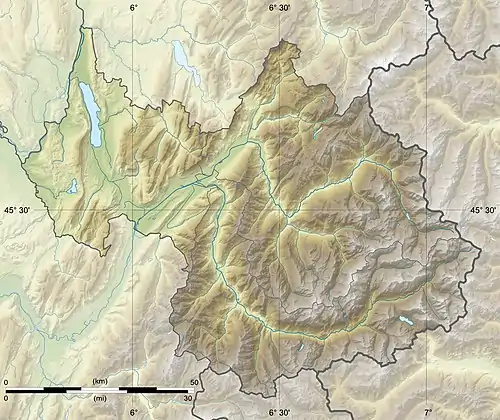

| Localisation | |

Le 1er janvier 2019, elle fusionne avec la commune de Francin pour former la commune nouvelle Porte-de-Savoie, dont elle devient commune déléguée.

Le territoire compte le hameau de Saint-André-les-Marches situé sur les hauteurs du lac de Saint-André et fait partie des trois communes du vignoble d'Apremont.

Géographie

Les Marches sont un village de vallée, implanté à la jonction des grands axes de communication que sont le Grésivaudan, la Combe de Savoie et la Trouée des Marches, à la limite du Dauphiné et de la Savoie. La commune est située dans la vallée du Grésivaudan (par définition, la vallée de l'Isère) puisque la rivière Isère coule sur son territoire.

.jpeg.webp)

Ce territoire, de 1 535 hectares, est situé entre 254 m et 1 134 m d’altitude. Son relief est caractérisé par trois types de formes naturelles, façonnées pendant le Quaternaire et la période historique.

Tout d’abord, depuis un million d’années, les quatre grandes glaciations ont creusé les larges vallées de la Cluse de Chambéry, de la Combe de Savoie et du Grésivaudan (l’Isère). La dernière grande glaciation, celle de Würm, a laissé sur la commune des Marches, il y a 13 000 ans, un relief typique du Quaternaire alpin : les moraines glaciaires. Les anciennes moraines, qui représentent 25 à 30 % du territoire, forment au nord-est de la commune le « Seuil des Marches ». Des communes limitrophes de Myans et de Francin il s’étend en talus aux bords escarpés surplombant la vallée de l’Isère de 30 à 40 mètres. C’est sur cette colline naturelle que se trouvent les plus anciennes traces d’occupation humaine.

La plaine alluviale de l’Isère, qui occupe la moitié sud-est de la commune est un espace plat, voué à l’agriculture. Occupée par des lacs postglaciaires au XIe millénaire avant aujourd’hui, puis par des étangs et des marécages, ce n’est qu’au XIXe siècle que la plaine est drainée et l’Isère endiguée.

Enfin, le tiers nord-ouest de la commune est composé des éboulis historiques du mont Granier. Qu’il se soit éboulé en une fois (catastrophe du ) ou en plusieurs fois (époques préhistoriques), l’ensemble du volume décroché de la montagne représenterait 500 millions de mètres cubes, répandus dans la vallée sur 30 km2 et sur une épaisseur pouvant atteindre 140 m. C’est dans cette zone que depuis les années 1970 se sont constitués les vignobles AOC d’Apremont et des Abymes. La caractéristique majeure de ce sol est la présence de gros blocs de calcaire urgonien, telle « la Pierre hachée ».

L'« écroulement de la face nord du Mont Granier », est un site géologique remarquable de 66,31 hectares, sur les communes de Apremont, Chapareillan, Entremont-le-Vieux et Les Marches. En 2014, ce site d'intérêt géomorphologique est classé « trois étoiles » à l'« Inventaire du patrimoine géologique »[1].

Toponymie

Les Marches est le nom de la paroisse depuis le XIIIe siècle, prenant le pas sur l'ancienne appellation de Mûr[2].

Du germanique Marka, « frontière », traduit en latin médiéval en marca ou marchala, frontière entre deux peuples gaulois.

En francoprovençal, le nom de la commune s'écrit Le Mârshé (graphie de Conflans) ou (Les) Mârches (ORB)[3].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

La présence humaine débute évidemment après la dernière glaciation (-11 000 ans). Même si la présence humaine n’est pas encore attestée pour les périodes épipaléolithique et mésolithique, on peut toutefois supposer que les moraines étaient fréquentées à cette époque. Les premières traces attestées d’occupation du sol datent du Néolithique, soit 2500 ans av. J.-C. Une pierre à cupules témoigne de cette présence ainsi qu’un site chasséen du IVe millénaire av. J.-C. sur la commune voisine de Francin. Bien plus tard, vers 500 av. J.-C., la tradition ferait s’implanter sur la commune les Allobroges, peuplade celtique du second âge du fer (La Tène). Toujours suivant la tradition locale, de nombreux toponymes seraient issus du vocabulaire celtique : Seloge, la rivière de Bondeloge, le toponyme Nant, la racine Meillan (Myans, Montmélian). En 120 av. J.-C., les Romains conquirent l’Allobrogie, qui au tout début fit partie de la cité de Vienne (province de Narbonnaise). Puis au IVe siècle, elle fut divisée entre les cités de Vienne, de Genève et de Grenoble. C’était à cette dernière que fut rattaché le territoire de l’actuelle commune de Les Marches. Un site gallo-romain a été fouillé en 1977 par le GRACS. Les fouilles ont démontré l’existence d’une villa, bâtie au Ier siècle av. J.-C., étendue au IIe (creusement de puits vers l’an 150), et abandonnée au milieu du IIIe siècle (aux alentours de l’an 259). Les « invasions barbares » amenèrent, à partir de l’année 443, l’installation en Savoie et plus particulièrement, sur la commune de Les Marches, de 25 000 Burgondes. Mais cette Burgondie sera annexée une première fois par les Francs de Clovis en 534, puis une deuxième fois par les Francs de Charlemagne en 771. Le territoire repassa au IXe siècle aux mains d’un « Royaume de Bourgogne », puis fut intégré au Saint-Empire romain germanique de Conrad II en 1033.

Période médiévale

_2011.JPG.webp)

L'heure de gloire de Saint-André

À partir du IIIe siècle s’ouvre une période de troubles, qui est favorable à la christianisation : les évangélisateurs, venus de l'évêché de Grenoble, qui fut fondé au IVe siècle, aboutissent rapidement à la création de la paroisse de Saint-Maurice de Murs, ancêtre de la paroisse des Marches actuelle (année 406). Entre le Ve et le IXe siècle est fondé le décanat de Saint-André. Ce décanat, géré par un doyen, est l'une des quatre subdivisions du diocèse de Grenoble et administre une soixantaine de paroisses de la « Savoie Propre »[4].

Saint-André, aujourd’hui un petit hameau de la commune des Marches, sans chapelle, ni église, détruit par l’éboulement du Granier en 1248[4]. L’abbé François Trépier, dans son ouvrage Recherches historiques sur le décanat de Saint-André et sur la ville de ce nom (1879), révèle le premier, avec nombre de détails, toute l’ampleur du Saint-André haut-médiéval[5]. Il s’appuie pour cela sur un document exceptionnel : le cartulaire de saint Hugues, établi entre 1107 et 1132 par l’évêque de Grenoble Hugues de Châteauneuf (1082-1132). Le siège du décanat est transféré à la suite de la catastrophe à Montagnole[6].

Éboulement du Granier

Le 24 novembre 1248 (date conventionnelle), le mont Granier s’effondra formant une coulée de boue de 7 km de large et de 11 km de long. Toute la région fut ravagée et de nombreuses localités disparurent. Parmi elles : Cognin[7], Saint-Pérange, Villard-Gérald, Chat-Villard, Puseis, Reculat, Gentian, Jardinc, la Combe d’Arebold, et l’Aisins. Les chroniqueurs contemporains de la catastrophe (mais pas témoins), tels le dominicain Étienne de Bourbon, le franciscain Fra Salimbene, le bénédictin anglais Mathieu Paris ou encore le dominicain Martin le Polonais, relatèrent de manière divergente l’événement et évaluèrent le nombre de victimes entre 1 000 et 9 000 personnes. La zone dévastée fut appelée depuis lors « les Abymes ».

La période savoyarde, fondation de Les Marches

Se dégageant progressivement de l’emprise du Saint-Empire germanique, une famille de seigneurs mauriennais donna naissance à la dynastie des comtes de Savoie, qui s’affirmèrent à partir du XIIe siècle. En rivalité avec le Dauphiné alors aussi en expansion, la famille de Savoie décida de fortifier ses positions, notamment dans la zone récemment dévastée par le Granier. C’est Amédée V le Grand (1285-1323), qui décida de la création d’un bourg fortifié pour défendre les limites méridionales de la Savoie. De manière logique, ces limites furent appelées « les marches de Savoie », d’où le nom actuel de la commune. De nombreux travaux seront menés à partir de 1301, continués par Aymon le Pacifique (1329-1343), par Amédée VI le Comte Vert (1343-1383) et terminés par Amédée VII le Comte Rouge (1343-1391) pour créer ex nihilo un important château fort et un long bourg fortifié. Y participèrent entre autres Jean Bon, maître maçon, Trolliet, maître charpentier et les terrassiers Belleville et Magant. Le bourg des Marches est ainsi une des dernières « villes neuves » construites en Savoie, avec Conflans et Thônes en 1350. Sa longueur est de 240 m et sa largeur de 70 m.

En tant que frontière de vallée, les Marches furent victimes de toutes les invasions : incursion dauphinoises aux XIVe et XVe siècles ; de 1536 à 1559 invasion des troupes de François Ier ; 1600 – invasion française des troupes d’Henri IV ; 1630 – Richelieu ; 1690 à 1696 puis 1703 à 1713– occupation française ; 1742 à 1749 – occupation espagnole ; 1792 – entrée des troupes révolutionnaires françaises aux Marches. La frontière (et donc la limite de la commune) changea au gré des traités : le traité de Paris de 1355 ; l’accord de 1433 ; le traité du 27 avril 1672 de Saint-Germain-en-Laye ; le traité de Turin du 24 mars 1760 ; le traité de Paris de 1815.

Période sarde puis française

La période sarde (1815-1860) se caractérise par une croissance rapide de la commune : route, chemin de fer, assainissement des zones marécageuses, école, nouvelle église… et l’heure de gloire du sanctuaire de Myans.

Lors de l'Annexion de la Savoie à la France en 1860, le plébiscite organisé à la suite du traité de Turin par Napoléon III sur la question : « La Savoie veut-elle être rattachée à la France ? » donne le « oui » gagnant avec 100 % des suffrages exprimés.

Les Marcherus participeront par la suite à la guerre franco-prussienne de 1870-1871, à la grande guerre de 1914-1918 et en 1939-1945, à la Seconde Guerre mondiale. Le village est libéré en août 1944 par les FTP et les FFI.

Le , un arrêté préfectoral acte la fusion des Marches avec Francin sous la commune nouvelle de Porte-de-Savoie qui est effective le [8].

Politique et administration

Histoire de l'administration

Tout d’abord châtellenie (et marquisat à partir de 1682) regroupant le Bourg des Marches, Myans et Chacusard, le village des Marches fut progressivement découpé en deux paroisses, puis en deux communes.

La paroisse de Myans et de Chacusard, intégrée au tout début aux Marches, devint autonome à partir de 1801 et il fallut attendre 1881 pour que le village se divise en deux communes distinctes : Les Marches et Myans.

Au contraire le hameau de Saint-André appartenant à l’origine à Chapareillan, c’est la convention de Turin (24 mars 1760) qui l’attribue aux Marches.

À noter, Les Marches fut canton sous la Révolution française de 1792 à 1801, rassemblant Chignin, Saint-Jeoire-Prieuré, Saint-Baldoph, Apremont, et Entremont-le-Vieux. Aujourd'hui, la commune appartient au canton de Montmélian.

La commune est membre de la Communauté de communes Cœur de Savoie. Elle appartient au Territoire du Cœur de Savoie, qui regroupe une quarantaine de communes de la Combe de Savoie et du Val Gelon[9].

Liste des maires

Jumelages

![]() Stepps (Royaume-Uni) depuis 2002

Stepps (Royaume-Uni) depuis 2002

Démographie

On peut noter quatre grandes phases démographiques :

- l’époque moderne, de sa fondation jusqu’à la révolution française : la commune connaît une croissance stable et continue, malgré les épidémies, les famines et les invasions. On recense 300 habitants au XIVe, 360 au XVIe et 660 au XVIIIe ;

- l’« âge d’or » du XIXe siècle : en raison de la modernisation, de l’assainissement de la commune ainsi que de l’amélioration de la situation alimentaire savoyarde, — la dernière famine de la Savoie s'étant produite en 1817[10] — la population s’accroît très vite : 1 000 habitants en 1810 et 1 868 habitants en 1865 ;

- le « siècle noir », entre 1860 et 1960, avec une crise démographique et économique : le village perd la moitié de sa population : 1 131 habitants en 1886, 1 007 en 1926 et enfin 909 en 1954 ;

- le « renouveau » : depuis les années 1950, la commune, grâce à la vigne, la zone d’activité et l’attractivité de Chambéry, renoue avec la croissance démographique : 1 108 habitants en 1976 contre 2 526 en 2014.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[11]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[12].

En 2016, la commune comptait 2 653 habitants[Note 1], en augmentation de 8,37 % par rapport à 2010 (Savoie : +3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

.JPG.webp)

Dans les années 1970, le village se spécialise dans la viticulture, profitant d’abord des appellations VDQS (Vin de qualité supérieure), puis à partir de 1973 des labels AOC Apremont, AOC Abymes, et AOC Vins de Savoie. Ainsi, au début du XXIe siècle, la commune des Marches était devenue la première commune viticole de Savoie produisait près de 20 000 hectolitres de vin avec 250 hectares de vignoble. 30 % des sols agricoles de la commune sont ainsi consacrés à la vigne et 90 % de ses exploitations agricoles sont orientées vers la production viticole.

Mais c’est la zone du « plan Cumin », qui représente le poumon économique le plus important des Marches. Décidé en 1968, le projet d’une zone artisanale de 6 hectares n’a cessé, en 25 ans, de se développer dans une perspective de plus en plus ambitieuse sous les maires Roulet, Berthollet, puis Gayet. Le plan Cumin I de 1978 est suivi d’un plan Cumin II de 1986 et 1988, puis d’un plan Cumin III en 1990. La zone comportait en 2005 trente-six entreprises employant plus de 300 personnes.

Le commune fait partie de l'aire géographique de production et transformation du « Bois de Chartreuse », la première AOC de la filière Bois en France[15] - [16].

Jumelages

Les Marches s’est officiellement jumelé avec Stepps, une ville d’Écosse le .

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Parmi les nombreux monuments historiques, outre « le bourg médiéval » et les nombreuses maisons fortes de la commune, l’imposant château des Marches recèle un trésor particulier. C’est sa salle des fêtes. En 1785-1786, le marquis Eugène de Bellegarde rénova la pièce aujourd’hui classée monument historique en raison des fresques et trompe-l’œil peints par les frères Galliari (Fabrizio 1709-1790 et Bernardino 1707-1794) qui venaient de l’Académie de Turin.

Bien que ne faisant plus partie de la commune des Marches le sanctuaire de Myans, est un vestige incontournable de l’histoire marcherue.

Patrimoine culturel

- Au cœur des Abymes, dans le hameau de Saint-André, se trouve le moulin à papier de la Tourne, un des moulins à papier du Duché de Savoie depuis le XIIIe siècle[17].

Patrimoine naturel

.JPG.webp)

La commune des marches possède des atouts naturels reconnus comme les « Abymes » et le lac de Saint-André (de 7-10 ha) qui fait l’objet d’une protection et d’une mise en valeur particulière.

La commune se trouve dans la Réserve naturelle nationale des Hauts de Chartreuse et fait partie du parc naturel régional de Chartreuse.

Personnalités liées à la commune

La plus célèbre des Marcherue est sans doute Adélaïde Noyel de Bellegarde, née le 24 juin 1772 à Chambéry, Duché de Savoie - † - Paris, inhumée au cimetière du Père-Lachaise (11e division), dite « Adèle de Bellegarde », dame de Chenoise[18] - [19]. Elle est la fille du marquis Eugène de Bellegarde (1720-1790). En 1792, avec sa sœur Aurore, elles pactisent avec les révolutionnaires français venus « libérer la Savoie » et montent à Paris. Adèle de Bellegarde se lie alors avec le commissaire conventionnel Marie-Jean Hérault de Séchelles (un des quatre commissaires français chargés de révolutionner la Savoie). Échappant de peu à la guillotine les deux sœurs se lient ensuite d'amitié avec le peintre Jacques-Louis David (1748-1825). Elles posent pour son tableau Les Sabines. Adèle est la belle brune qui nous dévoile son décolleté, tandis que sa sœur Aurore est le personnage d'Hersilie, la Sabine blonde du milieu qui s'interpose entre son époux Romulus et son père Tatius. Le tableau est aujourd’hui exposé au musée du Louvre. Le profil de sa sœur, Aurore de Bellegarde, servit à élaborer la Marianne d’un timbre de La Poste émis entre 1977 et 1982. Redevenue royaliste à la restauration, Adèle mourut le à Paris.

La doyenne des Français en 2022, sœur André, a séjourné 30 ans au château de Les Marches, de 1979 à 2009.

Liste des curés de la paroisse des Marches de 1301 à nos jours

- Rd Jacques Favre (1340-1399)

- Martinus de Mota (...1408...)

- Jean Bouvier (1429 à 1434)

- Jean Arragon (1457 à 1490)

- Aymonet Fabreis (...1494...)

- Pierre Noyel de Bellegarde (…1600…)

- Guillaume d’Oncien (1667 à 1673)

- François Clerc (1686 à 1691)

- Anthelme Velet (1691 à 1715)

- Gaspard Basset (1715 à 1739)

- Antoine Trolle (1740 à 1758)

- Joseph Bataillard (1758 à 1781)

- Claude Louis Gotteland (1781 à 1792)

- Mathias Huysens (1802 à 1803)

- Pierre Fortin (1803 à 1807)

- Joseph Pollet (1807 à 1815)

- Robert Chapperon (1815 à 1860)

- Claude Antoine Vionnet (1860 à 1881)

- Claude Paul Bottero (1881 à 1885)

- Gaspard Marie Martin (1885 à 1912)

- Georges Ménarié-Descotes (1912 à 1922)

- Jean Marie Michellier (1922 à 1952)

- Augustin Martin (1952 à 1966)

- Eugène Ducret (1966 à 1992)

- À partir de Louis Robert (1992) les curés ne résident plus aux Marches.

Voir aussi

Bibliographie

- Association de l'Histoire en Cœur de Savoie, 1000 ans d'histoire en Cœur de Savoie, Neva Éditions, , 1027 p. (ISBN 2-3505-5281-0 et 978-2-35055-281-1, OCLC 1202710836), « Porte-de-Savoie - Les Marches », p. 616-635

- Ghislain Garlatti, Histoire des Marches : à l'ombre du Granier, chronique d'un village de Savoie, Montmélian, La Fontaine de Siloé, coll. « Les Savoisiennes », , 157 p. (ISBN 978-2-84206-343-6, lire en ligne).

- Michèle Brocard, Lucien Lagier-Bruno, André Palluel-Guillard, Histoire des communes savoyardes : Aix-les-Bains et ses environs - Les Bauges - La Chartreuse - La Combe de Savoie - Montmélian (vol. 2), Roanne, Éditions Horvath, , 463 p. (ISBN 978-2-7171-0310-6), p. 300-303. ([PDF] lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel

Notes et références

Notes

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2019, millésimée 2016, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2018, date de référence statistique : 1er janvier 2016.

Références

- Inventaire du patrimoine géologique : résultats, Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, (mis à jour le ), accès le .

- Histoire des communes savoyardes 1984, p. 2000.

- Lexique Français : Francoprovençal du nom des communes de Savoie : Lé Kmoune in Savoué, Bruxelles, Parlement européen, , 43 p. (ISBN 978-2-7466-3902-7, lire en ligne), p. 21Préface de Louis Terreaux, membre de l'Académie de Savoie, publié au Parlement européen à l'initiative de la députée Malika Benarab-Attou.

- Garlatti 2006, p. 21-25 (lire en ligne).

- Chanoine François Trépier, Recherches historiques sur le décanat de Saint-André : pièces justificatives sur Gallica.

- Garlatti 2006, p. 34 (lire en ligne).

- Différente de la ville de Cognin, à plusieurs kilomètres.

- « Arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle de Porte-de-Savoie », Recueil des actes administratifs spécial n°73-2018-103, (lire en ligne [PDF]).

- Direction départementale des Territoires de la Savoie, « Territoire du Coeur de Savoie », sur le site de la Direction départementale des Territoires - observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr (consulté en ), Observatoire des Territoires de la Savoie.

- EOLAS, « La période sarde - Sabaudia », sur www.sabaudia.org (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.

- Information Presse du 5 novembre 2018 : Le Bois de Chartreuse obtient la première AOC Bois en France. Une première dans la filière bois !, site officiel du Bois de Chartreuse.

- Cahier des charges de l’appellation d’origine « Bois de Chartreuse », homologué par l’arrêté du 23 octobre 2018 publié au JORF du 31 octobre 2018, Bulletin officiel du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, n° 2018-46 (.PDF).

- Guide pratique 2013-2014 : la Chartreuse, p. 19.

- Sur l'œuvre de Jacques-Louis David, Les Sabines, elle donne ses traits à Hersilie, à genoux, les bras en croix, au centre de la toile, s'interposant entre son époux Romulus à droite, qui s'apprête à lancer son javelot contre Tatius le père d'Hersilie, qui se protège avec son bouclier ; Source : « Adélaïde Victoire Noyel de Bellegarde », dame de Chenoise, dite « Adèle de Bellegarde », sur roglo.eu (consulté le )

- Article de, « Les héros de votre région. Savoie, les passeurs », 3 pages, paru dans L'Express, édition du 6 juillet 2009.

.JPG.webp)