Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes est une bactérie à Gram positif, du genre Listeria, division des Firmicutes, qui doit son nom à Joseph Lister.

C’est la seule espèce du genre Listeria pathogène pour l’homme, provoquant la listériose. Il s’agit d’un bacille de petite taille, non sporulé, aéro-anaérobie facultatif, intracellulaire facultatif, ubiquitaire (sol, végétaux, eau), possédant une catalase et mobile à 20 °C. Selon certaines études, 1 à 10 % des humains seraient porteurs sains de L. monocytogenes dans leur intestin.

Histoire

Elle a été isolée en 1926, lors d'une épidémie survenue chez les lapins et les cobayes de l'animalerie de l'université de Cambridge. Dès 1953, la transmission par contamination alimentaire, avait été avancée, cependant elle resta ignorée de la plupart des médecins jusqu'en 1981 date à laquelle la transmission alimentaire de la listériose fut mise en évidence.

En , une contamination de vacherins Mont d'Or fut la cause de plusieurs décès[1]. Depuis, les fromages au lait cru sont souvent accusés d'être des produits dangereux. Des mesures d'élevage (interdiction de l'ensilage, des aliments fermentés et des balles enrubannées) et de conservation ont été peu à peu mises en œuvre, avec de nombreux contrôles.

De à , en France, 282 cas ont été diagnostiqués entraînant 63 décès et 22 avortements à cause de langue de porc en gelée et de rillettes[2].

Plus récemment, en 2014, 15 personnes sont décédées au Danemark[3] à cause d'un produit de charcuterie contaminé.

Écologie, rôles pathogènes et épidémiologie

La listériose est une anthropozoonose. Ce germe est répandu chez nombre d’espèces animales, soit comme commensal (intestin des bovidés, oiseaux et même de l’homme), soit comme agent de septicémies avec abcès multiples et monocytoses (élevage de souris, lapins) ou encéphalites (moutons, chèvres). Il est de plus très résistant dans les milieux extérieurs et peut se trouver dans la terre, le foin, les débris végétaux, etc.

Symptômes

La bactérie ingérée dans une nourriture quelconque peut traverser la paroi intestinale et induire divers symptômes tel un état pseudo-grippal[4] apparemment bénin, notamment chez la femme enceinte[5].

Les symptômes sont plus importants :

- Chez le fœtus et le bébé (méningite néonatale notamment, ou fausse couche, ou encore granulomatosis infantiseptica résultant de la contamination transplacentaire permise par deux protéines de la Listeria (appelées InlA et InlB) qui s’apparient à des récepteurs qui sont respectivement la E-cadherine et Met, permettant à la bactérie de se coller au placenta puis de le traverser[6]. Des cas de méningites néonatales seraient, d’après Seeliger, dus à la présence de listérias dans la flore vaginale de la mère. Il semble toutefois que ce commensalisme vaginal n’ait été détecté qu’en Allemagne.

- Chez les adultes ou jeunes immunodéprimés, il est probable qu’on ne repère que le sommet de l’iceberg dont la base est constituée par des infections non détectées, le germe étant peu pathogène pour l’homme normal. L’épidémiologie est mal connue : un commémoratif de contact animal manque dans une bonne moitié des cas.

La période d'incubation est longue (2 à 70 jours, souvent entre 1 et 2 mois) ce qui rend le diagnostic plus difficile. De plus, il n'y a aucun signe extérieur que les aliments sont contaminés.

Caractères bactériologiques

Morphologie

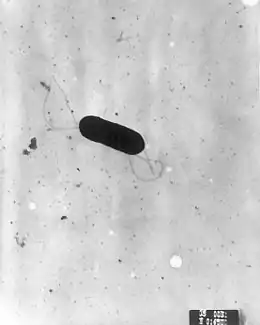

Petits bacilles trapus, 1 à 2 µm sur 0,5 µm, colorés régulièrement, ressemblant à des bacilles pseudodiphtériques avec lesquels il faut éviter de les confondre. Ils s’en distinguent par leur mobilité (mobile par ciliature péritriche) mais celle-ci n’est évidente que dans les cultures faites entre 20 et 30 °C. Dans les colonies R, on peut observer de longues formes filamenteuses.

Culture

- aéro-anaérobie facultatif,

- colonies transparentes de 1 à 2 mm,

- sur gélose au sang : petite zone d’hémolyse bêta,

- sur gélose Aloa : colonies bleu-vertes et halo opaque,

- catalase +,

- ne produit pas de sulfure d’hydrogène,

- se développe à 4 °C et même jusqu’à −2 °C,

- pousse en présence de nalidixine.

Antigènes

Quatre types sérologiques ont été décrits ; les types 1 et 4 sont les plus fréquents.

Pouvoir pathogène expérimental

Le dépôt d’une goutte de culture sur la conjonctive d’un cobaye ou d’un lapin provoque une kératoconjonctivite purulente (signe d’Anton).

Méthodes de diagnostic

Selon les cas, culture du LCS, hémoculture, culture de méconium pour les septicémies néonatales. Il faut connaître les listérias pour éviter d’éliminer les cultures comme « contaminants pseudodiphtériques » ou lactobacilles.

Les obstétriciens demandent souvent des sérodiagnostics pour le dépistage de la listériose en cours de grossesse. La valeur de ces tests sérologiques n’est pas établie. En séro-agglutination, il y a des faux positifs, dus à des antigènes communs entre listérias et staphylocoques ou entérocoques. On ne considère comme significatifs que des taux de 1⁄320 ou plus. Le test de fixation du complément serait plus fiable.

Prophylaxie

Songer à pratiquer une hémoculture dans tout syndrome fébrile, pseudo-grippal, chez une femme enceinte.

Sensibilité

Listeria monocytogenes ne survit pas plus de 30 minutes à +60 °C. La pasteurisation l’élimine des aliments. Mais aux températures de réfrigération, elle continue de se développer contrairement à la plupart des autres bactéries, ce qui est un critère de sélection. Elle résiste plusieurs mois dans le sol. Elle est détruite à un pH inférieur à 4. Ce germe psychrophile est sensible à la plupart des désinfectants : les aldéhydes, les dérivés chlorés, iodés et les ammoniums quaternaires dans les conditions usuelles d’emploi. Elle résiste d’autant mieux que la température est basse et la surface poreuse.

Habitat

On a identifié L. monocytogenes dans au moins 37 espèces de mammifères, domestiquées ou non, et dans au moins 17 espèces d’oiseaux et probablement dans certaines espèces de poissons et de coquillages. On peut isoler L. monocytogenes du sol, et d’autres sources de notre environnement. L. monocytogenes est plutôt résistante ; elle résiste entre autres au gel (elle est psychrotrophe).

Le problème posé par Listeria monocytogenes dans les aliments réfrigérés est sa capacité à se développer à des températures avoisinant 0 °C. Même si la population bactérienne est faible au départ, elle est susceptible d’augmenter lors de l’entreposage et de la distribution et d’atteindre des niveaux significatifs pouvant causer la listériose alimentaire. Elle ne peut pas se développer dans les aliments congelés, mais si la contamination a lieu avant la surgélation, l’organisme peut y survivre et recommencer à se développer lors de la décongélation, atteignant des niveaux dangereux pour la santé humaine. La bactérie peut être hébergée dans le tube digestif de certains mammifères, y compris celui de l’homme, qui peuvent être porteurs sains de la bactérie.

Pathogénicité

L’infection par L. monocytogenes provoque une maladie, la listériose. Il existe de nombreux variants, plus ou moins virulents[7].

Épidémiologie

La période d’incubation peut durer de 2 à 70 jours après l’ingestion de l’aliment, ce qui gêne la recherche rétrospective des aliments mis en cause lors d’un épisode clinique.

Les infections sont isolées ou peuvent être groupées dans le temps et on parle alors d’épidémie de listériose. Dans ce cas, le dispositif de surveillance mis en place en France cherche à identifier l’aliment en cause, ce qui a permis de montrer la responsabilité des charcuteries industrielles (rillettes et langue de porc en gelée) et de certains fromages dans les dernières épidémies.

« La listériose est une maladie rare, dont la fréquence a été diminuée par trois depuis 1987 ; on est passé de 661 cas alors recensés à 458 en 1992 et 228 en 1997 », selon Anne-Marie Vanelle, sous-directrice de l’hygiène alimentaire à la Direction générale de l’Alimentation (DGAL). « Cette diminution régulière est due aux efforts des professionnels, sous l’égide des services de contrôle, notamment grâce au recours généralisé aux méthodes HACCP (Analyse des risques et maîtrise des points critiques), pour la maîtrise du risque Listeria. Les industriels ont fait des efforts gigantesques, mais le risque zéro n’existe pas. Aujourd’hui, nous sommes arrivés à un seuil où les efforts vis-à-vis des matières premières doivent s’accompagner d’une information appropriée, notamment médicale, qui permettra de faire baisser le nombre de cas. »

Selon l'INVS, "Le nombre de listériose diagnostiqués par an en France se situe autour de 300 cas, soit une incidence annuelle de 0,4 cas / 100 000 habitants"[8] et il y a eu 63 décès en 2013[9].

Prophylaxie

Elle nécessitait une prise de conscience du risque, qui est récente (l’hypothèse d’une transmission alimentaire de la maladie n’a été confirmée qu’en 1981. Puis le développement des techniques analytiques a permis de mettre en évidence la présence de Listeria dans la plupart des produits destinés à la consommation humaine.

Depuis, la réglementation a été étoffée et durcie, les contrôles sanitaires renforcés, les techniques d’analyses améliorées.

La prévention passe aujourd’hui par la surveillance (de la fourche à la fourchette en Europe) des aliments susceptibles de transmettre Listeria monocytogenes, avec d’éventuelles décisions de retrait de la consommation. Mais cette approche minimise le risque épidémique.

De façon générale, les aliments les plus à risque sont les aliments crus : les poissons fumés, les graines germées, les charcuteries cuites consommées sans réchauffage, la charcuterie crue, les coquillages et poissons crus et leurs sous-production (tarama, surimi…).

Paradoxalement, et contrairement à ce qui était dit de ce type d’aliment, les fromages élaborés à base de laits crus assurent leur propre défense contre la prolifération de Listeria monocytogenes[1]. La chute de la biodiversité microbienne des fromages à base de laits microfiltrés ou des laits pasteurisés favorise la croissance de Listeria monocytogenes, qui prolifère en cours d’affinage[10] - [11].

Facteurs de transmission

- Le milieu extérieur : sol, eau, végétaux (ensilage). La bactérie peut résister à des séjours de 5 à 12 mois dans l'eau, de 7 mois dans la paille et plus d'un an dans les matières fécales.

- Les produits d’origine animale : lait, œufs, produits dérivés comme les fromages au lait microfiltrés, pasteurisés ou stérilisés, viandes hachées, charcuteries, poissons, plats froids…

- Les porteurs sains, chroniques et les malades.

- Les matières virulentes représentées essentiellement par le placenta, les urines, matières fécales et le liquide cérébrospinal.

- Les porteurs chroniques ou convalescents (par exemple, les femmes ayant présenté un avortement listérien) excrètent encore la bactérie pendant plusieurs semaines.

- De nombreux arthropodes (comme les tiques et les mouches), qui sont porteurs de Listeria et pourraient ainsi jouer le rôle de vecteur.

- Listeria monocytogenes peut exister à l’état naturel dans l’aliment mais, le plus souvent, elle y est apportée par des contacts avec des produits contaminés ou avec des surfaces de manutention, de préparation ou par les instruments et machines servant à la préparation. Dans l’agro-alimentaire (industrie et artisanat confondu), des précautions sont prises pour éliminer Listeria monocytogenes des surfaces et machines utilisées ; l'instauration systématique du protocole HACCP vise notamment à limiter les risques de contamination.

Modes d'action

- Listeria monocytogenes est capable (comme d’autres bactéries : Shigella flexneri…) de résister à la dégradation lysosomiale, par « échappement » des phagosomes (vésicule de phagocytose) : elle produit une hémolysine, la listériolysine (LLO), qui désorganisent la membrane du phagosome. Une fois dans le cytosol, elle peut alors détourner le cytosquelette d’actine à son profit pour se déplacer et se propager vers d’autres cellules en répétant les mêmes actions.

- Deux de ses protéines de surface (InIA et InIB) peuvent se fixer sur des récepteurs spécifiques (E-cadhérine et Met) du placenta, ce qui permet ensuite à la bactérie de le traverser. Il semble que ce soit par ce même processus qu'elle traverse la barrière hémato-encéphalique[12].

- La bactérie passe d’une cellule à l’autre en se propulsant dans la cellule infectée, en crevant la membrane plasmique de l’hôte et de la cible. Elle détourne la machinerie cellulaire et le cytosquelette d’actine pour favoriser la polymérisation des monomères d’actine en une comète qui la propulse. Par exemple C’est grâce à une protéine (ActA) qui est un activateur des facteurs de nucléation de l’actine qui, disposés à la surface de la bactérie, provoque le recrutement et la polymérisation d’actine.

Mode d'action de Listeria Monocytogenes dans les entérocytes

Mode d'action de Listeria Monocytogenes dans les entérocytes

Modes de transmission

Il existe plusieurs modes possibles de transmission de la maladie :

- Direct :

- transmission par voie hématogène (listériose congénitale). Chez l’homme, la transmission de la mère au fœtus (infection amniotique, aspiration de germes situés au niveau du col de l’utérus ou dans le vagin) peut se faire par voie digestive ou par voie respiratoire.

- transmission par contact est possible (contamination d’un fermier au cours d’un vêlage). Cependant, la listériose cutanée est rare.

- transmission par infections nosocomiales, c’est-à-dire les infections transmissibles lors d’actes thérapeutiques.

- Indirect :

- transmission par l’intermédiaire d’un vecteur inanimé comme les produits d’origine animale. Il s’agit alors d’une contamination par voie digestive à l’origine des cas sporadiques ou épidémiques chez l’homme (épidémie de 1992 en France).

- transmission par voie respiratoire des poussières est envisageable, mais elle est rare ; en effet, il est possible que les paysans travaillant dans les bergeries où l’atmosphère est confinée et où un nettoyage régulier n’est pas effectué puissent contracter la listériose.

- transmission par contamination par des tiques porteuses de listeria. Cette transmission est possible, mais rare.

Dépistage

L’infection est identifiée dans le sang, le liquide céphalo-rachidien ou d’autres prélèvements par les laboratoires de bactériologie. Le laboratoire peut alors donner des indications utiles à la thérapeutique. La sérologie est d’un emploi limité.

Des méthodes de typages moléculaires très précises et toujours applicables sont utilisées. Le typage s’effectue sur les protéines et l’ADN. Le typage par les protéines est réalisé par électrophorèse d’isoenzyme (Multilocus enzymes analysis) qui mesure la variation de mobilité électrophorétique d’enzymes (ADH, G6PDH, fumarase…).

Cette méthode permet d’identifier deux groupes de Listeria monocytogenes : le premier avec les souches 1/2 b et 4 b, et le second avec les souches 1/2a et 1/2c.

Le typage par l’ADN utilise des méthodes d’électrophorèse classique après l’action d’enzyme de restriction (EcoRI).

Traitement

Il n’existe pas de vaccination. Celle-ci a été tentée chez les animaux sans résultats satisfaisants. Ces mutants ne produisent pas d’anticorps protecteurs.

La sensibilité des Listeria pour les antibiotiques a peu évolué depuis plusieurs décennies. L’ampicilline et l’amoxicilline gardent toujours leur place et leur association avec les aminosides est fortement bactéricide. Les tétracyclines sont actives et les quinolones ont été utilisées avec succès comme l’association sulfamide-triméthoprime. Pour enrayer la listériose, les médecins utilisent surtout des pools d’antibiotiques, et en particulier la pénicilline, la streptomycine et les sulfamides. Ce traitement est prolongé avec des lactamines.

Mais les résultats restent aléatoires et dépendent surtout de l’état du système immunitaire du patient. La thérapie est efficace si elle est entreprise tôt. Le traitement est nécessairement de quelques semaines dans le cas de listériose.

Personnes à risque

Listeria monocytogenes est une bactérie pathogène opportuniste, attaquant préférentiellement les sujets dont le système immunitaire est perturbé. C’est le cas pour :

- les personnes âgées,

- les femmes enceintes (1,6 % des interruptions de grossesses seraient dues à une listériose),

- les nouveau-nés (la listériose est la troisième infection néonatale après les infections à Escherichia coli et Streptococcus),

- les personnes immuno-déprimées (les cancéreux, les transplantés, les sidéens, les diabétiques et les personnes dépendantes aux narcotiques et au tabac). On estime que les sidéens contractent la listériose 300 à 600 fois plus vite que les autres personnes. Il existe trois groupes dans ce cas avec un niveau de risque décroissant :

- les personnes atteintes d’hémopathies, transplantées, atteintes du SIDA.

- les personnes atteintes de cancers solides, d’hépathopathies et les hémodialysés.

- les personnes diabétiques mal équilibrés et alcooliques.

Remarque : les sujets âgés bien portants n’ont pas un risque beaucoup plus élevé que celui de la population générale et les enfants, mêmes jeunes, ont un risque identique, voire plus faible, que celui de la population générale.

Prévention

Les producteurs de produits alimentaires doivent respecter des normes microbiologiques, dont une limite ou une absence de Listeria, selon la catégorie de produit[13].

Précautions à prendre pour la prévention de la listériose chez les femmes enceintes, les patients immuno-déprimés et les personnes âgées :

- éviter la consommation de fromages au lait cru [10] - [11] ;

- éviter la consommation d’aliments vendus déjà râpés ou hachés ;

- éviter la consommation de la peau (croûte de fromage, légumes non-épluchés…) ;

- éviter la consommation de poissons fumés ;

- éviter la consommation de graines germées crues (soja, luzerne…).

Listeria monocytogenes peut également contaminer des produits qui subissent une cuisson lors de leur fabrication ou stockage. Ces produits présentent ainsi le même risque que les produits crus contaminés. D’après les enquêtes, il s’agit pour l’essentiel de produits de charcuterie : éviter les rillettes, pâtés, foie gras, produits en gelée…

Pour ces produits, ainsi que les autres produits de charcuterie (type jambon), préférer les produits préemballés aux produits à la coupe et les consommer rapidement après l’achat. Les produits préemballés sont conditionnés dans un environnement contrôlé, alors que les produits vendus à la coupe présentent des risques de contamination importants par le personnel du rayon coupe, les autres produits et chez le consommateur. Cependant une chaîne de production contaminée produira des aliments contaminés identiques, que ce soit sous des marques à l’image luxueuse ou sous des produits sans marques. Seul le numéro d’identification du fabricant de type F 53-032-01 permettra d’identifier l’entreprise qui a fabriqué le produit.

Éviter la consommation de produits de charcuterie consommés crus comme les lardons, le bacon, le jambon, etc. Les faire cuire avant consommation. Ces mesures sont suffisantes pour éliminer les germes qui se trouvent en majorité en surface de ces aliments. En effet, il n’y a pas de Listeria dans un cassoulet, une daube ou une blanquette si ces plats sont cuits à la maison longuement à partir de produits frais utilisés rapidement sans stockage. Par contre, pour les steaks hachés, qui sont des aliments reconstitués et pour lesquels cette notion de contamination en surface ne peut être retenue, une cuisson à cœur est impérative.

Conserver les aliments crus (viande, légumes, etc.) séparément des aliments cuits ou prêts à être consommés ; après la manipulation d’aliments non cuits, se laver les mains et nettoyer les ustensiles de cuisine qui ont été en contact avec ces aliments.

Éviter la consommation de produits achetés au rayon traiteur.

Éviter la consommation de coquillages crus, surimi, tarama.

Il faut laver soigneusement les légumes crus et les herbes aromatiques.

Les règles habituelles d’hygiène doivent également être respectées.

Les restes alimentaires et les plats cuisinés doivent être réchauffés soigneusement avant consommation immédiate.

Il faut nettoyer fréquemment et désinfecter son réfrigérateur avec de l’eau javellisée.

Si une croûte de fromage au lait cru abrite une diversité microbienne importante et d'une certaine qualité, elle est facteur de sécurité microbienne alimentaire ; ce consortium microbien se montrant capable de s'auto-protéger contre la pullulation de la bactériepathogène L. monocytogenes, propriété que les fromages traditionnels exploitent depuis des siècles, même si les interactions microbiennes impliquées dans l'inhibition de L. monocytogenes ou d'autres pathogènes sont encore mal comprises[14].

Texte anglais à traduire :

The infective dose of L. monocytogenes is unknown but probably varies with the strain and with the susceptibility of the victim. From cases contracted through raw or supposedly pasteurized milk, one may safely assume that in susceptible persons, fewer than 1,000 total organisms may cause disease. L. monocytogenes may invade the gastrointestinal epithelium. Once the bacterium enters the host's monocytes, macrophages, or polymorphonuclear leukocytes, it becomes blood-borne (septicemic) and can grow. Its presence intracellularly in phagocytic cells also permits access to the brain and probably transplacental migration to the fetus in pregnant women. The pathogenesis of L. monocytogenes centers on its ability to survive and multiply in phagocytic host cells.

L. monocytogenes has been associated with such foods as raw milk, supposedly pasteurized fluid milk, cheeses (particularly soft-ripened varieties), ice cream, raw vegetables, fermented raw-meat sausages, raw and cooked poultry, raw meats (of all types), and raw and smoked fish. Its ability to grow at temperatures as low as 3°C permits multiplication in refrigerated foods.

When listeric meningitis occurs, the overall mortality may reach 70%; from septicemia 50%, from perinatal/neonatal infections greater than 80%. In infections during pregnancy, the mother usually survives. Reports of successful treatment with parenteral penicillin or ampicillin exist. Trimethoprim-sulfamethoxazole has been shown effective in patients allergic to penicillin.

The methods for analysis of food are complex and time-consuming. The present FDA method, revised in September, 1990, requires 24 and 48 hours of enrichment, followed by a variety of other tests. Total time to identification takes from 5 to 7 days, but the announcement of specific nonradiolabled DNA probes should soon allow a simpler and faster confirmation of suspect isolates.

Recombinant DNA technology may even permit 2-to-3 day positive analysis in the future. Currently, the FDA is collaborating in adapting its methodology to quantitate very low numbers of the organisms in foods.

Notes et références

- « Fromages au lait cru : les gentilles bactéries sont nos amies pour la vie », ABE : À bon entendeur, Radio télévision suisse « Le vacherin, une vieille histoire à pâte molle » « Premier détour au pays d’un fromage à pâte molle mythique : le Vacherin Mont d’Or », (lire en ligne [[vidéo]]) « Dans notre monde aseptisé où la chasse aux microbes ne connaît pas de répit, les fromages au lait cru apparaissent souvent comme une source de danger. Pourtant, les dernières recherches sur la question montrent au contraire que les fromages au lait cru possèdent de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé et… pour le goût. Le lait cru et ses microbes seraient-ils nos amis pour la vie? A Bon Entendeur a mis son nez dans les cuves et les caves à la recherche du terroir perdu. »

- C. Jacquet, B. Catimel, R. Brosch et C. Buchrieser, « Investigations related to the epidemic strain involved in the French listeriosis outbreak in 1992 », Applied and Environmental Microbiology, vol. 61, no 6, , p. 2242–2246 (ISSN 0099-2240, PMID 7793944, PMCID PMC167495, lire en ligne, consulté le )

- Danish Listeria Outbreak Has Killed 15 People, 38 Have Been Sickened

- « Des bactéries de type Listeria dans du fromage vendu par Migros », RTS Info, Radio télévision suisse, (lire en ligne) Cf. Gorgonzola Dolce : « Les Listeria peuvent déclencher des symptômes similaires à ceux de la grippe: fièvre, maux de tête et nausées, a précisé l'OSAV dans son communiqué. »

- (en) Caroline Charlier, Élodie Perrodeau, Alexandre Leclercq et Benoît Cazenave, « Clinical features and prognostic factors of listeriosis: the MONALISA national prospective cohort study », The Lancet Infectious Diseases, vol. 17, no 5, , p. 510–519 (DOI 10.1016/S1473-3099(16)30521-7, lire en ligne, consulté le )

- « Conjugated action of two species-specific invasion proteins for fetoplacental listeriosis », Article original en ligne sur le site de Nature.

- [PDF] (en) Ellin Doyle, « Virulence characteristics of Listeria mnocytogenes », Food Research Institut, University of Wisconsin-Madison, (consulté le )

- INVS Page Listériose

- INVS Listériose Données épidémiologiques

- « INRAE : recherches pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement », sur inra.fr (consulté le ).

- (en) Émilie Retureau, Cécile Callon, Robert Didienne, Marie-Christine Montel, « Is microbial diversity an asset for inhibiting Listeria monocytogenes in raw milk cheeses? », Dairy Science & Technology, vol. 90, no 4, , p. 375-398 (ISSN 1958-5586 et 1958-5594, DOI 10.1051/dst/2010010, lire en ligne, consulté le )

- Communiqué : "Listériose : les mécanismes de la traversée de la barrière placentaire élucidés, Institut Pasteur, 2004"

- Règlement CE 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires

- INRA, Is microbial diversity an asset for inhibiting Listeria monocytogenes in raw milk cheeses? ; Dairy Science and Technology, 90 (4)2010