Listériose

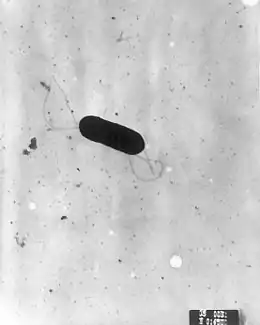

La listériose est une maladie bactérienne qui affecte de nombreuses espèces animales et qui est causée par la Listeria monocytogenes. La transmission de cette maladie se fait essentiellement par l'alimentation. On retrouve pour la plupart des espèces des formes septicémiques, des formes nerveuses et des formes génitales. La prévention de cette infection bactérienne repose sur un respect strict de l'hygiène.

| Causes | Listeria, Listeria monocytogenes, Listeria grayi (en) ou Listeria ivanovii (en) |

|---|---|

| Transmission | Transmission placentaire (d), transmission par contact (d), transmission aéroportée (d), contamination féco-orale et infection nosocomiale |

| Incubation min | 1 j |

| Incubation max | 28 j |

| Symptômes | Fièvre, empoisonnement (d), nausée, vomissement, diarrhée, sang dans les selles, angine, adénopathie, hépatomégalie, splénomégalie, conjonctivite, méningite, méningoencéphalite (en), encéphalite, arachnoïdite (en), Ptosis, anisocorie, strabisme, sepsis et avortement |

| CIM-10 | A32 |

|---|---|

| DiseasesDB | 7503 |

| MedlinePlus | 001380 |

| eMedicine | 965841 |

| MeSH | D008088 |

| Patient UK | Listeriosis |

![]() Mise en garde médicale

Mise en garde médicale

La listériose se manifeste entre autres par une septicémie, une méningite (ou méningo-encéphalite), une encéphalite, et des infections intra-utérines ou cervicales chez la femme enceinte, ce qui peut entraîner une fausse couche (chez l'humain, le risque se situe au cours des second et troisième trimestres).

Importance

La listériose, dont l'agent a été mis en évidence en 1926 chez le lapin[1], a pris peu à peu une importance considérable en hygiène alimentaire en raison essentiellement du changement de mode de vie et d'alimentation (réfrigération) qui favorise la survie et la multiplication de cette bactérie. La listeria est présente en particulier dans les plats cuisinés et autres aliments industriels[2].

Il s'agit d'une zoonose majeure, pouvant être mortelle, à l'origine de troubles cliniques graves (méningites, avortements, septicémie) dont le nombre de cas semble en augmentation.

Épidémiologie

Répartition géographique

On retrouve cette maladie partout dans le monde mais la maladie humaine semble plus fréquente dans les pays industrialisés ; cela peut être causé par une moins bonne détection dans les pays en voie de développement ou aux habitudes alimentaires différentes. Les cas les plus nombreux ont été répertoriés en Europe, aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

En 2007, un peu plus de 1 500 personnes ont été atteintes en Europe, avec une mortalité de près de 20 %[3]. En 2011, 1 470 cas étaient signalés, avec une mortalité de 12,7 %[4] ; le bilan s'est alourdi ensuite, avec 1 763 cas en 2013[5] (64 morts en France[2]). La listériose est moins fréquente que la campylobactériose, la salmonellose et la yersiniose[5].

Espèces infectées

- De nombreux mammifères sont sensibles à la listériose : ruminants, rongeurs, lagomorphes, plus rarement équidés, suidés, carnivores.

- Les oiseaux sont également sensibles et dans l'ordre nous pouvons citer le poulet, la dinde, le canard, le canari et l'oie ; d'autres espèces comme le lagopède, le faisan, les canards sauvages ou les aigles peuvent être réceptifs au germe.

Réservoir

Il est constitué par le monde animal, c'est-à-dire tous les animaux sensibles ou réceptifs à Listeria monocytogenes, l'homme, les produits d'origine animale (lait, œufs, viandes et salaisons) et le milieu extérieur (sol, eau, végétaux, et aliments végétaux comme l'ensilage). La contamination des oiseaux comme des autres animaux est souvent indirecte par l'intermédiaire de l'environnement souillé par les déjections des malades et des porteurs.

Maladie chez l'animal

Chez les oiseaux

- La maladie est fréquemment associée à une affection intercurrente qui fragilise le système immunitaire : salmonellose ou coccidiose. Les jeunes oiseaux semblent plus atteints que les sujets âgés. La mortalité est très variable, faible en général mais elle peut atteindre jusqu'à 40 % de l'effectif. Les symptômes sont relativement frustes ; ainsi chez de nombreux oiseaux sauvages ou domestiques, on ne note aucun symptôme sinon l'oiseau est en général prostré, se laisse facilement capturer et présente un amaigrissement important (anorexie) et l'on observe une cyanose des muqueuses et parfois de la diarrhée. Des symptômes nerveux signent parfois une forme méningoencéphalitique, comme des torticolis, des tremblements, une incoordination des mouvements. Dans d'autres cas, on note une forme septicémique à l'origine d'une mort subite.

- Lésions : les lésions les plus fréquentes sont celles du myocarde, de la rate (splénomégalie), un œdème et une congestion importante des poumons, du foie. On peut observer une entérite et parfois une péritonite. Des microabcès sont rencontrés sur le foie, la rate ou encore le cerveau.

Chez les ruminants

La listériose se caractérise par trois formes :

- la forme septicémique qui aboutit rapidement à la mort et touche surtout les jeunes ;

- la forme génitale à l'origine d'avortements surtout lors du dernier tiers de la gestation auxquels font suite une rétention placentaire et une métrite ;

- la forme nerveuse associe des signes oculaires (strabisme, choriorétinite, cécité...), des signes généraux (torpeur, coma..) à des signes fonctionnels (paralysie faciale souvent unilatérale, troubles de l'équilibre, salivation, marche cercle, « pousse au mur »).

Les lésions nerveuses sont localisées dans le tronc cérébral, avec des microabcès chez tous les ruminants et des hémorragies plus ou moins visibles chez les ovins et les caprins.

Chez les rongeurs et lagomorphes

On retrouve une forme aiguë méningoencéphalitique touchant les jeunes et les tuant en quelques jours et une forme subaiguë chez l'adulte caractérisée par un torticolis, des troubles de l'équilibre et des convulsions. Des avortements et une mortinatalité sont également observés. On retrouve des microabcès sur les viscères et le cerveau.

Chez les autres familles (équidés, suidés, canidés, félidés)

La listériose reste rare et se traduit par des formes septicémiques, méningoencéphalitiques ou abortives.

Diagnostic

Le diagnostic clinique fait appel à :

- des éléments épidémiologiques : c'est une maladie sporadique à enzootique chez les ruminants qui peut se développer de manière épizootique chez les volailles et les rongeurs. De plus, chez les ruminants, elle est souvent associée à la prise d'ensilage mal conservé.

- des signes cliniques non pathognomoniques : lors d'avortements répétés chez les Ruminants et lorsque les infections brucelliques et Chlamydiennes ont été écartées, on doit penser à la listériose.

- des éléments nécropsiques qui révèlent l'existence de foyers de nécrose lors de formes septicémiques et abortives ainsi que souvent des microabcés dans les formes nerveuses.

Prélèvements à réaliser

Sur l'animal vivant, faire une prise de sang, recueillir le placenta et l'avorton, les matières fécales (forme septicémique), une ponction de liquide cérébrospinal lors d'une forme nerveuse.

Sur l'animal mort, prélever le cerveau, et la moelle épinière (forme nerveuse), du sang, la rate, le foie et le cœur (forme septicémique). Dans le milieu extérieur des échantillons de sol, de fumier et d'ensilage sont prélevés. Le diagnostic bactériologique pourra être réalisé par examen direct si le prélèvement est assez riche ou par culture et enrichissement du milieu de culture. Après une mise en culture de 1 à 2 jours, on peut identifier les Listeria et les sérotyper. Le diagnostic sérologique n'est pas satisfaisant. On peut réaliser des inoculations expérimentales par voie conjonctivale à des lapins, par voie intra-péritonéale à des souris ou encore à des œufs embryonnés de poulets.

Traitement

En élevage aviaire on utilise en général les cyclines. En cas de formes plus sévères on peut utiliser des associations bêta-lactames-aminosides à des doses supérieures aux doses habituelles (germe intracellulaire). Chez les ovins on utilise couramment tétracycline, ampicilline, gentamicine associés à un corticostéroïde et à de la vitamine B (pour favoriser la protection des cellules nerveuses). La guérison est possible mais elle peut être incomplète du fait des lésions du système nerveux (cécité permanente, myélite...).

Transmission

Sources

Milieu extérieur :

- sol, eau, végétaux (ensilage).

Animaux :

- De nombreux arthropodes (tiques, mouches...) sont porteurs de Listeria et pourraient en être vecteurs.

Alimentation :

- produits d'origine animale : viande hachée, lait, œufs, lait transformé comme les fromages à pâte molle, que ce soit de lait pasteurisé, thermisé, ultrafiltré, microfiltré ou cru. Cependant, ces derniers ont fait l'objet de plusieurs études ces dernières années et notamment les chercheurs de l'INRA ont démontré que la diversité du microbiote natif du lait cru servant de base à leur élaboration protège efficacement et particulièrement le fromage d'une infestation de Listeria monocytogenes[6].

Homme :

- porteurs sains,

- chroniques (Porteurs chroniques ou convalescents comme les femmes ayant présenté un avortement listérien et qui excrètent la bactérie encore pendant de longues semaines),

- malades.

Matières :

- placenta,

- lochies,

- urines,

- matières fécales,

- cerveau et le liquide cérébrospinal.

Le gouvernement des États-Unis d'Amérique a publié en une « évaluation du risque alimentaire lié à Listeria monocytogenes »[7], par type d'aliments et catégorie de population qui identifie notamment les aliments les plus concernés par ce risque.

Direct

Essentiellement par voie hématogène (listériose congénitale). Chez l'homme, la transmission de la mère au fœtus peut se faire par voie digestive ou respiratoire (infection amniotique, aspiration de germes situés dans le col ou le vagin). Une transmission par contact est possible (contamination d'un fermier au cours d'un élevage). Cependant la listériose cutanée est rare.

Indirect

Par l'intermédiaire d'un vecteur inanimé comme les produits d'origine animale : il s'agit alors d'une contamination par voie digestive à l'origine de cas sporadiques ou épidémiques chez l'homme (épidémie de 1992 en France). Une transmission par voie respiratoire est envisageable mais reste rare ; ainsi, les paysans travaillant dans les bergeries où l'atmosphère est confinée et où un nettoyage régulier n'est pas effectué peuvent contracter la listériose. La contamination par des tiques porteuses de Listeria est possible mais rare.

Mécanisme moléculaire

La traversée des différentes membranes (barrières) : intestinale, hémato-encéphalique et placentaire chez la femme enceinte semble élucidée. Il dépend de l’interaction entre une protéine de Listeria monocytogenes, l’internaline, et son récepteur cellulaire, la cadhérine E. Le rôle clé de l’internaline dans l’infection materno-fœtale humaine a tout d’abord été suggéré par les résultats d’une étude épidémiologique menée par L'Institut Pasteur en collaboration avec le Centre National de Référence des Listeria. C’est la première fois que le mécanisme moléculaire permettant à une bactérie pathogène de franchir la barrière placentaire est ainsi découvert[8].

Maladie chez l'humain

Description de la maladie

Il s'agit d'une maladie potentiellement grave, particulièrement chez la femme enceinte (pour le fœtus) et la personne immunodéprimée.

La femme enceinte et le fœtus

Chez la femme enceinte la maladie évolue de manière insidieuse sous forme d'un syndrome fébrile pseudogrippal accompagné ou non de signes urinaires, digestifs ou plus rarement méningés.

Les conséquences fœtales sont d'autant plus graves que la maladie a été contractée tôt, durant la grossesse[9]. Elle peut se traduire pour le fœtus par un avortement, un accouchement prématuré, par une forme septicémique dans les 4 jours qui suivent la naissance (mortalité élevée de l'ordre de 75 %) ou d'une forme méningée plus tardive (entre 1 et 4 semaines de vie) de meilleur pronostic (75 % de guérison) qui débute en général par des signes digestifs (vomissements, diarrhée); elle se poursuit par l'apparition de signes méningés (raideur de la nuque, hypertonie, convulsions...). Des formes respiratoires peuvent exister chez le nouveau-né.

L'adulte et l'enfant

L'infection se manifeste souvent par une fièvre, des céphalées, des douleurs diffuses.

On retrouve une forme méningoencéphalitique associant un syndrome fébrile à des troubles nerveux (convulsions, raideur de la nuque, coma, paralysie faciale) dans un quart des cas[10]. Elle touche en général des personnes de plus de 50 ans et/ou immunodéprimées. La mortalité moins élevée, relève surtout de pathologies intercurrentes (SIDA). Des cas d'endocardites, d'arthrites, de péritonites ou d'atteintes cutanées sont aussi possibles.

Traitement

Chez le patient peu symptomatique et non immunodéprimé, l'antibiothérapie n'est pas systématique[11].

Chez la femme enceinte, on privilégie l'amoxicilline ou l'ampicilline, parfois associé à un aminoside ou du co-trimoxazole[12]. Chez la personne non enceinte, mais avec risque d'atteinte neuro-méningée, une bithérapie est préférée[11].

Prévention

Chez l'animal

La prophylaxie est essentiellement sanitaire (vaccination peu intéressante, chimiothérapie à base de tétracyclines lors d'enzootie).

- Dépister et isoler les bêtes malades.

- Traiter ou éliminer les bêtes malades.

- Détruire les cadavres, avortons, placentas.

- Nettoyer et désinfecter les locaux, désinsectiser, dératiser.

- Réaliser un contrôle bactériologique et chimique de l'ensilage.

Il faut également limiter les stress et tout type d'affections intercurrentes qui favoriseraient la sortie et le développement de la listériose (parasitisme...).

Chez l'homme

Après manipulation de viande crue, une hygiène rigoureuse doit être respectée. La pasteurisation et la cuisson détruisent la bactérie. Laver soigneusement les légumes, les fruits crus, les herbes aromatiques, cuire les viandes (à cœur pour la viande hachée) et les poissons. Des recommandations existent précisant d'enlever la croûte des fromages alors qu'il est régulièrement démontré par la recherche qu'une croûte de fromage (seulement quand il est au lait cru) abrite un microbiote natif très diversifié apportant sécurité sanitaire[6]; ce microbiote montrant une grande capacité à réguler les pullulations de la bactérie pathogène Listeria monocytogenes qui cause les listérioses, propriété que les fromages traditionnels exploitent depuis des siècles, même si les interactions microbiennes impliquées dans l'inhibition de L. monocytogenes ou d'autres pathogènes sont encore mal comprises[13].

Cas de la gestation : Il faut éviter, pour les femmes enceintes, la manipulation d'animaux à risque (rongeurs, ruminants, oiseaux).

En France, l'ANSES énonce ses recommandations alimentaires de prévention chez les femmes enceintes[14]:

- éviter de consommer les fromages à pâte molle, la croûte des fromages en général, les poissons fumés, les coquillages crus, le tarama et les produits de viande transformée de type salaison.

Devant tout épisode fébrile chez la femme enceinte il faut demander une hémoculture et commencer une antibiothérapie. Des mesures d'hygiène et des contrôles bactériologiques pour les aliments destinés à être consommés crus doivent être appliqués.

Déclaration obligatoire

En France, en Belgique et au Canada, cette maladie est sur la liste des maladies infectieuses à déclaration obligatoire. La listériose est une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) lorsqu'elle intervient à la suite de la consommation d'un lot de produits contaminés, soit vendus au détail, soit servis en collectivité. La dernière épidémie de listériose importante a eu lieu au Danemark en 2014, 15 personnes sont décédées[15] à cause d'un produit de charcuterie.

Notes et références

- Première description chez le lapin

- "Vive la bouffe aseptisée!", Le Canard enchaîné, 18 février 2015, p. 5

- The Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses and Zoonotic Agents in the European Union in 2007, European Food Safety Authority

- Fiche listeria sur le site de l'AESA

- Rapport EFSA-ECDC: campylobactériose stable, listériose en augmentation, AESA, 28 janvier 2015

- https://www.inrae.fr/actualites/impact-du-paturage-qualite-produits

- du risque alimentaire lié à Listeria monocytogenes aux États-Unis d'Amérique

- Elinav H, Hershko-Klement A, Valinsky L et al. Pregnancy-associated listeriosis: clinical characteristics and geospatial analysis of a 10-year period in Israel, Clin Infect Dis, 2014;59:953-961

- Charlier C, Perrodeau É, Leclercq A et al. Clinical features and prognostic factors of listeriosis: the MONALISA national prospective cohort study, Lancet Infect Dis, 2017;17:510-519

- Ciaranello AL, Tran KM, Audin CR, Anahtar MN, Case 21-2021: A 33-year-old pregnant woman with fever, abdominal pain, and headache, N Engl J Med, 2021;385:265-274

- Madjunkov M, Chaudhry S, Ito S, Listeriosis during pregnancy, Arch Gynecol Obstet, 2017;296:143-152

- INRA, Is microbial diversity an asset for inhibiting Listeria monocytogenes in raw milk cheeses? ; Dairy Science and Technology, 90 (4)2010

- « Comment éviter les contaminations ? » (consulté le )

- Danish Listeria Outbreak Has Killed 15 People, 38 Have Been Sickened