Liste des seigneurs de Sainte-Suzanne

Le château et la cité de Sainte-Suzanne (Mayenne) a connu en 1000 ans une cinquantaine de seigneurs ou propriétaires successifs dont les familles de Beaumont, de Beaumont-Brienne, Chamaillard, d'Alençon-Valois, d'Albret, le roi de France et de Navarre Henri IV, les familles Fouquet de La Varenne, de Champagne-(Parcé et Villaines), de Choiseul-Praslin, celles de Beauvau-Craon ou de Vaulogé, ou encore la famille princière sicilienne de La Grua Talamanca. Le château est aujourd'hui propriété du département de la Mayenne.

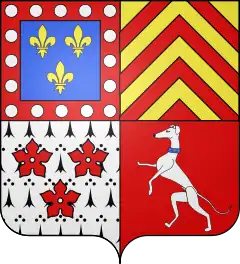

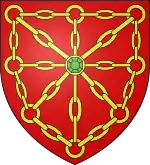

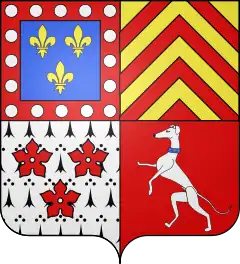

Écartelé, au 1er de France à la bordure de gueules chargée de 16 besants d'argent (famille d'Alençon), au 2e chevronné d'or et de gueules de 8 pièces (famille Hubert de Beaumont), au 3e d'hermines à 3 quintefeuilles de gueules (Ambroise de Loré), au 4e de gueules au lévrier d'argent colleté de France (famille Fouquet de la Varenne)

Xe siècle

- 1 (Hypothèse) L'histoire de la terre de Sainte-Suzanne à la fin du IXe siècle et au début du Xe siècle est mal connue. : ? x Lucie de Sainte-Suzanne[1] ?

- 2 (Hypothèse) Comte du Maine Rotger ou Roger du Maine ? (° 866 - † > 900)[2], x Rothilde de France, fille du roi Charles le Chauve et de Richildis de Provence[3].

- 3 (Hypothèse) Soit[3] le Comte du Maine Hugues Ier du Maine (+ ~891 - † > 939-940), fils de Roger du Maine et de Rothilde de France, soit le vicomte

Raoul II de Beaumont-au-Maine (° ~ ? – † ~ ? ; vivait en ~ 895, 898; 937?)[4]

Raoul II de Beaumont-au-Maine (° ~ ? – † ~ ? ; vivait en ~ 895, 898; 937?)[4]

- 4

Raoul III de Beaumont-au-Maine (° ~ < 957 – † >1003), frère de l'évêque du Mans, Mainard[5], x1/. Guinar x2/. Godeheult (ou Godehelt ou Godehildis) de Bellême, fille d'Yves de Bellême et de Godehilde du Maine[6]. L'abbé Angot a établi qu'il fut en 985-989 le restaurateur de l'abbaye d'Évron. Il alla à Rome faire confirmer par le pape Jean XVI, sa fondation d'Évron[7].

Raoul III de Beaumont-au-Maine (° ~ < 957 – † >1003), frère de l'évêque du Mans, Mainard[5], x1/. Guinar x2/. Godeheult (ou Godehelt ou Godehildis) de Bellême, fille d'Yves de Bellême et de Godehilde du Maine[6]. L'abbé Angot a établi qu'il fut en 985-989 le restaurateur de l'abbaye d'Évron. Il alla à Rome faire confirmer par le pape Jean XVI, sa fondation d'Évron[7].

XIe siècle

- 5

Raoul IV de Beaumont-au-Maine (° ~ 1010 - † < 1040), x ~ < 1012 Hildegarde, fille de ?... Raoul IV céda à Geoffroy de Sablé, son frère, le terrain nécessaire à la construction et à la dotation de Solesmes (~1010). Vicomte du Maine de ~ 1010 à < 1040.

Raoul IV de Beaumont-au-Maine (° ~ 1010 - † < 1040), x ~ < 1012 Hildegarde, fille de ?... Raoul IV céda à Geoffroy de Sablé, son frère, le terrain nécessaire à la construction et à la dotation de Solesmes (~1010). Vicomte du Maine de ~ 1010 à < 1040.

- 6

Raoul V de Beaumont-au-Maine ou Roscelin (° – † 1067), x1/ <1045 Emma ou Emmeline de Montreveau[8], (° ? – † ), fille d'Étienne de Montreveau (ou Montrevault), et d'Audeburge du Lude, nièce par sa mère d'Hubert de Vendôme, évêque d'Angers (1010-1047). Vicomte du Maine de ~ 1010 à < 1040[9]. x2. ~1060 Cana de Pontlevoie, fille de Galduin seigneur de Pontlevoie[10]. Fonde le Prieuré de Vivoin entre 1058 et 1062.

Raoul V de Beaumont-au-Maine ou Roscelin (° – † 1067), x1/ <1045 Emma ou Emmeline de Montreveau[8], (° ? – † ), fille d'Étienne de Montreveau (ou Montrevault), et d'Audeburge du Lude, nièce par sa mère d'Hubert de Vendôme, évêque d'Angers (1010-1047). Vicomte du Maine de ~ 1010 à < 1040[9]. x2. ~1060 Cana de Pontlevoie, fille de Galduin seigneur de Pontlevoie[10]. Fonde le Prieuré de Vivoin entre 1058 et 1062.

- 7

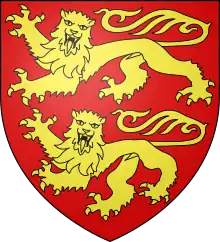

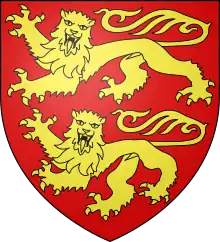

Hubert de Beaumont-au-Maine (° ~1030 – † < ), x Ermengarde de Nevers, fille de Guillaume Ier de Nevers

Hubert de Beaumont-au-Maine (° ~1030 – † < ), x Ermengarde de Nevers, fille de Guillaume Ier de Nevers  et d'Ermengearde de Tonnerre, arrière-arrière-petite fille d'Hugues Capet. Vicomte du Maine de 1067 à ~ 1095. Nommé aussi Hubert de Sainte-Suzanne, il est vainement assiégé durant quatre ans (1083-1086) par les troupes de Guillaume le Conquérant

et d'Ermengearde de Tonnerre, arrière-arrière-petite fille d'Hugues Capet. Vicomte du Maine de 1067 à ~ 1095. Nommé aussi Hubert de Sainte-Suzanne, il est vainement assiégé durant quatre ans (1083-1086) par les troupes de Guillaume le Conquérant  .

.

- Sa fille Godeheult (ou Godehilde) fut la première abbesse de l'abbaye d'Étival-en-Charnie.

- 8

Raoul VII de Beaumont-au-Maine ou Roscelin, (° ~1060 - † ~1131), x 1095 Adenor ? de Laval, fille de Guy II de Laval et de Denise de Mortain nièce du Conquérant. Raoul de Beaumont, qui rencontre l'ermite Saint Alleaume (compagnon et disciple de Robert d'Arbrissel), fonde en 1109 l'abbaye d'Étival-en-Charnie ; sa sœur Godeheult (ou Godehilde) en devient la première abbesse. Vicomte du Maine avant 1096 et jusqu'en ~1131.)

Raoul VII de Beaumont-au-Maine ou Roscelin, (° ~1060 - † ~1131), x 1095 Adenor ? de Laval, fille de Guy II de Laval et de Denise de Mortain nièce du Conquérant. Raoul de Beaumont, qui rencontre l'ermite Saint Alleaume (compagnon et disciple de Robert d'Arbrissel), fonde en 1109 l'abbaye d'Étival-en-Charnie ; sa sœur Godeheult (ou Godehilde) en devient la première abbesse. Vicomte du Maine avant 1096 et jusqu'en ~1131.)

XIIe siècle

- 9

Roscelin de Beaumont-au-Maine (° ~1094 – † ~1176), x1/ <1145 N... de Crépon et x2/ ~1145 Constance FitzRoy, cinquième des huit filles naturelles de Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre

Roscelin de Beaumont-au-Maine (° ~1094 – † ~1176), x1/ <1145 N... de Crépon et x2/ ~1145 Constance FitzRoy, cinquième des huit filles naturelles de Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre  , petite-fille de Guillaume le Conquérant, et mère de Richard Ier qui suit. Vicomte du Maine avant 1145 et jusqu'en ~1176.

, petite-fille de Guillaume le Conquérant, et mère de Richard Ier qui suit. Vicomte du Maine avant 1145 et jusqu'en ~1176.

- 10

Richard Ier de Beaumont-au-Maine (° ? – † ~1196), arrière-petit-fils d'Hubert II et arrière-petit-fils de Guillaume le Conquérant

Richard Ier de Beaumont-au-Maine (° ? – † ~1196), arrière-petit-fils d'Hubert II et arrière-petit-fils de Guillaume le Conquérant  , x >1170 Luce ou Lucie de L'Aigle, fille de Richer/Richard II, baron de L'Aigle et de Béatrix ; arrière-petite-fille de Richer de l'Aigle. Vicomte du Maine de ~1176 à sa mort en 1196.

, x >1170 Luce ou Lucie de L'Aigle, fille de Richer/Richard II, baron de L'Aigle et de Béatrix ; arrière-petite-fille de Richer de l'Aigle. Vicomte du Maine de ~1176 à sa mort en 1196.

- Ermengarde de Beaumont-au-Maine, leur fille (° ? - † 1234), se marie le avec Guillaume Ier d'Écosse

"le Lion", (roi d'Écosse de 1165 à 1214).

"le Lion", (roi d'Écosse de 1165 à 1214). - Guillaume de Beaumont-au-Maine, leur fils (° 1177 - † ), fut évêque d'Angers.

- Ermengarde de Beaumont-au-Maine, leur fille (° ? - † 1234), se marie le avec Guillaume Ier d'Écosse

- 11

Raoul VIII de Beaumont-au-Maine (° ~1175 – † ), x Agnès de La Flèche. Agnès serait une fille naturelle d'un roi d'Angleterre Plantagenêt, Henri II d'Angleterre, Richard ou Jean sans Terre, et aurait apporté La Flèche à son mari. Vicomte du Maine de 1196 à 1237 ; prend le titre de vicomte de Sainte-Suzanne à partir de 1216, donne une rente à l'abbaye d'Évron sur son donjon, pro turri quæ est in castro Sanctæ Suzannæ, et une autre sur ses moulins à l'Abbaye d'Étival-en-Charnie.

Raoul VIII de Beaumont-au-Maine (° ~1175 – † ), x Agnès de La Flèche. Agnès serait une fille naturelle d'un roi d'Angleterre Plantagenêt, Henri II d'Angleterre, Richard ou Jean sans Terre, et aurait apporté La Flèche à son mari. Vicomte du Maine de 1196 à 1237 ; prend le titre de vicomte de Sainte-Suzanne à partir de 1216, donne une rente à l'abbaye d'Évron sur son donjon, pro turri quæ est in castro Sanctæ Suzannæ, et une autre sur ses moulins à l'Abbaye d'Étival-en-Charnie.

- En 1236, la nièce de Raoul VIII, Marguerite de Fiff, fonde, sur un terrain donné par son oncle, la Chartreuse du Parc-d'Orques à Saint-Denis-d'Orques.

XIIIe siècle

- 12

Richard II de Beaumont-au-Maine (° ~1205 – † ~1242), x <1218 Mahaut ou Mathilde d'Amboise, fille de Sulpice III d'Amboise et d'Isabelle de Chartres. Vicomte de 1237 à 1242. Il charge sa recette de Sainte-Suzanne de devoirs envers l'Abbaye d'Étival-en-Charnie (1239) et la Chartreuse du Parc-en-Charnie (1242).

Richard II de Beaumont-au-Maine (° ~1205 – † ~1242), x <1218 Mahaut ou Mathilde d'Amboise, fille de Sulpice III d'Amboise et d'Isabelle de Chartres. Vicomte de 1237 à 1242. Il charge sa recette de Sainte-Suzanne de devoirs envers l'Abbaye d'Étival-en-Charnie (1239) et la Chartreuse du Parc-en-Charnie (1242).

- 13

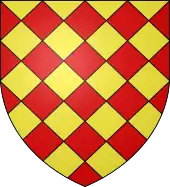

Agnès de Beaumont-au-Maine (° ~1235 - † 1301), (sœur et héritière du précédent ; vicomtesse de Beaumont, dame de Sainte-Suzanne, Fresnay, Loué, du Lude, L'Aigle et La Flèche), x < Louis Ier d'Acre de Brienne,

Agnès de Beaumont-au-Maine (° ~1235 - † 1301), (sœur et héritière du précédent ; vicomtesse de Beaumont, dame de Sainte-Suzanne, Fresnay, Loué, du Lude, L'Aigle et La Flèche), x < Louis Ier d'Acre de Brienne,  (° 1225 - † ~ v.1297-1301), beau-frère de l'empereur Frédéric II, frère cadet d'Alphonse de Brienne comte d'Eu, et fils de Jean de Brienne (° ~ 1170 - † , roi de Jérusalem de 1210 à 1225, empereur de Constantinople en 1231-1237), et de Bérengère de León (° > 1199 - † 1237), fille du roi Alphonse IX de León

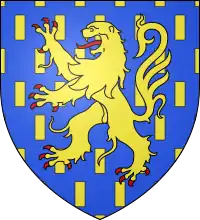

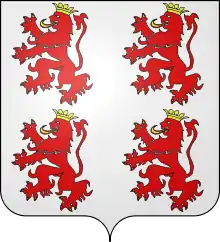

(° 1225 - † ~ v.1297-1301), beau-frère de l'empereur Frédéric II, frère cadet d'Alphonse de Brienne comte d'Eu, et fils de Jean de Brienne (° ~ 1170 - † , roi de Jérusalem de 1210 à 1225, empereur de Constantinople en 1231-1237), et de Bérengère de León (° > 1199 - † 1237), fille du roi Alphonse IX de León  , et de Bérengère de Castille. Agnès est vicomtesse de Beaumont-au-Maine[11] de ~1242 à sa mort (~1301), son époux Louis de Brienne ayant été vicomte de Beaumont de son mariage (1253) à sa mort (~1297-1301) et ayant apporté ses armes, qui se substituèrent à celles des premiers Beaumont.

, et de Bérengère de Castille. Agnès est vicomtesse de Beaumont-au-Maine[11] de ~1242 à sa mort (~1301), son époux Louis de Brienne ayant été vicomte de Beaumont de son mariage (1253) à sa mort (~1297-1301) et ayant apporté ses armes, qui se substituèrent à celles des premiers Beaumont.

- 14

Jean 1er de Beaumont-Brienne (° ~1255 - † 1306), x1/ : Jeanne de La Guerche, dame de La Gu(i)erche, Pouancé, Segré et Martigné, fille de Geoffroy III de La Guerche et d'Emma dame de Château-Gontier, et x2/ 1305 : Marie (ou Mathilde), dame de Chantocé († 1306), fille de Gauthier VI Berthout seigneur de Malines, veuve de Maurice VI de Craon de Chantocé

Jean 1er de Beaumont-Brienne (° ~1255 - † 1306), x1/ : Jeanne de La Guerche, dame de La Gu(i)erche, Pouancé, Segré et Martigné, fille de Geoffroy III de La Guerche et d'Emma dame de Château-Gontier, et x2/ 1305 : Marie (ou Mathilde), dame de Chantocé († 1306), fille de Gauthier VI Berthout seigneur de Malines, veuve de Maurice VI de Craon de Chantocé  . (Parmi les frères et sœurs de Jean Ier : Louis, évêque de Durham en 1318-33 ; Henri, Ier baron lord Beaumont et 8e comte de Buchan par sa femme Alice Comyn nièce de John Comyn : arrière-grands-parents d'Henry IV d'Angleterre ; Marguerite, x Bohémond VII de Tripoli et d'Antioche ; Marie, dame de Laigle, x Henri III d'Avaugour-Penthièvre ; Jeanne, dame de Loué, x Guy VIII de Montmorency-Laval : d'où les Laval-Loué).

. (Parmi les frères et sœurs de Jean Ier : Louis, évêque de Durham en 1318-33 ; Henri, Ier baron lord Beaumont et 8e comte de Buchan par sa femme Alice Comyn nièce de John Comyn : arrière-grands-parents d'Henry IV d'Angleterre ; Marguerite, x Bohémond VII de Tripoli et d'Antioche ; Marie, dame de Laigle, x Henri III d'Avaugour-Penthièvre ; Jeanne, dame de Loué, x Guy VIII de Montmorency-Laval : d'où les Laval-Loué).

XIVe siècle

- 15

Robert de Beaumont-Brienne (° ~1270 - † 1327), x1/ : Marie de Craon, dame de Châtelais († 1312),

Robert de Beaumont-Brienne (° ~1270 - † 1327), x1/ : Marie de Craon, dame de Châtelais († 1312),  fille de Maurice V (ou VI) de Craon, seigneur de Craon, de Sablé et de Chantocé, petit-fils d'Amaury Ier et sénéchal d'Anjou, et de Mathilde ou Marie Berthout de Malines, et x2/ 1323 : Marie d'Astort ; (Parmi les sœurs de Robert : Isabeau, x Geoffroi V d'Ancenis ; Anne/Emma, x Payen de Chources sire de Malicorne).

fille de Maurice V (ou VI) de Craon, seigneur de Craon, de Sablé et de Chantocé, petit-fils d'Amaury Ier et sénéchal d'Anjou, et de Mathilde ou Marie Berthout de Malines, et x2/ 1323 : Marie d'Astort ; (Parmi les sœurs de Robert : Isabeau, x Geoffroi V d'Ancenis ; Anne/Emma, x Payen de Chources sire de Malicorne).

- 16

Jean II de Beaumont-Brienne (° ~1302 - † ~1355), x1/: Isabeau d'Harcourt, fille de Jean III d'Harcourt "Le Tort" ou "Le Boiteux" († 1326) et d'Alix de Brabant-Aerschot († 1315), et x2/ : Marguerite de Valentinois, († 1380), fille d'Aymar V comte de Valentinois,

Jean II de Beaumont-Brienne (° ~1302 - † ~1355), x1/: Isabeau d'Harcourt, fille de Jean III d'Harcourt "Le Tort" ou "Le Boiteux" († 1326) et d'Alix de Brabant-Aerschot († 1315), et x2/ : Marguerite de Valentinois, († 1380), fille d'Aymar V comte de Valentinois,  et de Sibylle de Baux[12] ; (Parmi les frères et sœurs de Jean II : Geoffroi, † avant 1355 sans postérité, seigneur du Lude, x Jeanne de Bauçay de Champigny ; Jeanne, x Jean III d'Amboise seigneur de Chaumont : d'où la suite des Chaumont d'Amboise ; Marguerite, x Bernard de Ventadour comte de Montpensier).

et de Sibylle de Baux[12] ; (Parmi les frères et sœurs de Jean II : Geoffroi, † avant 1355 sans postérité, seigneur du Lude, x Jeanne de Bauçay de Champigny ; Jeanne, x Jean III d'Amboise seigneur de Chaumont : d'où la suite des Chaumont d'Amboise ; Marguerite, x Bernard de Ventadour comte de Montpensier).

- 17

Louis II de Beaumont-Brienne (° >1330 - † mort sans enfants lors de la Bataille de Cocherel le , inhumé à la Chartreuse du Parc-en-Charnie), fils de Jean II de Beaumont-Brienne et de sa seconde femme Marguerite de Valentinois, x 1362 ou 1363 Isabelle de la Marche († 1371), fille de Jacques Ier de Bourbon-la Marche

Louis II de Beaumont-Brienne (° >1330 - † mort sans enfants lors de la Bataille de Cocherel le , inhumé à la Chartreuse du Parc-en-Charnie), fils de Jean II de Beaumont-Brienne et de sa seconde femme Marguerite de Valentinois, x 1362 ou 1363 Isabelle de la Marche († 1371), fille de Jacques Ier de Bourbon-la Marche  et de Jeanne de Châtillon-St-Pol, dame de Condé et de Carency. Isabelle se remarie en 1364 avec Bouchard VII comte de Vendôme († 1400)[13]

et de Jeanne de Châtillon-St-Pol, dame de Condé et de Carency. Isabelle se remarie en 1364 avec Bouchard VII comte de Vendôme († 1400)[13] - 18

Marie de Beaumont-Brienne (° ~1325 - † 1372), demi-sœur aînée de Louis II, fille de Jean II de Beaumont-Brienne et de sa première femme Isabeau d'Harcourt, x ~1340 Guillaume Chamaillard, sire d'Anthenaise (° ~1320 - † ~1391) fils de Guillaume Chamaillard et d' Éremburge ? , qui devient seigneur de Sainte-Suzanne en épousant Marie de Beaumont-Brienne. Il lui apporte en dot la châtellenie de Chources et celle de Mézangers. Dans le même temps, la baronnie de Sainte-Suzanne se rattachait les importantes châtellenies de la Ramée (ancien prieuré de l'abbaye d'Évron à La Chapelle-Rainsouin) et de Thorigné ; (Une sœur de Marie de Beaumont : Jeanne/Marie, x Jean de Scépeaux ; et leurs demi-sœurs puînées, sœurs de Louis II : Marguerite de Beaumont, dame du Lude, de Segré et de Martigné-Ferchaud[14], x1/ Bouchard de Vendôme, sire de Feillet ou Feuillet(te), fils cadet du comte Bouchard VI, d'où la suite des Vendôme-Montoire, barons de Segré ; et x2/ Jean Gaudin) ; et Jeanne de Beaumont, qui transmet en 1373 une partie de la Champagne au Maine (cf. l'article Parcé) à son mari Guillaume de Villiers du Hommet (les Villiers étant au Hommet les héritiers de la famille du Hommet), d'où .

Marie de Beaumont-Brienne (° ~1325 - † 1372), demi-sœur aînée de Louis II, fille de Jean II de Beaumont-Brienne et de sa première femme Isabeau d'Harcourt, x ~1340 Guillaume Chamaillard, sire d'Anthenaise (° ~1320 - † ~1391) fils de Guillaume Chamaillard et d' Éremburge ? , qui devient seigneur de Sainte-Suzanne en épousant Marie de Beaumont-Brienne. Il lui apporte en dot la châtellenie de Chources et celle de Mézangers. Dans le même temps, la baronnie de Sainte-Suzanne se rattachait les importantes châtellenies de la Ramée (ancien prieuré de l'abbaye d'Évron à La Chapelle-Rainsouin) et de Thorigné ; (Une sœur de Marie de Beaumont : Jeanne/Marie, x Jean de Scépeaux ; et leurs demi-sœurs puînées, sœurs de Louis II : Marguerite de Beaumont, dame du Lude, de Segré et de Martigné-Ferchaud[14], x1/ Bouchard de Vendôme, sire de Feillet ou Feuillet(te), fils cadet du comte Bouchard VI, d'où la suite des Vendôme-Montoire, barons de Segré ; et x2/ Jean Gaudin) ; et Jeanne de Beaumont, qui transmet en 1373 une partie de la Champagne au Maine (cf. l'article Parcé) à son mari Guillaume de Villiers du Hommet (les Villiers étant au Hommet les héritiers de la famille du Hommet), d'où .

- 17

XVe siècle

- 19 Marie Chamaillard d'Anthenaise (° ~1345 - † Argentan ), x , Pierre II de Valois d'Alençon "Le Noble" (° 1340 - † 1404),

comte d'Alençon, du Perche et de Porhoet, fils de Charles II d'Alençon, comte d'Alençon et du Perche, et de Marie de Castille-La Cerda.

comte d'Alençon, du Perche et de Porhoet, fils de Charles II d'Alençon, comte d'Alençon et du Perche, et de Marie de Castille-La Cerda.

- 20

Jean Ier d'Alençon "Le Sage" (° - † bataille d'Azincourt 1415), x Marie de Bretagne, dame de La Guerche († 1446), fille de Jean IV de Bretagne

Jean Ier d'Alençon "Le Sage" (° - † bataille d'Azincourt 1415), x Marie de Bretagne, dame de La Guerche († 1446), fille de Jean IV de Bretagne  et de Jeanne de Navarre.

et de Jeanne de Navarre.

- 21

Jean II d'Alençon "Le Bon" (° - † 1476), Compagnon de Jeanne d'Arc qui le surnomme « le gentil duc »

Jean II d'Alençon "Le Bon" (° - † 1476), Compagnon de Jeanne d'Arc qui le surnomme « le gentil duc »  , x1/ 1420 : Jeanne († 1432), fille de Charles duc d'Orléans, et x2/ : Marie d'Armagnac († 1473), fille de Jean IV d'Armagnac

, x1/ 1420 : Jeanne († 1432), fille de Charles duc d'Orléans, et x2/ : Marie d'Armagnac († 1473), fille de Jean IV d'Armagnac  et d'Isabelle d'Evreux (fille de Charles III le Noble, roi de Navarre, et d'Éléonore de Castille)[15]. Un aveu de 1451 nous apprend que les paroisses de La Chapelle-Rainsouin, Brée et la terre de La Roche-Pichemer, dépendaient du territoire de la baronnie de Sainte-Suzanne.

et d'Isabelle d'Evreux (fille de Charles III le Noble, roi de Navarre, et d'Éléonore de Castille)[15]. Un aveu de 1451 nous apprend que les paroisses de La Chapelle-Rainsouin, Brée et la terre de La Roche-Pichemer, dépendaient du territoire de la baronnie de Sainte-Suzanne.

- 22

René d'Alençon (° 1454 - † ), x Marguerite de Lorraine-Vaudémont (° 1463 - † 1521), fille de Ferry II de Vaudémont

René d'Alençon (° 1454 - † ), x Marguerite de Lorraine-Vaudémont (° 1463 - † 1521), fille de Ferry II de Vaudémont  et de Yolande d'Anjou

et de Yolande d'Anjou  [16].

[16].

XVIe siècle

- 23

Charles IV d'Alençon (° - † ), (rend aveu de la baronnie de Sainte-Suzanne en 1506), x Marguerite de France (1492-1549), fille de Charles d'Orléans comte d'Angoulême

Charles IV d'Alençon (° - † ), (rend aveu de la baronnie de Sainte-Suzanne en 1506), x Marguerite de France (1492-1549), fille de Charles d'Orléans comte d'Angoulême .svg.png.webp) et de Louise de Savoie, et sœur aînée de François Ier

et de Louise de Savoie, et sœur aînée de François Ier  . Il combat à Marignan en 1515 et à Pavie le mais meurt (sans enfants) le 11 avril de la même année.

. Il combat à Marignan en 1515 et à Pavie le mais meurt (sans enfants) le 11 avril de la même année.

- 24

Sa veuve Marguerite donne à bail la baronnie (acte daté de 1524 à Saint-Juste de Lyon) mais se remarie en 1527 avec Henri II d'Albret (° 1503 - † 1555), roi de Navarre,

Sa veuve Marguerite donne à bail la baronnie (acte daté de 1524 à Saint-Juste de Lyon) mais se remarie en 1527 avec Henri II d'Albret (° 1503 - † 1555), roi de Navarre,  privant la sœur de Charles IV d'Alençon, Françoise d'Alençon (° 1490 - † 1550)

privant la sœur de Charles IV d'Alençon, Françoise d'Alençon (° 1490 - † 1550)  , de son héritage sur la vicomté. Mais en 1537, 1543 c'est Françoise d'Alençon qui est la "baronnesse" de Sainte-Suzanne. Par lettres patentes du roi François Ier, la vicomté de Beaumont, Fresnay et Sainte-Suzanne, de même que les seigneuries de La Flèche, Château-Gontier et la baronnie du Saosnois, sont érigées en duché-pairie de Beaumont en septembre 1543.

, de son héritage sur la vicomté. Mais en 1537, 1543 c'est Françoise d'Alençon qui est la "baronnesse" de Sainte-Suzanne. Par lettres patentes du roi François Ier, la vicomté de Beaumont, Fresnay et Sainte-Suzanne, de même que les seigneuries de La Flèche, Château-Gontier et la baronnie du Saosnois, sont érigées en duché-pairie de Beaumont en septembre 1543.

- 25

Jeanne d'Albret (° 1528 - † 1572), x1/ Guillaume de Clèves

Jeanne d'Albret (° 1528 - † 1572), x1/ Guillaume de Clèves  (mariage annulé en 1546) ; x2/ Antoine de Bourbon (° 1518 - † 1562)

(mariage annulé en 1546) ; x2/ Antoine de Bourbon (° 1518 - † 1562) .svg.png.webp) .

.

- NB:

.svg.png.webp) Antoine de Bourbon est le fils de

Antoine de Bourbon est le fils de  Françoise d'Alençon susnommée (ref. 24) et de Charles (IV) de Bourbon-Vendôme

Françoise d'Alençon susnommée (ref. 24) et de Charles (IV) de Bourbon-Vendôme .svg.png.webp) , descendant de saint Louis

, descendant de saint Louis  .

.

- NB:

- 26

Henri de Navarre (° - † assassiné par François Ravaillac), x 1/ : Marguerite de France (1553-1615) dite aussi Marguerite de Valois ou la reine Margot, fille d'Henri II roi de France

Henri de Navarre (° - † assassiné par François Ravaillac), x 1/ : Marguerite de France (1553-1615) dite aussi Marguerite de Valois ou la reine Margot, fille d'Henri II roi de France  , et de Catherine de Médicis. Divorce le ; x 2/ : Marie de Médicis (° 1573 - † 1642), fille de François Ier de Médicis

, et de Catherine de Médicis. Divorce le ; x 2/ : Marie de Médicis (° 1573 - † 1642), fille de François Ier de Médicis  et de Jeanne de Habsbourg, nièce de Charles Quint

et de Jeanne de Habsbourg, nièce de Charles Quint  .

.

- NB: Henri de Bourbon, roi Henri III de Navarre

, devient Henri IV roi de France

, devient Henri IV roi de France  en 1589. Il avait hérité de Sainte-Suzanne à la mort de sa mère Jeanne d'Albret en 1572; Le roi fut donc baron de Sainte-Suzanne durant 22 ans. En 1586, quoique des terres eussent été aliénées par Henri IV, comme la féodalité avait été réservée, le sceau des contrats est aux armes de France

en 1589. Il avait hérité de Sainte-Suzanne à la mort de sa mère Jeanne d'Albret en 1572; Le roi fut donc baron de Sainte-Suzanne durant 22 ans. En 1586, quoique des terres eussent été aliénées par Henri IV, comme la féodalité avait été réservée, le sceau des contrats est aux armes de France  et de Navarre

et de Navarre  , avec ces mots pour légende : Seel du roy de Navarre establi à Sainte-Suzanne. Sous le règne de Louis XIII, par la continuation des mêmes réserves, on se sert du sceau aux armes de France et de Navarre avec la lettre L couronnée et en exergue : Sceau de la Cour de Sainte-Suzanne (1626).

, avec ces mots pour légende : Seel du roy de Navarre establi à Sainte-Suzanne. Sous le règne de Louis XIII, par la continuation des mêmes réserves, on se sert du sceau aux armes de France et de Navarre avec la lettre L couronnée et en exergue : Sceau de la Cour de Sainte-Suzanne (1626).

- NB: Henri de Bourbon, roi Henri III de Navarre

- 27

Le , Henri IV vend la baronnie de Sainte-Suzanne pour 18 000 écus en engagement à sa femme Marguerite de France dite la Reine Margot, qui le détient dix ans (1594-1604).

Le , Henri IV vend la baronnie de Sainte-Suzanne pour 18 000 écus en engagement à sa femme Marguerite de France dite la Reine Margot, qui le détient dix ans (1594-1604).

XVIIe siècle

- 28

Guillaume Fouquet marquis de La Varenne (° 1560 - † 1616), x 1/: Catherine Foussard ; x2/: Jeanne de Poix Veuve Girard. Guillaume Fouquet, seigneur de la Varenne, rachète le l'engagement fait à la reine Margot (Fouquet rembourse le à la reine les 14 200 écus qui lui restaient dus) et le transmet à ses descendants. Il construit le château de La Flèche (il était devenu le gouverneur-capitaine héréditaire, puis le seigneur engagiste de La Flèche) et le Château de Sainte-Suzanne.

Guillaume Fouquet marquis de La Varenne (° 1560 - † 1616), x 1/: Catherine Foussard ; x2/: Jeanne de Poix Veuve Girard. Guillaume Fouquet, seigneur de la Varenne, rachète le l'engagement fait à la reine Margot (Fouquet rembourse le à la reine les 14 200 écus qui lui restaient dus) et le transmet à ses descendants. Il construit le château de La Flèche (il était devenu le gouverneur-capitaine héréditaire, puis le seigneur engagiste de La Flèche) et le Château de Sainte-Suzanne. - 29

René Ier Fouquet de La Varenne (° 1586 - † 1656), x Jeanne Girard, fille de Jeanne de Poix et de Guy Girard (Voir : Saint-Romans-lès-Melle).

René Ier Fouquet de La Varenne (° 1586 - † 1656), x Jeanne Girard, fille de Jeanne de Poix et de Guy Girard (Voir : Saint-Romans-lès-Melle). - 30

René II Fouquet de La Varenne (° - † 1697, mort en duel)

René II Fouquet de La Varenne (° - † 1697, mort en duel) - 31

Claude II Fouquet de La Varenne (° 1635 - † 1699), frère de René II, x Marie-Françoise de Froulay de Tessé, fille de René III de Froulay seigneur de Tessé, grand d'Espagne, maréchal de France, et de Marie-Françoise Aubert d'Aunay. Louis XIV échange des terres que le maréchal détient à Versailles et Marly contre les terres royales de Beaumont et Fresnay.

Claude II Fouquet de La Varenne (° 1635 - † 1699), frère de René II, x Marie-Françoise de Froulay de Tessé, fille de René III de Froulay seigneur de Tessé, grand d'Espagne, maréchal de France, et de Marie-Françoise Aubert d'Aunay. Louis XIV échange des terres que le maréchal détient à Versailles et Marly contre les terres royales de Beaumont et Fresnay.

XVIIIe siècle

- 32

« Anonyme » de La Varenne (° 1699 - † 1714), Naît quelques semaines après la mort de son père. Sous tutelle du maréchal de Tessé son grand-père, puis de sa mère Marie-Françoise, qui se remarie avec Jean-François de Briqueville, seigneur de la Luzerne

« Anonyme » de La Varenne (° 1699 - † 1714), Naît quelques semaines après la mort de son père. Sous tutelle du maréchal de Tessé son grand-père, puis de sa mère Marie-Françoise, qui se remarie avec Jean-François de Briqueville, seigneur de la Luzerne - 33

Catherine-Françoise de La Varenne (° ~1625 - † 1661), x Hubert de Champagne marquis de Villaines, Baron de Tucé (° ~1605 - † ?),

Catherine-Françoise de La Varenne (° ~1625 - † 1661), x Hubert de Champagne marquis de Villaines, Baron de Tucé (° ~1605 - † ?),  [17] fils de Brandelis (IV) de Champagne, marquis de Villaines (° ~1556 - † 1619), Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit (), (maréchal de France ?), et d'Anne de Feschal

[17] fils de Brandelis (IV) de Champagne, marquis de Villaines (° ~1556 - † 1619), Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit (), (maréchal de France ?), et d'Anne de Feschal  (° ~ 1580 ou 1585 - x - † ?), fille de Jean de Feschal

(° ~ 1580 ou 1585 - x - † ?), fille de Jean de Feschal  (°1554 - † 1610). Catherine-Françoise de La Varenne fut héritière posthume.

(°1554 - † 1610). Catherine-Françoise de La Varenne fut héritière posthume. - 34

René-Brandelys de Champagne de Villaines (° ~1645 ou 1650 - † ), x Thérèse Le Royer des Forges (° - † ? )

René-Brandelys de Champagne de Villaines (° ~1645 ou 1650 - † ), x Thérèse Le Royer des Forges (° - † ? ) - 35

Anne Marie de Champagne de Villaines - La Suze (° ~ 1705 - † ) x César Gabriel de Choiseul-Praslin,

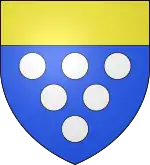

Anne Marie de Champagne de Villaines - La Suze (° ~ 1705 - † ) x César Gabriel de Choiseul-Praslin,  (° - † )[18], fils d'Hubert de Choiseul, Comte de Chevigny et d'Henriette-Louise de Beauvau. Secrétaire d'État aux affaires étrangères, à la Marine ; Lieutenant général, Ambassadeur[19].

(° - † )[18], fils d'Hubert de Choiseul, Comte de Chevigny et d'Henriette-Louise de Beauvau. Secrétaire d'État aux affaires étrangères, à la Marine ; Lieutenant général, Ambassadeur[19]. - Les vassaux de la baronnie relevaient directement du roi comme duc de Beaumont. En 1771 la baronnie est donnée pour partie en apanage au frère cadet du roi Louis XVI, le comte de Provence, futur Louis XVIII.

- 36

Armand-César-Louis ou Renaud-César de Choiseul duc de Praslin (° - † ), x Suzanne- ou Guyonne-Marguerite-Philippine de Durfort de Lorges (° 1737 - † 1806), fille de Guy-Louis de Durfort, duc de Lorges (° 1714 - † 1775) et de Randan, et de Marie Marguerite Butault de Marsan. Député et ambassadeur à Naples.

Armand-César-Louis ou Renaud-César de Choiseul duc de Praslin (° - † ), x Suzanne- ou Guyonne-Marguerite-Philippine de Durfort de Lorges (° 1737 - † 1806), fille de Guy-Louis de Durfort, duc de Lorges (° 1714 - † 1775) et de Randan, et de Marie Marguerite Butault de Marsan. Député et ambassadeur à Naples. - 37

Antoine-César de Choiseul-Praslin (° - † ), comte de Sainte-Suzanne, x Charlotte Antoinette O'Brien[20] de Thomond, fille de Charles O'Brien comte de Thomond[20], et de Marie-Geneviève Gaultier de Chiffreville. Pair de France, député de la noblesse pour la sénéchaussée du Maine aux États généraux le , Maréchal de camp le , sénateur (1799 - 1808), Commandeur de la Légion d'honneur, inhumé au Panthéon[21] ; le frère cadet d'Antoine-César : César-Hippolyte de Choiseul-Praslin (1757-93), comte de Ste-Suzanne, héritier de Villaines (avec postérité) ; leur sœur, Julie-Alix de Choiseul-Praslin (1777-99) : voir ci-dessous.

Antoine-César de Choiseul-Praslin (° - † ), comte de Sainte-Suzanne, x Charlotte Antoinette O'Brien[20] de Thomond, fille de Charles O'Brien comte de Thomond[20], et de Marie-Geneviève Gaultier de Chiffreville. Pair de France, député de la noblesse pour la sénéchaussée du Maine aux États généraux le , Maréchal de camp le , sénateur (1799 - 1808), Commandeur de la Légion d'honneur, inhumé au Panthéon[21] ; le frère cadet d'Antoine-César : César-Hippolyte de Choiseul-Praslin (1757-93), comte de Ste-Suzanne, héritier de Villaines (avec postérité) ; leur sœur, Julie-Alix de Choiseul-Praslin (1777-99) : voir ci-dessous.

À l'époque révolutionnaire, le château de Sainte-Suzanne est déclaré bien national, mais rien n'indique qu'il ait été vendu, car le duc Antoine de Choiseul-Praslin se porte de nouveau acquéreur de Sainte-Suzanne par acte du 2 ventôse an XI ().

À l'époque révolutionnaire, le château de Sainte-Suzanne est déclaré bien national, mais rien n'indique qu'il ait été vendu, car le duc Antoine de Choiseul-Praslin se porte de nouveau acquéreur de Sainte-Suzanne par acte du 2 ventôse an XI ().

XIXe siècle

- 38

Lucie Virginie (ou Lucie Marie) de Choiseul-Praslin (° 1794 - † 1834), fille d'Antoine-César de Choiseul-Praslin, x juin 1815 prince Charles de Beauvau-Craon

Lucie Virginie (ou Lucie Marie) de Choiseul-Praslin (° 1794 - † 1834), fille d'Antoine-César de Choiseul-Praslin, x juin 1815 prince Charles de Beauvau-Craon  (° - † ), marquis de Harouël, Grand d'Espagne, fils du prince Marc Étienne Gabriel de Beauvau-Craon, chambellan de Napoléon Ier, et de "Nathalie" Henriette Victurienne de Rochechouart. Le prince Charles de Beauvau, gendre du duc de Choiseul ci-dessus, vend le château le au baron de Damas, dont la femme descendait des Choiseul-Praslin ; après les Damas, le château de Sainte-Suzanne élevé par Fouquet de La Varenne cesse d'appartenir à ses descendants[22].

(° - † ), marquis de Harouël, Grand d'Espagne, fils du prince Marc Étienne Gabriel de Beauvau-Craon, chambellan de Napoléon Ier, et de "Nathalie" Henriette Victurienne de Rochechouart. Le prince Charles de Beauvau, gendre du duc de Choiseul ci-dessus, vend le château le au baron de Damas, dont la femme descendait des Choiseul-Praslin ; après les Damas, le château de Sainte-Suzanne élevé par Fouquet de La Varenne cesse d'appartenir à ses descendants[22]. - 39

Le général-baron de Damas (° 1795 - † 1862), fils de Charles de Damas et de Marie-Gabrielle-Marguerite de Sarsfield, x Sigismonde Charlotte de Hautefort (° 1799 - † ), fille du comte Armand-Louis-Amédée de Hautefort (° 1776 - † 1809) et de Julie-Alix de Choiseul-Praslin (° 1777 - † 1799), la sœur d'Antoine-César et de César-Hippolyte ci-dessus. Le Baron de Damas, Lieutenant Général (), Pair de France (), Grand Maréchal du Palais (1830), Grand Croix de l'ordre de Saint-Louis, Grand-officier de la Légion d'honneur, Bailli de l'ordre de Malte, fut ministre de la Guerre puis des Affaires étrangères, Gouverneur du duc de Bordeaux (petit-fils de Charles X). Vente le à Mme Hélène Ollivier veuve Lespinasse.

Le général-baron de Damas (° 1795 - † 1862), fils de Charles de Damas et de Marie-Gabrielle-Marguerite de Sarsfield, x Sigismonde Charlotte de Hautefort (° 1799 - † ), fille du comte Armand-Louis-Amédée de Hautefort (° 1776 - † 1809) et de Julie-Alix de Choiseul-Praslin (° 1777 - † 1799), la sœur d'Antoine-César et de César-Hippolyte ci-dessus. Le Baron de Damas, Lieutenant Général (), Pair de France (), Grand Maréchal du Palais (1830), Grand Croix de l'ordre de Saint-Louis, Grand-officier de la Légion d'honneur, Bailli de l'ordre de Malte, fut ministre de la Guerre puis des Affaires étrangères, Gouverneur du duc de Bordeaux (petit-fils de Charles X). Vente le à Mme Hélène Ollivier veuve Lespinasse. - 40 Hélène Marie Anne Ollivier (° 1788 - † 15.11.1873) veuve d'Édouard Delespinasse (° ~1791 Ingrandes - † Sainte-Suzanne , ancien régisseur du château d'Antoine-César de Choiseul-Praslin puis de Sigismonde-Charlotte-Laure de Hautefort épouse du Baron de Damas ci-dessus, Maire de Sainte-Suzanne en 1814-1815. Fils d'Auguste de Lespinasse et d'Anne Lachesnaie). Vente le à M. Henri-Louis Picot de Vaulogé, mais Mme Delespinasse s'était réservé le droit d'habitation (bail gratuit[23]) au château jusqu'à sa mort, qui survint le . Sa fille Hélène, née le à Sainte-Suzanne, se maria le à Sainte-Suzanne avec Pierre Jean Baptiste Charles de Cointoux (° 1807 - † 1881) et habita au Mans, où elle résidait en 1882.

XXe siècle

- 41 En droit à partir du , en fait à partir du : Marie-Louise Nelly de Girardin[24](° 1821 - † 1903), fille de Numance de Girardin (° 1794 - † 1851) et de Sidonie Ferdinande Isabelle d'Yve de Bavay (° ? - † 1873) x 1844 Henri Louis Picot de Vaulogé (° 1814 - † 1891), fils de Henri Jean Baptiste Élisabeth Charles Picot de Vaulogé (° 1783 - † 1862) x 1808 Madeleine Victoire Le Clerc de la Provôterie (°1788 - † 1860)

- 42

Henri François Edgard "Frantz" Picot de Vaulogé (° 1845 - † 1928) x 1873 Céline Julie Thérèse de Menou (° 1851 - † 1914), fille d'Octave de Menou (° ? - † 1903) et de Céline Langlois d'Amilly (° 1829 - † 1904)

Henri François Edgard "Frantz" Picot de Vaulogé (° 1845 - † 1928) x 1873 Céline Julie Thérèse de Menou (° 1851 - † 1914), fille d'Octave de Menou (° ? - † 1903) et de Céline Langlois d'Amilly (° 1829 - † 1904) - 43

Renée Thérèse Picot de Vaulogé (° 1878 - † 1966) x 1904 Filipe (Philippe Jacques Marie) de La Grua et Talamanca, prince de Carini, (° 1880 - † 1952) fils de César III La Grua et Talamanca de Carini (° 1843 - † 1884) et d'Isabelle d'Ornano (°1850 - † 1874).

Renée Thérèse Picot de Vaulogé (° 1878 - † 1966) x 1904 Filipe (Philippe Jacques Marie) de La Grua et Talamanca, prince de Carini, (° 1880 - † 1952) fils de César III La Grua et Talamanca de Carini (° 1843 - † 1884) et d'Isabelle d'Ornano (°1850 - † 1874). - 44

Princesse Marie-Béatrice de Carini (° 1917 - † 2011) x 1946 comte Scévole Pocquet de Livonnière (°1912 - † 2003), fils de Scévole Pocquet de Livonnière (° 1876 - † 1914) et de Marie Loisel de Douzon (° 1887 - † 1957). Vente en 1969.

Princesse Marie-Béatrice de Carini (° 1917 - † 2011) x 1946 comte Scévole Pocquet de Livonnière (°1912 - † 2003), fils de Scévole Pocquet de Livonnière (° 1876 - † 1914) et de Marie Loisel de Douzon (° 1887 - † 1957). Vente en 1969. - 45 SCI animée par Aude Fonquernie, médecin, psychanalyste, est fondatrice de la Maison sur le Monde à Mazille, et de Cluny, chemins d'Europe à l'abbaye de Cluny. Vente en 1980.

- 46

Syndicat intercommunal et départemental pour le développement du tourisme, représenté par la commune de Sainte-Suzanne. Vente le .

Syndicat intercommunal et départemental pour le développement du tourisme, représenté par la commune de Sainte-Suzanne. Vente le .

XXIe siècle

- 47

Département de la Mayenne . Le Conseil général de la Mayenne a entrepris depuis 2000 de très importants travaux (réfection du donjon, du pont-levis, de la porte de fer, des remparts et du logis) qui ont abouti à l'ouverture dans le logis, en juin 2009, d'un Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine.

Département de la Mayenne . Le Conseil général de la Mayenne a entrepris depuis 2000 de très importants travaux (réfection du donjon, du pont-levis, de la porte de fer, des remparts et du logis) qui ont abouti à l'ouverture dans le logis, en juin 2009, d'un Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine.

Notes et références

- Ref. Marquis de Beauchêne in "Les seigneurs et la baronnie de Sainte-Suzanne" : Les plus anciens seigneurs connus de la terre qui nous occupe sont les vicomtes de Beaumont. D'après le chanoine André René Le Paige, cette terre avait été portée en dot par Lucie de Sainte-Suzanne à un membre de cette famille. Mais certaines généalogies inexactes rapportées par le chanoine Le Paige peuvent faire douter de cette affirmation. Cette Lucie de Sainte-Suzanne a-t-elle pu être confondue avec Luce de Laigle, épouse de Richard Ier de Beaumont, vicomtesse de Sainte-Suzanne ?...

- ref. Marquis de Beauchêne in "Les seigneurs et la baronnie de Sainte-Suzanne" : Comme la plupart des historiens qui se sont occupés de la question, nous appelons Raoul Ier le père de celui par qui Ménage et le Père Anselme font commencer "la Généalogie des anciens Beaumont".

- Hypothèse résultant des Comtes du Maine, d'Étienne Patou, 2007 ([PDF] lire en ligne).

- Raoul, attaché à la cause de Roger que M. Robert Latouche reconnaît pour le premier comte héréditaire du Maine, serait, d'après le même auteur et d'après dom Briant, le premier vicomte ayant possédé sa charge non plus à titre viager, mais avec garantie de succession pour ses descendants. Cette opinion est soutenable sans être absolument sûre.Raoul, vicomte, que M. Depoin prétend avoir accompagné Hugues Ier du Maine, comte du Maine, dans un gouvernement momentané du Poitou, en 937, est donné sans aucune référence, et les auteurs de l'histoire de Poitiers les plus récents n'en parlent pas ; on ne saurait donc l'admettre. Il est certain d'ailleurs qu'il y eut un degré intermédiaire entre Raoul II et Raoul III. Dans la charte de restauration d'Évron, Raoul III de Beaumont affirme qu'il possédait les terres de cette dotation de succession paternelle. Mais ne connaissant que son existence, nous ne saurions le nommer à son rang. Nous ne pouvons en dire qu'une chose, c'est qu'il était lui-même vicomte du Maine.

- L'évêque Mainard avait été marié, était père de nombreux enfants et avait porté les armes avant d'aspirer à l'épiscopat qu'il occupa de 940 à 960 ou de 951 à 971 selon les sources.

- Autre hypothèse : Godeheult fut, croit-on (cf. l'abbé Angot), la seconde des sœurs de l'évêque Avesgaud, et la belle-sœur de Gervais de Château-du-Loir, son successeur. C'est ainsi que Raoul III, frère de l'évêque Mainard, serait allié à trois évêques successifs du Mans, à l'époque où ils furent, en même temps que des prélats, de puissants seigneurs temporels.

- On a voulu lui ravir cet honneur au profit du vicomte de Blois, mais, quoique la tentative ait réussi, le fait est contre toute vraisemblance et démenti par de nombreux monuments.

- Fidèle de Foulques Nerra, dit Célestin Port, il aurait conquis avec lui les Mauges.

- Veuf d'Emma de Montreveau, Raoul V épousa Cana de Pontlevoie, d'origine anglaise, semble-t-il ; laquelle paraît depuis la fondation du Prieuré de Vivoin, dans nombre d'actes de son mari; elle lui survécut, car on la trouve avec le titre de vicomtesse, tenant sa cour de justice dont faisait partie son beau-fils, Hubert.

- Avec elle s'éteint la première famille de vicomtes du Maine, celle des Beaumont.

- Jean II de Beaumont-Brienne fut l'objet de plaintes graves et de censures de la part de Guillaume Ouvroing, évêque de Rennes de 1329 à 1345. Non content d'injurier le prélat, son suzerain, de s'emparer de son manoir de Ranée où il faisait apportrer ses grains, il avait maltraité plusieurs clercs et prêtres, en avait pris et détenu d'autres; quant au messager, porteur des lettres de l'évêque contre lui, il l'avait saisi dans le cloître de Saint-Melaine et, l'épée à la main, l'avait forcé de manger ces lettres. L'interdit jeté sur ses terres aux diocèses de Rennes et du Mans, il l'avait violé et fait violer à ses gens. Enfin, il retenait en prison Jean Baratin, archidiacre du Désert et vicaire général. Le pape Benoît XII ordonna, le 18 juillet 1341, aux évêques du Mans et d'Angers de citer devant lui dans 40 jours ce terrible homme. L'évêque Guillaume Ouvrouing, le 28 août 1341, pria les évêques de Dol, de Léon et de Tréguier, de l'excommunier, lui et ses complices, nommément Bonabbe de Rougé, chevalier. Le mécréant se rendit et fut absous le 24 novembre 1341, à condition de payer une amende de 3000 florins, de rendre le manoir de Ranée et de réparer les injustices commises. Ref : abbé Angot, Dictionnaire historique, archéologique et biographique de la Mayenne, tome IV, page 834 article "Sainte-Suzanne" (édition impr. Floch, Mayenne, de 1962) et Lettres de Benoît XII, 1096, 9109, 9152).

- Jean II de Beaumont ne laissait qu'un fils, Louis II de Beaumont, qui fut tué lors de la bataille de Cocherel, et sa fortune échut, soit légalement, soit par disposition testamentaire, à Marie de Beaumont, sa nièce. Beaumont-le-Vicomte, Fresnay, Sainte-Suzanne, Argenton, Nogent-le-Rotrou, La Flèche, Château-Gontier et Pouancé s'ajoutèrent ainsi au patrimoine des Chamaillard.

- « Notice sur la seigneurie de Martigné-Ferchaud, p. 426-427 », sur Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, t. II, par Dom Hyacinthe Morice, chez Charles Osmont à Paris, 1744

- Entré dans le métier des armes dès l'âge de 7 ans, il se réfugie en Bretagne en 1417, chassé par l'invasion anglaise; il s'empare de Montmirail et de Ballon et, l'année suivante (1424), prend part à la bataille de Verneuil, mais, renversé de son cheval, il est fait prisonnier et envoyé au Crotoy. Les Anglais se sont emparés du comté du Maine. Le duché d'Alençon et la vicomté de Beaumont, appartenant au duc, sont donnés au comte de Salisbury le 26 juin 1425 : Jean II perd Sainte-Suzanne pendant l'occupation anglaise (1425-1439), et ne retrouvera véritablement sa Cité qu'en 1447. Libéré en 1427, il participe aux côtés de Jeanne d'Arc au siège d'Orléans (mai 1429). Mais condamné par Charles VII pour crime de lèse majesté, il est emprisonné et dépouillé de ses biens au profit du roi. A l'avènement de Louis XI (1461), il est libéré et récupère ses biens, mais ne tarde pas à prendre parti, lors de la guerre du Bien public, contre le roi. Condamné à mort deux fois, deux fois gracié, finalement rendu à la liberté le 28 décembre 1475, il meurt en † 1476.

- Il recouvre ses terres à la mort de son père, sauf Beaumont, Fresnay et Sainte-Suzanne, qui demeurent entre les mains du roi (Louis XI) en qualité de places frontières. Soupçonné par Louis XI de vouloir se retirer à la cour du duc de Bretagne, il est enfermé à Chinon dans une cage en fer (1481).Ce n'est qu'en 1483 que le nouveau roi Charles VIII lui en accorde la mainlevée. Marguerite de Lorraine, veuve de René d'Alençon, administre la baronnie au nom de ses enfants en 1494, 1503.

- Blasonnement : Ecartelé : au 1 et au 4, de sable fretté d'argent au chef d'argent chargé d'un lion issant de gueules armé et lampassé d'or, au 2 et au 3 d'or à la croix de gueules chargée de 5 coquilles renversées d'argent, cantonnée de seize alérions d'azur, quatre par canton; sur le tout parti : au I d'azur à la bande d'argent accostée de deux cotices doubles d’or, potencée et contre-potencée en dedans, qui est de Champagne et au II : d'azur fleurdelysé d'or au lion d'or.

- Blasonnement : Écartelé, au Ier de gueules au lion d'or armé et lampassé d'azur, au IIe fascé de sable et d'or de six pièces, au IIIe d'rargent à la fasce de gueules, au IVe d'or au lion de sable, un ecusson d’azur à la croix d’or accompagné de dix-huit billettes du même, cinq et cinq en chef posées en sautoir, quatre et quatre en pointe posées deux et deux brochant sur le tout.

- Il fut lieutenant général et ambassadeur à Vienne. Il fut reçu comme chevalier du Saint-Esprit le 1er janvier 1762. Il fut nommé membre honoraire de l'Académie des sciences le .

Cousin d'Étienne François de Choiseul-Stainville, il fut secrétaire d'État aux Affaires étrangères du au .

Le 10 avril 1766, Choiseul reprit le portefeuille des Affaires étrangères et son cousin se chargea du département de la Marine qu'il conserva jusqu'au 24 décembre 1770, date à laquelle, Choiseul ayant été disgracié, il fut remplacé par l'abbé Terray. - de Clare en Irlande.

- Son frère, César-Hippolyte de Choiseul-Praslin (° 1757 - † 1793), comte de Sainte-Suzanne (x Joséphine de Choiseul d’Esquilly )voit son château de La Flèche dévasté pendant la Révolution et meurt à 36 ans.

- Au sein de la Famille de Beauvau, Charles est le petit-neveu de Charles Juste qui donna son nom à l'hôtel de Beauvau, actuel siège du Ministère de l'intérieur à Paris.

- Chartrier des Vaulogé, 55J Archives de la Sarthe 1999.

- Arrière petite-fille de René-Louis Marquis de Girardin, (° 1735 - † 1808), ami de Jean-Jacques Rousseau, et créateur du parc d'Ermenonville (actuel parc Jean-Jacques-Rousseau, MH). Mme de Girardin vendit sa part dans le château d'Ermenonville et acheta celui de Sainte-Suzanne, où elle vécut jusqu'à sa mort.

Sources

- « Liste des seigneurs de Sainte-Suzanne », dans Alphonse-Victor Angot et Ferdinand Gaugain, Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, Laval, Goupil, 1900-1910 [détail des éditions] (lire en ligne)

- Évron et ses environs, par Maurice Passe, Imp. Fleury, Mamers, 1912, p. 66 à 123.

- Voir celles de l'article : Sainte-Suzanne.

- Racines&Histoire : vicomtes du Maine, p. 6-8.

- Racines&Histoire : Beaumont de Brienne, p. 7 et 9-10.

- Racines&Histoire : Vendôme de Segré, p. 9 et 13.

- Medlands : Maine > chap. II, les vicomtes du Maine et de Beaumont

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.