Le Moucherotte

Le Moucherotte est un sommet du département français de l'Isère s'élevant à 1 901 mètres d'altitude dans le massif du Vercors, dans les Alpes. Situé à l'extrémité nord-est du massif, il se termine par les rochers des Trois Pucelles, sur sa crête septentrionale, et domine l'agglomération de Grenoble. Il est composé de calcaires, notamment de l'Urgonien dans sa partie supérieure.

| Le Moucherotte | |

Vue du Moucherotte et des rochers des Trois Pucelles (à droite) depuis le nord-est. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Altitude | 1 901 m[1] |

| Massif | Massif du Vercors (Alpes) |

| Coordonnées | 45° 08′ 51″ nord, 5° 38′ 22″ est[1] |

| Administration | |

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Isère |

| Ascension | |

| Voie la plus facile | Depuis Saint-Nizier-du-Moucherotte |

| Géologie | |

| Roches | Calcaires |

| Type | Crêt |

L'histoire de la montagne est marquée par la présence, de la fin des années 1950 au milieu des années 1970, d'un hôtel de luxe accessible par une télécabine depuis Saint-Nizier-du-Moucherotte et apprécié de nombreuses célébrités. Il donne accès à une piste de ski redescendant du sommet. En 1968, l'épreuve de saut à ski des Jeux olympiques de Grenoble se tient au grand tremplin de Saint-Nizier, au pied des Trois Pucelles. Toutefois, l'isolement de l'établissement par mauvais temps et son manque de rentabilité entraînent sa fermeture puis l'arrêt de la télécabine. Le tremplin tombe en délabrement à partir des années 1990. La silhouette de l'hôtel se détache au sommet jusqu'en 2001, date de sa destruction. Un radar hydrométéorologique s'y dresse depuis 2014.

Le sommet est accessible en randonnée pédestre depuis Saint-Nizier-du-Moucherotte, soit en longeant la crête septentrionale, soit par le versant oriental, ou depuis Lans-en-Vercors par le sud. L'abri du Moucherotte et le habert des Ramées permettent de trouver un refuge pour la nuit. Si l'escalade se pratique sur la paroi nord-est du Moucherotte qui compte deux voies, cette discipline sportive s'est surtout développée aux Trois Pucelles à partir des années 1920, avec une trentaine de voies répertoriées ; des résistants s'y sont même réfugiés en . La grotte Vallier, sur le versant oriental, permet la pratique de la spéléologie. La montagne fait partie du parc naturel régional du Vercors et d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Le chamois et le mouflon y sont notamment présents.

Toponymie

Une première hypothèse explique le nom de Moucherotte par une orthographe ancienne mont Cheyrotte, à l'instar de mont Cheyrol pour la Moucherolle, auquel s'ajouterait un suffixe diminutif. Le fréquent oronyme Cheyrol / Queyrol est quant à lui rattaché à la base pré-indo-européenne *kal- / *kar- / *ker- et variantes, associée aux rochers et aux montagnes rocheuses dénudées[2] - [3] - [4]. Le traitement de Mont en Mou- provient sans doute d'une dénasalisation, que l'on constate aussi dans d'autres régions, telles que la Normandie.

Une seconde hypothèse cherche l'étymologie du Moucherotte dans le thème pré-latin *musk- « roche » avec double suffixe -ar-otta (ou -ar-ola pour la Moucherolle), tombés dans l'attraction du latin musca « mouche », pour expliquer le traitement phonétique irrégulier[5] - [6].

L'ancien nom du Moucherotte est pic de l'Aigle[4]. Les Trois Pucelles ont pour leur part été connues sous l'appellation de dents de Gargantua[6].

Géographie

Situation

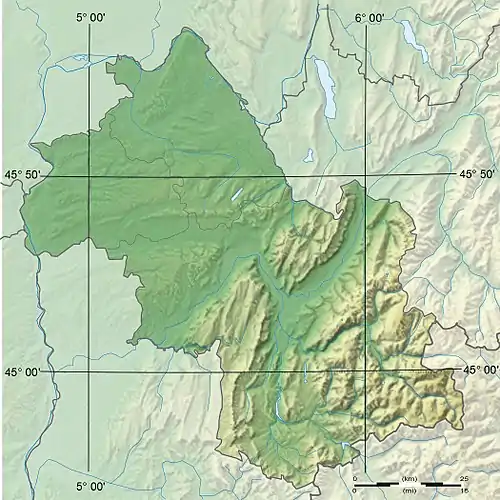

Le Moucherotte est situé dans le Sud-Est de la France, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de l'Isère. Son sommet se trouve à la jonction des communes de Saint-Nizier-du-Moucherotte, Seyssins et Claix ; ses pentes s'étendent jusqu'à Seyssinet-Pariset au nord-est et Lans-en-Vercors au sud-ouest[1]. Il domine la vallée du Drac et l'agglomération de Grenoble, à moins de dix kilomètres au nord-est, alors que Lyon est à près de cent kilomètres au nord-ouest.

Il fait partie du massif préalpin du Vercors, dont il est le sommet le plus oriental, mais également le plus septentrional de la longue crête qui parcourt le massif du nord au sud.

Topographie

Le Moucherotte se présente comme une arête orientée du nord au sud et culminant à 1 901 mètres d'altitude. Elle se trouve dans le prolongement septentrional de la Grande roche Saint-Michel qui s'étend au sud jusqu'au col de l'Arc avec les sommets secondaires de la Croix des Ramées, du Grand Cheval (1 827 mètres) et du pic Saint-Michel (1 966 mètres). Au nord, il s'abaisse vers les rochers des Trois Pucelles, sur la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte, une série de quatre dalles basculées verticalement selon un axe nord-nord-est/sud-sud-ouest : elles sont nommées, d'ouest en est, la Pucelle de Saint-Nizier, la Grande Pucelle (1 456 mètres, la plus élevée), la dent Gérard et le Couteau[1] - [7].

Géologie

Le Moucherotte est un crêt constitué dans sa partie supérieure de calcaire urgonien. Il domine à l'est le calcaire hauterivien, puis les calcaires du Fontanil et les roches marno-calcaires du Berriasien. Son versant occidental est composé de calcaire du Sénonien en partie recouvert de molasse et de conglomérats du Miocène[7].

Le versant occidental présente plusieurs glissements de terrain anciens, probablement consécutifs du retrait du glacier qui occupait la vallée lors de la glaciation de Würm[7].

Climat

Le Vercors septentrional est soumis à un climat océanique montagnard. Les précipitations sont amenées par des régimes d'ouest à nord-ouest[8]. L'hiver, les précipitations se produisent la plupart du temps sous forme de neige, à cause de l'influence de l'altitude.

Faune et flore

Le Moucherotte abrite une faune riche composée notamment de chamois[9], mouflons et chevreuils. Parmi les oiseaux figurent le Tétras lyre, le Lagopède alpin, l'Aigle royal et le Tichodrome échelette[9].

Les forêts sur les pentes de la montagne sont composées d'épicéas et de Pins à crochets. Des pelouses et landes subalpines sont présentes autour du sommet. Elles abritent l'Aposéris fétide, le Buplèvre des rochers, la Centranthe à feuilles étroites, le Sabot de Vénus, le Cystoptéris des montagnes, le Fusain à larges feuilles, le Gaillet des Alpes occidentales, l'Orchis odorant, l'Avoine soyeuse, la Minuartie à feuilles capillaires, l'Orchis de Spitzel, Polystic à aiguillons, la Primevère oreille d'ours, la Spiranthe d'automne et la Stipe pennée[9].

Histoire

Le , durant la Seconde Guerre mondiale, 750 résistants du maquis de Saint-Nizier-du-Moucherotte, parmi lesquels Jean Prévost, le général Roland Costa de Beauregard, le capitaine Brissac et les lieutenants Chabal et Bouchier-Veyrat, se retranchent aux Trois Pucelles mais, devant les assauts lancés par un millier de soldats allemands, se replient sur le Sud-Vercors[10] - [11].

En 1955, Jean Zucchetta, notaire à Aix-en-Provence, obtient un permis pour la construction d'un hôtel au sommet et d'une télécabine[12]. La remontée, gérée par la Société du téléférique (orthographe jouant avec le mot « féérique ») de Saint-Nizier-du-Moucherotte, est inaugurée le en présence du préfet de l'Isère Francis Raoul[13] - [14] - [15]. La ligne, construite et équipée par l'entreprise Applevage, s'étend sur une longueur de 2 500 mètres et 700 mètres de dénivelé, dispose d'une longueur de câble de 5 000 mètres, présente une vingtaine de pylônes et supporte 28 cabines en aluminium[13]. Le trajet entre la gare de départ, à 1 190 mètres d'altitude au sud du bourg, et la gare sommitale s'effectue en treize minutes[10] - [15]. Une partie des matériaux est acheminée au sommet par la télécabine. L'hôtel Ermitage ouvre finalement à Noël 1959[10]. Il est équipé de plus de 25 chambres luxueuses, dont deux suites[10] - [12]. Véritable nid d'aigle dont le profil se détache depuis la vallée, il est apprécié de nombreuses célébrités, comme Luis Mariano, Dalida, Charles Aznavour et Brigitte Bardot[12] - [13] - [15]. Cette dernière y tourne même, en compagnie de Claude Brasseur et Mireille Darc, quelques scènes du film de Roger Vadim La Bride sur le cou, en 1961[10] - [12] - [15]. Toutefois, l'hôtel est peu rentable et la télécabine ne peut fonctionner dès que le vent dépasse 60 km/h, contraignant les clients à séjourner plus que désiré[10] - [12] - [13] - [15]. Un accident se produit d'ailleurs en 1972, avec le décrochage d'une cabine en gare amont, ne causant que quelques blessures légères[15]. De plus, la piste de ski descendant du sommet, d'une longueur de trois kilomètres, est étroite et reste mal adaptée malgré les travaux entrepris à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de 1968[12] - [15]. Jean Zucchetta souhaite profiter de cet événement pour mener à bien son projet, qui prévoit la construction d'une chapelle, d'une dizaine de chalets individuels, d'une patinoire et d'une piscine autour de son hôtel. La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural oppose son veto en raison de la situation financière[15]. L'hôtel ferme ses portes en 1974[12] - [13] - [15] ou 1975[10] et la télécabine cesse de fonctionner en 1977[13] - [15]. Le câble de la remontée mécanique est démonté à la fin des années 1990. Après de nombreux vandalismes, l'hôtel ainsi que la gare amont sont démantelés en 2001 et le site est rendu à la nature[10] - [12] - [13] - [15]. La gare aval est détruite l'année suivante[15]. Seul un pylône subsiste, désormais utilisé par une des tyroliennes du parcours aventure de Saint-Nizier.

Lors des Jeux olympiques d'hiver de 1968, l'épreuve du saut à ski se tient sur le tremplin de 90 mètres construit à l'ouest des Trois Pucelles, à l'extrémité septentrionale du Moucherotte. Donnant l'impression de voler vers Grenoble, il est alors considéré comme l'un des plus beaux au monde. Il accueille des manches de la Coupe du monde de saut à ski en 1980 et 1981. Dans la décennie qui suit, il nécessite de fréquents et coûteux travaux de remise aux normes[15]. Le , Alain Prieur y bat en public le record du saut en longueur à moto avec une distance de 84,30 mètres[16]. Le tremplin n'est plus utilisé depuis 1990 et s'est fortement délabré. En 2001 et 2002, son enceinte a accueilli, à l'instigation du Palais des sports de Grenoble et de Nicolas Vouilloz, une compétition de vélo tout terrain[15].

De juin à , après deux ans d'étude portant sur plusieurs sites potentiels essentiellement dans le sud de la chaîne de Belledonne et le massif du Taillefer, est construit au sommet du Moucherotte le 28e radar hydrométéorologique de France. Il permet un suivi sur les Alpes du Nord, jusqu'alors plus vaste zone non couverte sur le territoire national. Son exploitation en montagne est rendue possible par l'utilisation de la bande X à double polarisation et mode doppler. Les travaux ont permis de moderniser les installations autour du relais hertzien préexistant du ministère de la Défense[17] - [18] - [19].

Activités

Randonnée pédestre

L'itinéraire pédestre habituel pour monter au Moucherotte part du village de Saint-Nizier-du-Moucherotte, au nord. Après quelques centaines de mètres, il est rejoint par le sentier écologique[20], qui démarre un peu plus bas, du pied du tremplin, par une série de lacets à l'ouest des Trois Pucelles[21]. Il emprunte alors le GR 91 jusqu'au sommet en restant sur le versant occidental, la plupart du temps en forêt[1] - [20]. Il est également possible de suivre l'ancienne piste de ski, dont quelques portions sont communes, pour une marche un peu plus exposée le long de la crête[1]. Le dénivelé est d'environ 740 mètres pour 3,9 kilomètres de long[20]. L'abri du Moucherotte se trouve à l'embranchement du GR et de l'ancienne piste, à 1 836 mètres d'altitude au nord-ouest du sommet ; il est en bon état mais fréquemment fermé et il n'est pas possible d'y faire du feu[22].

Depuis le dernier virage en épingle de la route département 106, avant d'arriver au village, part le sentier de la Vie qui s'engage dans le versant oriental du Moucherotte en longeant la doline du Trou Poussebou puis à travers le couloir est des Trois Pucelles, puis remonte plein sud à travers le bois du même nom. Au pied du rocher de Château-Bouvier (1 543 m), le sentier oblique vers le nord-ouest et emprunte le vallon des Forges jusqu'à l'ancienne piste de ski. La fin de la montée se fait par la voie normale[1] - [23]. Une autre solution consiste, à partir de Château-Bouvier, à continuer vers la grotte Vallier jusqu'à l'épaulement, pour basculer dans la face orientale du Moucherotte. Il est nécessaire de franchir quelques ressauts, parfois équipés de câbles, quelques dalles et des pierriers pour parvenir à la table d'orientation[1] - [23] - [24]. Le dénivelé est de 900 mètres[23]. Il est possible de rejoindre Château-Bouvier au départ du hameau de Cossey, à Claix, en passant par le rocher du Châtelard (1 112 m)[1] - [25]. Dans ce cas, le dénivelé jusqu'au sommet est de 1 430 mètres[25].

Par le sud, il est possible de gravir le Moucherotte au départ du stade de neige de Lans-en-Vercors par le GR 91, le long d'une large piste qui se transforme en sentier en débouchant dans les alpages des Ramées[1] - [26]. Cet itinéraire, sans difficulté, totalise 530 mètres de dénivelé sur une distance de 12,3 kilomètres[26]. Il est également possible de partir du hameau de Furon, au pied de la route menant à la station, en empruntant le GR de Pays du Tour des Quatre Montagnes, qui rejoint le GR 91 au niveau des alpages[1]. Un peu en amont de cet embranchement, à 1 620 mètres d'altitude, se situe le habert des Ramées ; l'intérieur est rustique mais dispose d'une cheminée et d'un espace pour six à huit couchages en mezzanine[27]. Le plateau des Ramées est également accessible au départ de la route forestière sur le versant occidental, en passant par le pas de l'Échelle, dit aussi pas de la Bergère[1] - [28].

Escalade

La paroi nord-est du Moucherotte, à l'aplomb de l'extrémité méridionale du vallon des Forges, comporte deux voies d'escalade. Othello a été ouverte en 1998 par P. Gay, P. Peyre et S. Vallon. D'une hauteur de 150 mètres, elle est cotée du 6a au 6b[29] - [30]. La voie Géomètres a été ouverte en 2002 par P. Gay, J.-P. Martin et Philippe Peyre. Sur la même paroi que la précédente, mais située plus à droite, elle a une hauteur identique et des difficultés allant du 5c au 6c[29] - [31].

Les Trois Pucelles, constituées de couloirs, piliers, faces, brèches, dièdres et arêtes, proposent une trentaine de voies d'une hauteur allant jusqu'à 150 voire 180 mètres et d'une difficulté maximale de 7b. Fréquentées dès 1921-1922, elles ont été partiellement abandonnées dans les années 1980 puis réhabilitées dès le milieu des années 1990. Les ouvreurs de ces voies sont, notamment, J.-L. Évrard, S. Maurin ou encore H. Delacour[32] - [33].

Spéléologie

La grotte Vallier[N 1], située à 1 520 mètres d'altitude, est explorée par les spéléologues jusqu'à près de 400 mètres de profondeur pour 9 287 m de développement[34]. Sa formation serait antérieure au Pléistocène[35]. Le début de la cavité présente des galeries étroites dans lesquelles il est difficile de s'orienter. Par la suite, les boyaux s'élargissent et il faut descendre deux puits, de respectivement dix mètres et trente mètres en pendulaire pour atteindre une lucarne. Les différentes galeries débouchent sur quelques salles, avant d'atteindre le puits principal, surnommé « Black hole » (« trou noir »), d'une hauteur de 98 mètres. Au fond, les parois sont couvertes de fleurs de gypse en aragonite. Le réseau se rétrécit de nouveau et la progression doit se faire par quelques puits remontants pour atteindre le labyrinthe de diaclase marquant la fin de l'exploration[36] - [37] - [38].

Le scialet des Ramées, dit aussi scialet Dominique, a connu quelques prospectives au début des années 1990 puis des travaux de désobstruation ont repris au printemps 2012[39] - [40].

Protection environnementale

Le Moucherotte fait partie du parc naturel régional du Vercors, qui a été créé en 1970 et couvre 2 062 km2 depuis la révision de sa charte en 2009. Le sommet fait également l'objet d'un classement en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I, qui s'étend sur 471,2 hectares des Trois Pucelles jusqu'au trou Saint-Michel en incluant les alpages le long de la crête[9].

Dans la culture

Le Moucherotte apparaît sur deux toiles du peintre paysagiste Ernest Victor Hareux, l'une de 60 × 35 cm intitulée L'abbé Guétal et Ernest Hareux sur le chemin du petit séminaire du Rondeau en 1892[41], l'autre de 24 × 15,5 cm intitulée Chemin du petit séminaire, le soir[42], présentant une grande ressemblance. Johan Barthold Jongkind le représente aussi sur Bords de l'Isère, en 1886, sous un point de vue pris depuis l'actuel quai Jongkind à Grenoble. Les Trois Pucelles font l'objet d'un dessin à la pierre noire d'un format de 22 × 15 cm dès le XVIIIe siècle par un certain Ballin ; cette représentation apparaît dans Voyage pittoresque de la France en 1787[43].

L'abbé Guétal et Ernest Hareux sur le chemin du petit séminaire du Rondeau (musée de Grenoble).

L'abbé Guétal et Ernest Hareux sur le chemin du petit séminaire du Rondeau (musée de Grenoble). Bords de l'Isère (musée de Grenoble).

Bords de l'Isère (musée de Grenoble)._Painting_by_Jules_Flandrin.jpg.webp) Femme au bouquet devant le Moucherotte (Jacqueline Marval), tableau de Jules Flandrin Musée de Grenoble.

Femme au bouquet devant le Moucherotte (Jacqueline Marval), tableau de Jules Flandrin Musée de Grenoble.

D'après la légende, trois jeunes filles poursuivies par des mécréants, ou par un méchant seigneur, auraient invoqué saint Nizier. Le ou les persécuteurs auraient été ensevelis mais les jeunes filles auraient été changées en pierre pour les punir de leur coquetterie excessive[11] - [44] - [45]. Selon une version différente, il s'agissait de quatre filles d'un seigneur capturées par les Sarrasins ; libérées par Roland, elles en seraient tombées amoureuses, alors que celui-ci était déjà marié, et auraient tellement pleuré qu'elles se seraient desséchées et transformées en pierres sur les parois du Moucherotte[45].

Annexes

Article connexe

Liens externes

- Maurice Gidon, Le Moucherotte, Trois Pucelles, Saint-Nizier, « Un atlas géologique des Alpes françaises »

- Le Moucherotte, camptocamp.org

Notes

- La grotte Vallier a pour coordonnées 45° 08′ 52″ N, 5° 38′ 39″ E.

Références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- Georges Richard Wipf, Noms de lieux des pays franco-povençaux, Chambéry, 1982 (ISBN 978-2904234002), page 268.

- Paul-Louis Rousset, Les Alpes et leurs noms de lieux, Échirolles, 1988 (ISBN 978-2901193029), page 334b.

- Henri Ferrand, Le Vercors - Le Royannais et les Quatre Montagnes, coll. « Les Alpes dauphinoises », librairie Alexandre Gratier et Jules Rey, Grenoble, 1904 [lire en ligne].

- Albert Dauzat, Gaston Deslandes et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de rivières et de montagnes en France, Klincksieck, Paris, 1978, p. 175b.

- [PDF] Le Moucherotte - Vercors, 27 mars 2008.

- Le Moucherotte, Trois Pucelles, Saint-Nizier, geol-alp.

- François Ribard, À la découverte du Vercors : Parc naturel régional, Glénat, coll. « Topo guides », Grenoble, 2009 (ISBN 978-2-7234-5849-8), pages 50-51

- [PDF] Crêtes des Trois Pucelles à la Grande Moucherolle ZNIEFF de type I no régional : 38230006, Inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, 2e édition, 2007.

- Cartes postales de Saint-Nizier-du-Moucherotte.

- Musée de la Résistance - Nécropole de Saint-Nizier-du-Moucherotte.

- Le Moucherotte et l'hôtel Ermitage.

- [PDF] Le Moucherotte - Vercors, 15 avril 2011.

- Saint Nizier - Grenoble 1968.

- Saint-Nizier : la belle époque.

- (es) No Mirando a Nuestro Daño

- Un radar hydrométéorologique au sommet du Moucherotte, 9 juin 2014.

- [PDF] Dossier d’information sur le projet de radar météorologique à Saint Nizier du Moucherotte, Météo-France Direction Interrégionale Centre-Est, avril 2013

- Projet de radar météorologique à Saint-Nizier-du-Moucherotte, Observatoire savoyard de l'environnement.

- Le Moucherotte : Voie normale depuis Saint-Nizier-du-Moucherotte, camptocamp.org.

- Le Moucherotte : Par le sentier écologique, camptocamp.org.

- Abri du Moucherotte 1836 m (cabane non gardée), refuges.info.

- Le Moucherotte : Face E (estival) - depuis le tremplin, camptocamp.org.

- Moucherotte – par la face Est, grenoble-montagne.com.

- Le Moucherotte : Boucle Face E - Vallon des Forges depuis Cossey, camptocamp.org.

- Le Moucherotte : Par la crête S, camptocamp.org.

- Habert des Ramées 1620 m (cabane non gardée), refuges.info.

- Le Moucherotte : boucle par le pas de la bergère et l'arête S, camptocamp.org.

- Dominique Duhaut, Philippe Peyre, Escalades en Vercors, Chartreuse et Dévoluy, Promo grimpe, 2005 (ISBN 978-2914007047).

- Le Moucherotte : Othello, camptocamp.org.

- Le Moucherotte : Géomètres, camptocamp.org.

- [PDF] Hervé Delacour, Escalade aux Trois Pucelles

- Trois Pucelles, camptocamp.org.

- Serge Caillault, Dominique Haffner et Thierry Krattinger, Spéléo sportive dans le Vercors, t. 1, Aix-en-Provence, Edisud, , 160 p. (ISBN 2-85744-897-X), p. 139-141.

- Claude Beaudevin, « La grotte Vallier », sur geoglaciaire.net, (consulté le )

- Grotte Vallier, Spéléos grenoblois du Club alpin français, 6 janvier 2012.

- Grotte vallier, mont Moucherotte, Vercors, Activités spéléologiques du CAF d'Albertville, 26 mars 2012.

- Grotte vallier, Au cœur de la Terre.

- Prospection sur le plateau des Ramées, Association Spéléo Vercors, 29 mai 2012.

- 17/06/12 désob et visite de trou sur les Ramées, Association Spéléo Vercors, 17 juin 2012.

- L'abbé Guétal et Ernest Hareux sur le chemin du Petit Séminaire du Rondeau par Ernest Victor Hareux.

- Chemin du petit Séminaire, le soir par Ernest Victor Hareux.

- Vue des dents de Gargantua sur Gallica.

- La Terre et le monde souterrain, page 8.

- Le Guichet du Savoir - Les Trois Pucelles, Bibliothèque municipale de Lyon.