Le Fugeret

Le Fugeret (en occitan, Lo Fugeiret[1] ou Lo Fujairet[2]) est une commune française située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Le Fugeret | |||||

Centre du village. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Alpes-de-Haute-Provence | ||||

| Arrondissement | Castellane | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière | ||||

| Maire Mandat |

André Pesce 2020-2026 |

||||

| Code postal | 04240 | ||||

| Code commune | 04090 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

206 hab. (2020 |

||||

| Densité | 7,3 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 00′ 16″ nord, 6° 38′ 33″ est | ||||

| Altitude | Min. 760 m Max. 1 960 m |

||||

| Superficie | 28,38 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Castellane | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

Le nom de ses habitants est Fugeretois[3].

Géographie

Hameaux

- Argenton, la Béouge ;

- Bontès ;

- Chabrières.

Sommets et cols

- Col d’Argenton (1 468 m, piste)

- Rocher de Pellousis (1 340 m) ; le Rigelet (1 894 m) ;

- Montagne d’Argenton (1 916 m)

Hydrographie et les eaux souterraines

Cours d'eau sur la commune ou à son aval[4] :

Environnement

La commune compte 1 561 ha de bois et forêts, soit plus de la moitié de sa superficie[3].

Communes voisines

|

Méailles |  | ||

| Allons | N | Castellet-lès-Sausses | ||

| O Le Fugeret E | ||||

| S | ||||

| Annot | Braux |

Voies de communications et transports

Voies routières

Le village est situé à 835 m d’altitude[5], sur la route d’accès sud au col de la Colle-Saint-Michel, en venant d’Annot et de la vallée du Var.

Transports en commun

La gare du Fugeret est desservie par la ligne de Nice à Digne[6].

Risques naturels

Aucune commune du département n’est en risque sismique nul. Le canton d'Annot, auquel appartient Le Fugeret, est en zone de risque 1b (risque faible). La commune est exposée à quatre autres risques naturels[7] :

- avalanche,

- feu de forêt,

- inondation,

- mouvement de terrain.

La commune n’est exposée à aucun risque technologique[8].

Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) n’existe pour la commune[9].

Histoire

Le nom du peuple installé dans la vallée n’est pas certain, mais il peut s’agir des Nemeturii[12]. Après la Conquête (achevée en 14 av. J.-C.), Auguste organise les Alpes en provinces. Le territoire de l’actuelle commune du Fugeret dépend de la province des Alpes-Maritimes et est rattaché à la civitas de Glanate (Glandèves). À la fin de l’Antiquité, le diocèse de Glandèves reprend les limites de cette civitas[13].

À Argenton, les vestiges d’une construction gallo-romaine attestent de la présence romaine dans la vallée (voir section Lieux et monuments).

La localité apparaît pour la première fois dans les chartes au début du XIIIe siècle[5]. Jusqu’en 1245, la communauté du Fugeret relevait de la baillie d’Outre-Siagne, circonscription administrative du comté de Provence. Celle-ci est ensuite démembrée en plusieurs circonscriptions plus petites, et après une période de stabilisation, on sait qu’en 1264 Le Fugeret faisait partie de la viguerie de Puget-Théniers[14]. Elle fut ensuite rattachée à celle d’Annot à sa création au XVIIIe siècle[15]. Les abbayes Saint-Victor de Marseille et l’Saint-Eusèbe d’Apt possédaient chacune un prieuré dans la commune[16].

Le Fugeret se trouvait à l'origine sur le plateau du Chastel, le village aurait brulé une ou deux fois sous François Ier à cause de la peste. Le village s'est alors déplacé dans la vallée, autour de l'église[15]. Certains historiens, dont Daniel Thiery, acceptent l'idée d'un établissement templier[15] - [17] (se trouvant alors dans une maison de la Grand Rue, près de la fontaine et étant en vis-à-vis avec l'ancien bar Masse), d'autres classant cette affirmation au rang des nombreuses légendes entourant l'ordre de chevalerie[18]. Lors de la crise ouverte par la mort de la reine Jeanne Ire, Guillaume Rostang, seigneur du Fugeret, soutient Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Ses biens sont alors confisqués. En 1386, les ralliements de plus en plus nombreux à la cause angevine entraînent son changement d’engagement, et il prête hommage au jeune duc d’Anjou, Louis II, en juillet 1386, contre la restitution de ses biens[19].

L'ancien cimetière (des vestiges de sarcophages de pierre ont été trouvés au cours de travaux de voirie) se trouvait à gauche de l'église, sous la rue montante et l'actuel terrain de pétanque.

La seigneurie du lieu appartenait aux Pontevès au XIVe siècle, puis aux Glandevès (XVe siècle)[10].

Le bois des forêts du Fugeret était coupé et acheminé par flottage sur le Var pour être utilisé dans la construction de navires à l’arsenal de Toulon, à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. Cette pratique a perduré jusqu’au début du XXe siècle et l’arrivée du chemin de fer, avec d’autres usages pour le bois, dont la construction du port de Nice à partir de 1749[20].

La société patriotique de la commune y est créée assez précocement, pendant l’été 1792[21].

La Révolution et l’Empire apportent nombre d’améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d’un cadastre est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre en œuvre, les fonctionnaires du cadastre traitant les communes par groupes géographiques successifs. Ce n’est qu’en 1830 que le cadastre dit napoléonien du Fugeret est achevé[22].

Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l’échec de l’insurrection, une sévère répression s’abat sur ceux qui se sont levés pour défendre la République, dont un habitant du Fugeret[23].

Comme de nombreuses communes du département, Le Fugeret se dote d’écoles bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, elle compte déjà deux écoles dispensant une instruction primaire aux garçons, au village chef-lieu et à Argenton[24]. Aucune instruction n’est donnée aux filles : ni la loi Falloux (1851), qui impose l’ouverture d’une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi Duruy (1867), qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concernent la commune[25] - [26]. Ce n’est qu’avec les lois Ferry que les filles de la commune seront régulièrement scolarisées.

Après achèvement du tunnel de la Colle en 1903, la ligne de chemin de fer Nice à Digne est inaugurée du 5 au 7 août 1911 en présence de Victor Augagneur, ministre des Travaux Publics[27].

Durant la Seconde Guerre mondiale, Albert et Léa Béraud, et leur fille Georgette, sauvent des Juifs de la déportation, et ont été pour cette raison distingués comme Juste parmi les nations.

Héraldique

|

Blason | |

|---|---|---|

| Détails | * Il y a là non-respect de la règle de contrariété des couleurs : ces armes sont fautives (gueules sur azur). Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration

Liste des maires

Budget et fiscalité 2016

En 2015, le budget de la commune était constitué ainsi[35] :

- total des produits de fonctionnement : 185 000 €, soit 957 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 131 000 €, soit 681 € par habitant ;

- total des ressources d'investissement : 205 000 €, soit 1 064 € par habitant ;

- total des emplois d'investissement : 168 000 €, soit 870 € par habitant ;

- endettement : 0 €, soit 0 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d'habitation : 10,30 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 8,42 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 83,88 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 58,73 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 16,64 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2014 : médiane en 2014 du revenu disponible, par unité de consommation : 17 603 €[36].

Intercommunalité

Le Fugeret fait partie :

- de 2004 à 2016, de la communauté de communes Terres de Lumière ;

- à partir du , de la communauté de communes Alpes Provence Verdon.

Urbanisme

Typologie

Le Fugeret est une commune rurale[Note 1] - [37]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[38] - [39]. La commune est en outre hors attraction des villes[40] - [41].

La Communauté de communes Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière, créée le avec effet le , regroupe désormais 41 communes. Cet Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) s'est engagé dans une démarche d’élaboration d’un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)[42].

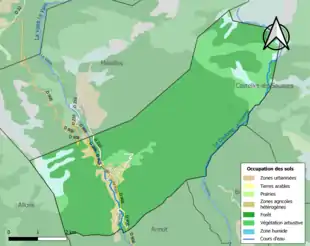

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (95,6 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (95,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (76 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (13,8 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (5,8 %), zones agricoles hétérogènes (4,5 %)[43].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[44].

Démographie

En 2020 ![]() , la commune du Fugeret comptait 206 habitants. À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans (2008, 2013, 2018 pour Le Fugeret). Les autres chiffres sont des estimations.

, la commune du Fugeret comptait 206 habitants. À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans (2008, 2013, 2018 pour Le Fugeret). Les autres chiffres sont des estimations.

En 1471, la communauté comptait 50 feux.

L’histoire démographique du Fugeret est marquée par une période d’« étale » où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure de 1811 à 1856. L’exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique de longue durée. Dans les années 1930, la commune a perdu plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique de 1821[47]. Dans le dernier tiers du XXe siècle, la population se stabilise entre 150 et 170 habitants, avant de repartir à la hausse depuis une dizaine d'années.

Le bond dans la population au recensement de 1911 est contemporain de la phase finale de la construction de la ligne de chemin de fer de Nice à Digne.

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 22,4 %, soit en dessous de la moyenne départementale (29,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 36,9 % la même année, alors qu'il est de 33,4 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 101 hommes pour 105 femmes, soit un taux de 50,97 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,38 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

Il n'y a pas d'école primaire au Fugeret. La plus proche se trouve à Annot, ainsi que le collège[50].

Santé

Aucun médecin ni dentiste n'est présent sur la commune. Les plus proches se trouvent à Annot, de même que la pharmacie la plus proche[51]. Le centre hospitalier le plus proche se situe à Digne-les-Bains[52], de même que la maternité[53].

Économie

Aperçu général

En 2009, la population active s’élevait à 101 personnes, dont trois chômeurs[54]. Ces travailleurs sont majoritairement salariés (71 %)[55] et travaillent majoritairement hors de la commune (62 %)[55].

Agriculture

Fin 2010, le secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) comptait 11 établissements actifs au sens de l’Insee (exploitants non-professionnels inclus) et aucun emploi salarié[56].

Le nombre d’exploitations professionnelles, selon l’enquête Agreste du ministère de l’Agriculture, est de six en 2010. Il était de cinq en 2000[57], de onze en 1988[58]. Actuellement, ces exploitants sont des éleveurs ovins et des fermes pratiquant une forme de polyculture[57]. De 1988 à 2000, la surface agricole utile (SAU) a presque doublé, de 249 ha à 436 ha[58]. La SAU a continué sa progression, à 530 ha[57].

On cultive encore des céréales, des graminées, des arbres fruitiers ainsi que la pomme de terre et la betterave fourragère pour le bétail. À titre anecdotique, une sélection de cépages permet d'obtenir du vin qui titre entre 10° et 11° pour la consommation personnelle[59] - [60].

Les cultures qui restent rentables sont les châtaigniers, l'une des ressources importantes de la commune, l'élevage (ovins, bovins, porcins), l'exploitation forestière[59].

Industrie

Fin 2010, le secteur secondaire (industrie et construction) comptait 11 établissements, n’employant aucun salarié[56].

Une petite centrale hydroélectrique est implantée sur la Vaïre, avec une puissance installée de 30 kWh[61].

Activités de service

Fin 2010, le secteur tertiaire (commerces, services) comptait 14 établissements (avec 11 emplois salariés), auxquels s’ajoutent les deux établissements du secteur administratif[56].

D'après l’Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est moyenne pour la commune, avec entre un et cinq touristes accueillis par habitant[62], l’essentiel de la capacité d'hébergement étant non-marchande[63]. Plusieurs structures d’hébergement à finalité touristique existent dans la commune :

- plusieurs meublés, labellisés[64] et non-labellisés[65] ;

- des hébergements collectifs dont un gîte d’étape[66].

Les résidences secondaires apportent un complément à la capacité d’accueil[67] : au nombre de 123, elles représentent la moitié des logements[68] - [69].

Lieux et monuments

Un sentier empierré monte de Braux vers le monument le plus connu du Fugeret : c’est un ensemble gallo-romain, situé au quartier du Villard, à proximité du hameau d’Argenton, à 1 300 m d’altitude. Quelques éléments d’architecture sont épars sur le sol, deux têtes de statue ont disparu. Sont conservés, notamment :

- une statue de 75 cm de haut, décapitée, statue funéraire ou statue d’une divinité assise et vêtue de voiles, découverte à proximité de la source la Font du Caire, en 1910. Elle est classée[70] ;

- une vaste pierre circulaire (diamètre d'1,5 m), qui peut être une table d’offrandes (cf. une découverte similaire à Lauris) ou le support des trois statues.

Les autres pierres taillées évoquent une construction soignée. L’ensemble peut être soit un mausolée, construit ou non à proximité d’une villa, soit un fanum (notamment à cause de la proximité de la source), la statue étant celle d'une déesse mère[71].

Au village, le pont en dos-d’âne sur la Vaïre était emprunté par la route de Colmars à Entrevaux. Long de 20 m, large de 2,5 m, il est supporté par une arche en anse de panier de 14 m de portée et de 10 m de hauteur sous clef. Il est construit en 1758-1759[72], et inscrit aux monuments historiques[73]. Au milieu du pont, se trouve l’oratoire Saint-Joseph, daté de 1720 par la DRAC, en pierre ornées de feuillages sculptés et surmonté d’une croix ; lui aussi est inscrit[74].

Sur une maison des Bontès, un très beau cadran solaire date de 1808. Son décor est composé d’une cloche enfermant les traits horaires, et ornée de fleurs de lys. D’autres éléments complètent l’ornementation : rose des vents, aigle impériale, fleurs. Il porte la légende « Vivendo me memento mori » (en latin : En me regardant, souviens-toi que tu dois mourir)[75]. Dans la Grand rue, se trouve une maison dont le linteau est orné de deux accolades entrecroisées, qui dénotent le XVe siècle ; dans les ruelles, trois maisons ont des ouvertures ornées d’accolades, une possède une fenêtre à meneau, deux autres des fenêtres médiévales : au total, le village compte sept maisons en partie au moins de la fin du Moyen Âge[76].

Au-dessus du village et dominant la vallée de la Vaïre, se trouve une ancienne tour de guet, dite le Sémaphore, datant du Moyen Âge : elle permet de surveiller jusqu’à Méailles en amont et la vallée en aval[77].

Patrimoine rural

Fours à pain, Fontaines-lavoirs, Colombier, Réservoirs[78]...

Églises et chapelles

L’église paroissiale est placée sous le vocable de Saint-Pons, et son patron est saint Pierre[15]. Sa construction est composite : la nef à trois travées a été construite en 1808 : voûtée d’arêtes, elle vient buter « de manière maladroite » contre l’arc triomphal, qui sépare la nef du chœur. Le chœur, très étroit, et l’abside en cul-de-four remontent clairement à un premier état, qui comportait peut-être des absidioles latérales, et qui daterait de la fin du XIe siècle ou du début du XIIe. Le portail est ouvert par une arcade en plein cintre de claveaux[79]. La tradition attribue la construction de l’église aux Templiers. S'il est vrai que les Templiers ont eu des droits et des terres au Fugeret, ils n’y ont jamais rien construit. Cette « maison » templière fait partie des fausses maisons recensées par Joseph-Antoine Durbec[18]. Daniel Thiery accepte l’idée d’une maison de faible importance[15].

L’église paroissiale d’Argenton est placée sous le vocable de Notre-Dame-de-l’Assomption à Argenton (XVIIe siècle)[10] - [15]. Sa construction actuelle date du XVIIe siècle[15].

- chemin de croix du Chastel en ruines, incomplet, passages dangereux

- Tour du Murat, dite « des Templiers » (appellation abusive, voire le paragraphe de l'église Saint-Pons)

De nombreuses chapelles subsistent sur la commune :

- Notre-Dame-de-la-Salette au-dessus du Fugeret, construite en 1873-1874[15] ;

- Notre-Dame au village[15] ;

- Saint-Gervais à Argenton, avec une statue des saints Gervais et Protais du XVIIe ou du XVIIIe siècle[80] ;

- chapelle de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à la Béouge, construite à la fin du XIXe siècle[15] ;

- chapelle Saint-Jean-Baptiste à Chabrières[15] ;

- à Béraud[15] ;

- Saint-Pierre (en ruines, 1 284 m, XIe siècle[81]) et bassin (sarcophage ?) creusé dans le rocher, devant la chapelle Saint-Pierre[82].

- Monument aux morts[83].

Voir aussi

Bibliographie

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017)

- Recherches du service régional de l'inventaire :

- Présentation de la commune Le Fugeret

- Église paroissiale Saint-Pierre-et-Saint-Pons

- Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

- Chapelle Notre-Dame-du-Bon-Secours

- Chapelle Saint-Joseph

- Chapelle Saint-Jean-Baptiste

- Chapelle Saint-Pierre

- Chapelle Notre-Dame

- Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette

- Oratoire Saint-Louis

- Oratoire Saint-Antoine

- Pont du Fugeret

- Viaduc ferroviaire de Fontbouisse

- Commanderie : Biens du Temple à La Fugeret

- Le Fugeret, sur le site archéoprovence

- Le Fugeret sur le site de Daniel Thiéry

- Présentation de la commune sur le site Provence 7

- Le Fugeret sur le site Dignois

- Cadrans solaires du Pays du Haut-Verdon : Le Fugeret

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France, Strasbourg, Editions Publitotal, 4ème trimestre 1979, 1287 p. (ISBN 978-2-86535-070-4 et 2-86535-070-3)Le Fugeret, p. 499. Vestige d'un donjon

- Cavités souterraines naturelles

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Le Fugeret sur le site de l'Institut géographique national

- Le patrimoine architectural et mobilier des communes sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région PACA]

- Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Inventaire et protections réglementaires de l'environnement des communes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

Références

- Luòcs, basa de donadas de toponimia occitana Comission Toponimica Occitana de l'Institut d'Estudis Occitans,IEO.

- https://www.departement06.fr/documents/Import/decouvrir-les-am/recherchesregionales166.pdf

- Roger Brunet, « Canton d’Annot », Le Trésor des régions, consultée le 8 juin 2013.

- L'eau dans la commune

- Michel de La Torre, Alpes-de-Haute-Provence : le guide complet des 200 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », 1989, Relié, 72 p. (non-paginé) (ISBN 2-7399-5004-7).

- Chemins de fer de Provence, Horaires Nice – Annot – Digne-les-Bains, consulté le 22 juin 2012.

- Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, Notice communale sur la base de données Gaspar, consultée le 28 mai 2012

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence, 2008, p. 96

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence, op. cit., p. 22 et 96

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017), p. 176.

- Ernest Nègre, Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 2 : Formations non-romanes ; formations dialectales, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 194), , 676 p. (ISBN 978-2-600-00133-5, lire en ligne)., Notice 23172, p. 1243.

- Raymond Boyer et Guy Barruol « Peuples et habitats de l’époque pré-romaine », carte 12 et commentaire, in Baratier, Duby & Hildesheimer, Atlas historique de la Provence.

- Brigitte Beaujard, « Les cités de la Gaule méridionale du IIIe au VIIe s. », Gallia, 63, 2006, CNRS éditions, p. 22.

- Philippe Jansen, « Les droits comtaux dans les vigueries de Provence orientale d’après l’enquête de 1333 », Rives méditerranéennes, 37 | 2010, mis en ligne le 15 octobre 2011, p. 3-4.

- Daniel Thiery, « Le Fugeret », Aux origines des églises et chapelles rurales des Alpes-de-Haute-Provence, publié le 19 décembre 2010, mis à jour le 21 décembre 2010, consulté le 23 juillet 2012.

- Jean-François Boué, « Implantation des ordres réguliers au Moyen Âge », CG 06.

- Les Templiers occupèrent Le Fugeret et des fermes alentour

- Joseph-Antoine Durbec (préf. Jacques Juillet), Templiers et Hospitaliers en Provence et dans les Alpes-Maritimes, Grenoble, Le Mercure Dauphinois, , 430 p. (ISBN 978-2-9138-2613-7, présentation en ligne), p. 132.

- Geneviève Xhayet, « Partisans et adversaires de Louis d'Anjou pendant la guerre de l'Union d'Aix », Provence historique, Fédération historique de Provence, volume 40, no 162, « Autour de la guerre de l'Union d'Aix », 1990, p. 422 (note 88).

- Luc Thévenon, « Le flottage des bois sur le Var et ses problèmes », La forêt et le bois en Provence, Actes des 11es journées d’étude de l’espace provençal, Mouans-Sartoux, 13-14 mai 2000, Mouans-Sartoux, Centre régional de documentation occitane, (ISBN 2-9509775-7-X), p. 67.

- Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires », La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p. 296-297.

- Alexeï Laurent, « Paysages ruraux de la première moitié du XIXe siècle dans le sud-est des Basses-Alpes », in Jean-Christophe Labadie (directeur éditorial), La matière et le bâti en Haute-Provence, XVIIIe-XXIe siècle, actes de la première Journée d'études d'histoire de la Haute-Provence, Digne, 13 octobre 2012. Digne-les-Bains : Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013. (ISBN 978-2-86004-016-7), p. 10.

- Henri Joannet, Jean-Pierre Pinatel, « Arrestations-condamnations », 1851-Pour mémoire, Les Mées : Les Amis des Mées, 2001, p. 72.

- Jean-Christophe Labadie (directeur), Les Maisons d’école, Digne-les-Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013 (ISBN 978-2-86-004-015-0), p. 9.

- Labadie, op. cit., p. 16.

- Labadie, op. cit., p. 18.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, « Deux siècles d’activités préfectorales », Préfecture des Alpes de Haute-Provence, consulté le 22 juin 2012.

- Louis de Bresc, Armorial des communes de Provence, Raphèle-lès-Arles, Marcel Petit CPM, (1re éd. 1866).

- Dominique Cureau, « Terres de Lumière : Le Fugeret », sur vexil.prov.free.fr (consulté le ).

- [Sébastien Thébault, Thérèse Dumont], « La Libération », Basses-Alpes 39-45, publié le 31 mars 2014, consulté le 2 avril 2014.

- André Pesce est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature de Jean Saint-Josse (CPNT) à l’élection présidentielle de 2002, cf Parrainages élection présidentielle 2002, consulté le 28 juillet 2010, et Liste des citoyens ayant présenté les candidats à l'élection du Président de la République de 2002.

- André Pesce est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature de Frédéric Nihous (CPNT) à l’élection présidentielle de 2007, cf Parrainages élection présidentielle 2007, consulté le 28 juillet 2010 et Liste des citoyens ayant présenté les candidats à l'élection du Président de la République de 2007.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, De Cruis à Hospitalet(L’) (liste 3), consulté le 8 mars 2013.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, « Liste des maires », 2014, consultée le 20 octobre 2014.

- Les comptes de la commune

- Chiffres clés Évolution et structure de la population. Dossier complet

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- Communauté de Communes Alpes Provence Verdon« Sources de Lumière » : Lancement du PLUi du Moyen Verdon

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Christiane Vidal, « Chronologie et rythmes du dépeuplement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence depuis le début du XIXe siècle. », Provence historique, tome 21, no 85, 1971, p. 287.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune du Fugeret (04090) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département des Alpes-de-Haute-Provence (04) », (consulté le ).

- Annuaire des écoles des Alpes-de-Haute-Provence

- Pharmacie Le Fugeret sur pharmaciedegarde.biz

- Recherche des hôpitaux en Alpes-de-Haute-Provence

- Les maternités du département Alpes-de-Haute-Provence

- Insee, Dossier local - Commune : Le Fugeret, p. 5 (mis à jour le 28 juin 2012).

- Insee, Dossier local, p. 7.

- Insee, Dossier local, p. 16.

- Ministère de l'Agriculture, « Orientation technico-économique de l’exploitation », Recensements agricoles 2010 et 2000. (lien : attention, le fichier fait 4,4 Mio).

- Insee, « Exploitations agricoles en 1988 et 2000 », Insee, 2012 (fichier de 24,6 Mio).

- Le Fugeret sur le site officiel de la commune

- André de Réparaz, « Terroirs perdus, terroirs constants, terroirs conquis : vigne et olivier en Haute-Provence XIXe-XXIe siècles », Méditerranée, 109 | 2007, p. 56 et 59

- Mathieu Ruillet, Éric Ruchet, Étude du potentiel régional pour le développement de la petite hydroélectricité, Groupe énergies renouvelables, environnement et solidarité (GERES), 5 décembre 2005, p. 60.

- Observatoire départemental du tourisme, Atlas de l'hébergement touristique, décembre 2008, p. 6.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 7.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 32.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 36.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 30.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 44.

- Insee, Dossier local, op. cit., p. 17.

- Insee, « Hébergements touristiques des communes, 2008, 2009 et 2012 », Insee, 2012 (fichier de 20,8 Mio).

- Arrêté du 3 mars 1966, Notice no PM04000173, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 9 novembre 2008.

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p., p. 32-33.

- Notice qui lui est consacrée par Guy Barruol in Guy Barruol, Philippe Autran et Jacqueline Ursch, D'une rive à l'autre : les ponts de Haute-Provence de l’Antiquité à nos jours, Les Alpes de Lumière no 153, Forcalquier, 2006, p. 89-90.

- Arrêté du 19 février 1981, Notice no PA00080402, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultée le 9 novembre 2008.

- Arrêté du 3 février 1966, Notice no PA00080401, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultée le 9 novembre 2008.

- Jean-Marie Homet et Franck Rozet, Cadrans solaires des Alpes-de-Haute-Provence, Aix-en-Provence, Édisud, (ISBN 2-7449-0309-4), p. 97.

- Raymond Collier, op. cit., p. 359.

- Raymond Collier, op. cit., p. 311.

- Patrimoine rural, base Mérimée

- Raymond Collier, op. cit., p. 139.

- Raymond Collier, op. cit., p. 468.

- Raymond Collier, op. cit., p. 58.

- Bassin (sarcophage ?)

- « monument aux morts de la guerre de 1914-1918 », notice no IA04002281, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Albert Béraud

- Léa Béraud

- Georgette Béraud Héron