L'Action française (quotidien)

L'Action française, organe du nationalisme intégral est un journal royaliste français fondé à Paris le [1] et interdit à la Libération en .

| L'Action française | |

| |

| Pays | |

|---|---|

| Langue | Français |

| Périodicité | quotidien |

| Genre | Royaliste, organe du nationalisme intégral |

| Date de fondation | 1908 |

| Date du dernier numéro | 1944 |

| Ville d’édition | Paris |

| Directeur de publication | Charles Maurras |

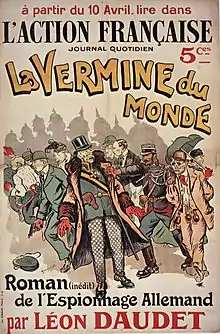

| Rédacteur en chef | Léon Daudet |

Il fait suite à la Revue d'Action française de Henri Vaugeois et Maurice Pujo. Siégeant rue de Rome, à Paris, ce quotidien avait comme directeur Charles Maurras, chef du mouvement monarchiste Action française. Sa ligne éditoriale est qualifiée d'extrême droite du fait de la violence de son antiparlementarisme, de son anti-républicanisme et de son antisémitisme.

Organe officiel du mouvement d'Action française

Ce journal était alors l'organe officiel du mouvement de l'Action française. Il s'agissait d'un quotidien nationaliste, monarchiste, antidreyfusard et antisémite.

L'Action française constitua une opposition acharnée à la politique de la Troisième République de même qu'au libéralisme et à la démocratie. Fédérant des collaborateurs de divers mouvements nationalistes et traditionalistes, le journal de Maurras fut le creuset des principaux courants d'extrême droite français des années 1930. Utilisant la dénonciation et les attaques personnelles, les journalistes de l'AF, Léon Daudet en tête, menèrent une propagande royaliste et anti-républicaine soutenue durant la Première Guerre mondiale puis entre les deux guerres, qui culmina lors des émeutes du et de l'affaire Stavisky. Le quotidien mena également une campagne infatigable contre le régime soviétique, le communisme, les Juifs et la franc-maçonnerie.

Le quotidien pratiquait la diffamation (« il arrivait souvent que des personnes fussent accusées à tort »[2]), l'utilisation de faux documents[3], et la provocation au meurtre[4]. L'Action française fut également à l'origine d'une école intellectuelle et littéraire qui rassembla de nombreux philosophes, historiens, poètes ou romanciers autour de publications comme la Revue critique des idées et des livres (1908-1924) ou la Revue universelle (1920-1941).

Parrainage

Le premier numéro paraît le et porte la devise « Tout ce qui est national est nôtre ». Il est parrainé par douze personnalités : Henri Vaugeois, Léon Daudet, Charles Maurras, Léon de Montesquiou, Lucien Moreau, Jacques Bainville, Louis Dimier, Bernard de Vesins, Robert de Boisfleury, Paul Robain, Frédéric Delebecque, Maurice Pujo.

Dès lors, l'ensemble de la presse maurrassienne rencontre un certain succès[5]. L'année 1908 voit aussi la naissance de la Revue critique des idées et des livres, qui est, jusqu'à la guerre, le « laboratoire d'idées » et l'organe littéraire du mouvement maurrassien.

Donations, tirage et capital

Le journal, qui envoyait des milliers d'abonnements gratuits, était fortement déficitaire et faisait régulièrement appel à des souscriptions pour lutter « contre l'or juif »[6]. Beaucoup de donateurs sont de la noblesse ; en 1912 le prétendant au trône orléaniste donne 1 000 francs par mois[6]. En 1914, le quotidien avait 20 000 lecteurs dont la moitié d'abonnés[7]. Entre 1920 et 1926, « les pertes du journal s'élevèrent à près de cinq millions de francs ». Le milliardaire François Coty donna deux millions de francs à L'Action française entre 1924 et 1928[8]. Entre 1930 et 1935, la perte moyenne dépassait le million de francs par an[9]. De fait, « la seule période où le budget de L'Action française paraît s'être trouvé en équilibre, c'est peu avant qu'il ait cessé de paraître », dans Lyon occupé par l'armée allemande[10].

Son tirage varie entre 50 000 et 100 000 exemplaires, avec un maximum de 200 000 en 1934 pendant l'affaire Stavisky et la crise du [11].

Années 1920

Peu avant la condamnation papale, le quotidien vit son apogée. Ainsi, beaucoup d'officiers de l'Armée française sensibles au nationalisme intégral de Maurras[12] lisent le journal. En 1926, alors que le journal tire à près de 100 000 exemplaires[E 1], le journal nationaliste compte, selon Eugen Weber, 45 000 abonnés et le même nombre d'acheteurs au numéro[A 1] auxquels il faut ajouter les 25 000 abonnés du supplément du dimanche, L'Action française agricole[E 1]. En 1920, son tirage n'était que 60 000 exemplaires[13] Le , le tirage atteint une pointe de 200 000 exemplaires[13]. Mais en 1939, il est revenu à 45 000 exemplaires.

Au niveau militaire d’ailleurs, c’est à partir de 1928, qu’une page spéciale contenant la rubrique du général Lavigne-Delville est imprimée le 10 et le 25 de chaque mois formant ainsi la liaison entre presse, armée et pouvoir[14].

Mais en cette même année, la condamnation romaine entraîne une non-reconduction de beaucoup d'abonnements bien que certains restent fidèles au journal tel le capitaine Philippe de Hautecloque qui sera un lecteur assidu de Bainville et de L'Action française dans les années 1930[15]. À la suite de la crise de 1926-1927 avec le Saint-Siège et la condamnation de l'Action française par le pape Pie XI, Jacques Maritain prend ses distances avec l'organisation et le journal. Cette condamnation pontificiale scandalise Georges Bernanos, catholique fervent, qui se rapproche alors de Charles Maurras, l'agnostique[16].

Années 1930 et régime de Vichy

Hostiles au pangermanisme, et à l'Allemagne de façon générale, certains des collaborateurs de l'Action française ont critiqué la politique allemande durant les années 1930.

En 1938, ne voulant pas d'une nouvelle guerre, l'Action française apporte son soutien aux accords de Munich, puis Maurras félicite Arthur Neville Chamberlain pour avoir négocié avec Hitler.

Après l'armistice de 1940, le journal se replie à Limoges, puis à Lyon en . La sympathie de Maurras et de ses proches pour le régime de Vichy en fait un des piliers idéologiques du nouveau régime. Après l'occupation de la totalité du pays en , l'alignement sur la puissance occupante, l'Allemagne nazie, est plus sensible.

Plusieurs journalistes, comme Jacques Delebecque[17], employé au service de la propagande (journal L’Éclair) du régime de Vichy puis réfugié en Suisse jusqu’en 1949 durant l’épuration[18], sont impliqués dans la collaboration avec les nazis. Le journal donne régulièrement les dépêches de l’office français d’information (OFI) annonçant les « conseils de révision » de la Waffen-SS, jusqu’en 1944, qui ouvrent guichet aux Français désirant s’engager dans la division Charlemagne[19]. Le journal est violemment hostile aux résistants, qui sont appelés les « terroristes »[20]. Maurras appelle à exécuter les résistants et les membres de leurs familles[21]. L’historienne Bénédicte Vergez-Chaignon résume la rupture inévitable de Maurras avec certaines de ses ouailles (comme Philippe Ariès) : « après les événements décisifs de novembre 1942, après l’instauration du STO, après la création de la Milice, un certain nombre de maurrassiens, comme d’autres Français d’opinions différentes, découvrent avec plus ou moins de violence l’incompatibilité totale de leur volonté de se battre contre l’occupant avec les positions de Maurras. Le discours du leader de l’AF apparaît soudain pour ce qu’il est »[22].

À la Libération de la France le quotidien est interdit pour collaboration, et ses principaux animateurs (Charles Maurras et Maurice Pujo) sont emprisonnés.

Antériorité du quotidien

Postérité du quotidien

En 1947, Georges Calzant fonde un nouveau journal d'Action française intitulé Aspects de la France, reprenant les initiales AF. Tandis que ce périodique reste fidèle à la doctrine maurrassienne et perpétue une certaine forme d'idéalisme et de radicalisme monarchiste, Pierre Boutang (autre disciple de Maurras) fonde un autre journal se réclamant de L'Action française : La Nation française. Rassemblant surtout des intellectuels et des universitaires (dont Philippe Ariès et Raoul Girardet), cette nouvelle branche de l'AF se veut plus réflexive et mieux adaptée à la réalité politique d'après-guerre ; elle rejette l'antisémitisme de ses prédécesseurs et se distancie du discours des nostalgiques de Vichy. Elle tente de repenser le monarchisme et le nationalisme en fonction des problèmes que pose la France des années 1950 (notamment la guerre d'Algérie) en restant fidèle aux initiatives de Charles Maurras.

L'Action française faisait également paraître l’Almanach de l'Action française, les Cours et conférence d'Action française et plusieurs ouvrages à la Librairie d'Action française.

L'Action française 2000 (1998-2018)

Le titre de L'Action française est repris par le mouvement politique pour son journal entre 1998 et 2018. Il paraît alors tous les premiers et troisième jeudi de chaque mois sous le nom d'Action française 2000. Il est vendu à la criée par les militants dans la rue, mais est également disponible dans certains kiosques un peu partout en France.

Le bien commun (2019 à de nos jours)

En 2019, le journal Le bien commun édité par le CRAF prend la suite de L'Action française 2000 et est aussi vendu à la criée par les militants du mouvement[23] - [24].

- Liste des collaborateurs (trois générations, naissance : 1850-1910) : Jacques Bainville, Léon Daudet, Eugène de Lur-Saluces, Bernard de Vesins, Marie de Roux, Charles Maurras, Lucien Moreau, Pierre Lasserre, Louis Dimier, Georges Valois, Léon de Montesquiou, Lionel des Rieux, Henri Vaugeois, Maurice Pujo, Henri Lagrange, Robert de Launey, Henri Dutrait-Crozon, René de Marans, Marius André, Eugène Marsan, Pierre Gilbert Crabos, André du Fresnois,Jean Héritier, Lucien Dubech, Henri Clouard, Pierre Verrières, René Fredet, Pierre Thirion, René Groos, Henri Loignon, Eugène Rouvellou, Paul Courcoural, Claude Duclos (dit Gerde), duc de Guise, Albert Pestour, Abel Manouvriez, Frédéric Delebecque, Adrien de Meeûs, Georges Gaudy, André Lavedan, Jehan Gringoire, Henri Dutheil, René Brécy, Robert Corvol, Bernard de Vaulx, Firmin Bacconnier

François de La Motte, Thierry Sandre, José Vincent, Vincent Hyspa, Paul Courcoural, Pierre Héricourt, Ambroise Rendu, Jean Gazenave, Jo ou José Le Boucher, Albert Arnavielle, Pierre Lecoeur, Henri de Castillon de Saint-Victor, André Rousseaux, André Rouvellou, Philinte, Marcel Provence, Commandant Eugène Dublaix, Pierre Chaboche, Lucien Dubech, Pierre Tuc, Dr Henri Martin, Gaston Legrain, Jehan (Jean-Jacques) Pennés dit Sennep, le duc d'Orléans, Georges Coquelle, Philippe-Robert d'Orléans, Farigoule, Marcel Azaïs, Pierre Benoit, Noël Francès, Jean Vallet, Maurice Denis, Paul Robain, Marius Plateau, Maxime Real del Sarte, Rémi Wasier, Hervé Le Grand, Albert Cordier, J. Le Boucher, Pococurante, Alain Mellet, Maxime Brienne, Pierre Héricourt, François de La Motte, Mercure, Ambroise Rendu, Pampille (Mme L. Daudet), Desaintmartin, Maxime Brienne, Pierre Dumas, Auguste Négrier, François de La Motte, Robert Corvol, Eugène Dublaix, Pierre Chaboche, Pierre Tuc, Gaston Legrain

Ralph Soupault, Louis Jasseron, Roger Georr, colonel Georges Larpent, Général Lavigne-Delville, Alban Castelbert, A. Montredon, Lazare de Gérin-Ricard, Jean de Barsac, Hervé de Rauville, Pierre Lecoeur, Bernard de Vaulx, Dominique Sordet, Paul Gaultier, Louis de Jarine, André Feildel.

Robert Arzacq, René Brécy, Lucien Pestour, Marcel Grognot, Louis Jasseron, Maurice Constantin-Weyer, Louis Vissaguet, Henri Hugault, Hubert de Lagarde, Dr Bachelier, Michel Trévyse, G. Signoret, Jacques Corbière, Pierre Chardon, Jean d'Albe, E. Chevalier, Élie Bouteille, Louis Gonnet, Louis Laferté, André Sancy, Duc de Guise, Henri Comte de Paris, Bernard Denisane (Jabon), F. Auphan, Henri Luzuy, Abel Pestour.

Pierre Varillon, Paul Mathiex, Noël Francés, Jacques Delebecque, Frédéric Delebecque, Ali Bab, général de Partouneaux, Georges Dovime, Alban Castelbert, Serre, Mus, Maxime Brienne, Pierre H. Ricour, Auguste N. Grier (Négrier ?), amiral Schwerer, Paul Robain, Robert de Boisfleury, Pierre de Cazenove de Pradines, Marcel Boulenger, Pierre Héricourt, Mme la vicomtesse de La Besse, Georges Calzant, B. Van de Velde, Mlle de Kerret, Philippe Roulland, Lucien Lacour, Maxime Real del Sarte, P. Constans, Raymond de La Tailhède, Jean Guiraud, Frantz Funck-Brentano.

Pierre Gaxotte, Thierry Maulnier, René Benjamin, Henri Massis, Georges Suarez, Robert Brasillach, Robert Francis, Jean-Pierre Maxence, Georges Bernanos, Lucien Rebatet, Louis Barthou, Amiral Schwerer, Jean Lebrau, Frédéric Delebecque, Henri Dutheil, Thierry Sandre, Eugène Langevin, François Duhourcau, Georges Planes, Pierre Dominique, André Lavedan, José Vincent, abbé Chauve-Bertrand, Jean Gazave, Albert Kéragnel, Ambroise Rendu, Marcel Provence, Marcel Chabin, Auguste Cavalier, Félix Jeantet, Eugène Marsan, Robert Havard de la Montagne, Georges Savoie, Claude Jeantet

André Rousseaux, Dominique Sordet, Lucien Dubech, Dr Martin La Banlieue, Pierre Lecoeur, Paul Courcoural, Michel Dard, Ville-Neuve, Colonel Élie de Froidefond, Jacques Ferny, Eugène Dublaix, Louis Jasseron, Yvan de la Debutrie, Henri Courmont, Pierre Lecoeur, René Brécy, Xavier Vallat, Hervé de Rauville, Marcel Chaminade, Hector Talvart, F. Desvignes, Marcel Andrieu, Pierre Héricourt, Paul Mathiex, J. d'Hilly, H. d'Aster, Philinte, Dr Henri Martin, Ravigote, Louis Jasseron, Guy de Raoulx, Raymond de La Tailhède, Jean Guiraud, Pierre Cot, Albert Thomas, Étienne de Resnes, etc.Notes et références

Notes de type "A"

- Eugen Weber (trad. de l'anglais), L'Action française, Paris, Fayard, coll. « Grandes études historiques », , 665 p. (ISBN 978-2-213-01678-8 et 2-213-01678-X), p. 212

Notes de type "E"

Références

- « L'Action française : organe du nationalisme intégral / directeur politique : Henri Vaugeois ; rédacteur en chef : Léon Daudet », il s’agit de la une du premier numéro (le mouvement est présenté dans les deux premières colonnes de gauche de cette une), sur Gallica.Bnf.fr, (consulté le ) : « Le nationalisme intégral

[…] voilà bien des années que l’Action française travaille : elle n’a jamais cessé de redire qu’elle s’adresse au Peuple français tout entier.

Elle l’a dit dans sa “Revue”. Elle l’a enseigné dans son Institut. […] En tête du journal destiné à propager quotidiennement sa pensée, l’Action française a le devoir de répéter qu’elle n’a jamais fait appel à un parti

[…] À bas la République ! et, pour que vive la France, vive le Roi !

[signé] Henri Vaugeois, Léon Daudet, Charles Maurras, Léon de Montesquiou, Lucien Moreau, Jacques Bainville, Louis Dimier, Bernard de Vesins, Robert de Boisfleury, Paul Robain, Frédéric Delebecque, Maurice Pujo ». - Weber 1985, p. 115.

- Weber 1985, p. 110.

- Weber 1985, p. 410.

- Jean Ruhlmann, op. cit., p. 253.

- Weber 1985, p. 67.

- Gilles Richard, Histoire des droites en France de 1815 à nos jours, Perrin, 2017, p. 122.

- Weber 1985, p. 219.

- Weber 1985, p. 404.

- Weber 1985, p. 68.

- Ralph Schor, L'opinion française et les étrangers en France, 1919-1939, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « France XIXe-XXe siècles » (no 22), , X-761 p. (ISBN 2-85944-071-2, présentation en ligne, lire en ligne), p. 11.

- Olivier Forcade, Éric Duhamel et Philippe Vial, Militaires en république, 1870-1962 : les officiers, le pouvoir et la vie publique en France, Publications de la Sorbonne, , p. 30.

- Laurent Martin, La presse écrite en France au XXe siècle, Le Livre de poche, p. 75

- Forcade, Duhamel et Vial 1999, p. 517.

- Forcade, Duhamel et Vial 1999, p. 511.

- « Georges Bernanos, l’antidote à Charles Maurras », sur Revue Des Deux Mondes, (consulté le ).

- (en) Kyra E. T. Schulman, THE DREYFUS AFFAIR IN VICHY FRANCE: AN AFTERLIFE, University of Pennsylvania, 2017-2018 (lire en ligne), p. 23.

- Alain Clavien, « Les intellectuels collaborateurs exilés en Suisse », Matériaux pour l'histoire de notre temps, , p. 86 et 88 (lire en ligne).

- « Conseil de révision des volontaires français pour la Waffen SS », L’action française, (lire en ligne).

- Weber 1985, p. 515 et 517.

- Weber 1985, p. 515-516.

- Bénédicte Vergez-Chaignon, « Des maurrassiens aux prises avec le nationalisme intégral : rupture résistante ou coexistence avec l’Action française (1940-1948) ? », In « LE MAURRASSISME ET LA CULTURE. VOLUME III », Olivier Dard, Michel Leymarie, Neil McWilliam, , p. 301-311 (lire en ligne).

- Robin d’Angelo, « Une scission et l’Action française ne sait plus comment elle s’appelle », sur Libération.fr, (consulté le ).

- « Eric Zemmour en meeting à Villepinte, un brun flippant », sur liberation.fr, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Laurent Joly, « D'une guerre l’autre : L'Action française et les Juifs, de l’Union sacrée à la Révolution nationale (1914-1944) », Revue d'histoire moderne et contemporaine, Paris, Belin, nos 59-4, , p. 97-124 (lire en ligne).

- Elena Serina, Nuovi elementi sul rapporto fra Action Française e Santa Sede: il ruolo di Louis Dimier nella difesa di Maurras, «Rivista di Storia del Cristianesimo», 2 (2020): 497-518.

- Frédéric Ogé, Le Journal L'Action française et la politique intérieure du gouvernement de Vichy, Toulouse, Institut d'Études Politiques, coll. « Travaux et documents », no 1984-2, Centre William Isaac Thomas d'analyse des systèmes sociaux, 1984, présentation en ligne, présentation en ligne.

- Eugen Weber (trad. Michel Chrestien), L'Action française [« Action française, Royalism and Reaction in Twentieth-Century France »], Paris, Fayard, coll. « Nouvelles études historiques », (1re éd. 1965, Éditions Stock), 665 p. (ISBN 2-213-01678-X, présentation en ligne).

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- L'Action française dans Retronews, les archives numériques des journaux de la BnF.

- L'Action française dans Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.