Incendie du 5-7

L'incendie du 5-7, discothèque située le long de ce qui était la route nationale 520, à Saint-Laurent-du-Pont, en Isère, en France, est un incendie qui se produit le et fait 146 morts.

| Incendie du 5-7 | |

Mémorial aux victimes de l'incendie du 5-7. | |

| Type | Incendie |

|---|---|

| Pays | |

| Localisation | 2020, avenue Victor-Hugo, Saint-Laurent-du-Pont (Isère) |

| Coordonnées | 45° 22′ 59″ nord, 5° 42′ 38″ est |

| Cause | Cause inconnue |

| Date | |

| Nombre de participants | ≈ 180 à 200 (au moment de l'incendie) |

| Bilan | |

| Blessés | 6 |

| Morts | 146 |

| Répression | |

| Procès de manifestants | 5 |

La cause de l'incendie est inconnue, mais son origine est vraisemblablement accidentelle. Le feu se propage rapidement en raison de la présence de décors hautement inflammables ; les sorties de secours étaient bloquées pour éviter le resquillage, empêchant ainsi les danseurs d'évacuer les lieux une fois l'incendie déclaré. Les victimes, âgées de 14 à 25 ans, meurent par asphyxie ou sont brûlées vives. Seuls quelques survivants parviennent à sortir dans les premières secondes de l'incendie.

Lors de l'enquête qui suit, il s'avère que les gérants du lieu ont menti sur de nombreux points du permis de construire et 68 infractions au code de sécurité sont relevées. Les autorités chargées du respect de ces normes et les personnes impliquées dans le chantier sont toutes condamnées à de courtes peines de prison avec sursis. L'affaire a des répercussions sur l'application des normes de sécurité des établissements recevant du public en France.

Le 5-7

Historique

En 1967, Jean-Paul Reverdy achète un local au cœur de Saint-Laurent-du-Pont, une commune d'environ 3 700 habitants située à une vingtaine de kilomètres au nord de Grenoble, pour y installer un dancing, le « 5-7 ». Après deux années d'activité, les voisins se plaignent trop souvent de nuisances et le maire demande à Reverdy d'installer son établissement plus loin du centre-ville[1]. De plus, la discothèque est touchée par un incendie en dehors des heures d'activité et sans victimes[2]. Reverdy s'associe alors avec deux amis, Gilbert Bas et Jean-Louis Herbelin, pour monter un nouveau 5-7[1] ; ils ont tous les trois 25 à 26 ans[3].

Ils déposent le , deux jours avant de créer la société d'exploitation du futur dancing[1], un permis de construire, sur un terrain au bord de la route nationale 520 (devenue route départementale en 1972), à environ deux kilomètres du centre de Saint-Laurent-du-Pont et de la commune limitrophe de Saint-Joseph-de-Rivière[4]. Il s'avère qu'ils ont déjà commencé les travaux depuis un mois. Leurs idées changeant avec le temps, le lieu terminé n'a plus grand-chose à voir avec le permis de construire qui a été accordé[1]. Le maire Pierre Perrin ne contrôle jamais les travaux et le préfet n'envoie jamais de commission de sécurité sur place[5].

Cette discothèque est une des premières de la région et les jeunes y dansent sur du rock et de la pop[1], ce qui diffère des salles de bal traditionnelles sous chapiteau qui sont souvent l'unique possibilité jusque là[5]. Les fêtards ont plutôt tendance à se retrouver les uns chez les autres en raison du milieu rural local, tandis que les habitants des plus grandes agglomérations voisines restent en ville[1].

La boîte de nuit ouvre le , puis est inaugurée en . Elle n’a jamais reçu de certificat de conformité, ni été inspectée par les autorités pour vérifier l’application des consignes de prévention d'incendie[4]. Le 5-7 est une attraction très populaire au niveau local dès son ouverture[1].

La discothèque gagne rapidement en popularité pour sa décoration originale et son organisation par petites alcôves, parfaites pour flirter à l’abri des regards. Elle draine régulièrement des jeunes venus des régions de Chambéry et Aix-les-Bains[6], Vienne, Lyon[5] ou bien Voiron et Grenoble, et affrète souvent des cars pour ses soirées à thème[6]. Ces cars passent par différentes gares routières et sont gratuits[5].

Architecture

| Image externe | |

| Plan plus détaillé par Ouest France | |

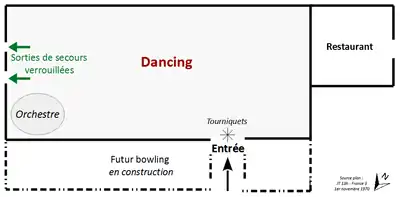

Des grands tourniquets permettent de réguler l'entrée de nouvelles personnes dans l'établissement. Les tourniquets, prévus et approuvés dans le permis de construire, sont censés être placés en dehors du bâtiment et non directement à l'entrée[1]. Un muret d'un mètre cinquante sépare les deux tourniquets ; l'un ne fonctionne que dans le sens de l'entrée, l'autre permet le passage d’une personne à la fois[7].

Ils donnent sur la pièce principale, décorée comme une grotte avec une sorte de mousse modelée contre les murs[1]. Le décor est fabriqué en polyuréthane[4] projeté sur du grillage[5] et fourni par l'entreprise Sheby, basée à Bezons[1]. Les murs sont en parpaings[8].

La scène donne sur la piste de danse, avec un bar et des petites tables au fond de la pièce pour boire et manger[5], ainsi qu'une zone de bar et de crêperie à côté du bâtiment principal[9]. À l'étage, on compte deux petites loges, qui servent essentiellement à flirter à l'abri des regards[1]. L'étage est accessible par un escalier en fer qui donne sur une passerelle longeant toute la salle, allant jusqu'au-dessus de la scène[5].

Pour la structure du bâtiment, ils achètent une armature métallique qu'ils modifient eux-mêmes en fonction de leurs besoins temporaires. Les installations électriques sont précaires, et c'est un ami qui s'occupe de concevoir les gaines de chauffage, qu'il fabrique en contreplaqué[1]. Le mobilier est en plastique et carton compressé[5].

Les Postes, télégraphes et téléphones refusent l'installation d'un téléphone sur les lieux[3]. Pour une discothèque de cette taille, les réglementations françaises imposent trois portes d'accès et deux sorties de secours ; si elles existent toutes, sauf une porte d'accès qui n'est jamais terminée dans le chantier, elles sont régulièrement fermées à clé par les gérants[8]. Quant au polyuréthane utilisé (non ignifugé), non seulement il est très inflammable, mais il dégage également des vapeurs toxiques lors de sa combustion[7].

L'incendie

Soirée du

La soirée du au se déroule en présence des Storms, un groupe parisien à la mode[1]. Ils commencent à jouer vers 22 heures[5]. L'entrée est au tarif de douze francs[3]. Le groupe étant très réputé, les resquilleurs viennent en nombre, et les gérants ferment à clé les issues de secours pour les empêcher de frauder[6] - [8]. L'animateur Bernard Nicolet de Radio Alpes-Grenoble fait la promotion du groupe invité tous les jours dans la semaine qui précède ; lui-même est invité à la soirée, qu'il quitte avant minuit[5].

Les gérants prévoient des cars, qu'ils font affréter dans toute la région, pour permettre aux danseurs de venir faire la fête sans avoir besoin de leur propre véhicule. Les jeunes viennent nombreux de Chambéry, de Grenoble et de Vénissieux[1]. 250 entrées sont vendues au total[3]. De nombreux jeunes sont sortis sans autorisation de leurs parents, notamment parce qu'il était très mal vu de faire la fête la veille de la Toussaint[10].

Déroulement

Dans la nuit du au , vers 1 h 35 du matin, alors qu'environ 180 personnes (voire 200[5] - [3]) sont présentes dans l'établissement[1], le sinistre se déclare dans le recoin d'une loge située au-dessus du bar, au premier étage[6]. À ce moment-là, les Storms commencent à jouer la chanson Satisfaction des Rolling Stones[1]. C'est ce qu'ils font d'habitude quand une bagarre éclate pour calmer la foule[5].

Le barman, Christian Rota[5], voit des lumières rouges à l’étage et comprend qu’il s’agit d’un incendie : il rejoint sa fiancée, Odile, et appelle le plus possible de fêtards à le suivre. Le couple traverse toute la piste de danse en criant au feu, mais il n'est pas sûr que les gens aient entendu en raison du volume de la musique[5]. Le feu se propage cependant très rapidement et effraie le public, d'après son témoignage du lendemain auprès des journalistes. Les personnes effrayées reculent vers la piste de danse et se retrouvent coincées dans la foule qui se précipite vers les tourniquets[1]. Une vingtaine de personnes présentes l’entend et parvient à sortir de la pièce avant qu’il ne soit trop tard[6]. Selon le témoignage de Pierre Montillo, un survivant, l’orchestre continue de jouer alors que le feu ravage déjà une partie de l'établissement : « il jouait Satisfaction des Stones, j'ai ce souvenir précis » dit-il[9]. Pendant que l'orchestre joue Satisfaction, les amplificateurs se mettent à émettre un sifflement continu et des grandes flammes sortent du plafond au-dessus du bar. Un musicien crie « pas de panique » et le groupe continue à jouer[7].

Le feu se propage en quelques minutes[1] aux décors de la boîte de nuit et au mobilier, faits de papier mâché de polystyrène expansé[11] - [1]. Le polyuréthane dégage un gaz asphyxiant et tombe en gouttelettes sur les danseurs, faisant s’enflammer les vêtements en fibres synthétiques[6] - [12]. Il est très probable que la majorité des victimes soient mortes asphyxiées avant que le feu ne parvienne jusqu'à elles[1] - [8]. Un seul des trois extincteurs a été utilisé[3], par un jeune homme qui monte à l'étage et s'y retrouve bloqué. Alors qu'il est encore temps de se sauver, certaines personnes retournent récupérer leurs affaires au vestiaire et s'y retrouvent piégées[7].

Les sorties de secours sont verrouillées et barricadées avec des planches pour éviter que les resquilleurs ne se fassent ouvrir l'accès par un complice entré normalement[1] - [4]. Les jeunes tentent donc vainement de sortir par les tourniquets d'entrée, qui ne tournent que dans le sens opposé et les bloquent donc sur place[13]. Certains jeunes meurent écrasés dans la cohue près de l’entrée et des sorties de secours[4], et le nombre le plus élevé de cadavres se trouve près de ces dernières, ainsi que plus de soixante cadavres devant les tourniquets[5]. Une ou deux personnes parviennent à sortir en escaladant un muret au niveau des tourniquets[5], mais ne peuvent plus revenir prêter assistance aux personnes bloquées à l'intérieur[1]. Un barman rescapé affirme cependant qu'il suffisait d'un loquet pour ouvrir les portes de secours de l'intérieur et qu'elles ont bien été ouvertes pendant l'incendie[3].

Des groupes de personnes tentent de forcer les portes de secours métalliques de la discothèque[1]. L'une d'entre elles cède sous les coups de poing et d'une poutre utilisée comme bélier[11] et une trentaine de personnes parviennent à s'échapper[1]. L'ouverture de la porte cause cependant un appel d'air, qui entraîne une boule de feu qui traverse toute la discothèque[8]. Quelques blessés, gravement brûlés, parviennent encore à sortir[1]. Des personnes en feu courent dans la forêt, sans enflammer la végétation ; des corps sont retrouvés à l'extérieur du bâtiment par les pompiers[5]. Une explosion se fait ensuite entendre à l'intérieur[5].

À 1 h 45, dix minutes après le début de l’incendie, il n’y a plus de survivant dans la discothèque[4] - [6].

Arrivée des pompiers

L'alerte est donnée à 1 h 45, dix minutes après le départ de feu[1]. Le signal habituel d'urgence, deux projecteurs s'allumant simultanément dans la cuisine et le restaurant, attire l'attention de Gilbert Bas, qui croit d'abord à une bagarre puis entend crier au feu[3]. Les lieux sont dépourvus de téléphone[1] - [11] ; il se rend en voiture à Saint-Laurent-du-Pont pour donner l'alerte[3]. Toute la nuit, les sirènes d'urgence de Saint-Laurent-du-Pont et d'autres municipalités dont Voiron sont activées[3].

Dix minutes plus tard, les pompiers arrivent sur place. À son retour sur les lieux avec les secours, le feu a ravagé le bâtiment et les nouveaux arrivants n'entendent aucun bruit provenant de l'intérieur. Les pompiers de Saint-Laurent-du-Pont, ne voyant que quelques flammes et pensant que l'incendie a été maîtrisé, ouvrent une sortie de secours et trouvent des dizaines de corps carbonisés entassés devant la porte[11]. Ils prennent la décision d'attendre le lever du jour pour dégager les cadavres du lieu, estimant qu'il ne peut pas y avoir de survivants[1] ou après avoir vérifié qu'il n'y en avait pas[12]. Les pompiers estimeront plus tard que les victimes sont toutes mortes en moins de dix minutes[4]. Ils parviennent à évacuer dix personnes qui sont sorties à temps et à les emmener vers les hôpitaux de Chambéry, Grenoble, Voiron ainsi qu'à Saint-Luc à Lyon[3].

Un pompier, arrivé rapidement sur les lieux témoigne : « Quand nous sommes arrivés, à peine dix minutes après le début de l’incendie, le cabaret n’était plus qu’une vraie boîte d’allumettes enflammées. On a enfoncé les portes et, près de l’entrée principale, dans un carré de cinq mètres de côté, on a découvert cinquante-huit corps entassés les uns sur les autres, sur près de 1,50 m de hauteur. Tous avaient le bras replié devant le visage. D’autres étaient encore dressés, les poings fermés, sans doute parce qu’ils devaient tambouriner contre la porte »[14]. Gilbert Bas est évacué par la gendarmerie pour échapper aux familles et survivants[3].

Le pianiste des Storms est retrouvé assis à son piano ; le groupe n’a pas cessé de jouer pendant l’incendie[6]. La caserne de pompiers affirme ne pas avoir été au courant que la discothèque était ouverte[11].

Décompte et identification des victimes

Après l'incendie, les premières estimations des pompiers font état de quarante morts, tandis qu'un journaliste avance le nombre de quatre-vingts morts[1]. Plus tard dans la matinée, on dénombre finalement 142 morts[1] - [3] et dix blessés[3], dont quatre qui décéderont des suites de leurs blessures[14], portant le bilan final à 146 morts[1] - [14]. Une quarantaine de survivants sont identifiés[4]. Les deux associés de Gilbert Bas, originaires de Saint-Laurent-du-Pont comme quatre autres victimes, sont morts dans l’incendie. C'est la commune de Chambéry qui paie le plus lourd tribut avec trente-sept disparus[15]. De nombreuses autres victimes sont étudiants à l’Université Grenoble-Alpes[4]. En moyenne, ces dernières sont âgées de vingt ans[6].

Le travail d’identification des victimes est rendu très difficile par le manque de moyens techniques de l'époque et les corps carbonisés[12]. Les voitures sur le parking servent aussi à identifier les personnes qui se sont rendues sur place et les plaques d'immatriculation sont affichées à la mairie avec les noms des blessés survivants[3]. Le jour même, une chapelle ardente est installée dans la salle des fêtes de Saint-Laurent-du-Pont, avec 142 cercueils disposés en cinq rangs, le plus souvent sans nom associé[1]. Sur les cercueils, les pompiers placent les vêtements et accessoires des victimes pour aider leurs parents à les identifier, les corps étant trop abîmés pour être reconnaissables[4]. Si les visages sont identifiables, une photo est ajoutée[1]. Des médecins et dentistes sont appelés pour aider à reconnaître les corps de leur patientèle[3]. L'arrivée en masse de parents et de curieux provoque des embouteillages de onze kilomètres à l'entrée de la ville et la mobilisation de la gendarmerie pour endiguer le flot[3] - [8]. La Croix-Rouge installe des postes de secours pour les parents. Des chapelles ardentes sont ensuite ouvertes à Grenoble et Chambéry pour les cercueils des personnes identifiées comme originaires de ces villes[3].

Après une dizaine de jours[1], tous les cadavres sont identifiés sauf neuf d'entre eux[12] - [16]. Ces cercueils sont enterrés le dans une fosse commune à Saint-Laurent-du-Pont[3].

Réactions

Couverture médiatique

Sur place, les journalistes découvrent le charnier encore intact : « Les envoyés spéciaux du Figaro dépêchés en urgence sur les lieux de l'incendie d'une discothèque en Isère un matin de Toussaint éprouvent ce jour-là les limites de leur métier. « Jamais notre travail de reporter n'aura été aussi pénible », avouent-ils. « Nous avons vu les plus endurcis de nos confrères photographes ranger leurs appareils dans leurs étuis sans un mot, d'un commun accord »[16] ». Le Dauphiné libéré, dont la rédaction est à vingt kilomètres de là, imprime une édition spéciale le lendemain qu'il distribue gratuitement[5] - [17]. La presse relève le caractère dramatique de l'incendie et la jeunesse des victimes, avec des gros-titres tels que « le bal maudit », « le bal tragique » ou encore « la mort a fermé le bal »[18] - [19].

Le , soit huit jours après la tragédie, Charles de Gaulle meurt dans sa propriété de La Boisserie à Colombey les Deux Églises[20]. L'hebdomadaire satirique Hara-Kiri titre en couverture de son no 94, daté du : « Bal tragique à Colombey – 1 mort »[21]. L'hebdomadaire est interdit de parution le lendemain[22] - [23] - [19]. Une rumeur veut que le ministre de l’Intérieur de l’époque, Raymond Marcellin, ait décidé lui-même de cette interdiction[1] - [24]. Une autre, plus sceptique sur les délais de réaction réels des ministères, veut que la procédure d’interdiction, déjà en cours, ait simplement abouti par coïncidence cette semaine-là[24]. La mort de Charles de Gaulle occulte la couverture médiatique de l'incendie au niveau national et international[1] - [2]. Dans le milieu étudiant local, la Une de Hara-Kiri est relativement bien accueillie ; ce n'est pas du tout le cas en dehors des universités, moins touchées par mai 68 et plus séparées émotionnellement de De Gaulle[1].

Réactions politiques nationales et internationales

Avant les enterrements, Joseph Fontanet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Population, originaire de la région, préside une cérémonie de levée des corps lors de laquelle il transmet un hommage de la part du président de la République française, Georges Pompidou[3]. Le ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin affirme qu'il ne croit pas que le maire ait pu ne pas savoir que la discothèque, un des commerces payant le plus d'impôts locaux de la ville, était ouverte[11].

Le Vatican envoie un télégramme officiel du pape Paul VI : « Saint-Père apprenant avec peine horrible drame incendie Grenoble recommande à Dieu salut éternel jeunes victimes… » Dans le même temps, la reine du Royaume-Uni Élisabeth II exprime son soutien à la France, tandis que le président des États-Unis Richard Nixon fait envoyer une gerbe de fleurs à Saint-Laurent-du-Pont[3].

En 1971, un comité Vérité-Justice à Grenoble, soutenu par le philosophe Michel Foucault, voit le jour pour dénoncer les manquements administratifs. Foucault utilise cet événement comme base pour sa réflexion sur la justice populaire[25]. Proche de La Cause du peuple, il se rend à une réunion du comité fin qui regroupe plus de mille cinq cents personnes pour dénoncer les responsabilités de l'administration dans l'incendie[26] - [27]. Lors de son discours, il conclut : « Quant à l’Administration, dans tout cela, qu’est-ce qu’elle fait ? Elle n’a qu’une chose à faire et elle le fait bien : elle ferme les yeux et elle laisse faire. Elle laisse construire, ouvrir et brûler le 5-7 […] ; elle laisse faire partout et chaque fois que quelqu’un veut faire du profit »[26].

Spéculation sur les causes de l’incendie

Causes évoquées

L'origine de cet incendie n'a jamais été déterminée[1] - [28]. Le juge d'instruction étudie les pistes de l'attentat et de l'accident, puis abandonne rapidement la première en l'absence complète d'éléments sérieux corroborant l'hypothèse[1] - [29].

Un court-circuit est évoqué par certains médias[28], ou la défection du système de chauffage[30]. Quant à lui, le tribunal retient la thèse d'un dysfonctionnement du chauffage[7]. De son côté, la presse anglo-saxonne seule raconte qu'un jeune aurait laissé tomber une allumette sur un coussin en mousse, présentant cette hypothèse comme un fait avéré[11] - [8]. Un livre français évoque également cette hypothèse[7]. Quoi qu'il en soit, les causes de l'incendie font l'objet de multiples rumeurs d'attentat. La première phase de la rumeur se fait au bouche-à-oreille ainsi que par l'intermédiaire du maire[17].

Quelques mois après les faits, Aimé Paquet, alors député de l'Isère, soutient cette théorie et demande une enquête précise par courrier au ministère de l'Intérieur, affirmant que plusieurs mois après le début de l'enquête, une source « du milieu du renseignement » aurait rapporté des éléments troublants. Selon lui, des truands grenoblois auraient tenté de racketter le dancing et l'auraient incendié face au refus des gérants d'obéir au chantage[14] - [16]. Il raconte que trois prostituées ont témoigné à un bénévole d'une association qu'il s'agirait d'un coup organisé par la mafia locale, italo-grenobloise[17]. Le courrier est dévoilé par la presse en , quelques jours avant l'ouverture du procès[2] - [17] ; une vingtaine d'articles paraissent alors dans la presse, essentiellement à scandale ou idéologique d'extrême-gauche et d'extrême-droite[17]. Pierre Perrin, Le Monde, Minute et Le Canard Enchaîné reprennent cette hypothèse[2] - [17]. Il semblerait finalement que la rumeur ne soit créée que pour nuire au gang ennemi[1] - [16] - [23] - [30] ; après un interrogatoire des principaux témoins, l'enquête conclut à une fausse piste[17]. L'enquête sur le milieu du grand banditisme dure dix jours, après lesquels la piste est écartée[1] - [16] - [23] - [30]. Dans les années 2010, certains rescapés continuent à croire à la possibilité d'une attaque volontaire[9].

Analyse de la propagation des rumeurs

Gaëlle Clavandier, sociologue, étudie l'incendie du 5-7 et le mécanisme de création des rumeurs[17]. Elle estime que la catastrophe est unique à plusieurs titres. En effet, cette catastrophe touche « un public très jeune, ce qui est relativement rare […] et cela touche des jeunes dans un contexte de loisir ». Unique aussi à cause du nombre très important de victimes et de la rapidité du sinistre, sans oublier le nombre très faible de survivants, « c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel »[5]. Elle estime que les parents des victimes comme les pouvoirs publics ont intérêt à privilégier la théorie de l'accident, ce qui fait peser la charge d'indemnisation sur les assurances. Dans les faits, si les parents tendent à soutenir la théorie de l'accident, le maire soutient celle de l'attentat[17].

Le silence relatif des autorités à l'égard de la thèse d'un attentat ainsi que le manque de pièces permettant de donner une cohérence aux événements nourrissent la théorie du complot. Le fait qu'il y ait autant de manquements individuels, aucun d'entre eux suffisant pour tout expliquer, n'est pas satisfaisant alors qu'une attaque volontaire pourrait donner un sens au massacre ; de plus, il est difficile d'accepter que des conséquences si graves résultent d'une simple négligence plutôt que d'un acte cruel[17]. Comme pour les rumeurs ayant suivi l'incendie du Bazar de la Charité ou l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, il s'agirait d'une réaction permettant de donner une cause plus logique à des faits qui semblent inacceptables s'ils relèvent du seul accident[18].

Elle remarque également que l'évènement se produit dans une période politique tendue, avec plusieurs attentats perpétrés en région Rhône-Alpes à cette époque, ce qui facilite la généralisation et inscrit l'événement seul dans une tendance à long terme et dans une image préconçue de l'époque. La rumeur a une importante longévité au niveau local : la population locale cesse vite de la mentionner comme telle, parce qu'elle est considérée comme un fait acquis et non plus comme une hypothèse. Elle entre, avec le temps, dans la mémoire collective de l'événement : elle perd sa nature de rumeur pour devenir un mythe partagé par la population, faisant partie intégrante du souvenir[17].

Conséquences de l'incendie

Conséquences sur les normes de sécurité

Les normes de sécurité incendie n'évoluent pas immédiatement après l'événement[14], mais plutôt après l'incendie du collège Pailleron deux ans et demi plus tard, le [31]. Une législation sur les matières plastiques entre en vigueur en 1977[22]. Cependant, une application plus stricte des normes déjà en vigueur en 1970, pour la plupart datant de 1965[19], se met en place après l'incendie[30].

Après les procès, une centaine de dancings sont fermés dans toute la France[1]. De nombreux établissements recevant du public sont examinés par la gendarmerie et la police dans les jours qui suivent[16]. Plusieurs lieux, dont des centres accueillant des colonies de vacances, changent leurs sorties de secours pour qu'elles s'ouvrent vers l'extérieur et ajoutent des plans d'évacuation à l'entrée des bâtiments[3].

Suspension des responsables politiques

Le , le secrétaire général de la préfecture de l'Isère et le maire de Saint-Laurent-du-Pont, Pierre Perrin, sont suspendus par décision du Conseil des ministres en attendant une décision de justice. Perrin retrouve son poste le [1]. Le conseil municipal démissionne en soutien[3], ainsi que cinq maires des autres localités du canton[11]. Cette décision n'étant pas confirmée, tout le monde réintègre son poste rapidement[3]. Le jour de l'incendie, le chef des services de sécurité du département de l'Isère affirme que l'établissement n'aurait jamais dû ouvrir[16].

Les familles des victimes manifestent devant la mairie pour s'opposer au retour de Pierre Perrin. Raymonde Espinoza, alors porte-parole de l'association des familles des victimes, affirme : « un maire ça se remplace, un enfant, non »[1]. Le même jour, un tract est distribué par des habitants de Saint-Laurent-du-Pont s'adressant aux familles et écrivant en lettres majuscules le titre : « nous vous interdisons de vous immiscer dans la gestion de notre commune »[1]. Quatre familles seulement sont en effet endeuillées à Saint-Laurent-du-Pont. Deux gendarmes sont envoyés pour protéger l'entrée du domicile du maire[1]. Le député de l'Isère Aimé Paquet prend la parole à l'Assemblée nationale pour protester contre le traitement médiatique de l'affaire, ce à quoi France-Soir répond par un éditorial en pleine page qu'il ne s'agit pas de laisser les morts en paix mais de réveiller les vivants[11]. La couverture médiatique nationale très active ne permet pas à la commune de gérer les événements dans un climat calme, ce qui est aggravé par le fait que les parents des victimes proviennent très majoritairement d'autres communes. Cela explique en partie les réactions vives des habitants de Saint-Laurent-du-Pont face aux accusations contre leur maire. Une autre cause du rejet des habitants pourrait être l'éloignement physique du dancing, placé en bordure d'une route nationale le plus loin possible du centre de la commune et permettant donc de s'en éloigner émotionnellement[10].

Pierre Perrin est réélu maire[1] jusqu'en 1983, date à laquelle il décide de ne plus se présenter[32].

Procès de l'affaire

Gilbert Bas, interrogé par des journalistes le lendemain de l'incendie, affirme que les sorties de secours n'étaient pas verrouillées ; il affirme que des personnes sont sorties par trois portes différentes[1]. Le journaliste lui répond que les deux autres portes de sortie étaient fermées et que leur clé est dans le tiroir-caisse, empêchant l'accès ; Bas répond que si les cinq portes sont ouvertes, les resquilleurs peuvent entrer autant qu'ils le souhaitent[1]. Le maire affirme le jour même qu'il « ne connaît que très peu cette boîte de nuit » pourtant installée sur sa commune, les fondateurs n'ayant pas suivi les procédures préconisées[1]. Ceci choque les familles des victimes, puisqu'il était membre de la commission de sécurité ayant examiné le 5-7 avant d'autoriser son ouverture, mais il n'y a en fait jamais siégé[1]. Il affirme ne pas savoir faire partie de cette commission ; son témoignage est confirmé plus tard[1].

Le procès de l'incendie se tient le [6] - [16] au tribunal correctionnel de Lyon[1], après avoir commencé à Grenoble[3]. Les enquêteurs auraient alors relevé 68 infractions aux normes de sécurité[6] - [29]. Cinq personnes sont jugées : Gilbert Bas (seul rescapé des trois fondateurs), Pierre Perrin qui vient d'être réélu à la mairie[1], Marcel et Joseph Vimfles, les installateurs du chauffage, et Alfred Moskovits, gérant de l'entreprise Sheby et fournisseur du polyuréthane des décors, tous accusés d’homicides et blessures involontaires[33]. La partie civile reproche à Bas et aux Vimfles leur avarice, à Moskovitz le défaut d'information sur son produit et au maire sa négligence à vérifier la situation administrative et réglementaire d'un établissement situé sur sa commune[16]. Le secrétaire général de l'Isère, Albert Ulrich, mis en cause dans un premier temps pendant l'enquête pour avoir signé les autorisations de construction défectueuses, n'est pas inculpé. Les parties civiles disent aux journalistes, le matin du début du procès, que l'argent ne les indemnisera pas de la perte d'un proche, mais qu'elles veulent que les responsables soient identifiés clairement[1]. Le procès mobilise plus de 3 000 pièces et documents et une trentaine d'avocats, dont Jacques Isorni et Émile Pollak[16].

Gilbert Bas se défend de la présence des tourniquets en affirmant qu'ils ne diffèrent en rien des portes à tambour présentes dans les hôtels, ce qui ne convainc pas le public[1]. Son avocat choisit de parler de trois « gamins » qui ont lancé leur projet sans encadrement de personnes expérimentées et responsables, remettant la faute sur les autorités qui n'ont pas contrôlé l'état du dancing[1]. Bas est cependant le seul accusé à reconnaître ses torts dans l'affaire[1]. Les quatre autres accusés affirment qu'il s'agit de problèmes administratifs et d'un manque de contrôle et que rien ne relève de leur responsabilité personnelle[1].

Tous les accusés sont reconnus coupables d'homicides et blessures involontaires sur 146 personnes. Tous les accusés sont condamnés à de la prison avec sursis : deux ans pour Gilbert Bas[1], quatre à quinze mois pour les autres[33] - [29]. Les installateurs du chauffage obtiennent quinze et treize mois, Moskovitz et Pierre Perrin reçoivent une peine de sursis de dix mois[5]. Ce sont des peines relativement standard pour des homicides involontaires ; or, le déroulement du procès a laissé croire à un traitement différent des accusés[16]. En effet, par manque de place dans la salle, le procès a été déplacé dans la grande salle des assises comme pour un grand procès criminel, les avocats ont préparé des plaidoiries habituellement plus adaptées aux procès avec des jurés, et le président traite les accusés « comme s'ils étaient les pires voyous », préparant la scène à un verdict plus spectaculaire[16].

À l’annonce du verdict de deux ans de prison avec sursis, le au palais de justice de Lyon, Gilbert Bas est pris à partie par une trentaine de personnes et doit quitter le tribunal par une porte dérobée[6].

Procès en appel

En , le procès en appel commence. Gilbert Bas est condamné à six mois de prison ferme et douze mois de sursis[6], et Moskovitz à quatre mois avec sursis au lieu de dix[3]. Les parties civiles sont indemnisées à hauteur de 5 670 000 francs (864 386 €), soit 38 835 francs (5 920 €) par victime[33]. Les assurances ont, par ailleurs, pris en charge les frais d'obsèques[33]. Toutes les peines sont confirmées en cassation en 1974[16].

Jurisprudence

L'affaire de l'incendie du 5-7 est un cas de jurisprudence administrative française, en ce qu'elle illustre le fait qu'une victime ne peut se prévaloir d'un droit à réparation lorsqu'elle se trouve en situation illégale. Ainsi, les exploitants qui n'avaient pas respecté les consignes de sécurité ne peuvent pas demander compensation au maire qui n'a pas contrôlé l'application de ces consignes[34].

Monument aux morts

Les parents des victimes expriment dès 1973 la volonté de construire un monument aux morts sur le lieu du dancing, mais aucun progrès n'est réalisé avant 1975[10]. Le terrain appartient à Gilbert Bas et aux parents de ses deux associés morts dans l'incendie, ce qui empêche la construction jusqu'à ce que le président de la République française Georges Pompidou se mêle personnellement de la question et que le département de l'Isère acquière le terrain[10].

En , les ruines du dancing, jusque-là simplement murées, sont démolies[3] - [10]. En , la demande d'exonération de TVA pour le monument dédié aux morts est refusée. L'association des familles des victimes participe à hauteur de 30 000 francs au financement de la stèle, qui n'est pas entièrement pris en charge par la mairie. Le maire est absent à l'inauguration du monument, et presque aucun habitant du village ne se rend sur place[1]. D'autres subventions viennent de la région Rhône-Alpes, des communes où on dénombre le plus de victimes et des conseils généraux de Savoie et d'Isère[10].

Un mémorial en l'honneur des victimes est inauguré le , à l'emplacement du dancing[35] - [10]. Une stèle porte le nom, en lettres d'or, des 146 morts identifiés[1] ; d'abord les victimes venues danser, puis, en bas à droite, les musiciens du groupe et enfin les deux gérants[10]. Derrière le mémorial, il reste un des tourniquets sur lequel est accrochée une plaque où l'on peut lire : « Placés dans le hall d’entrée, ces tourniquets faits par des hommes inconscients et avides d’argent ont provoqué la mort de 144 enfants brûlés vifs le 01.11.1970 »[36]. Un peu plus loin, une petite stèle marque l'endroit où le plus de cendres humaines ont été retrouvées[10]. C'est un fait rare et critiqué pour un lieu de deuil et de souvenir d'avoir une accusation concrète, avec un élément concret du lieu du massacre, plutôt qu'une tentative d'apaisement du lieu[5] - [10].

Le , le maire de Saint-Laurent-du-Pont, Jean-Claude Sarter, fait installer des panneaux explicatifs près du mémorial[23].

Panneaux commémoratifs.

Panneaux commémoratifs. Monument aux morts et tourniquets.

Monument aux morts et tourniquets. Stèle funéraire à l'endroit où les cendres ont été retrouvées.

Stèle funéraire à l'endroit où les cendres ont été retrouvées.

Le tourniquet en métal et sa plaque.

Le tourniquet en métal et sa plaque. Plaque du tourniquet.

Plaque du tourniquet.

Postérité

Une cérémonie à la mémoire des victimes et familles de victimes se déroule annuellement au mémorial[11]. L'association des familles des victimes est dissoute fin 2020, alors qu'elle est présidée par une femme de 91 ans, mère de deux adolescents morts lors de l'incendie[23]. Les premières cérémonies reçoivent le soutien de l'administration locale, qui s'en détache quand l'esprit de communauté lui semble restauré, quelques années plus tard[37]. Pendant les trente ans qui suivent, les Laurentinois sont très rares et la mairie n'est pas représentée à la cérémonie annuelle[10].

L'affaire tombe dans l'oubli en quelques années en dehors de la sphère locale, ce que remarque Patrice Morel, qui réalise un documentaire pour France 3 Rhône-Alpes en 2010 et affirme l'avoir fait pour sortir l'histoire de l'oubli[1]. La mort de Charles de Gaulle huit jours plus tard occulte la couverture médiatique de l'incendie au niveau national et international[1].

L'événement est un point de départ du mouvement de la sociologie événementielle, en particulier avec les recherches, encadrées par Edgar Morin, de Nicole Benoit, Philippe Defrance, Claude Fischler et Bernard Paillard en 1973, qui aboutissent sur le rapport d'étude Deux études de sociologie événementielle. Aspiration et comportements nouveaux se révélant à l’occasion d’événements soudains[38] - [39].

En 2020, Jean-Pierre Montal publie le roman La nuit du 5-7, inspiré par l'incendie[40].

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Sur l'incendie de Saint-Laurent-du-Pont, texte de Guy Debord sur l'événement pour la revue Internationale situationniste

- « Il y a 50 ans. Le drame du 5-7, un samedi soir en enfer », sur ledauphine.com (consulté le )

Documentaires

- « La Dernière Nuit au Cinq-Sept » de Jodel Saint-Marc, en 2010.

- La Dernière Danse [Production de télévision], Patrice Morel et Benjamine Jeunehomme sur France 3 Rhône-Alpes-Auvergne (, 35 minutes) Consulté le .

- La Tragédie du 5-7, cinq reportages de six minutes de Patrice Morel, diffusés sur France 3 Rhône-Alpes en : épisode 1 non consultable ; épisode 2 (une nuit de cendres) ; épisode 3 (le choc des images) ; épisode 4 (rescapés de l'enfer) ; épisode 5 (le deuil impossible).

- « Le bal tragique » de Ketty Rios Palma le dans 50 ans de faits divers sur 13e rue sur Planète+ Justice et sur RMC Découverte.

- « Le bal tragique du baby boom » de Nicolas Frank le de la collection Attention risques majeurs sur Public Sénat

- Le bal tragique de Saint-Laurent-du-Pont, (audio) [Diffusion radio], dans Affaires sensibles sur France Inter (, 55:37 minutes) Radio France. Consulté le .

Notes et références

- Le bal tragique de Saint-Laurent-du-Pont, (audio) [Diffusion radio], dans Affaires sensibles sur France Inter (, 55:37 minutes) Radio France. Consulté le .

- « Brûlante Toussaint au 5/7 », Le Journal de Saône et Loire,

- Sylvaine Romanaz, « Il y a 50 ans. Le drame du 5-7, un samedi soir en enfer », sur ledauphine.com, (consulté le )

- (en-GB) « 1970: Nightclub inferno 'wipes out generation' », BBC, (lire en ligne, consulté le )

- La Dernière Danse [Production de télévision], Patrice Morel et Benjamine Jeunehomme sur France 3 Rhône-Alpes-Auvergne (, 35 minutes)

- Charles de Saint Sauveur, « L’incendie du 5-7, la nuit d’horreur de la Toussaint 1970 », sur leparisien.fr, (consulté le )

- Louis Crocq, Les paniques collectives, Odile Jacob, (ISBN 978-2-7381-2868-3 et 2-7381-2868-8, OCLC 835397199, lire en ligne

), Chapitre IV, partie 22

), Chapitre IV, partie 22 - (en) John Canning, Great disasters : catastrophes of the twentieth century, Gallery Books, (ISBN 0-8317-3987-8 et 978-0-8317-3987-4, OCLC 11150484, lire en ligne

), p. 100-101

), p. 100-101 - « Miraculé des flammes, l'Annécien Pierre Montillo n'a pas oublié le drame de la discothèque le 5/7 » [archive], sur lessorsavoyard.fr, (consulté le )

- Gaëlle Clavandier, « Que faire des traces d'une catastrophe ? Mémoire des accidents et aménagement », Les Annales de la Recherche Urbaine, vol. 95, no 1, , p. 35–41 (DOI 10.3406/aru.2004.2530, lire en ligne, consulté le )

- (en-US) « France: An Unusual Silence », Time, (ISSN 0040-781X, lire en ligne, consulté le )

- « Il y a 40 ans : la tragédie du 5-7 à Saint Laurent du Pont », sur Le Dauphiné libéré, (consulté le )

- « Savoie/Isère. Commémorations de la tragédie du 5-7 », sur Le Dauphiné libéré, (consulté le )

- Julie-Solveig Saint-Germes, « Bal tragique au 5-7 : il y a 50 ans, 146 jeunes perdaient la vie dans l’incendie d’un dancing », Ouest-France, (consulté le ).

- « La liste complète des victimes », Le Dauphiné Libéré, (lire en ligne, consulté le )

- Camille Lestienne, « Toussaint 1970 : le bal tragique du «5-7» »

, sur Le Figaro, (consulté le )

, sur Le Figaro, (consulté le ) - Gaëlle Clavandier, « Chapitre 2. Faire face à l’urgence », dans La mort collective : Pour une sociologie des catastrophes, CNRS Éditions, (lire en ligne)

- Gaëlle Clavandier, « Recourir au fait divers dans les situations post-catastrophiques. Le cas des rumeurs », Cahiers du Journalisme, no 17, , p. 90 (lire en ligne, consulté le )

- « Le 5-7 : le bal tragique du baby boom » [vidéo], Public Sénat, (consulté le ).

- Agence France-Presse, « Il y a 50 ans, la mort du général de Gaulle », sur lesechos.fr, Les Échos, (consulté le ).

- « De Hara-Kiri à Charlie : plus de 40 ans de provocations », sur ladepeche.fr, La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- « Il y a 40 ans, le drame de la discothèque du 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont », sur Le Point, (consulté le )

- « RETOUR SUR - L'incendie d'une discothèque qui a traumatisé une génération », AFP,

- Stéphane Mazurier, « Ces gens-là nous ignoraient » : Charlie Hebdo et la presse « sérieuse », sur Acrimed | Action Critique Médias (consulté le )

- Frédéric Rambeau, « Violence politique et guerre sociale: », Tumultes, vol. n° 57, no 2, , p. 77–92 (ISSN 1243-549X, DOI 10.3917/tumu.057.0077, lire en ligne, consulté le )

- Didier Eribon, Michel Foucault, (ISBN 978-2-08-121800-0 et 2-08-121800-3, OCLC 758769924, lire en ligne

), p. 372-416

), p. 372-416 - Arlette Farge, Léo Bersani, Georges Didi-Huberman et Geoffroy de Lagasnerie, Foucault contre lui-même, Presses universitaires de France, (ISBN 978-2-13-063289-4 et 2-13-063289-0, OCLC 881842190, lire en ligne

), p. 5-19

), p. 5-19 - « Isère : il y a 50 ans, l'incendie du « 5-7 » 146 morts dans une discothèque à Saint-Laurent-du-Pont », France Bleu, (consulté le ).

- « "Le pire, c'est le bruit du silence", 50 ans après la tragédie du "5-7", le souvenir et le chagrin sont toujours intacts », sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes (consulté le )

- Gilles Debernardi, « Isère. Dans les flammes du 5-7, la fin des Trente Glorieuses », Le Progrès, (lire en ligne, consulté le )

- Romane Sauvage, « Après l'incendie du collège Pailleron, le débat sur la sécurité des établissements scolaires », sur ina.fr, Institut national de l'audiovisuel, (consulté le ).

- « Anciens sénateurs Vème République : PERRIN Pierre », sur www.senat.fr (consulté le )

- « De nombreuses négligences relevées au procès », Le Dauphiné Libéré, (lire en ligne, consulté le )

- Conseil d'État, « Conseil d'Etat, Section, du 7 mars 1980, 03473, publié au recueil Lebon », sur Légifrance, (consulté le )

- « Un long combat pour un mémorial », Le Dauphiné Libéré, (consulté le )

- Stéphane Latté, « Le choix des larmes. La commémoration comme mode de protestation », Politix, vol. n° 110, no 2, , p. 7 (ISSN 0295-2319 et 1953-8286, DOI 10.3917/pox.110.0007, lire en ligne, consulté le )

- Hélène Romano, Accompagner le deuil en situation traumatique. 10 contextes cliniques, Paris, Dunod, (lire en ligne

), chap. 3 (« Ritualiser la mort »), p. 50-69

), chap. 3 (« Ritualiser la mort »), p. 50-69 - Bernard Paillard, « La sociologie du présent », Communications, vol. 82, no 1, , p. 11-48 (ISSN 0588-8018 et 2102-5924, DOI 10.3917/commu.082.0011, lire en ligne, consulté le )

- Pascale Goetschel et Christophe Granger, « Faire l'événement, un enjeu des sociétés contemporaines », Sociétés & Représentations, vol. 32, no 2, , p. 7-23 (ISSN 1262-2966 et 2104-404X, DOI 10.3917/sr.032.0007, lire en ligne, consulté le )

- Florent Georgesco, Sophie Benard, Adrienne Boutang et Xavier Houssin, « Jean-Pierre Montal, Lucy Maud Montgomery, Fatima Ouassak… Les brèves critiques du « Monde des livres » », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )