Histoire du recensement de la population en France

Divers dénombrements de population ont été réalisés en France avant le « recensement des paroisses et feux des Bailliages et Sénéchaussées de France » de 1328. Mais ce dernier n’était pas un véritable recensement de la population mais de « feux fiscaux ». Il sera suivi de plusieurs autres, le plus souvent limités à une portion du territoire. En parallèle, certains pouillés et registres paroissiaux permettent d’estimer l’évolution de la population française, mais sans la recenser. Le recensement de la Nouvelle-France (Québec) réalisé par Jean Talon en 1666, et celui de Valenciennes par Vauban en 1676 ont été parmi les premiers recensements de population, « tête par tête », mais restreints à un territoire limité.

Le premier recensement « moderne » au niveau national aurait ainsi été celui ordonné en 1694 par Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain. Celui-ci sera suivi par divers recensements, dénombrements et enquêtes nationales conduits à intervalles irréguliers.

Le recensement de population de 1801 préparé par Lucien Bonaparte et Jean-Antoine Chaptal a été le point de départ d’une série de recensements effectués – avec plus ou moins de régularité - tous les cinq ans jusqu’en 1946. Depuis, les recensements ont été organisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) jusqu’en 1999, et sous une forme rénovée depuis 2004.

En 2013 en France, près de 350 articles de lois ou de codes se réfèrent au recensement, dont pour l'organisation des élections municipales, la répartition de la dotation globale de fonctionnement, la répartition des services de santé, certaines politiques de prévention et gestion des risques[1]…

Antiquité et Moyen Âge

Dès l’époque gauloise, divers dénombrements de population, souvent limités aux adultes, ont été réalisés. Progressivement, la pratique du dénombrement des « feux » se développera alors que les registres paroissiaux offraient une alternative pour réaliser des statistiques sur la population.

Les premiers dénombrements partiels

Dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules, Jules César indique que des tablettes en caractères grecs contenant les résultats d’un recensement de 368 000 personnes ont été découvertes dans un camp helvète. Il note aussi que les Rèmes de Belgique, alliés des Romains, possédaient les renseignements les plus complets sur la population des tribus ennemies des Romains[H 1].

À partir du VIIIe siècle, les Carolingiens firent procéder par capitulaires à des inventaires de tous leurs biens (hommes, habitations, céréales et bétail). En 786, Charlemagne fit dénombrer « tous ses sujets de plus de 12 ans astreints à prêter serment ». On possède encore des inventaires des seigneuries du IXe siècle. À partir du XIIIe siècle, les données se font plus nombreuses et moins aléatoires, grâce à la multiplication des rôles fiscaux. Par exemple, « le registre des tailles de la ville de Paris pour 1292 donne un chiffre de 15 200 taillables, soit un total d’environ 60 000 habitants (contre 25 000 à la fin du XIIe siècle) »[H 2].

Le « recensement des feux » de 1328 et les suivants

Sous l'Ancien Régime les dénombrements étaient exprimés en « feux », ce mot étant pris dans le sens foyer ou famille. Pour estimer le nombre d'habitants d'après celui donné en feux on appliquait un coefficient multiplicateur assez imprécis (souvent 5, parfois 4 ou 4,5). Ainsi pour une population de 34 feux supposés de 5 personnes en moyenne, on obtient 170 habitants. Ces dénombrements donnaient le nombre de feux devant contribuer des subsides (par exemple, pour la conduite d'une guerre) et, plus tard, le nombre de gabellants (sujets de 8 ans et plus) soumis à la gabelle, un impôt sur le sel. La notion de « feux » disparait en 1790.

Durant le règne de Saint Louis (1226-1270) était opéré un dénombrement de la population d'une partie du territoire, dont il ne reste rien. On a ainsi estimé la population de la France à la fin du XIIIe siècle (dans les frontières de l'époque) à environ 10 millions d'habitants[2].

Un recensement aussi célèbre que controversé sera celui des paroisses et feux des Bailliages et Sénéchaussées de France, dressé en 1328 par les officiers de finance du Roi Philippe VI de Valois. Il était destiné à lever les subsides pour l’expédition de Flandres. Le document intitulé Les Parroisses et les feuz des baillies et senechaussées de France fournit un résumé des résultats. Pour chaque « baillie » et sénéchaussée sont indiqués le nombre de paroisses, le nombre de feux, les localités omises lors des opérations exécutées sur place et le montant des rôles. Les enquêteurs n’ont pas dénombré les paroisses de certaines villes, et ont compté l’ensemble de la ville ou « château » comme une paroisse. Le document indique aussi certaines erreurs d’attribution de paroisses et de feux, attribués par erreur à une autre baillie ou sénéchaussée que la leur[3].

Un nouveau recensement national des paroisses et feux eut lieu en 1341, pour lequel on possède une description des opérations exécutées sur le terrain dans la sénéchaussée du Rouergue[4].

Ces recensements ayant été effectués pour servir de base à la levée des subsides, il est probable qu’ils ne couvraient ni les nobles, les prêtres, les moines et les clercs, qui en étaient exempts, ni les familles les plus pauvres. Pour estimer la population totale, il faut donc :

- Estimer la population des régions, baillies et sénéchaussées non recensées ;

- Estimer le nombre de personnes par feu[5] ;

- Estimer le nombre de nobles, religieux et indigents ;

- Corriger éventuellement les sous-estimations (plus le nombre de feux était faible, moins la contribution de la baillie ou sénéchaussée était élevée - d'où une incitation à sous-estimer le nombre de feux).

On comprend ainsi que les estimations de population puissent varier très largement d'un auteur à l'autre. Par exemple, le recensement de 1328 donnait le nombre de feux pour 24 150 paroisses, les données pour environ 7 500 paroisses n’ayant pas été relevées[note 1]. En raison de la couverture partielle du territoire et de l’imprécision du nombre moyen de personnes par feu, on pouvait obtenir différentes estimations de la population totale[note 2]. Les résultats, publiés par l’abbé Paul François Velly, Claude Villaret et Jean-Jacques Garnier[6] seront l’objet de controverses. Des grands esprits, notamment le marquis de Chastellux et Voltaire[7], contesteront les diverses estimations de la population de la France qui ont pu être proposées.

Après ces deux recensements, il ne semble pas qu’il y en ait eu d’autres au niveau national avant le XVIIe siècle. Il est probable que ni le « recensement de tous les feux du royaume sans en rien laisser, ni nul exempter en manière quelconque » ordonné le par Charles VIII de France ni celui ordonné par Louis XII de France en 1503, ni enfin celui ordonné par François Ier vers 1525 ne furent mis en œuvre ; en tous cas, il n'en reste aucun document. Ce n'est qu'en 1630 que le surintendant des finances Antoine Coëffier de Ruzé d'Effiat ordonnera une enquête générale sur les feux, la population, l'utilisation des terres et le montant des tailles en exploitant les rôles des paroisses des trois années précédentes[8].

En revanche, de nombreux dénombrements et recensements de feux furent réalisés au niveau local : dénombrement des feux de Bourgogne en 1397, recensement de Strasbourg en 1470, d’Avignon en 1539 ; recensement de la population avec liste nominative de la Savoie (qui n'était pas encore française) pour la perception de la gabelle du sel en 1561-1566 ; dénombrement du Berry en 1565 et du Bourdonnais en 1569[note 3], recensement de Paris en 1590 et en 1684, dénombrement des feux de Franche-Comté de 1624, recensement de Lille en 1666[H 3], etc.

Pouillés et registres paroissiaux

Certains pouillés incluaient le nombre des redevables d'une paroisse, d’une abbaye, d’un doyenné, d’un diocèse, etc. Dans certains cas, on a pu montrer que le nombre de redevables était pratiquement identique au nombre de feux[note 4]. Le pouillé dit d’Eudes Rigaud ou « pouillé du Diocèse de Rouen » compilé vers 1240 sous l’épiscopat de Pierre de Colmieu (1236-1244) et qui concerne près de 1 400 églises et chapelles d'une trentaine de doyennés de Normandie, inclut le nombre de « parrochiani » de 1 226 paroisses[9].

En France, les registres paroissiaux ont existé depuis la fin du Moyen Âge. Par exemple, on peut encore trouver à l’Hôtel de ville de Givry (Saône-et-Loire) le plus ancien registre paroissial de France. Bien qu’incomplet, il répertorie les redevances, les baptêmes, les mariages, les décès – et les sommes encaissées lors de ces cérémonies - entre 1303 et 1357[10]. Les archives de l’évêché d’Autun possèdent une copie du registre de la Paroisse de Saint-Aignan en Charollais (Saône-et-Loire) enregistrants les rendues[note 5], les bénédictions[note 6] et les sépultures du au [11]. Roz-Landrieux possède le plus ancien registre paroissial de Bretagne qui nous soit parvenu (1451-1528)[12]. Le registre de Paramé conservé à la mairie de Saint-Malo inclut les actes de baptême célébrés du au [13]. Le registre des baptêmes de Nantes date de 1464 ; celui de la commune de Lanloup, qui date de 1467 est conservé dans les archives des Côtes-d'Armor[14]. On considère que le registre paroissial de Montarcher (Loire) est le plus ancien document complet d’État Civil en France qui ait été conservé, couvrant les baptêmes, les mariages et les sépultures sur la période 1469-1582[15] - [16].

C'est à la suite de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de François Ier en 1539 que leur usage deviendra répandu. L'obligation faite par Louis XIV de les établir en double exemplaire a permis de constituer des séries moins lacunaires depuis le milieu du XVIIe siècle[H 4].

Jusque-là, un seul registre servait parfois à enregistrer aussi bien les baptêmes, les mariages, que les sépultures, au fur et à mesure. L'obligation du double exemplaire obligea les curés à dissocier les trois séries de registres paroissiaux. Mais l’existence d’un registre paroissial sur une longue période, aussi complet soit-il, ne donne en général pas de chiffre précis de population.

Les recensements nominatifs modernes : de 1666 à 1789

Colbert : l'enquête nationale de 1664 et le recensement de 1666 en Nouvelle-France

En 1664, l'intendant des finances Colbert adresse un mémoire aux maîtres des requêtes commis dans les généralités pour les charger d'une enquête générale financière, économique et sociale dans leur circonscription, qui inclut un dénombrement des paroisses, des feux et des personnes imposables âgées de huit ans et plus. Mais il ne comporte pas encore un recensement de population « tête par tête ».

En revanche, c'est alors que la Nouvelle-France est sous le contrôle de Colbert, en tant que ministre de la marine, que Jean Talon, le premier intendant de la Nouvelle-France y réalise en février- le premier recensement nominatif des temps modernes. Le recensement de cette colonie de l’actuel Canada fait suite à divers dénombrements (Port-Royal, 1605 ; Québec, 1628) et est conduit selon le principe de jure, chaque personne étant dénombrée à son lieu habituel de résidence. Le recensement a permis d’obtenir une évaluation des richesses industrielles et agricoles de la colonie (ressources forestières et minérales, nombre d'animaux domestiques, d'immeubles publics et d'églises, etc.) et un tableau complet des 3.215 habitants d'ascendance européenne (hors membres d'ordres religieux) par âge, sexe, état matrimonial (il y avait 17 hommes pour une femme parmi les individus âgés de 16 ans et plus ni mariés ni veufs[note 7]), profession et lien avec le chef de famille[H 5] - [17]. L'opération a été suivie de nombreux recensements successifs[18]. C’est aussi sous Colbert qu’eut lieu l’enquête sur les paroisses de 1677[H 5].

Vauban : des dénombrements urbains (1676) au Projet de Dixme Royale (1707)

Toute sa vie, Vauban s'est intéressé à la démographie et à l’économie, et a été un avocat inlassable des « dénombrements ». Par ce terme il entendait à la fois le recensement de la population et le dénombrement des actifs économiques et de la production. Il proposait de réaliser ce qu’on appellerait aujourd’hui des monographies, à l’échelle de la paroisse, de la province ou même de la nation, combinant recensement démographique, recensement agricole, recensement industriel[note 8] et autres enquêtes socio-économiques sur la totalité de la population.

Les dénombrements urbains

Alors gouverneur de Valenciennes, Vauban ordonne en 1676, le dénombrement individuel de tous les habitants : hommes et femmes, garçons et filles, valets et servantes, y compris les étrangers résidant dans la ville. La même opération sera renouvelée en 1680.

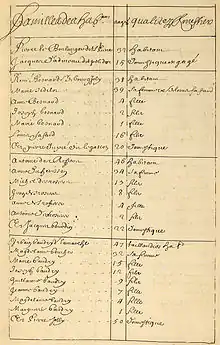

Devenu gouverneur de Douai, Vauban[note 9] expérimente en 1682 un dénombrement par formulaire de la population de la ville et des villages qu’elle commande. Ce « dénombrement du peuple de la ville de Douai distingué par les qualitez, noms et surnoms des familles et par les sexes, achevé le 10 de décembre de l’année 1682. » abandonne le concept flou de feu : il est nominal, conduit maison par maison, incluant les domestiques des deux sexes et les écoliers[19].

Il est probable que les expériences de Vauban aient inspiré les nombreux recensements locaux des années 1680. Par exemple, des dénombrements « tête par tête » de la ville de Dunkerque seront conduits en 1685 et en 1686 « sur le modèle donné par M. de Vauban ». Leur analyse fournira le détail de la population par sexe, par âge, et par profession[20]. D'autres recensements urbains seront conduits à Tours en 1681, à Gravelines et Ypres en 1685 et 1698, à Bergues, Furnes et Bourbourg en 1686, à Lille en 1688, à Valenciennes en 1686, 1693, 1699, etc.

Au-delà des centres urbains, la méthode sera appliquée au niveau régional à l'Île d'Oléron en 1685 et en Franche-Comté[note 10] en 1686[H 5].

La « Méthode générale et facile pour faire le dénombrement des peuples » (1686)

En 1686, Vauban fait publier en quelques exemplaires une Méthode générale et facile pour faire le dénombrement des peuples par l’imprimerie de la veuve d’Antoine Chrestien à Paris, sans nom d’auteur. Il y soutient que des dénombrements de population sont possibles. Il montre les tableaux à colonnes imprimés d’avance qu’il a inventés, et qu’on doit « faire remplir par les autorités locales : consuls, curés de paroisse, ou dizeniers », et il montre que l’opération est faisable, dans un temps relativement court[21] - [22].

La Description géographique de l’élection de Vézelay (1696)

Vauban publie en la Description géographique de l'élection de Vézelay[23] qui comporte un travail de recensement statistique très moderne dans ses méthodes et fait le bilan des ressources agricoles, de l’accroissement des bêtes et de la pauvreté des habitants sur un espace géographique limité, une « élection » (unité de juridiction fiscale). L’ouvrage sera un modèle pour les enquêtes démographiques, économiques ou géographiques qui lui feront suite.

Le « Projet d’une Dixme Royale » (1707)

Dans La Dîme royale, publiée en 1707[24], Vauban propose de remplacer les impôts et taxes existants par le prélèvement d’un pourcentage donné (6 % ou 7 % au maximum) sur le produit national, variable selon les catégories économiques et sociales. Cette dîme serait payée par tous. Seraient ainsi imposés « le clergé et les militaires, les valets et servantes, les fermiers généraux, les titulaires de l’ordre de Saint-Louis, selon la richesse de chacun, estimée en fonction de l’effectif des animaux (chevaux, bœufs, vaches, cochons…), des vins consommés, des surfaces de labours, prés et vignes, lacs, hectares de forêts possédés (…) ». La mise en œuvre de la proposition requiert la réalisation d’un recensement à la fois démographique et économique utilisant des tableaux pré-imprimés, que l’ouvrage décrit en détail, reprenant la « méthode générale » de 1686.

Le recensement de 1694 et l’enquête de 1697-1700

Le , Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain, contrôleur général des finances, secrétaire d'État à la Marine et secrétaire d'État à la Maison du Roi, envoie une circulaire à tous les intendants du royaume en vue de réaliser un dénombrement « tête par tête » de toute la population française à l’occasion de la capitation. Celui-ci devait indiquer le nombre de « maisons, chefs de famille, femmes, enfants, valets, servantes et mendiants ». La plupart des mémoires préparés par les intendants entre 1697 et 1699 et envoyés à Paris ont été perdus, mais les principaux résultats seront publiés en 1709 par un libraire, Claude Marin Saugrain, dans son Dénombrement du royaume[25]. Saugrain divise la France en régions, puis en « élections » et en paroisses, donne pour chaque unité le nombre de « feux » et une estimation de la population, ainsi que de nombreuses données sur l’agriculture, l’industrie et le commerce.

Le marquis Paul de Beauvilliers, président du Conseil des Finances, à qui Louis XIV avait confié l'éducation de son petit-fils le duc de Bourgogne, Fénelon, précepteur du prince et le duc de Chevreuse ordonnèrent une grande enquête à tous les intendants en 1697-1700, cherchant à savoir non seulement le nombre des hommes, mais s’il y avait eu diminution de la production à la suite du départ des Huguenots[H 6]. Les résultats, de qualité souvent médiocre[note 11], seront publiés par le marquis de Boulainvilliers[26] et le libraire Saugrain[27], qui y mettra à jour les chiffres publiées en 1709.

De 1700 à la Révolution

Les recensements, dénombrements et enquêtes nationales se succéderont alors à intervalles irréguliers, sans grand souci de cohérence. Une enquête nationale sur la population et les ressources en grain sera conduite en 1709. Un dénombrement national des feux est effectué en 1713, mais beaucoup de régions n'enverront pas de données. De grandes enquêtes sur la population du royaume seront lancées en 1730, 1745 et 1764[note 12], mais peu de résultats seront obtenus. Pour faciliter le logement de ses troupes, Louis XV avait prescrit le la numérotation des maisons dans toutes les villes du royaume. Dans plusieurs régions, l’exécution de l'ordonnance royale sera accompagnée d'un état nominatif de tous les habitants[28]. Un « relevé général des feux » sera conduit en 1784-1786. Un recensement de la Bourgogne aura lieu en 1786, ainsi que de nombreux dénombrements dans diverses provinces.

C’est l’abbé Terray, contrôleur général des finances, qui prit l’initiative la plus originale. Tirant profit de l’amélioration des données d’état civil et des méthodes d’estimation de la population à partir des taux bruts de natalité, il demanda aux intendants, par une circulaire du , de lui adresser non le dénombrement des habitants, mais le relevé annuel des naissances, mariages, et décès survenus dans leur généralité depuis 1770. Ses ordres furent exécutés jusqu’en 1790[H 7].

Les recensements en France de 1789 à 1999

Le décret du ordonna un tableau des « citoyens actifs » par commune. Quelques mois plus tard, le décret du du Comité de division à la Convention nationale organisa cette fois un dénombrement de la population entière, qui fut effectué partout et semble avoir été terminé en mai 1791 mais dont l'exécution ne fut probablement pas toujours faite par voie d'enquête de recensement et dont une grande partie des archives a été perdue[29] - [30].

La loi du , appelée « loi sur la police municipale », prévoyait la conduite d'un recensement nominatif[31], méthode qui resta celle principalement employée ensuite pendant deux siècles, qui fut préparé par Lucien Bonaparte et Jean-Antoine Chaptal mais qui ne parait pas avoir été effectué en dehors de Paris[30]. Elle le fut cependant à Valenciennes[32].

Le recensement, dit de l'an II, par application du décret de la Convention nationale du , recensant tous les habitants et les électeurs, fut réalisé sur l’ensemble du territoire français de l’époque principalement en 1793-1794, c'est-à-dire l'an II. Les résultats complets par commune sont conservés aux Archives nationales[30] - [29] - [33].

Le recensement, dit de l'an VIII, fut prescrit par une circulaire du 16 floréal (), et eut lieu en 1801. Lucien Bonaparte avait exigé des maires qu'ils fournissent un état de la population de leur commune, répartie entre hommes mariés, veufs, femmes mariées, veuves, garçons, filles et défenseurs de la patrie vivants. Dans quelques communes, les maires firent établir une liste nominative ; dans d'autres ils utilisèrent le registre d'état-civil, resté théoriquement obligatoire ; la plupart du temps, ils se contentèrent d'évaluations approximatives, souvent au-dessous de la vérité[34].

Depuis 1801[2], un recensement général de la population fut organisé tous les cinq ans, jusqu'en 1946, sauf quelques-uns supprimés ou retardés en temps de guerre, et à l'exception de 1811 et 1826, années où furent pour la plupart des communes seulement réalisés des rapports statistiques utilisant les chiffres des précédents recensements[35]. L'année exacte peut varier d'un département ou d'une commune à l'autre, surtout avant 1836[35].

Le département de la Seine et celui de l'Oise[2] furent recensées en 1817[35].

En 1841, le recensement est pour la première fois fondé sur le principe du domicile de fait, on recense la population communale à un jour de référence et on distingue la population non domiciliée et les catégories comptées à part (casernes, couvents, etc.)[36].

En 1846, la population comptée à part est recensée à jour fixe[36].

En 1856, la feuille de logement est pour la première fois utilisée[36]. En 1872, c’est au tour du bulletin individuel d’être introduit, il sera obligatoire à partir de 1876.

En 1881, la technique du « dépôt-retrait » est mise en place[36], elle est encore utilisée maintenant quand les habitants préfèrent répondre sur papier (plutôt que sur Internet).

Après 1946, l'opération de recensement étant jugée trop coûteuse et difficile à organiser, les gouvernements successifs essayèrent d'espacer la date du recensement suivant. Les deux derniers recensements généraux eurent lieu en 1990 et en 1999. Cet intervalle de neuf ans était trop long par rapport à la vitesse d'évolution de la réalité démographique.

Les recensements généraux furent conduits en 1801, 1806, 1811[37], 1821, 1826[37], 1831, 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872 (retard d'un an dû à la guerre), 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, (pas de recensement en 1916 en raison de la guerre), 1921, 1926, 1931, 1936, 1946 (pas de recensement en 1941 en raison de la guerre), 1954, 1962, 1968, 1975, 1982, 1990 et 1999 (recensement initialement prévu pour 1997 mais reporté pour raisons budgétaires)[38].

Depuis le , les recensements généraux sont remplacés par un système de recensement permanent dit recensement rénové (voir ci-dessous).

Renseignements personnels recueillis de 1831 à 1975

Sous la Seconde République, le recensement de 1851 inclut une question sur la nationalité, question reprise par les recensements de 1872, 1876, 1886 et tous les recensements suivants. La nationalité était définie selon son concept politique, équivalent en pratique à la citoyenneté, et non selon son concept culturel. La France ne suivait donc pas la proposition de la session de 1872 du « Congrès international de statistique[39] » à Saint-Pétersbourg de définir la nationalité par la langue parlée, ni la recommandation d'utiliser la langue maternelle émise lors de la réunion de la commission permanente de ce Congrès à Stockholm en 1874[40].

On introduisit aussi la catégorie de la religion, la population de chaque commune étant divisée entre « catholiques romains », « calvinistes », « luthériens », « israélites » et « autres cultes et communions ». Ce dernier critère disparut en 1872 avec la Troisième République. Elle resta cependant posée en Algérie française, où on distinguait les bénéficiaires du décret Crémieux et leurs descendants, et, après la Première Guerre mondiale, en Alsace-Moselle, où elle continua d'être posée, en raison du régime concordataire, jusqu'en 1962.

En 1936, la question sur le niveau d’études se résume encore à « Savez-vous à la fois lire et écrire ? »[41] et la personne sans emploi devait indiquer « depuis combien de jours » elle cherchait du travail[41]. En 1936 et 1946, le conjoint au foyer devait cocher « néant » à la rubrique Profession, formule remplacée en « sans profession » en 1954[41].

À partir de 1962, une question est rajoutée pour analyser les migrations de population (« où habitiez-vous le 1er janvier » de telle année ?)[41].

Les deux tableaux qui suivent s'efforcent de lister, pour les 26 recensements ayant eu lieu en France entre 1831 et 1975, les champs de renseignements personnels qui furent recueillis pour chaque individu recensé. Des cas particuliers sont à envisager pour les départements suivants :

- Alpes-Maritimes, Savoie et Haute-Savoie, annexés par la France en 1860 ;

- Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, annexés par l'Empire allemand de 1871 à 1919, mais dans lesquels des opérations de recensement ont également existé durant cette période, à des dates et selon des modalités évidemment différentes.

Tableau des renseignements recueillis de 1831 à 1891

| 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nom | |||||||||||||

| Prénoms | |||||||||||||

| Profession | |||||||||||||

| Âge | [note 13] | ||||||||||||

| Adresse | |||||||||||||

| Situation personnelle (marié, veuf…) | [42] | [42] | [42] | ||||||||||

| Nationalité | |||||||||||||

| Rubriques supplémentaires | [note 14] | [note 15] | [note 16] | [43] | [43] |

Tableau des renseignements recueillis de 1896 à 1975

| 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nom | |||||||||||||

| Prénoms | |||||||||||||

| Profession | |||||||||||||

| Année de naissance | [44] | [44] | [45] | [45] | |||||||||

| Adresse | |||||||||||||

| Position dans le ménage |

|||||||||||||

| Nationalité | |||||||||||||

| Rubriques supplémentaires | [note 17] | [note 17] | [note 17] | [note 17] | [note 17] | [note 17] | [note 17] | [note 17] | [note 18] | [note 18] | [note 18] |

Les tableaux nominatifs des recensements de population sont librement accessibles après un délai de 75 ans[46].

Le recensement rénové en France (depuis 2004)

Les communes de moins de 10 000 habitants

Elles font l'objet d'un recensement exhaustif tous les cinq ans, à raison d'un cinquième des communes chaque année. Ces groupes, établis par décret, ont été constitués sur des critères exclusivement statistiques. Ainsi, chaque année, l'ensemble des communes de l'un de ces groupes procèdent au recensement de leur population.

Les communes de 10 000 habitants ou plus

Elles réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès de 8 % des adresses recensées.

Mode opératoire

Ce sont les agents recenseurs, des agents publics recrutés par le maire qui sont responsables de la collecte des informations. Ils ont tous reçu une formation, dispensée pour la commune par l'Insee. Ils disposent d'une carte tricolore avec photographie, signée par le maire et qui officialise leur fonction. Ils sont tenus au secret professionnel.

À partir de 2010, des premiers tests sont réalisés pour faire le recensement par Internet. En 2015, pour la première fois, tous les habitants concernés par le recensement dans leurs résidences principales (hors ceux en habitation mobile ou vivant en communautés) peuvent préférer la réponse par Internet à la réponse sur questionnaires papier. Le taux de réponse par Internet est finalement de 32,8 % sur les résidences principales (hors habitations mobiles et communautés)[47] pour un taux espéré avant collecte entre 25 et 30 %[48].

À partir du 3e jeudi de janvier, les agents recenseurs visitent chaque foyer devant être recensé et déposent au domicile concerné les documents suivants :

- une feuille de logement ;

- un bulletin par personne vivant habituellement dans le logement recensé ;

- une notice d'information sur le recensement et sur les questions courantes que les citoyens peuvent se poser.

Dans le cas où les habitants préfèrent répondre par Internet, seule la notice d’information (avec un identifiant unique et un mot de passe lié à l’identifiant) est distribuée.

L'agent recenseur peut aider au remplissage des questionnaires. Si remplis sur papier, l’agent recenseur récupère les questionnaires directement au domicile des habitants, si remplis sur Internet, l’agent recenseur est averti que les questionnaires ont été remplis mais n’a pas accès au contenu de ceux-ci. L'enquête de recensement dure 4 ou 5 semaines selon la taille des communes. Participer au recensement est un acte civique. C'est aussi une obligation selon la loi du modifiée.

Les premiers résultats statistiques du recensement rénové, millésimés au , ont été publiés le sur le site de l'Insee[49]. Ces résultats seront désormais mis à jour chaque année, les populations légales au et les résultats statistiques à compter du selon un calendrier de diffusion[50] régulièrement actualisé sur www.insee.fr.

Fin , l'Insee décide d'annuler sa campagne de recensement prévu du au en raison de la crise sanitaire de Covid-19[51].

Les indicateurs de population de l'Insee

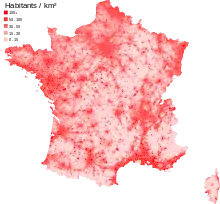

Plusieurs indicateurs de population sont définis à l'occasion du recensement. C'est ainsi que chaque commune, en France, n'a pas qu'un seul nombre d'habitants, mais plusieurs.

Intérêt pour la généalogie

Le recensement de population tel qu'il est pratiqué en France, présente, outre son intérêt initial dans de domaine des statistiques, un intérêt non négligeable pour le généalogiste, qu'il s'agisse d'un particulier qui pratique la généalogie familiale à titre de loisir, ou d'un professionnel qui se livre à des recherches d'héritiers pour successions en déshérence.

En effet, dans l'un et l'autre cas, la Liste nominative de la population, document de synthèse consultable par tous, que ce soit dans les archives communales ou les archives départementales (selon les aléas de conservation de ces listes dans les deux types d'archives), indique pour chaque individu recensé divers renseignements susceptibles d'apporter un éclairage particulier sur la vie du ménage étudié (par exemple présence d'enfants placés en nourrice, ou d'apprentis logés à demeure, sans parler des possibles relations de voisinage…) ou d'éclairer le professionnel mandaté par un notaire dans la recherche d'héritiers inconnus (ledit professionnel complétant souvent sa recherche par d'autres sources telles que les listes électorales ou les archives de l'Enregistrement).

Les deux tableaux présentés plus haut en section Renseignements personnels recueillis de 1831 à 1975 s'efforcent de lister pour cette période les renseignements que le chercheur est susceptible d'y trouver.

Comme tous les documents d'archives, les recensements doivent être utilisés avec esprit critique. Des comparaisons méthodiques ont révélé une fréquence élevée de divergence entre ces informations et celles fournies par l'État civil, en particulier pour les prénoms des enfants. Si cela peut se comprendre puisque leur rédaction est bien ultérieure aux époques de naissance, il y a des erreurs manifestes telle que l'attribution du nom du mari à son épouse, en particulier quand elle devient veuve. Les données recueillies doivent donc être confrontées entre elles et avec d'autres sources.

Les archives des recensements n'ont cependant pas toujours été conservées et une circulaire du Ministère de l'Instruction publique de 1887 avait même explicitement désigné les listes nominatives comme étant des papiers inutiles pouvant être détruits[35]. Une étude faite en 1963 sur un échantillon représentatif de 827 communes avait constaté que pour chaque recensement antérieur à 1836, les listes nominatives n'avaient été conservées aux archives départementales que pour moins de 8 % des communes, tandis qu'à partir de 1836, la proportion était de l'ordre de 50 % ou plus[35]. Cependant des archives des recensements de l'an II (1793), l'an VIII (1800), 1806 et 1820 pour la plupart des communes sont conservées aux Archives nationales ou parfois dans d'autres dépôts d'archives[33].

Quelques affiches

- 1982 :

« 31e Recensement de la population

une belle moisson

de chiffres

pour la France

»

avec un dessin d’une Marianne enfant tenant dans les bras des épis de blé où le grain est remplacé par des chiffres de toutes les couleurs, la Marianne est debout sur un champ en forme de France. Un timbre à 1,60 F reprenant le dessin de l’affiche sort à cette occasion. - 1990 :

« : 32e Recensement de la population

Pour préparer l'avenir de la France.

Toi,

moi, lui,

tout

le monde

compte. »

avec une photo d’une enfant vêtue d’une veste en jean et comptant sur ses doigts. - De 2004 à 2013 :

une France formée de plein de « moi » et laissant apparaître par l’absence de « moi » au centre du pays un « nous », le slogan en dessous du dessin est « Le recensement, chacun de nous compte ». Les recensements du même groupe de rotation partagent une même couleur (par exemple bleu pour 2005 et 2010 ou orange pour 2008 et 2013). - De 2014 à 2017 :

« Recensement

de la population 2014 [ou 2015, 2016 ou 2017]

Des chiffres aujourd'hui

Pour construire demain »

avec le dessin stylisée d’une ville avec des équipements et des habitants puis un deuxième slogan « C'est utile, c'est sûr, c'est simple » suivi d’informations pouvant variées selon les affiches notamment selon la taille de commune, s’il y a possibilité ou non de répondre en ligne, si le recensement a lieu à La Réunion (dates décalées) ou dans un autre département, etc.

Notes et références

Notes

- Plusieurs grands fiefs (Bourgogne, Bretagne, Guyenne, Flandre) et la plupart des apanages n’avaient pas été couverts.

- Le calcul de l'effectif de la population devient d'ailleurs rapidement périmé à la suite de la Grande Peste de 1347-1351.

- Ces deux dénombrements pourraient faire partie d'un recensement national ordonné par Charles IX au début des années 1560.

- Par exemple, le nombre des « parrochiani » de 39 paroisses du comté de Longueville dénombrés dans un pouillé du XIIIe siècle est identique à celui des feux imposés au titre du « monnéage » en 1314 dans ce même comté. Voir Guy Bois Crise du féodalisme. Économie rurale et démographie en Normandie orientale du début du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle, Paris, 1976.

- Certificats de publication des bans de mariage dans les paroisses où sont nés les futurs conjoint et dans celles où ils ont résidé en dernier lieu. Ici, il s’agit du contrat par lequel les parties intéressées s’engagent à payer les frais de publication de ces bans.

- Ou mariages.

- L'arrivée des Filles du Roi, à partir du 22 septembre 1663 n'avait encore eu que peu d'impact.

- Par un abus de langage communément admis, les statisticiens qualifient de « recensement » les enquêtes qui couvrent la totalité des grandes unités (agricoles ou industrielles) et un échantillon d’unités plus petites.

- Qui a assiégé la ville le 23 juillet 1677 et l’a prise le 26.

- Devenue (sauf le comté de Montbéliard, annexé le 10 octobre 1793) définitivement française par le traité de Nimègue du 10 août 1678.

- Certains intendants ne feront que reprendre les chiffres du dénombrement précédent, qui avait pris beaucoup de retard.

- À la limite, on pourrait dire que chaque contrôleur général des finances et chaque intendant désirait, lors de sa prise de fonction, réaliser un inventaire du royaume ou de sa province, incluant un dénombrement. Les résultats dépendaient des contraintes financières, des pesanteurs de l'administration et du degré de volonté de l'intéressé, vite accaparé par d'autres soucis.

- Recensement de 1831 : la rubrique « Âge » est absente. En tient lieu une rubrique Année de naissance, qui réapparaîtra à partir du recensement de 1906.

- Rubriques supplémentaires du recensement de 1831 :

- Sachant lire ou écrire,

- Contribution au rôle de la commune,

- Non-imposition,

- Nature de la couverture des maisons.

- Rubrique supplémentaire du recensement de 1841 :

- Nature de la couverture des maisons.

- Rubriques supplémentaires du recensement de 1851 :

- Religion,

- Infirmités et maladies.

- Rubriques supplémentaires des recensements de 1901 à 1936 :

- Lieu de naissance (rubrique déjà apparue en 1872 et 1876),

- Position sociale (patron, ouvrier ou employé, avec indication de l'éventuel patron).

- Rubrique supplémentaire des recensements de 1962, 1968 et 1975 :

- Résidence au précédent recensement (pour 1962, la date retenue est le 1er janvier 1956).

Références

- Philippe Macquet, (2011) Évolution de la population du Nord-Pas-de-Calais à travers deux siècles de recensements ; Pages de Profils no 88 - janvier 2011 (Service Études et Diffusion).

- Godinot (2005).

- Dureau De la Malle (1841). « Document statistique inédit. » pdf ou pdf allégé, Bibliothèque de l’école des chartes, tome 2, première livraison, 1841, p. 169-176.

Lot, Ferdinand (1929), « L’état des paroisses et des feux de 1328 », Bibliothèque de l’école des chartes, tome 90, 1929, p. 51-107 (pdf ou pdf allégé et p. 256-315 pdf ou pdf allégé.

Marc Bloch (1931), « La population de la France au XIVe siècle : comment la connaître ». Annales d’histoire économique et sociale, Vol.3, no 12, 1931, p. 603-605. pdf ou pdf allégé.

Godinot (2005). - Auguste Molinier, « La sénéchaussée de Rouergue en 1341. », Bibliothèque de l’école des chartes, tome 44, 1883, p. 452-488 pdf ou pdf allégé ; Aurelle-Verlac « La sénéchaussée de Rouergue en 1341. ». Et « Guide de lecture ».

- Molinier (1883) propose 5,5 pour le Rouergue.

- « Histoire de France depuis l'établissement de la monarchie jusqu'à Louis XIV, tome X, 1764.

- Voltaire « Remarques pour servir de Supplément à l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations et sur les principaux faits de l’histoire, depuis Charlemagne jusqu’à la mort de Louis XIII. » (1763) Ch. 19 « De la population », aussi in « Œuvres de Voltaire avec préfaces, avertissements, notes etc. » par M. Beuchot, tome 41, Mélanges, tome V, Chez Lefèvre, librairie, Paris, 1831, 588 pp. p. 183-188. On peut noter que « Voltaire s’embrouillera dans les chiffres » - voir Hecht (1977), p. 38.

- Morineau, M., L'enquête du surintendant d'Effiat, 1630, in Mesurer et comprendre. Mélanges offerts à Jacques Dupâquier, Paris, 1993, p. 407-422.

- Godinot (2005). Sur les pouillés de la région de Rouen, voir

Longnon, Auguste « Pouillés de la province de Rouen » in « Recueil des historiens de la France : Pouillés », 1903 ;

De Beaurepaire, Ch. (1903). « Notice bibliographique : « Pouillés de la province de Rouen » publiés par M. A Longnon » Bibliothèque de l’école des chartes, vol. 64, 1903, p. 596-617 (accès) ;

Dubois, Henri « En Normandie : une population médiévale dans son espace », Francia, Forschungen zur westeuropaïschen Geschichte, Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Paris (Institut historique allemand), Band 21/1 1994, p. 125-174. - Lex ; Léonce « Enregistrement des décès et des mariages au XIVe siècle »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Bibliothèque de l’école des chartes, Tome 51, 1890, p. 376-378. Aussi « http://www.persee.fr/articleAsPDF/bec_0373-6237_1890_num_51_1_462655/article_bec_0373-6237_1890_num_51_1_462655.pdf?mode=light »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?). Gras, P. « Le registre paroissial de Givry (1334-1357) et la peste noire en Bourgogne »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) ou « http://www.persee.fr/articleAsPDF/bec_0373-6237_1939_num_100_1_449196/article_bec_0373-6237_1939_num_100_1_449196.pdf?mode=light »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Bibliothèque de l’école des chartes, Tome 100, 1939, p. 295-308.

Guillemant, Jean-Philippe Le registre de Givry. - Harold de Fontenay Recherches sur les actes de l’état-civil aux XIVe et XVe siècles, à propos d’un registre de paroisse de l’an 1411 », Bibliothèque de l’école des chartes, Tome 30, 1869, p. 543-558.

- Martin, H. « La christianisation dense de la Bretagne à la fin du Moyen Âge », dans « Fastes et malheurs de la Bretagne ducale », Ouest-France, Rennes, 1982 (p. 343).

Moraux, L. « Les anciens registres de baptêmes de Roz-Landrieux (1451-1520) », Le Rouget de Dol (Association François Duine, Société populaire d’histoire du pays de Dol), no 75, 1er semestre 1999.

Moraux, L. « Les registres des baptêmes de Roz-Landrieux de 1451 à 1529 », Le Rouget de Dol, No. 81, 1er semestre 2002, p. 79-88. Les premières pages sont manquantes, et les premières inscriptions pourraient dater de 1451 (Moraux, 2002, p. 80). - Moraux 2002, op. cit., p. 80.

- Un des plus vieux registres d’Europe. Le p’tit monde de Don Le Cornec, 5 janvier 2007.

- Registres paroissiaux et d’État Civil sur loire.fr

- L’État Civil sur cris23.free.fr.

- Statistique Canada Jeu de rôle — Interprétation de Jean Talon, 18 novembre 2008 et Jean Talon : 1625-1694, 17 novembre 2008 ; Virol p.133n4 ; Histoire de la Nouvelle-France

- Charbonneau, Hervé et al.. « Le recensement nominatif du Canada en 1681 » Histoire sociale no 7, avril 1971, p. 77-98 ; Virol 2003 p. 133

- Virol (2003) p. 132.

- Les résultats sont donnés par Faulconnier « Histoire de Dunkerque », tome II, p. 96.

- Esmonin (1954).

- Esmonin (1964).

- « Description de l’élection de Vézelay contenant ses revenus, sa qualité, les mœurs de ses habitants, leur pauvreté, leur richesse, la fertilité du pays et ce qu’on pourrai y faire pour en corriger la stérilité et procurer l’augmentation des peuples et l’accroissement des bestiaux » par Monsieur de Vauban, janvier 1696. Réédition par J.-F. Pernot, association ‘Les Amis de la Maison Vauban’, St-Léger-Vauban, 1986, 21 p.

- Vauban, Sébastien Le Prestre « Projet d'une dixme royale. Qui supprimant la taille, les aides, les doüanes d'une Province à l'autre, les Décimes du Clergé, les Affaires extraordinaires, & tous autres Impôts onereux & non volontaires : Et diminuant le prix du Sel de moitié & plus, produiroit au Roi un revenu certain et suffisant, sans frais ; & sans être à charge à l'un de ses Sujets plus qu'à l'autre, qui s'augmenteroit considerablement par la meilleure culture des Terres », publié par s.n., 1707, 264 pp. Réimpression ou , 1708, xiv + 271 pp.

Deuxième édition, corrigée et augmentée, De Brucker, n.d., xii + 268 pp.

Association des amis de la maison Vauban, 1988, 157 p. - Claude Marin Saugrain. « Dénombrement du royaume par généralitez, élections, paroisses et feux, où l'on a marqué sur chaque lieu les archevêchez, évêchez, universitez, parlemens, chambres des comptes, cours des aydes, cours et hôtels des monnoyes, bureaux des finances, maîtrises des eaux et forêts, capitaineries des chasses, amirautez, présidiaux, bailliages, sénéchaussées, prévôtez, vicomtez, châtellenies, vigueries, juges-consuls, maréchaussées et autres justices royales ; les bureaux des droits des aydes, gabelles et greniers à sel, douannes et traites foraines ; les lieues de distance de Paris aux autres villes du royaume ». Chez Claude Saugrain, Paris, 1709. Nouvelle édition, 1720.

- Henri de Boulainvilliers, « État de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclésiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, les manufactures, le nombre des habitans, & en general tout ce qui peut faire connoitre a fond cette monarchie: extrait des memoires dressez par les intendans du Royaume, par ordre du Roi, Louis XIV, à la sollicitation de Monseigneur le duc de Bourgogne », 3 vol. 1727-1728.

- Saugrain, Claude « Nouveau dénombrement du Royaume… », 1720.

- Voir, par exemple, Bertoldi, Sylvain, « Un recensement de population en 1769 », dans « La recherche historique en archives, XVIe-XVIIe – XVIIIe siècles », Ophrys, Collection Documents-Histoire, Paris, 1993, p. 109-114 et « Recensement des habitants de la ville d’Angers, 1769 », 10 pp.

- Étude de la population pendant la Révolution et l'Empire inPopulation, année 1962, volume 17, numéro 2, pp. 329-333.

- Le recensement de l'an II, Paul Meuriot, Journal de la société statistique de Paris, tome 59 (1918), p.34-56.

- La loi prévoyait « un état des habitants de leur ressort respectif contenant le nom, leurs prénoms, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier et autre moyen de subsistance ». Voir Poulain Michel; Chambre, Dany et Foulon, Michel “Centenarian Validation in Belgium“, in Jeune, Bernard and Vaupel, James W. eds. “Validation of Exceptional Longevity”. Odense Monographs of Population Aging, No.6, Odense University Press, Odense, Denmark, 1999, 249 pp.

- Source : Archives municipales de Valenciennes.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Données : Cartes, territoires et populations », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales.

- Quid, « Géographie humaine - Population françaiseQuid »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Jean-Noël Biraben, Inventaire des listes nominatives de recensement en France in Population, Année 1963, vol. 18, no 2, p. 305-328.

- Documentation INSEE pour la formation des coordonnateurs communaux.

- Recensement effectué cependant principalement sous la forme de rapports statistiques utilisant le précédent recensement.

- La population totale par département est disponible sur Le Site sur le Recensement en France (S.RE.F.) pour les années 1801, 1831, 1841 et 1851 à 1999.

- Brian, Eric « Transactions statistiques au XIXe siècle. Mouvements internationaux de capitaux symboliques », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 145, no 5, 2002, p. 34-46 (disponible également ici).

- Labbé, Morgane « Internationalisme statistique et recensement de la nationalité au XIXe siècle ». Courrier des statistiques no 127, mai-août 2009, p. 39-45.

- L’Expansion du 22 février au 7 mars 1990, pages 27 à 29.

- Recensements de 1881, 1886 et 1891 : la rubrique « Situation personnelle » est définitivement remplacée par la rubrique Position dans le ménage.

- Rubrique supplémentaire des recensements de 1872 et 1876 :

- Lieu de naissance (réapparaîtra de 1901 à 1936).

- Recensements de 1896 et 1901 : rubrique « Année de naissance » inexistante. En tient lieu une rubrique « Âge », qui existait depuis 1836 et en permanence depuis 1846.

- Recensements de 1968 et 1975 : rubrique « Année de naissance » remplacée par une rubrique « Date de naissance ».

- Code du Patrimoine, art. L213-2.

- Dossier spécial Recensement « Une collecte bien "Net" » dans Insee en direct no 61 d’octobre 2015.

- « Recensement en ligne : comment ça marche ? » sur Francetvinfo.fr, article du 15 janvier 2015.

- www.recensement.insee.fr

- calendrier de diffusion.

- « Le recensement est-il obligatoire ? », sur droit-finances.commentcamarche.com, (consulté le ).

- Hecht, Jacqueline, « L’idée de dénombrement jusqu’à la Révolution Française. ». p. 21-81 « Pour une histoire de la statistique française », 1977, Tome 1 : ‘Contributions’.

- p. 32.

- p. 32-34.

- p. 36-39, 45.

- p. 37.

- p. 45.

- p. 46.

- p. 51.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

- Esmonin, Edmond (1954), « Quelques données inédites sur Vauban et les premiers recensements de population », Population, Année 1954, Volume 9, Numéro 3, p. 507-512 Aussi .

- Esmonin, Edmond (1965), « Études sur la France des XVIIe et XVIIIe siècles. » Presses universitaires de France, Paris 1964. (Université de Grenoble, publications de la Faculté des lettres et sciences humaines, vol 32), 538 pp. (Voir Note bibliographique par Michel Antoine, Bibliothèque de l’école des chartes, Vol. 123, no 123-2, 1965, p. 635-637 - aussi ).

- Jean-Noël Biraben, Inventaire des listes nominatives de recensement en France in Population, Année 1963, vol. 18, no 2, p. 305-328.

- Gille, Bertrand, « Les sources statistiques de l'histoire de France - Des enquêtes du XVIIe siècle à 1870 », Centre de recherches d'histoire et de philologie de la IVe section de l'École pratique des hautes études, 1964 ; Librairie Droz, Travaux de droit, d'économie, de sociologie et de sciences politiques no 122, Genève, Paris, 1964, 288 pp. ; 2e édition, 1980, 290 pp.

- Godinot, Alain « Pour comprendre le recensement de la population », Insee méthodes, hors série, . Annexe A1 : « Le recensement de la population dans l'Histoire », 5 pp.

- Hecht, Jacqueline (1977), « L’idée de dénombrement jusqu’à la Révolution Française. ». p. 21-81 in « Pour une histoire de la statistique française », INSEE, Paris, 1977, Tome 1 : ‘Contributions’, 593 pp.

- Hervé et al. (1971), « Le recensement nominatif du Canada en 1681 » Histoire sociale, no 7, , p. 77-98.

- Virol, Michèle (2003), « Vauban: de la gloire du roi au service de l'État », Éditions Champ Vallon, 2003, 432 pp. (ISBN 2-87673-376-5), 9782876733763. [Recensements : p. 130-135]