Histoire des Serbes

L'histoire des Serbes n'est pas l'histoire de la Serbie mais celles des populations serbes vivent en Serbie et dans les pays voisins, en particulier dans le république serbe de Bosnie. Elle est l'objet de débats entre l'école universitaire et l'école protochroniste, minoritaire mais très influente notamment dans la mouvance nationaliste.

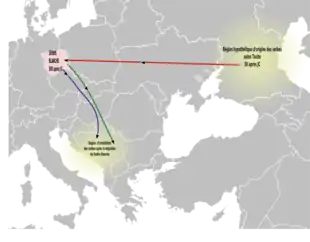

- Migration hypothétique du nord Caucase vers l'Europe centrale lors des migrations slaves

- Migration de la Serbie blanche avec à leur tête le prince de Serbie Blanche vers 600 apr. J.-C.

- Échange de population entre l'Empire byzantin et la Grande-Moravie, des Serbes s'installent dans la vallée de la Morava (Serbie) à la place des populations valaques qui vont à l'ouest de Prague en 990

Origines

Si l'on suit l'école protochroniste, l'histoire des Serbes débuterait dans l'Antiquité, au Nord-Caucase, avec le peuple iranien des Siraques mentionné par Tacite et Pline l'Ancien, puis au IIe siècle dans La Géographie de Ptolémée (livre 5, 9.21) : ces Siraques seraient des Serboï, donc des Serbes[1]. Si l'on suit la majorité des historiens universitaires, l'origine du peuple serbe est à rechercher parmi les peuples slaves, et plus précisément Sorabes de la « Serbie blanche » du bassin de l'Oder au Ve siècle. Les Serbes méridionaux apparaissent dans les Balkans au VIe siècle. Aujourd'hui, les Serbes vivent principalement en Serbie, au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine et dans une moindre mesure en Croatie. Il existe également d'importantes minorités serbes en Macédoine et en Slovénie. Par ailleurs, une diaspora serbe s'est fixée en Allemagne, en Suisse, en Autriche, aux États-Unis et au Canada.

De leur côté, les Serbes de Serbie blanche, dans l'actuelle Allemagne, sont appelés de nos jours les Sorabes. Ils ont réussi à conserver leur langue et leurs traditions culturelles bien que leur minorité ne cesse de se réduire.

Le nom « Serbes » est dérivé de la racine indo-européenne ser, qui s'apparente au latin servare (« conserver », « garder », « protéger », « préserver », « respecter »). Selon Heinz Schuster-Šewc, la racine indo-européenne srb, qu'on retrouve dans de nombreuses langues slaves, aurait pour signification initiale « apparenté, appartenant à la tribu »[2].

Premières références

.png.webp)

Les premières sources historiques à évoquer clairement les Serbes datent de 680 dans un document décrivant la ville de Gordoservon, en Asie mineure, où des tribus Slaves auraient été installées par l'empire byzantin. Le nom Gordoservon est une distorsion de Grad Srba signifiant « ville des Serbes » en serbe.

Au Xe siècle, l'empereur byzantin Constantin VII Porphyrogénète mentionne abondamment les Serbes dans ses ouvrages De Administrando Imperio (32.1-16) et Theophanes Continuatus (288.17-20), où il décrit notamment leur arrivée dans les Balkans ainsi que la fondation de leurs premières principautés. Au XIe siècle, le général byzantin Kekaumenos localise les Serbes sur la Save, comme le fait également La Chronique russe de Nestor.

La Serbie blanche, également connue sous le nom de Bojka (en serbe cyrillique : Бојка), est l'ancien nom de la Lusace, endroit où les Serbes se seraient installés pour la première fois en Europe centrale. C'est une région d'Allemagne orientale, au sud-est de Berlin entre les fleuves de l'Elbe et de la Saale, aujourd'hui habitée en partie par les Sorabes. De ce fait, on suppose généralement une origine commune aux Serbes et aux Sorabes.

Entre 610 et 641, une partie des Serbes migre vers l'Empire byzantin, mené par le prince de Serbie Blanche, pour aider Constantinople dans sa lutte contre les Avars. En récompense de leurs victoires contre les Avars de Dalmatie, les Serbes sont installés dans un premier temps, par l'empereur Héraclius, dans la province byzantine de Macédoine, à Thessalonique.

Initialement, les Serbes sont alors considérés comme des fédérés de l'Empire romain d'Orient, devant obéissance à l'empereur de Constantinople, puis, par la suite, ils s'émancipent, formant les principautés de Paganie, Zachlumie, Travonie, Dioclée et Rascie.

Dans son De Administrando Imperio, Constantin VII indique que le territoire serbe était majoritairement gouverné par la dynastie des Vlastimirović qui parvint sous Časlav Klonimirović à unifier les terres en une confédération au début du Xe siècle. La première référence historique quant à l'existence d'un État des Serbes date du IXe siècle et est le fait de l'empereur byzantin Léon VI le Sage qui, dans ses listes épiscopales, mentionna les « évêques de Drougoubiteia et des serbes ». En 993, des ambassadeurs des serbes arrivèrent à la cour de l'empereur Basile II.

Au XIe siècle il existait probablement un thème de Serbie : un sceau retrouvé de Constantin Diogenes, strategos de Serbie, tend à le prouver. Vers 1040, Theophilos Erotikos était le gouverneur des serbes jusqu'au moment où il fut expulsé par Stefan Voislav qui conquit le territoire serbe et devint son archon ![]() . Le professeur T. Wasilewski (1964) fit l'hypothèse que le thème des serbes pourrait être le même que celui de Sirmium tandis que le professeur D. Radojcic (1966) avança que ce pourrait être celui de la Rascie, qui fut brièvement administré par l'Empire byzantin.

. Le professeur T. Wasilewski (1964) fit l'hypothèse que le thème des serbes pourrait être le même que celui de Sirmium tandis que le professeur D. Radojcic (1966) avança que ce pourrait être celui de la Rascie, qui fut brièvement administré par l'Empire byzantin.

Moyen Âge

Initialement fidèles de la mythologie slave, les Serbes furent christianisés en plusieurs étapes entre les VIIe et IXe siècles, la dernière entre 867 et 874. Pendant et après cette période, les Serbes luttèrent contre l'Empire byzantin afin d'obtenir leur indépendance. Les premiers États serbes étaient Raška et Zeta. Les souverains bénéficiaient d'une certaine autonomie jusqu'à ce que, durant une révolte anti-byzantine en 1086, l'indépendance soit proclamée unilatéralement. Sous saint Sava, qui fonda le Patriarcat de Serbie, et son frère Stefan Ier Nemanjić, qui devint le premier véritable souverain serbe de la dynastie des Nemanjić, l'église s'est soustraite à l'influence religieuse byzantine et a acquis son indépendance. La Serbie n'existait pas encore en tant qu'État mais était plutôt la région habitée par les Serbes : leurs rois et tsars étaient nommés « roi des Serbes » ou « tsar des Serbes » et non « roi de Serbie » ou « tsar de Serbie ».

La Serbie atteignit son âge d'or sous la dynastie Nemanjić ; l'État étant à l'apogée de sa puissance sous le règne de Stefan Uroš IV Dušan lorsque l'Empire serbe dominait les Balkans. La puissance de la Serbie décrut progressivement au fil du conflit interminable opposant la noblesse, rendant le pays incapable de se défendre après l'invasion ottomane de l'Europe du Sud-Est. La bataille de Kosovo Polje en 1389 est considérée dans la mythologie nationale serbe comme l'événement clef de la défaite face aux Turcs, bien que la domination ottomane ne fut complète que plus tard. Après la chute de la Serbie, les rois de Bosnie utilisèrent le titre de « roi des Serbes » jusqu'à ce que la Bosnie soit elle-même conquise.

Occupations ottomane et autrichienne

En tant que chrétiens, les Serbes avaient le statut de dhimmi, mais dans les faits étaient considérés comme des citoyens de seconde zone, souvent maltraités, si l'excepte la période de règne de Mehmed pacha Sokolović (un janissaire serbe devenu grand vizir). Ils étaient sujets à une énorme pression du pouvoir ottoman qui se donnait pour mission de les islamiser ; certains se convertirent (voir Musulmans (nationalité), d'autres émigrèrent au nord et à l'ouest, cherchant refuge en Autriche-Hongrie. À Belgrade, une assemblée se réunit. Il fut décidé de demander à l'empereur Léopold Ier du Saint-Empire d'assurer la sécurité de ses alliés serbes. L'empereur accepta d'accueillir sur les terres récemment libérées au nord de Belgrade, sur la rive gauche du Danube, « tous les Serbes qui étaient prêts à se battre contre les Turcs ». Il leur offrit des « avantages et des passe-droit importants » :

- ils avaient la liberté de culte (les Serbes sont chrétiens orthodoxes) ;

- ils avaient la liberté de justice ;

- ils avaient la liberté dans l'éducation de leurs enfants ;

- ils recevaient des armes pour pouvoir défendre l'Empire contre les Ottomans ; ils pouvait attaquer seuls les Ottomans dans une guerre d'usure mais devaient répondre aux ordres de mobilisation de l'empereur. L'empereur, et seulement lui, détenait une autorité sur les Serbes qui formaient son armée personnelle.

Tous ces avantages accordaient aux Serbes une certaine autonomie au sein même de l'Empire.

Arsenije III Čarnojević, le patriarche de l'Église orthodoxe serbe, satisfait des avantages promis par l'empereur, organisa l'une des plus grandes migrations de l'histoire serbe, entre 1690 et 1694 de 40 000[3] à plus de 200 000 Serbes quittèrent rien que le Kosovo, pour trouver refuge en Voïvodine, Slavonie et krajina ![]() , on appelait ces régions les frontières militaires (Vojne Krajine)[4], exode plus que massif compte tenu de la population de l'époque. Sachant que les Turcs avaient déjà réprimé durement les Serbes qui s'étaient alliés aux Autrichiens, ils craignaient que le retour des Ottomans au Kosovo, qui était le foyer central de la révolte serbe, ne provoque un massacre général de la population.

, on appelait ces régions les frontières militaires (Vojne Krajine)[4], exode plus que massif compte tenu de la population de l'époque. Sachant que les Turcs avaient déjà réprimé durement les Serbes qui s'étaient alliés aux Autrichiens, ils craignaient que le retour des Ottomans au Kosovo, qui était le foyer central de la révolte serbe, ne provoque un massacre général de la population.

Au début du XIXe siècle, la première révolte serbe (fortement soutenue économiquement et militairement par les riches marchands serbes des confins militaires d'Autriche) parvint à libérer des milliers de Serbes durant un temps limité. La Seconde révolte serbe fut un véritable succès et signa le renouveau du royaume de Serbie.

XXe siècle

Au commencement du XXe siècle, de nombreux Serbes vivaient sous autorité étrangère : les Ottomans au sud, les Austro-Hongrois au nord et à l'ouest. Les Serbes du Sud furent libérés lors de la Première Guerre balkanique en 1912, tandis que la question de l'indépendance des Serbes du nord servit d'étincelle au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Un nationaliste yougoslave membre de « Jeune Bosnie », Gavrilo Princip, assassina l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo déclenchant ainsi une chaîne de déclarations de guerre qui aboutit au conflit mondial. Durant la guerre, l'Armée serbe combattit avec courage mais dû battre en retraite à travers l'Albanie pour se réorganiser en Grèce où elle lança une contre-offensive à travers la Macédoine. Bien que la Serbie soit dans le camp des vainqueurs, la guerre dévasta le pays et fit périr un grand nombre d'hommes, nombre que les historiens estiment à plus de la moitié de la population mâle.

Après la guerre émergea le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ce qui permit enfin à une majorité de Serbes de ne vivre que dans un seul État. Le royaume avait pour capitale Belgrade et était dirigé par un roi serbe. Cependant le nouvel État était instable et sujet à de nombreuses tensions ethniques.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les forces de l'Axe occupèrent et démembrèrent la Yougoslavie. La Serbie était occupée par les Allemands tandis que la Bosnie était placée sous autorité italienne et les Serbes de l'État indépendant de Croatie sous administration fasciste oustachie. Après la guerre, la République fédérale socialiste de Yougoslavie prit forme avec pour capitale Belgrade, la Serbie en étant l'entité dominante. Cependant le régime communiste de Tito affaiblit la puissance de la Serbie en créant deux provinces autonomes : le Kosovo et la Voïvodine

La Yougoslavie communiste s'effondra au début des années 1990, quatre des six républiques la formant devenant indépendantes. Les guerres de Yougoslavie succédèrent à cette période de troubles où les communautés serbes de Croatie et de Bosnie luttèrent contre le démembrement de l'État yougoslave. La guerre du Kosovo éclata après plusieurs années de tensions entre Serbes et groupes nationalistes kosovars. Durant l'opération Tempête de 1995, près de 200 000 réfugiés serbes quittèrent la Croatie et 200 000 autres le Kosovo et s'installèrent principalement en Serbie centrale et en Voïvodine.

Notes et références

- Depuis une trentaine d'années, en Serbie, et Macédoine et en Bulgarie, une minorité d'historiens développe des théories dites « non slaves », dont la plus répandue est la théorie dite « iranienne ». Les principaux initiateurs des « théories iraniennes » sont les prs. P. Dobrev et Bojidar Dimitrov (directeur du musée d'histoire de Sofia et membre de l'Académie bulgare) qui s'appuient sur l'existence d'une tribu iranienne antique de Ciscaucasie : les Siraques, qu'ils nomment Serboï. En Bulgarie, ils se réfèrent aussi au toponyme Balkh (en Bactriane). Dans la vision protochroniste, minoritaire, mais dont les promoteurs sont très actifs, le foyer initial des peuples slavophones des Balkans se situe autour du Caucase et du Pamir, et la présence de mots d'origine iranienne dans leurs langues ne s'explique plus par le substrat autochtone balkanique (illyrien ou thrace), ni par les apports plus tardifs des Alains, mais par cette origine indo-européenne antique, caucasienne et asiatique. Les mentions par Ptolémée dans La Géographie d'une localité appelée Serbinum (l'actuelle Gradiška en Bosnie-Herzégovine) et, dans des documents du IXe siècle, d'un « royaume des Zeruianis, roi des Siraques », sont également utilisées pour faire remonter l'identité serbe à l'Antiquité.

- (bs) Poreklo i istorija etnonima Serb - H. Schuster-Šewc, Project Rastko.

- (en) Dennis P. Hupchick, The Balkans : From Constantinople to Communism, Palgrave Macmillan, coll. « History », , 512 p., Broché (ISBN 978-1-4039-6417-5), page 179

- Catherine Lutard, Géopolitique de la Serbie-Monténégro, Paris, éditions Complexe, coll. « Géopolitique des États du monde », , 143 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-87027-647-8), p. 17 (BNF 36997797).