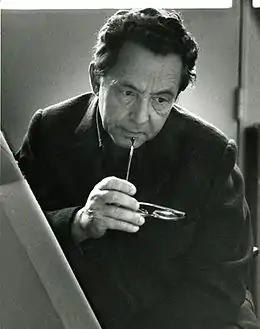

Hans Hartung

Hans Hartung, né le à Leipzig, et mort le à Antibes, est un peintre français, photographe et architecte d'origine allemande, l'un des plus grands représentants de l'art abstrait.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance |

Hans Heinrich Ernst Hartung |

| Nationalités | |

| Activités | |

| Représenté par |

Galerie Emmanuel Perrotin (d), Artists Rights Society |

| Mouvement | |

| Influencé par | |

| Conjoints |

Anna-Eva Bergman (de à ) Anna-Eva Bergman (à partir de ) |

| Distinctions | Liste détaillée Rubenspreis () Commandeur des Arts et des Lettres () Ordre bavarois de Maximilien pour la science et l'art () Médaille militaire Grand prix des beaux-arts de la Ville de Paris (d) Ordre Pour le Mérite pour les sciences et arts (d) Croix de guerre 1939-1945 Grand officier de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne Grand officier de la Légion d'honneur |

Ses expérimentations techniques extrêmement libres des années 1920 en font aux yeux de nombreux historiens et critiques, et notamment Will Grohmann, le précurseur et le pionnier de nombreux mouvements d’avant-garde qui se développeront dans la seconde moitié du XXe siècle : entre autres les courants dits informels, gestuels, tachistes, lyriques, ainsi que l'action painting.

Hartung fut par ailleurs l’architecte d’une villa à Antibes devenue aujourd’hui la fondation Hartung-Bergman reconnue d’utilité publique, classée « Architecture contemporaine remarquable », et qui est chargée de la conservation et de la valorisation de son œuvre, ainsi que de celle de son épouse, l’artiste d’origine norvégienne Anna-Eva Bergman. La Fondation a été dirigée de 1994 à 2014 par François Hers et l’est depuis 2014 par Thomas Schlesser.

Biographie

La formation

Son grand-père maternel et son père, musicien amateur et peintre autodidacte, sont médecins. Sa vocation est précoce ; Hans Hartung raconte cette expérience faite dès l'âge de six ans : « Sur un de mes cahiers d'école, j'attrapais des éclairs dès qu'ils apparaissaient. Il fallait que j'aie achevé de tracer leurs zigzags sur la page avant que n'éclate le tonnerre. Ainsi, je conjurai la foudre »[1]. De 1912 à 1914, sa famille s'installe à Bâle. L'astronomie et la photographie l'émerveillent : il construit son propre télescope grâce auquel il observe des « fragments du réel » dont l'apparence abstraite anticipe sur ses futures œuvres. Il fréquente ensuite jusqu'en 1924 le lycée de Dresde, se passionnant pour Rembrandt, Goya, Frans Hals, Le Greco, puis les expressionnistes allemands, Oskar Kokoschka, Emil Nolde. Copiant librement certaines œuvres, il en simplifie la composition pour n'en retenir que les masses colorées. Dès 1922, il atteint l'abstraction dans une série d'aquarelles déterminantes.

Ces œuvres comptent énormément pour Hartung car, dit-il, « la tache y devenait libre, elle s’exprimait par elle-même, par sa forme, par son intensité, par son rythme, par sa violence, par son volume[2]. » Un an plus tard, il exécute dans un même registre d’abstraction pure, des fusains, des craies noires et des sanguines plus structurés dont il explique : « On trouve ici en prémices presque la totalité de mes éléments, de mes signes et rythmes futurs, les taches, les « poutres », les courbes, les lignes[3]. »

Matricielles et pionnières, ces expérimentations ne seront néanmoins véritablement connues et exposées qu’après la deuxième guerre mondiale. Quelques aquarelles de 1922 sont montrées pour la première fois, et de façon relativement confidentielle, galerie Craven en 1956 et elles sont surtout reproduites et présentées dans un ouvrage fondamental de Will Grohmann : Hans Hartung Aquarelle 1922. Cet ouvrage publié en 1966 inscrit la pratique de Hartung du début des années 1920 comme un précédent historique remarquablement précoce de tout l’art informel et gestuel de la seconde partie du XXe siècle.

En 1924 et 1925, Hartung poursuit des études de lettres classiques, de philosophie et d'histoire de l'art à Leipzig. Il assiste à une conférence de Kandinsky, artiste à l’égard duquel il manifestera fréquemment une certaine distance critique[4]. Il s'inscrit en 1925 et 1926 à l'Académie des beaux-arts de Dresde où, à l'occasion de l'Exposition internationale qui se tient de juin à septembre à la Jahresschau Deutscher Arbeit, il découvre le parcours de la peinture française, de l'impressionnisme au cubisme. Durant l'été, il visite l’Allemagne, la Suisse, la France, l'Italie à bicyclette, lors d’un long voyage au cours duquel il fait de nombreuses photographies, en particulier de sites remarquables comme Venise ou les temples de Sélinonte.

C’est cette même année 1926, à l’âge de 22 ans, qu’il part s’installer à Paris. Il s’inscrit à la Sorbonne « avec la ferme intention de ne jamais en franchir le seuil[5] », à l’académie d’André Lhote dont il n’aime guère l’enseignement, à celle de Fernand Léger, qui ne le satisfait pas davantage. Il écrit : « Fernand Léger n’acceptait qu’une manière de peindre : la sienne. Il fallait le copier, le servir, s’asservir. Je n’y restai que deux semaines[5]. » Il arpente surtout les galeries modernes, notamment celle des frères Rosenberg, s’enthousiasme pour ce qu’il voit de Picasso, et fréquente abondamment le Louvre, y passant des journées entières à regarder les maîtres anciens et à les copier en les adaptant à ses propres visions : il signe ainsi sur papier une version complètement abstractisante d’un tableau du Greco. Il effectue deux séjours au Barcarès, près de Perpignan, et voyage en Belgique et Hollande. Il rencontre Anna-Eva Bergman, jeune peintre norvégienne qu'il épouse en . En 1931, après un séjour sur la Côte d'Azur pendant l'hiver, il expose pour la première fois à Dresde, et avec Anna-Eva Bergman l'année suivante à Oslo, travaillant un moment dans une île du sud de la Norvège.

À la conquête d'une méthode

Après la mort de son père et face à la montée du nazisme, Hartung quitte l'Allemagne pour les Baléares, confiant au passage à Paris quelques toiles à la galerie Jeanne Bucher. Il construit une petite maison sur la côte nord de Minorque. Il y vit avec Anna-Eva Bergman, mais souffre de mauvaises conditions sanitaires et est accusé d’espionnage par la population locale. Sans argent, il regagne Paris en 1934, passe par Stockholm puis rentre en Allemagne, à Berlin. N'acceptant pas le régime nazi, victime d’un interrogatoire brutal de la Gestapo pour avoir rendu visite à des amis juifs pour certains et communistes pour d’autres (Fritz Schultze et Eva Knabe), il parvient à passer en France et s'installe à Paris. Il s'y lie avec Jean Hélion et Henri Goetz, rencontre Kandinsky, Mondrian, Alberto Magnelli, César Domela, Miró et Calder avec qui il expose.

Ces années sont, sur le plan esthétique, marquées par le perfectionnement de sa méthode, qualifiée de « spontanéité calculée[6] » mais qui demeura, sinon secrète, du moins très peu connue de son vivant. Pour élaborer ses peintures à l’huile, Hartung faisait un premier dessin pulsionnel et automatique suivi, de manière différée, lente et minutieuse, d’une méthodique mise au carreau à une échelle plus grande. Il utilisera cette méthode jusqu’à la fin des années 1950 et son abandon de la peinture à l’huile au profit de peintures industrielles.

En 1936, l’historienne et critique d’art allemande Herta Wescher écrit au sujet de Hartung dans la revue Axis : « Ce langage ne cesse de s’enrichir, et la dynamique des deux dimensions est poussée à l’extrême, tout en étant soumise à un délicat équilibre formel[7]. » En 1937, Hartung vend au collectionneur américain Albert Eugene Gallatin T1936-1 qui rejoint les collections du Museum of Living Art, premier musée d’art moderne aux États-Unis.

Face à de grandes difficultés matérielles, la maladie de sa femme, leur divorce, le retrait de son passeport par l'ambassade d'Allemagne, Hartung bénéficie de l'hospitalité d'Henri Goetz et travaille dans l'atelier du sculpteur Julio González.

Il y signe notamment la seule et unique sculpture de toute sa carrière en 1938, année au cours de laquelle on retrouve certaines de ses œuvres dans deux importantes expositions londoniennes : l’une sur le collage (« Exhibition of Collages » chez Guggenheim Jeune) où il présente T1938-16, l’autre aux New Burlington : « Exhibition of Twentieth Century German Art », manifestation qui réunit des artistes allemands considérés comme « dégénérés » dans leur propre pays, même si Hartung ne sera pas officiellement et publiquement qualifié de la sorte par le régime nazi, qui l’ignore.

L'engagement contre le nazisme

En 1939, il s'inscrit sur la liste des volontaires contre l'hitlérisme en cas de guerre et épouse Roberta González (1909-1976), la fille du sculpteur, elle-même peintre et sculptrice. En septembre 1939, la France est décidée à arrêter et enfermer un certain nombre de ressortissants allemands présents sur le territoire national. Malgré son opposition au régime, Hans Hartung fait partie de ceux qui sont arrêtés. Libéré le , il s'engage dans la Légion étrangère pour la durée de la guerre sous le nom de Jean Gauthier et est envoyé en Afrique du Nord. Présentant peu de goût pour la chose militaire, il est désigné, avec un autre camarade du nom d'Andréas Rosenberg, pour repeindre l'intérieur du réfectoire du quartier militaire de Sidi Bel Abbès. Après la signature de l'armistice, il est démobilisé, quittant l'armée le [8].

Il se réfugie alors avec la famille González dans le Lot. Pendant toute cette période, dans des conditions matérielles difficiles, il continue de produire, notamment des séries d’encres abstraites, quelques peintures, mais aussi des séries de « têtes » inspirées par Julio González et Guernica de Pablo Picasso. Après la mort de Julio González en 1942 et l'occupation de l'ensemble de la France, Hartung passe en 1943 en Espagne. dans des conditions très périlleuses : il doit trouver des faux papiers, un passeur, traverse les chemins de crête des Pyrénées de nuit alors que veillent les sentinelles allemandes et finit par être arrêté par la police franquiste une fois la frontière passée. Il est incarcéré dans plusieurs prisons, notamment à Figueras, et raconte à ce sujet avoir été « interrogé par la police secrète de Figueras à coups de poing dans le visage, de gifles et de mises au secret dans des cellules minuscules et sans nourriture ni couvertures pendant plusieurs jours. » Il ajoute : « j’ai été menacé d’être livré aux Allemands si je ne voulais pas donner des indications sur mon guide et le chemin précis pour le passage des Pyrénées[9]. » Il est finalement envoyé au camp de concentration de Miranda del Ebro durant sept mois. Là, il enseigne l’histoire de l’art à ses codétenus d’après les souvenirs de l’enseignement de Wilhelm Pinder à Leipzig, fait des portraits et au moins un autoportrait.

Après une intervention du consul de la France libre, Hartung rejoint l'Afrique du Nord et s'engage à nouveau dans la Légion, sous le nom de Pierre Berton cette fois-ci. Affecté au Régiment de marche de la Légion étrangère comme brancardier, blessé durant l'attaque de Belfort en , plus précisément dans le bois de Buc. Comme il n’y a aucune organisation ou presque pour les victimes, il est expédié dans la cour d’une ferme sur son brancard ; Hartung reste deux jours sans secours. La gangrène commence à gagner sa plaie. Il est enfin conduit à Dijon, à 200 kilomètres. Dans l’ambulance, un soldat posté au-dessus de lui fait une hémorragie et le sang dégouline sur Hartung. Mais la voiture n’a pas le temps de s’arrêter. L’homme meurt sur le trajet. Hans arrive enfin à l’hôpital. On lui annonce qu’on va l’opérer. Et quand il se réveille, il explique avoir eu « la sensation bizarre qu’il [lui] manquait quelque chose[10] ». Il surprend la conversation des infirmiers à côté de lui et il comprend alors qu’on lui a coupé la jambe au niveau du genou. Malheureusement, le genou ne cicatrice pas et se gonfle de pus : il faut transférer Hartung de Dijon à Toulouse avec cette fois trois jours de trajet dans des conditions de souffrance atroces. Les médecins qui le réceptionnent l’examinent et décident de couper à nouveau, au niveau de la cuisse. Il assiste à la seconde amputation, lucide, car il n’y a pas moyen de l’anesthésier complètement. Il vieillira avec une prothèse et deux béquilles. Il est réformé le .

Une figure de la seconde école de Paris

De retour à Paris en 1945, où il est aidé par Calder, il est naturalisé français en 1946, décoré de la croix de guerre 1939-1945, de la médaille militaire et de la Légion d'honneur (chevalier en 1952).

Dans les années suivantes, Hartung participe à plusieurs expositions : une première exposition personnelle a lieu à Paris en 1947 à la galerie Lydia Conti qui le révèle au public, et il est remarqué par les critiques. Il est notamment l’objet d’un vif intérêt de Charles Estienne et de Léon Degand, mais aussi de Denys Sutton, James Johnson Sweeney et Madeleine Rousseau, qui écrit dans le premier ouvrage monographique qui lui soit consacré, à l’instigation du collectionneur allemand Ottomar Domnick : « C’est ainsi qu’une toile de Hartung c’est, sans doute, un moment de l’existence du peintre ; mais, plus encore, c’est un moment de notre civilisation, avec les contraintes, les dangers, les espoirs qu’elle apporte et qui, en grande partie, déterminent l’attitude individuelle de chacun[11]. »

Lors de la 24e édition de la Biennale de Venise, en 1948, Hartung apparaît dans deux espaces : tandis que sa toile T1946-17 est exposée dans le pavillon français, sa toile T1947-27 est quant à elle dans la section consacrée à la collection de Peggy Guggenheim.

Alain Resnais réalise sur lui un film, intitulé Visite à Hans Hartung, qui est présenté en 1948 en Allemagne et en 1950 à Paris. À partir de 1949, il réalise plusieurs expositions personnelles ou collectives et fait la connaissance de Gérard Schneider, Pierre Soulages, Georges Mathieu, Willi Baumeister et Mark Rothko. Il est alors reconnu comme l'un des chefs de file de l'art informel et un des précurseurs de l’Action Painting. Une rétrospective de son œuvre est présentée dès 1952 au musée de Bâle.

En 1952, Hans Hartung et Anna-Eva Bergman se revoient pour la première fois depuis près d’une quinzaine d’années lors de la rétrospective du beau-père décédé de Hartung : le sculpteur Julio Gonzalez. Ils retombent amoureux.

Il commence à exposer à Paris à la galerie de France de Myriam Prévot et Gildo Caputo et est élu en 1956 membre de l'Académie des arts de Berlin. En 1957, Hartung se remarie avec Anna-Eva Bergman. Multipliant les expositions de ses peintures, gravures et lithographies, il reçoit en 1960 le grand prix international de peinture de la Biennale de Venise.

Un changement technique et stylistique majeur intervient en 1960. Expérimentant les peintures industrielles, acryliques et vinyliques, Hartung cesse de procéder par la mise au carreau minutieuse de dessin spontané, mais attaque directement le support et recourt beaucoup au grattage dans la matière fraîche. Au sujet de évolution, Jean Clair écrit :

« En 1961, commençait pour Hartung une période nouvelle. Non pas tant mutation que passage, dans la dynamique interne de l’œuvre à un palier différent, à quelque chose de plus ample et plus tendu à la fois. Comme au cinéma on voit s’ouvrir l’écran du format ancien au format du cinémascope, on vit la toile se déployer en longueur jusqu’à atteindre les 2,50 m. Sur sa surface, de grandes nébuleuses en suspension, zébrées de traits épars, non pas peints, mais imprimés dans l’épaisseur fraîche de la pâte, comme des graffites sur la muraille[12]. »

La maîtrise et la renommée

En 1964, Hartung effectue avec Anna-Eva Bergman un voyage en bateau au long de la côte de l'extrême nord de la Norvège et en rapporte des milliers de photographies. À l'occasion de la publication du catalogue de ses gravures, celles-ci sont dans leur totalité exposées à Brunswick (Basse-Saxe) en 1965. De larges rétrospectives de son œuvre sont présentées au musée de Turin en 1966, au Musée national d'Art moderne de Paris en 1968, puis à Houston, à Québec et à Montréal en 1969, tandis que ses toiles récentes sont exposées à New York. Hans Hartung reçoit le prix d'honneur de la Biennale de gravure de Ljubljana en 1967, le grand prix des Arts de la ville de Paris en 1970. Pour son soixante-dixième anniversaire, le musée de Cologne lui consacre en 1974 une nouvelle rétrospective et la revue Cimaise un numéro spécial. En 1968, Hartung fait construire près d'Antibes une maison et des ateliers dont il conçoit les plans et où il séjourne en permanence à partir de 1972. D'autres rétrospectives lui sont consacrées en 1975 à Berlin et à Munich, le Metropolitan Museum of Art de New York exposant une trentaine de ses œuvres monumentales. En 1975-1976, André Parinaud organise l'exposition itinérante en France, Trente créateurs, réunissant Pierre Alechinsky, Olivier Debré, Hans Hartung, François Heaulmé, Roberto Matta, Zoran Mušič, Edouard Pignon et Pierre Soulages. Les Éditions Skira publient Un monde ignoré vu par Hans Hartung, avec des reproductions de ses photographies et des textes de Jean Tardieu.

Hartung est élu en 1977 à l'Académie des beaux-arts et le Centre Pompidou organise une exposition itinérante de ses gravures et lithographies. Un timbre-poste reproduisant l'une de ses peintures est émis en 1980[13]. À cette occasion, le musée de la Poste présente les tapisseries et gravures sur bois de Hartung et d'Anna-Eva Bergman. Hartung est en 1981 le premier peintre à recevoir le prix Kokoschka créé par le gouvernement autrichien. La même année, la Stâdtische Kunsthalle de Düsseldorf, puis la Staatsgalerie Moderner Kunst de Munich organisent une grande exposition rétrospective ainsi que la Fondation Henie-Onstad en Norvège. Hartung se voit consacrer en 1982 une salle personnelle permanente à la Staatsgalerie Moderner Kunst de Munich. Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur inaugure en 1983 au musée Picasso d'Antibes une exposition de ses photographies tandis que le Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Kunstsammlungen de Dresde expose les soixante et une lithographies et gravures qu'il lui a offertes. En 1984 est ouverte au Hessisches Landesmuseurn de Darmstadt une salle consacrée à ses peintures, et Hartung reçoit la croix de grand officier de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne. En 1989, il est élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur[14]. Dans les dernières années de sa vie, Hartung va peindre au pistolet à peinture, ce qui lui permit de faire plus trois cents toiles l'année de sa mort, en 1989.

Postérité

La dernière séance de travail de Hartung, le , a lieu une semaine après la chute du mur de Berlin et Hartung meurt le . Les nécrologies et hommages qui succèdent au décès lient souvent la disparition du peintre et la réunification de l’Allemagne, en particulier Jack Lang, ministre de la Culture, qui déclare : « Homme de création et de liberté, Hans Hartung nous quitte au moment où Leipzig, sa ville natale, retrouve ses valeurs[15]. » Après sa mort, Hartung connaît un relatif oubli et une certaine marginalisation dans les années 1990, mais il est toutefois l’objet de plusieurs expositions importantes, dont une à la Tate Gallery à Londres consacrée à ses œuvres sur papier en 1996 : Hans Hartung : works on paper 1922 - 1956[16]. Il est aussi redécouvert par des commissaires d’exposition et des artistes d’une génération postérieure à la sienne, comme Xavier Douroux, qui lui consacre une exposition en 1996[17] et, vingt ans plus tard, le présente au Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la Culture avec Hans Hartung et les peintres lyriques, dont Cy Twombly, Albert Oehlen, Charline von Heyl ou encore Shirley Jaffe. Depuis les années 2000, de nombreux créateurs contemporains, de courants et de technique très diversifiés, ont manifesté leur intérêt et admiration pour Hartung, notamment Jean-Luc Godard qui l’expose entre Matisse et Nicolas de Staël au centre Pompidou en 2006[18], Markus Lüpertz[19], Christopher Wool[20], Larry Clark[21], Abraham Poincheval[22], Katharina Grosse, ou encore Romain Goupil qui lui consacre un film de 52 minutes en 2019[23].

Hartung photographe

Hartung s’intéresse très tôt à la photographie. Enfant, il confectionne son propre appareil, en fixant sur un télescope une boîte à cigare faisant office de chambre noire. Il photographie ainsi ses premières vues lointaines, dont un cliché de la lune en 1916. Ces expérimentations précoces marquent le début d’une passion qui durera toute une vie, et se développera en parallèle à sa peinture.

« J'ai la manie de tout photographier », confie l’artiste au milieu des années 1970. Muni d’un appareil Leica et d’un Minox, Hartung a notamment pour habitude de photographier quotidiennement les personnes de son entourage et celles qu’il rencontre. Il en résulte une abondante production de portraits, parmi lesquels ceux de Georges Pompidou, Mark Rothko, Marcel Breuer, Alexander Calder, Zao Wou-Ki, Henry Geldzahler, Hans Richter, etc. Les œuvres ainsi réalisées agissent, selon ses propres termes, comme une « seconde mémoire » : « fixé sur la pellicule, affirme-t-il, le souvenir reprend toute sa force, toute son acuité, réveille les circonstances[24]. »

Pour l’artiste, tout est sujet : outre les portraits, il effectue à partir des années 1960 de nombreux clichés aériens lors de ses voyages en avion, notamment des parterres de nuages. L’abstraction n’est jamais loin dans ses choix de prise de vue : effets d’ombre et de lumière, cailloux oblongs, fissures et taches forment un répertoire de motifs qui ne sont pas sans liens avec sa peinture. À l’affût de la moindre étrangeté visuelle, il n’hésite pas à tirer parti des défauts et accidents de la pellicule[25]. Il joue en outre sur les temps de pose, obtenant, dans les années 1960, des effets lumineux comparables à ceux de ses toiles réalisées au spray.

On aurait tort toutefois de résumer sa pratique photographique à un travail préparatoire à son œuvre peint, ni même à un dédoublement de celui-ci. En , la revue Camera, dans un dossier pionnier consacré à ce sujet, estime que le peintre a trouvé dans la photographie un outil lui permettant de confirmer l'existence de ses intuitions abstraites dans le monde environnant[26].

Si le dossier de Camera amorce la diffusion véritable des photographies d’Hartung, les premières expositions de cette partie de son œuvre ne voient le jour que dans les années 1970. L'une des rétrospectives les plus marquantes a lieu en 1982, au Musée national d'Art moderne, sous le commissariat d'Alain Sayag. Exhaustives, ces expositions prennent en compte les tout premiers clichés de l'artiste, soulignant le rôle précurseur joué par la photographie dans sa quête de formes remarquables et abstraites.

Expositions

- 1931 : Dresde, Galerie Heinrich Kühl, Hans Hartung, Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen

- 1947 : Paris, galerie Lydia Conti, Hans Hartung

- 1948 : Paris, galerie Lydia Conti, Hartung dessins 1922-1948

- 1949 : Munich, Galerie Otto Stangl, Hans Hartung

- 1952 : Bâle, Galerie d’Art moderne, Hartung

- 1956 : Paris, galerie Craven, Hartung. Dessins 1921-1938

- 1961 : Paris, Galerie de France, Hartung 1922-1939

- 1968 : Birmingham, City Museum and Art Gallery, Hans Hartung

- 1969 : Paris, musée national d’Art moderne, Hans Hartung

- 1969 : Houston, Museum of Fine Arts, Hans Hartung

- 1975 : New York, Metropolitan Museum of Art, Hans Hartung Paintings 1971-1975

- 1975 : Berlin, Neue Nationalgalerie, Hans Hartung – Werke aus fünf Jahrzehnten

- 1980 : Paris, musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Hartung. Œuvres de 1922 à 1939

- 1981 : Mannheim, Galerie Lauter, Hans Hartung: Bilder, Gouachen und Grafiken aus den 70er Jahren

- 1989 : Colmar, musée Unterlinden, Hans Hartung. Premières recherches abstraites 1922-1938

- 1996 : Londres, Tate Gallery, Hans Hartung. Works on Paper 1922-1956

- 1997 : Dijon, Le Consortium, Hans Hartung, dernières peintures, 1989

- 1998 : Nagoya, Aichi Arts Center, Hans Hartung

- 2000 : Turin, Galleria civica d’Arte moderna e contemporanea, Hans Hartung

- 2004 : Cologne, Museum Ludwig, Hans Hartung. So beschwor ich den Blitz

- 2004 : La Haye, Gemeentemuseum Den Haag, Hans Hartung. Conceptualisme avant la lettre

- 2006: Paris, Galerie Berthet-Aittouarès - Hors champs : les années 1970, Peintures

- 2007 : Leipzig, Museum der bildenden Künste, Hans Hartung Spontanes Kalkül

- 2010 : Paris, Bibliothèque nationale de France, Hans Hartung. Estampes

- 2014 : Cannes, Centre d’art La Malmaison, Hans Hartung. Hommage à Daniel Cordier

- 2016 : Siegen, Museum für Gegenwartskunst, Hartung und die Fotografie

- 2016 : Aubagne, musée de la Légion étrangère, Centre d’art contemporain, Les Pénitents noirs, Beau geste. Hans Hartung peintre et légionnaire

- 2016 : Landerneau, Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture, Hartung et les peintres lyriques

- 2017 : Pérouse, Galleria nazionale dell’Umbria, Hans Hartung. Polittici

- 2018 : Vézelay, musée Zervos, Hans Hartung, les années de guerre

- 2018 : Bonn, Kunstmuseum Bonn, Hans Hartung – Malerei als Experiment. Werke von 1962-1989

- 2018 : New York, Nahmad Contemporary, Hans Hartung

- 2018 : Londres, Simon Lee Gallery, Hans Hartung

- 2018 : New York, galerie Perrotin, A Constant Storm – Works from 1922 to 1989

- 2019 : Paris, musée d’Art moderne de Paris, Hartung, la fabrique du geste

- 2022 : Galerie Raphael Durazzo, Germany

Citations

- « Mes éclairs enfantins ont eu, j’en suis sûr, une influence sur mon développement artistique, sur ma manière de peindre. Ils m’ont donné le sens de la vitesse du trait, l’envie de saisir par le crayon ou le pinceau l’instantané, ils m’ont fait connaître l’urgence de la spontanéité. Il y a souvent, dans mes tableaux, des lignes zigzaguées, brisées, qui courent et traversent mes toiles comme elles le faisaient sur mes livres des éclairs[27]. »

- « J’avais le sentiment de participer aux forces qui régissent la nature. Je voulais traduire par des formes, des images, les lois de la matière qui peuvent paraître désordonnées, arbitraires mais qui pourtant s’organisent dans une volonté qui, en fin de compte, les harmonise et qui maintient l’ordre[28]. »

- « Cela me fait plaisir d’agir sur la toile. C’est cette envie qui me pousse : l’envie de laisser la trace de mon geste sur la toile, sur le papier. Il s’agit de l’acte de peindre, de dessiner, de griffer, de gratter[29]. »

- « Le plaisir de vivre se confond pour moi avec le plaisir de peindre. Quand on a consacré toute sa vie à la peinture, quand on a essayé d’aller toujours plus loin, il est impossible de s’arrêter[30]. »

- « L’art me paraît un moyen de vaincre la mort[30]. »

- « Peindre a donc toujours supposé pour moi l’existence de la réalité, cette réalité qui est résistance, élan, rythme, poussée, mais que je n’appréhende totalement qu’autant que je la saisis, que je la cerne, que je l’immobilise pour un instant que je voudrais voir durer toujours[30]. »

Collections publiques

- Centre Pompidou, Paris, musée national d’Art moderne/ Centre de création industrielle

- Musée d’Art moderne de Paris

- Musée de Grenoble

- Musée Picasso, Antibes

- Kunstsammlung NordrheinWestfalen, Düsseldorf

- Sammlung Domnick, Nürtingen

- Museum Folkwang, Essen

- Hamburger Kunsthalle

- Staatliche Kunstsammlungen, Dresde

- Galerie Nationale d'Art Moderne et Contemporain, Rome

- Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Pinakothek der Moderne

- Tate Modern, Londres

- Kunstmuseum, Bâle

- Fondation Gandur pour l’art, Genève

- Fondation Marguerite et Aimé Maeght, Saint-Paul-de-Vence

- Museum of Modern Art, New York

- Philadelphia Museum of Art, Philadelphie

- Philadelphia Museum of Art, Philadelphie Solomon R. Guggenheim Museum, New York,

- Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington

- Musée d'art contemporain de Skopje Philadelphia Museum of Art, Philadelphieusée d'art contemporain de Skopje[31].

- Musée national des beaux-arts du Québec[32]

- Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman, Antibes

Décorations

- Grand Officier de la Légion d'honneur[33].

Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres Promotion du [34].

Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres Promotion du [34].- Médaille militaire.

- Croix de guerre 1939-1945 avec une citation à l'ordre du régiment.

- Lauréat du prix Rubens de la ville Siegen en 1958

- Grand Prix international de peinture de la Biennale de Venise en 1960

- Lauréat du prix Oskar Kokoschka en 1981

Notes et références

- Hartung 2016, p. 20.

- Hartung 2016, p. 82.

- Hartung 2016, p. 83.

- Hartung 2016, p. 87.

- Hartung 2016, p. 94.

- Collectif, Hans Hartung, Spontanes Kalkül, catalogue d'exposition, Leipzig, Museum der Bildenden Künste, 4 novembre 2007 - 10 février 2008, Kiel, Kunsthalle zu Kiel, 15 mars - 18 mai 2008, Bielefeld / Leipzig, 2007.

- Herta Wescher, « New Work in Paris », Axis, Londres, no 6, , p. 29.

- A.-P. Comor, La Légion étrangère, histoire et dictionnaire, Paris, Éditions Robert Laffont, 2013, p. 452-453.

- Hartung 2016, p. 206.

- Hartung 2016, p. 217.

- Madeleine Rousseau, Hans Hartung, Stuttgart, Domnick Verlag, , « Vie et oeuvre »

- Jean Clair, « Hans Hartung, la nue, les éclairs », L’Art vivant, no 20,

- « Œuvre originale de Hans Hartung », sur www.ladressemuseedelaposte.fr (consulté le )

- Décret du 30 décembre 1988.

- Jack Lang cité sur France Inter, « Disparition du peintre Hans Hartung mort à Antibes », journal du 9 décembre 1989, archives de l’INA.

- Jennifer Mundy, Hans Hartung : works on paper,1922 - 1956, Catalogue d'exposition, Tate gallery, Londres, 16 Juillet - 27 Octobre 1996, Londres, Antibes, Tate Gallery, Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman,

- Xavier Douroux (dir.), Hans Hartung, peintre moderne – Des œuvres de 1937 à 1989, Catalogue d'exposition, le Capitou, Fréjus, 6 juillet - 26 septembre 1996, Milan, Fréjus, Skira, le Capitou, Centre d'art contemporain,

- « Jean Luc Godard ou les impossibles surmontés - revue art contemporain - revue art contemporain », sur www.lacritique.org (consulté le )

- Markus Lüpertz, « Sur Hans Hartung – Entretien avec Siegfried Gohr », avril 2004, So beschwor ich den Blitz, Cologne, Museum Ludwig, Buchhandlung Walther König, 2004.

- Chrisopher Wool, « selected works », Hartung, 10 perspectives, Milan, 5 Continents, 2006, p. 122-141.

- Larry Clark, « Mon tableau de Hartung infuse en moi le désir de travailler, me stimule », in collectif, Hans Hartung – la fabrique du geste, catalogue d'exposition, Musée d’art moderne de Paris, 11 octobre 2019 - 1er mars 2020, Paris, Musée d’art moderne de Paris, Paris-Musée, 2019, p. 259.

- Abraham Poincheval, « Hartung, c’est la fabrication d’un monde qui semble pouvoir exploser à tout moment », in Ibid., p. 258.

- « Hans Hartung, la fureur de peindre | Les Poissons Volants » (consulté le )

- Hartung 2016, p. 295.

- Schmidt Eva, Rüttinger Ines, Hartung und die Fotografie/ Hartung et la photographie, Siegen, Museum für Gegenwartskunst, et Antibes, Fondation Hartung Bergman, Munich, Hirmer, 2016

- Camera, Lucerne, édition française, n° 8, août 1960

- Hartung 2016, p. 20-21.

- Hartung 2016, p. 102.

- Hartung 2016, p. 239.

- Hartung 2016, p. 319.

- Sylvain Lecombre, La collection française du Musée d'art contemporain de Skopje, Éditions Magor, Skopje, 2015.

- « Hans Hartung | Collection Musée national des beaux-arts du Québec », sur collections.mnbaq.org (consulté le )

- A.-P. Comor, La Légion étrangère histoire et dictionnaire, Paris, Éditions Robert Laffont, 2013, p.453-454.

- Archives des nominations et promotions dans l'ordre des Arts et des Lettres.

Annexes

Monographies

- Hans Hartung, Autoportrait, Les presses du réel, (ISBN 978-2-84066-654-7)

- Madeleine Rousseau et Ottamar Domnick, Hans Hartung, préface de James Johnson Sweeney, Stuttgart, Domnick Verlag, 1949.

- Giuseppe Marchiori, Hans Hartung, Rome, galleria II Segno, 1958

- René De Solier, Hartung. Peintures, Antibes, musée d’Antibes, château Grimaldi, 1959.

- Roger Van Gindertael, Hans Hartung, Paris, Éditions Pierre Tisné, 1960 (éditions en anglais et en allemand en 1961 et 1962).

- Dominique Aubier, Hans Hartung, Paris, Le Musée de Poche, Édition Georges Fall, 1961.

- Jean Tardieu, Hans Hartung, Paris, Éditions Fernand Hazan, 1962.

- Raymond Bayer, Entretiens sur l'art abstrait, Genève, Pierre Caillé, 1964.

- Rolf Smücking, Hans Hartung [L'œuvre gravé 1921-1965], Brunsweig, Galerie Schmücking, 1965 (édition complétée en 1990).

- Umbro Appolino, Hans Hartung, Milan, Fratelli Fabbri, 1966.

- Will Grohmann, Hans Hartung.Aquarelle 1922, Saint-Gall, Erker Verlag, 1966.

- Jiri Sliblik, Hans Hartung, Prague, Odeon, 1967.

- Jean Tardieu, Un monde ignoré vu par Hans Hartung, Genève, Éditions Albert Skira, 1974.

- Hans Hartung, Autoportrait, récit recueilli par Monique Lefebvre, Paris, Bernard Grasset, 1976 (ISBN 978-2246004066).

- Pierre Descargues, Hartung, Paris, Éditions Cercle d'Art, 1977 (éditions en anglais et en allemand en 1977 et 1983).

- Jean Tardieu, Les Figures du mouvement : 12 dessins de Hans Hartung, Paris, Éditions de Grenelle, 1987.

- Pierre Daix, Hartung, Paris, Bordas/Gervis, 1991.

- Lydia Harambourg, Hans Hartung, dans L'École de Paris 1945-1965, Dictionnaire des peintres, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1993 (ISBN 2825800481).

- Jacques Damez, Hans Hartung photographe – La Légende d’une œuvre, Bruxelles, La Lettre volée, 2003

- Annie Claustres, Hans Hartung. Les aléas d'une réception, Dijon, Les Presses du réel, 2005 (ISBN 978-284066133-7).

- Collectif, Hartung.10 perspectives, Milan, 5 Continents Éditions, 2006.

- Davide Rampello, Nicole Laffont, Hartung. L’œuvre ultime, Gaète, Artistic Publishing, 2009.

- Odile Burluraux , Hans Hartung. The Final Years 1980-1989, Londres, Timothy Taylor Gallery, 2011.

- Collectif, Beau Geste, Hans Hartung, Peintre et légionnaire, Aubagnes, Gallimard/Fondation Hartung-Bergman, 2016 (ISBN 978-2-07-017873-5).

- Pierre Wat, Hans Hartung : la peinture pour mémoire, Paris, Hazan, 2019.

- Thomas Kirchner, Antje Kramer-Mallordy, Martin Schieder (dir.), Hans Hartung et l’abstraction. « Réalité autre, mais réalité quand même », actes du colloque international Hans Hartung, Deutsches Forum für Kunstgeschichte et Fondation Hartung-Bergman, Dijon, Les presses du réel, 2019.

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Bridgeman Art Library

- Delarge

- Fondation Maeght

- Galerie nationale de Finlande

- Musée national centre d'art Reina Sofía

- Tate

- (de) Académie des arts de Berlin

- (en) Art Institute of Chicago

- (en) Art UK

- (en) Auckland Art Gallery

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en + de) Collection de peintures de l'État de Bavière

- (en) Grove Art Online

- (da + en) Kunstindeks Danmark

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (de + en) Musée Städel

- (en) Museum of Modern Art

- (en) National Gallery of Art

- (en) National Gallery of Victoria

- (en) National Portrait Gallery

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) MusicBrainz

- Ressource relative à l'audiovisuel :

- (en) IMDb

- Site de la Fondation Hans Hartung - Anna-Eva Bergman à Antibes (riche panorama des œuvres, biographies, publications, expositions)

- « Hans Hartung » sur le site des images de la Réunion des musées nationaux