Full-contact

Le full-contact américain est un sport de combat de percussion appartenant au groupe dit des boxes pieds-poings (BPP)[1]. Il est développé et réglementé aux États-Unis au début des années 1960 et surnommé outre-Atlantique, « kick-boxing no low-kick[2]».

|

Full-contact américain

| |

Coup de pied direct | |

| Autres noms | Karaté full-contact – boxe pieds-poings d’origine américaine |

|---|---|

| Domaine | Percussion – Discipline à la catégorie dite des « boxes pieds-poings » |

| Forme de combat | • light-contact : techniques non appuyées – dénommé « light-contact français » • médium-contact : techniques légèrement appuyées – dénommé « light-contact internationAal » • précombat à partir de « junior 1 » (15-17 ans) : techniques appuyées sans recherche de hors combat • plein-contact en catégorie « junior 2 » (18-20 ans) et senior : rencontre au K.-O.-System) |

| Pays d’origine | |

| Fondateur | États-Unis : Joe Lewis, Ray Scarica, Maung Gyi (1958) |

| Dérive de | Arts martiaux asiatiques (karaté, Taekwondo, etc.) et boxes pieds-poings de l’Asie du Sud-Est (boxe birmane et boxe thaïe, etc.) |

| Pratiquants renommés |

|

| Sport olympique | Membre du GAISF (ou AGFIS) |

| Fédération mondiale | |

Le full-contact américain lors de son arrivée en France au début des années 1970 est surnommé : « boxe américaine[3] », ce qui n’est pas une appellation exclusive à cette discipline d’outre-Atlantique.

Le full-contact américain désigne, pour certaines fédérations internationales de boxes pieds-poings, la forme de karaté de plein impact avec port de gants de boxe et sans frappe dans le membre inférieur[4], pour la différencier du « kick-boxing américain avec coup de pied bas[5]».

Cette forme nord-américaine s’est développée à l’occasion des tournois d’arts martiaux multi-disciplines au début des années 1960. Le règlement sportif dit transversal permet à tous les pratiquants de sports de combat de percussion de s’adapter à cette discipline.

En France, un pratiquant de full-contact américain est nommé « fulleur » et au féminin « fulleuse ».

Le terme « full contact » est aussi un anglicisme destiné à désigner le style de rencontre de plein impact pour d’autres sports de combat et arts martiaux ; c’est-à-dire la forme de compétition martiale où la mise hors de combat de l’adversaire est autorisée (également nommé : K.-O.System).

Fédérations mondiales

Il n’existe pas à proprement parler d’organisme international majeur gérant la discipline, mais plutôt un ensemble de fédérations mondiales développant cette pratique en compétition. On trouve notamment, depuis les années 1970, les structures historiques suivantes :

- la World Kickboxing Association (WKA) créée par Howard Hanson en 1976 aux États-Unis à l’origine du kick-boxing américain avec low-kick

- l’International Sport Kickboxing Association (ISKA), héritière de l’ex P.K.A., et fondée aux États-Unis en 1986

- la World Association of KickBoxing Organizations (WAKO)[6] crée en 1976 (Allemagne) par Georg F. Bruckner initialement une structure ayant pour but de développer en Europe le point-fighting et le full-contact

- l’International Combat Organisation (I.C.O.), branche britannique issue de la WAKO.

Histoire du kick-boxing du 20e siècle

Naissance aux États-Unis

Dans les années 1960, aux États-Unis l’engouement pour le karaté ainsi que pour les autres arts martiaux (kenpō, kung-fu, taekwondo, etc.) et la volonté de certains médias font évoluer les choses. Différents styles de pratiques martiales développèrent des formes de contact variées. De nombreux champions désireux de faire connaître la diversité de leurs techniques, contribuèrent à leur évolution. Des tournois sont organisés par des styles de combat divers ; comme l’United States National Karate Championship de Jhoon Rhee, la Bataille d’Atlanta d’Ed Parker, et dès 1963 les opens sur ring de bando burmese kickboxing (forme héritière de l’ancestrale boxe birmane). D’autres tournois importants comme le Masutatsu Ōyama All Worth America Championship (karaté kyokushinkai au K.O.) ont changé les traditionnels tournois de karaté jusqu’alors organisés sans contact. Également, l’idée de Bruce Lee (célèbre acteur de cinéma, au milieu des années 1970) et de Jhoon Rhee (professeur d’Alan Steen, de Jeff Smith et de Gordon Franks) de combattre avec protections et gants, a ouvert une nouvelle voie pour tous les amateurs de « combat réel ».

Tournant décisif

Aux États-Unis, certains historiens[7] situent la naissance du full-contact, le 17 janvier 1970 à Long-Beach (Californie), quand le promoteur Lee Faulkner organisa une rencontre sur ring au K.O., opposant Joe Lewis à Greg Baines, combat de "Full Contact Karate" appelé "American Kickboxing" par un journaliste.

Enfin, une autre hypothèse semble faire la quasi-unanimité dans le Monde du full-contact. Aux États-Unis au milieu des années 1970, certains karatékas de haut niveau, décidèrent d’apporter la dose de contact qui manquait à leur discipline de compétition. C’est ainsi que commença la « révolution » du karaté. Ils procédèrent à des essais de nouvelles formes de combat. D’abord l’idée de l’« open », satisfaisait les exigences de tous les adeptes des arts martiaux, où les pratiquants portaient des protections en matériau expansé, ce qui leur permettait de toucher un peu plus l’adversaire et sans que le K.O. soit permis. Ainsi on parla d’un « American Karate », en fait, il s’agissait d’un « Point Karate » (karaté de type escrime olympique à la touche contrôlée, appelé plus tard en Europe, « Semi-contact »). Mais ces grands tournois de « Point Fighting » (dit à la “touchette“) ne satisfaisaient pas tout le monde, il fallait une raison, bien plus importante pour attirer les sponsors et la télévision : le « K.O.-System » (les Américains n’appréciaient pas les simulacres de combat). De nombreux pratiquants de karaté et de points-fighting (semi-contact) évoluant dans les compétitions se sentirent frustrés par les réglementations en vigueur privilégiant le contrôle des touches. Alors, ils cherchèrent un sport dans lequel on utilise la puissance des coups de pied et des coups de poing, plutôt qu'en les arrêtant avant de toucher l'adversaire. C’est pour ces raisons que naquit le « Full Contact Karate » le 14 septembre 1974 à Los Angeles (Californie) lors d’une soirée historique réunissant 12 000 spectateurs. Ce fut le premier championnat du monde de la fédération internationale P.K.A. sur tapis d’art martial (en Japonais, "tatami").

Révolution du karaté américain

Joe Lewis fut le premier[8] à disputer le « karaté » avec des gants de boxe. Un nouveau style de combat était né et, lentement cette forme sportive se structura, des rencontres s’organisèrent un peu partout et Howard Hanson, organisateur et ceinture noire de karaté shorin-ryu, eut l’idée d’organiser les combats sur un ring plutôt que sur un tatami. Il fallait une fédération pour régir ce nouveau sport, la première fut la « Professional Karate Association » (P.K.A.) fondée par Mike Anderson et les époux Don et Judy Quine. Cette fédération avait pour objectif de coordonner et de promouvoir cette discipline au niveau professionnel dans le monde entier. Mike Anderson à cette époque dirigeait la revue « Professional Karate Magazine » et organisait la « Top Ten » national à l’issue de laquelle des sommes importantes étaient distribuées aux vainqueurs. Cette forme de compétition a été introduite en France par Dominique Valera à la fin des années 1970, sous le nom de « full-contact », appelée plus tard « boxe américaine » suivant des directives ministérielles.

Rapidement les Américains dominent le monde occidental avec leurs vedettes comme Bill Wallace dit « superfoot » en raison de sa jambe avant. Il est le porte-drapeau du mouvement du « Full Contact Karate », ensuite Joe Lewis, Jeff Smith (meilleur « points-fighter » en 1974, élève du coréen Jhoon Rhee, connu comme le père du Taekwondo américain et inventeur des protections en plastique utilisées pour le lancement du full-contact le 14 septembre 1974), Isaias Duenas et Joe Corley.

Mais un autre tournant annonce la naissance du full-contact moderne. Howard Hanson, élève de Mike Stone, professionnel des organisations et visionnaire, considère que les règles dans lesquelles les combats s’inscrivent sont trop limitées. Pour lui, un vrai champion doit défendre son titre contre des combattants de tous les pays. Certes, les Américains dominaient « leur monde » mais pour rencontrer les Asiatiques (notamment les pratiquants de kick-boxing japonais et Muay thai thaïlandais), il fallait ajouter à leur sport une technique essentielle : la frappe dans les jambes ou « low-kick ». Enfin naquit un style plus complet alliant les techniques de poing (dites de boxe anglaise) et de pied (karaté, taekwondo, muay-thaï…) le Full-contact avec low-kick (ou kick-boxing américain) développé par une autre structure, la W.K.A..

Une des vedettes de la P.K.A., Benny « the jet » Urquidez, s’inscrit dans ce projet qui donnait naissance à une nouvelle structure, en 1976, s’occupant du Full-contact avec low-kick (Kick-boxing), la « World Karate Association » (W.K.A) devenue plus tard la « World Kickboxing and Karate Association ». L’emblème choisi par la W.K.A. fut un globe entouré d’une ceinture noire afin de symboliser le but international de cette organisation. Les pionniers de ces deux disciplines américaines majeures, « full-contact » et du « kick-boxing » aux États-Unis dans les années 1960 et années 1970, sont trois personnalités du monde des arts martiaux américains, le comte Dante, Ray Scarica et Maung Gyi (expert de Bando et boxe birmane)[9].

Développement international

Dès le départ du « full-contact américain » sans low-kick en 1975, la plupart des pays européens reconnaissent la PKA comme structure originelle. Ensuite les responsables de grandes fédérations mondiales proposent des titres dans l’ensemble des disciplines pieds-poings (full-contact, muay-thaï, et kick-boxing) ce qui a pour effet, à côté des fédérations internationales d’origine (PKA, WKA, WAKO) de faire éclore rapidement de nouvelles structures mondiales et concurrentes.

Dans la plupart des pays, un seul organisme associe les différentes disciplines de combat et d'arts martiaux notamment les boxes pieds-poings (full-contact, kick-boxing et thaï-boxing), ce qui n'est pas le cas de la France où les dirigeants des différentes fédérations de boxes pieds-poings ont du mal à s'entendre pour mutualiser les moyens. Les fédérations internationales de kick-boxing les plus représentées dans le monde depuis les années 1970 sont : la World Kickboxing Association (WKA) (la plus ancienne et née en 1976 aux États-Unis), l’International Sport Kickboxing Association (ISKA, née en 1986 lors de la régression de la Professional Karate Association (PKA) (structure initiale du kickboxing américain) et enfin l'Association mondiale des organisations de kickboxing (WAKO) née en 1978 en Allemagne.

Développement en Europe

Dès 1975, il semblerait d’après certains historiens que la réputation du karateka français, Dominique Valera, ait donné un élan important à cette discipline sportive. Son travail de promotion entrepris à l’aide de stage dits de « masse » dans le but de faire découvrir le full-contact américain en Europe a permis un développement rapide de cette discipline. Ainsi en Europe dès la fin des années 1970, s’installe dans le Monde des arts martiaux un fort engouement pour le full-contact conjugué par l’effet médiatique des films cinématographiques de l’acteur américain, Bruce Lee. Très rapidement, s’installent en Europe de grandes manifestations publiques avec comme point d’orgue l’organisation de titres professionnels. Puis, la mise en place d’opens amateurs européens et en 1978, la création d’une fédération européenne, la WAKO lancent définitivement la discipline.

Le full-contact français dans la tourmente de certaines fédérations françaises de boxes pieds-poings

Le travail de promotion effectué en Europe dès 1975 par Dominique Valera et d’autre part, par son dynamisme sportif avec plusieurs dizaines de milliers de pratiquants sur le territoire français, cette discipline revêt une place importante dans le monde des sports de combat français. Depuis les années 1970, comme pour de nombreuses boxes asiatiques (kickboxing japonais, boxe birmane et muaythaï), le développement dans les milieux éducatifs notamment les établissements scolaires (école, collège, lycée et université) est quasi inexistant.

La première rencontre officielle sur le territoire français a eu lieu le 25 mai 1976[10]. La manifestation se déroule au Palais des Sports, à Paris. Le chanteur Johnny Hallyday s’occupe de la promotion et apparaît dans ce but dans plusieurs émissions à la télévision[11] - [12]. La composition des équipes est surprenante. Celle des États-Unis est composée de deux Mexicains (Ramiro Guzman et Isaias Duenas), trois Américains (Gordon Franks, Jeff Smith et Bill Wallace) et d’un Français, Dominique Valera. L’équipe européenne est composée uniquement de personnes provenant d’Allemagne, soit Lan Ung Kim, pratiquant le Taekwondo, Giuseppe (Joseph) Cosantino, Arno Koschik, Jörg Schmidt, Dieter Herdel et Kunibert Back. Seul Jörg Schmidt est mentionné comme étant un combattant de l’Institut Bruckner. Quant à Roger Paschy, qui avait obtenu la sélection, a renoncé deux jours avant le combat. Il aurait dû rencontrer Isaias Duenas. Les combattants portent un casque de protection, ce qui a été décidé peu avant les matchs, à l’exception de Dominique Valera et Kunibert Back, qui refusent et combattent sans protection à la tête. Les combats se déroulent en trois rounds, sur une estrade, c’est-à-dire sans ring. Ramiro Guzman bat aux points Lan Ung Kim, parfois mentionné sous le nom de Lair. Ce dernier s'accroche tout le long du combat. Ramiro Guzman le fait tomber au sol par des fauchages (en japonais Ō-soto-gari), tenant plus du judo que du full-contact.

En France dès les années 1980, des désaccords entre des dirigeants ont partagé la discipline en deux tendances : le « full-contact » d’un côté et de l’autre la « boxe américaine ». La Fédération française de full contact et disciplines associées, à la suite d'une délégation de service public rendue par un arrêté ministériel est officiellement responsable du « full-contact » depuis 2004 et à partir 2007 de la « boxe américaine »[13]. En 2008, une des branches de la « boxe américaine », la FBADA a rejoint une nouvelle structure dite « parallèle », la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées dans le Comité français de K1-rules[14]. Depuis la rentrée sportive 2009, la boxe américaine a retrouvé sa pleine représentativité au sein de la FFSCDA en s’organisant en Comité français (CFBA) et en obtenant la Délégation de pouvoirs ministérielle.

Le développement de cette pratique, malgré la multitude de sports de contact pieds et poings qui existe déjà, est possible à l’époque grâce à ses règles se situant au carrefour d’un style dur comme la boxe thaïe et d’autres style dits moins rudes tel la savate boxe française. En 1978, à la suite d'une demande du ministère chargé des sports l’appellation « full-contact » prend le nom de « boxe américaine » et ainsi la fédération originelle devient le Comité national de boxe américaine (CNBA). En 1979, le ministère chargé des sports place le CNBA sous la tutelle de la Fédération française de boxe française savate (FFBFSDA). Puis en 1982, le CNBA reprend son autonomie en quittant la FFBFSDA et devient la Fédération nationale de boxe américaine (FNBA). En 1983, une enquête du ministère chargé des sports (rapport Tetelin) et obtint un agrément provisoire de l’État et la FNBA devient la Fédération Française de Boxe Américaine (FFBA-DA). En 1985, l’agrément ministériel est retiré à la FFBA. En 1986, la FNBA et la FFBA-DA tente un rapprochement. En 1987, une nouvelle enquête du ministère chargé des sports qui amène en 1989 à la création de la FFUBADA (Fédération française unifiée de boxe américaine et disciplines assimilées). En 1989, un agrément ministériel est délivré à la FFUBADA et Dominique Valéra est nommé directeur technique national ; il sera suivi en 1990 de la Délégation de pouvoirs. En 1992, les structures gérant le kick-boxing et le muay-thaï se rapprochent du full-contact. En 1996, la constitution de la FFKBFCDA (Fédération française de kick-boxing full-contact et disciplines associées) pour rassembler réellement les trois boxes pieds-poings qui fonctionneront séparément au sein de la FFKBFCDA sur le principe d’une confédération. Rapidement naissent des divergences de point de vue. Une partie des dirigeants du kick-boxing, de la boxe américaine, et de la boxe thaïlandaise (muay-thaï), se regroupent en septembre 1996 au sein de la FFBADA (Fédération française de boxe américaine et disciplines associées), structure bénéficiant de l’agrément ministériel. Un agrément ministériel provisoire fut accordé aux deux fédérations (FFKBFCDA et FFBADA) jusqu’en août 1998. À l’issue de cette échéance, et durant la saison sportive 1998-1999, le ministère chargé des sports, après un audit dans chacune des structures, demanda à la FFKBFCDA de proposer un regroupement, afin d’accueillir en son sein les pratiquants de full-contact et de boxe américaine. Cette unification donna naissance à la FFCDA (Fédération de full contact et disciplines associées) créée en 1999 (disposant d’un agrément ministériel). Elle deviendra FFFCDA (Fédération « française » de full contact et disciplines associées) à l’obtention de la délégation de pouvoirs du ministère chargé des sports en 2002. Début des années 2000, une reprise d’organisation de titres pour la série « élite » (professionnelle) revoit le jour sur le Territoire français. À la suite de la décision ministérielle d’interdire l’organisation de titres internationaux sur le territoire français, deux structures ayant promu les boxes pieds-poings au début des années 1980, la « WKA-France » et l’« ISKA-France », se mettent en suspens. Au regard du succès rencontré par l’équipe française emmenée par Silvère Morlec aux championnats du monde WKA de 1999 à 2003 avec la conquête de très nombreuses médailles dont plusieurs en or, Alain Delmas et Thierry Muccini décident de redorer le blason des deux fédérations les plus populaires au monde, la WKA et l’ISKA. L’été 2006, ils relancent sous la forme d’une fédération sportive la WKA-France et en l’ISKA-France. Ainsi, ils vont permettre à la France de retrouver la représentativité internationale qui lui manquait depuis la fin des années 1990.

En début de saison sportive 2008-2009, à la suite de la « crise sportive » qui traverse les boxes pieds-poings avec l’arrivée d’une nouvelle structure imposée par le ministère, ces deux organes, la WKA-France et l’ISKA-France, rejoignent la Fédération fighting full contact et disciplines associées dans le cadre de la « Commission nationale des activités pugilistiques (CNAP) ». Durant le printemps 2008, à l’annonce de la naissance d’une « fédération parallèle », la fédération de sports de contact (FFSCDA), un vent de panique traverse le « paysage du pieds-poings français ». En effet, cette « nouvelle fédération » obtient de l’État l’agrément ministériel en , avant son démarrage !? Dès la rentrée sportive , il s’opère un « mouvement de population » vers cette nouvelle structure pour les disciplines suivantes : kick-boxing, muay-thaï, kung-fu de contact (wushu), boxe américaine, pancrase, bando et quelques autres sports de combat mineurs. En , la délégation de pouvoirs vient renforcer le projet implicite de regrouper dans une même entité les disciplines de contact afin de mutualiser les moyens. Par conséquent, les trois « fédérations en place » depuis des décennies, Fédération française de full contact et disciplines associées (FFFCDA), Fédération française de muaythaï et disciplines associées (FFMDA) et Fédération française de Wushu (FFWaemc), a qui l’État avait accordé jusqu’alors sa confiance, se retrouvent exclues des aides de l’État (subventions de fonctionnement et cadres techniques à disposition). Durant l’été 2009, le nouveau cabinet ministériel chargé des sports confie le « dossier épineux de l’attribution de la délégation de pouvoir » au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour un « avis consultatif ». Dès la rentrée 2009 au CNOSF, une commission d’examen constituée des représentants des plusieurs fédérations de sports de combat et d’arts martiaux auditionne les présidents des quatre structures concernées (la nouvelle fédération française de sports de contact et les anciennes, fédération française de wushu-aemc, fédération française de full-contact et fédération française de muaythaï). Un mois plus tard (octobre 2009), la Fédération française de sports de contact (FFSCDA) obtient, au grand étonnement des fédérations historiques (structures en place depuis le début de ces disciplines sur le territoire français), la délégation de pouvoirs pour toutes les disciplines à l’exception du wushu (accordé à la fédération française de wushu-aemc). Par la même occasion, le ministère rajoute à la liste d’activités de la précédente délégation de la FFSCDA/Sports de contact, la « boxe américaine », auparavant attribuée à la FFFCDA/Full-contact. Encore une fois, il s’agit d’un « fait unique dans l’histoire du sport français » où une « nouvelle structure » s’approprie une faveur ministérielle !? Quelque temps après, les présidents des fédérations historiques (muay-thaï et full-contact) apprennent que leurs dossiers de demande de délégation n’ont pas été transmis, par le ministère, au Comité national olympique et sportif français pour avis. Les anciennes fédérations n’en resteront pas là, notamment en faisant appel auprès du Conseil d’État pour exprimer encore une fois l’aspect non conforme de la procédure et non légitime cette décision.

En , se constitue une confédération d’arts martiaux et de sports de combat regroupant des sports olympiques et non olympiques, afin de s’opposer aux avantages accordés par le ministère chargé des sports à la nouvelle structure, la fédération française de sports de contact, et surtout contrebalancer les actions de prosélytisme en direction des clubs des autres fédérations de cette dernière. Courant 2010, le Conseil d’État a débouté les vieilles fédérations de leur recours au sujet de leur perte de la délégation de pouvoirs. À la suite de dysfonctionnements au sein de la nouvelle fédération parallèle (FFSCDA/sports de contact), la structure de kick-boxing (WKA-France) en début de saison 2008 rejoint la fédération française de Full-contact. Puis en octobre 2010, la FBADA (Fédération de Boxe américaine) rejoindra la FFFCDA puis en septembre 2011, le groupement K1 K1-rules. Ainsi, les pratiquants seront partagés dans deux structures différentes pour l’espace d’un cycle olympique.

En octobre 2010, une partie de la commission nationale de K-1 (FBADA/Fédération de boxe américaine) quitte la FFSCDA/Sports de contact pour se constituer en comité national de K-1 au sein de la FFFCDA/Full-contact ; puis en septembre 2011 sera le tour du groupement K1 K1-rules et de la commission nationale de chauss’fight.

En 2012, au sein de la FFFCDA/Full-contact, la commission nationale des activités pugilistiques (WKA-France) devient la commission nationale de low-kick (CNLK).

En 2013, la délégation de pouvoirs est reconduite pour la fédération française de sports de contact (FFSCDA) pour les disciplines « kick-boxing » et « muay-thai ». Fait étrange aucune délégation n’est accordée pour le « full-contact ». Ainsi les fédérations historiques, fédération de fighting full contact (FFFCDA) et fédération de muaythaï (FMDA) sont exclues des aides de l’État encore une fois pour une période inter-olympiades.

En début de saison 2013-2014, une partie de la commission nationale de kick-boxing de la fédération française de sports de contact (FFSCDA) rejoint la fédération de fighting full contact kickboxing (FFFCKDA) pour constituer le « comité national de kick-boxing » qui se substitue à la précédente « commission nationale de low-kick ».

Courant 2013-2014, la fédération de full contact et disciplines associées (FFCDA) devient la Fédération de fighting full contact kickboxing et disciplines associées (FFFCKDA).

En fin de saison 2013-2014, la fédération historique, la Fédération de fighting full contact kickboxing et disciplines associées (FFFCKDA), après des années de tentative de reconquête de la délégation de pouvoirs[15], inquiétée constamment par la jeune fédération parallèle, la fédération de sports de contact (surveillance sans relâche, ingérence dans leurs affaires, entraves dans leurs démarches, interventions au ministère, etc.) voit sans raison valable son agrément ministériel retiré et à la même époque celui de la Fédération Française de Muaythaï (FMDA), fait étrange !? Ainsi, la FFFCKDA et la FMDA, perdent totalement leurs capacités de fonctionnement[16].

Le , pour conforter une situation d’exclusivité, le ministère chargé des sports décrète que toute demande d’organisation pour sports de combat pour lesquels la mise hors de combat à la suite d’un coup porté est autorisée[17] passera par les mains de la Fédération française de sports de contact (FFSCDA). Ainsi toute concurrence fédérale envisageable est réduite à néant[18].

En 2015, la Fédération française de sports de contact (FFSCDA) est devenue, la Fédération française de kick boxing et muay thaï (FFKMDA). Cette dernière obtient en 2018, la Délégation de pouvoirs ministérielle pour trois disciplines : kick boxing, muay thaï et pancrace.

En 2019, le Comité National de Kick-Boxing (CNKB) de la Fédération de Fighting Full Contact Kickboxing (FFFCKDA) devient la Fédération de sports de combat et arts martiaux – France (FSC) : arts martiaux traditionnels et modernes, activités de la défense personnelle, activités martiales de la mise en forme (fitness-martial), boxes pieds-poings, sports pieds-poings-sol, luttes sportives au corps-à-corps et activités martiales du sport adapté (handisport).

Sigles :

- FFFCDA : Fédération française de full-contact née en 1978 (fédération historique du full-contact en France) est devenue en 2014 la Fédération de fighting full-contact kickboxing et disciplines associées (FFFCKDA)

- FMDA : Fédération française de muaythaï née en 1977 (fédération historique du muay-thaï en France)

- CNKB/IFO : Comité national de kick-boxing née en 1984 sous l’égide de International Fighting Organisation (fédération historique du kick-boxing en France). Elle représentait la plus ancienne fédération internationale de kickboxing, la W.K.A. puis rattaché en 2008 à la FFFCKDA en tant que commission nationale jusqu’en fin de saison 2013-2014. Le CNKB devient en 2019, la Fédération de sports de combat et arts martiaux (FSC).

- FFKMDA : Fédération française de kickboxing, muaythaï (et pancrace) née en 2008, est dénommée jusqu’en 2015, « fédération française de sports de contact (FFSCDA) ».

La Suisse

En Suisse, Jean Boscher, 3e dan de Karaté ancien membre de l'équipe de France de la Fédération Française de Karaté importa le full-contact à la fin des années 1970 et ouvre l’un des premiers clubs de full-contact en France. Combattant aguerri, il remporte plusieurs rencontres par K-O.

Le Neuchâtelois David Huguenin (né le 10 décembre 1959) remporte le championnat d'Europe organisé en Belgique en 1981 dans la catégorie des poids mi-lourds.

Le Genevois Jean-Marc Tonus est devenu champion du monde 1987 en battant Bob "Thunder" Thurman dans la catégorie des poids mi-lourds.

Le Neuchâtelois Antonio Fiore arbora le titre de vice-champion d'Europe en amateur en 1991. Quelques années avant, il avait remporté le Championnat suisse de Full-contact en 1983.

Les frères Canabate (Jérôme et Johnny) firent aussi beaucoup pour le développement de ce sport en Suisse, particulièrement à Lausanne. Ils gagnèrent plusieurs championnats du monde professionnels dans les années 80 et 90. Notamment le mémorable Jérôme Canabate VS Jerry Clarke en 1986 ou aussi le fameux Johnny Canabate VS Michel Rochette.

Pratique

Les coups de poing sont repris de la boxe anglaise, les coups de pied sont identiques à ceux des arts martiaux et peuvent atteindre la tête et le buste.

Coups de poing usuels

- Direct (straight-punch en anglais) : coup de poing direct de forme rectiligne.

- Coup de poing direct « long » : le jab (coup de poing direct du bras avant) et cross (coup de poing direct du bras arrière).

- Coup de poing direct « court » (short straight-punch en anglais) utilisé à distance rapprochée.

- Crochet (hook-punch en anglais) : coup de poing circulaire et le swing (appelé également stick-punch en anglais) : coup de poing circulaire large.

- Uppercut (ou undercut en anglais).

- Overcut (ou overhand-punch et également drop en anglais) : coup de poing descendant).

Coups de poing moins usuels

- Back-fist (ou reverse en anglais) : coup de poing en revers et de type « retourné », Spinning-back-fist.

- Spinning back-fist (ou turning back-fist) : coup de poing en revers retourné.

- Jump-punch (ou superman-punch) : coup de poing en sautant.

(*) Autorisé chez les professionnels mais pas dans tous les pays.

N.B. : Cross-counter : se présente comme un contre qui croise le bras adverse. Il tient du cross (coup de poing direct du bras arrière) voire du half-hook (semi-crochet) ou de l’overcut.

Coups de poing hybrides

- Half-hook : semi-crochet en français, coup de poing circulaire à mi-chemin entre un direct et un crochet.

- Half-uppercut : semi-uppercut en français, coup de poing rectiligne à mi-chemin entre un direct et un uppercut.

- Bolo-punch: coup de poing circulaire (mi-crochet/mi-uppercut).

Coups de pied usuels

- Front-kick : coup de pied direct de forme rectiligne ou circulaire. Il est de forme « pistonnée », push-kick (pushing-kick) ou de forme « fouettée », front snap-kick.

- Side-kick : coup de pied de côté.

- Semicircular-kick : coup de pied en diagonale ou "diagonal-kick" ou "forty-five degree roundhouse-kick".

- Roundhouse-kick : coup de pied circulaire. Deux hauteurs de frappe : coup de pied médian (middle-kick) et coup de pied haut (high-kick) ;

- Reverse-kick : coup de pied circulaire inversé ou crocheté ("hook-kick").

- Back-kick : coup de pied en arrière.

- Sweeping (ou footsweep en anglais) : coup de pied de balayage.

N.B. : Usuellement, les coups de pied circulaires (roundhouse-kick) portent les noms suivants :

- Middle-kick : coup en ligne moyenne (sur le tronc et les bras)

- High-kick : coup en ligne haute (niveau de la tête).

- Low-kick : coup de pied bas autorisé uniquement dans la version du "full-contact avec low-kick" ou pour le balayage sur le chausson en mousse.

Ces vocables précédents sont des erreurs terminologiques car les techniques de jambe suivant leurs formes gestuelles ont des appellations distinctes (Ex. : au niveau « high-kick » : on trouve le front kick, le hammer-kick, le hook-kick, etc. et pas seulement le roundhouse-kick comme on l’indique très souvent).

N.B. : Il existe de nombreux coups de pied hybrides, tel le "side-front" qui est un coup de pied de côté ("side-kick") avec les hanches plutôt de face permettant une liaison instantanée des techniques de poing très utile en défense active

Retrait de buste sur une attaque en coup de pied circulaire (roundhouse kick)

Retrait de buste sur une attaque en coup de pied circulaire (roundhouse kick)

Coups de pied moins usuels

Catégorie des coups de pied dit « en bâton » (stick-kick) :

- Crescent-kick : coup de pied en croissant (hanches de face).

- Crescent-kick outside-inside (de l’extérieur vers l’intérieur)

- Crescent-kick inside-outside (de l’intérieur vers l’extérieur).

- Hammer kick : coup de pied retombant porté avec le talon – habituellement surnommé, coup de pied en "marteau". Lorsqu’il est préparé dans l’axe direct, il se nomme axe-kick.

Coups de pied retournés et volants

- Spinning hook-kick (ou turning hook-kick): coup de pied crocheté et retourné

- Spinning side-kick : coup de pied latéral et retourné

- Spinning back-kick (ou turning back-kick) : coup de pied en arrière et retourné

- Jumping front-kick (ou flying-kick) : coup de pied frontal et sauté

- Jumping roundhouse-kick : coup de pied circulaire sauté

- Jumping side-kick : coup de pied latéral et sauté

- Jumping back-kick : coup de pied en arrière sauté.

(*) Certaines techniques peuvent être retournées et sautées à la fois.

Coups de pied de balayage

Catégorie des coups de pied dit de balayage (En anglais, « footsweep ») c’est-à-dire de déséquilibre voir de projection au sol.

La gestuelle utilise différentes formes de corps :

- un coup dit en bâton (En anglais, « stick-kick »), trajectoire de l’intérieur du corps vers l’extérieur (« Inside-outside ») ou l’inverse (« Outside-inside »),

- un coup dit circulaire à l’endroit (soit fouetté autour du genou ou par balancé en circonduction autour de la hanche avec ou sans pivot sur le pied d’appui),

- un coup dit circulaire à l’envers (soit fouetté autour du genou ou par balancé en circonduction autour de la hanche avec ou sans pivot sur le pied d’appui).

Les modes d’action précédents peuvent être combinés.

Actions offensives

L’attaque est une « activité destinée à imposer un état corporel à l’adversaire dans le but de prendre l’ascendant sur l’adversaire (voire le contrôle adverse) pour remporter l’opposition. Elle consiste, en toute logique, à utiliser les faiblesses adverses voire de les révéler cela par la mise en place d’un ensemble d’opérations de manœuvre » (Delmas, 1975). Pour simplifier, elle se définit par un « mouvement offensif destiné à atteindre des cibles adverses ». On distingue plusieurs formes d’attaque :

- Dite directe : souvent simple, faite d’un mouvement unique,

- Dite en confusion (ou combinaison d’actions et de manœuvres) :

- doublée ou renouvelée (répétition du même mouvement),

- composée : constituée de multiples actions, appelé « enchaînement »,

- fausse, attaque simple ou composée, incomplètement réalisée, destinée à tromper l’opposant voire à le faire réagir pour tirer parti de ses réactions,

- indirecte : différée, composée, simulée (comprenant appel, feinte, provocation, etc.),

- progressive (organisée autour de différentes actions pour s’approcher de la cible),

- cachée (masquée),

- en aveugle,

- sur préparation adverse, lancée alors que l’adversaire a entrepris une préparation d’attaque. Il s’agit ici plus précisément d’un coup d’arrêt voire d’un coup de contre (attaque dans l’attaque adverse),

- dans l’attaque adverse ou « [attaque dans l’attaque adverse|contre] »,

- juste après l’attaque adverse. On parle ainsi de contre-attaque ou plutôt de riposte en sport de combat.

Actions défensives (dites de contre-offensive)

Article détaillé : défense

La défense en boxe se résume par un ensemble d’actions destiné à faire échec à l’offensive adverse, comprenant les blocages de coups, les déviations de coups, les esquives de coups, les déplacements (mobilité pour ne pas être atteint) et les actions de neutralisation.

Se garantir contre les attaques adverses est un des trois objectifs principaux à atteindre dans les sports de combat de percussion, à côté d’attaquer les cibles adverses et d’utiliser l’action adverse à son propre avantage.

On distingue plusieurs objectifs de défense :

- la simple mise en sécurité de ses propres cibles, quelquefois réalisée en urgence (dite défense passive : couverture neutre, blocage neutre, encaissement, etc.) ;

- la réalisation d’actions destinées à utiliser l’activité adverse à son avantage, appelée par certains auteurs, défense active : le blocage déviant ou la « parade chassée » dans le but de déséquilibrer, le blocage absorbant, l’esquive (pour ces trois formes liées à des ripostes simultanées), puis le coup d'arrêt suivi également d’une riposte ;

- la mise en difficulté de réalisations offensives adverses (par le raccourcissement ou l’augmentation de la distance, par le verrouillage des armes adverses, par une déstabilisation à base de techniques de menace, de leurre, de battement, etc.).

Ces deux derniers objectifs nécessitent des qualités d’initiative, d’anticipation et d’à-propos. Le but à atteindre serait d’être capable de défendre et de contre-attaquer (riposter) dans toutes les positions avec le moindre risque.

On distingue plusieurs catégories de défense :

- La défense dite « classique » ayant pour but d’annihiler l’action adverse. C’est-à-dire, la simple mise en sécurité de ses propres cibles, quelquefois réalisée en urgence (dite défense passive : « blocage passif » c’est-à-dire une couverture des cibles corporelles (action dite neutre ou d’encaissement du coup). Cette façon de faire ne permet pas toujours une riposte instantanée car il peut y avoir un effet d’ébranlement lors de l’impact.

- La défense dite « active » favorisant l’utilisation de l’action adverse. C’est-à-dire, la réalisation d’actions destinées à ne pas subir l’activité adverse voire à l’utiliser à son avantage (appelée par certains auteurs, défense active) : le « blocage absorbant » le coup adverse, le « blocage déviant » ou « déviation » de l’arme adverse appelée au XIXe siècle, « parade chassée » dans le but de déséquilibrer l’opposant, et l’« esquive » (dérobade sur place ou avec un déplacement, dégagement du coin, contournement de l’opposant). Ces trois formes permettent des ripostes instantanées. Puis le « coup d'arrêt » de l’action adverse qui peut être suivi avantageusement d’une riposte.

- Activité d’anticipation ayant pour but d’empêcher le déclenchement de l’offensive ou la mise en difficulté de réalisations offensives adverses dites de neutralisation : la « dissuasion » d’attaquer obtenu par le biais de techniques de déstabilisation (menace et fausse information), la « gêne de loin » (par mouvement de battement, de contact et d’écran), la « gêne de près » (diminution ou l’augmentation de la distance, saisie de l’opposant et verrouillage des armes adverses).

Ces deux derniers objectifs nécessitent des qualités d’initiative, d’anticipation et d’à-propos. Pour dépasser le cliché de la maxime suivante : « la meilleure défense c'est l'attaque », on dira : « Le but à atteindre serait d’être capable de défendre, de contre-attaquer (riposter) et contrer (attaque dans l’attaque) dans toutes les positions de corps et quelle que soit la place dans l’aire de combat avec le moindre risque ».

Contre-attaque

Synonyme de « riposte » (Vocable d’escrime). Il s’agit, d’une offensive déclenchée après une attaque adverse et généralement après avoir effectué une défense. On parle aussi de « réponse offensive » à l’attaque adverse, en l’occurrence pour les sports de combat de percussion, « d’un coup ou enchaînement de coups déclenchés après avoir annihilé l’attaque adverse par une technique de défense ». Les catégories de défense utilisées dans la phase offensive adverse : le blocage du coup (ou couverture de la cible visée), l’absorption du coup, la déviation de l’arme, l’esquive de l’attaque ou la neutralisation de la future offensive ; action qui sera suivi d’une une contre-attaque. En position de défense, on prend l’initiative de contre-attaquer juste au moment même où l’adversaire a terminé son attaque. On parle également de « remise » lorsque le geste de la riposte est identique à l’attaque adverse (Ex. : riposter avec un jab après un jab adverse).

Attitude, garde et style

L’attitude désigne deux notions principales. D'abord la façon de se tenir en situation d'opposition (Façon d’être positionné, de se tenir, de s’orienter, d’être protégé ou en garde, etc., dans le combat - posture, garde, positionnement...) et d'autre part, la façon de se comporter sur le plan du comportement d'opposition (style utilisé, stratégie globale employée...). Ex. : on recense différentes attitudes de combat en boxe : garde de trois-quarts de face, garde de profil, garde en « crouch » (ramassée), garde basse, garde le poids sur jambe avant, garde le poids sur jambe arrière, garde en appuis très écartés, etc. Quelquefois, la position du corps peut indiquer les intentions d’un combattant à l’égard de son adversaire. Ex. : une attitude de profil peut être le signe d’un travail d’esquive et riposte du bras avant ainsi que de contre.

Les anglophones parlent plutôt de « position » que de « garde » à proprement parler (ex : « sidestep » pour la garde latérale). La garde pour ces premiers c’est le haut du corps et également les appuis au sol, ainsi ils utilisent le terme « upright stance » pour une position verticale de buste et « full crouch » pour une attitude recroquevillée. Pour nous, on utilise l’expression d’attitude de combat lorsqu’on désigne l’ensemble. Donc lorsqu’on parle de « garde » dans l’école française, on pense souvent à la position des bras pour se protéger. Mais bien plus que cela, elle désigne une organisation corporelle permettant au combattant de se préparer à défendre et d’autre part à passer à l’offensive, cela dans une configuration qui lui offre un maximum de sécurité et d’efficacité. Différentes positions permettent de faire face à un adversaire avant et pendant l’engagement et sont appelées à défaut « garde ». Comme son nom l’indique, « être sur ses gardes » c’est se mettre en alerte permanente et adopter une position favorable pour réagir. De nombreuses attitudes de garde existent : garde trois-quarts de face, de profil, garde inversée, garde haute, garde basse, garde avancée, garde ramassée, etc. Certes, il est très important « d’être gardé » (hermétique), mais il faut également adopter une attitude qui permettre d’agir et de réagir rapidement et avec efficacité (donc adopter une posture efficace). A contrario un boxeur n’adoptant pas d’attitude définie où ayant les bras « en bas » est dit « non gardé ». D’ailleurs, certains boxeurs font ce choix dans la perspective de construire leur jeu sur la base de contre-informations (tromperies).

Le style représente la manière de faire propre à chaque individu et que l’on peut rapporter à des classes de « comportement-type ». Elle est propre à son tempérament, à son potentiel physique ou à ce qui lui a été enseigné par son école de boxe. Ainsi, on distingue : l’attentiste du fonceur et le technicien du frappeur, mais ce classement ne s’arrête pas là. On recense différents caractères variables pour chaque « typologie ». Par exemple, chez les styles « techniques » : boxer en coups longs, en coups d’arrêt, en coup de contre. Chez les styles « physiques » : faire le forcing, boxer en crochets puissants « à la godille », chercher le corps à corps, chercher le coup dur. Lorsqu’un combattant utilise sa façon habituelle de boxer (son style habituel), on dit qu’il est sur son « registre » ; cela à la manière d’un musicien qui répète ses gammes préférées. D’autre part, ce qui est appréciable dans un combat c’est l’opposition de styles. On a pour exemple le combat de boxe anglaise des années 1980, Sugar Ray Leonard contre Marvin Hagler. Le premier, utilise une boxe à reculons, faite de larges pas de côté, d’esquives de buste et de contre-attaque précises. Alors que le second, use d’une boxe en progression avant, d’une attitude compacte le buste en avant et de coups très puissants.

Réglementation sportive

Comme tout sport, le full-contact est défini par une réglementation qui fixe ses modalités d'action et ainsi en détermine sa spécificité (Gestes d’attaque, de défense et cibles corporelles à atteindre). Le fulleu(se)r utilise les techniques de bras (Coup de poing et gestes de défense) selon les modalités proches de la boxe anglaise et ne peuvent donc frapper en dessous de la ceinture anatomique. Les techniques de jambe et balayages sont celles des sports de combat et arts martiaux dits de percussion.

Les catégories d’âge et de poids, les règles de jeu diffèrent quelque peu suivant la fédération internationale et la réglementation du pays.

Tenue et équipements de protection

Les combattants portent un pantalon d’art martial (ou de boxe) avec quelquefois la ceinture de grade. Pour ce qui est des protections, une spécificité : des chaussons en mousse dits de « boxe américaine » qui recouvrent le dessus du pied et contour du pied et des protège-tibias matelassés (séparés du chausson). Également une coquille ventrale adaptée dite « anatomique » (homme ou femme), un protège-poitrine pour une femme (coques), un protège-dents, une bande de toile autour des mains et une paire de gants de boxe. Un jeune pratiquant et un pratiquant amateur tout âge confondu portent un casque. Comme pour la plupart des boxes pieds-poings, la compétition de full-contact (plein-contact) se déroule sur un ring. Le light-contact français, forme contrôlée du full-contact notamment pour les jeunes et les débutants, s’effectuer habituellement sur un praticable de tapis d’arts martiaux.

Formes de rencontres à l’international

Pour ce qui est de la pratique compétitive, dans les fédérations de boxes pieds-poings, on trouve :

- Le combat de « light-contact » dit international endosse une forme de type « plein-contact ». Il reprend les règles du full-contact de plein impact où les techniques sont appuyées où la recherche de hors combat est interdite. Ce type de « light-contact international » est différent du « light-contact français », où dans ce second style les touches sont parfaitement freinées.

- Le « pré-combat » : forme originelle de rencontre pour les juniors (15-17 ans) sorte de combat de plein-contact où le hors-combat est prohibé ainsi que les coups appuyés à la face.

- Le combat de « plein-contact » : forme originelle du full-contact senior (à partir de 18 ans) pour les pratiquants avancés de 18 à 34 ans.

- L’assaut de « semi-contact » ou « point-fighting » : forme de combat se rapprochant des rencontres de karaté où le compétiteur se doit de toucher son adversaire sur les zones autorisées. Selon les techniques utilisées (poing ou pied) et la cible touchée (corps ou visage) l'arbitre central avec un ou deux juges attribuent des points en fonction de ces critères. L'arbitre central prononce un arrêt du combat afin d'attribuer les points au combattant.

Disciplines et styles de rencontre de compétition en France

Dans la catégorie dite des « boxes américaines » de compétition, cinq styles de rencontres issues des États-Unis sont regroupées :

- Le combat de plein-contact (dénommé en anglais, « full contact » depuis 1970 et popularisé par la fédération internationale d’origine en 1975 P.K.A.) qui s’adresse à des pratiquants expérimentés et très entraînés compte tenu de la dangerosité de l’épreuve.

- La rencontre de pré-combat : Elle autorise la « frappe appuyée » mais le coup dur est interdit (c’est-à-dire sans recherche de hors de combat). Il est réservé à un jeune combattant mais expérimenté. À la fin du combat, le combattant ayant le plus de points est déclaré vainqueur (c’est-à-dire : atteinte de cibles corporelles autorisées avec suffisamment de puissance). Pour les mineurs, cadet de la 2e année (15 ans) et junior-1 (16-17 ans) l’impact doit être très modéré à la face.

- L’assaut de médium-contact : épreuve technique c’est-à-dire dont le but est d’atteindre les cibles autorisées avec une puissance modérée mais sans recherche de coup dur c’est-à-dire légèrement appuyés sans ébranler l’adversaire. Cette forme est développée en France dès 2002 par le groupement W.K.A-France sous l’initiative d’Alain Delmas responsable de la Commission nationale des activités pugilistiques (CNAP) de la Fédération française de full contact (FFFCDA). Le CNAP est devenu le Comité national de low-kick (CNLK) en 2012 puis le Comité national de kick-boxing (CNKB) en 2013, et la Fédération de sports de combat en 2019. Un concurrent de 40-50 ans peut participer en « Médium-contact » car il n’est pas accepté en style de plein-contact en classe D et classe C ». Ainsi un vétéran 40-44 ans ayant un palmarès de 10 victoires en médium-contact peut participer en plein-contact à partir de la classe B compte tenu de son palmarès (et cela, à condition de ne pas avoir interrompu sa carrière de compétiteur de plus de deux années précédant l’activité compétitive et jusqu’à la limite de 44 ans).

- L’assaut de light-contact français : une particularité française, également nommé, « soft-contact » c’est-à-dire sans puissance de frappe, développé par la Fédération de sports de combat (anciennement, le comité national de kick-boxing - C.N.K.B./W.K.A-France). Il s’agit d’une épreuve technique c’est-à-dire dont le but est d’atteindre les cibles autorisées avec des coups sans puissance c'est-à-dire que les techniques sont exécutées le plus rapidement possible mais à l'impact sur la cible la force du coup est "retenue". Les coups sont aussi appelés "touchettes" comme pour le jeu pour enfants où le but est d'effleurer ou de toucher légèrement d'une touche, le ou les compagnon(s) de jeu tout en esquivant le sien (le leur).

- L’assaut de no-contact développé en France dans les années 1990 par la fédération de full-contact (F.F.F.C-D.A) et la fédération de boxe américaine (F.B.A-D.A). Rencontre à distance l’un de l’autre proche du shadow-boxing de l’entraînement.

- Le triathlon ou super-fight développé en France dans les années 2000 par la fédération de full-contact (F.F.F.C-D.A). Il s’agit d’un tournoi multi-styles exécuté face au même adversaire en trois formes de disciplines de deux rounds chacune (1/ en semi-contact, 2/ light-contact et 3/ plein-contact) pour les juniors (17-18 ans) et les seniors (19-34 ans).

Une autre discipline de nature différente se rajoute à ces styles de rencontre, le semi-contact (ou « point-fighting »). Cette forme est à assimiler à une forme d’escrime (escrime olympique, escrime japonaise ou kendo…) et donc proche du règlement du karaté sportif japonais. Dans cette discipline, les compétiteurs se font face et doivent atteindre des cibles autorisées pour marquer des points. Le nombre de points varie selon la cible corporelle atteinte. Après chaque action, l’arbitre rompt l’échange et valide la touche et le score est affiché au fur et à mesure de la rencontre.

Formes de pratiques connexes

De nombreuses disciplines sont dérivées de la pratique du full-contact et même certaines sont très prisées :

- L’'énergie-full , activité de mise en forme de type cardio-training et sa version de compétition, l’aéro-kick, discipline privilégiant la démonstration technique en musique. Cette discipline est appelée énergie-full (en anglais, energy-full) par la fédération française de full-contact dans les années 2000.

- Le full-défense, discipline dédiée à la défense personnelle.

- Le circuit oursons, il s’agit d’un circuit technique de compétition proposé par la fédération de full-contact dans les années 2000 (c‘est-à-dire un travail technique par atelier) proposé aux plus jeunes pratiquants et valorisant les différentes qualités physiques et compétences propres au full-contact (équilibre, orientation spatiale, adresse, dextérité gestuelle, déplacements, etc.).

Grades techniques

Dans les années 1960, les grades délivrés par les enseignants de full-contact et de kick-boxing que ce soit du côté américain (american kickboxing) ou japonais (japanese kickboxing) s’inspirent pour les grades supérieurs (ceinture noire) de la progression des arts martiaux du début du XXe siècle et pour les grades de couleur de la progression européenne mise en place dans les années 1920 en Angleterre puis en France par les arts martiaux japonais[19].

La ceinture noire est le symbole du full-contact et kick-boxing, depuis la création des premières fédérations aux États-Unis, par la Professional karate kssociation (P.K.A.) en 1975 et la World kickboxing association (W.K.A.) en 1976 (notamment, l’emblème originel de la WKA est composé d’un globe terrestre entouré d’une ceinture noire).

Grades de base délivrés par l’enseignant du club

En France, pour les sports de combat, le système de grades de couleur délivré par l’enseignant utilise celui de certains arts martiaux.

Grades de base (dites « ceintures de couleur ») pour les moins de 15 ans

En France, au système de couleur des 15 ans et plus (de ceinture blanche à marron), il est d'usage depuis les années 1990 d'utiliser les ceintures à section pour les jeunes de moins de 15 ans (ceinture : blanche-jaune, orange-verte, et même en supplément, verte-bleue et bleue-marron). Ce dispositif permet de rajouter des étapes intermédiaires pour des jeunes ayant une pratique précoce. Notamment, cette gradation a été mise en place par la WKA-France et la Fédération de sports de combat (et arts martiaux) – France en 2002. Il existe dans certains arts martiaux la ceinture violette en remplacement de la ceinture bleue-marron.

| Grade en France | 1er grade de couleur | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e |

| Couleur en France | blanche | blanche

à un liseré |

blanche

à 2 liserés |

blanche-jaune | jaune | jaune-orange | orange | orange-verte | verte | bleue | marron |

| Représentation en France | |||||||||||

| Âge minimum en France | 3 ans | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |

Grades supérieurs (Degrés de la ceinture noire) délivrés par un jury fédéral

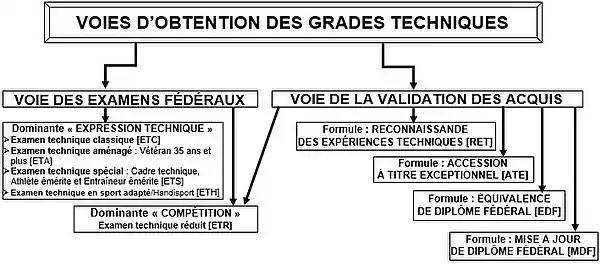

Modes d’obtention des grades supérieurs

Suivant la fédération concernée plusieurs modes d’obtention de grades supérieurs coexistent. Nous trouvons dans certaines fédérations les formules suivantes pour l’obtention des grades du bas de l’échelle (c-à-d. du 1er au 3e degré).

Formules de validation par un examen technique fédéral

Examen technique classique (deux voies : « dominante technique » et » dominante compétition ») [ETC].

Il existe également dans certaines fédérations, des adaptations selon le profil du candidat :

- - Examen technique classique pour un moins de 35 ans [ETC]

- - Examen technique aménagé pour un vétéran de 35 ans et plus (notamment, si le candidat le souhaite, une dispense du module 3 : épreuve d’opposition) [ETA]

- - Examen technique spécial pour un cadre fédéral, athlète émérite et entraîneur de club émérite [ETS]

- - Examen technique en sport adapté (Handisport) [ETH]

- - Examen technique réduit pour un compétiteur disposant résultat de compétition (nombre de rencontres, nombre de victoires et titres sportifs)

- - Accession par résultats de compétition et titres sportifs régionaux [ARC] - examen technique réduit [ETR]

- - Accession par les titres sportifs nationaux et internationaux [ATS] – examen technique très réduit [ETTR].

Formules par la Validation de grades supérieurs par les acquis de l’expérience [V.A.E.] délivrés par une commission fédérale

Pour certains grades, et suivant la fédération, il existe d’autres voies d’accès, notamment :

- - Reconnaissance des expériences techniques [RET] – sans examen technique (Décision de la CSDGE).

- - Accession à titre exceptionnel [ATE] – sans examen technique (Décision de la CSDGE)

- - Équivalence de diplôme issu d’une autre fédération ou de l’étranger [EDF]

- - et mise à jour de diplôme fédéral d’une précédente fédération [MDF].

Voir les différentes formules sur le schéma ci-dessous.

Validation du 1er degré probatoire par les acquis de l’expérience

Grade exceptionnel délivré à des pratiquants particuliers. Il est accordé lors d’une décision de la commission des grades de la ligue régionale ou au niveau national par la CSDGE. Ce grade fédéral est réservé à un : .

- - Compétiteur émérite disposant de résultats de compétition

- - Enseignant de club émérite

- - Pratiquant ne pouvant pas se présenter à l’examen technique au regard d’une difficulté de santé ou d’un âge avancé.

N.B. : cette étape (dite probatoire) n’est pas obligatoire, ainsi un candidat peut se présenter directement au 1er degré de l’examen technique fédéral [ETF].

Examen technique fédéral des grades supérieurs (degrés)

Suivant la fédération, pour l'obtention d’un grade, Il faut valider différents modules (ou UV : unités de valeur) définis pour chacun des degrés de l’échelle. Les épreuves techniques se déroulent devant un jury fédéral (régional ou national suivant le degré du grade).

Citons ci-dessous, pour la formule « examen technique classique [ETC] », les modules du grade de 1er degré (ou ceinture noire du 1er degré). L’obtention de ce grade peut s’effectuer selon deux voies principales :

- 1 - Voie de la « dominante technique » . Il faut valider six unités de valeur :

- - UV.1 : une épreuve de tests physiques

- - UV.2 : une épreuve de maitrise du travail au sac

- - UV.3 : une épreuve de maitrise des outils pugilistiques

- - UV.4 : une épreuve de gestuelle et combinaisons de combat

- - UV.5 : une épreuve d’opposition (Sparring)

- - UV.6 : une épreuve de connaissances (historique, règlement, vocabulaire et stratégies).

- - + Investissement du candidat[20]

- 2 - Voie de la « dominante compétition » réservé à un candidat disposant de résultats de compétition et de titres sportifs.

- - Accession par les résultats de compétition et titres sportifs régionaux [ARC] - examen technique réduit [ETR], il faut valider quatre unités de valeur : UV n°2, 3, 4 et 6.

- - Accession par les titres sportifs nationaux et internationaux [ATS] – examen technique très réduit [ETTR], il faut valider trois unités de valeur : UV n°2, 3 et 4.

- - Accession par les titres sportifs nationaux et internationaux [ATS] – examen technique très réduit [ETTR], il faut valider trois unités de valeur : UV n°2, 3 et 4.

Réduction du temps de pratique entre chaque degré et de l’âge requis

Ces bonifications consistent en une diminution du temps requis pour accéder au grade supérieur. Elles sont obtenues sur présentation d’un dossier conforme au dossier type élaboré la Commission Spécialisée des Degrés et Grades Équivalents (CSDGE). Ce dossier comporte les attestations des titres et fonctions dont se prévaut le candidat. Pour une carrière, les bonifications ne peuvent être accordées que pour deux degrés au maximum :

- Pour les grades du haut de l’échelle (Exemple pour une échelle de dix degrés : à partir du 5e degré), la demande de bonification en temps de pratique doit être envoyée au plus tard 90 jours avant le passage d’examen au responsable national des grades et équivalences (RNGE). Le directeur technique national (DTN) ou à défaut le responsable national des grades et équivalences (RNGE), au vu de ces pièces, délivre une attestation ouvrant droit aux bonifications.

- Pour les grades du bas de l’échelle (Exemple pour une échelle de dix degrés : à partir du 1er jusqu’au 4e degré), la demande de bonification en temps de pratique doit être envoyée au plus tard 90 jours avant le passage d’examen au responsable régional des grades et équivalences (RRGE) de la Ligue régionale de rattachement. Le directeur technique régional (DTR) de la ligue régionale ou à défaut le responsable régional des grades et équivalences (RNGE), au vu de ces pièces, délivre une attestation ouvrant droit aux bonifications.

Certains pratiquants, par leur rayonnement et leurs actions rendent d'éminents services à leur propre discipline martiale ou/et sportive et la fédération, à leur image nationale, internationale et mondiale. Il a été décidé d'accorder des bonifications de temps à ces pratiquants dont la valeur technique et sportive est connue et reconnue. Ces bonifications sont obtenues sur présentation d’un dossier comportant les attestations des titres et fonctions correspondantes. Les ayants droit à ces bonifications sont classés en différentes catégories. Les durées d’activité seront certifiées par le président de la ligue, de la zone interdépartementale ou du comité départemental, ou le responsable national de l’arbitrage. Classification des ayants droit :

- Catégorie A :

- Un médaillé d’un championnat international en junior ou senior individuel ou individuel-para (Monde, Europe, Olympique, Jeux mondiaux)

- Le directeur technique national en activité et conseillers techniques nationaux en activité et leurs adjoints

- Les entraîneurs nationaux en activité de la sélection française de haut niveau

- Les formateurs nationaux de cadres en activité (d’enseignant bénévole de club et de diplôme d’État, de préparation aux examens de grades du milieu et haut de l’échelle, d‘officiels nationaux)

- Les officiels nationaux et internationaux en activité (juge, arbitre, superviseur)

- Les membres de la direction technique nationale en activité (Responsable de département et de division sportive, etc.)

- Un entraîneur émérite ayant formé lui-même plusieurs athlètes appartenant à de la sélection française de haut niveau ou/et adhérents titulaires de grades du milieu de l’échelle ou/et adhérents titulaires de diplômes d’enseignant fédéral et de l’État (BF3, CQP, BEES, BPJEPS…)

- Un lauréat d’un grade du milieu et haut de l’échelle ayant obtenu une mention « très bien » au grade précédent

- Un titulaire du DESJEPS (BEES 3°) ou DEJEPS (BEES 2°) en activité.

- Catégorie B :

- Un médaillé d’un championnat national en junior ou senior individuel de la série “élite” et “para-élite” (Excepté : universitaire, armée, corporatif et police)

- Le directeur technique régional en activité et cadres techniques nationaux en activité et leurs adjoints

- Les entraîneurs nationaux en activité de la sélection régionale de haut niveau

- Les formateurs régionaux de cadres en activité (d’enseignant bénévole de club et de diplôme d’État, de préparation aux examens de grades du bas de l’échelle, d‘officiels régionaux)

- Les officiels régionaux en activité (juge, arbitre, superviseur)

- Un entraîneur émérite ayant formé lui-même des athlètes appartenant à de la sélection régionale de haut niveau ou/et adhérents titulaires de grades du bas de l’échelle ou/et adhérents titulaires de diplômes d’enseignant fédéral (BF1° et BF2°)

- Un lauréat d’un grade du bas et milieu de l’échelle ayant obtenu une mention « très bien » au grade précédent

- Un titulaire du diplôme du BF3° (DPF) ou CQP ou BPJEPS (BEES 1°) en activité.

- Catégorie C :

- Un médaillé d’un championnat régional en junior ou senior de la série “élite” et “para-élite”

- Un médaillé à un championnat nation universitaire, inter-armée, police, corporatifs

- Les officiels départementaux en activité (juge, arbitre, superviseur)

- Un titulaire d’un diplôme fédéral d’enseignant de club en activité : BF1° (DAF) ou BF2° (DIF)

Les bonifications ne sont pas cumulables, c’est-à-dire conjointement pour une diminution de l’âge d’accès et une réduction de temps entre deux grades, et ne peuvent être accordées que trois fois dans une carrière aussi bien pour la filière "examen technique" [ET] ou pour la filière "validation des acquis" [VAE] notamment :

- - Reconnaissance des expériences techniques pour un vétéran de 35 ans et plus [RET]

- - Accession par les résultats de compétition pour l’accès des degrés du bas et milieu de l’échelle des grades (addition des points de combat : nombre de rencontres, victoires, titres et podiums) [ARC]

- - Accession par les titres sportifs en junior/senior de la série « élite » pour l’accès des degrés du bas et milieu de l’échelle des grades [ATS]

- - Accession à titre exceptionnel [ATE].

Autres pratiquants pouvant bénéficier de ces dispositions :

- - Un lauréat d’un grade du milieu de l’échelle ayant obtenu une mention « très bien » au grade précédent pourra bénéficier d’une réduction de temps d’1 an pour se présenter à l’examen du degré supérieur.

- - Un lauréat d’un grade du haut de l’échelle ayant obtenu une mention « très bien » au grade précédent pourra bénéficier d’une réduction de temps d’1 an et 6 mois pour se présenter à l’examen du degré supérieur.

Rappel : le cumul des bonifications n’est pas envisageable (soit une réduction de l’âge requis soit une réduction de temps entre deux degrés).

| ---- | Réduction de temps entre deux degrés | ||||||||||

| Échelle | Bas de l‘échelle | Milieu de l‘échelle | Haut de l‘échelle | ||||||||

| Degrés (dan) | 1er degré probatoire | 1er degré | 2e degré | 3e degré | 4e degré et 5e degré | 6e degré et 7e degré | 8e degré à 10e degré | ||||

| Catégorie A | - | 1 an | 1 an | 1 an et 6 mois | 1 an et 6 mois | 1 an et 6 mois | - | ||||

| Catégorie B | - | 1 an | 1 an | 1 an | 1an | 1an | - | ||||

| Catégorie C | - | 6 mois | 6 mois | 6 mois | 6 mois | 6 mois | - | ||||

Grades techniques supérieurs

En France, comme dans de nombreux pays occidentaux, la progression des grades supérieurs a emprunté celle de la plupart des sports de combat et notamment des arts martiaux japonais. Ci-dessous un accès âge par âge dans l’échelle des grades, pour un pratiquant qui obtiendrait le 1er degré à l’âge de 15 ans, et au meilleur de sa progression.

| Grade | 1er degré probatoire | 1er degré | 2e degré | 3e degré | 4e degré | 5e degré | 6e degré | 7e degré | 8e degré | 9e degré | 10e degré |

| Échelle | Bas de l‘échelle | Milieu de l‘échelle | Haut de l‘échelle | ||||||||

| Compétence en France | Confirmation technique | Expertise technique | Expertise technique supérieure | Référent | Doyen | ||||||

| Fonction en France | Validation initiale | Approfondissement | Assistant régional | Cadre régional | Cadre national | Cadre international | |||||

| Couleur en France | Noire ou Noire-blanche | Noire | Noire | Noire | Noire | Noire ou Noire-rouge | Blanche-rouge | Blanche-rouge | Blanche-rouge | Rouge | Rouge |

| Représentation en France | |||||||||||

| Examen technique classique |

15 ans | 16 ans | 17 ans | 20 ans | 24 ans | 29 ans | 35 ans | 42 ans | - | - | - |

| Examen réduit : athlète émérite et haut niveau (catégorie A, B ou C) |

A et B = 15 | A et B = 15 C=15+6 m. |

A et B = 16 C = 16 et 6 mois |

A =18+6 m. B = 19 ans C =19+6 m. |

A =22+6 m. B = 23 ans C =23+6 m. |

A =27+6 m. B = 28 ans C =28+6 m. |

A =33+6 m. B = 34 ans C =34+6 m. |

A =40+6 m. B = 41 ans C =41+6 m. |

- | - | - |

| Examen spécial : cadre fédéral ou entraîneur émérite |

- | - | - | - | 22 ans | 27 ans | 33 ans | 40 ans | 50 ans (décision de la CSDGE) |

60 ans (décision de la CSDGE) |

- |

| V.A.E. (décision de la CSDGE) |

28 ans | 30 ans | 32 ans | 34 ans | 37 ans | 40 ans | 45 ans | 55 ans | - | - | - |

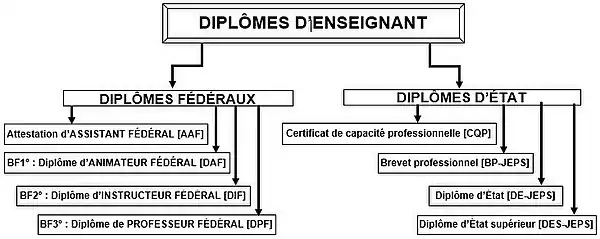

Formation d’enseignant

En France

En France, dans le cadre d’une fédération et de l’État, il existe différents diplômes permettant d’enseigner le full-contact comme c’est le cas pour d’autres boxes pieds-poings (kick-boxing et muay-thaï).

La première catégorie de diplômes, permet d'enseigner la discipline à titre bénévole, ce sont les brevets dits « fédéraux » (B.F.). Ils sont mis en place par une fédération nationale. Pour les fédérations sportives disposant d’un agrément ministériel ou mieux d’une délégation de pouvoirs, elles assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article L. 211-1 du code du sport. Dans le domaine de l’enseignement pour les spécialités martiales et sportives qu'elle représente, une fédération met en place le plus souvent les qualifications ci-dessous.

- Les diplômes fédéraux d’enseignant bénévoles de club [BF] :

- Attestation d’aide-animateur fédéral [AAF] (Assistant de club) : ce diplôme permet d’aider l’enseignant du club à l'encadrement d'une séance de sports de combat et arts martiaux quel que soit le public. Sa validité est permanente mais ne permet pas d’ouvrir un club, ni d’animer un cours en autonomie. La formation technique et pédagogique est de 15 heures et l’évaluation s’effectue durant le stage de formation sous forme de contrôle continu.

- B.F.1er degré ou diplôme d’animateur fédéral [DAF] (Moniteur de club) : ce diplôme permet d'initier sous la tutelle d'un titulaire du B.F.2e degré ou plus. Notamment il permet de mettre en place et assurer une séance de sports de combat et arts martiaux en priorité pour un public de type « pratique de loisir » et cela à partir de 18 ans révolus. Sa validité est permanente mais ne permet pas d’ouvrir un club. Il valide notamment le premier cycle d’instructeur (ou 1re partie du [DIF]). La formation dure trois jours en plus de l’[AAF] (ou deux week-ends) soit 20 heures – avec un 1er stage en situation en club de 20 heures et un examen lors du dernier stage. Ce diplôme permet d’assurer des cours en autonomie sous réserve d’avoir 18 ans révolus et de posséder une attestation de secourisme.

- B.F.2e degré ou diplôme d’instructeur fédéral [DIF] : ce diplôme permet d’assurer la responsabilité technique et pédagogique d’un club, notamment d’encadrer un public de type « compétiteur » et sa validité est illimitée. La formation pédagogique dure cinq jours (ou trois week-ends) en plus de la formation du DAF. La formation dure cinq jours en plus du DAF (ou 3 week-ends) soit 35 heures – avec un 2e stage en situation en club de 20 heures et un examen lors du dernier stage. Prérequis pour valider le définitivement le diplôme de DIF : attestation d’initiation à l’arbitrage + attestation de secourisme + grade supérieur. Pour être titulaire de ce diplôme, il faut en amont posséder le B.F.1er degré ou l’équivalent.

- B.F.3e degré ou diplôme de professeur [DPF] : Diplôme d’enseignant de club le plus élevé, notamment il permet d’encadrer un public de type « compétiteur de type professionnel » et sa validité est illimitée. Il sanctionne une connaissance poussée de la discipline tant au niveau technique qu'au niveau de l’entraînement. En outre, il permet également des fonctions de cadre régional, d'assurer l'encadrement de la formation des cadres techniques de sa discipline principale, et des stages de formation d’enseignant de club. Ce diplôme, selon la fédération est une qualification de pure spécialité voire de polyvalence permettant d’enseigner l’ensemble des disciplines sportives appartenant au même groupe (Ex. dans les boxes pieds-poings : point-fighting, kick-boxing, full contact, muay-thaï, shoot-boxing, etc.).

- R.E.P. (Reconnaissance des expériences pédagogiques) pour les diplômes fédéraux du [DAF] et du [DIF] : dispositif fédéral de validation des acquis de l’expérience [VAE] pour les animateurs ayant assurés des cours depuis trois saisons au minimum dans une association sportive. Deux formules : « aménagement de la formation pour un animateur de 18 ans à 30 ans » et « validation adaptée pour un animateur de 30 ans et plus ».

- R.E.T. (Reconnaissance des expériences techniques) pour un diplôme de grade technique supérieur : dispositif de validation des acquis de l’expérience [VAE] pour les pratiquants de plus de 30 ans et pour les athlètes de bon et haut niveau de plus de 15 ans ayant un grand nombre d’expériences sportives et disposant de titres sportifs régionaux voire internationaux.

À consulter, la description des diplômes d’enseignant bénévoles de club en sport de combat et arts martiaux sur

La deuxième catégorie de diplômes, ci-dessous, quant à elle, permet de former et d’entraîner des personnes contre rémunération. Ces formations sont plus longues en temps de formation qu'un brevet fédéral et certifient des qualifications supérieures d’enseignant voire de cadre fédéral.

- Les diplômes d'État d’enseignant professionnel :

- C.Q.P. : Certificat de qualification professionnelle, mention variable suivant le diplôme (en « sports de combat » ou « arts martiaux »). Il permet un encadrement autonome de tous les publics, d’enseigner à titre de rémunération une discipline ou un groupe de disciplines proches, sous réserve d’une quantité limitée d’heures par semaine.

- B.P.J.E.P.S. : Le Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, soit mention « activités physiques pour tous » [APT] soit mention « boxe » soit mention « sports de contact et disciplines associées ». Diplôme de type IV (niveau du baccalauréat). Il permet un encadrement autonome de tous les publics, d’enseigner à titre de rémunération une discipline ou un groupe de disciplines proches (Ex. : BPJEPS de « sports de contact », ce diplôme est orienté pour les spécialités, « kick-boxing/full-contact », « muay-thaï », et « pancrace »).

- D.E.J.E.P.S. : Le Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme de type III (niveau du baccalauréat plus deux années d’études supérieures). Il certifie le perfectionnement dans une discipline et la formation de futur cadre fédéral proches (Ex. : [DEJEPS] pour les spécialités, « activités physiques et sportives adaptées », « boxe anglaise », « boxe thaïe/muay-thaï », « full-contact/boxe américaine », ou « kick-boxing »).

- D.E.S.J.E.P.S. : Le Diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme de type II (niveau du baccalauréat plus trois années d’études supérieures). Il confère à son titulaire des compétences étendues dans le domaine de la performance sportive, il a vocation d’encadrement à tous les niveaux dans la structuration de la discipline, ainsi que formateur de formateur.

Grands noms

Combattants mythiques des années 1970-1980

- Joe Lewis - États-Unis : dit « L’immortel ». Légende majeure du karaté et full-contact aux États-Unis.

- Bill Wallace - États-Unis : dit « Mister superfoot ». Légende des années 1970 dont sa réputation s’est faite avec ses techniques exceptionnelles de la jambe avant et des techniques de poings redoutables.

- Benny Urquidez - États-Unis : dit « The Jet ». Légende des années 1970 et également grand champion de kick-boxing américain et kick-boxing japonais.

- Jeff Smith - États-Unis : dit « La Bombe de Washington D.C. ».

- Don Wilson - États-Unis : surnommé l’« U.S. Dragon » (Don The dragon Wilson) et acteur de cinéma.

- Isaías Dueñas – Mexique : dit le « Taureau Mexicain ». Le premier champion du monde poids légers de l’histoire. Icône du « Karaté coréen » au Mexique (Taekwondo).

- Dominique Valera - France : dit « Le King », icône du karaté et full-contact européen. Promoteur du full-contact en Europe.

- Jean-Yves Thériault, dit « Mister Punch » - Canada. A révolutionné l'utilisation des techniques de poing en full-contact.

- Michel Rochette - Canada. Grand champion des années 1980 et 1990.

- Fred Royers - Pays-Bas (également grand champion de kick-boxing et autres boxes pieds-poings). Un des premiers représentants de la WKA en Europe

- Rick Roufus - États-Unis. Réputé pour ses techniques de jambes retournées et sautées.

- Rob Kaman - Pays-Bas (également grand champion de kick-boxing et autres boxes pieds-poings).

- Ernesto Hoost, Mister perfect – grand champion multidisciplines.

Autres grands champions étrangers depuis les années 1980

- Perry Ubeda – Pays-Bas, champion multi-disciplines

- Aziz Khattou - Belgique, multiple champion du monde.

Années 1970-1980

- Edmond Ardissone, 1er français champion du Monde PKA et PKC. Le 20 janvier 1984, le boxeur niçois devient Champion du Monde P.K.A. sur ses terres à Nice, en battant l’Américain Felipe Garcia par K.O. technique à la douzième reprise. Le 21 mai 1986, il devient le premier Français à remporter un titre mondial de full-contact aux États-Unis, en battant Jorge Angat par K.O. à la septième reprise.

- Daniel Rennesson, grand technicien du full-contact.

- Pascal Leplat, combattant très rude et efficace (également grand champion de kick-boxing américain).

- Youcef Zénaf, figure emblématique du full-contact français des années 1980.

- Christian Battesti, grande figure des années 1980.

- Khalid El Quandilli, plusieurs fois champion du monde t également dans d’autres boxes pieds.

- Philippe Coutelas, champion du monde des années 1980 et a reçu la distinction « Katana d’or » de la part du magazine karaté-bushido en 1991.

Années 1990-2000

- Khalid Rhahilou, également champion de boxe anglaise.

- Jaïd Seddak, champion multidisciplines.

- Redouane Bougara, champion multidisciplines, décédé après un combat.

- Franck Judes, dit « Le Tireur d’élite », champion du monde de 1991 à 1993.

- Imed Mathlouthi, grand champion des années 1990 et 2000.

- Abdel Halim El Hakimi, champion du monde.

- Fouad Habbani, grand combattant et styliste du full-contact qui a disputé 17 titres mondiaux avec succès.

- Samir Mohamed dit "le Petit prince des rings", grand combattant et polyvalent des boxes pieds-poings

- Hervé Busonéra, plusieurs fois champion du monde

- Christophe Landais, plusieurs fois champion du monde

- Christophe Tendil, plusieurs fois champion du monde.

Voir aussi

Articles connexes

- Glossaire de la boxe et des boxes pieds-poings

- Organisations de kickboxing

Liens externes

Fédérations mondiales

De nombreuses fédérales internationales proposent d’organiser des titres amateur (AM), semi-pro (PRO-AM) et professionnel (PRO) :

| Fédération mondiale | Site Web | |

|---|---|---|

| World Kickboxing & Karate Association (W.K.A) - Amateurs et pros, fondée aux États-Unis en 1976 | www.worldkickboxingassociation.org | |

| International Sport Kickboxing Association (I.S.K.A) - Amateurs et pros, héritière de l’ex P.K.A., et fondée aux États-Unis en 1986 | www.iska.com | |

| World Association of Kickboxing Organizations (W.A.K.O) - Amateurs et pros, fondée en Allemagne en 1976 | Officiellement reconnue par le GAISF en tant qu’organe officiel du kick-boxing mondial amateur www.wakoweb.com | |

| International Combat Organisation (I.C.O.) - Amateurs et pros | www.icokickboxing.org | |

| International Kickboxing Federation (I.K.F) - Amateurs et pros, fondée aux États-Unis en 1992 | www.ikfkickboxing.com | |

| World Traditional Kickboxing Association (WTKA) |

www.wtkainternational.com | |

| World Kickboxing Federation (W.K.F) - Amateurs et pros, rassemble les fédérations européennes depuis le Mondial I.S.K.A. de l’année 2010 | www.wkfkickboxing.com | |

| Professional Kickboxing Association (P.K.A – PKA nouvel âge, fondée aux États-Unis en 1974 | www.pkakickboxing.com | |

| World Federation of Kickboxing (W.F.K) - Amateurs et pros | www.wfk-gov.com | |

| World Amateur Sport Kickboxing Organization (W.A.S.K.O) – Amateurs | ||