Fontvieille

Fontvieille est une commune française située dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Fontvieille | |||||

Le moulin d'Alphonse Daudet. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Bouches-du-Rhône | ||||

| Arrondissement | Arles | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles | ||||

| Maire Mandat |

Gérard Garnier 2020-2026 |

||||

| Code postal | 13990 | ||||

| Code commune | 13038 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Fontvieillois | ||||

| Population municipale |

3 531 hab. (2020 |

||||

| Densité | 88 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 43′ 40″ nord, 4° 42′ 35″ est | ||||

| Altitude | 20 m Min. 0 m Max. 245 m |

||||

| Superficie | 40,18 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Fontvieille (commune isolée) |

||||

| Aire d'attraction | Arles (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Salon-de-Provence-1 | ||||

| Législatives | Seizième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Bouches-du-Rhône

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.fontvieille-provence.com | ||||

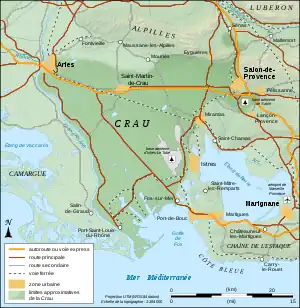

Située au sud-ouest du massif des Alpilles et au nord de la Crau, à proximité d'Arles, c'est une commune qui vit principalement d'agriculture (plusieurs AOC) et de tourisme (moulin de Daudet, etc.).

Géographie

Accès et transports

La commune de Fontvieille est située en France, entre les communes d'Arles, au sud et à l'ouest, du Paradou, à l'est, des Baux-de-Provence, au nord-est, et de Saint-Étienne-du-Grès, au nord.

La route départementale 17 traverse la commune et le village sur un axe est-ouest. Les routes départementales 33 et 33a, 78f, 82 et 82a passent aussi sur la commune.

Fontvieille possède une gare, construite en 1875 et située sur la ligne d'Arles à Salon-de-Provence. À l'est, si cette voie ferrée dépasse le bourg, elle ne dépasse cependant pas les limites de la commune (voir Période moderne).

L'autoroute la plus proche est la A54, puis ce sont la A7 à l'est et la A9 à l'ouest.

Communes limitrophes

|

Tarascon | Tarascon, Saint-Étienne-du-Grès |

Saint-Rémy-de-Provence |  |

| Arles | N | Baux-de-Provence, Paradou, Maussane les Alpilles | ||

| O Fontvieille E | ||||

| S | ||||

| Arles | Arles | Paradou |

Relief et géologie

C'est en son nord que se trouvent les plus importants reliefs (dont les mont Valence et Montpaon clairement visibles depuis la plaine du bourg), mais on en trouve aussi au centre-est (les Crottes d'Aubert) et au sud-ouest (le mont des Cordes ou Mont Cordes).

Hydrographie

Fontvieille est arrosée par le gaudre d'Auge, sous-affluent du Rhône, long de 10 km[1].

On trouve aussi plusieurs canaux sur la commune comme le canal de la vallée de Baux ou juste en bordure comme le canal du Viguiérat.

Climat

Le climat dans les Alpilles est considéré comme méditerranéen. Les hivers y sont doux et secs et les étés chauds et secs. La température moyenne maximale est observée en juillet et août (29 °C), la température moyenne minimale en décembre et janvier (3 °C). Le mois le plus pluvieux est janvier avec sept jours de pluie en moyenne, contre deux jours en juillet. La région des Alpilles reçoit davantage de précipitations que le littoral de la Méditerranée : 500 mm/an en Camargue contre 600 à 700 mm/an pour les Alpilles.

Les grandes gelées sont très rares, alors qu'elles étaient plus fréquentes au XIXe siècle, comme en témoignent les nombreux gels du Rhône, quasiment inconnus depuis le siècle dernier.

Le mistral

Le mistral y souffle violemment du nord ou du nord-ouest, particulièrement en hiver et au printemps. Le mistral souffle fortement cent jours par an en moyenne et faiblement 83 jours, ce qui ne laisse que 182 jours sans vent par an[2].

On distingue deux types de mistral : le « mistral blanc », qui dégage le ciel en totalité et accentue la luminosité, et le « mistral noir », plus rare, qui est accompagné de pluie.

Données météorologiques

Le tableau ci-dessous indique les températures et les précipitations pour la période 1971-2000 :

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | 15 | 13 | 9 | 5 | 4 | 8,4 |

| Température moyenne (°C) | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 24 | 22,5 | 19 | 14,5 | 9,5 | 8 | 14,2 |

| Température maximale moyenne (°C) | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 26 | 32 | 30 | 25 | 20 | 14 | 12 | 19,9 |

| Précipitations (mm) | 59 | 47 | 44 | 63 | 42 | 31 | 16 | 37 | 64 | 98 | 58 | 54 | 623,4 |

| Diagramme climatique | |||||||||||

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

11 1 59 | 13 3 47 | 16 4 44 | 18 7 63 | 22 10 42 | 26 14 31 | 32 16 16 | 30 15 37 | 25 13 64 | 20 9 98 | 14 5 58 | 12 4 54 |

| Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm | |||||||||||

Faune

De nombreuses espèces animales habitent dans les Alpilles et peuvent être observées sur le territoire de la commune. La plus réputée est l'aigle de Bonelli, espèce protégée, comme le vautour percnoptère, le faucon crécerellette et le hibou grand-duc[3].

Les rochers arides abritent une espèce de lézard emblématique des Alpilles, le lézard ocellé, lui aussi considéré comme menacé et protégé[3].

Des espèces végétales protégées, comme la nivéole d’été (Leucojum aestivum) ou l'hélianthème à feuilles de Marum (Helianthemum lavandulaefolium), s'y rencontrent au fond des vallons.

Espèces chassées

Le territoire de Fontvieille, et notamment ses vallons, compte de nombreux mammifères. Le sanglier y abonde, sa population est en progression. Inversement, le nombre de lièvres et de lapins tend à décroître. La raison semble en être l'épidémie de myxomatose de 1953 qui a causé des ravages dans la population et, depuis la fin du XXe siècle, le VHD viral qui provoque la diminution de l'espèce. La raréfaction des rongeurs pourrait poser problème à terme pour la survie des espèces de rapaces qui s'en nourrissent.

Autres espèces animales

On ne peut évoquer la faune de Fontvieille sans citer des espèces telles que le renard, le blaireau européen, la fouine, ou encore le campagnol ou la musaraigne. Quantité de chauves-souris y nichent.

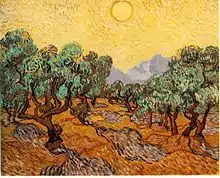

Flore

La flore fontvieilloise est, pour l'essentiel, xérique et méditerranéenne. Le botaniste Bernard Girerd y a dénombré 800 espèces végétales en 1992[4]. Hormis l'olivier, caractéristique du paysage fontvieillois, on note la présence de micocouliers, de chênes kermès de petite taille, d'amélanchiers. Des espèces végétales protégées, comme la nivéole d’été (Leucojum aestivum) ou l'hélianthème à feuilles de Marum (Helianthemum lavandulaefolium), s'y rencontrent au fond des vallons.

Urbanisme

Typologie

Fontvieille est une commune rurale[Note 1] - [5]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[6] - [7]. Elle appartient à l'unité urbaine de Fontvieille, une unité urbaine monocommunale[8] de 3 531 habitants en 2020, constituant une ville isolée[9] - [10].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Arles, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 4 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[11] - [12]. La commune fait également parti de la CCVBA (Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles)

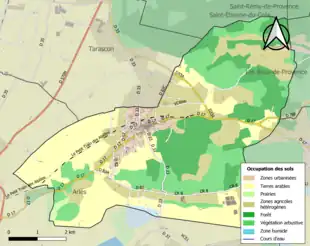

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 4,9 % | 197 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 18,8 % | 758 |

| Rizières | 4,2 % | 168 |

| Oliveraies | 7,8 % | 315 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 0,5 % | 22 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 18,8 % | 751 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 5,1 % | 205 |

| Forêts de conifères | 17,7 % | 714 |

| Forêts mélangées | 2,2 % | 89 |

| Pelouses et pâturages naturels | 0,7 % | 28 |

| Végétation sclérophylle | 5,1 % | 206 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 13,9 % | 561 |

| Marais intérieurs | 0,4 % | 15 |

| Source : Corine Land Cover[13] | ||

Les zones agricoles hétérogènes occupent 23,9 % de la surface communale, les terres arables 23,0 %, les forêts 19,9 %, les milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 19,7 %, les cultures permanentes 7,8 %, les zones urbanisées 4,9 %, les prairies 0,5 % et les zones humides intérieures 0,4 %.

Histoire

Hypogées de Fontvieille

Sur le territoire de la commune, au mont Cordes, ont été identifiées des allées couvertes ou hypogées. Ces sépultures souterraines ont plus de 4 000 ans[14] - [15]. Au nombre de cinq, elles ont été édifiées par les Ligures qui vivaient sur cet îlot, au milieu des marécages[16].

La grotte des Fées a été entièrement creusée et aménagée sur une longueur de 45 mètres et sur deux à trois mètres de large. Sur son plafond des gravures ont été identifiées comme les signes d'un zodiaque primitif et sur la paroi du fond apparaît une double spirale[16].

Coutignargues, creusé dans la terre meuble, était recouvert d'un tumulus dont il ne reste rien, sinon un menhir qui devait en marquer l'entrée. Il a été jeté à terre, à une époque inconnue. Mesurant trois mètres de long, il porte toujours ses attributs phalliques[16].

Les hypogées du Bounias et de la Source, creusées dans le roc, possèdent encore une large rigole circulaire délimitant l'ancien tumulus qui les recouvrait[16].

Le Castellet a la particularité de posséder de nombreuses gravures. Parmi celles-ci des croix cerclés, cupules, fer à cheval, cercles et rouelles. Certaines représentent le sexe féminin[16].

En dépit des fouilles sauvages faites de tout temps, des curieux recherchant ici les trésors de la Chèvre d’or, les fouilles archéologiques ont pu exhumer près de cinq cents vertèbres de gros poissons qui jouxtaient des coquilles d'escargots percées ayant servi d'ornement aux corps inhumés[16].

Protohistoire à Fontvieille

Fontvieille est en outre une des rares communes des Alpilles ayant eu de façon certaine une population installée sur un site de plaine. Sur les rives d'un canal à Figuerolle, l'archéologue Otello Badan a ainsi retrouvé une sépulture d'enfant qui contenait une quarantaine de perles de coquillage et qu'il date du Néolithique final[17]. À la même époque, un habitat existait au Grand Barbegal. Il contenait au moins une sépulture individuelle en coffre. La présence d'une épingle en bronze en a permis la datation[18].

Lors de la seconde partie du premier âge du Fer (VIIe – VIe siècles av. J.-C.), la population se sédentarise et se met à construire en dur. Les villages se structurent. Alors que des traces de cabanes ont été identifiées au mont Valence, cette période les voit disparaître. Le processus d'installation permanente est à mettre en parallèle avec l'intensification des échanges économiques avec les commerçants méditerranéens[19]. En échange de produits de luxe, les habitants des Alpilles produisent des céréales et passent d'une état d'autarcie à une véritable économie d'échange[19].

Au cours des siècles suivants, la population des Alpilles diminue de façon conséquente : le comptoir grec d'Arles attire de nombreux habitants venus de toute la région[19]. Mais dès la fin de l'Âge du fer (IIe – Ier siècles av. J.-C.), plusieurs sites des Alpilles commencent à être occupés à nouveau. Plusieurs villages se développent et des monuments sont construits dans un style tardo-hellénistique. On retrouve notamment sur plusieurs sites des dalles de toiture en calcaire tendre scié, preuve de cette influence grecque[19].

Antiquité

Au premier âge du fer, si les habitats préhistoriques continuent d'être habités pour la plupart, de nouveaux sites sont colonisés, comme le plateau du Castelet, un plateau de faible altitude ou sur le mont de Cordes[20]. Dans les siècles qui précèdent l'arrivée des Romains, le territoire de Fontvieille, comme l'ensemble des Alpilles, est peuplé de Ligures, de Celtes et de Celto-Ligures. Fontvieille fait alors sans doute partie du territoire des Nearchi dont Ernaginum constitue la frontière nord, mais aussi, peut-être, des Anatilii, qui vivent jusqu'au nord de la Crau, dont les Alpilles constituent la frontière naturelle[20]. D'importants oppida font leur apparition dans les Alpilles, tel celui du mont Valence, à la superficie importante, mais à la structure interne rudimentaire. Pourtant, dès le VIe siècle av. J.-C., des habitations plus solides que le torchis traditionnel font leur apparition[21]. Alors que la Protohistoire est fortement marquée par le pastoralisme et l'agriculture dans les Alpilles, on extrait de la pierre calcaire dans des carrières aux alentours de Fontvieille, notamment au mont de Cordes et à l'est du village actuel[21].

La colonisation romaine a laissé des traces importantes sur le territoire de Fontvieille qui était alors rattaché à Arles. Dans la partie sud de la commune se trouvent les vestiges de l'aqueduc qui alimentait en eau la cité arlésienne et la meunerie de Barbegal[22]. Cet ensemble comportait seize moulins. Il en reste deux séries de biefs et les chambres de meunerie. C'était la plus importante usine hydraulique romaine construite au IIIe siècle. Barbegal fut détruit au Ve siècle lors des grandes invasions et définitivement abandonné[23].

Le second vestige d'importance est l'Autel de la Coquille qui se situe au quartier des Taillades[15]. Sculpté par des carriers gallo-romains, il est surmonté d'une grande coquille de Pecten, c'est-à-dire d'une coquille Saint-Jacques. Celle-ci qui symbolisait le berceau de Vénus a été annexée, au Moyen Âge, par les pèlerins qui se rendait à Compostelle, au départ d'Arles, par la Via Tolosana[23].

Moyen Âge

Le premier village médiéval se situait sur la colline du Castellet où se trouve encore les ruines du castrum (XIIe siècle) et l'abside de la chapelle Sainte-Croix[24]. Il se regroupa ensuite autour de la Fons vetus (la Font vieille)[14]. Celle-ci existe toujours et sa source couverte se trouve près de l'actuel lavoir communal[25].

Sa première église paroissiale fut Saint-Jean-du-Grès (XIe siècle), située en bord de la Via Aurelia, et qui dépendait de l'abbaye de Montmajour depuis 1067[26] - [15]. Datent de cette même époque la construction de la maison forte d'Entremont et l'installation d'une population sur le Montpaon où se retrouvent les ruines d'un village médiéval et de sa forteresse[26].

La tour de l'Abbé ou de Canillac fut construite en 1353[27]. Son commanditaire était Pierre de Canillac, abbé de Montmajour et proche de la famille de Clément VI et de Grégoire XI[14]. Le blason des Canillac se trouve toujours intact sur la croisée d'ogive de la tour[25].

Renaissance

Ce fut au cours du XVe siècle que commença l'exploitation systématique des carrières de pierre de Fontvieille. Elle allait durer jusqu'à la Première Guerre mondiale[24]. Ce fut avec cette pierre de taille que les bâtiments conventuels qui jouxtent la Tour de Canillac furent édifiés au cours du XVIe siècle[27]. La nouvelle église paroissiale placée sous le vocable de Saint-Pierre-aux-Liens (XVIIe siècle) fut construite dans le village, elle possède un autel de marbre (XVIIIe siècle) avec cinq statuettes représentant le Christ entouré de saints[26] - [25].

Période moderne

La commune fut créée en 1790, par déduction du territoire arlésien[14]. Au cours de cette période elle s'enrichit de la bastide d'Estoublon XVIIIe siècle, du château de Montauban et de la Halle couverte toujours en activité (XIXe siècle)[26].

Il existait encore une partie des marais non asséchés puisque des historiens font état d'un climat malsain dû à leur présence. L'agriculture produisait vin, huile et fourrage. Les carrières de pierres à bâtir étaient en plein rendement et les matériaux expédiés à Marseille via Arles[28]. De là, les pierres partaient à travers tout le bassin méditerranéen. Il en fut extrait 24 000 m3 en 1830 et 55 000 m3 en 1862[15].

Le , ouvre la ligne d'Arles à Fontvieille[29], prolongée à partir de 1887 jusqu'à Salon-de-Provence. Elle permet alors de transporter des voyageurs mais surtout des marchandises, dont des pierres de taille issues des carrières environnantes et de la bauxite.

Période contemporaine

En 1933, la ligne d'Arles à Salon ferme son trafic voyageur[29]. L'extraction de la bauxite, florissante jusque dans les années 1950, est ensuite abandonnée. Ainsi, en 1947, la section de Fontivieille à Salon est définitivement fermée et déferrée. Seule la section d'Arles à Fontvieille reste ouverte pour le fret et le transport militaire. Durant la décénnie 2000, un train touristique, Le Train des Alpilles, circulera sur cette portion[29].

Actuellement quelques carrières restent en exploitation aux Taillades[14]. Depuis la commune tire ses ressources du maraîchage et du tourisme[24].

Toponymie

La forme la plus ancienne est Fonoietl, (pour Fonvielt) attestée en 1150. Ce toponyme indique une origine latine avec fons (« fontaine ») et vetula (« vieille »)[30]. Ce que confirment Font-Vièio en occitan provençal selon la norme mistralienne et Fònt-Vièlha selon la norme classique.

Politique et administration

Liste des maires

Intercommunalité

Fontvieille est une des dix communes de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles.

Fiscalité

| Taxe | Part communale | Part départementale | Part régionale |

|---|---|---|---|

| Taxe d'habitation (TH) | 14,14 % | 9,19 % | 0,00 % |

| Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) | 17,98 % | 10,85 % | 2,36 % |

| Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) | 42,50 % | 9,80 % | 8,85 % |

| Taxe professionnelle (TP) | 15,97 %* | 7,08 % | 3,84 % |

- C'est l'intercommunalité qui touche la taxe professionnelle.

La part régionale de la taxe d'habitation n'est pas applicable.

Jumelages

.jpg.webp)

La commune de Fontvieille est jumelée avec la commune de ![]() Santa Maria a Monte (Italie) depuis 1991. C'est une commune d'un peu plus d'une dizaine de milliers d'habitants située dans la province de Pise en Toscane.

Santa Maria a Monte (Italie) depuis 1991. C'est une commune d'un peu plus d'une dizaine de milliers d'habitants située dans la province de Pise en Toscane.

Fontvieille est également jumelée avec Beas de Segura commune Espagnole 🇪🇸 d’Andalousie depuis 2006.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[34]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[35].

En 2020, la commune comptait 3 531 habitants[Note 3], en diminution de 2,43 % par rapport à 2014 (Bouches-du-Rhône : +2,09 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2008, le revenu fiscal médian par ménage était de 18 808 €, ce qui plaçait Fontvieille au 9 616e rang parmi les 31 604 communes de plus de cinquante ménages en métropole[38].

Agriculture

La commune a son terroir classé en AOC et produit des vins Coteaux-des-baux-en-provence[39]. Cette AOC a été reconnue par un décret du pour les vins rouges et rosés. D'abord classé VDQS par un arrêté du dans le cadre des Coteaux-d'aix-en-provence, un second décret daté du permit l’utilisation de la dénomination générique « Les Baux de Provence » reconnaissant l’identité spécifique de ce vignoble de la région des Baux concernant sept communes du massif des Alpilles. Sa production est de 15 500 hectolitres par an dont 75 % en rouge et 25 % en rosé[40].

Le vin de pays des Alpilles est un vin de pays de zone, au nord des Bouches-du-Rhône qui a vocation à labelliser, après dégustation, les vins ne pouvant postuler à l'appellation d'origine coteaux-des-baux-de-provence. Jusqu'en 2000, il portait le nom de vin de pays de la Petite Crau. La production est d'environ 6 000 hectolitres par an. Son vignoble, installé sur un plateau caillouteux, est limité, au nord, par la Durance et au sud, par les Alpilles[41].

La commune produit de l'huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence, protégée par une appellation d'origine contrôlée (AOC) depuis un décret pris par l'INAO le . Les variétés d'olives qui entrent dans son élaboration sont la salonenque, la beruguette, la grossane et la verdale des Bouches-du-Rhône[42]. Elle produit aussi des olives cassées et des olives noires qui relèvent du même décret de l'INAO. Les variétés d'olives cassées proposées à la commercialisation sont la salonenque et la beruguette. Pour les olives noires, la seule variété acceptée est la grossane[43] - [44].

Tourisme

Hormis l'agriculture, l'économie la plus facilement identifiable autour du massif des Alpilles est liée au tourisme. Même les producteurs viticoles et oléicoles semblent tenir compte du développement du tourisme et de plus en plus de domaines proposent de la dégustation, voir dans certains cas de véritables cours d'initiation à l'œnologie.

On peut considérer trois principales sortes de tourisme dans les Alpilles. Tout d'abord, le tourisme historique et culturel qui s'appuie sur un patrimoine riche (les Baux-de-Provence, Glanum, etc.) ou sur des festivals. Ensuite, le tourisme détente qui se traduit par un important développement des chambres d'hôtes, de l'hôtellerie et de la location saisonnière, par une concentration importante de piscines et par des animations comme des marchés provençaux. Enfin, le tourisme vert qui profite des nombreux chemins de randonnées et du cadre protégé qu'offrent le massif et ses environs.

Vie locale

Enseignement

La commune possède une crèche, une école maternelle et une école primaire, tandis que collèges et lycées les plus proches sont ceux de la commune voisine d'Arles.

Santé

La commune bénéficie de nombreux services médicaux tels que des cabinets de docteurs, de dentistes, d'infirmiers, de diététicien ainsi que d'une pharmacie. Les hôpitaux les plus proches sont les centres hospitaliers d'Arles et de Tarascon, à moins de dix kilomètres.

Sports

On trouve sur la commune divers équipements et associations permettant la pratique du sport : deux centres équestres, quatre courts de tennis municipaux, un stade de football, un dojo de judo et de karaté, un terrain de ball-trap, un terrain de paintball se trouvant dans les anciennes carrières de pierre ou encore un club de vélo de route et de VTT.

Les sports traditionnels ont aussi leur place avec la présence d'arènes taurines, d'un boulodrome et d'un club de pétanque. Il existe aussi un groupe folklorique perpétuant notamment les danses provençales.

Cultes

Culte catholique à l'église paroissiale de Saint-Pierre-ès-Liens

Environnement

Le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés est assuré dans le cadre des missions de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles[45].

Culture et patrimoine

(vue actuelle, octobre 2018).

- Le moulin Saint-Pierre (ou Moulin Ribet), dit moulin d'Alphonse Daudet, sur une hauteur entourant le village. Ce moulin, construit en 1814, est le moulin à vent le plus connu de Fontvieille. Il est aussi un des derniers à avoir cessé de tourner, en 1915. Contrairement à la légende locale, Daudet ne l'a jamais habité, même s'il a écrit sur ce bâtiment : « Une ruine ce moulin ; un débris croulant de pierres et de vieilles planches, qu'on n'avait pas mis au vent depuis des années et qui gisait, inutile comme un poète, alors que tout autour sur la côte la meunerie prospérait et virait à toutes ailes. ». En bas du moulin, au sous-sol du bâtiment, se trouve un petit musée en hommage à l'écrivain provençal. Sur la même colline on peut voir d'autres moulins qui font partie du groupe des moulins de Rome (moulin Sourdon, moulin Ramet, moulin Tissot-Avon), dont le premier fut construit en 1791.

- Le château de Montauban où Alphonse Daudet a souvent séjourné, se trouve à près d'un kilomètre du moulin Daudet, et fait partie du "Parcours Daudet", promenade touristique qui touche aussi les quatre moulins et le petit musée. Le Château de Montauban a également appartenu entre 1930 et 1945 à Jean des Vallières, écrivain et cinéaste.

- Le château d'Estoublon, situé au nord-est du bourg.

- Aqueduc et moulins de Barbegal, complexe romain de meunerie hydraulique au sud du bourg.

- La tour de Canillac, érigée sur ordre de Pierre de Canillac abbé de Montmajour pour se protéger du seigneur des Baux.

- Fontaine au cœur du village.

- Habitat troglodytique au lieu-dit le Planet.

- La chapelle Saint-Jean-du-Grès, au nord du bourg. Elle se trouve au pied des Alpilles et fut l'église paroissiale du village médiéval. Elle remplit cette fonction jusqu'en 1670. C'est un édifice à nef unique éclairé par trois fenêtres sur sa partie méridionale. On y pénétrait par une porte en plein cintre. L'abside semi-circulaire est couverte d'un cul-de-four Le pilastre nord porte une plaque dédicatoire rappelant que ce lieu de culte a été consacré à « Saint Jean Baptiste l'Évangéliste » (sic) aux calendes de juin. Aucune date n'est notifiée, mais son écriture mêlant onciales et capitales romaines la font remonter au XIe siècle[46].

- Église Saint-Pierre-ès-Liens de Fontvieille.

- Autel de la patrie de Fontvieille.

La chapelle Saint-Jean.

La chapelle Saint-Jean. Ses puissants contreforts.

Ses puissants contreforts. La porte en plein cintre.

La porte en plein cintre. L'abside semi-circulaire.

L'abside semi-circulaire.

Personnalités liées à la commune

- L'écrivain Alphonse Daudet (1840–1897) venait chaque année se reposer à Fontvieille, au château de Montauban. Dans la première partie de son œuvre Lettres de mon moulin, il fait semblant d'avoir acheté un des nombreux moulins se trouvant à Fontvieille et d'y avoir vécu pour un certain temps. Mais cela ne correspond pas à la réalité des faits. Depuis, un de ces moulins, appelé Moulin Saint-Pierre, porte le nom de l'auteur.

- Le peintre Léo Lelée a vécu aussi à Fontvieille, on peut visiter une exposition permanente dans le vieux village.

- L'écrivain Jean des Vallières (et son fils Hervé des Vallières), auteur notamment d'ouvrages sur la Provence et créateur avec Léo Lelée de la Société des amis des moulins d'Alphonse Daudet, a séjourné (entre 1930 et 1944) en son château de Montauban.

- Jean-Baptiste Aubert (1731-1816), archevêque d'Aix.

- Le journaliste Yvan Audouard, né à Saïgon et vivant à Arles, avait une maison dans le village de Fontvieille. La nouvelle école primaire porte son nom.

- Louis Gros (1873-1963), homme politique.

- Manolo Falomir, raseteur.

- Guy Renne (1925-1990), artiste peintre. Une rue porte son nom.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Fiche du Gaudre d'Auge sur le site du SANDRE

- H. Bruneton, Le climat, in Les Alpilles, encyclopédie d'une montagne provençale, éd. Les Alpes de Lumière, Forcalquier, 2009, p. 23-24.

- Le patrimoine naturel des Alpilles, parc-alpilles.fr.

- « La flore des Alpilles », in Les Alpilles..., op. cit., B. Girerd, p. 52.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Fontvieille », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Encyclopédie, op. cit., p. 312.

- Carnets du patrimoine, op. cit., p. 245.

- Jean-Paul Clébert, op. cit., p. 167-172.

- « La Préhistoire des Alpilles », in Les Alpilles, encyclopédie d'une montagne provençale, G. Sauzade, op. cit., p. 137.

- « La Préhistoire des Alpilles », in Les Alpilles, encyclopédie d'une montagne provençale, G. Sauzade, op. cit., p. 138.

- Y. Marcadal, « Les oppida des Alpilles », in Les Alpilles, op. cit, p. 146.

- « Le peuplement des Alpilles durant l'âge du Fer », in Les Alpilles, encyclopédie d'une montagne provençale, P. Arcelin, op. cit., p. 142.

- « Le peuplement des Alpilles durant l'âge du Fer », in Les Alpilles, encyclopédie d'une montagne provençale, P. Arcelin, op. cit., p. 143.

- Encyclopédie, op. cit., pp. 312-313.

- Jean-Paul Clébert, op. cit., p. 202.

- Dictionnaire de la Provence, op. cit., p. 316.

- Carnets du patrimoine, op. cit., p. 246.

- Encyclopédie, op. cit., p. 313.

- Jean-Paul Clébert, op. cit., p. 201.

- Émile Garcin, op. cit., p. 474.

- Isabelle Havard et Bruno Decrock, « Pont ferroviaire du Petit Train des Alpilles », Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur (consulté le ).

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Éd. Larousse, 1968, p. 1789.

- Armorial des communes des Bouches-du-Rhône

- http://www.politiquemania.com/forum/elections-f18/election-municipale-partielle-fontvieille-t7178.html

- « Impôts locaux Fontvieille », Taxes.com

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « CC-Résumé statistique/com,dep,zone empl », Insee (consulté le ).

- Références sur la façon d'orthographier les appellations d'origine

- Coteaux-des-baux-de-provence (AOC), www.inao.gouv.fr, INAO.

- Louis Menjucq (dir.), Vins de pays de France, éd. Romain Pages, Saint-Cloud, 1991, (ISBN 2908878151), p. 86.

- Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence AOC.

- Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence AOC

- Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence AOC.

- http://www.aspic.interieur.gouv.fr/Aspic2/asvixGroupementHTML.php?idGrpt=74&style=doc&x=1288173399

- Jean-Maurice Rouquette, op. cit., p. 41.

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Fontvieille sur le site de l'Institut géographique national